山东省精神科护理敏感指标评价体系的构建与临床应用

2022-04-01卢庆华孙菲菲张芮徐鹏杨祯珺郝庆美

卢庆华 孙菲菲 张芮 徐鹏 杨祯珺 郝庆美

(1.山东省精神卫生中心,山东 济南 250014;2.山东第一医科大学(山东省医学科学院)护理学院, 山东 泰安 271016;3.北京远卓科技有限责任公司,北京 100161)

护理质量与安全是反映护理水平高低的重要标志,是保证患者得到优质护理服务的基础,是医院赖以生存和发展的前提[1]。而护理质量与安全监测指标是反映护理质量在一定时间和条件下的结构、过程和结果等的数值,是促进护理质量持续改进的重要手段。精神科住院患者安全和权益保障类指标是《三级精神病医院等级评审》中护理监测的核心指标[2]。近年来,很多护理管理者在此领域进行了积极有效的探讨[3],但紧扣等级医院评审标准的实践操作方法并未描述,造成临床实际应用过程中存在许多困难,数据收集的准确性不高、实用性不强。Donabedian[4]“结构-过程-结果”三维质量评价模式是一种被广泛应用于临床医疗护理服务质量评价的方法,结构包括护理服务项目的组织架构、人力、物力、资源配置等环境属性;过程是将结构属性运用到临床实践的方法,即患者接收的医疗护理等补充性活动;结果是评价项目成功与否的结局表现。本研究基于Donabedian“结构-过程-结果”三维质量评价模式的理论基础,采用德尔菲专家咨询法,构建了适合精神病专科医院的护理敏感指标评价体系,为精神科临床护理工作提供有效的实践管理方法。

1 对象与方法

1.1研究对象 采用便利抽样的方法,选取山东省8所三级甲等医院从事精神科护理领域的专家。纳入标准:(1)学历≥本科、职称≥主管护师。(2)在二级及以上精神病专科医院从事精神科临床护理工作≥10年,从事护理管理工作≥5年。(3)自愿参加并能保证课题进行期间能完成至少两轮专家函询。研究表明,德尔菲专家函询法中专家人数一般为15~50人[5],结合本研究需要以及考虑实际回收率,本研究共纳入专家22人,专家基本情况,见表1。

表1 函询专家的基本情况(n=22)

1.2方法

1.2.1拟定专家函询问卷 成立专门护理研究小组,根据我院护理质量指标管理现状,查阅国内外文献,基于Donabedian“结构-过程-结果”理论模型,对指标进行进一步层次划分和归纳。经过反复讨论形成第1轮的专家函询问卷。问卷内容包括:(1)前言。说明研究背景、目的、填写说明、问卷回寄时间和伦理原则等。(2)正文。包括对25项精神科护理相关指标的指标名称、条目重要性,指标内涵、计算公式的合理性,收集资料与评价方法的可操作性进行评定,每个维度提供5个级别供专家选择(5=非常重要、4=比较重要、3=一般重要、2=不太重要、1=不重要),专家可提出自己的修改或增删意见和理由。(3)专家基本情况调查表。包括职称、职务、学历、工作年限等个人信息、对评价指标的判断依据和熟悉程度。根据第1轮专家咨询结果进行整理,经过预测研究小组讨论,对指标进行修改、合并、删除,形成第2轮专家咨询问卷。

1.2.2专家函询 共进行2轮专家函询。采用电子邮件的形式发放问卷并在2周内收回。专家的权威系数(Cr)包括:专家判断依据和对问题的熟悉程度。熟悉程度分为“很熟悉、熟悉、一般、较不熟悉、很不熟悉”,分别赋予“0.9、0.7、0.5、0.3、0.1”;判断依据分为“实践经验、理论分析、国内外参考文献、直观感觉”4个维度,每个维度对专家判断影响程度分为大、中、小3个层次,分别赋值为:实践经验(0.5,0.4,0.3),理论分析(0.3,0.2,0.1),同行了解(0.1,0.1,0.1),直观感觉(0.1,0.1,0.1)[5]。第1轮咨询完成后根据专家的意见对部分条目进行修改、删除,如果指标的均数≥3.5,变异系数≤0.25,专家认可率≥70%则保留该指标[6]。剔除不符合标准的条目并加入专家提出的条目,根据专家意见及建议对不合理的指标进行修改,形成第2轮专家咨询问卷并进行调查,直至专家意见趋于一致。

1.3统计学方法 采用Excel进行数据录入和整理,采用SPSS 23.0进行数据分析。专家一般情况和咨询问卷的回收情况采用频数、百分比描述。专家的积极性、权威程度、意见一致性分别以问卷的回收率、权威系数、协调系数表示,指标的变异程度采用变异系数(CV)表示;专家的权威程度采用权威系数(Cr)表示,Cr=[专家的判断系数(Ca)+对问卷的熟悉程度(cs)]/2;专家意见的协调程度采用Kendall′sW法作统计检验,P<0.05说明专家的评估或预测协调性可信。

2 结果

2.1精神科护理敏感指标的可信度 本研究2轮咨询均发放22份问卷,回收22份有效问卷,问卷有效回收率均为100%。第1轮有13名专家(59.09%)提出文字建议69条,第2轮有4名专家(18.18%)提出文字建议7条。权威系数(Cr)为判断依据系数(Ca)与熟悉程度系数(Cs)的平均值,专家权威系数在0.7以上表示专家权威程度较好[6]。本研究第1轮专家咨询Cr为0.931,Ca为0.981,Cs为0.882;第2轮专家咨询Cr为0.939,Ca为0.986,Cs为0.891。两轮专家函询的协调程度常用Kendall′sW结果值来评估,W值在0~1之间 ,越靠近1,则专家意见协调程度越高。经χ2检验,显著性检验结果P<0.05,表示研究结果可信。经过2轮德尔菲专家咨询,每项护理结局显著性检验结果P<0.05,且Kendall′sW结果值第2轮大于第1轮。见表2。

表2 专家函询协调程度

2.2专家函询的主要修改建议 第1轮专家函询问卷包括25项指标,删除变异系数>0.25的5项指标。(1)护士离职率(变异系数:0.30):有13名(59.09%)专家提出精神专科医院现有体制下护士多为正式在编,离职率较低,该指标缺乏敏感性。(2)高危患者入院压疮评估符合率(变异系数:0.28):有8名(36.36%)专家提出压疮在精神科新入院患者中非常少,常规进行符合率评估增加护士工作量,缺乏实际意义。(3)高危患者入院跌倒坠床评估符合率(变异系数:0.29):有9名(40.91%)专家提出精神障碍患者的主要风险为精神科“三防”患者,即防自杀、防走失、防暴力,为了减轻护士工作量,不建议全部进行符合率评估,故删除此项。(4)住院患者烫伤发生率(变异系数:0.38):有10位(45.45%)专家提出目前精神病专科医院普遍从系统上改进安全机制,病房配置恒温热水器,住院患者烫伤发生率极低,该指标缺乏重要性。(5)优质护理内涵知晓率(变异系数:0.32):有13名(59.09%)专家提出优质护理服务仅统计知晓率并不重要,优质护理内涵重在落实,覆盖面广,数据收集缺乏可操作性。专家建议增加的指标条目有:(1)不同级别护士的配置:有5名专家提出该指标有利于使护理管理者掌握护理团队的能力结构,促进护理工作能级对应。(2)核心制度落实率:有8名专家提出核心制度的有效落实是确保护理质量的前提,通过监测该指标规范护理行为。

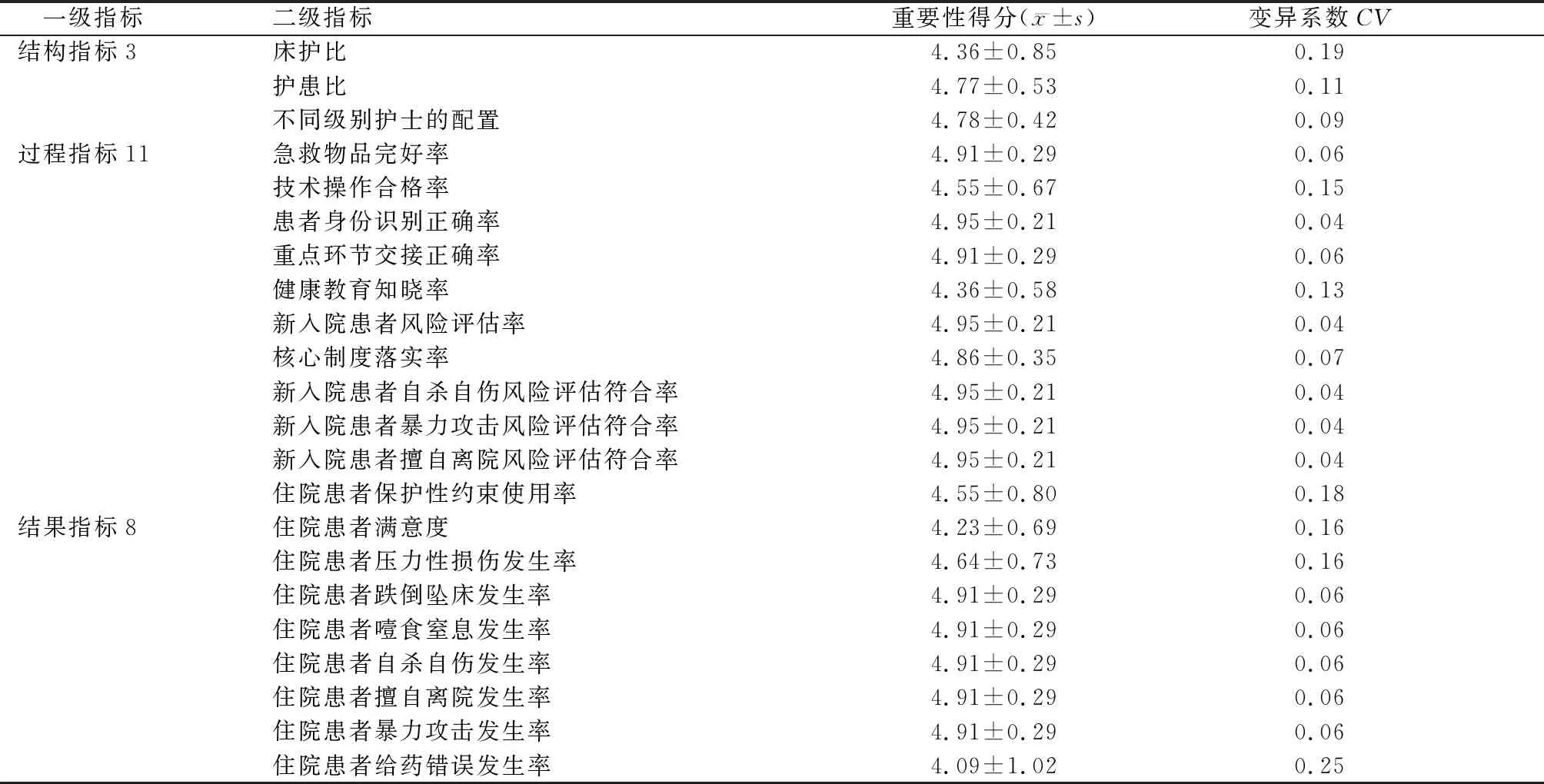

第2轮共有22项指标,专家建议过程指标的三级条目“高危患者自杀自伤评估符合率”“高危患者暴力攻击评估符合率”“高危患者擅自离院评估符合率”应修改为“新入院患者自杀自伤评估符合率”“新入院患者暴力攻击评估符合率”“新入院患者擅自离院评估符合率”,以便于准确评估所有新入院患者的风险,给予针对性的干预。最终形成精神专科医院护理敏感指标评价体系,精神科护理质量评价指标第2轮专家咨询结果 见表3。

表3 精神科护理质量评价指标第2轮专家咨询结果(n=22)

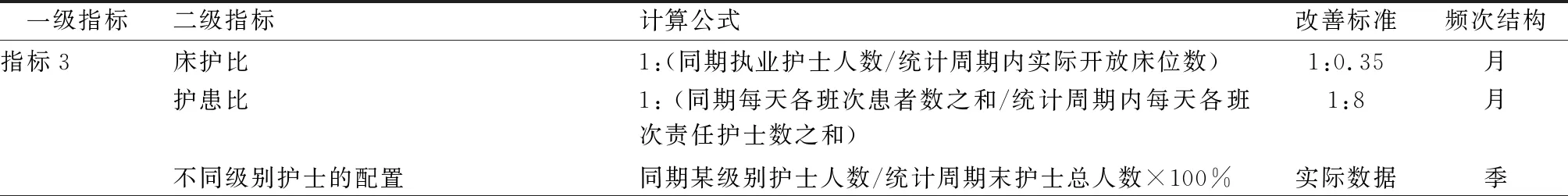

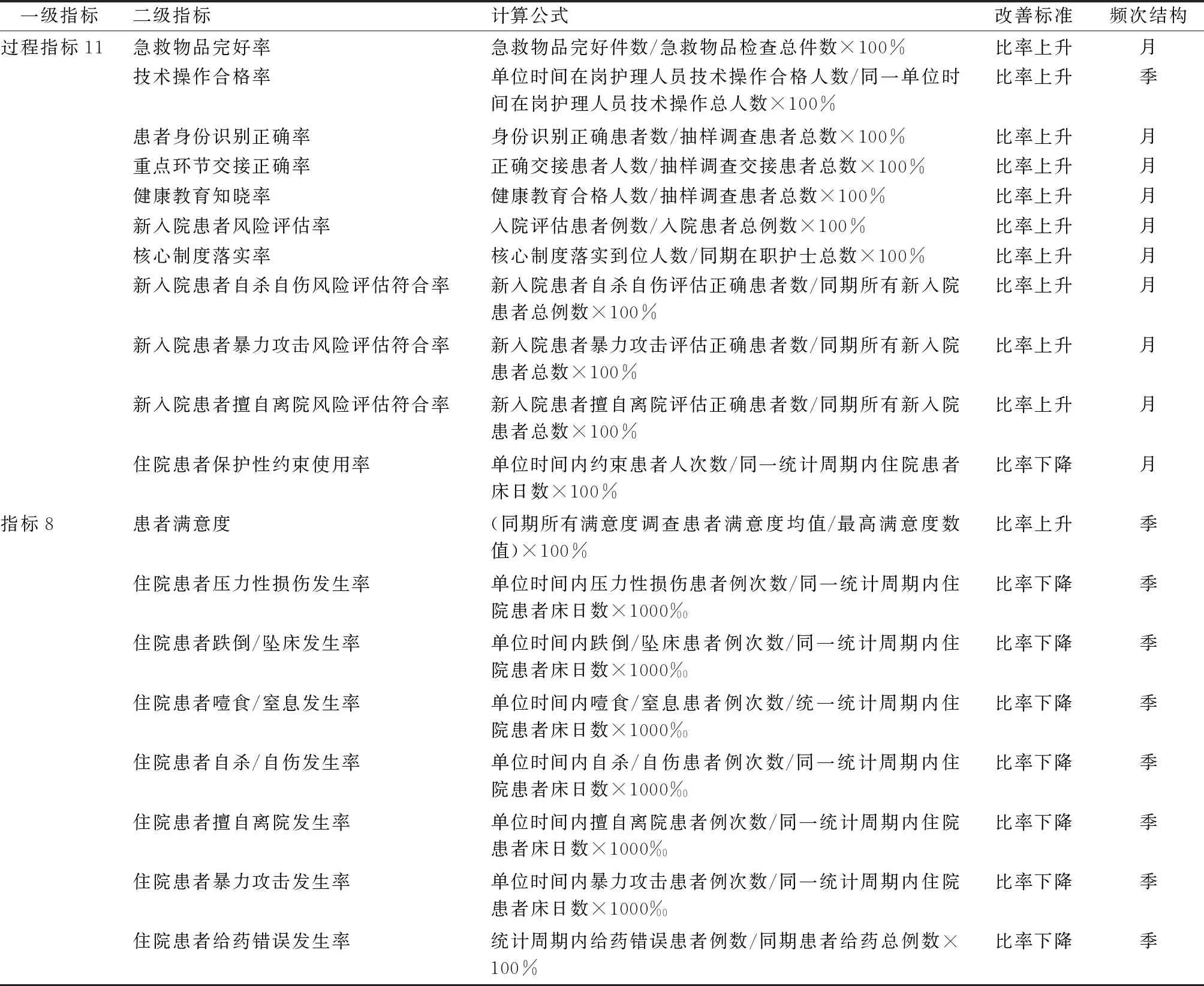

2.3精神科护理敏感质量指标评价体系的构成 通过2轮专家函询,确定精神科护理敏感质量指标由3个结构指标、11个过程指标、8个结果指标构成。指标的计算公式、改善标准和监测频次,精神科护理敏感质量指标体系的构成,见表4。

表4 精神科护理敏感质量指标体系的构成

续表4 精神科护理敏感质量指标体系的构成

3 讨论

3.1护理敏感指标监测的重要性 护理敏感指标是护理质量评价的关键和重要组成部分[7],是客观评价护理质量和服务成效的科学化工具[8],护理敏感指标既能突出护理工作特点,又与质量密切相关,能够起到“以点及面”的效果,因此,护理敏感指标的建立有助于促进护理工作的规范化和标准化,持续改进护理质量。2016年国家卫生计生委医院管理研究所护理中心也编制了《护理敏感指标实用手册(2016版)》[9],并建立了国家数据上报平台,各医院可以通过平台将自己的数据与国家数据进行对比,以利于发现问题,但该平台尚未开放精神病专科医院的填报权限。专科医院的监测指标体系有待于进一步统一收集方法和监管措施,以便于同质化建立指标数据库,从而进行横向和纵向的比较,为精神专科医院护理质量规范化、科学化管理提供依据。

3.2结构指标及其临床应用 结构指标反映了护理体制和队伍建设,护士团队结构和人力配备直接关系护理结局。2轮专家函询最终确定“床护比”“护患比”“不同级别护士的配置”3项结构指标,体现了专家对护理队伍建设均高度重视。护理服务的需要是配置护理人力的准绳,床护比过低表示护理人力不足,护理服务的规范化便失去保障;护患比反映护理服务的有效人力投入,即每名护士直接照顾患者的数量,根据三级精神病医院等级评审标准C级标准,精神科病区床护比不应低于1∶0.35,护患比每名责任护士平均看护患者数量不超过8个,并应实行弹性排班制度;不同级别护士配置反映了护士的结构配置情况,通过监测该指标可以了解护士队伍结构现状及动态变化,旨在提示护理管理者在关注护理团队数量和规模的同时,应关注护理团队的能力结构,实现能级对应[10]。结构指标的数据来源应从医疗机构护理部护士人力资源信息档案中自动提取或手工填报,由护理部汇总。其中统计周期内执业护士总人数应为期初和期末执业护士人数的均数,统计周期内责任护士人数应从科室护理单元排班表中获得,通过信息化设置或在线报表进行准确统计。

3.3过程指标及其临床应用 过程指标反映了具体的护理实践过程,是质量与安全的关键环节。本研究经过2轮专家函询,最终确定11项过程指标,其中“急救物品包括急救设备和抢救车/抢救箱内一般抢救物品”“技术操作合格率为护士依据护理部制定的相关操作规程完成,达合格线(80分)视为操作合格”“身份识别正确性指护士根据本院相关制度规定的身份识别方法及查对规范正确落实方可视为正确,一项不符合即视为不正确”“重点环节交接正确率指护士按照本院相关制度规定的交接内容要求全面、正确落实,一项不符合即视为未落实”。健康教育知晓率根据三级精神病医院等级评审标准C级标准不应低于80%,以上数据来源于护理部三级质控,科室每月质控全覆盖,汇总科室质控数据并分析,护理部汇总全院数据,并进行横向和纵向对比分析。新入院患者风险评估及其准确性对于患者风险发生率有直接影响[11],精神障碍患者在精神症状的影响下,经常会发生暴力攻击、自杀、走失等不良事件[12],患者入院后当班责任护士完成首次全面评估,护士长或责任组长24h内进行再次评估,使用相同评估评估工具,通过移动PDA评估后记录,评估符合率由系统自动进行比对,对于评估不一致的记录为“不符合”,要求责任护士、主管医生、护士长三者进行医护患沟通,最终确定患者的风险等级,并给予标准化的干预措施,通过准确确定高风险患者,并将其作为重点监护对象,减少精神科护理风险发生率。保护性约束技术作为精神科的一项特殊的操作技术,自从《精神卫生法》颁布后,越来越多的护理专家开始关注该项指标,有研究表明,精神科住院患者保护约束率高达40%[13],给患者造成了不必要的伤害,医疗纠纷及医疗投诉事件发生率也明显上升[14],因此,规范使用保护约束技术,加强医务人员风险识别能力和沟通能力,为患者提供适宜、有效的保护性医疗环境,减少保护约束使用率是一项重要的监测指标。

3.4结果指标及其临床应用 结果指标体现了患者的结局,也体现了精神科护理质量的高低。经过2轮专家函询,最终确定了患者满意度、住院患者压力性损伤发生率、住院患者跌倒/坠床发生率、住院患者噎食/窒息发生率、住院患者自杀/自伤发生率、住院患者擅自离院发生率、住院患者暴力攻击发生率及住院患者给药错误发生率8项指标,评价方法依据日常监管与不良事件上报,护理部每季度汇总分析。暴力攻击、自杀自伤、跌倒/坠床也是精神科最常见的护理不良事件[3]。近年来也有很多学者通过数据挖掘或人工智能等技术对不良事件进行挖掘、整合和分析,从而实现不良事件的预警作用。

4 小结

护理敏感指标监测作为质量管理重要的抓手,通过科学的手段建立专科敏感指标,并通过护理信息化的手段,将分散的、孤立的静态信息整合为完整的、连续的、可以共享的动态信息,提高数据收集的准确性、客观性和持续性,建立完善的基于信息化的护理敏感指标体系,快速、准确地获取有关质量数据,从而为临床护理质量改善提供有利的指导,保障护理安全。