初中英语听说教学中循环式课堂活动的实践探索

2022-03-31王莉

王莉

摘 要:循环式活动是指在课堂中开展听力导入、听说练习、听说反馈、听说综合实践等过程性的学习活动。循环式活动以优化学生的语言输出为目标,以学生的阶段性语言生成为起点,融合学习策略的辅助和评价方式的调整,为学生提供有选择性和可调适度的语言学习环境,构建听力活动主导的注重学生课堂生成的教学模式。本文通过循环式课堂活动在初中英语听说教学中的实施案例,分析了循环式课堂活动设计的教学优势、教学策略及其不稳定因素,旨在探索有效的课堂听说活动形式,优化初中英语听说教学实践。

关键词:听说教学;循环式;课堂活动;初中英语

引言

听是语言学习的基础,说是语言输出的重要途径。足量、有效的听力活动能为语言的正确输出提供保障。真实和多频次的口语操练又能巩固听力活动的目标语言在真实语境中的落实。在课堂中听和说周而复始地交替出现和变化,即为循环。教师可以在精准解读听力材料的基础上,制订相应的教学策略,预测和实时评估教学效果,以每一个阶段学生的课堂生成为起点逐步推进循环式教学,提高学生的课堂参与度,提升听说课的教学效率。

问题的提出

在外研版初中《英语》教材中,各模块Unit 1涉及的听力活动有勾选所听到的单词、补全信息、回答问题、听选信息等,题型变化丰富,图文并茂,内容与功能话题高度吻合。然而纵观老师们的听说课堂实践,不难发现听说教学中存在诸多问题,如:处理听力内容简单粗略,忽视学生真实的听力学习体验与获得;不重视听力习惯的培养和听力策略的指导,忽略对听说过程的方法指导和对错误原因的探究;把听力与模块整体教学割裂开来,听力教学活动后的学生输出与该单元教学的语言运用脱节等。

为了突破这些教学难点,教师需要充分利用课本教学资源,整合主题式听力教学资源,纵深细挖课本听力资源的价值,切实分析学习者、教学内容以及教学情境的关联度,明确整节听说课和各个听说活动的分级子目标的关系,逐层将听说能力目标拆解到每一个听说微活动中去,让听说技能训练真实发生。

下文以笔者执教的外研版初中《英语》八年级上册Module 2 Unit 1 It’s taller than many other buildings.的聽说教学实践为例,探讨循环式活动设计在初中英语听说教学中的运用。

解读主题式听力文本,设定循环式教学目标

本模块以“家乡”为主要题材,围绕地理位置、地方名胜、地标建筑等内容,通过使用形容词比较级形式进行各类比较。通过学习,学生能够感知目标语言,并通过范例学习如何谈论、比较不同的地方,并介绍自己的家乡。本节课的对话内容是Daming和Tony讨论并比较深圳和香港这两座城市,重点学习单音节和部分双音节形容词的比较级形式以及描述城市地理位置、人口和标志性建筑或地方名胜的表达方式。基于对文本的分析,教师为本节听说课预设了以下教学目标:

1. 能获取有关城市的人口、规模、方位、特点、名胜等各类信息;

2. 能听懂与人口、建筑物高度相关的不同数字表达;

3. 能比较城市之间的同类信息,并得出结论;

4. 能分辨出单音节和部分双音节形容词原形和比较级的区别。

围绕“说明城市信息”和“比较不同特征”两个语言功能,笔者圈定了本课的目标词汇:hill、population、million、north、south、west、wide、busy、high、bigger、busier、older、newer。纵观整个模块的课本教学材料,笔者将Unit 1中的Activity 1、Activity 2和Unit 3中的Activity 7确定为本次听力教学的主要教学资源。Unit 1 Activity 1的语言材料是一篇关于上海和香港的小短文,包含两段对照式的内容,描述了城市的地理位置、人口和地标建筑。文中涉及的形容词均为原形,难度较低,利于学生快速完成信息提取,提高参与的积极性。因此,教师把这一篇听力材料作为热身环节的教学内容。Unit 1 Activity 3的语言材料是一篇关于讨论和对比深圳与香港变化的对话。对话依次关注了地理位置、人口规模和标志性建筑等信息,同时还有城市自身的变化以及不同城市之间的比较。教师应引导学生捕捉对话大意,进行逻辑性思维活动,并形成对目标语言——形容词比较形式的初步感知认识。而Unit 3 Activity 7的语言材料是一篇对比中美两国四个大城市不同之处的对话,涉及的类比城市更多、地域更广,给学生提供了更多的文化信息。本活动可以作为复习巩固目标语言、检测学生的语言技能、提高语言实际运用能力的素材。经过分析材料的内容和难易度,教师规划了使用教学材料的顺序,安排了递进式的学习内容。

实践交互式教学策略,推动循环式教学生成

在充分考虑学生的学习水平、学习材料的难易度、进行中的课堂类型、活动变化的程度和实施教学内容的必要时间后,为了提高学生学习过程中的注意力、关联度、满意度和自信心,教师在教学过程中实施三种教学策略。

1. 提问策略

教师运用统筹提问、同类提问和重复提问三种提问方式。统筹提问着眼于获取篇章大意和主要信息,通过答案的呈现让学生明确听力材料的结构和信息分布区间,降低听力理解的难度。同类提问主要针对的是听力材料中出现的重点语言现象,通过用how引导的问题多次就细节信息提问,旨在让学生获取和运用形容词的原形和比较级,复习以前的学习内容,呈现新语言现象。重复提问指的是两个维度的重复,即在同一个听力材料中,针对不同的描述对象,提相同的问题,既能呈现和落实重点句型,又有利于后续类比活动的开展。在整节课中的三个听力材料活动中,对城市名称、城市规模和城市人口的信息的提问贯穿教学的始终,虽然教师的提问方式不尽相同,但都突出了语言材料的主题探究和目标语言知识的实践运用。

2. 学习策略

为了激发学生的学习动机,提高英语课堂的学习效率,教师在教学实践中时刻关注并监控学生的学习过程,以便及时作出调整。教师逐层解读听力材料,整合各项听力活动,将听力活动与单词记忆、信息获取、观点提取、句型操练、口语表达和信息记录等语言活动结合在一起,通过情景关联、词性连线、音节拼读和语法自编口诀等方法,帮助学生保持英语学习兴趣,及时调控学生学习情绪。比如,教师用自编口诀来帮助学生突破形容词比较级规则记忆的难点:不论胖(fatter)瘦(thinner),在湿(wetter)热(hotter)的环境中不要穿大(bigger)红(redder)的衣服。学生在教学任务的引导下,运用不同的学习策略对教学内容和教学活动作出肯定又积极的回应。

3. 循环策略

教师把整个教学活动看成是画同心圆的过程,围绕着教学目标开展指向不同层次能力的循环活动。如由第一个听力材料中只处理形容词原级,到第二个听力材料中处理形容词原级、单音节和部分双音节形容词的比较级,再到第三个听力材料中复习单音节和部分双音节形容词的比较级,还出现了more的形容词比较级形式。三个语言材料中出现的城市名也在依次循环中,从上海—香港到深圳—香港,再到上海—北京、纽约—华盛顿。城市信息由近到远,由此及彼,由易到难。而听力材料也呈现微循环的状态,从小短文到长对话,再到改编后文本,最后以篇幅较长的文本收尾。篇幅由短到长,内容由略到详,语言表述从单一到复杂。

梳理融合式教学环节,激发循环式教学效果

1. 听力导入阶段

Step 1 用读图问答导入

教师直观呈现图片,将学生的注意力集中到“描述城市”这一任务上来,为后续的活动作好词汇积累和信息准备。

(1)教师呈现上海的城市图片,图片中高楼林立,可见黄浦江、金贸大厦和东方明珠塔三个标志性景物。教师提问:What city is it? What do you think of it? 学生通过回答问题和倾听他人回答,熟悉了描述城市的表达方式,感受和运用了形容词的用法。

(2)教师抓住上海与香港都是国际大都市的共同点,通过连续设问Is Shanghai near East Sea? Is Shanghai Disneyland very new? Which city has Disneyland as well? Is Hong Kong a big city? 来激发学生已有的地理知识和旅游经历,梳理基本的语言信息和比较内容。

Step 2 用预测信息导入

(1)预测整体信息

教师首先让学生阅读题目,预测听力内容。教师依次呈现两个问题帮助学生快速提取关键词“city”和“information”:① What cities are mentioned in the passage?② What information isn’t mentioned?学生发挥想象力,预测听力文本中可能会出现的内容。紧接着,教师展示出四个选项A. Population、B. Weather、C. Location、D. Landmarks,在形成信息差的同时帮助学生快速复习描述城市的常用词句和表达。相比较问题①,问题②是反向选择,而且需要概括文意,在前一问直接获取信息的基礎上考查了排除和概括的能力。

(2)预测数字信息

教师把听力文本中出现的四组数字打乱顺序后呈现在黑板上,即420.5、7、552、23.5,并要求学生按照从易到难的顺序读出每组数字。当学生读到包含小数点的数字时,教师提示了“point”一词。熟悉了数字的读法后,教师要求学生预测这些数字后的单位可能是什么。学生根据上一个环节中的内容猜测,明确了听力内容与人口(Population)、方位(Location)和地标(Landmark)有关,所以用数字表达人口和地标的高度是最合理的。接着,教师再启发学生去比较两组单位词 thousand—million—billion以及meters—kilometers的不同。然后再呈现四个问题:① What’s the population of Shanghai? ② What’s the population of Hong Kong?③ How high is Jin Mao Tower?④ How high is Victoria Peak? 这些问题两两对应,用同样的句式指向了不同的对象。学生在记录答案的过程中既复习了数字的读法,又关注了单位意义的不同,还为后续的比较活动作好了准备。

2. 听说练习阶段

Step 1 关注信息提取能力的听力训练

(1)为了细节信息而听

教师在这一环节中呈现Unit 1 Activity 1的文本内容,明确目标词汇。教师针对本课的新授词汇:population、south、million、hill 和语法关联词汇:big、wide、tall、busy、high,设计了两种线形(直线、点线)的词汇填空,分别针对名词和形容词进行练习:

Welcome to Shanghai. This big city in East China has a _____ of 23.5 million. It’s on a ..... river called the Huangpu River. The ..... building you can see is Jin Mao Tower. It’s 420.5 meters ......

This is Hong Kong. It’s a ..... city on the _____ China coast. Seven ______ people live here. The _____ is Victoria Peak. It’s a 552 meters ......

在这个过程中,教师带领学生先通读短文,预测生词含义,再渗透对听力策略的指导。如:碰到不熟悉的单词wide,教师可以先让学生记下首字母w和辅音字母d;碰到长单词population,可以先标出音节数,写下第一个音节po和词缀-tion,听后再根据读音补全单词;south的拼写是易错点,教师可以把ou字母组合和七年级学过的mouth一词相联系,巧妙地把香港有很多诱人的美食结合在语境当中,在读音关联中强化记忆双元音。

在这一过程中,教师凸显了以听带动拼读,以听学习词汇,以听梳理词性的功能。学生在反复听的活动中学习记忆单词的方法和重点词句的结构,在听前有预测,在听中有指导,在听后有推进。

(2)为了对比信息而听

由于这一段听力材料中出现的形容词都是原级,教师为了加深学生对文意的理解,引出形容词的比较级,于是设计了两个问题:① Which one is higher, Jin Mao Tower or Victoria Peak?② Which city is bigger, Shanghai or Hong Kong? 学生根据420.5与552、23.5与7的对比,不难得出结论。学生在组织回答的过程中对比了信息,熟悉了目标单词和句型,运用了形容词比较级,为接下来进一步学习形容词的比较级奠定了基础。

Step 2 提升信息转化能力的听说训练

(1)听后填空

在听Unit 1 Activity 2的长对话前,教师指导学生根据内容(见表)逐一描述与香港有关的信息,使学生明确听力的内容将与方位、人口、地标等特点有关,预测了听力内容。教师鼓励学生分两次完成听力任务,从易到难,从简到繁,从直接获取到罗列总结。在此过程中,教师重点落实关注学生对描述人口的表达“over ten million”的掌握情况,并追问How high is the Diwang Tower?幫助学生提取和梳理有用信息。

(2)听后回答

教师在播放第二遍长对话之前,逐一呈现以下三个问题:① How was Daming’s weekend?② How was Shenzhen thirty years ago?③ How is Shenzhen now? 教师指导学生比对问题的落脚点,明确深圳30年来发生了哪些变化,再处理形容词信息,回答问题。

(3)听后复述

教师把长对话改编成短文,将目标语言(larger、more modern、busier、smaller、wider、taller)设置成空格,训练学生选择信息以及提取与整合的能力。学生通过填空加深对关键词的记忆,突破表达中的难点。活动从总体仿述到细节追问再到整体描述和分析,在循环中不断落实和推进语用知识学习。

3. 听说评估阶段

(1)在听力活动中进行形成性评估

教师将Unit 3 Activity 7的听力材料处理成两个层面的检测活动,即关注大意理解的听后回答活动以及关注语言知识运用的听后写词句的活动。教师依次呈现如下问题:How many cities are mentioned? Which city is bigger, Shanghai or Beijing? Why do some people think the capital of the US is New York? 回答的难度逐渐增大,从简单获取到分析短句再到分析句群,对学生的能力要求从计数到辨析再到综合分析。然后教师再把听力文本处理成补全句子的活动形式,把bigger and busier、more famous than、a larger population、older than等重点信息隐蔽在上下文中,进一步强化形容词比较级的语义和理解功能。

(2)用听力活动进行总结性评估

在学生基本了解听力材料内容之后,教师设置了以“Two Big Cities”为主题的小组讨论活动。每组四位同学各有分工,每两人负责整理一个城市的信息,然后四个人共同汇总,形成对比式的城市介绍,并向全班汇报。在这一过程中,教师组织学生整理三段听力材料的线索,罗列各个城市的基本信息,归纳表达语句,特别强调学生在相互倾听的过程中及时纠错,并做好记录和补全信息的工作。三段听力材料共涉及六个国内外大城市,描述的角度几乎一致,但地域不同,学生对不同城市的熟悉程度也不一致,在小组交流中碰撞出许多火花。这样的活动可以很好地检测学生掌握和运用目标语言的程度。

4.听说综合实践阶段

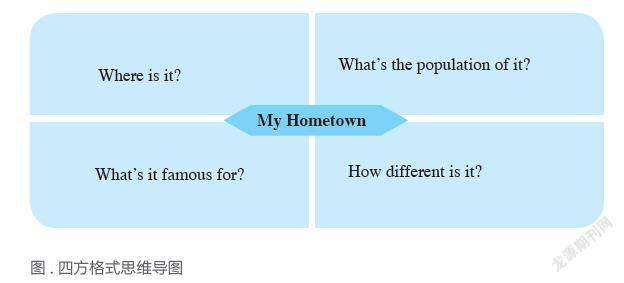

教师在最后的拓展环节中,将语用活动的主题从这些大城市转移到学生熟悉的家乡。教师呈现四方格式思维导图(见图),帮助学生整理语言脉络,建构篇章,综合运用目标语言,巩固和提高英语表达能力。

该活动从学生的真实生活和真切感受出发,着眼家乡的客观实际和环境变化,激发学生强烈的表达欲望。而思维导图的应用则有效地帮助学生梳理脉络,降低听说之间的跨度,落实目标语句,形成整体篇章意识。

反思与总结

本节课打破了听说课的固定模式,尝试构建用听力推动语用的系统化的听说课堂。教师努力让听的活动成为循环教学的源头,再通过听力任务设置信息差,始终坚持让听力材料成为达成课堂目标的平台、让丰富的听力活动引领语言表达目标并成为检测的手段这一原则。但在整堂课的实施过程中,循环式课堂活动还存在以下三个不稳定因素:

第一,听力材料的选择和处理。在选择听力材料时,切忌话题疏远,文字生硬,内容冗长。教师应从教材模块的语言知识和话题功能出发,寻找话题一致,文体相仿,语言复现率高,生僻词和长难句较少的材料作为听力文本。在本节课中,教师既可以考虑使用本模块Unit 3的听力内容,也可以选择其他版本教材相同话题的内容。

第二,听力活动的设计与编排。设计听力活动很容易陷入形式单一,单调乏味的状态。教师要注意观察文本特点,明确教学的分解目标,在听力活动中逐个实现,既不一蹴而就,也不要原地画圈。

第三,听力任务的衔接与取舍。文本解读是实现系统化教学的第一要素。只有认真寻找语言或功能的关联,确定教学目标的突破点和上下环节的衔接点,才能使活动整体化,课堂设计一脉相承。

通过案例分析可知,循环式活动设计在实施听说教学的过程中起到了黏合和触发的作用。教师明确听力活动的整体和分级子目标,充分利用和整合课本教学资源,选择促进学生学习生成的教学策略和评估工具,是优化听说教学的有力尝试。优化和推动听说课堂教学,探索有效的听力教学方法势在必行。

参考文献

W. 迪克, L. 凯瑞, J. 凯瑞. 2007.系统化教学设计[M]. 上海: 华东师范大学出版社.

陈瑶. 2014. 体验语言,培养策略,落实语用[J]. 中小学外语教学与研究, (10): 18—23