王圩灯会道具造型研究

2022-03-23程华波张海敏

程华波,张海敏

(安徽工程大学艺术学院,安徽 芜湖 241000)

王圩灯会是流行于安徽省桐城市双港镇一项颇具特色的传统民俗文化活动。元末明初,原居江西省万载县瓦西坝的王氏宗祖迁居到安徽省桐城市王圩村,带来了龙架和龙灯艺术,并逢闰年正月初二开始舞龙灯,历时近半月。经过后世代代相传,逐步加入排灯、彩灯、五猖、八仙、花篮灯、高跷队、蚌壳灯等,发展成为王圩灯会,参加灯会的人员也由传统的王氏家族独姓独舞发展到现在的九个村民组、十余姓、二百三十户人家近千人参加。近年来,王圩灯会吸引了来自潜山县、枞阳县等周边县镇周边几十里民众参与进来。经过演变发展,灯会道具造型由原来的单独的龙灯逐渐变得多样,道具造型有浓郁的地域性、民俗性和艺术性,承载着人们扶正驱邪、祈福纳祥的美好寓意。

王圩灯会道具主要有龙灯、辅助彩灯、服饰、法器、乐器五大类,其中服饰、乐器为实物。王圩灯会的龙灯,是放索灯。龙文化在中国民族文化中有两条线路,一是挚援皇权,成为官方文化中异化的龙;一是在民间自发发展衍化的龙,仍带有某种原始的神性,是沿原始文化发展至今的民间艺术中各种龙纹主题表现的内容。[1](P112)王圩灯会的龙属典型民间演化龙。龙灯所有的部分都是在保留的木质骨架上扎制竹框架后经彩绘、蒙布、裱糊等工艺制作完成。

一、龙灯造型

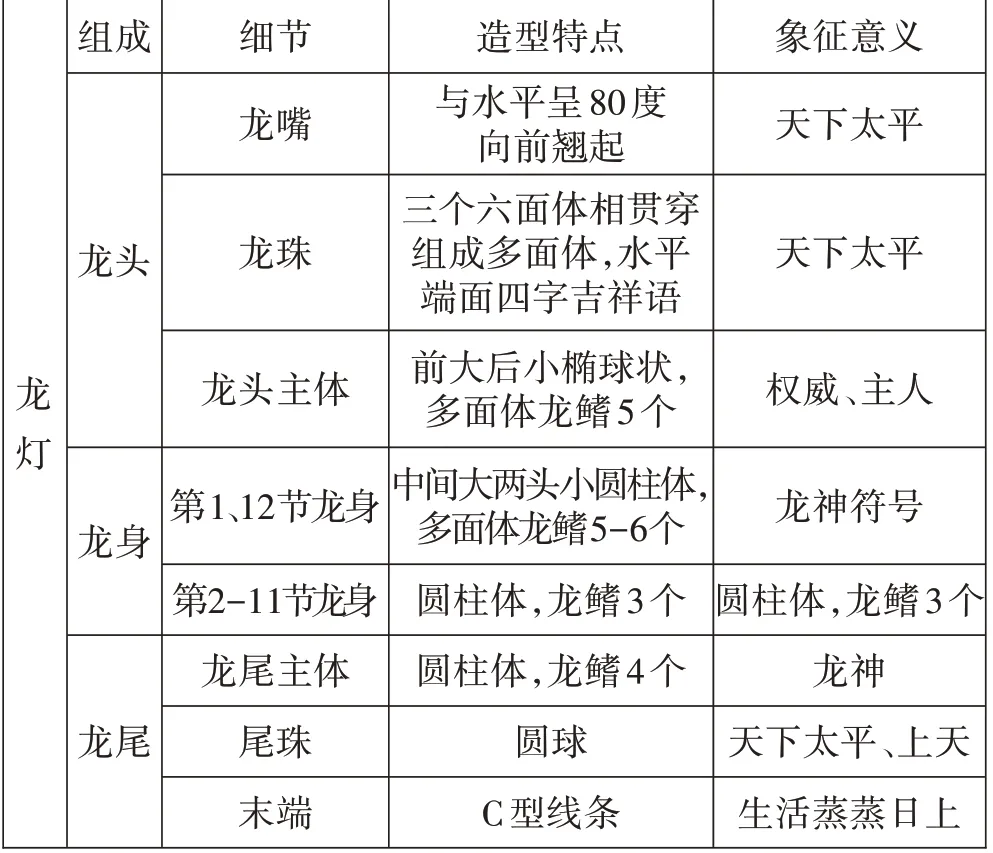

王圩灯会的主角是龙灯,其舞龙灯动作及造型都非常独特。由于王圩地处圩区,场地狭小,局限了龙灯整体舞动,因此,舞龙灯时只有龙头龙尾对舞,龙身不动。龙灯由13节组成,象征农历闰年的十三个月。节与节之间用绳索连接。龙灯由龙头、龙身和龙尾三大部分组成,造型各异。(见表1)。

表1 龙灯造型及象征性

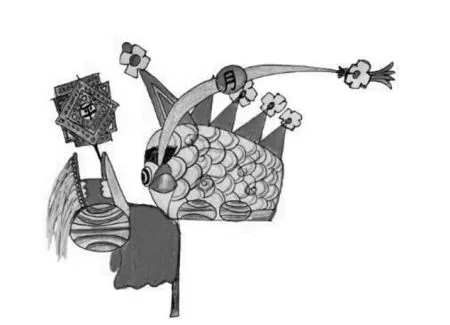

(一)龙头造型 王圩灯会龙头造型独特,由龙嘴和头部主体两大部分组成(图1)。

图1 龙头侧面效果图(笔者绘制)

龙的嘴巴向前上方翘起,与水平呈80度,是典型的“翘嘴”龙,这在国内绝无仅有,龙嘴最前端下巴边缘部分用粗麻纤维扎制成胡须,底部两侧各有一个直径约15厘米圆形“龙腮”,绿底上绘制红白相间的条纹装饰。

龙嘴上面有一颗龙珠,由三个长方体框架贯穿,经切角处理、剪纸裱糊而成的多面体。三个长方体露出六个正方形端面,象征“六合”,即上下为天地,四周为东南西北。上下两端用转轴贯穿,在四周端面中间圆形镂空处书写“天下太平”四个字。

龙头主体位于龙嘴后面,通过底部木质龙架与龙嘴连接,连接处覆盖长长的红色绸布;龙头主体比“翘嘴”略高,呈前大后小椭球状,表面蒙橙黄绸布,绸布表面用丙烯颜料绘制龙鳞和祥云,一双浓眉大眼位于椭球最前端,眼角外侧各有一个红色椎体的“龙角”,紧挨“龙角”上部从前向后上方延伸着两根由绿色布料包裹的竹制“龙须”,“龙须”中段分别贴着书写“日”和“月”字样的彩纸,末端用红布扎成花束状;龙头顶部正中从前往后有五个五面椎体的“龙鳍”单体依次排列,龙鳍顶部饰以红、蓝、黄等色的剪纸小花;龙头底部两侧分别开有两个圆形口,用来放置、更换蜡烛,圆口盖子红底上绘制绿白相间的条纹。

在色彩上,龙头以黄、红两色为主,欢快喜庆;局部细节点缀绿色和白色,龙珠多面体以紫、蓝、白、浅绿多色构成,艳丽多彩。

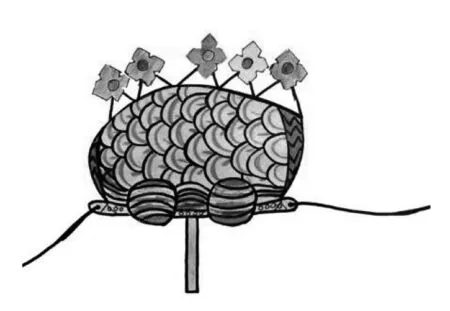

(二)龙身造型 王圩灯会龙身单体造型分为两种:第一种龙身单体造型饱满、制作复杂,第二种龙身单体造型简单,在简单扎制的竹框架内部固定龙珠,龙身中段第2节龙身到第11节龙身皆是这种形制(图2、图3)。

图2 第1、12节龙身侧面效果图(笔者绘制)

图3 第2-11节龙身实物侧面图

第一种龙身单体,主体是前后小、中间大的椭球体竹框架,长约65厘米,前后直径约40厘米,中间直径约50厘米,框架外蒙黄色彩绘绸布,其装饰纹样与龙头相同,单体两侧分别开两个直径约15厘米圆口盖子,装饰红底上彩绘绿白相间圆弧形条纹,前后端面分别用红色绸布封闭,装饰黑、白色绘制多条平行锯齿纹。连接龙头的第1节单体和连接龙尾的第12节单体皆为这种形式,两节龙身单体造型制作方式相同,唯一区别是顶部龙鳍单体数量不同,第1节单体是5个龙鳍,第12节单体为6个龙鳍。

从第2节到第11龙身单体是第二种龙身单体。这种龙身单体是长约65厘米、直径45厘米的圆柱竹框架,框架上粘贴彩纸,整个单体表面不蒙绸布,呈全镂空状态,单体内部骨架上依次前后固定两个多面体龙珠,龙珠四周中央平面圆形白布上装饰手工绘制牡丹图案。每个龙身单体顶部用粉红绸布蒙制3个五面龙鳍。整个龙身底部有供舞者持握的长柄。

第1节、第12节龙身单体与第2-11节龙身单体造型差异极大,主要原因是整个龙灯活动中的重要性和象征意义不一样:第1节和第12节单体分别“龙头”和“龙尾”相连,而是舞龙灯过程中观众视线最容易迁移上去的对象,所以“身价”远远高于不动的其他龙身单体;第2-11节龙身单体,仅仅是凑足13节龙身象征闰月的需要,其形态的重要性远不及最前和最后龙身单体。

(三)龙尾造型 除龙头制作精致、装饰华丽外,王圩灯会的龙尾也造型精美,制作复杂。龙尾由主体、尾珠及末端三个部分组成,其造型、装饰和色彩与龙头相呼应。

龙尾主体是长约50厘米,直径约50厘米的竹篾框架外蒙橙黄绸布的圆柱体,表面饰以祥云纹和龙鳞,底部两侧各有一个放置蜡烛的圆口,表面装饰绿白相间条纹。主体顶部有四个“龙鳍”单体,其顶端用绿、红、黄、蓝四色纸花粘贴装饰。

尾珠位于龙尾主体后面,和龙尾主体一起固定在木质龙架上,连接处覆盖红绸布,尾珠是由竹篾扎制圆球框架,在外表面蒙薄绸布,并用粉红、浅绿等色块装饰,在尾珠球体“赤道”上等距分布着“天下太平”四个字。

尾珠后面是末端部分,由三股竹条拧成,从尾珠底部龙架延伸出来,绕过尾珠后向前上方翘起,呈“C”字型,竹条外裹扎各色细碎彩纸条,最末端用金纸包裹,点缀一朵红绸布花。龙尾末端细长,高高向上翘起,指向前方,寓意美好的生活蒸蒸日上,不断向前。整个龙尾部分正下方有一个供舞龙灯者抓握的长柄,与龙身呈90度角。尾珠的“圆”与龙头的“方”形成对比,与中国传统的“天圆地方”宇宙观念相对应。尾珠上的“天下太平”字样与龙珠上的“天下太平”前后呼应,在龙头龙尾对舞的过程中,强化了劳动人民祈求没有战乱、国泰民安的美好祝愿。

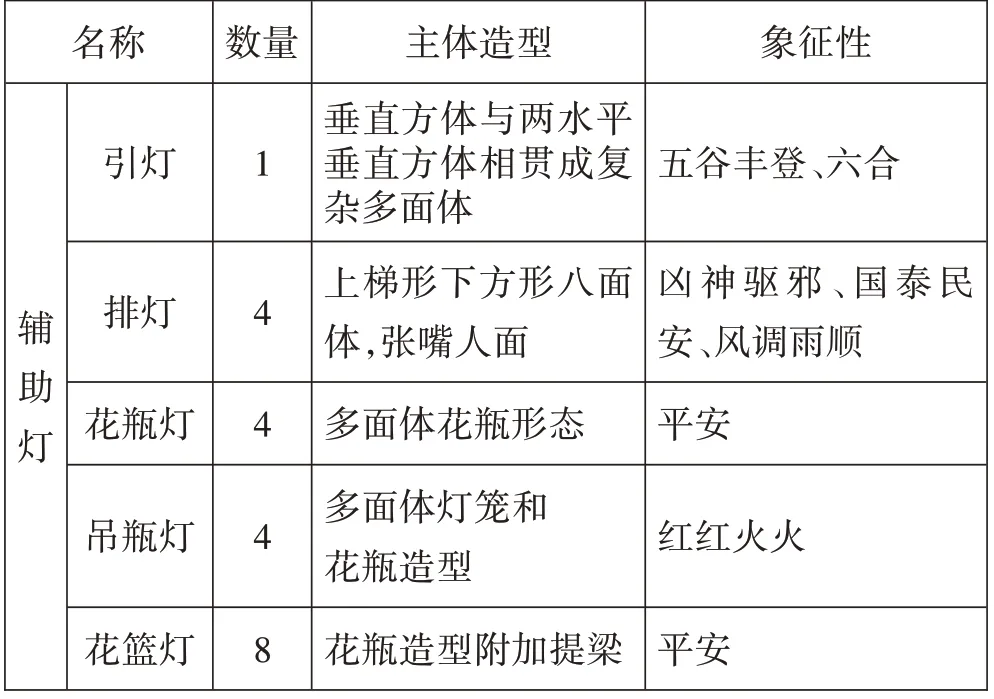

二、辅助灯造型

王圩灯会除了主要的龙灯以外,和国内其他龙灯会一样,也有各式的辅助花灯。王圩灯会辅助花灯有引灯、排灯、花瓶灯、吊瓶灯、花篮灯五种,其中引灯1盏,排灯4盏,花瓶灯4盏,吊瓶灯4盏,花篮灯8盏。从形式品种上来统计,赣南客家花灯多达25个,具体有“官灯式、花瓶灯、楼阁式、花篮式、古亭式、牌坊式、花船式、鼓灯式、禽式、兽式、虫式、鱼式、花草、树木、珠式、球式、香包式、器皿式、龙灯式、走马式、提龙式、架花式”等。[2]可以看出,王圩灯会部分辅助灯有部分延续了江西彩灯型制。(见表2)。

表2 辅助灯造型及象征性

灯会活动由引灯开道,走在队伍最前面。引灯主体造型类似大花瓶,制作复杂。主体是长方体竹框架,主体部分由垂直长方体和两个水平长方体框架交叉,各面用白纸裱糊成体,然后再白纸外装饰各色剪纸。引灯顶部环绕口沿部分伸出方形竹框架,四角垂下长长的纸流苏。主体四周外伸出来的长方体端面正中镂空呈圆形,内部书写“五谷丰登”四个大字。

紧随引灯后面的是4盏排灯。排灯造型相同,唯独正中央的四字祝福语及旁边的图案不一样。排灯主体是长约60厘米、宽80厘米、厚约30厘米的六面体切掉上面两直角形成的八面体,采用左右对称布局,装饰造型威严恐怖,寄托了人们驱邪求安的美好祝愿。这不但表现在优美、舒缓的情调上而且表现在很多手法处理上,都和一种“逢凶化吉”“化险为夷”的意向有关[3](P44)。主体正面是一个张大嘴的人面形态作为主体,人面怒目圆瞪、浓眉浓须、恐怖威严,眉毛和胡子从中间延伸至边缘,张开的大嘴内部左右对称镂空剪纸,内部绘制青龙或喜鹊登梅图形;大嘴正中纵向书写“风调雨顺”“出入太平”“吉祥如意”“国泰民安”“心想事成”“有求必应”等四字祝福语。人面大嘴下面用红绿颜料绘制红绿花草图案。游行者双手持握贯穿其中的竹竿,将排灯高高举起游行。

紧跟排灯后面是4盏花瓶灯,花瓶具有“平平安安”的寓意,在全国各地灯会中都会看到花瓶灯的身影,多为在竹篾扎制的框架外蒙绸布或者白纸,再彩绘牡丹花图案,而王圩灯会花瓶灯还增加了复杂的剪纸工艺,制作更加复杂,装饰性更强。多面体小口束腰花瓶造型,瓶口插各色花朵。花瓶灯主体表面全部采用粉红、绿、蓝、黄等颜色剪纸裱糊而成。“瓶”身四面中央纵向开长方形“窗”,在内部白绸面上的手绘牡丹图案;座部分是用市场上购买的带有祥云、牡丹、寿桃灯印刷图案的彩纸裱糊而成;在花瓶灯口部和底座最下面为剪纸流苏。花瓶灯穿纵向插一根木棍,游行时,参与者双手持棍,将花瓶灯举起游行。

吊瓶灯紧随花瓶灯之后,共4盏,悬挂在弯成“7”形竹竿的横杆上,游行队伍双手持灯游走。吊瓶灯主体分成上、中、下三个部分,上下造型与引灯相似,中段部分是八角棱柱,用镂空剪纸装饰各面,内部用白绸布蒙各面,并绘制牡丹、梅花、喜鹊等纹样。顶部外延的四角垂下长长的纸流苏。据传承的老艺人介绍,吊瓶灯来源于古代的灯笼,与花瓶灯一样,寓意平平安安。

在辅助灯游行队伍最后面是花篮灯,共4盏,由参与者提着游行。除持握的方式不一样外,主体造型和装饰手法与花瓶灯大体相似。

三、其他道具造型

王圩灯会除了主龙灯和辅助彩灯外,还有法器、服饰、乐器道具,其中服饰和乐器为实物,而五猖和八仙的法器、帽子则是艺人制作的道具,造型独特。

(一)五猖法器 五猖,是中国民间传说东南西北中五个方位的鬼魂,也有说是旧时江南民间供奉的邪神。在徽州,五猖的地位颇为微妙,它们虽然面目狰狞令人畏惧,但世人亦常视之为无所不能的保护神(甚至是发家致富的财神化身),故民间素有“无求不应仰猖神,吉庆平安庇庶民”之说[4]。“五猖会”作为一种古老的传统民俗及民间宗教活动在各地都有举办,王圩灯会承袭了“五猖会”元素,经过变异后,变成了王圩灯会附属部分。

王圩灯会中的五猖由成年人经过彩妆后扮演,穿红衣,带金纸制作的帽子,手持法器,跟在龙灯后面游行。

五猖的法器,造型威严恐怖,与排灯相似,上面是梯形,下面是方形的八面体,正面是人面张开大嘴,线型类似脸谱,在嘴巴正中书“驱邪辅正”字样。

法器人面与排灯人面形态都是出自对恶鬼形象描写,通过这种怒目圆瞪、张大的嘴巴,塑造威严恐怖的形象,目的是借此吓退一切邪恶的小鬼,与中国民俗绘画中的“钟馗驱鬼”有异曲同工之处。

(二)八仙帽子道具及法器 在国内很多灯会游行队伍中,都有八仙形象,在王圩灯会中也有。王圩灯会八仙近年来由于年轻人手缺乏,现在都由小孩扮演,小孩颜面画上彩妆,身穿红、黄、青、灰、紫等单色衣服,头戴艺人用彩纸裁剪的帽子,手持彩纸扎制的法器,象征八仙。

王圩灯会八仙与民间传说中的形象相差甚远,仅仅是在数量上做象征,在面容、法器、衣着等方面没有严格要求。最能代表八仙身份的要数分发器道具和帽子。王圩灯会八仙的帽子造型不一。民间传说八仙中汉钟离、何仙姑、韩湘子、铁拐李、蓝采和是没有帽子的,但为了区别身份,王圩灯会艺人创造性的为每个人增加了帽子,造型和配色都有差异。

根据八仙图谱和王圩灯会的八仙帽子道具进行对比可以看到,除了吕洞宾、曹国舅和张果老可以通过帽子隐约区分清楚,其他的角色很难与帽子相结合起来。

在传说中,八仙各有不同的法器,铁拐李有铁杖及葫芦,汉钟离有芭蕉扇,张果老有纸叠驴,蓝采和有花篮,何仙姑有莲花,吕洞宾有长剑,韩湘子有横笛,曹国舅有玉版,但在王圩灯会中,八仙法器均为宝盒与云扫。造型相同,宝盒均为方体开口的盒子,正面四角装饰葫芦形金纸,盒子正面中间纵横交叉“金条”,四角分布的四个圆中分别配有牡丹、喜鹊、莲花等吉祥图案。云扫柄是竹竿做成,主体部分是麻丝。

四、王圩灯会道具造型特点

(一)道具多是对神话传说和民俗符号的再塑造 王圩灯会主要角色都是来自于中国传统神话传说,比如神龙、五猖、八仙人物。在道具造型上,对原角色经过了再造,通过增减、象征等手法,使道具角色与史料记载产生了较大的差异。各种辅助灯形态来源于民俗吉祥器物符号,比如花瓶灯、花篮灯、吊瓶灯,根据竹工艺和剪纸工艺的特点,经过再塑造,变得极具特色。

(二)造型繁简得当 无论是制作复杂、装饰华丽的龙头龙尾,还是龙身,艺人根据灯会民俗活动需要进行取舍。龙头、龙尾对舞,所以需要重点表现,工艺、造型都比其他道具复杂,第1、12节龙身,距离龙头、龙尾较近,所以也重点表现,而其他龙身则用框架简单示意;在局部处理上,龙头造型比较复杂,重点描绘龙嘴、龙头上的龙鳞、龙鳍、龙须,而对龙的耳朵、角等部位造型,仅用小突起造型象征性表示;在排灯、五猖法器的正面,人面上下部分用线条简单绘制胡须、花草,而嘴巴中的镂空剪纸却重点表现。

(三)方圆对比元素反复应用 在王圩灯会道具中,可以看到很多以方形组合而成的多面体,例如龙珠主体形态、引灯主体部分、花瓶灯、排灯、五猖法器、八仙宝盒等,都以方为主;圆形元素运用也非常多,例如尾珠主体、龙珠端面开口部分、花篮灯口沿、八仙宝盒中的装饰图形等,方圆之间,体现中国传统的天圆地方宇宙观。

(四)风格古朴概括 王圩灯会道具制作材料大多就地取材,采用竹木做骨架,黄、白绸布、彩纸做蒙皮,彩灯扎制、彩绘、镂空剪纸全部由艺人手工完成。龙头、龙身、龙尾及各种辅助灯造型粗犷古朴;表面的彩绘图形简约概括,例如龙头龙身上的龙鳞彩绘、水纹、牡丹花、法器上人面、花草图案,都用简单线条绘制,粗略而概括。

结语

王圩灯会道具造型极具特色,具有鲜明的地域性、民俗性和艺术性,道具造型承载了人们对天下安定、风调雨顺、丰收喜庆等美好愿望的祈求,是人们对美好生活向往的情感的物化。对王圩灯会道具造型进行整理研究,是保护非物质文化遗产、发展地方文化产业的基础。