核心素养视域下初中地理项目化学习设计初探

2022-03-23黄卫平

黄卫平

[摘 要]地理学科核心素养是顺应深化课程改革的要求,围绕“培养什么人、怎样培养人”的根本问题提出来的。如何将核心素养的培育落到实处,对教师来说是一个很大的挑战。文章以“稻作文化的印记”的教学为例,尝试将初中人文地理课程进行项目式转化,让学生通过研学活动、探究讨论、对话质疑,在真实情境中发现问题、解决问题,培养学生的人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力,以期更好地落实地理学科核心素养的培养。

[关键词]核心素养;初中地理;项目化学习

[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2022)01-0079-03

地理学科核心素养具体包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力四个要素,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。

项目化学习是一种新型教学形态和学习策略,它有利于培养学生的地理学科核心素养,有助于培养学生解决实际问题、合作探究等能力。

一、项目化学习设计初衷

项目化学习(Project-Based Learning,PBL)是以学习者为中心、以真实性情境为前提、以挑战性任务为驱动、以持续性探究为路径、以展示性成果为导向的一种学习方式。它让学生在某一时间段内聚焦学习主题,开展有挑战性的学习任务与活动,掌握学科知识,更深层次理解学科思想,有助于引发学生的深度学习,在研学活动、合作探究、讨论质疑中培养学生的动手实践能力、高阶思维和综合素养等。

“稻作文化的印记”一课的项目化学习设计初衷如下:

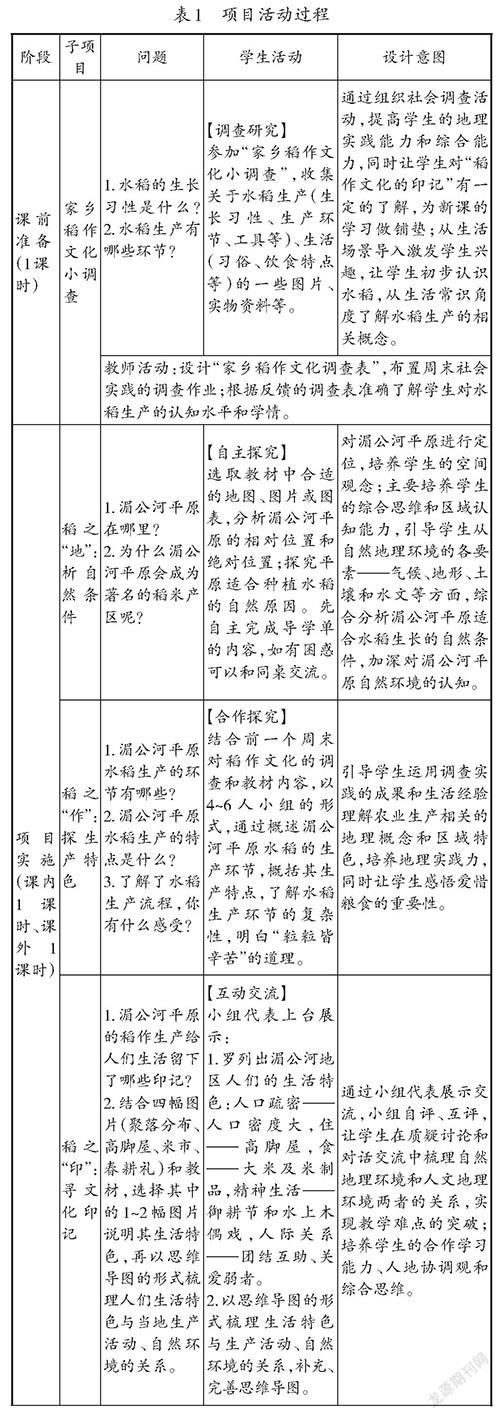

(一)凸显实践能力

著名教育家杜威强调人有四种基本本能,即制作、交际、表现和探索,其中最突出的是制作的本能,他认为只有从“做”中得来的知识,才是“真知识”。因此,本课从学生熟悉的家乡稻作文化出发,让学生进行实地调查、收集整理分析资料并制作PPT向全班汇报,通过对家乡稻作文化的深度学习和探究,形成对湄公河平原地区稻作文化的情境迁移,帮助学生树立正确的资源观、环境观和可持续发展观,培养学生的合作探究、动手操作等能力。

通过研学旅行,让学生到稻田中参加劳动实践和校外研学实践活动,在现实中体验生活,在实际的劳动经历中,切身感受水稻生产环节与流程,促进学生对所学知识的理解,还可以提高学生的地理实践力。学生通过体验艰辛的农耕劳动,能够体会粮食的来之不易,进而增强节约意识。项目化学习应该是情境化的、问题化的、与生活相结合的。我们不能培养学科知识的被动接受者,而应该培养未来美好生活的创造者。

(二)增进爱乡情感

乡土是个体的精神之根,基于乡土形成的乡愁是一种永恒的情怀,也是意识深处的内在驱动力,教育的现代化发展无论到什么时候都要记住乡愁。我们的家乡衢州具有悠久的稻作文化,但随着时代的发展,对于衢州人特别是“00后”的学生来说,记忆中带有“衢州印记”的乡土文化已经渐行渐远。

乡土地理是区域地理中较小的单元,乡土地理资源是所在地域的自然地理和人文地理要素构成的资源。在初中地理教学中,教师选取学生熟悉的身边的稻作文化作为乡土地理资源,不仅能使教学问题生活化,还能促进学生对所学地理知识的理解、迁移,增进学生对家乡的了解,培育学生的家国情怀。

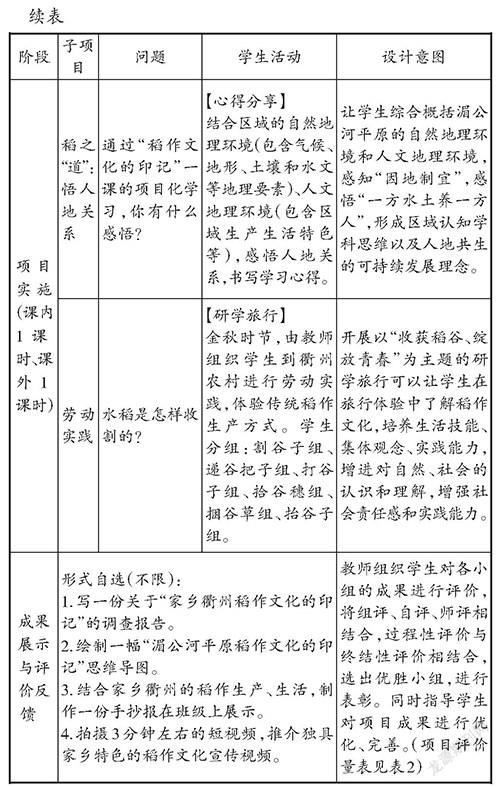

(三)培养综合思维

通过“稻之‘地’:析自然条件”“稻之‘作’:探生产特色”“稻之‘印’:寻文化印记”等环節的项目化实践,引导学生先探究衢州的自然条件、水稻生产、稻作文化各个要素之间的内在联系,形成知识的关联,引导学生通过绘制思维导图,构建有意义的知识体系,厘清学习本质,突破学习难点。学生通过合作学习、讨论探究等方式,对湄公河平原的农业生产相关知识进行整理,并说明其生活特色,再利用思维导图梳理生活特色与生产特色、自然环境的关系,经历知识与能力的迁移运用,在新的情境中,将所学知识进行迁移和内化,深化理解,树立可持续发展观。

二、项目化学习设计的具体内容

(一)项目主题

本次项目化学习的项目主题为“稻作文化的印记”。

(二)学情分析

本次项目化学习的对应教材为七年级人文地理上册第三单元第一课“稻作文化的印记”。一方面,我们的家乡衢州属于水稻种植区,项目主题贴近学生生活,容易激发学生的学习兴趣,但很多学生对水稻生产的了解只停留在看过、听过层面,对稻作文化反映的生产和生活特色理解不深;另一方面,学生在开始这次项目化学习之前已经了解了地形、气候、水文等自然环境,具有初步的“自然环境决定人文环境”的意识,但对自然环境与人们生产生活的关系认知程度不够,对人地关系的本质感悟不透,思维水平还停留在浅层的形象思维层次。通过组织社会调查实践活动、小组合作探究活动和研学活动等,能够深化学生的地理区域认知,提高学生的地理实践力和综合思维,使学生树立人地协调观,培育学生的地理学科核心素养。

(三)项目化学习目标

1.课程标准要求

(1)描述世界一些地区和国家不同的自然环境条件,比较人们社会生活和风土人情等方面的主要特点。

(2)运用各种不同的地图和图表,描述区域的自然环境和人文环境的特点。

2.具体学习目标

(1)通过实践调查了解水稻的生长习性和生产流程,初步感受家乡的稻作文化;通过参与社会调查活动,提高地理实践力。

(2)据图描述湄公河平原在世界的位置,培养区域认知;从地形图、气温曲线图和降水量柱状图中获取信息,分析湄公河平原的自然环境特点。

(3)通过小组合作探究,分析湄公河稻作生产留下的生产、生活印记,培养合作意识和综合思维。

(4)通过项目作品的制作与展示,培养动手能力、分析处理问题的能力和语言表达能力等;感悟自然地理环境和人文地理环境两者的关系,树立因地制宜的意识和正确的人地观念。

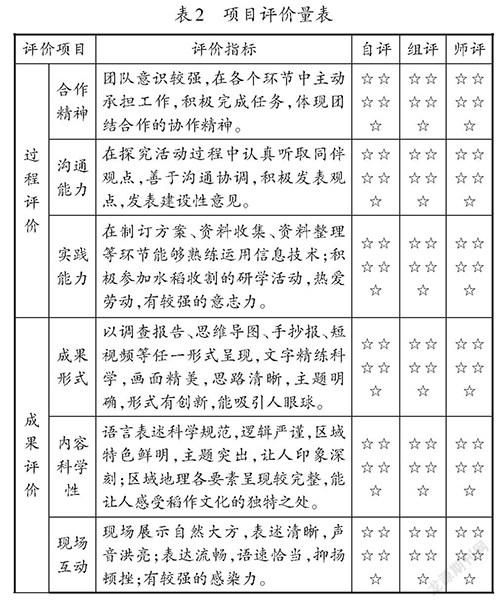

(四)项目活动过程(见表1)

三、项目化学习设计反思

经过这一课的教学实践,笔者发现项目化学习策略在地理教学中体现出以下优势:

(一)彰显学生的学习主体地位

在传统教学中,教师是课堂教学的主体,是知识的传授者,很容易越俎代庖,使学生成为被动接受者或“旁听者”,而项目化学习可以有效促进师生角色转变,体现学生在学习中的主体地位。它把学生推到学习的中心和台前,引向真实的生活、具体的问题。教师作为指导者,为学生创设自主学习空间,搭建自我展示的舞台,让学生在动手实践中将知识内化为自己的能力与素养。

(二)落实核心素养的培养

本课让学生从了解家乡稻作生产出发,探寻湄公河平原的稻作文化印记,主动参与项目主题研究,培养了学生的空间感知、社会参与、综合思维等学科能力,让学生在研学活动、合作探究、讨论质疑的过程中增进对家乡的了解、感知,增强热爱家乡的情感以及家国情怀。

当然,在本课的教学过程中,笔者也存在一些困惑,如项目化学习往往需要围绕一个驱动性问题进行持续探究,学习时间的跨度大,会占用学生很多课余时间,在当今的“双减”背景下,一些学生会认为这样的学习模式“性价比”不高。例如在本课中,学生在项目前期要进行家乡稻作文化小调查,在项目中期要利用课外时间参与劳动实践和研学活动,在项目后期要将学习成果进行整理与展示,并继续探究家乡衢州和湄公河平原稻作文化的异同,这势必会大大拉长学习周期。如何平衡项目化学习效果与时间效益之间的关系,仍需要我们不断探索。同时,我们也应当意识到,项目化学习只是一种学习方式和教学策略,并不适用于所有的教学内容,应该根据具体的教学内容选择适宜的教学手段和策略。