基于问题式教学的学生区域认知素养的培养

2022-03-23王海静刘春艳

王海静 刘春艳

[摘 要]区域性是地理学的突出特点之一。区域认知是地理学科核心素养的重要组成部分。如何有效地培养学生的区域认知素养是当前地理教研的热点。问题式教学是地理课堂中的重要教学方法之一,可以有效引导学生深入掌握知识。文章以人教版高中地理教材必修第一册第三章第一节“水循环”为例, 探讨如何通过问题式教学落实区域认知素养的培养。

[关键词]问题式教学;地理;区域认知;核心素养

[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2022)01-0097-03

一、区域认知和问题式教学

(一)区域认知概述

区域认知即人们出于认知和实践的需要,根据一定的标准将地球表层划分为不同尺度、不同类型、不同功能的区域来加以认识的过程[1]。区域认知包括“对区域本身的认识”和“用区域的方式认识”两方面含义,前者是对某一区域加以认识的方法,而后者是将区域认知理解为认识地球表面复杂多样性的一种策略和视角[2]。高中地理教师应注重培养学生的区域认知素养,使学生能够客观地去认识区域,学习区域的相关知识,并且将知识迁移运用,用空间—区域的观点去认识和分析其他区域的地理环境,解决区域发展过程中可能存在的问题。

(二)问题式教学概述

《普通高中地理课程标准(2017年版)》中提出要重视问题式教学。问题式教学是用“问题”整合相关学习内容的教学方式[3],其核心就是问题情境,因此问题式教学的关键在于创设情境。在教学过程中,教师应根据教学内容,创设适合教学、贴近学生、有关联性、有探究意义的问题情境,引导学生对问题进行观察、比较、分析,使学生原有知识经验与新知识融合,得出结论。问题式教学以“问题发现”和“问题解决”为要旨[4],以学生为主,以教师为辅,有利于学生主动构建地理知识框架结构,提高小组合作能力,增强开放性和创新性思维能力,学会综合解释并解决地理问题。

(三)问题式教学和区域认知的关系

《普通高中地理课程标准(2017年版)》在“实施建议”部分提出要重视问题式教学。高中地理教师要把问题式教学这一教学方法与区域认知这一核心素养结合起来,将核心素养的培养落实到地理课堂中。

教师应创设合适的情境激发学生的学习兴趣,然后提出由一系列问题组成的“问题链”,将区域位置、自然地理环境、人文地理环境等地理要素串联起来,由浅入深地促进学生对区域的认识。为了培养学生的区域认知素养、增强学生的空间—区域思维能力,教师可以结合学生的区域认知水平设置层层递进的问题,让学生通过对区域自身的分析和不同区域间的对比,进一步认识区域。

综上,问题式教学是培养学生区域认知素养的重要途径和方式,而区域认知素养的培养是问题式教学的指导原则和目标。问题式教学促进了对区域认知素养的培养,而区域认知素养的培养作为问题式教学的指导原则,为问题式教学的开展指明了方向,确定了问题式教学要达到的目标。

二、问题式教学案例

下面以人教版高中地理教材必修第一册第三章第一节“水循环”为例,探讨如何通过问题式教学落实区域认知素养的培养。

(一)确定教学目标,注重对区域认知素养的培养

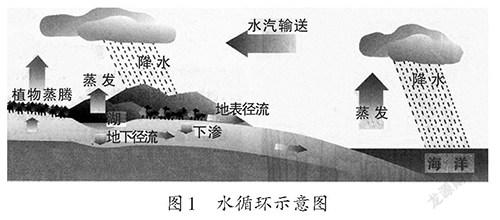

本节课围绕“黄河之水真的奔流到海不复回吗?”这个问题进行探究,让学生阅读水循环示意图,根据示意图认识水循环的主要环节、过程和类型,结合具体案例总结出水循环的地理意义,分析人类的生产和生活活动对水循环产生的影响,发展区域认知素养。

(二)进行教学设计,将区域认知素养的培养贯穿其中

1.创设问题情境,激发学生的学习兴趣

中国古代有许多学者对水循环现象进行了描述和推测。南宋天文学家、思想家何承天在《论浑天象体》中记载:“百川发源,皆自山出,由高趋下,归注入海。”古人认为所有河流都起源于高山,归于大海,较为模糊地概括了水循环的过程。黄河作为我国的母亲河,就是这样一条“自山出”“归注入海”的河流。黄河从青藏高原巴颜喀拉山蜿蜒而出,流经我国三大自然区,最终注入渤海。从整个黄河流域范围和较大时间尺度上说,黄河属于水循环中的地表径流,参与了海陆间大循环,这与本节教学内容紧密相连。因此笔者选取具有典型性的黄河作为具体案例,结合水循环示意图(见图1)进行教学。

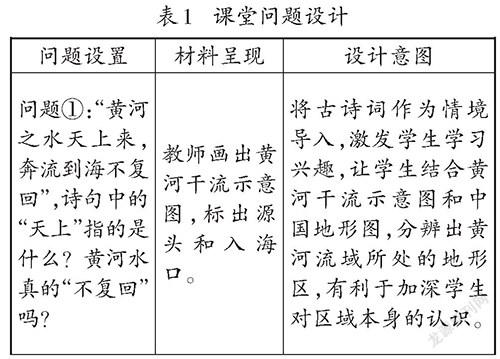

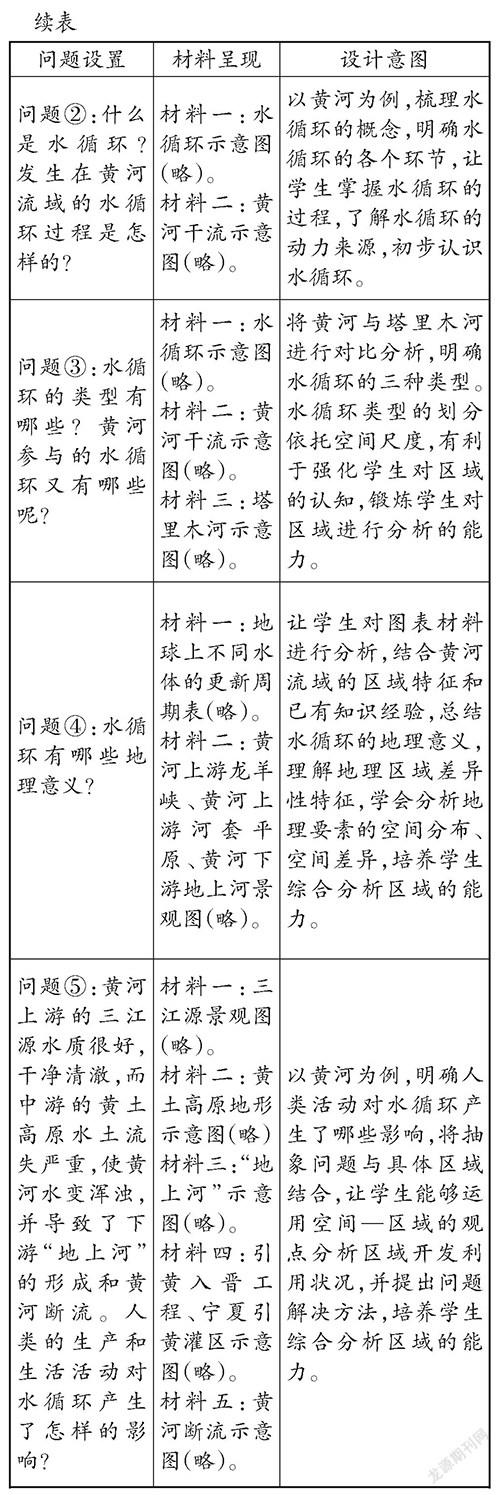

2.提出问题,展开教学

笔者让学生在观察黄河干流示意图后思考:“黄河之水天上来”和“奔流到海不复回”这两个现象是如何产生的呢?学生结合本节课的学习内容思考得出“这两个现象是通过水循环产生的”的结论。那么水是怎样实现循环的呢?基于这个关键问题,联系黄河这一具体情境以及学生的最近发展区,笔者设计了一系列循序渐进、环环相扣的小问题(见表1),将水循环的相关理论知识与黄河流域这一特定區域相结合,通过对区域特征、区域发展问题的分析和解决,引导学生从区域视角看待生活中的地理问题,从而培养学生的区域认知能力。

3.分析问题,解决问题,提高学生能力

对所提问题的解决主要以学生自主探究和合作探究为主,以教师引导学生探究学习为辅。问题②③④⑤结合具体案例,要求学生研究问题、分析问题,通过小组合作的方式讨论解决问题,注重培养学生合作探究的能力。问题①由教师引入,体现教师主导作用。

在本节课的教学过程中,教师通过问题①创设情境,激发学生的问题意识和探究兴趣,引出水循环的概念。教师要引导学生进行辩证思考,在本节课内容学习完毕后,能给出问题①的正确回答。问题②和问题③引导学生对水循环的相关概念和原理性知识进行梳理。在解决这两个问题的过程中,教师可以指导学生自己动手绘制水循环示意图,帮助学生构建知识体系,锻炼学生的读图绘图能力,加深学生对知识的理解记忆。问题④是本节课教学的重难点,要求学生结合示意图,说出水循环的地理意义,让学生通过综合分析,从自然地理要素相互作用的视角总结得出结论,并对所学知识进行迁移运用。问题⑤是针对人类活动对水循环的影响提出的问题,旨在让学生运用地理要素相联系的观点,树立环保观念和人类活动与水循环相协调的观念。在对这个问题进行探索时,因为引入了黄河上中下游和跨流域调水这样空间尺度非常大的案例,所以教师要引导学生正确运用认识区域的方法和工具,培养学生从区域视角认识地理现象的思维能力。

4.根据教学目标,参照学业质量水平,进行总结评价

《普通高中地理课程标准(2017年版)》将地理学业质量水平划分为四个等级,每一等级水平都体现了学生整合四种地理学科核心素养、在不同复杂程度的情境中解决实际问题的关键特征。探究问题②和问题③后,学生应能达到水平3,即能够绘制水循环示意图,并在该示意图的基础上说出水循环的具体过程、三种类型和主要环节。探究问题④后,学生应能达到水平3,即能结合具体案例,从总体上阐释水循环对自然环境的影响和人类活动对水循环的影响,从空间格局的角度概括水循环对全球地理环境形成和发展的影响,理解全球水量平衡。探究问题⑤后,学生应能达到水平4,即能结合现实中的具体案例,从总体上说明人类活动对水循环的影响,运用空间分析方法分析黄河流域的开发利用情况,提出珍惜和保护水资源的主要措施,懂得协调人类活动与水循环的基本途径。评价要能促进学生内化知识,促进学生对区域的认知。

5.引导学生对知识进行迁移运用,提升区域认知素养

简而言之,知识迁移就是“一种学习对另一种学习的影响”。在学习过程中,学生以原有的知识体系和自身认知水平为基础,对新的知识技能进行吸收掌握,在这个新旧知识发生碰撞的过程中,已有的知识经验影响着对新知识的学习,于是形成了迁移。地理学科是一门具有综合性和区域性的学科,学生对地理课程的学习不能仅停留在表面,只有具备良好的知识迁移运用能力,才能解决实际问题,提升区域认知素养。在本节课的教学中,笔者指导学生探究《自学窗》中的问题“塞纳河的水是从哪里来的”,让学生根据已学习的水循环相关知识以及自身经验,将塞纳河与黄河进行比较,判断塞纳河的主要补给是不是降水。通过知识迁移运用,学生可以更好地理解地理环境的差异性,把握区域特征,进而提升区域认知素养。

三、结束语

区域认知素养是地理学科核心素养的重要组成部分。在高中地理教材中,关于区域的内容主要集中在选择性必修2和选择性必修3,而必修课程的主要内容是自然地理和人文地理基础,虽然没有明显地体现区域性,但地理课程的学习本身就需要结合一定的区域背景和区域实际。区域认知素养有助于学生从区域的角度分析实际地理问题,而问题式教学则有助于通过问题培养学生的区域认知素养,将学科核心素养的培养落實到课堂教学中。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 丁生军.“区域认知”素养的培养策略[J].中学地理教学参考,2016(17):10-12.

[2] 袁孝亭.区域认知及其培养重点解析[J].地理教育,2017(1):4-6.

[3][4] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准 (2017 年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.