把握审美特质,抵达审美深处

2022-03-21李伟

李伟

对文学作品进行审美解读,培育学生的审美素养,是教学实践不断探索与尝试的方向。本文以《逍遥游》(第二课时)教学实践为例,谈谈课堂教学中审美解读的落实路径。

一、构建课堂思维“链条”,增强审美体验

对文学作品审美解读的过程,是审美主体面对文学作品的题材、主旨、语言、风格等一系列问题,通过阅读和鉴赏不断地阐释、体味和再创造,由浅入深、由低到高逐步展开审美体验的过程,在这一过程中,审美主体的思维过程经历从直观的形象感受到生命层面的精神感悟,从而领略文学作品的魅力。

《逍遥游》是庄子阐发自己追求绝对精神自由思想观点的著名篇章,较集中地体现了庄子的哲学思想。但是高中生要从奇幻莫测的形象上升到对庄子思想的理解,尤其是追求精神自由思想的理解,有比较大的困难。

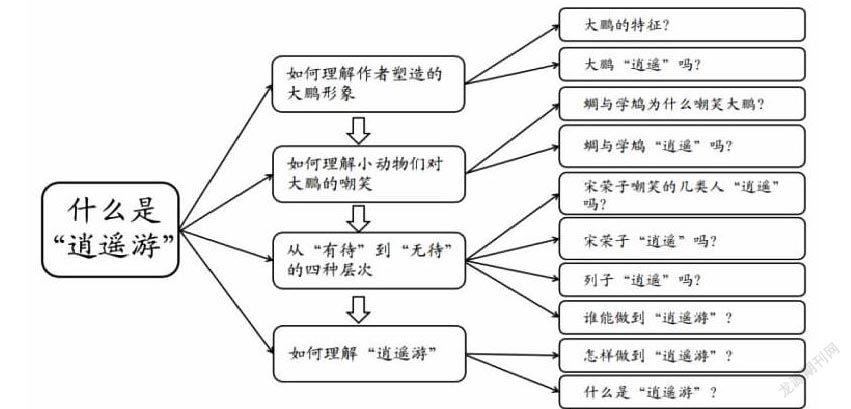

为了实现这一由浅至深、由低到高的审美体验过程,《逍遥游》的执教,将理解“逍遥游”的内涵这一教学重点转化为主问题:什么是“逍遥游”?并设置课堂思维“链条”如下:

这一课堂思维“链条”的设置,充分关注《逍遥游》文本本身的行文思路,将原本较难理解的文本内容转化为层次鲜明、具有系统性的问题链。从落实学生主体审美地位的角度来看,本课例中的一连串问题体现在概括体验、提取理解、想象表达等不同的板块下,从整体到细节、从表层到内核、从简单到复杂,从学生的审美感知出发,将学生的审美感知与言语训练有机统整,借助不断追问的问题链将学生的认知深度朝着文本的内核迈进。借助于《逍遥游》的课堂思维“链条”,学生获取的不仅仅是由形象到情感的思维迈进的方向,更掌握了鲜明的语言表达路径,为逐步深入到文本的审美内核铺设了认知性的路径。

本堂课的思维“链条”设置不全是课前预设的问题,还有课堂临时生成的问题。比如教师预设的问题“如何理解小动物们对大鹏的嘲笑”,学生进行审美鉴赏时,依据文本融入自我的审美感受,提出“小境界与大境界之间的互相不理解”,教师在学生鉴赏的基础上,趁势拓展介绍了向秀、郭象“适性逍遥”的观点。

师:文章里有两种小动物对大鹏表示了嘲笑。

生:蜩与学鸠。

师:它们为什么嘲笑大鹏?

生:它们自以为自己是“逍遥”的,是自由的,认为大鹏凭借“海运”远行是不自由的。

生:能力不同,境界不同,蜩与学鸠无法理解大鹏的举动。

师:那么,蜩与学鸠就真的“逍遥”吗?文章是怎么论述的?

生:好像用了一个类比的手法,“适莽苍者”“适百里者”“适千里者”都要吃饭,但是因为路程远近不同,需要的粮食也各不相同;大鹏、蜩、学鸠都需要凭借风力飞翔,但是因为体形不同,凭借的风力也是不一样的。

师:哦,咱们是不是可以理解为:同样是“有所待”,是否“逍遥”,两类动物境界又有所不同?那为什么不是境界高的“大鹏”嘲笑境界低的“蜩与学鸠”呢?

生:……

师:这个问题有些难度,咱们讨论交流,3分钟之后我们请同学来说说。(课堂讨论)

生:大鹏不屑于耻笑小动物们,因为斥鴳、蜩与学鸠这类小动物级别太低了,“燕雀安知鸿鹄之志”嘛。

生:我们组认为,文章既有写到境界低的嘲笑境界高的,也有写到境界高的嘲笑境界低的。这种不理解是相互的。

師:哦?!你们是从文章哪里看出来的?

生:我们是从文章最后一段中的“故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也,亦若此矣。而宋荣子犹然笑之”看出的。宋荣子是比这四种人境界更高的,文章中提到宋荣子耻笑了这四类人。所以我们认为,是小境界与大境界之间的互相不理解,只是前文没有写出来而已。

生:我们组认为“小”有小的境界,“大”有大的境界,互相不理解,并且有的境界是无法突破的,不必“数数然”追求。

师:嗯,如果我们从前后文对照的角度进行思考,前文里的斥鴳、蜩与学鸠耻笑大鹏,是“小”笑“大”;后文宋荣子笑话四类人,是“大”笑“小”。“小”不理解“大”。但“大”就能理解“小”吗?似乎也不能。作者可能是在讲“小”有小的逍遥,“大”有大的逍遥。

历史上向秀和郭象就是这么注《庄子》的。向秀在《逍遥义》中提到:大鹏之上九万,尺鴳之起榆枋,小大虽差,各任其性,苟当其分,逍遥一也。郭象则云:夫小大虽殊,而放于自得之场,则物任其性,事称其能,各当其分,逍遥一也,岂容胜负于其间哉?

这两句话什么意思呢?“小”和“大”的境界虽然不相同,但是,它们也各有各的“逍遥”。这些观点有其产生的时代背景,亦有其合理一面。结合同学们刚才的讨论,也就是“小”和“大”随遇而安,各有各的“适性逍遥”。

值得一提的是,构建课堂思维“链条”作为理解文本核心内容、完成教学重难点的主体部分,并不代表整个课堂活动必须以预设的问答形式一以贯之。学生是课堂审美体验的主体,对文学作品进行审美解读,从本质上看是学生和文本对话的过程。设计课堂思维“链条”的目的是为学生搭建审美体验的平台,在设计出指向教学核心价值的思维“链条”后,教师更应该关注学情,让学生产生愉悦感和满足感,从而获得持续发展的审美体验。

二、建立学生经验联结,发展审美联想

审美联想是审美感知与生活经验的联系。[1]文学作品涉及生命百态,对文学作品的审美解读不仅是认识作品的方式,更是认识自我和认识世界的方式。因此,审美解读,除了在审美体验上表现出由浅入深、由高到低逐步展开,最终抵达作品内核的特质外,还需在审美联想上调动审美个体的直觉经验,建立审美个体与文本之间的经验联结,表现出由此及彼的特质。对文学作品的审美解读,应当是审美主体的一种主动积极的审美感受,只有建立个体与文本之间的经验联结,才能真正地唤起审美主体的响应,审美体验才能在审美感知的基础上进一步发展,收获对文学作品的审美理解。

《逍遥游》虽然是中国古典哲学思想的经典篇章,但年代久远,庄子及其作品的时代背景与学生的生活存在着巨大的隔阂,对学生而言,脱离经验的知识很难理解与内化。因此,基于学生已有的认知经验,帮助学生建立与文本之间的经验联结十分必要。

具体来说,本节课在建立学生经验联结,发展审美联想方面,做了以下尝试:

创设课堂审美情境。比如,对“兴鹏”同学名字的解读,从学生的体验出发,拉近学生与文本之间的距离,引导学生在个人经验与文本理解之间搭建桥梁,激活了整个教学环节,后续的审美解读顺势生成。

师:请同学们从文中迅速勾画出描写大鹏的句子,然后在我们的学习小组中交流讨论,概括大鹏的特征。(课堂讨论)

……

师:很好,通过同学们的分析概括,我们发现文章从不同侧面刻画了这样一只不同凡响的大鹏形象。大家愿意成为这样一只大鹏吗?这个问题,请咱们班魏兴鹏同学来说说看。

生:愿意。我的名字中的“兴鹏”二字就是借这只大鹏鸟寄寓父母对我的美好期望。

师:这样啊,你的名字很美,并且有内涵。除了魏兴鹏同学的名字,大家还知道有哪些诗句中也借助大鹏寄寓了作者美好的期望吗?

生:“水击三千里,自信人生两百年”。

生:李白的“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。

生:“九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去”,这是李清照的《渔家傲》。

……

师:太好了,看来啊,大家对大鹏都是很喜爱的,那么,这只大鹏达到庄子笔下“逍遥游”的境界了吗?

生:空间上来说逍遥,因为它可以从北海飞到南海,时间上说不逍遥,因为它要等待“六月息”。

生:那就是不“逍遥”啊!

师:大鹏的展翅高飞要凭借“海运”,作者从根本上否定了大鹏,它并非真正的“逍遥”。

挖掘文本关联知识。比如,学生在解读庄子对宋荣子的评价时,知其然而不知其所以然,遇到明显的阅读障碍,教师抓住学习契机,引入王羲之的《兰亭集序》,引导学生在旧有知识与文本理解之间搭建桥梁,再结合自身经验思考并在课堂教学中深切感悟与想象体验,从而助力审美目标的达成。

师:刚才我们说也有“大”嘲笑“小”,那接下来就看看代表更高境界的宋荣子嘲笑的都是些什么人呢?

生:“知效一官,行比一乡。德合一君,而征一国者”。

师:这些都是出类拔萃的人物啊,宋荣子为什么“犹然笑之”呢?

生:这四类人虽然有成就,但都过分追求名利,算不上“逍遥”。而宋荣子“未数数然也”,是一个淡泊名利、宠辱不惊的人。

生:宋荣子“笑”他们,还因为“其自视也,亦若此矣”,这四类人就像之前笑话大鹏的小动物们一样,自大、自傲。

师:那宋荣子是怎样的一个人?宋荣子算逍遥者吗?

生:我觉得算吧。宋荣子可以做到“举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮。定乎内外之分,辩乎荣辱之境”。

师:哦,真的算吗?

生:肯定不算,因为后文庄子说宋荣子“犹有未树也”,就说明他还是不“逍遥”的。

师:特别好,咱们读文章就是要有这种贯穿全文的意识。咱们一起来分析看看大家刚才有疑惑的这个句子,宋荣子“举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮。定乎内外之分,辩乎荣辱之境”,庄子对此是肯定的还是否定的态度?

生:嗯,从上下文来看,应该是否定的,但是否定的理由嘛……

师:庄子有个观点叫“齐物论”,咱们在王羲之的《兰亭集序》中有过介绍。

生:“一死生,齐万物”。

师:对,在庄子看来,世间的万物归根到底都是一样的,没有死生、美丑、善恶、内外、荣辱的分别。而宋荣子的“定乎内外之分,辩乎荣辱之境”,显然还在分辨,还懂得区分,心中还是有名利观念。

生:哦,老师,明白了,这说明宋荣子内心不忘记分清物与我,荣与辱的界限,没有真正忘却荣辱,仍是“有所待”的。

此外,本节课的课堂外部环境是宽松宜人的,师生平等交流、探究学习。学生表现出求知的欲望,自由表达观点,教师包容学生的个性存在,始终用欣赏鼓励的眼光看待学生。课堂上学生基于自身体验,自主鉴赏生发出的每一个细节,教师都能予以充分的关照,并进行由浅入深、由此及彼的追问。这一和谐的课堂氛围有助于审美联想的发生。

在审美联想的发展过程中,学生作为审美主体将包括旧有知识的个体经验与文本知识相联结,在思想的碰撞与磨合中产生情感上的共鸣,为审美素养的提升提供了经验储备。

三、延展文本内容深度,促进审美反思

审美能力的提升不限于停留在增强审美体验和发展审美联想上,更需要融入审美主体的情感态度与价值取向,主动对审美对象展开理性评价,进行审美反思。在审美反思的过程中,审美主体对个体文本的审美进阶至一般规律的理解,是审美主体对知识和体验接受和内化的过程,呈现出由外向内输入与建构,再由内向外输出与创造的特质。

《逍遥游》是集中体现道家思想的名篇,文本内涵丰富,意蕴深刻,具有代表性。本节课为促进学生的审美反思,主要做了以下尝试:延展文本内容,拓宽视域,引导学生由对“逍遥游”的理解上升到对道家思想的合理评价。

师:从刚才的分析來看,“无己,无功,无名”的“至人、神人、圣人”才能做到“逍遥游”,那么,他们是怎么做到“逍遥游”的呢?

生:“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者”,是要在宇宙间来去自如,遨游太空吗?

生:太空漫步?肯定不是,庄子所说的“逍遥游”并不是遨游太空,而是提醒我们要抛开名利思想,这里的“逍遥”更多地是指精神世界的漫游。

师:是的,庄子认为,人活在世间,不可避免地被各种外在的束缚所牵累,比如生死、荣辱、善恶、得失。解决的办法就是忘却自我,做到“无己”,“无己”方能去除功名之心,忘却荣辱得失,做到“无功”“无名”。唯有如此,方能超越一切现实的矛盾,步入超现实的绝对的自由层面。所以,“逍遥游”指的是独立精神的自由翱翔,是“天地与我并生,万物与我为一”(庄子)的境界啊。

师:同学们,对于庄子的“逍遥游”,大家认为应当如何评价呢?

生:他希望“无所待”,彻底摆脱外在的束缚,过分强调顺应自然;他提倡“逍遥游”,也就是绝对的精神自由,不符合客观实际。

生:庄子的思想太消极,是一种虚无主义,缺乏现实意义。

师:嗯,同学们都认为庄子的思想是消极的吗?

生:不全是,庄子的思想也有积极的一面。他拒绝污浊的世道,追求精神的自由,体现出人格的独立。

生:庄子的思想有消极的一面,也有积极的一面。庄子生活的战国时期,时局混乱,民不聊生。当时的知识分子阶层大多把人生意义定位在功禄、权利、地位、名声等世俗价值上。而庄子认为,对世俗价值的汲汲追求是“以心为形役”(陶渊明),使得精神为其所牵累,甚至丧失了自我,是不自由的。因此,他反对追求功名利禄,转而强调个人修养的重要性,提出“逍遥游”,主张追求精神世界的自由。

师:我们今天学“逍遥游”,对庄子思想中绝对自由、虚无主义等消级因素,应予以摈弃,对追求精神自由、主张个性解放等积极因素应该继承和发扬。

希望我们每一位同学,在学完《逍遥游》之后,让这只“大鹏”在你的内心飞翔,带领你去寻找内心世界的精神超越!

课后,学生在阅读记录卡上写到:

庄子永远不会是主流,但主流之外永远有他的位置。——郑好

任性不过庄周,无拘无束地游戏于人间,世人皆被束缚,庄子却偏要以最不以为意的态度与这个世道对立。不是对现实的嘲讽,恰是对现实的叹息。——蔡思琪

除去俗念的束缚,庄子身上只剩下天地为人定制的镣铐。那又何妨?戴着镣铐起舞又有何不可?只要思想不缚,头脑不缚,庄子就能逍遥。——罗歆

放手不意味着你要抛弃一切,只是减去多余的欲求、名誉、利益等。自由离你并不远,只需你丢弃心中的杂念,腾空了双手,才能用它去抓住真正想要的。——李弘波

谁说那冷眼不是热到极致的心呢?谁说那荒诞不是真到极致的现实呢?他的了无牵挂,不正是牵挂之重而无法有所作为的疼痛之体现吗?他注定是孤傲的、冷酷的,因为他有一个自由而火热的灵魂。——黄紫潇

人生在世,必然有着一些死结,即使用出浑身解数终难将其解开。何不学学庄周,巧妙地绕开问题的锋芒,以平静的心态寻找最妥当的方法解决问题,而非,一味向前。——李佳钦

对文学作品的审美反思作用于学生的审美人格发展。这里的审美人格是以审美的态度去对待自然、社会、他人和自身,其精髓是以美统一真善、以情统一知意。[2]从以上的文字可以看出,学生在鉴赏文学作品获得美的体验的同时,加深了对个体生命的理解,相信这样的实践能够构筑属于自我的审美人格,赋予个体生命更为深沉的价值,也让课堂成为师生精神成长之地。

当然,审美反思兼具感性的体验与理性的评判,体现个体的观念意识与思考评价。审美反思的过程,本身也是不断修正与提升审美意识的过程。

参考文献:

[1][2]曾繁仁.美育十五讲[M].北京:北京大学出版社,2020:65,91,90.

[本文系福建省2020年度中青年教師教育科研项目(基础教育研究专项)“美育视阈下高中‘文学阅读与写作学习任务群教学实施策略研究”(项目编号:JSZJ20129;福建教育学院资助)的研究成果。]