消极情绪调节与积极应对在青少年抑郁患者儿童期创伤和自杀意念间的中介作用*

2022-03-20张佳俐王小泉陈方方汪莲籽查贵芳

张佳俐 王小泉 徐 慧 陈方方 汪莲籽 查贵芳

青少年处于成长关键期,个体-社会化发展面临着巨大的风险挑战,致使存在脆弱性的青少年群体身心健康受到影响,成为抑郁症(Depression)的高发群体[1]。研究显示,抑郁症患者自杀人数约占总自杀人数的50%[2],其中,38.2%的患者伴有自杀意念[3]。自杀意念已成为个体自杀前的重要评价指标[4],对青少年抑郁症患者自杀意念产生过程的研究将有助于为预防患者群体发生自杀行为提供最为重要和有效的干预手段。

儿童期创伤是指个体在18岁以前身心遭受到任何形式的躯体、情感或性的虐待或忽视,对个体造成实质或潜在的伤害[5],包括个体易对压力性或负面事件持有负面认知和消极情绪表达,致使个体采取更少的积极应对方式处理问题[6],损害其情绪调节能力的正常发展[7],成为抑郁症发作的早期应激因素[8],导致抑郁症患者的自杀意念也会增加[9]。应对方式作为面对应激因素所采取的重要认知方式,能够反映出个体在面对负性情境下所表现的应对模式,已有研究结果显示,个体对应对方式的认知是影响自杀意念的关系变量,较少采用积极应对方式的个体自杀意念会更严重[10]。认知情绪调节(Cognitive Emotion Regulation)[11]指个体在经历压力事件后通过有意识的、认知的方式对激发情绪的信息进行管理的过程,当个体采用消极的认知情绪调节策略时,自杀意念会增加[12];同时,在应激因素和自杀意念之间起到中介作用[13]。

基于此,本研究以青少年抑郁症患者为研究对象,有效捕捉自杀意念群体的差异,在易感-应激模型理论和积极心理学视角下,探讨消极认知情绪调节和积极应对方式在儿童期创伤和自杀意念间的关联作用,有助于理解自杀风险和干预过程,对于发展精神病理学和预防科学领域具有相当重要的意义。

1 对象与方法

1.1 对象 选取2021年3月~2022年4月于安徽省芜湖市第四人民医院就诊的277例青少年抑郁症患者为研究对象。入组标准:(1)由同两位精神科主任医师依据国际疾病分类第10版(ICD-10)的精神与行为障碍分类中抑郁障碍诊断标准进行明确诊断;(2)同两位精神科主任医师使用汉密尔顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD)对入组患者进行评估,评分均≥18分;(3)入组患者均属无精神药物既往史或用药小于1周;(4)未接受任何针对疾病的物理治疗。排除标准:(1)严重躯体疾病或脑器质性疾病;(2)合并其他精神障碍。由经过培训的同一研究员向受试者充分解释所要参与研究的目的和意义,获得患者本人及家属知情同意书签字后,采用问卷进行一般资料收集和相应量表评估,全程匿名采样,对数据实施保密。入组患者年龄均在12~18周岁,其中男221例,女56例;对生活不满意61例,不太满意117例,比较满意86例,满意13例; 51例没有亲密伙伴关系,77例有一个亲密伙伴,76例有两个亲密伙伴,73例有三个及以上亲密伙伴。本研究已通过芜湖市第四人民医院医学伦理委员会审批(批件号:2020-KY-08、2021-KY-38)。

1.2 方法

1.2.1 测量工具

1.2.1.1 自编一般资料问卷 包括患者的性别、生活满意度、关系亲密的伙伴个数等信息。

1.2.1.2 儿童期创伤问卷(Childhood Trauma Questionnaire-28 item Short Form, CTQ-SF)[14]由赵幸福等修订,评估被试者的童年虐待和忽视经历。共25个条目,分为躯体虐待、性虐待、情感虐待、躯体忽视和情感忽视5个维度,每个条目采取5级评分(1分=从不,5分=总是),得分越高说明被试经历的创伤水平越高。本研究中该问卷的Cronbach’s alpha系数为0.847。

1.2.1.3 认知情绪调节问卷(Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, CERQ)[15]由国内朱熊兆等修订,能够有效评估个体在面对负性生活事件后可能采取的情绪调节策略。采用5点计分法(1=几乎从来没有,5=几乎总是如此),共有36个条目,分为积极情绪调节策略(P-CERQ)和消极情绪调节策略(N-CERQ)两个维度,在某个分量表上得分越高,被试就越有可能在面临负性事件时使用该认知策略。本研究中该问卷的Cronbach’s alpha系数为0.899。

1.2.1.4 简易应对方式量表(Simplified Coping Style Questionnaire, SCSQ)[16]由谢亚宁编制,由20个条目组成,分为积极应对方式(P-SCSQ)和消极应对方式(N-SCSQ)两个维度,采用Likert 4分制评分(0代表“不采用”,3代表“总是采用”),维度评分越高则表明个体经常采取该应对方式。本研究中该问卷的Cronbach’s alpha系数为0.814。

1.2.1.5 自杀意念自评量表(Self-rating Idea of Suicide Scale ,SIOSS)[17]由夏朝云等编制,共26个条目,全量表分为绝望因子、乐观因子、睡眠因子、掩饰因子4个因子,均以是或否的回答计分。评分越高,自杀意念越高。本研究中该问卷的Cronbach’s alpha系数为0.798。

1.2.2 统计学方法 本研究使用SPSS 22.0对数据进行整理分析,正态分布检验后,对一般信息进行描述统计、独立样本t检验和方差检验;对各变量进行共同方法偏差检验和Pearson积差相关分析;P<0.05为差异有统计学意义。采用PROCESS插件和Bootstrap分析进行中介效应检验;检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验 本研究均采用自我报告的方式,同时施测获得数据信息,可能存在共同方法偏差的影响。故采用Harman单因素检验法[18],将问卷所有项目进行未旋转的探索性因子分析,未旋转的探索性因子分析结果提取出特征值大于1的因子有29个,最大因子方差解释率为11.743 (小于40%),故本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.2 青少年抑郁症患者自杀意念现况 入组的青少年抑郁症患者自杀意念在性别、目前生活环境满意程度、关系亲密的伙伴个数方面比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 青少年抑郁症患者自杀意念的现况

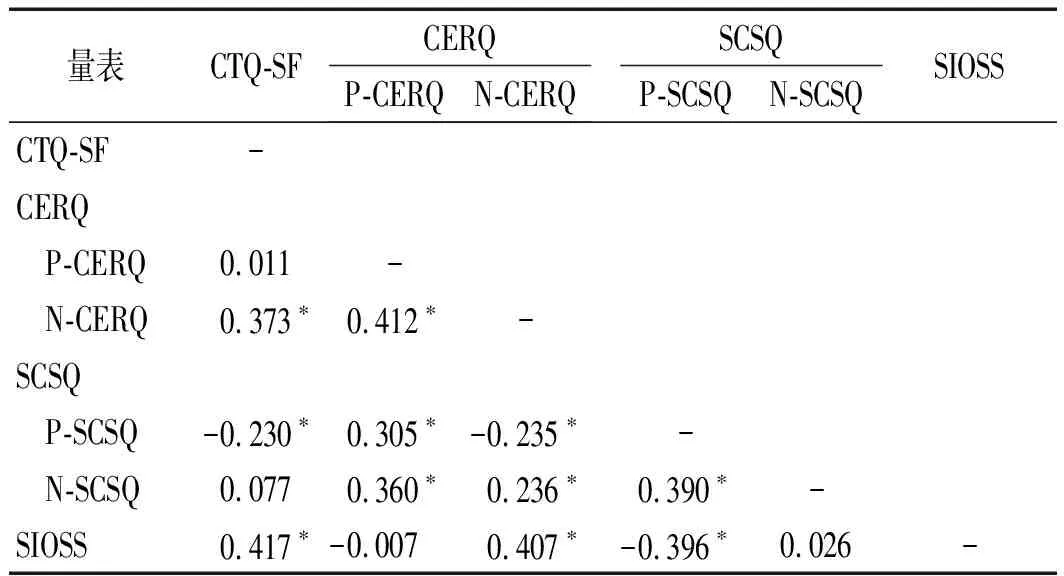

2.3 青少年抑郁症患者各变量间的相关分析 结果显示,青少年抑郁症患者SIOSS与CTQ-SF、CERQ消极认知情绪调节呈正相关(P<0.01),与SCSQ积极应对方式呈负相关(P<0.01);CTQ-SF与CERQ消极认知情绪调节呈正相关(P<0.01),与SCSQ积极应对呈负相关(P<0.01)。见表2。

表2 CTQ、N-CERQ、P-SCSQ与SIOSS的相关分析(r)

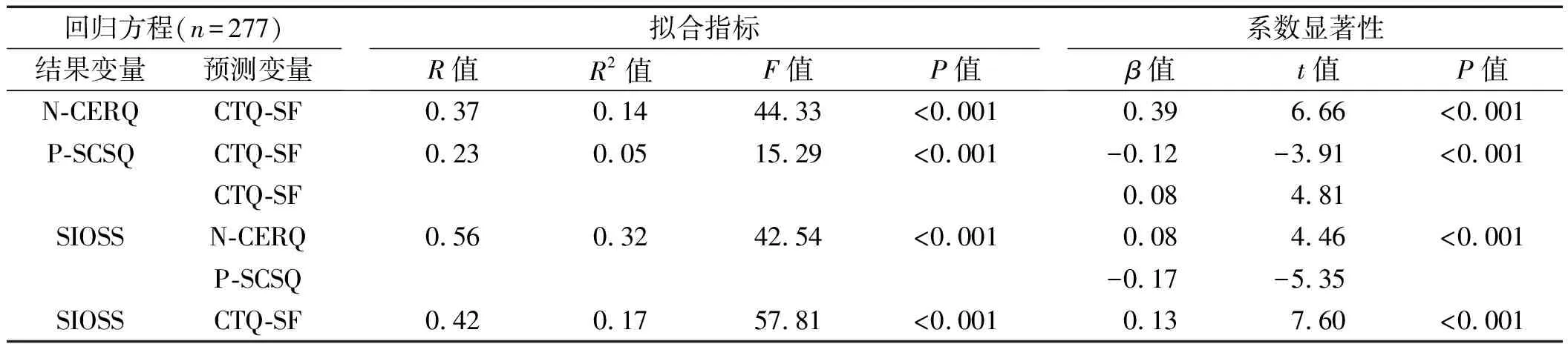

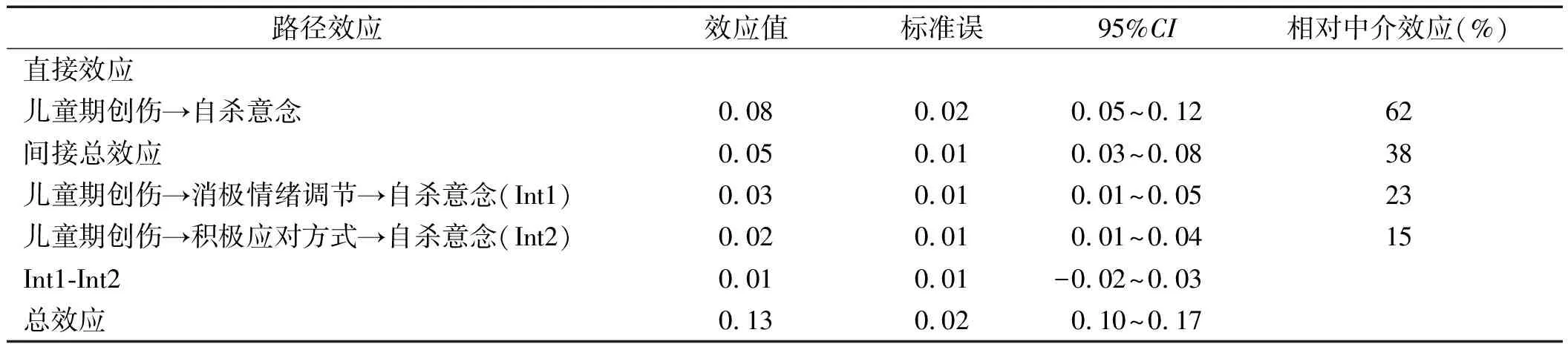

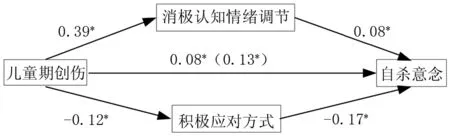

2.4 中介效应检验分析 以CTQ-SF为自变量,SIOSS为因变量,以N-CERQ、P-SCSQ维度为中介变量,进行中介检验。CTQ-SF能够总体正向预测患者的SIOSS(P<0.001);CTQ-SF对N-CERQ的正向预测作用显著(P<0.001); CTQ-SF显著负向预测青少年抑郁症患者的P-SCSQ(P<0.001);当CTQ-SF、N-CERQ、P-SCSQ和SIOSS同时纳入方程时,CTQ-SF正向预测SIOSS(P<0.001),N-CERQ对SIOSS存在正向预测作用(P<0.001),P-SCSQ负向预测SIOSS(P<0.001)。见表3。路径系数结果如图1所示,整个回归方程显著,R2=0.17,F=57.81,P<0.001。进一步采用Hayes编制的SPSS宏程序PROCESS,依据Templates选用模型4检验“早期创伤→消极认知情绪调节/积极应对方式→自杀意念”该路径,重复抽取样本5 000次,默认95%的置信区间。检验的中介效应验证了N-CERQ和P-SCSQ在CTQ-SF与SIOSS间起部分中介作用,且间接路径效应彼此之间的差异不显著。见表4。

表3 N-CERQ和P-SCSQ 在CTQ-SF与SIOSS之间的并行中介效应回归分析

表4 N-CERQ和P-SCSQ在CTQ-SF影响SIOSS的路径分析结果

3 讨论

心理社会学因素是青少年抑郁症患者产生自杀意念的重要影响因素。在本研究中发现,青少年抑郁症患者的自杀意念在性别、生活满意度、同伴关系方面比较差异均有统计学意义。与Wan Y等[19]研究一致,不同性别青少年因认知、行为等方面的差异导致自杀意念也存在差异,与男性相比,女性表现出相对较高的自杀意念[20];对生活不满意的患者持有更强烈的自杀意念,无法面对生活的不佳状态,倾向于选择自杀的方式逃避挫折[21];青春期与同伴的互动更多地取代了与父母的互动,青少年会更易受到同伴的影响,表现出缺乏亲密同伴的患者比拥有亲密关系的患者在自杀意念可能性上有所增加[22],拥有多个亲密伙伴的个体可以建立牢固、积极的社会性连接,减少社会孤立的不安全感体验[23]。结果提示,在临床实践中,要重视患者的心理社会学背景调查,从而制定适宜的治疗方案。

青少年抑郁症患者儿童期创伤和自杀意念的关系研究显示,儿童期创伤与自杀意念呈正相关,儿童期创伤能够正向预测患者的自杀意念。和Rajabi KS等[8]研究结果一致,本研究发现,个体早期遭受到的负性创伤体验越多,患者的自杀意念强度越强。青少年抑郁症患者的创伤经历在脑中留下最早的消极痕迹,敏感性体验使得患者未来心理健康受到广泛影响,强烈波及到个体的感知和行为[24]。在内在自我认知上,儿童期创伤使患者产生较低的价值感和更强烈的失败感;对外界认知上,患者会认为外界是有害的、不安全的、没有依靠的,进而又通过诱发或加剧抑郁症状,致使自杀意念增加[25]。即使面对同样严重的压力性逆境,受到儿童期创伤的患者也无法像无创伤患者一样去灵活处理、积极适应,他们在未来可能会因此遭遇更多的社会适应困难和问题。因此,青少年抑郁症患者的早年创伤经历会阻碍患者青春期身心顺利发展,加重患者心理脆弱性,增加自杀意念风险。

基于既往研究结果,本研究提出消极认知情绪调节策略在青少年抑郁症患者儿童期创伤与自杀意念之间起中介作用,并通过检验证实了假设。本研究结果显示,儿童期创伤正向预测消极认知情绪调节策略,消极认知情绪调节策略正向预测自杀意念,且患者儿童期创伤不仅直接影响自杀意念,也通过消极认知情绪调节策略间接影响患者的自杀意念[26]。受到创伤的患者大多是在儿童期受到教养人所带来的创伤[27],无法形成人际间的良性互动,不能合理表达负面情绪,经历多次尝试积极情绪调节策略失败后,久而久之地越发坚信这种慢性失效是常态,不断否定自我付出,无法发展出有效的情绪调节能力,患者会更频繁地使用消极认知情绪调节策略应对负面事件,增加了自杀意念[9]。

积极应对方式在儿童期创伤和自杀意念之间的中介效应结果显示,青少年抑郁症患者的儿童期创伤能够通过积极应对方式间接影响患者的自杀意念。在Wang S等[10]的研究中显示,儿童期创伤会影响个体处理问题的应对方式,间接地导致个体心理症状加重。遭受早年创伤的青少年抑郁症患者往往难以形成积极的应对方式[6],面对远远超出其能力的挑战性境遇,患者会不知所措,增加焦虑、抑郁、绝望感等负性心理体验,无法建立适应性的人际交往。采用更多积极应对方式的青少年患者,可能会主动向外界投以“求救”信号,如主动寻求医疗帮助,试图抵消早期创伤造成的不良后果[28],通过增加积极应对方式可以有效缓解压力,降低患者心理负担,对自杀意念起到缓冲作用[29]。由此可见,当患者学会应用以积极应对方式的认知去处理困境时,他们能更成熟地审视儿童期创伤痛苦,与过去和解,减少自杀意念。

因高自杀风险可能与低自杀风险人群某些特征截然不同[30],研究青少年抑郁症患者这一高危自杀群体至关重要。本结果证实了前期假设,青少年抑郁症患者儿童期创伤可直接或通过消极认知情绪调节策略和积极应对方式间接对自杀意念产生影响。建议家庭、学校和临床医生应提高儿童期创伤、应对方式和认知情绪调节策略对青少年抑郁症患者自杀意念作用的意识,给予积极温暖的支持、正确指导、规范化干预,培养青少年积极的应对方式和适应性的情绪调节策略,减少创伤记忆负面影响。本研究采用横断面设计,没有从生物学机制角度来阐明青少年抑郁症患者自杀意念与各因素之间的动态关系,无法进行因果讨论。虽然自我报告法常见且能被接受,但仍有必要采纳更多方法展开后续研究。