统编小学语文“单元习作练课堂”的课程建构

2022-03-15吴勇

编者按

统编教材在三至六年级每册安排了一个习作单元,习作教学的重要性可见一斑。一直以来,习作教学就是小学语文教学中的重点和难点,如何结合教材的编排落实习作教学,提升学生的习作水平,提高学生的语文素养,成为一线教师普遍关注的问题。为此,本期集中组织了四篇探讨小学语文习作教学的文章。

江苏省南京市江宁区教学研究室吴勇以单元表达要素为中心,根据教材编排序列,提出建构“单元习作练课堂”课程;中国传媒大学附属临安小学张学伟、徐俊基于习作教学目标的阶梯序列,分析总结了写人作文的进阶策略;江苏省无锡市梁溪区教育局张赛琴从句段内容和表达形式两个方面进行品析,提出了具体的造句写段训练建议;北京市红英小学李丹丹、丁潼飞、张杰利以五年级上册习作单元为例,总结了开展说明性文章习作教学的经验。希望这几篇文章对一线教师提高对习作教学的认识,提高习作教学效果有所助益。

【关键词】统编教材,表达要素,习作训练,写作素养

统编小学语文教材“试图改变传统的完全以阅读为中心的编排体系,在重视培养阅读理解能力的同时,加大语言表达,特别是书面表达在教材中的比重,以达到阅读理解与语言表达内容的均衡”。因此,教材每个单元在阅读和写作方面各安排一个语文要素。指向表达的习作单元,写作资源特别丰富,以保证单元读写要素能落实到位。普通单元的写作资源也相对丰富,但仅靠一篇综合性“习作”,一方面写作资源显得单薄,另一方面单元表达要素并不能一练到位。基于此,本文认为,在单元内紧扣表达要素,沿着课文、习作、语文园地的编排序列,可以建构一条完整的写作训练链条,以促进小学语文教材中阅读与表达板块的充分融合,确保学生表达素养的真实提升。

一、“单元习作练课堂”的基本框架

“单元习作练课堂”在单元整体内进行课程搭建和教学铺展,属于单元内的“自建构”和“自运行”。它针对单元表达要素,根据单元内写作资源的分布情况,循序渐进地建构微型训练课程群组,主要包括四个节点。

第一节点,铺垫训练。在单元精读课文和略读课文教学中,先选择与单元表达要素相匹配的语段或者课后练习题,通过阅读、赏析与探究,让学生发现鲜明的言语现象,从而提炼出指向表达的策略性知识,再由教师引导学生在具体的语境任务中进行迁移和运用,尝试进行片段性写作练习。

第二节点,靶心训练。在习作教学中,以最能体现单元表达要素的关键段落写作为指导靶向,选择典型而有针对性的例文片段,开发出结构性写作支架。教师引导学生利用写作支架,完成任务语篇关键段落的写作,并结合支架元素精准检视“靶心”——单元表达要素的落地情况。

第三节点,补偿训练。在习作讲评环节,教师针对学生习作中呈现出来的不到位、不完善、不清楚的集体性盲区,在原有写作支架的基础上,进行更为下位的枝节性开发,引导学生根据“教学补丁”对习作进行二次修改,使其言语表达到位、清楚、完善。

第四节点,提升训练。在语文园地教学中,针对新增的“词句段表达”板块,融入单元表达要素,可以转换视角、转换文体、拓展细节、增加元素,全面巩固前期训练效果,让单元表达要素呈现更加多元的言语状态。

从小学语文教材的编排特点来看,基于语文要素的单元其实就是主题学习单元。“单元习作练课堂”其实就是学生写作学习的一种方式,学习“主题”就是单元表达要素。依据单元表达要素,形成一系列的学习环节,引领写作知识在学习过程中不断转型:铺垫训练,旨在将属于表达要素的目标性写作知识向具有结构性特征的概念性写作知识转化;靶心训练,力求让“是什么”的概念性写作知识向呈现为支架状态的程序性写作知识转化;补偿训练,引领学生将寫作知识由外向内转化,由体现“如何做事”的程序性写作知识逐渐发展为指向“自我认知”的元认知写作知识;提升训练,进一步推动写作知识的内化进程,将元认知写作知识升华为属于写作意识和习惯的素养性知识(见图1)。

二、“单元习作练课堂”的学理基础

“单元习作练课堂”最为核心的字眼是“练”,是聚焦单元表达要素的写作训练,是由铺垫训练、靶心训练、补偿训练、提升训练四个写作训练点连贯而成的微型训练课程群落,是从机械搬用到熟练运用再到自觉使用的训练过程。将学生写作学习过程和方式视为“练课堂”,有着广泛而深厚的理论基础。

其一,“单元习作练课堂”获得的是表达技能。吕叔湘先生曾经说过:“使用语文是一种技能,跟游泳、打乒乓球等技能没有什么不同的性质,不过语文活动的生理机制比游泳、打乒乓球等技能更加复杂罢了……语文的使用是一种技能,一种习惯,只有通过正确的模仿和反复的实践才能养成。”“单元习作练课堂”包含的四项训练,其实就是在引导学生进行“正确的模仿和反复的实践”,以培养学生的言语表达习惯,训练言语表达技能。正是这个特征,可以将“习作”和“创作”区分开来:“习作”是训练表达技能,具有模仿性;“创作”是运用表达技能,具有创造性。“单元习作练课堂”增加了同一写作技能的训练频度,可以让学生在小学阶段打下扎实的写作功底。

其二,“单元习作练课堂”呈现的是指导过程。对于如何提高学生的表达水平,郑桂华教授认为,“以往的普遍认识和做法是让学生多读多写、熟能生巧。这是必要的,也是根本性的。不过,如果教师在学生的写作过程中能提供有效的指导,则可以大大缩短他们由‘生’变‘熟’、从‘拙’到‘巧’的路程,从而提高作文教学的实效性,这其中的一条路径就是作文教学的过程化”。“单元习作练课堂”充分体现了单元表达要素落地生根的过程,真实展示了从“外知识”到“内素养”的生长过程,真正打开了学生写作学习的“暗箱”,让教学指导过程可视化,并为学生现有的言语图式的变构和完善提供了操作路径。

其三,“单元习作练课堂”铺展的是训练链条。统编小学语文教材“努力构建符合语文学习基本规律、常用的学习方式或适合学生身心发展特点的语文能力发展训练体系,将必备的语文知识、基本的语文能力、常用的学习方法或适当的学习策略和学习习惯等,分成若干个知识或能力训练的‘点’,统筹规划训练目标的序列,并按照一定的梯度,落实在各个年级的相关内容中,努力体现语言文字训练的系统性。”“单元习作练课堂”承载的是教材所构建的“能力发展训练体系”中一个个具体的“知识或能力训练的点”,将其还原到具体的阅读语篇里,结合相应的任务情境,深入到真实的学情处,以确保每个单元训练点在连贯的单元训练链条中循序渐进、环环相扣,最终转化成学生的写作能力。因此,每个单元也成为学生“语文能力发展训练体系”中不可或缺的节点“组元”。

其四,“单元习作练课堂”统整的是微型练习。在单元内实施的四项习作训练,是以不增添额外课时和不增加学生课业负担为前提的,几乎都“寄居”在日常的课堂环节中,教学时间上以10~15分钟为宜,这就决定了每项训练要聚焦核心问题,面向问题要害,集中发力。正如邓彤博士所言:“在母语学习背景下,改善学生的写作行为并不需要系统化的、全面的写作知识,而只需要对学生写作中的一两处关键问题的解决提供必要的支持,就足以促进学生当下的写作学习。”“单元习作练课堂”就是瞄准表达要素这个靶心,在不同的教学阶段,设计出一组让单元表达要素逐层落实、逐步到位的习作训练片段,让指向要素的习作问题逐个显现,逐一破解。因此,“单元习作练课堂”常常练在关键,练在针对,练在重构。

“单元习作练课堂”化隐为显,化整为零,让学生的写作学习过程成为言语训练的过程,从而在具体的单元内生成一个连贯而自然的习作教学链条,构筑一段由“外知识”走向“内素养”的言语发展旅程,摸索出一条用好、用实统编教材的实践路径。

三、“单元习作练课堂”的实践操作

在现实教学中,“单元习作练课堂”要始终坚持两大原则:一是“依山傍水”,即沿着教材中的单元自然编排进行教学,充分利用教材的写作资源开展写作活动;二是“有机融合”,即在常态的单元各板块教学中,选择适合的写作资源,巧妙融入四项习作训练,以提高各板块的教学效率。

1.铺垫训练:让内隐写作知识外显

实施铺垫训练,执教者需要对三个关键问题有清晰的认知:一是为何铺垫,为单元中习作板块教学减缓坡度,化解难度;二是在何处铺垫,铺垫在落实单元表达要素时对学生而言最具有挑战性的习作障碍处;三是如何铺垫,选择包含与单元表达要素相匹配的写作知识的关键段落或课后习题,进行读写结合训练。厘清并破解这三个问题,铺垫训练就会水到渠成。

以五年级下册第四单元为例,单元表达要素为:尝试运用动作、语言、神态描写表现人物的内心。什么样的动作、语言、神态描写才能表达人物的内心世界?这是落实“以外显内”这个表达要素的关键。我们选择了《闻官军收河南河北》这首诗作为铺垫训练的落脚点。

铺垫围绕三个问题展开:(1)这首诗表现了杜甫怎样的内心世界?从诗中的哪个词语可以充分感受到?(2)诗人欣喜若狂,可以从诗中哪些地方感受到?(3)杜甫出生于公元712年,卒于公元770年,《聞官军收河南河北》作于唐代宗广德元年(763年)春。时年杜甫51岁,应当属于成熟稳重的年纪,他的年龄与外在表现却形成了强烈的反差,大家发现了什么?第一个问题指向诗人的内心,第二个问题指向诗人的动作、神情、话语等外在表现,第三个问题则是“以外显内”的重要策略,用年龄与外在表现的反差展示人物的情绪状态,内隐在语篇中,就此提炼写作知识。在此基础上,教师引导学生运用“年龄反差”这一知识,尝试迁移运用:通过对杜甫与其年龄不相符的神态、动作、语言的描写,在具体语境中表现他“闻官军收河南河北”之后的“喜欲狂”,读写结合就此发生。

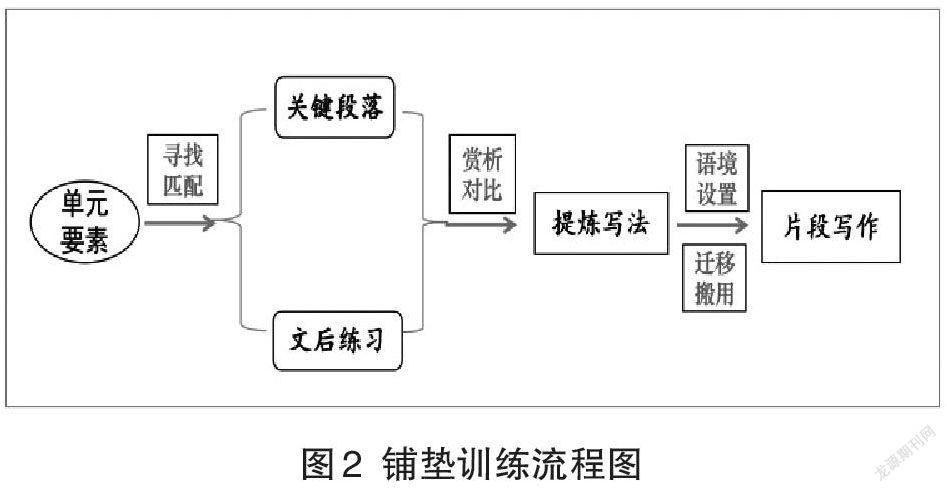

“就知识的自组织性而言,文章作品包含了结构知识、修辞知识、技艺知识等程序性、策略性知识。文章作品常常不是把这些知识直接呈现出来,而是隐含其中。”就“单元习作练课堂”整体而言,铺垫训练是一个开场白,意在让潜藏在单元课文中对标表达要素的写作知识“显山露水”,并结合具体语境,进行读写结合,从而实现对靶心训练的有机铺垫(见图2)。本环节中,最关键的教学技术就是文本段落与单元表达要素的匹配度和教学所提炼的写作知识的精准度,这也是评判该环节实施质量和水平的重要指标。

2.靶心训练:让“静态”写作知识“可操作”

在“单元习作练课堂”上,居于“链条”中心的环节是靶心训练。称之为“靶心”,是因为其在习作教学板块中,能精准锁定与表达要素密切相关的任务语篇中最为核心的段落并进行重点指导,使得教学过程有“靶心”;是因为面向任务语篇时,能聚焦学情,将教的力量汇聚在学生言语的集体盲区中,因需而教,沿弱而练,让习作教学成为“刚需”,实现“扶弱”,使得教学内容有“靶心”。“单元习作练课堂”努力将单元要素与习作学情相重合,寻求教与学的“最大公约数”,使得习作板块的教学能攥紧“拳头”,击中“要害”。

以五年级下册第四单元习作《他了》教学为例,我们借助教材中提供的例文片段,进行靶心训练。

瞄准“靶心”教

“他的眼睛闪着奇异的目光,面孔因为激动而涨得通红,嘴里不停地说:太美了!真是太美了!”他根本没有听见周围喧闹的声音,整个世界对他来说都消失了。一个小时过去了,两个小时过去了,他痴痴地站在那里,一动不动地凝望着这座雕像……

(1)这段文字主要写了什么?(一个人因为一座雕像而陶醉)

(2)在主人公的周围还有哪些人?可以结合语段中的环境,大胆地猜一猜。

(3)与周围的人相比,主人公的表现有什么不同?(神情异样,举动反常,话语失控)

(4)小结:作者借助主人公与周围人相比,其表现出来的“神情异样”“举动反常”“话语失控”,充分展现了他内心的“陶醉”,这种“表现反差”,可以“以外显内”。

聚焦“靶心”写

(1)妈妈一到家,看到她最喜欢的皮鞋被小狗咬坏了……(气愤)

(2)小亮去火车站接爸爸,等了好久,爸爸还没有出现……(焦急)

(3)爸爸难得钓到了一条大鱼,别提多……

(得意)

(4)选择一种情绪状态,用外在的“表现反差”写一段话。注意将主人公与周围人对比,写出主人公处于这种情绪状态时表现出来的“神态异样”“举动反常”“话语失控”的样子。

针对“靶心”评

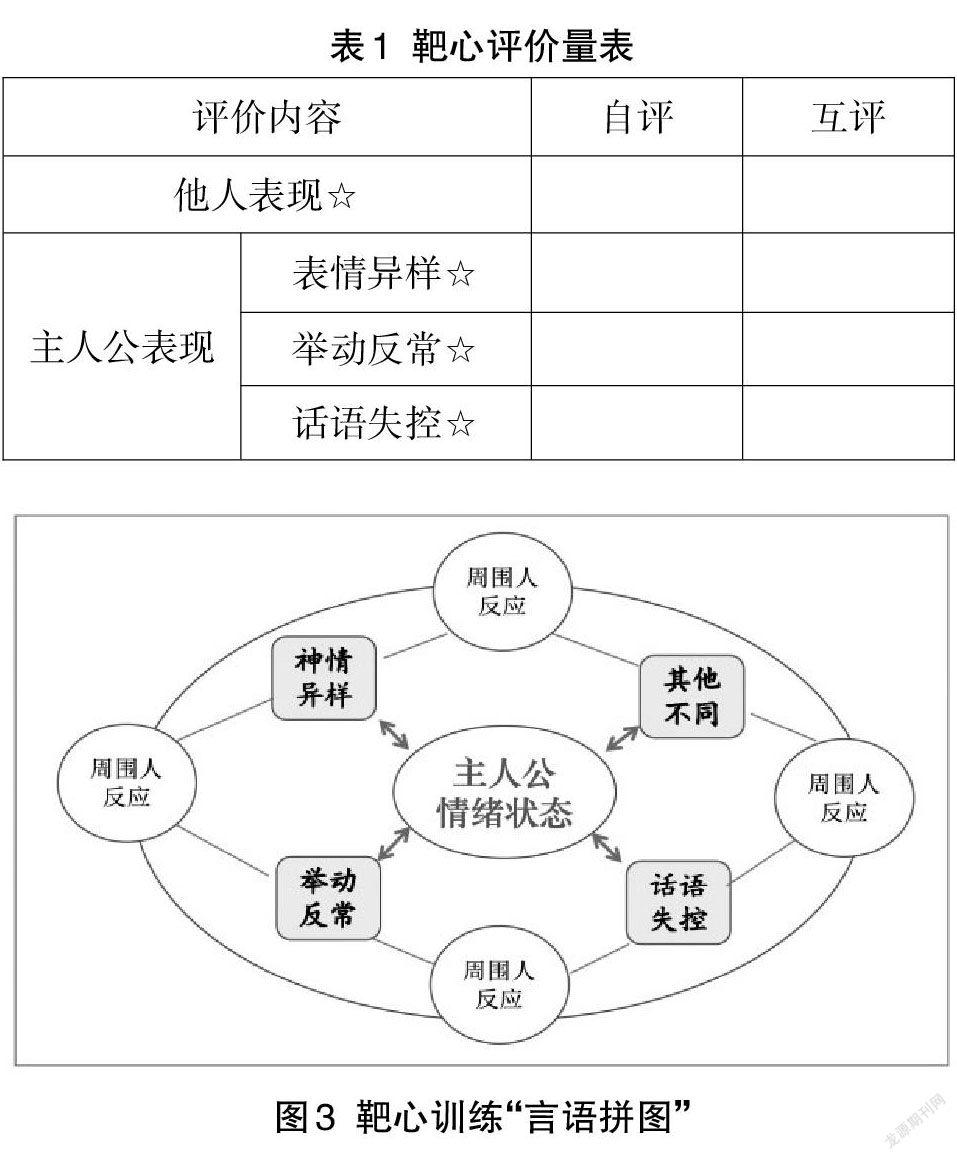

(1)写好之后,对照评价量表自己先评一评,在有星的地方标注出星号,在没有星的地方改一改,争取得到这颗星。

(2)同桌互评,对照量表,打出星级,并结合量表内容写一段评语(见表1)。

(3)在全班读自己的习作,让大家猜测主人公所处的情绪状态。

“以外显内”是静态的写作知识,属于“是什么”,与周围人相比的“反差表现”则是实现“以外显内”的操作策略,属于“怎么做”。靶心训练,就是将静态的写作知识动态化、结构化、操作化,生成能拿来就用、拿来好用、拿来管用的写作支架(见图3),给每位学生一个清晰的言语拼图,不断调整和完善他们习作中的言语走向。当然,靶心训练是任务语篇教学的内核,但绝不是全部。任务语篇教学应当有完整的教学过程,须经历立意、选材、构思、起草、修改等指导环节。因此,靶心训练要从任务语篇教学的整体中来,最后还得回归到任务语篇教学的整体中去,从而保证习作板块教学完整而不零碎。

3.补偿训练:让上位写作知识下位

习作完成之后,教师需有一个整体的把握,特别是要对靶心训练的关键段落进行深入的教学评估。这就需要教师对学生习作进行全面的评改,让前期训练中的不顺畅、不清楚和不完善充分地暴露出来,为下一步教学做好准备。须要说明的是,补偿训练不需要改弦易辙重新出发,而是沿着局部问题,继续深入,下位开掘,最终形成解决问题的“教学补丁”,打通指向单元表达要素的言语“梗阻”,将针对“靶心”的写作支架搭建得更完善。

以五年级下册第四单元习作《他了》习作讲评课为例,学生习作中为凸显主人公内在情绪状态而与周围人对比的“表现反差”,出现了这样的描述:“看着被小狗咬坏的皮鞋,妈妈顿时火冒三丈”“看着爸爸在出站口迟迟没有出现,小亮急得团团转”“爸爸捧着大鱼,不停向他的钓友炫耀着”。“火冒三丈”“团团转”“不停炫耀”,这样的描述过于模糊,只是笼统地表现人物的内心。补偿训练顺势展开。

“看见”表情:看着被小狗咬坏的皮鞋,妈妈的弯弯柳叶眉顿时翘了起来,脸色渐渐变红,嘴巴刚张开又突然闭合,眼里冒出来的寒气似乎要将整个客厅“冻僵”。

“搜寻”动作:看着爸爸在出站口迟迟没有出现,小亮一会儿走过来,一会儿晃过去;一会儿拍打几下围栏,一会儿用脚踢几下丢弃在路边的矿泉水瓶;一会儿蹬上围栏努力将头伸向出站口,一会儿低头翻看手机上爸爸的订票信息。

“听到”话语:爸爸捧着大鱼,开启他的“花式”炫耀模式:“老张,瞧瞧这条鱼的个头,比你昨天钓的大多了吧?老李,今晚不要回家了,直接到我家喝鱼汤,吃鱼头!老王,你还钓什么,最大的已经在我手中啦,哈哈哈……”

让异样的表情“看得见”,让反常的动作“摸得着”,让失控的话语“听得到”,只有将人物的“表现反差”铺展化、图像化,其内在情绪才能真正表现出来,感染读者。因此,“细节铺展化”和“细节图像化”就是“表现反差”的下位开发,就是对靶心训练的深度补偿,也是引导学生对自身习作进行再度修改的训练指向和目标。因此,补偿训练是枝节性训练,为的是落实目标细节,为的是回应真实学情,为的是打通单元表达要素的“最后一厘米”。

4.提升训练:让“个例”写作知识“综合”

如果说补偿训练是单元表达要素的教学达成,那么提升性训练,就是在引领单元表达要素往语用的“活处”走,即进一步激活写作知识,使之“在情境和经验中活灵活现、具体可感并彰显意义”;往学生的言语结构“深处”走,即“成为主体认知结构中的有机组成部分,并转化为熟练运用的一种能力,甚至成为一种思维品质和技能习惯”。

以五年级下册第四单元语文园地中的“词句段运用”板块教学为例,练习1是“体会人物内心,再选择一种情景,照样子写一写”;练习2是“下面句子写出了人物与平时不同的表现,体会它们的表达效果,照样子说一说”。如果对接铺垫训练、靶心训练、补偿训练,这两项练习正是“以外显内”的写作知识走向多元化、综合化的语用之路。

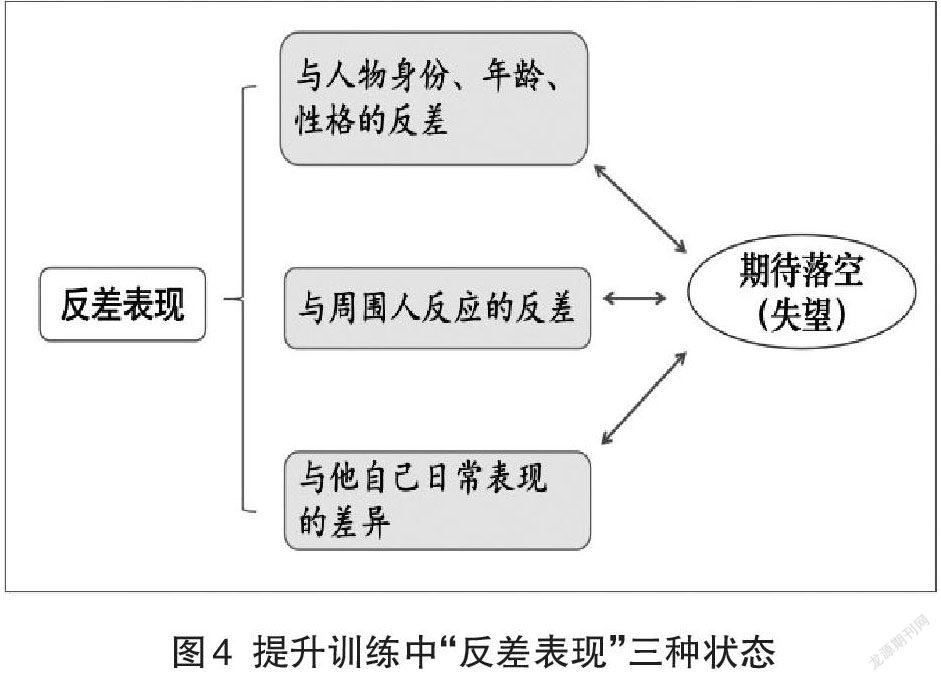

(1)回顾梳理。在铺垫训练中,学习和运用了以主人公年龄为背景的“對比反差”;靶心训练中,学习和运用了以周围人为背景的“烘托反差”;语文园地第2题,学习和运用了以日常为背景的“突变反差”。可以发现,“以外显内”的写作知识可以“活化”为以上三种状态。

(2)综合语用。“爸爸一听到自己买的股票下跌的消息……”尝试综合运用“对比反差”“烘托反差”“突变反差”这三种“反差表现”写一写爸爸的失望之情(见图4)。提升训练的实质绝不是为了逾越单元表达目标,拔高训练要求,而是为了将指向单元表达要素的写作知识呈现出多种视角和维度,使其能在各种复杂的语境中自然融入,适时铺展;在崭新的任务语篇写作中相机匹配,自如调用。提升训练,就是让写作知识从狭窄单元任务语篇中走出来,在各种复杂的语境中“游历”:能针对语篇目标,活化形式,巧妙嵌入;能结合语段需要具体铺陈。因此,可以这样认为,提升训练让写作知识进入到学生言语结构的深处,成为学生的语用习惯。

“单元习作练课堂”是一个完整的习作训练链条,也是一架拾级而上的训练阶梯,更是一条显而易见的表达素养践行路径。因此,我们要立足单元表达要素进行整体规划,以靶心训练为核心,做到瞻前顾后,向前“铺垫”,向后“补偿”和“提升”,彰显出统编小学语文教材读写并重的编排特色。