歧视知觉与内地新疆班学生学校适应的关系: 人际疏离感和社会支持的作用

2022-03-07范航薛璐璐陈立鹏

范航 薛璐璐 陈立鹏

摘 要 为探究歧视知觉与内地新疆班学生学校适应之间的关系,通过方便取样法,使用个体歧视知觉问卷、青少年学生疏离感量表、领悟社会支持量表和高中生学校适应量表对405名内地新疆班的学生进行调查。结果显示:(1)内地新疆班学生的歧视知觉整体水平较低,学校适应水平良好,并且歧视知觉与学校适应之间呈显著负相关关系;(2)人际疏离感在歧视知觉与学校适应之间起部分中介作用;(3)教师支持调节了歧视知觉与学校适应的直接关系,同伴支持调节了人际疏离感中介效应的后半路径。研究有助于揭示个体因素与环境因素共同对内地新疆班学生学校适应的作用路径,保障少数民族人才教育的成效。

关键词 歧视知觉;学校适应;人际疏离感;社会支持

分类号 B844.2

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2022.01.004

1 引言

内地新疆班全称为内地新疆高中班,是国家开设的招收新疆优秀初中毕业生到内地就读高中的一种办学形式(吴瑞林, 李茹, 赫晓涵, 2020)。自2000年以来, 北京、上海、江苏、浙江、广东等省市均开办了内地新疆班(陈婷, 李兰, 胡雪涵, 2020),累计招收学生十万余人,数量每年呈上升趋势(毛力提·满苏尔, 2018)。随着国家民族教育水平的不断提高,少数民族学生的心理健康和社会适应状况逐渐引起了研究者和教育者的关注(黄琪琪, 叶婉玉, 黄义婷, 窦凯, 2020)。目前国内学者重点关注的是少数民族预科生的心理健康状况,如幸福感(叶宝娟, 杨强, 董圣鸿, 2017)、文化适应(叶宝娟, 朱黎君, 方小婷, 2019)和双文化认同整合(张静, 张俊豪, 2018)。但相比较而言,那些初次来到内地求学的少数民族高中生,其心理变化和适应水平更值得关注。

内地新疆班的学生来到当地学校后的首要任务便是适应学校生活,而学校适应是儿童青少年社会化和社会适应过程中的一个重要环节(张光珍, 王娟娟, 梁宗保, 邓慧华, 2017)。目前国内外针对学校适应还未形成统一的概念界定,以往研究者主要以学业适应、行为适应、心理适应等作为学校适应的指标(张光珍, 姜宁, 梁宗保, 邓慧华, 2016; Chen, Wang, & Cao, 2011; Way, Reddy, & Rhodes, 2007)。而目前国内有关学校适应的研究对象也主要集中在留守儿童(熊红星, 刘凯文, 张璟, 2020)和异地流动儿童(雷鹏, 瞿斌, 陈旭, 彭丽娟, 邹荣, 2013),对内地少数民族学生关注很少。因此,本研究将从歧视知觉的视角出发,探究歧视知觉与内地少数民族高中生学校适应的关系,并揭示其中的内在机制,以期帮助他们更好地适应学校环境。

歧视知觉是指个体主观上认为自己在所处的群体中受到了不公平和区别对待(刘霞, 赵景欣, 申继亮, 2013)。张东辉和陈立鹏(2012)认为,内地新疆班学生在语言、风俗和文化等方面与东部地区学生存在较大差异,容易被视为“特殊群体”,从而出现一些族际交往隔阂的现象。黄琪琪等(2020)认为异地就读的少数民族学生与内地学生之间容易形成较大的心理距离和戒备心理,这会进一步加深少数民族学生的歧视感知。以往国内外大量研究均得出一致结论:歧视知觉对儿童青少年的身心健康会造成消极影响,尤其是心理适应问题(蔺秀云, 方晓义, 刘杨, 兰菁, 2009; Pascoe & Smart Richman, 2009)。有研究表明,与城市儿童相比,流动儿童更容易出现校园适应不良的问题(范兴华, 方晓义, 刘勤学, 刘杨, 2009)。留守儿童群体也是如此,傅王倩等(2016)研究发现,初中留守儿童普遍感知到了歧视的存在,并且与学校问题行为之间呈显著正相关。目前国内尚无研究考察歧视知觉与内地新疆班学生学校适应的关系,因此在以往相关研究的基础上,本研究提出假设1:歧视知觉与内地新疆班学生学校适应之间呈显著负相关。

根据社会控制理论(Hirschi, 1969),青少年对家庭、学校和同伴等的感情联结可以有效减少问题行为的发生。相反,如果与外界环境和他人在情感上疏远,则可能引发消极结果(陈英敏, 高玉洁, 邓秋月, 彭淼, 高峰强, 2021)。研究表明,当弱势群体长期受到外界排斥或歧视,并且应对资源和策略都耗竭的时候,他们在社会交往中会更多地选择逃避,容易产生疏离感(张林, 张园, 2015)。杨东等(2002)结合国外研究并根据我国文化背景提出了疏离感的概念,疏离感是指个体与自身、周围的人、社会以及自然种种关系之间发生疏远,甚至感到被支配或控制,从而产生了社会疏离感、人际疏离感、环境疏离感等多种消极情感。以往研究发现,疏离感与青少年适应性问题有密切联系。例如,Park和Lee (2018)在韩国中学生中发现,同伴疏离与学校适应之间呈显著负相关。雷鹏等(2013)研究发现,流动儿童的疏离感对学校喜欢有显著的负向影响,而对学校回避则相反。另外,歧视知觉也会增强个体自身的疏离感。按照教育部的管理要求,各办班学校实施寄宿制封闭式管理(武金峰, 欧阳志, 2015)。这导致内地新疆班学生与外界社会环境接触较少,人际交往过程主要发生在学校环境里,因此应当优先考虑人际疏离感对其学校适应的影响。杨东等(2020)认为,人际疏离感主要是指与他人在情感层次上产生的疏离感。目前还没有相關研究直接考察歧视知觉与人际疏离感之间的关系,但很多研究表明歧视知觉与社会疏离感之间联系紧密。例如,歧视知觉越高,流动儿童的社会疏离感越强(张岩, 杜岸政, 谭顶良, 雷婷婷, 周炎根, 2017)。不仅如此,留守初中生的歧视知觉与社会疏离感同样呈显著正相关(王玉花, 孙兵, 2018)。我们推测歧视知觉越高,内地新疆班学生的人际疏离感也会越高。因此,本研究提出假设2:人际疏离感在歧视知觉与内地新疆班学生学校适应之间起中介作用。

现实中并非所有歧视知觉高的学生都会出现学校适应不良的情况,需要考虑外部环境因素的重要影响。社会支持(social support)是影响青少年身心健康的重要外部因素,指个体可以从人际关系网络中获取所需的帮助和支持,是青少年健康发展的重要保护性因素(Colvin, Cullen, & Thomas, 2002)。社会支持的缓冲器模型(the buffering effect model)认为,当个体处于被歧视、排斥等消极环境中时,从微环境系统中获得的社会支持将帮助个体降低消极情绪体验,减少内外化问题(Lee & Goldstein, 2016)。以往研究表明,当流动儿童获得更高社会支持的时候,认同整合对社会疏离感的预测作用更强(张岩, 杜岸政, 周炎根, 2017),并且还会调节歧视知觉、积极应对与抑郁之间的关系(范兴华, 陈锋菊, 2012)。与此同时,社会支持的主效应模型(main effect model)也认为, 社会支持对个体的适应状况有普遍的增益作用, 获得的社会支持越多, 个体的适应状况就越好(范兴华, 方晓义, 刘杨, 蔺秀云, 袁晓娇, 2012)。由此可以推测,内地新疆班的学生获得社会支持的多少可能会调节歧视知觉、人际疏离感和学校适应之间的关系。因此,本研究提出假设3:社会支持起调节作用,当获得的社会支持越多时,歧视知觉对学校适应的负向预测作用越低,歧视知觉对疏离感的正向预测作用越低,疏离感对学校适应的负向预测作用也越低。

此外,由于内地新疆班学生远离家乡,绝大多数时间与教师和同伴共同度过,与父母联系较少。当缺少充足的父母支持时,教师支持和同伴支持则成为了他们获得社会支持的主要来源,可能更有助于其健康发展(Wen & Lin, 2012)。以往有研究指出,教师支持和同伴支持的调节作用在同一发展结果上可能存在差异(陈子循, 王晖, 冯映雪, 刘霞, 2020)。心理弹性理论也认为,不同发展结果可能对应着不同的保护性因素,在某一发展结果上起积极作用的保护性因素不一定能促进其他结果的发展(Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000)。赵金霞等(2018)在留守妇女与儿童焦虑的代际传递研究中证实,教师支持和朋友支持对心理控制中介效应的调节路径并不相同。还有研究表明,相比于同伴支持,教师支持能缓冲低水平的父母情感支持对儿童受侵害的影响(Espelage & Swearer, 2009);张景焕等(2020)研究发现在小学高年级学生创造力的发展过程中,教师支持起重要作用,而同伴支持的作用并不显著。由此可见,教师支持和同伴支持对内地新疆班学生学校适应的调节效应可能存在差异,二者发挥着不同的作用。因此,本研究提出假设4:教师支持和同伴支持的调节作用存在差异,具体为在歧视知觉与学校适应的外在直接关系中,教师支持的作用更大;在疏离感的内在中介路径上,同伴支持的作用更大。

综上所述,本研究拟考察歧视知觉与内地新疆班学生学校适应的关系,并进一步探究人际疏离感和社会支持在其中所起的作用。内地新疆班学生的学习和适应水平影响着国家少数民族教育的质量和成效,本研究期望为内地高中班学生的身心健康提供建议。

2 研究方法

2.1 被试

采取方便取样法,从北京市设立内地新疆班的学校中共选取420名学生作为研究对象。删除无效作答问卷,最终得到有效问卷405份,有效回收率为 96.4%。其中男生184人,女生221人。高一学生112人,高二学生188人,高三学生105人。维吾尔族281人,哈萨克族23人,回族79人,其他少数民族22人。被试平均年龄为17.28±1.04岁。

2.2 研究工具

2.2.1 歧视知觉

根据刘霞和申继亮(2010)编制的个体歧视知觉问卷改编,题目由内地新疆班学生在学校生活中经历的典型歧视事件构成,共13个项目,分为言语及身体歧视(例如:有些本地学生笑话我笨)、避免与躲避(例如:有些本地学生不愿意和我一起玩)、对比歧视(例如:与本地学生相比,我觉得自己受到了不公平的对待)三个维度。对量表题目进行验证性因素分析,结构方程显示数据拟合度良好(χ2/df=2.12, CFI=0.95, NFI=0.95, GFI=0.92, RMSEA=0.025)。采用5点计分,1代表非常不符合,5代表非常符合,得分越高表示歧视知觉水平越高。该量表的内部一致性系数为0.95。

2.2.2 人际疏离感

采用杨东、张进辅和黄希庭(2002)编制的青少年学生疏离感量表(Adolescent Students Sense of Alienation Scale)中的人際疏离感分量表,共14个项目。分为孤独感(例如:我感到自己是孤独一人)、亲人疏离感(例如:我感到和亲人之间有种疏远感)和社会孤立感(例如:我感到自己不能融入到朋友的圈子中去)三个子维度。本研究对量表题目进行验证性因素分析,结构方程显示数据拟合度良好(χ2/df=2.77, CFI=0.95, NFI=0.95, GFI=0.94, RMSEA=0.041)。采用7点计分,1代表完全不符合,7代表完全符合,得分越高表示人际疏离感越高。该量表的内部一致性系数为0.81。

2.2.3 社会支持

采用姜乾金(2009)编制的领悟社会支持量表(Perceived Social Support Scale, PSSS)。原量表分为家庭支持、同伴支持和他人支持三个子维度。由于被试群体为新疆少数民族学生,远离家乡,与父母联系较少,因此删除“家庭支持”维度,教师是学生的重要他人,因此将“他人支持”调整为“教师支持”。最终量表分为同伴支持(例如:我的同伴们能真正帮助我)和教师支持(例如:在我遇到问题时老师会出现在我的身旁),两个维度共八个项目。本研究对量表两个维度结构进行验证性因素分析,结构方程显示数据拟合度良好(χ2/df=2.25, CFI=0.95, NFI=0.95, GFI=0.95, RMSEA=0.016)。采用5点计分,1表示不同意,5表示同意,得分越高表示领悟社会支持水平越高。教师支持和同伴支持两个维度的内部一致性系数分别为0.91和0.92。

2.2.4 学校适应

采用侯静(2013)编制的高中生学校适应量表(Questionnaire of School Adjustment for High School Students),该量表包括学习适应(例如:不用别人监督,能主动学习)、师生关系亲密性(例如:学习上遇到困难时,会去问老师)、师生关系冲突性(例如:我觉得老师对我不公平)、同伴关系适应(例如:在班上我和同学相处得很好)、情绪适应(例如:学校使我感到痛苦)、集体活动适应(例如:我关心各种班级比赛)和学校态度(例如:我觉得学校是个有趣的地方)七个维度,共82道题目。由于师生关系亲密性和同伴关系适应维度上的部分题目表述与领悟社会支持量表的题目存在相似性,为了避免共同方法偏差,我们予以删除,删除后量表共有68道题目。本研究对量表题目进行验证性因素分析,结构方程显示数据拟合度良好(χ2/df=2.89, CFI=0.95, NFI=0.93, GFI=0.91, RMSEA=0.032)。采用5点计分,1代表完全不符合,5代表完全符合,得分越高表示学校适应越好。本研究中该量表的内部一致性系数为0.96。

2.3 施测过程与数据处理

本研究得到了研究者所在机构伦理委员会的批准,同时在施测之前征得目标学校领导和班主任的同意,并与学生签署知情同意书。在现场施测的过程中,主试由心理学专业的博士生和硕士生组成,在主试讲解完指导语后,学生开始独立答题。全部问卷作答完毕大约为20分钟,当场回收。最后,赠予学生签字笔作为答谢。数据采用SPSS 23.0和AMOS 21.0,PROCESS 3.0统计软件进行处理和分析。

3 结果与分析

3.1 共同方法偏差检验

由于问卷为主观报告,因此可能存在共同方法偏差。使用Harman单因素检验法对所有项目进行因素分析,结果显示特征值大于1的因子共有12个,同时第一个因子解释的变异量为28.4%,小于40%的临界标准,因此本研究不存在明显的共同方法偏差效应。

3.2 变量描述统计分析

对各变量进行皮尔逊相关分析,结果如表1所示。人口学信息中,性别与歧视知觉相关显著(p<0.05),独立样本t检验结果表明,男生得分高于女生(M男=1.88±0.83; M女=1.71±0.73; t=2.19, d=0.22, p<0.05)。年级与学校适应相关显著(p<0.05),方差分析结果表明,高二和高三的学校适应得分均高于高一年级,F(2,402)=3.04, p<0.05),说明随着年级的增长,学校适应状况越好。另外,歧视知觉和人际疏离感与学校适应均呈显著负相关(ps<0.01),教师支持和同伴支持与学校适应均呈显著正相关(ps<0.01),且五个研究变量之间两两显著相关。

3.3 教师支持对人际疏离感中介效应的调节作用的检验

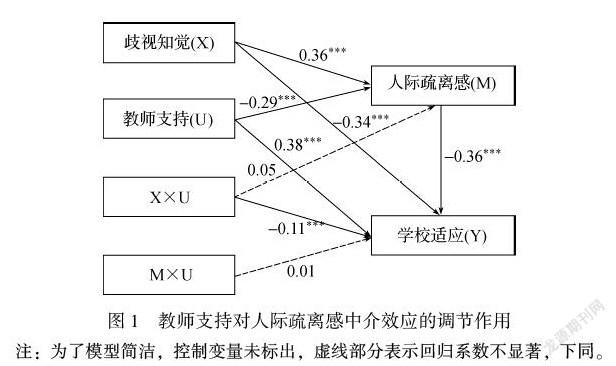

将研究变量标准化处理后,采用AMOS 21.0软件建模,分析人际疏离感在歧视知觉与学校适应之间的中介效应,以及教师支持对该中介效应的调节作用,结果如图1所示。

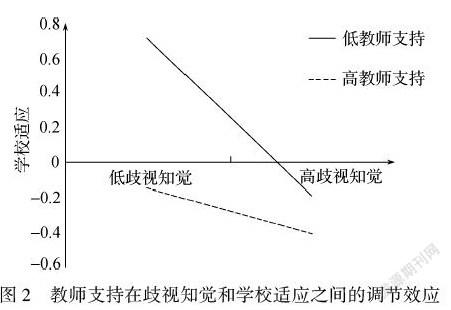

结果显示,控制年级之后,模型拟合度良好(χ2/df=2.96, CFI=0.95, NFI=0.94, GFI=0.95, RMSEA=0.01)。歧视知觉显著负向预测学校适应(β=-0.34, t=-10.63, p<0.001),并显著正向预测人际疏离感(β=0.36, t=7.81, p<0.001)。与此同时,人际疏离感显著负向预测学校适应(β=-0.36, t=-11.29, p<0.001),说明人际疏离感在歧视知觉与内地新疆班学生学校适应之间起部分中介作用,95%的置信区间为[-0.43, -0.30]。此外,歧视知觉与教师支持的交互项对人际疏离感的预测作用不显著(β=0.05, t=1.48, p=0.08),人际疏离感与教师支持的交互项对学校适应的预测作用也不显著(β=0.01, t=0.11, p=0.91),说明教师支持在人际疏离感的中介路径上调节作用不显著。歧视知觉和教师支持的交互项对学校适应的预测作用显著(β=-0.11, t=-3.51, p<0.001),说明教师支持在歧视知觉和内地新疆班学生学校适应之间起调节作用。进一步将教师支持按照正负一个标准差分成高、低两组,采用简单斜率检验考察教师支持的调节作用。使用PROCESS 3.0绘制调节效应图,结果如图2所示。

圖2表明,歧视知觉对学校适应的负向预测作用在高教师支持情况下较弱(simple slope=-0.23, t=-6.13, p<0.001),而在低教师支持的情况下较强(simple slope=-0.45, t=-9.10, p<0.001),说明高教师支持在歧视知觉与内地新疆班学生学校适应之间起缓冲作用。

3.4 同伴支持对人际疏离感中介效应调节作用的检验

检验步骤同上,分析同伴支持对人际疏离感中介效应的调节作用,结果如图3所示。

结果显示,控制年级之后,模型拟合度良好(χ2/df=2.74, CFI=0.94, NFI=0.94, GFI=0.93, RMSEA=0.03)。歧视知觉与同伴支持的交互项对人际疏离感的预测作用不显著(β=0.02, t=0.58, p=0.56),歧视知觉和同伴支持的交互项对学校适应的预测作用不显著(β=-0.01, t=-0.14, p=0.89),而人际疏离感与同伴支持的交互项对学校适应的预测作用显著(β=-0.13, t=-3.97, p<0.001),说明同伴支持在人际疏离感和学校适应之间起调节作用,在其他两条路径上调节作用不显著。进一步将同伴支持按照正负一个标准差分成高、低两组,采用简单斜率检验考察同伴支持的调节作用。使用PROCESS 3.0绘制调节效应图,如图4所示。

图4表明,人际疏离感对学校适应的负向预测作用在高同伴支持的情况下较弱(simple slope=-0.26, t=-6.45, p<0.001),而在低同伴支持的情况下较强(simple slope=-0.43, t=-8.85, p<0.001),说明高同伴支持在人际疏离感与学生学校适应之间同样起缓冲作用。

4 讨论

4.1 歧视知觉与学校适应的关系

研究结果发现,北京市内地新疆班学生的歧视知觉水平较低,学校适应整体水平较好,与浙江省内地新疆班情况一致(廖传景, 劉鹏志, 张进辅, 2013),说明大部分新疆学生能够很好适应当地学校生活。事后检验结果表明,高三和高二的内地新疆班学生的学校适应状况显著好于高一年级,高三和高二之间差异不显著,说明随着年级的增长,其学校适应越来越好。本研究首次考察了歧视知觉与内地少数民族高中班学生学校适应的关系,结果发现二者之间呈显著负相关,支持了假设1,与以往有关流动儿童的研究结果相同(张光珍等, 2016),说明歧视知觉是影响异地读书或异地生活学生适应性问题的重要认知风险因素。以往研究从歧视知觉视角出发,关注群体多为流动儿童、留守儿童等(范兴华等, 2012; 苏志强, 张大均, 邵景进, 2015),但是对于同为远离家乡、异地就读的少数民族高中生关注较少,目前国内只有黄琪琪等(2020)研究了歧视知觉对异地就读新疆学生文化适应的影响。但除了文化适应外(叶宝娟, 朱黎君, 方小婷, 2019),他们在内地的学业、人际关系、情绪等学校适应问题同样需要研究者给予更多的关注。内地新疆班的学生独自来到内地学习和生活,在新的学校环境中不得不经历重建社会支持网络、获得社会认同等过程,而知觉到生活与学习中的歧视会阻碍他们获取适应当地生活所需的资源,容易出现内外化问题(张岩, 杜岸政, 周炎根, 2017)。为此,探究歧视知觉对内地新疆班学生的学校适应问题具有重要意义,对保障少数民族骨干人才培养的长远目标具有促进作用。

4.2 人际疏离感的中介作用

研究结果显示,人际疏离感在歧视知觉与学校适应之间起部分中介作用,中介效应值占总效应的36.5%,验证了假设2。这一研究结果揭示了歧视知觉影响内地新疆班学生学校适应的重要内在机制——人际疏离感的重要作用。人作为社会群体生物,与他人保持联结是基本的内在需求。而歧视知觉越高,个体与他人的心理距离则越远,容易产生孤独和人际疏离感,进而出现内化和外化问题(陈英敏, 高玉洁, 邓秋月, 彭淼, 高峰强, 2021),并且歧视知觉对社会中的弱势群体和少数群体影响更大(Schmitt, Branscomnbe, Postmes, & Garcia, 2014)。Williams(2007)认为长期遭遇排斥、歧视的个体会由于应对资源的耗竭产生自卑或无助感,继而产生社交退缩和回避,更容易产生疏离感。以往研究也表明歧视知觉会导致流动儿童出现社交回避行为(蔺秀云, 方晓义, 刘杨, 兰菁, 2009),使得内地新疆班学生在进入新环境后无法快速与周围人建立起良好的人际关系,从而导致疏离感的出现。此外,青少年的疏离感往往与帮派行为、暴力行为、违纪等问题行为相联系, 使其难以适应社会生活和学校生活(邓敏, 陈旭, 张雪峰, 马瑞瑾, 2010)。内地新疆班的学生大多数时间与同学和老师相处,与外界接触较少,人际环境单一,一旦他们感受到歧视,便容易产生人际疏离感,衍生出一些心理问题,从而导致学校适应状况不良。

4.3 教师支持和同伴支持的调节作用

相关分析表明,教师支持和同伴支持与内地新疆班学生的人际疏离感均呈显著负相关关系,与以往研究结果一致(邱剑, 安芹, 2012),说明社会支持是帮助少数民族学生降低人际疏离感、改善学校适应状况的重要保护因素。另外,教师支持和同伴支持作为社会支持在歧视知觉与学校适应之间起调节作用,部分验证了假设3。图2显示,教师支持调节了歧视知觉与内地新疆班学生学校适应的直接关系,相比于低教师支持,在高教师支持下,歧视知觉对学校适应的负向预测作用较弱。结果支持了社会支持的主效应模型,即内地新疆班学生获得的社会支持越多,其学校适应状况越好,与以往研究结果一致(丁芳, 吴伟, 周鋆, 范李敏, 2014)。图3显示,同伴支持调节了人际疏离感在歧视知觉与学校适应的中介效应。相比于低同伴支持,在高同伴支持下,人际疏离感对学校适应的负向预测作用较弱。结果支持了个体—环境交互作用模型。拥有丰富的教师和同伴等社会资源的个体,可以获得更多的社会支持,有助于降低歧视知觉和人际疏离感对个体的负面影响。

但二者的调节路径并不相同,揭示了不同的调节机制,验证了假设4。在本研究中,同伴支持只调节了人际疏离感与学校适应之间的关系,而在其他路径上没有显著的调节作用,说明同伴并不能直接帮助个体提高学校适应水平,也无法有效降低个体因感知歧视后而产生的人际疏离感,但可以帮助人际疏离感高的个体更好适应学校生活。获得更多的同伴支持并没有显著降低歧视知觉对内地新疆班学生人际疏离感的正向预测作用,与以往研究结果一致(张岩等, 2017)。但也有研究发现了高社会支持会显著降低手机依赖对人际疏离感的正向预测作用(姜永志, 白晓丽, 2014)。可能原因是造成个体产生人际疏离感的因素众多,其中一部分是客观因素造成个体人际交往频率减少而产生了疏离感,例如手机依赖、网络成瘾等;另一部分则是影响青少年身心健康的风险因素,例如歧视知觉,对个体的消极影响较为严重,从而增加了对他人的不信任和戒备心理(黄琪琪, 叶婉玉, 黄义婷, 窦凯, 2020),即使获得较多的社会支持也很难轻易降低人际疏离感。因此找出能够有效降低因感知歧视后而产生的人际疏离感是未来研究的重点。另外,教师支持只调节了歧视知觉与学校适应之间的直接关系,没有调节人际疏离感的中介效应。可能原因是教师对内地新疆班学生的支持更多表现在学生的学习成绩、生活习惯及是否适应新环境等方面,因此在知觉歧视与学校适应间具有显著的调节作用。而内地新疆班的学生平日更多是与同伴建立人际关系,较少受到教师的影响,

因此教师支持对人际疏离感中介效应的调节作用并不显著。

4.4 研究启示和未来展望

本研究以北京市的内地新疆班学生为对象,首次探讨了歧视知觉与学校适应的作用,以及人际疏离感和社会支持在二者之间的关系。结果可以为全国其他设立少数民族内高班的省市提供经验,帮助异地就读学生更好地适应学校生活。一方面,应最大限度消除偏见和歧视。民族偏见与歧视的产生可能是由于个体所掌握的民族信息匮乏或错误,并且缺乏必要的群际接触,从而产生消极的刻板印象(曲映蓓, 辛自强, 2016)。因此,学校可以舉办民族团结活动,拉近当地学生与少数民族学生之间的心理距离,传播正确的民族接触观念,在校园内减少偏见与歧视。另一方面,正确发挥同伴和教师的作用。教师和同伴应及时关注少数民族学生在学校适应方面的各种问题,尤其是他们的人际交往情况, 帮助他们建立良好的朋友圈, 增加沟通次数, 以更好地适应学校生活。

另外,未来可以从以下几方面着手研究。第一,由于国内研究歧视知觉的对象大多为留守儿童和城市流动儿童,以少数民族内地高中生和预科生为对象的研究比较缺乏,还没有形成相对成熟的理论体系和研究基础,因此后续研究应多关注此类学生的认知、情绪和社会性行为,促进其心身健康发展。第二,本研究探究了情绪和社会支持系统在歧视知觉与学校适应之间的关系,然而不同的人格特质和应对方式可能在歧视知觉影响儿童青少年问题行为及疏离感的过程中起重要作用(孔繁昌, 王美茹, 孙乙元, 夏宇娟, 李晓瑶, 2021; 李丽娜等, 2020),因此未来研究可以综合考虑,构建更为完善的理论模型。第三,可以综合考察内地少数民族学生和流动儿童、留守儿童在歧视知觉、社会适应、文化适应以及学校适应等方面的差异,比较其内在机制是否不同,以此丰富相关领域的理论和实证研究。

5 结论

本研究得出以下结论:(1)歧视知觉与内地新疆班学生学校适应之间呈显著负相关;(2)人际疏离感在歧视知觉与内地新疆班学生学校适应之间起部分中介作用;(3)教师支持调节了歧视知觉与内地新疆班学生学校适应的直接关系,而同伴支持调节了人际疏离感的中介效应,具体为调节了人际疏离感与内地新疆班学生学校适应之间的关系。

参考文献

陈婷, 李兰, 胡雪涵 (2020). 内地新疆高中班办学二十年: 历程、特点及展望. 当代教育与文化, 12(4), 99-105+110.

陈英敏, 高玉洁, 邓秋月, 彭淼, 高峰强 (2021). 初中生羞怯与手机依赖的关系: 一个有调节的中介模型. 心理发展与教育, 37(1), 46-53.

陈子循, 王晖, 冯映雪, 刘霞 (2020). 同伴侵害对留守青少年主观幸福感的影响: 自尊和社会支持的作用. 心理发展与教育, 36(5), 605-614.

邓敏, 陈旭, 张雪峰, 马瑞瑾 (2010). 留守初中生疏离感在应对方式与社会适应关系中的中介效应. 中国学校卫生, 31(10), 1185-1187.

丁芳, 吴伟, 周鋆, 范李敏 (2014). 初中流动儿童的内隐群体偏爱、社会支持及其对学校适应的影响. 心理学探新, 34(3), 249-254.

范兴华, 陈锋菊 (2012). 流动儿童歧视知觉与抑郁: 应对方式与社会支持的调节. 中国临床心理学杂志, 20(4), 539-542.

范兴华, 方晓义, 刘勤学, 刘杨 (2009). 流动儿童、留守儿童与一般儿童社会适应比较. 北京师范大学学报(社会科学版), 46(5), 33-40.

范兴华, 方晓义, 刘杨, 蔺秀云, 袁晓娇 (2012). 流动儿童歧视知觉与社会文化适应: 社会支持和社会认同的作用. 心理学报, 44(5), 647-663.

傅王倩, 张磊, 王达 (2016). 初中留守儿童歧视知觉及其与问题行为的关系: 社会支持的中介作用. 中国特殊教育, 23(1), 42-47.

姜永志, 白晓丽 (2014). 大学生手机互联网依赖对疏离感的影响: 社会支持系统的作用. 心理发展与教育, 30(5), 540-549.

侯静 (2013). 高中生学校适应量表的编制. 中国临床心理学杂志, 21(3), 385-388+367.

黄琪琪, 叶婉玉, 黄义婷, 窦凯 (2020). 歧视知觉对异地就读新疆生文化适应的影响: 有调节的中介模型. 心理技术与应用, 8(9), 542-551.

姜乾金 (2009). 领悟社会支持量表. 中国心理卫生杂志(增刊), 131-133.

雷鹏, 瞿斌, 陈旭, 彭丽娟, 邹荣 (2013). 流动儿童疏离感的特点及其与应对方式、学校态度的关系. 心理与行为研究, 11(3), 352-358.

李丽娜, 于晓宇, 那宇亭, 齐音, 郭巍, 张郢, … 李薇 (2020). 人格在留守儿童个体歧视知觉与攻击行为间的中介作用. 中国健康心理学杂志, 28(12), 1806-1809.

廖传景, 刘鹏志, 张进辅 (2013). 内地新疆班高中生生活事件与焦虑、抑郁:学校适应的作用——以浙江省温州中学新疆部为例. 西南师范大学学报(自然科学版), 38(6), 156-162.

蔺秀云, 方晓义, 刘杨, 兰菁 (2009). 流动儿童歧视知觉与心理健康水平的关系及其心理机制. 心理学报, 41(10), 967-979.

刘霞, 申继亮 (2010). 流动儿童的歧视知觉及与自尊的关系. 心理科学, 33(3), 695-697.

刘霞, 赵景欣, 申继亮 (2013). 歧视知觉对城市流动儿童幸福感的影响: 中介机制及归属需要的调节作用. 心理学报, 45(5), 568-584.

孔繁昌, 王美茹, 孙乙元, 夏宇娟, 李晓瑶 (2021). 父母手机冷落行为与青少年疏离感的关系: 一个有调节的中介模型. 心理与行为研究, 19(4), 486-492.

毛力提·满苏尔 (2018). 40年: 民族教育变化翻天覆地. 中国民族教育, (11), 18-21.

邱剑, 安芹 (2012). 初中流动儿童疏离感与亲社会行为的关系: 社会支持的中介作用. 中国特殊教育, 19(1), 64 -68.

曲映蓓, 辛自强 (2016). 中小学生民族偏见与歧视的成因及干预策略: 群际接触的视角. 心理技术与应用, 4 (2), 116-124.

苏志强, 张大均, 邵景进 (2015). 社会经济地位与留守儿童社会适应的关系:歧视知觉的中介作用. 心理发展与教育, 31(2), 212-219.

王玉花, 孙兵 (2018). 留守初中生心理弹性在歧视知觉和社会疏离感间的中介作用. 中国学校卫生, 39(2), 292-295.

吴瑞林, 李茹, 赫晓涵 (2020). 内高班承办校与学生适应和学业水平的关系——基于多层线性模型的分析. 民族教育研究, 31(5), 95-104.

武金峰, 欧阳志 (2015). 内地新疆高中班办学模式和问题及对策研究. 双语教育研究, 2(1), 6-14+2.

熊红星, 刘凯文, 张璟 (2020). 师生关系对留守儿童学校适应的影响: 心理健康和学习投入的链式中介作用. 心理技术与应用, 8(1), 1-8.

杨东, 张进辅, 黄希庭 (2002). 青少年学生疏离感的理论构建及量表编制. 心理学报, 34(4), 407-413.

叶宝娟, 杨强, 董圣鸿 (2017). 文化疏离感对汉区高校少数民族大学生幸福感的影响: 应对方式的中介作用和文化智力的调节作用. 心理科学, 40(1), 76-82.

叶宝娟, 朱黎君, 方小婷 (2019). 心理资本对少数民族预科生主流文化适应的影响: 有调节的中介模型. 中国临床心理学杂志, 27(3), 595-598.

张东辉, 陈立鹏 (2012). 北京市新疆、西藏内地高中班办学与管理现状分析: 成效、问题与对策. 民族教育研究, 23(6), 28-33.

张光珍, 姜宁, 梁宗保, 邓慧华 (2016). 流動儿童的歧视知觉与学校适应: 一项追踪研究. 心理发展与教育, 32(5), 587-594.

张光珍, 王娟娟, 梁宗保, 邓慧华 (2017). 初中生心理弹性与学校适应的关系. 心理发展与教育, 33(1), 11-20.

张静, 张俊豪 (2018). 内地维吾尔族预科生双文化认同整合的影响因素: 应对方式和社会支持的中介作用. 内蒙古师范大学学报(教育科学版), 31(7), 35-41.

张景焕, 付萌萌, 辛于雯, 陈佩佩, 沙莎 (2020). 小学高年级学生创造力的发展: 性别差异及学校支持的作用. 心理学报, 52(9), 1057-1070.

张林, 张园 (2015). 关于弱势群体社会疏离问题的研究述评. 长春理工大学学报(社会科学版), 28(6), 45-50.

张岩, 杜岸政, 谭顶良, 雷婷婷, 周炎根 (2017). 歧视知觉与流动儿童社会疏离感的关系: 一个有调节的中介模型. 心理发展与教育, 33(6), 719-726.

张岩, 杜岸政, 周炎根 (2017). 流动儿童歧视知觉和城市适应的关系: 社会支持和认同整合的多重中介效应. 中国特殊教育, 24(8), 55-60.

赵金霞, 赵景欣, 王美芳 (2018). 留守妇女与儿童焦虑的代际传递: 有调节的中介效应. 心理发展与教育, 34(6), 724-731.

Chen, X., Wang, L., & Cao, R. (2011). Shyness-Sensitivity and unsociability in rural Chinese children: Relations with social, school, andpsychological adjustment. Child Development, 82(5), 1531-1543.

Colvin, M. F., Cullen, T., & Thomas, V. V. (2002). Coercion, social support, and crime: An emerging theoretical consensus. Criminology, 40(1), 19-42.

Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2009). Contributions of three social theories to understanding bullying perpetration and victimization among school-aged youth. In M. J. Harris (Eds. ), Bullying, rejection, and peer victimization: A social cognitive neuroscience perspective(pp. 151-170). New York: Springer.

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley, CA: University of California Press.

Lee, C. Y. S., & Goldstein, S. E. (2016). Loneliness,stress,and social support in young adulthood: Does the source of support matter? Journal of Youth and Adolescence, 45(3), 568-580.

Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543-562.

Park, G. H., & Lee, J. M. (2018). The effects of over-parenting behavior and peer-alienation on adolescents school adjustment: The mediating of smartphone dependency and focus on multi-group analysis between boys and girls. Family and Environment Research, 56(2), 145-156.

Pascoe, E. A., & Smart Richman, L. (2009). Perceived discrimination and health: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 135(4), 531-554.

Schmitt, M. T., Branscombe, N. R., Postmes, T., & Garcia, A. (2014). The consequences of perceived discrimination for psychological well-being: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 140(4), 921-948.

Way, N., Reddy, R., & Rhodes, J. (2007). Students perceptions of school climate during the middle school years: Associations with trajectories of psychological and behavioral adjustment. American Journal of Community Psychology, 40(3-4), 194-213.

Wen, M., & Lin, D. (2012). Child development in rural China: Children left behind by their migrant parents and children of nonmigrant families. Child Development, 83(1), 120-136.

Williams, K. D. (2007). Ostracism. Annual Review of Psychology, 58(2), 425-452.

Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988).The multi-dimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41.

Abstract

In order to explore the relationship between perceived discrimination and school adjustment among Xinjiang classes students in the hinterland, 405 students were investigated by questionnaire method, using Individual Perceived Discrimination Questionnaire, Adolescent Students Sense of Alienation Scale, Perceived Social Support Scale and Questionnaire of School Adjustment for High School Students. The results showed that:

(1) The overall level of perceived discrimination of Xinjiang classes students was low, and the school adjustment level was good, and there was a significant negative correlation between perceived discrimination and school adjustment;

(2) Interpersonal alienation partially mediated the relationship between perceived discrimination and school adjustment; (3) Teacher support moderated the direct relationship between perceived discrimination and school adjustment, and peer support moderated the latter half of the mediating effect of interpersonal alienation. The research could help to reveal the effect path of individual factors and environmental factors on the school adjustment among Xinjiang classes students in the hinterland, and ensure the effectiveness of the education and training of ethnic minority talents.

Key words: perceived discrimination; school adjustment; interpersonal alienation; social support