尽善尽美与书如其人

——略论古代书法审美的儒家趣味

2022-02-26刘跃兵

文_刘跃兵

河北农业大学艺术学院

内容提要:儒家思想对书法艺术的影响主要体现在以“尽善尽美”为标准的伦理批评上,比如唐太宗就以此标准高度评价王羲之书法。后人进一步将书法的审美价值与书家的人品、心性联系在一起。清代书论家刘熙载提炼出“书如其人”的美学命题,精辟概括了儒家的书法美学观。颜真卿书法是对儒家艺术趣味的完美诠释。与道家的艺术学趣味不同,儒家的书法趣味是一种伦理学的趣味。

有人认为,中国传统文化是一种伦理型或道德型的文化。这是因为,在中国古代的思想文化中,儒家思想一直占据主流意识形态的地位,在国家、社会与个人等不同的层面都产生了深远的影响。儒家非常重视人的道德修养和礼仪文化,更准确地说,儒家美学倡导一种“礼乐相济”的文化,礼乐精神影响到中国传统艺术的方方面面。《诗大序》所倡导的“厚人伦、美教化、移风俗”的诗教传统延续了几千年,可见儒家非常重视艺术的教化作用。儒家不但重视音乐、诗歌,而且对书法也是非常看重的。君子“六艺”中就包含了书法艺术,书法更是历朝历代科举考试中统治者选拔人才的重要参照。中国古代书法从殷商甲骨文开始便与朝廷礼制紧密相连,如古代建筑中的各种匾额和对联构成建筑美必不可少的有机组成部分。除了与政治的联系,书法更是古代文人士大夫精神文化生活的重要内容,是他们表情达意、陶冶情操、娱乐审美、求善载道的重要手段。

图1 唐 颜真卿 祭侄文稿

儒家学派创始人孔子非常重视艺术的社会功能,尤其强调教化功能。他对艺术进行了严格的规定,将“美善统一”作为衡量艺术作品的标准。《论语·八佾》记载:“子谓《韶》:‘尽美矣,又尽善也。’谓《武》:‘尽美矣,未尽善也。’”孔子的艺术理论和批评是从音乐出发的。曾经使孔子体验到巨大的审美愉悦以至“三月不知肉味”的《韶》乐,之所以是好的艺术作品,就是因为它在内容和形式两个方面都好。由于它是帝舜所作,其内容符合道德要求,其形式优美动听。相反,《武》乐却不是好的艺术作品,因为它的内容是歌颂武王伐纣的。尽管它具有美的形式,但是完全不符合孔子的政治道德观念。孔子还说:“放郑声,远佞人。郑声淫,佞人殆。”孔子认为,郑国的音乐淫靡,其内容不符合道德要求,所以必须加以摒弃。音乐的审美标准可扩展到所有艺术。从孔子开始,“尽善尽美”就成了儒家高雅艺术的评价标准。它被唐太宗完全接受下来,并运用到他的书法鉴赏和批评中。唐太宗非常推崇王羲之的书法,尤其是《兰亭集序》。唐太宗在《王羲之传论》中先后批评了伯英、师宜、钟繇、王献之、子云,认为他们“誉过其实”,而“详察古今,研精篆、素,尽善尽美,其惟王逸少乎”。唐太宗高度评价王羲之所使用的术语就是孔子说的“尽善尽美”。唐太宗甚至把《兰亭集序》的真迹作为陪葬品带入自己的墓中,留给后世的只是它的摹本。“玩之不觉为倦,览之莫识其端”,这既说明王羲之书法给唐太宗带来了极大的审美愉悦,也说明王羲之书法确实达到了深不可测的境界。

中国传统美学和艺术有一个传统,那就是非常重视“心”在艺术活动中的决定性作用。从古老的“诗言志”命题开始,人们就非常重视艺术与人的内心世界的关联,对于书法艺术来说尤其如此。西汉扬雄在《法言·问神》中提出了“书为心画”说:“言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。声画者,君子小人之所以动情乎?”扬雄认为,人们可以通过书法判断书者是君子还是小人,其原因就是人们能够以“书”观“心”。清代书论家刘熙载在《艺概·书概》中把扬雄的“书为心画”说往前推进了一步,发展为“书为心学”的论断,把书法艺术和书家的精神情感以及品性、志趣直接联系起来,他说:“扬子以书为心画,故书也者,心学也。心不若人而欲书之过人,其勤而无所也宜矣。”刘熙载创造性地将“心画”改为“心学”,把书法表现情感的本性上升到哲学的高度来加以认识。“心学”本来是指陆九渊、王阳明等人的哲学理论,他们把“心”看作是宇宙万物的本原。刘熙载借用“心学”的概念,就是要强调书家的内心修养在书法创作中的决定性作用。如果内心修养不如别人,还想在书法上超过别人,那是即使再勤学苦练也绝不可能的事情。由此可见“心”对书艺的重要性。

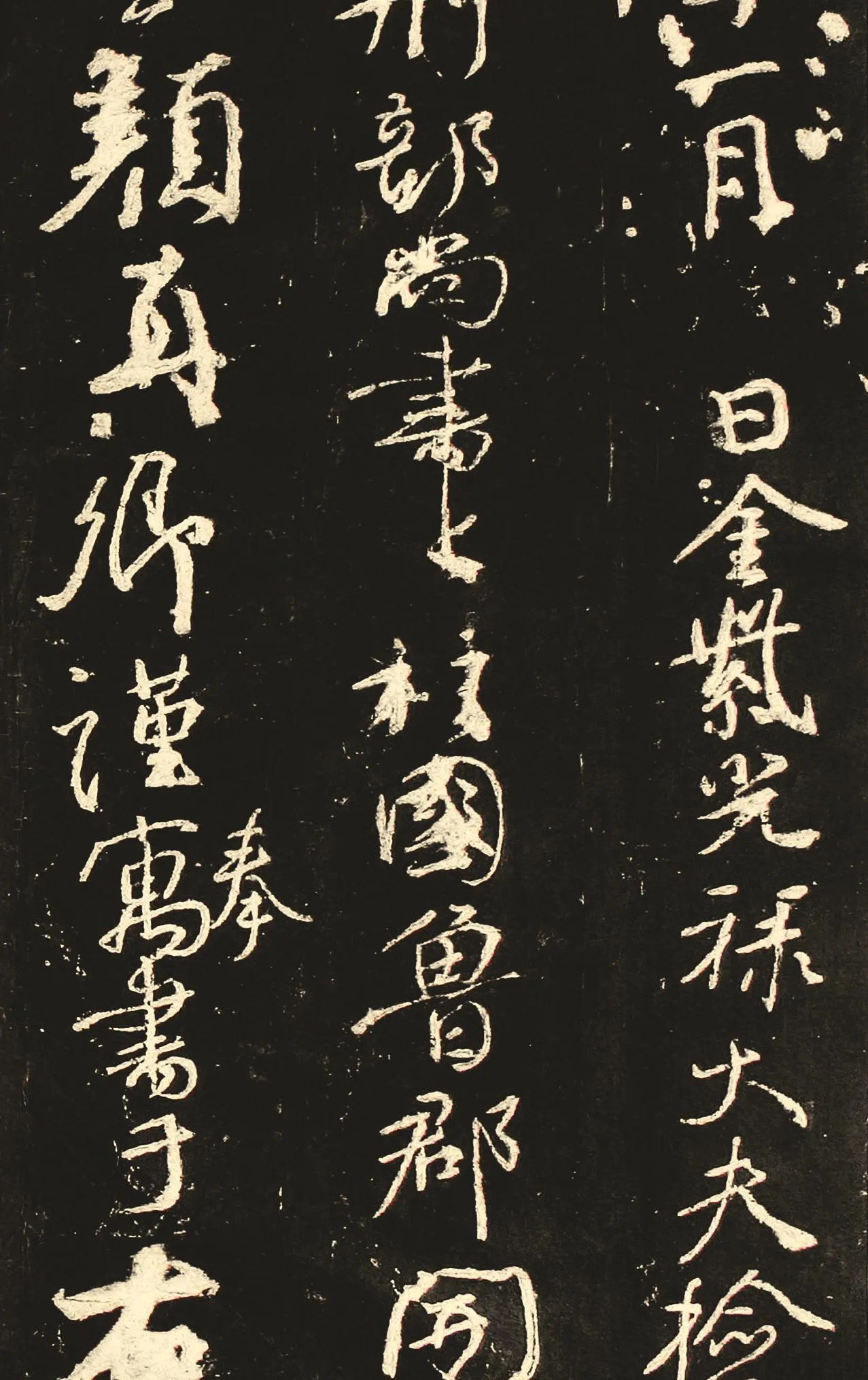

图2 唐 颜真卿 争座位帖(拓本;局部)

《艺概·书概》说:“右军《乐毅论》《画像赞》《黄庭经》《太师箴》《兰亭序》《告誓文》,孙过庭《书谱》论之,推极情意神思之微。在右军为因物,在过庭亦为知本也已。”与唐太宗一样,刘熙载也非常推崇王羲之的书法艺术,他对王羲之的楷书以及行书作品都做了很高的评价。《艺概·书概》还说:“右军《兰亭序》言‘因寄所托’‘取诸怀抱’,似亦隐寓书旨。”刘熙载认为王羲之书法是抒情表意的典范,《兰亭序》不仅文意“因寄所托”“取诸怀抱”,充满着深刻的人生感、历史感和宇宙感,而且书法也“力屈万夫,韵高千古”,具有极强的抒情性,两者完美结合,成为中国书法无法超越的一座高峰。

既然书法艺术是书家主观心灵的反映,那么书法艺术的风格和书家的人格也就密切相关。正是在这个意义上,刘熙载提出了“书如其人”的美学命题,他说:“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”刘熙载认为书法艺术的风格“必本于心性”。在创作过程中,书家在作品的每个方面都反映了他的“学”“才”“志”“识”等方面的主观因素。因此,不同个性的人,其书风也必然各有差异。《艺概·书概》说:“贤哲之书温醇,骏雄之书沈毅,畸士之书历落,才子之书秀颖。”“贤哲”“骏雄”“畸士”“才子”这几种人的个性完全不同,所以他们的书法风格就有“温醇”“沈毅”“历落”“秀颖”的差别。根据“书如其人”的观点,刘熙载要求书家不仅要书内求书,而且要书外求书,注重个人品性、情操和学识的修养。他指出:“笔性墨情,皆以其人之性情为本。是则理性情者,书之首务也。”由于书品出于人品,书学即心学,书法是一门表意性很强的表现性艺术,因此,书家的首要任务不是创作,而是“理性情”,即提高品性、情操和学识等方面的修养。具体来说,书家“理性情”就是要养成廉洁、独立、宽容、敦厚等儒家伦理美德。如《艺概·书概》云:“善书者不出‘廉’‘立’‘宽’‘敦’四字。然则欲从事于书,莫如先师夷、惠,不然则顽懦鄙薄之书,且将接迹于世也。”刘熙载强调书家“理性情”的目的就是摒除书法作品普遍存在的薄、俗之气。《艺概·书概》云:“诗文书画之病凡二:曰薄,曰俗。去薄在培养本根,去俗在打磨习气。”在刘熙载看来,书法的薄、俗二气都是由于人的道德修养不足而导致的毛病。他说:“书之病如‘薄’‘俗’之类,皆人之病所形也。”书家完成了“理性情”之首务,创作的作品就会具有“高韵深情,坚质浩气”的特征。

刘熙载“理性情”的说法源自儒家“修身为本”的伦理观念。在儒家文化中,道德修养被视为人们立身处世的头等大事,正如《礼记·大学》云:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”孔子明确区分君子和小人,并把君子视为理想人格的标准,而君子的人格力量主要来自内心,是人内心完满和自我修养完善后所焕发出的光辉,所以儒家始终把做人放在第一位。在《大学》“八目”中,“修齐治平”以修身为根本,“格致诚正”是修身的方式与手段。然而,身心修养又是一个漫长的过程,其最高目标是“止于至善”,“至善”乃是“三纲领”之首。儒家将书法纳入“六艺”修身教育的科目体系,强调“书以载道”。在儒家看来,书法的形式与内容是统一的,前者为书,后者为道,书以载道,而不能背道。由此,儒家赋予书法以修身教化的重任,从而形成了悠远深厚的书教传统。

晚唐书家柳公权继承了儒家修身为本的思想传统,他的“心正则笔正”说以新的命题将人格、伦理与书法紧密地联系起来。对于书法与人心的联系,明代项穆在《书法雅言·心相》中阐释得更为充分:“人品既殊,性情各异;笔势所运,邪正自形。书之心,主张布算,想像化裁,意在笔端,未形之相也。书之相,旋折进退,威仪神彩,笔随意发,既形之心也。试以人品喻之:宰辅则贵有爱君容贤之心,正直忠厚之相;将帅则贵有尽忠立节之心,智勇万全之相;谏议则贵有正道格君之心,謇谔不阿之相;隐士则贵有乐善无闷之心,遗世仙举之相。由此例推,儒行也,才子也,佳人也,僧道也,莫不有本来之心,合宜之相者。所谓有诸中,必形诸外,观其相,可识其心。柳公权曰:‘心正则笔正。’余今曰:‘人正则书正。’心为人之帅,心正则人正矣。笔为书之充,笔正则书正矣。人由心正,书由笔正,即《诗》云‘思无邪’、《礼》云‘无不敬’。书法大旨,一语括之矣。”项穆在此处提出了“人正则书正”的论断,把书法与道德人格联系起来,从主体的角度说明书法之美的根源,认为书法和人品、性情有紧密的内在联系,它会表现出人的精神意气,因此书法美能反映和折射人格美。

清代书论家朱和羹在《临池心解》中指出:“学书不过一技耳,然立品是第一关头。品高者,一点一画,自有清刚雅正之气;品下者,虽激昂顿挫,俨然可观,而纵横刚暴,未免流露楮外。故以道德、事功、文章、风节著者,代不乏人,论世者,慕其人,益重其书,书人遂并不朽于千古。”朱和羹认为,书法虽然是建立在技术之上的,但由于书法又是书家主体人格的外化,因此它有品格高下之分。这种区分是与书家的道德、事功等内在品格紧密相关的。因此,书法艺术必须把人品放在首位,把人格修养作为立艺之本,只有树立起光明正大的人格,才能担当起以艺弘道的重任。书法艺术的表现性很强,它以表现人的情志、怀抱、才性、寄托为主旨。君子风范是书家的理想人格,书法应以仁义道德为核心价值观念,以文质彬彬、美善统一为最高目标,这就是强调书品与人品统一的美学传统。在儒家的美学传统中,书法品评就是对书家品性的伦理甄别和道德评判。

在书法的篆、隶、楷、行、草五种书体中,楷书与儒家文化联系最为密切。有学者指出:“楷书自汉代以后,成为主流,而且楷书不但因为作为昭告铭文牌匾等公共事务的主要载体而与儒学礼制相关联,更因为作为士大夫的道德修养的一个重要方面而与儒学的内涵有了重要的会通。从而,楷书堂堂正正的间架结构与行笔的规矩风神恰与儒学的精神和儒者的风范有了一个对照与应合。”正由于楷书最能代表儒学的精神风范,因此,谈到儒家书品、人品统一的艺术趣味,颜真卿便是不得不提及的书法大家。在儒家的书法美学看来,书品高贵在人品高,而高洁的人品正是贯注儒家理想的君子、圣贤的形象。毫无疑问,唐代的颜真卿是最符合儒家艺术趣味标准的书法家,颜体也是儒家书法文化的杰出典范。颜真卿的书法“在结体上采取篆书的平整和正面视人,又采取隶书中宫紧密、四肢开展的结构;笔法上吸取篆书中锋藏锋的圆转笔法,很少用侧锋偏锋;布白上采用篆书茂密充实的布局;字形上则受《瘗鹤铭》的影响。而外拓法,横轻竖重,蚕头燕尾使笔画富有变化,富有浮雕感,造成雄强遒劲的气势”。因此,美术史家一致认为,颜书代表着盛唐气象和帝国风范,深契儒家雍容伟壮的正大气象。

此外,颜真卿的行书也取得了很高的成就。《祭侄文稿》(图1)沉痛悼念在安史之乱中殉国的兄长颜杲卿和侄子季明,倾注了颜真卿的满腔悲愤之情,圆转遒劲的篆籀笔法、开张自然的结体、渴涩生动的墨法体现了极高的艺术水准。其书笔势波澜起伏,被元代书家鲜于枢誉为“天下第二行书”。《争座位帖》(图2)斥责在“兴道之会”上郭英乂专横跋扈、破坏朝廷纲纪的行为,充分体现了颜真卿维护朝纲、正直刚烈的气概,顿挫、郁屈、激昂、慷慨、忠义之气洋溢于字里行间,也被赞为行书中的瑰宝。这两件书法杰作,便是儒家美学所推崇的“尽善尽美”的艺术典范。颜真卿为人正直忠烈,人品为人所敬仰,所以他的作品流传至今。而像蔡京、秦桧、严嵩等大奸臣,人品恶劣,虽然书法亦甚精妙,却遭到后人的唾弃,以至于湮没不闻了。在古人看来,只要一个人在政治立场上大节有亏、道德修养上十恶不赦,那么,他的书法再好也是毫无价值的。

儒家以修身为本的思想强调君子人格的建构和审美精神的涵养。由于书法是一门反映人心、人性的高雅脱俗的精神性艺术,书法本身乃是君子之艺,从书法中可以看到书法家的道德情操、君子之风和人格之美。因此,书品必然成为人品的反映,而人品也在一定程度上决定了书法作品的高下优劣,书家人格之美也构成了书法美的重要组成部分。儒家非常强调“书”与“人”的关系,学书者首先必须完善品德修养,提升道德境界,在这个基础上勤学苦练,熟练掌握书法的各种技法,再提高文化修养,不断探索创新,只有这样,才有可能创造出具有上乘艺术水准的书法作品。因此,修养心性构成了书法创作的一个必要条件。据说,宋代诗人陆游晚年在给儿子陆遹的诗中阐述了一个艺术创作的秘诀:“汝果欲学诗,工夫在诗外。”这诗外的“工夫”应该包括提高道德修养。同理,对于学书之人来说,“工夫”也在书外。作书先做人,只有养成高尚脱俗的人格,才能在作品中体现出与之相应的精神气象与境界,书法的精粹在于人格力量的笔墨呈现。

在儒家“修身为本”“书以载道”等观念的影响之下,“尽善尽美”成为包括书法在内的优秀艺术作品价值的重要衡量标准。到了后来,“书如其人”成为古代书法趣味的美学表达。儒家将书品归结为人品,认为书法之美是人格美的外在体现,突出强调艺术作品的他律性。儒家的书法美学既可以看作是对书法的道德束缚,又可以看作是对书法的高位要求。不论是褒是贬,儒家美学视野下的书法都绝对不是“为艺术而艺术”的艺术,它是为人生、为社会的艺术。从这个意义上说,与道家的艺术学趣味明显不同,儒家的书法趣味是一种伦理学的趣味。