问题引领回归课本的变式教学

——“椭圆的定义和标准方程”的高三复习教学及思考

2022-01-14张晓飞

花 奎, 张晓飞

(南京师范大学第二附属高级中学,江苏 仪征 211900)

当前高三数学复习课存在严重影响复习效果的几种高耗低效现象:1)脱离课本,一味依赖教辅材料,课本的复习之源严重缺失;2)扭曲变式训练,大搞题海战术忽视思维,就题论题不求创新;3)缺少问题引领,课堂以教师讲为主,学生探究学习的体验少,忽视学生学习能力和素养提升.新高考背景下数学试题的选材、试题的结构、设问方式等,都发生了非常大的变化.《中国高考评价体系》明确提出将核心价值、学科素养、关键能力、必备知识作为“四层”考查内容.这就提醒我们:数学学科命题将立足于全面考查学生的数学学科素养[1].为了提高高三复习课的实效性,我们进行了“课本为源、问题引领、变式教学”的教学实践,通过“问题引领回归课本”和“自然变式微型探究”引导学生积极参与,深度思考,提升了学生发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力,学业质量提升的效果明显.本文以“椭圆的定义和标准方程”复习教学为例,谈谈实践与思考.

1 复习教学目标与设计

高考命题的依据什么?课本必定是重要的根据之一,绝对不可能是某家出版社的教辅材料.纵观历年高考,多数试题都可以在课本中找到原型.当然“回归课本”仅仅靠背背定理推论、记记结论公式是不够的,也是无趣的.为了让学生想看课本,会看课本,应以“问题”为载体,通过问题来引导学生自主复习课本,学生在解决问题的过程中发现需要熟悉课本,研究课本;通过问题对课本资源进行自然变式,让学生在交流合作自主探究中得到提升.

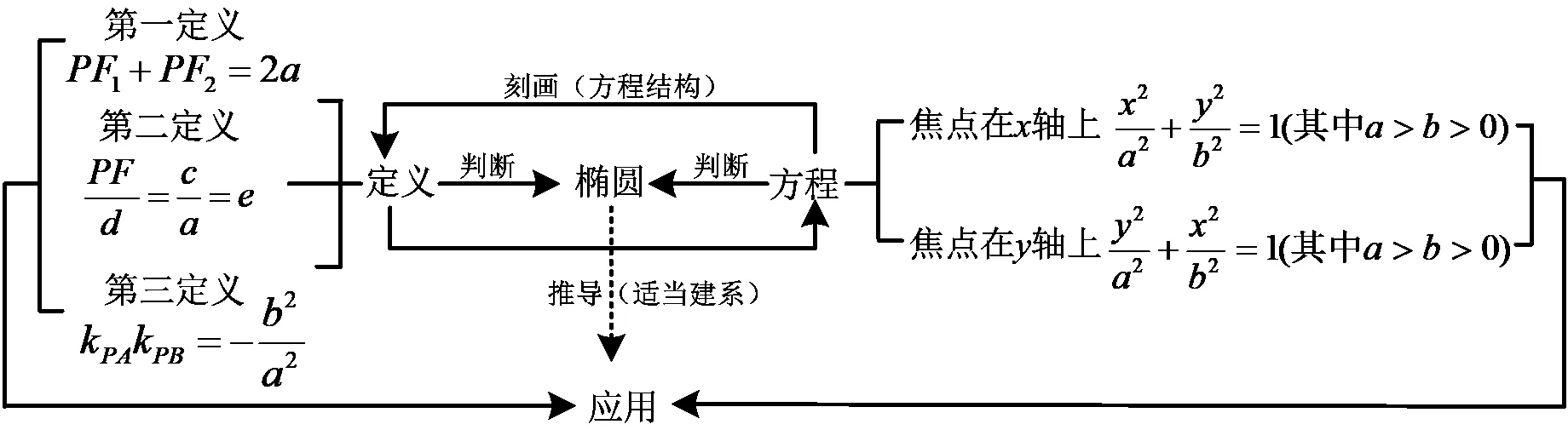

基于课本和学生的已有经验,笔者重新组织课本中与椭圆定义及标准方程相关的诸多素材资源,设计“椭圆定义和标准方程”的复习教学,并拟定了以下教学目标:1)理解掌握椭圆的几种定义及相互联系,会应用定义解题;2)理解掌握椭圆的标准方程,会求椭圆的标准方程;3)在变式探究中,让学生体悟其中的知识、方法、思想,构建知识网络,培养学生的数学核心素养.复习教学的流程如图1所示:

图1

2 教学过程

2.1 问题驱动,回归课本

课前发放预习案,预习案中要求学生自主复习课本,并设计如下预习问题(下称预问):

预问1椭圆是怎样定义的?你会画椭圆吗?

预问2椭圆的标准方程是什么?有何注意点?椭圆的标准方程是怎样得到的?你有与课本中不同的推导方法吗?

预问3通过自主复习课本知识,你能完成下列问题吗?

1)下列3个命题中,真命题有______(填序号).

①平面内与两个定点F1,F2的距离之和等于常数的点的轨迹是椭圆;

②动点P到两定点A(0,-2),B(0,2)的距离之和为4,则点P的轨迹是椭圆;

③方程mx2+ny2=1(其中m>0,n>0,m≠n)表示的曲线是椭圆.

(苏教版《数学(选修2-1)》第33页第4题改编)

(苏教版《数学(选修2-1)》第33页第2题第4)小题改编)

预问4通过以上问题的解决,能谈谈你的体验和体会吗?并举例说明.

设计意图上述设计中,预问1和预问2可以有效防止学生看课本走马观花,忽视结论的产生和发展过程.课本中定理结论的证明是历代数学大师殚精竭虑的结果,往往比例题要经典得多,体现了更优秀的数学思想.预问3的设计有利于对学生自主复习课本的检验,通过教师课前批阅统计,使得课堂上师生对话交流更有针对性.预问4的设计具有开放性,有利于培养学生的数学总结概括能力和数学语言表达能力,更有利于完善学生的知识网络系统.另外,上述4个预问的设计为课堂上的变式教学做好了铺垫,起到“先行组织者”的作用.

2.2 课本为源,变式探究

教学探究片段1变情境,重温定义与方程.

问题1我们学习了椭圆的定义及其标准方程,请同学们观察下列有关画椭圆的操作,你知道依据是什么吗?

操作探究1用一根长度大于F1F2的细绳,将其两个端点固定在点F1,F2,用铅笔尖把绳子拉紧,使笔尖在图板上慢慢移动,就可以画出一个椭圆.

(苏教版《数学(选修2-1)》第28页例1)

操作探究2[2]“达·芬奇椭圆仪”制作的方法如下:用两根木条钉成十字架,木条中间挖一道槽.在另一活动木条PBA的P处钻一小孔,可以容纳笔尖,A,B是两个螺钉,可以放松移动以配合AP=a,BP=b的长度.当A,B各在一条槽内移动时,P处笔尖就画出一个椭圆(可以尝试用软件来模拟这一过程).

(苏教版《数学(选修2-1)》第64页第11题)

设计意图上述基于课本的两个实际操作情境的变式设计中,操作1意在复习椭圆的定义,让学生了解可以通过定义判定椭圆,操作比较简单;操作2的设计意在复习椭圆的标准方程,不仅让学生了解可以通过方程判定椭圆,还可以进一步熟悉解析法,揭示解析几何的本质.同时,这两个画椭圆的操作实验,既有着生活背景,也有着数学史背景,符合新高考的价值取向,不仅激发了学生的学习兴趣,重新温习和理解了椭圆的定义和标准方程,还渗透了数学史知识,让学生感悟数学知识的应用价值和文化的真正价值,提升学生的数学文化品位.

教学探究片段2变算法,落实运算素养.

问题2建立椭圆方程是如何建系的?你能用不同的方法推导椭圆的标准方程吗?说说你的推导方法.

通过师生共同探究,得出以下两种解法.

解法1以点F1,F2所在的直线为x轴、线段F1F2的垂直平分线为y轴建立直角坐标系.设P(x,y)为椭圆上任意一点,由椭圆定义可列出相应的方程

移项后两边平方,得

即

两边再平方,得

a4-2a2cx+c2x2=a2x2-2a2cx+a2c2+a2y2,

整理得

(a2-c2)x2+a2y2=a2(a2-c2).

设b2=a2-c2,得

b2x2+a2y2=a2b2,

即

解法2设点P(x,y),则PF1=a+m,PF2=a-m,即

从而

a2+2am+m2=(x+c)2+y2,

a2-2am+m2=(x-c)2+y2,

联立以上两个方程,得

即

化简整理得 (a2-c2)x2+a2y2=a2(a2-c2),

以下略.

在解法2中还可以引导学生由等式“PF1+PF2=2a”联想“a是PF1和PF2的等差中项”,从而可设公差为m,即

PF1=a+m,PF2=a-m,

让学生理解知识的普遍联系性.

设计意图教师引导学生对“椭圆的标准方程的推导”进行了一题多解,比较分析后得出采用“移项两边平方法”要比“直接两边平方法”更易计算的结论,进一步引导学生避免繁重的计算,采用数学史上数学家洛必达的对称设法,找出等式关系,列出方程.通过比较让学生了解多种解法,让学生理解运算对象和运算法则及运算的方向,掌握合理简洁的运算思路和运算方法;同时,又通过“建立椭圆方程是如何建系的?”这一问题引导学生进行理性分析:若椭圆关于x轴对称,则方程中y的一次项系数为0;若椭圆关于y轴对称,方程中x的一次项系数为0,这将使得到的方程最简单,突显数学简洁之美.问题2的设计有利于学生体验数学之美和数学运算素养的提升.

教学探究片段3变结构,揭示3种定义的联系.

问题3观察课本中椭圆标准方程的推导方法中的每一个等式,从“形”的角度去思考,会有什么发现呢?

(让学生合作讨论并画图表示.)

通过学生的合作探究,得出以下3种变形和相应结论.

PF1+PF2=2a,

这实际上就是椭圆的第一定义(椭圆的定义).

即

亦即

变形3等式b2x2+a2y2=a2b2可化为

即

亦即

这实际上就是椭圆的第三定义(椭圆中的二级结论).

设计意图教师引导学生通过对椭圆的标准方程推导过程中等式的结构进行了适当改变,让学生不仅复习了椭圆的3种定义,还发现了这3种定义之间的本质联系,和谐统一,领略了数学的和谐之美,体现了数形结合思想,培养了学生直观想象的核心素养,同时使学生内部知识结构更加系统.

教学探究片段4变主体,促进深度学习.

问题4你能围绕定义和标准方程从课本上寻找(或编制)典型的例、习题吗?

(苏教版《数学(选修2-1)》第33页习题2.2第4题改编)

(苏教版《数学(选修2-1)》第33页习题2.2第6题)

图2

设计意图让学生自己编题有困难,让学生按照教师指定的方向到课本中找题是可以实现的.这样做不仅可以达到运用定义和方程的目的,更能让学生在找题(或编题)过程中理解每道题考什么?怎么考?让学生成为变式教学的主体,激发了学生的兴趣,调动了学生的积极性,促进了学生的深度参与.

2.3 总结提炼,构建知识结构图

问题5通过本节课的复习,你掌握了哪些知识?哪些思想方法?你能尝试画一画知识结构图吗?

在教师的引导下,学生合作讨论,共同完善如下的知识结构图:

设计意图总结提炼是课堂教学中的重要一环,常常被教师忽视.在总结提炼时,可以通过对知识的脉络进行梳理、加工、构造,画出知识结构图,也可以将知识的产生过程、数学问题的探究过程等画出流程图,充分让数学知识和思维可视化[3].这样不仅可以促进学生认知结构的形成和数学思想方法的掌握,同时可以促进学生良好思维习惯和认知方式的形成.

3 教学反思

3.1 回归课本是高三复习的正道

“课本”是上课之“根本”.高三复习备考,应密切结合课本,紧扣考试说明,回避“重教辅,轻课本”的做法[4].案例中课前通过问题引领学生自主预复习课本,重温了椭圆的定义和方程;通过课堂教学中对课本中两个经典操作的解释,回溯了定义和方程,理解用定义和方程判定椭圆;通过对课本中标准方程推导的一题多解及结构重构,拓展了二级结论(椭圆的第三定义),揭示数学知识的联系,让学生体验了数学和谐之美,提升了数学运算和数学推理等核心素养;从课本上寻找(或编制)典型例、习题,理解了考什么,怎么考,促进了学生的深度参与.整节课在选材上源于课本,又不拘泥于课本,改变了知识罗列、范例讲解、巩固练习的传统的高三复习课模式,跳出了题海战术,回归数学本质[5].

3.2 问题引领复习探究的方向

教学过程是一种提出问题、解决问题的持续不断的过程.问题是数学的心脏,让思维从问题开始,思维活动又形成新的问题,这种递进式的问题引领着学生思考,也为学生搭起了支架,指明了探究的方向.当然问题要针对学生思维的最近发展区提出才能促进学生的发展.本节课从观察有关画椭圆的操作,提出“你知道依据是什么吗?”自然重温定义和标准方程,又不缺失探究;让学生回顾“建立椭圆方程是如何建系的?你能用不同的方法推导椭圆的标准方程吗?”引发学生在原有的认知基础上,探究一题多解,实现优化运算,揭示与数列知识的联系,渗透数学文化背景;引导学生观察课本中椭圆标准方程的推导中的每一个等式,提出“从‘形’的角度去思考,你会有什么发现呢?”让学生联想“代数式”的几何意义,拓展了数学广度,揭示了椭圆3种定义的本质联系,彰显了数学和谐之美;以及“你能围绕定义和标准方程从课本上寻找(或编制)典型例、习题吗?”“你能尝试画一画知识结构图吗?”等,这些问题指向明确,不断促进学生的思维有序深入,引领学生学会探究,发挥了学生的主体性,提高了复习探究的效率[6].

3.3 变式教学是复习教学的有效策略

数学变式教学是一种重要的有效教学方式.通过变式教学可以多角度理解数学对象,可以开展有层次的教学活动.在教学过程中不断变更问题中的情境或改变思维的角度,变换问题中的条件或结论,转换问题的结构形式或内容,或变化各种不同的实际应用的情境等,以期揭示问题的本质或内在联系.数学教育家波利亚指出:“如果不‘变化问题’,我们几乎不能有什么进展.”在复习教学中,教师应利用课本中的看似平常的定义、公式、例题、习题等精心设计变式教学.在本节课中,通过变化椭圆的操作情境、变标准方程的推导方法、变方程的结构、变习题编制的主体等,厘清了知识脉络,拓展了课本内容,提炼了思想方法,落实了核心素养,同时激发了学生的学习动机,培养了学习兴趣和活动经验.可见,变式教学对学生认识问题的本质、实现知识结构网络化有重要的意义,对学生追“根”溯“源”尤为重要,无疑是高三复习的有效策略.