炎性肌纤维母细胞瘤临床病理及二代测序结果分析

2022-01-05王晓露刘芳岑王婷韦笑刘宝瑞李茹恬

王晓露,刘芳岑,王婷,韦笑,刘宝瑞,李茹恬

炎性肌纤维母细胞瘤(inflammatory myofibro-blastic tumor,IMT)是一类罕见的间叶源性肿瘤,于1934年首次由Brunn在肺中发现[1],上皮样炎性肌纤维母细胞肉瘤(epithelioid inflammatory myofibroblastic sarcoma,EIMS)是IMT的一种特殊类型。近年来,IMT的各种亚型及其特征逐渐被关注,但仍未得到深入的阐述。本文回顾性分析3例IMT的临床病理学特征、二代测序(next-generation sequencing,NGS)结果以及治疗结局等,并结合文献对其特征及预后进行探讨,旨在提高临床医师对IMT的认识水平。

1 资料与方法

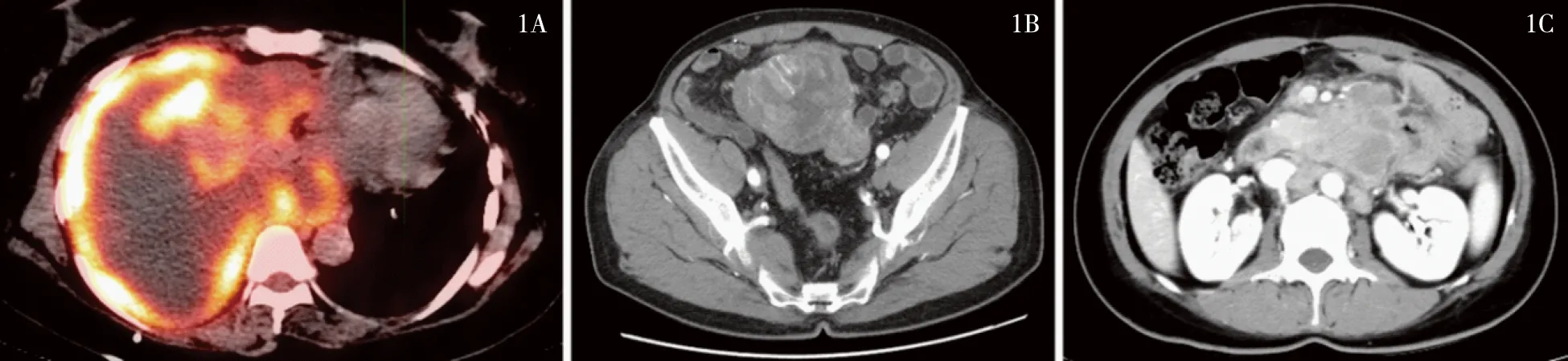

1.1 病例资料 收集2020年6月至2020年10月南京鼓楼医院诊治的3例IMT患者的临床资料。例1、例3患者为女性,例2为男性。年龄分别为51、76和40岁,临床表现均为间断性腹痛。例1的肿瘤原发灶位于子宫,肿块直径2~15 cm,术后半年出现复发转移,PET-CT提示:右侧胸膜不均匀增厚,右侧胸腔大量积液伴右肺部分不张,葡萄糖代谢均增高(图1A),遂行胸膜活检。例2的肿瘤原发灶位于小肠(图1B),肿块大小约8 cm×10 cm,遂行腹腔镜检查+小肠肿瘤切除术。例3的肿瘤原发灶位于十二指肠,影像学提示腹膜后及两侧髂血管旁见多发肿大淋巴结(图1C),遂行腹腔镜检查+腹腔病变活检术。例1自发病以来,白细胞计数及中性粒细胞计数进行性升高,最高分别达64.7×109/L及59.7×109/L,血液学相关检查未见明确血液系统疾病。例3起病时白细胞计数为3.5×109/L,中性粒细胞百分率为86.3%。

1.2 方法 活检及手术切除标本以4%中性甲醛固定,石蜡包埋、切片并进行HE染色及免疫组织化学染色。肿瘤浸润淋巴细胞(tumor-infiltrating lymphocytes,TILs)包括肿瘤内淋巴细胞及肿瘤间质淋巴细胞,在镜下计算含TILs的细胞巢及肿瘤间质的面积占肿瘤总面积的百分比,取平均值定义为TILs比例。采用EnVision二步法进行免疫组织化学染色,操作步骤严格按照试剂盒说明书。所用抗体包括CD117、CD34、SMA、Desmin、S100、DOG1、SDHB、CD123、CD35、CK、CR、SOX10、Desmin、HMB45、A103、CD117、H-caldesmon、STAT6、β-catenin、ALK(D5F3)、CD163、EMA、CD21、CD68、Langerin、CD1a、CD15、CD43、MPO。3例的程序性细胞死亡蛋白配体1(PD-L1)检测均使用抗体22C3。二代测序的基因组图谱是使用基于NGS的YuanSuTM450基因panel(OrigiMed,中国上海)产生的,该组合涵盖了在实体瘤中经常重排的450个癌症相关基因的所有外显子。采用Illumina NextSeq 500测序,平均测序深度800×。基因组改变(GAs)的鉴定方法遵循既往研究[2],通过MuTect鉴定单核苷酸变异情况[3],采用PINDEL方法对插入缺失多态性(Indels)进行鉴定[4]。采用SnpEff3.0对每个GA的功能影响进行注释[5]。拷贝数变异(CNV)区域由Control-FREEC识别[6],参数如下:窗口=50 000,步长=10 000。基因融合通过内部管道检测,基因重排由整合基因组学查看器(IGV)评估。肿瘤突变负荷(tumor mytation burden,TMB)通过计算每个患者检测的每兆碱基序列的体细胞突变(包括SNVs和Indels)估计。

1A:例1的PET-CT显示,右侧胸膜不均匀增厚,右侧胸腔大量积液伴右肺部分不张,葡萄糖代谢均增高;1B:例2的增强CT显示,腹腔内见团块状软组织密度影,局部与空肠关系密切;1C:例3的增强CT显示,十二指肠及近端空肠占位性病变伴多发肿大淋巴结,腹膜后见多发肿大淋巴结图1 3例患者的影像学检查结果

2 结果

2.1 病理特征及免疫表型 3例均为IMT,其中例2为EIMS亚型,肉眼观均为灰白色组织,镜下病理组织学表现相似,肿瘤主要由增生的纤维母细胞样细胞构成,瘤细胞呈梭形、短梭形,部分呈卵圆形,空泡状核,核仁明显,以炎性细胞浸润为背景(图2)。例1~3患者的TILs比例分别为<5%、5%~10%、20%,其中例3组织中可见较多淋巴细胞巢团(图2)。例1的ALK D5F3(++),例2及例3的ALK D5F3阴性;例1PD-L1阴性,例2及例3均PD-L1阳性。3例患者的病理特征及免疫组化表型见表1。

表1 3例患者病理特征及免疫组化表型

2.2 二代测序结果 例1:TP53 p.W91*(突变丰度49.93%),TNC-ALK基因重排(突变丰度37.06%),ALK-DTNB基因重排(突变丰度41.94%),AR p.Q79_Q80dup(突变丰度7.02%),SETD2 p.A2349_P2363del(突变丰度5.13%),POLN p.S108_K131del(突变丰度7.02%)。例2:TP53 p.E285K(突变丰度38.82%),EIF4A2 p.S2F(突变丰度6.77%),NONO p.R364W(突变丰度20.83%),FAT4 p.I1484V(突变丰度16.27%)。例3:NF1 exon9_exon26del,PTPN11 T468M,SETD2 W1827R,MLLT3 c.311_420+5649inv。3例患者的突变负荷分别为3.35、3.91、1.1 Muts/Mb,均为微卫星稳定(MSS)。见表2。

表2 3例IMT患者二代测序基因突变的特征

2.3 治疗及随访 例1复发后行克唑替尼治疗,临床症状明显改善,治疗后短时期内白细胞计数降至正常范围,2周后患者突发死亡。例2术后1月余即发现肝、肺、腹盆腔转移,行多柔比星+环磷酰胺化疗2周期后,复查CT评价为疾病进展(PD),患者因自身原因拒绝放疗及靶向治疗,行顺铂+依托泊苷化疗1周期后,改行口服安罗替尼治疗,目前患者情况良好。例3给予腹腔病灶36 Gy/12 f放疗,同步行甲泼尼龙(商品名:美卓乐)+塞来昔布(商品名:西乐葆)治疗,1月后复查CT提示病情稳定,目前患者情况良好。

2A:例1肿瘤组织(HE,×200);2B:例2肿瘤组织(HE,×200);2C:例3肿瘤组织(HE,×10),可见较多淋巴细胞巢团图2 3例患者的常规病理结果

3 讨论

IMT是由梭形纤维细胞与肌纤维母细胞组成的肿瘤,间质内常伴有大量浆细胞和淋巴细胞浸润,肿瘤多位于肺、肠系膜、大网膜及腹膜后[7],各个年龄段均可发生[8]。EIMS为IMT的一个罕见亚型,由上皮样及卵圆形的肌纤维母细胞组成,患者男女比例约3∶1[9]。IMT最常见的临床症状是腹痛伴腹部包块,本文3例患者均为腹腔IMT,均因疼痛起病,肿瘤均位于腹腔,其中,例2为EIMS亚型。

病理上IMT大体为圆形或卵圆形结节状包块,切面呈实性、灰白色、质中,病理组织学特点为高度异性多角形细胞,核卵圆形,空泡状,核仁明显,核分裂象多见。EIMS属于IMT的一种罕见亚型,具有丰富的黏液样基质和中性粒细胞为主的炎性细胞浸润。IMT的免疫组化特点为vimentin、SMA阳性,ALK、HHF-35、desmin、CK部分阳性,其中SMA阳性是诊断IMT的重要标志。EIMS具有特征性的RANBP2-ALK融合基因[10],vimentin、SMA和calponin常呈阳性,CKpan、EMA和CD30呈不同程度的阳性。本文3例IMT肉眼观均呈灰白色、实性,符合IMT的大体特征。例1ALK D5F3阳性,例3 SMA阳性,符合IMT的免疫组化特征。例2 SDHB、S100阳性,均为非典型免疫组化表现。

IMT是一类具有特征性基因突变的间质源性肿瘤。约50%的IMT出现ALK蛋白表达及ALK基因重排,其中子宫IMT的ALK阳性率高达88%~100%[11]。而在非小细胞肺癌(NSCLC)中,ALK基因重排仅占5%,以EML4-ALK融合基因最为常见[12]。IMT中ALK的基因融合搭档包括EML4、TPM3、TPM4、CLTC、RANBP2、ATIC、CARS、SEC31L1等,其中以EML4、TPM3、TPM4和CLTC最常见[13],与NSCLC略有不同。EIMS作为IMT的罕见亚型,大部分可检测到ALK基因异位,且几乎均为RANBP2-ALK融合基因,该亚型的侵袭性较强,预后较差。本文中例1经二代测序检测出TNC-ALK、ALK-DTNB基因重排,均为未见文献报道的罕见突变,该患者术后仅半年即出现肿瘤复发转移,肿瘤恶性程度高,原因可能是IMT中的各种ALK融合导致不同的生物学特性,而TNC-ALK、ALK-DTNB基因重排是否与不良预后相关,需要进一步深入研究。本文还报道了4条有潜在临床意义的突变,体细胞突变POLN p.S108_K131del可能与PARP抑制剂发生协同致死效应;NF1基因功能失活性变异可能成为mTOR抑制剂的生物标志物;PTPN11 T468M变异可使MEK抑制剂和靶向p110或mTOR通路的药物潜在有效[14];SETD2突变会导致癌基因表达上调,有研究证实SETD2突变肾透明细胞癌患者对PI3Kβ抑制剂AZD6482敏感[15]。但上述基因在肉瘤领域均缺乏相关研究,需进一步探究。在肿瘤突变负荷(TMB)方面,与大多数上皮恶性肿瘤不同,肉瘤(除滑膜肉瘤)的主要特征是突变负荷较低,只有少数基因(TP53、ATRX、RB1)在各肉瘤亚型中发生高频突变[16]。本文3例患者均为低TMB水平,与既往研究一致,可能预示着大多数IMT免疫应答欠佳。此外,组织微卫星不稳定(microsatellite instability,MSI)检测分数与免疫治疗也有一定相关性,高度微卫星不稳定性(MSI-H)或错配修复缺陷(dMMR)的患者更易从免疫治疗中获益,本文3例患者均为MSS,可能同样预示着IMT的低免疫原性特点。

尽管IMT可能存在着上述低免疫原性特点,但其间质内常伴有大量浆细胞和淋巴细胞浸润,TILs是存在于肿瘤实质与间质内的免疫细胞,是对肿瘤局部免疫应答的直接反应,在TILs比例高的肿瘤内该反应会更为明显。Saltz等[17]采用自动图像处理技术来评估多种肿瘤的TILs分数,结果显示不同肿瘤的TILs分数差异很大,胃癌为14.6%,直肠癌为13.0%,肺鳞状细胞癌为11.6%。其中,不同分子亚型之间TILs分数也有差别,在胃癌中,EBV阳性亚型中TILs特别丰富,平均25%的空间区域被TILs浸润;在乳腺癌中,基底亚型的浸润最多,该两种类型肿瘤对免疫治疗相对敏感。Saldanha等[18]采用Clark分级评估恶性黑色素瘤中的TILs,结果显示,76%的患者不存在TILs或TILs不活跃,24%的患者TILs活跃。由于不同研究的TILs评估标准不一,且不同的浸润模式也会影响肿瘤免疫应答,无法明确TILs比例与免疫应答的具体关联,但免疫治疗需要TILs的参与,因此TILs丰度可以作为PD-1/PD-L1抑制剂疗效预测的标志物。免疫治疗是近年来肉瘤领域的研究热点,Ishihara等[19]研究证实,在未分化多形性肉瘤(undifferentiated pleomorphic sarcoma,UPS)中,36.5%的患者PD-L1表达≥1%,9.62%的患者PD-L1表达≥50%。在SARC028试验中,40%的UPS患者对PD-1抑制剂有应答[20],但在IMT中尚缺乏相关研究数据。本文中除例1的TILs比例较低,例2、例3的TILs比例均较高,且例2、例3的PD-L1阳性(例1 TPS=30%,IPS=2%;例2 CPS:40),暗示着IMT中部分患者有较高的TILs浸润和PD-L1表达,免疫治疗颇具潜力。值得注意的是,肉瘤整体的突变负荷较低,本文3例患者均为低TMB水平且MSS状态,而TILs比例差别较大,考虑IMT的TILs浸润模式可能与其生物学特性或其他微环境状态有关,需要进行深入研究筛选适合免疫治疗的优势人群。

在预后方面,IMT的复发率为2%~25%,转移率约5%[21],EIMS是具有高度侵袭性的IMT亚型,易短时期内复发转移,ALK阴性患者的预后更差。此外,Parra-Herran等[22]指出,体积较大的IMT侵袭力较强。本文中例1的肿瘤体积较大,复发转移后短时期内死亡;例2患者为ALK阴性的EIMS,术后短时期内出现多处转移;例3患者同样为ALK阴性,初治时即发现腹腔淋巴结转移;提示肿瘤负荷大、EIMS亚型、ALK阴性均可能导致不良预后。手术是治疗局限性IMT的金标准,ALK抑制剂可用于无法手术切除或复发转移的IMT患者。克唑替尼治疗ALK阳性IMT患者的客观缓解率(ORR)为50%[23],治疗ALK阳性NSCLC的ORR为74%[24]。常规化疗在该疾病中的数据有限,现有的治疗方案包括蒽环类为基础的方案,如氨甲蝶呤±长春瑞滨/长春碱(MTX-V)、环磷酰胺和多烯紫杉醇+吉西他滨。此外,有报道称非甾体类抗炎药(NSAIDs)和类固醇也有一定疗效。本文中例1患者由于存在ALK基因重排,予以克唑替尼治疗,短时期内临床症状即得到了明显缓解,遗憾的是该患者在当地医院住院期间突然死亡,原因可能是肺栓塞。例2、例3患者均缺乏ALK基因融合,但PD-L1均为阳性表达,但此2例患者均因经济因素拒绝进行免疫治疗,治疗上十分棘手,分别采用抗血管生成治疗以及放疗联合类固醇和NSAIDs治疗,取得了一定疗效。值得注意的是,例1、例3患者起病过程中炎性特征明显,白细胞及中性粒细胞计数偏高,其中例3应用放疗联合抗炎治疗有效,放疗与抗炎治疗之间是否存在协同作用还需要进一步探究。例1患者的白细胞计数最高达64.7×109/L,血液学检查未见明确血液系统疾病,应用克唑替尼治疗后,白细胞短时期内即迅速下降至正常范围,此种情况在IMT中尚未见文献报道,其具体机制以及在治疗及预后中的意义尚需深入研究。

综上,IMT是一类罕见的间叶源性肿瘤,提高对该疾病的临床病理学特征以及基因突变的准确认识,有助于预测疾病的预后并协助临床医生做出正确决策。目前对该疾病的发病机制、分子机制及临床转归尚未十分明确,尤其是免疫治疗在该疾病中的前景尚未可知,需要更多大样本的研究深入探索。