“高频词”史料的历史属性及其教学意蕴

——从近年高考典型“高频词”史料试题说起

2021-12-30陈光裕范英军

陈光裕,范英军

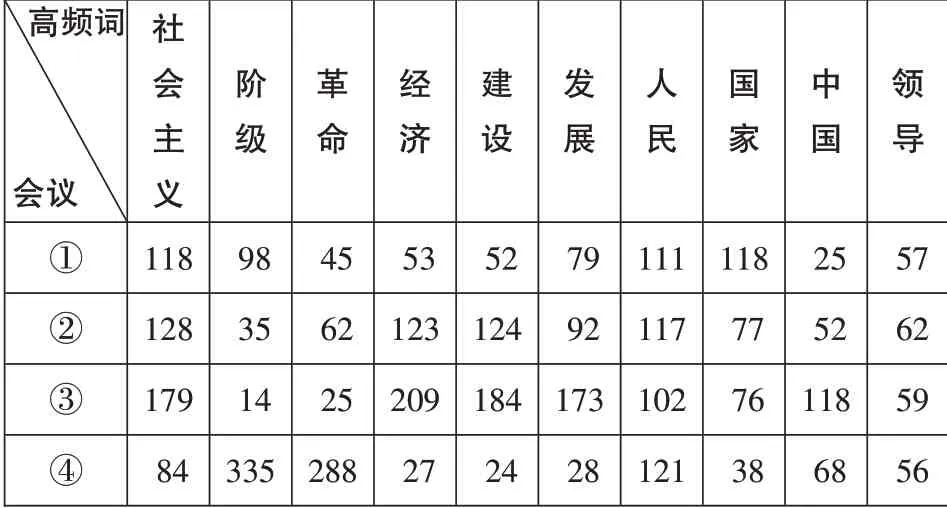

近年来,历史高考试题中出现了以特定历史时代“高频词”为特征的史料试题,如2018 年天津卷第11题,以20 世纪50-90 年代中国共产党四次全国代表大会政治报告中“高频词”的数据史料创设情境,考查考生对新中国历史时代特征,特别是改革开放前后的社会历史特征及其延续与变迁的感悟、理解和认知①详见2018年普通高等学校招生全国统一考试天津卷。;2019年全国Ⅰ卷第29题,以1915-1918年、1919-1922年《新青年》期刊中“革命”“科学”“平等”“民主”等词汇出现频率的变化情况为情境,考查考生对新文化运动前后期中国社会主流思想与历史时代特征演变的理解和认知②详见2019年普通高等学校招生全国统一考试全国I卷。,等等。这些试题设计角度新颖、材料简洁(通常是经过数据分析后的统计材料)、形式巧妙、历史思维特质突出、学科特色鲜明,强调对历史体验感悟能力和历史学科素养的考查,对于当前新课程改革背景下如何贴近历史与历史学科特征设计和实施历史教学,有效渗透历史学科核心素养,具有良好的导向意义和借鉴价值。

一、“高频词”史料引入命题的基点

“高频词”史料引入命题的基点在于汉语词语所具有的历史时代属性及其特征。不同的社会历史时代,都会有与其社会历史特征及需求相适应的语言。[1]以文字形式存在的词语、语汇、语句是语言的基本符号,是社会意识形态的基本载体,也是人类表达思想和进行沟通交流的最基本的、不可或缺的工具。

词语语汇的产生和发展总是以一定的社会历史环境为条件、在一定的社会历史条件下进行的,它与社会历史的发展有着密不可分的联系,因而具有极其鲜明的时代性。这种时代性主要表现在:产生在不同时代的词语语汇的意义,直接反映了那个时代的历史背景、文化传统、社会制度以及人们的价值观念、道德理念、社会倾向与追求,等等。不同的历史时代,会产生不同的词语语汇。而随着历史的发展和时代的变迁,人们的思想、意识和观念也会发生相应的变化,作为思想意识表达工具的词语语汇也就随之不断地演变和发展。其演变发展的一般规律主要表现在两个方面:一是适应历史时代需要的新词汇不断产生,社会发展变化的节奏越快,新词汇产生得也越快、越多;而与新时代不相适应的旧词汇,随着社会历史的“时过境迁”逐渐失去意义或存在价值,慢慢淡出历史舞台。二是有些词语语汇虽然长时期保留、沿用,但其原有的词义内涵却随着社会历史的发展进步不断丰富,其外延也不断扩展。词还是那个词,而含义已不是原本单一的含义了。任何一种语言的词语语汇的含义和表达功能,都是在这样的社会历史演变发展过程中不断丰富和完善起来的。[2]

20 世纪60 年代,西方历史哲学研究开始转向语言学,其中历史叙述研究起到引导作用,迄今仍有蓬勃发展之势,其核心内容是认为概念以语言形式表现,是社会历史文化的产物,且具有反作用。这种学术思潮通过重新认识概念的历史地位,以通过对概念等语言的分析来认识历史,社会转型时期的概念尤其受到重视。[3]关键词语语汇是概念的重要组成部分。早在20世纪70年代,英国学者雷蒙·威廉斯出版了《关键词:文化与社会的语汇》一书,使研究关键词成为认识历史的一种独特途径。[4]

人类历史及各类历史事物按照一定的时序空间发展变迁,人们(含史家)通过各种形式包括语言文字直接或间接地记录、呈现和传承着历史。而特定的词语语汇记录和反映着特定环境条件下的历史事物及其时代特征。

上述近年高考试题中,分别以新中国50 年代至90年代中共代表大会政治报告的“高频词”、新文化运动时期《新青年》期刊文章中重要热词出现频率的变化等创设情境,基本意图在于考查考生对特定时期特定词语语汇所蕴含的历史事物的时空属性及历史时代特征的理解认知,即通过试题情境感知、体悟特定时代“高频词”所渗透着的历史事物的时空属性和历史特性。

二、“高频词”史料试题的重要特征

无论是天津卷还是全国卷,“高频词”史料试题的命题大体都是依据《普通高等学校招生全国统一考试》的能力目标要求以及《普通高中历史课程标准(2017年版2020 年修订)》课程目标要求(从2020 年起,等级考试命题只依据课程标准),渗透以学科核心素养为主旨的高中历史课程改革的理念要求,综合体现了多方面、多层次的能力目标考查。本文着重以最为典型的2018年天津卷第11 题为例,仅就所论主题分析说明其体现出的以数据史料处理能力、“高频词”历史时代特征的感知、理解与认识为核心的考试目标。

2018年高考文综历史天津卷第11题:

中国共产党分别于1956、1969、1982、1992 年召开第八、九、十二、十四次全国代表大会。下表是对这四次大会政治报告中出现的前10 个高频词的次数统计。其中与党的十二大相对应的一组是:

①②③④社会主义118 128 179 84阶级 98 35 14 335革命 45 62 25 288经济 53 123 209 27建设 52 124 184 24发展 79 92 173 28人民111 117 102 121国家118 77 76 38中国 25 52 118 68领导 57 62 59 56高频词会议

A. ① B.② C.③ D.④

答案:B

(一)重视对复杂性数据史料辨析处理能力的考查

2018年天津卷第11题的一个显著特点是数据史料的运用,即选用较为典型的、具有一定复杂性的数据统计史料创设情境,考查考生的解读、辨析处理能力(上述2019 年全国卷试题并不突出)。解读复杂数据统计史料,对考生学科能力素养提出了较高的要求。它要求考生具有一定的历史数据分析处理能力,了解一些数据材料处理的方法,如“取极值”的方法、对复杂数据的“综合比较”方法等。如不具备这样的能力,缺乏相应的处理方法,面对试题所给的复杂数据,将会不知从何入手。如,单纯看到“阶级”出现频率较低的是②③,据此判断这应该是改革开放后的十二大、十四大;而“革命”出现频率最低的是①③,可能又觉得①③应是改革开放后的十二大、十四大,因而导致思维的矛盾混乱。如果懂得利用“取极值”的方法进行分析判断,情况就会非常明朗:数据材料中比较突出的词语如“阶级”,出现最多的应是文革期间的九大,出现最少的应该是距今最近的十四大。再如“经济”“建设”“发展”三个词汇出现频率最高的都是②③,可判定这两个时间段应该是改革开放后的十二大、十四大,而频率最高的应该是十四大,因为伴随改革开放的发展,这三个词汇在中国社会越来越突出、越来越重要,因而③是十四大,②为十二大。

整体看来,该题使用经过“词频分析法”(文献计量学的一种研究方法)处理后的数据史料设置情境、提出问题,其解读研判需要有一个由定量统计向定性分析转换的思维过程。即根据所提供的定量统计数据转换为对当时历史时代的定性分析,然后与已知的对于这个时代基本特征的了解进行对照,由此判断出哪组数据对应哪个时代。当然,上述只是就该试题史料情境创设特点及关联的史料方法、解题方法与考查目标要求而论。就该试题而言,最具历史学科价值、体现学科内涵的,还是下文论述的试题所昭示的时代词汇的历史性和历史的时间性特点。

(二)多角度考查“高频词”蕴含的历史时代特征和时间属性

时空观念是高中历史学科核心素养最基础、最重要的学科素养之一。所谓“时空观念”是指“在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式”。[5]4它要求“能够按照时间顺序和空间要素,建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联”。[5]16时空观念往往是以多种形式蕴含于由时间和空间构成的社会历史及历史事物发展的时代特征及人们对它的感知、理解之中。马克思深刻阐释了他的时间观念,并将时间划分为自然时间和社会时间两种类型,强调后者具有更重要的意义,历史的时间性主要是社会历史时间。以数字所表示的年代并没有什么意义,但当历史学家在这些时间上编纂历史事件时,时间就有了意义。[6]马克·布洛赫认为历史学是时间中的人类的科学,“历史的时间……是实实在在的活生生的现实,它一往直前,不可逆转。正是在时间的长河中,潜伏着各种事件,也只有在时间的范围内,事件才变得清晰可辨”,这个意义就是时间的社会历史性意义。[7]语言中的语词词汇是时间的社会历史性的一种明确表征,即词汇是时代特征的一种明确的表征。通过研究具有重要意义的词汇变化,有助于把握时间的社会历史特征的意义及这种意义的流变。

2018年天津卷第11题以高频词汇数据史料创设情境,直接渗透了对历史学科核心素养中的时空观念的考查,尤其是时间观念,即透过“高频词”考查学生对特定历史时期的历史事物和时代特征的感知、理解和认识。试题表格中提供了1956、1969、1982、1992 年召开的党的八大、九大、十二大、十四大四次全国代表大会政治报告中出现的前10个“高频词”及其在不同阶段的数量变化情况。结合四个历史时期的时代特征,判定四个时期所对应的高频词汇,这是就处理数据史料、理解题意并进行解题作答而言,大体应做如此思考。就历史学科素质内涵而言,其深层的考查目标应该是对词语语汇所蕴含的历史性和历史的时间性的深刻理解与认知。试题涉及的党的八大、九大、十二大、十四大四次全国代表大会,除文革时期,大体都是间隔10年左右,因而每次大会之间可分别形成一个特定的历史时期;在这四次代表大会政治报告中出现的“高频词”的数据统计,则蕴含了各个历史阶段的发展状态和时代特征,即这些“高频词”正是当时所对应各个时期的中国社会历史特性的集中体现。中国共产党是中华人民共和国的执政党,党的代表大会是对特定时代党和国家建设发展的总结与预期,是新中国相关历史时代发展特征的集中反映,并对各个历史时期的发展方向产生深刻影响。四次全国代表大会是不同历史时期具有特殊重要意义的会议,大会的政治报告(以“高频词”为代表)是对这些历史时期“历史性”的一种概括和表征。

从具体的考查维度来看,试题以纵向的时间作为理解历史发展的线索,考查了考生对历史时间性的如下几个方面的理解:历史的时间性体现于历史的延续性中;历史的时间性体现于历史的变迁中;历史的时间性体现于历史的多面性与复杂性中(2019 年全国卷第29题也在一定程度上体现了近似的历史属性)。

1.历史的时间性体现于历史的延续性中

历史的延续性就是历史前后相承、连绵不断的过程,延续性是历史的固有性质。正是因为历史的延续性才保持了历史的同一性,人类文明才能持续不断地传承下来,才能实现从低级向高级的发展。[8]理解历史的延续性,才能避免历史虚无主义,正确认识历史发展不同阶段的继承性,避免人为地夸大历史阶段间的断裂及其带来的相互否定的认识误区。党的八大、九大、十二大、十四大四次全国代表大会的政治报告,尽管跨越新中国社会主义探索时期、“文革”时期、改革开放开启阶段、改革开放进入新阶段四个不同时期,数据统计的“社会主义”“阶级”“革命”“经济”“建设”“发 展”“人民”“国家”“中国”“领导”等10 个高频词汇在党的政治报告中总体上看是相对稳定的,即这些或理论认识、或观念意识、或工作内容等一直是党十分关注的事务或问题。

尤其是“人民”和“社会主义”这两个词汇,在新中国不同历史时期党的代表大会政治报告中都是出现频次很高的词汇。其中“人民”一词出现频率最高为121,最低为102,相差不多。这是由中国共产党的根本性质和宗旨以及新中国国家政权的属性决定的,即中国共产党是无产阶级政党,始终代表中国最广大人民的根本利益,为人民服务是党的根本宗旨。“中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”。[9]“社会主义”在不同时期党的代表大会政治报告中的频率,有三次在100以上,最高为179,最低也为84。这个“高频词”,横向看,与其它词汇相比居于高位;纵向看,在新中国不同时期也保持了很高的稳定性。这自然是由新中国国家性质决定的,即经过1956年“三大改造”后,我国进入了社会主义社会,并开始逐步进行社会主义建设的探索,一直到1992 年十四大将建立社会主义市场经济体制作为改革的目标。在这数十年的历史进程中,党的工作中心始终是坚持和推动社会主义建设与发展,尽管经历曲折、走过弯路,但是建设社会主义的目标始终坚定不移。

2.历史的时间性体现于历史的变迁中

马克思主义认为事物的运动是绝对的,静止是相对的;历史的变迁性是绝对的,延续性是相对的。历史或历史事物通常是或快或慢不断地发展的、前进的,发展与变迁是历史的常态。从党的八大到十四大,经历了30~40年的时间,其间还经历了不堪回首的十年动乱和随之出现的社会发展重大转型,这些或特殊、或重大的历史变迁,自然会反映到党的全国代表大会政治报告的“高频词”及其变化之中。试题中相关“高频词”的显著改变或突变,都反映了历史时代的变迁,考生如果能捕捉到这种变迁,就能做出相应的分析判定,做出正确选择。我们知道,党的九大是在“文革”期间召开的,“文革”时期与“文革”前后相比,社会状态差异巨大。这是一个“以阶级斗争为纲”的特殊年代,因此“阶级” 观念被推到极致,就是搞经济建设,也要冠以“抓革命、促生产”,因而“阶级”“革命”等词汇出现频率最高的一组对应的无疑是九大。党的十四大提出了建立社会主义市场经济体制的改革目标,标志着改革开放进入新的发展阶段,因此可以判定这次大会一定会把“经济”“建设”等放在突出的位置,其重视程度要显著超过之前的代表大会。据此,可基本确认第三组词汇对应的为十四大。十二大和十四大同处于改革开放时期,但是十二大召开于十一届三中全会之后的1982 年,已经提出了以经济建设为中心的口号,而因尚处于改革开放的开启阶段,因此,尽管报告中“经济”“建设”等词汇已大幅度增加,但又应弱于十四大,所以,第二组词汇对应的应为十二大。从历史思维内涵审视,在选择判断第二组词汇对应的十二大时,既要根据十二大和十四大同处于改革开放时期,因而一些高频词汇会有相对的稳定性,又需根据十二大和十四大处于改革开放的不同阶段,因而在一些核心词汇的频率上又会有相应的差异和不同。在这里,试题立意内涵及考查目标都很好地渗透了对历史延续与变迁两大属性的认知与理解。

3.历史的时间性体现于历史的多面性与复杂性中

在特定时空下,历史或历史事物的发生、发展具有多面性,包括制约影响其发生、发展因素的多样性及发展变迁的可能趋势、走向的多样性等,而历史或历史事物的多面性,导致了它的复杂性,抑或历史多面性本身即成为其复杂性的重要表征。同时,历史事物会因为时间、空间距离和取向及观点的差异等而导致记载、叙述及评价认知的主观性,也导致它的多面性和复杂性。综合审视,从八大到十四大近40 年的新中国历史发展是多侧面的、曲折复杂的。党的全国代表大会是总揽全局、综合考虑各方面各领域发展的大会,势必涉及党和国家建设发展的众多问题。政治报告是大会精神主旨的集中体现,因而从政治报告中可以管窥特定历史时代的多面性与复杂性,这正是历史真实性的体现。试题中10个“高频词”表征了10个方面,党的八大到十四大这些词汇既具有一定的稳定性,也体现了不断的变化,历史的真实面目在这些词汇中似乎又变得模糊不清。如一般可能认为“文革”期间就是“政治运动”“阶级斗争”,因而党的九大报告也只能使用“革命”“阶级”“斗争”这类词语,但因为它毕竟处于中国社会主义建设的探索发展时期,经济建设、社会发展也还是在曲折动荡中进行的,因而“经济”“建设”“发展”这些词汇当然也会在政治报告中保留重要的位置。同样,党的十二大、十四大分别标志着改革开放的开启和进入新阶段,“经济”“建设”成为社会发展的主旋律,但基于党的基本理论、方针和意识形态的定位及影响,仍然会注意到“阶级”“革命”等问题。从中,我们可以感悟到历史的多面性和复杂性。如果对此产生疑惑,就不是历史本身出了什么问题,而很可能是我们对历史的认知出现偏差或缺漏,是我们对历史的理解过于简单、刻板和僵化。本试题的立意表明,从尽可能多的向度呈现历史事物,会有助于我们认识历史的多面性和复杂性,使我们距离历史的真实性更近一步。

三、“高频词”史料考查对中学历史教学的启示

以2018年高考天津卷第11题、2019年全国Ⅰ卷第29 题等为代表的“高频词”史料试题所显现的内涵、特性表明,无论是对史料类型、属性、内涵的认知,还是史料教学理念的更新、方法的改进,对新课程改革背景下的中学历史教学都具有积极的启发和借鉴意义。

(一)掌握对历史数据材料分析的方法

历史研究不仅需要质性的研究方法,也需要量化的研究方法,这已是历史研究的一种趋势。量化的研究方法有助于历史研究在某些方面的精确性和科学性。数据史料在近年高考试题中的不断出现,提醒我们注意,从学生学习、理解历史的角度看,应该引导学生注意统计学方法在历史学科中的运用问题。在历史教学中,要适度引入计量史学的方法及成果,积极改进和加强史料教学(尤其针对典型的复杂统计数据史料而言),从而助力学生全面提升历史学科核心素养。2018年天津卷第11题大量统计数据的使用表明,我们应该掌握一定的数据分析方法,不能仅凭经验做简单的分析判断。

实际上,统编高中历史教材《中外历史纲要》已引用了较多计量史学的成果。如北宋的人口估算;对明清大型典籍的数据分析;对百团大战参战部队、人数、战斗次数及成果的数据统计;新航路开辟后商品世界性流动的数据呈现;工业革命期间英国就业人口结构的变化;1914 年欧洲部分列强占有的殖民地统计等。另外,三本选择性必修教科书也都使用了较多的统计数据。与人教版实验教科书相比,统编高中历史教材在经济史方面使用的统计数据更多,在政治军事史、思想文化史的叙述中也采用了一些历史计量学的成果。可见,新教材为我们提供了一定的实施计量史教学的素材与平台。教师在教学过程中,应多注意引领和示范,通过对统计数据史料的分析解读,帮助学生形成宏观和准确的历史认识,体悟历史学科的科学性,以有效渗透历史学的史料实证、证据意识等学科素养。

(二)掌握对历史延续性与变迁性的分析方法

要积极、恰当地引导学生理解、体悟历史的延续与变迁、多面性与复杂性。教师引导学生体悟历史的延续与变迁,关键是要结合具体的历史史实和教学内容,理解历史的不变处与变化处:不变处即是历史的延续,变化处即是历史的变迁;指导学生了解相关的学习方法:确定不变处与变化处,主要采取观察的方法、对比的方法和归纳总结的方法。通过观察找到关键的内容所在,区分出相关历史事物的异同;通过对比同一事物在不同时间空间下的状态,归纳总结出历史的变化之处与不变之处,进而理解历史的延续与变迁是历史时间性最重要的体现。同时,理解历史的时间性还体现在历史的不同方面在时间的流逝中出现的不同变化,有基本稳定的、有发生一定变化的、有发生巨变的,等等,这正是历史复杂性的体现。只有让学生理解了历史的延续与变迁、多面性与复杂性,才能更好地理解历史的真实性。

例如从秦朝的郡县制到元朝的行省制,地方行政制度几经变易,我们可以归纳出一些不同之处:从秦朝的郡县制到汉初的郡国并行制,到唐朝的节度使制度,到宋朝的路府州县制度,再到元朝的行省制度,地方行政制度始终是变化的。在不同朝代的地方行政制度之下,中央与地方权力的强弱也始终在变化。元朝以前地方行政区划以山川形便为原则,元朝时则打破了这种惯例,使得地方行政区划以犬牙交错为原则。同时,我们也能够归纳出一些历史的延续之处:县始终是重要的基本行政单位;地方制度演变均以维护国家统一和巩固统治为主要目的;整体上是中央集权且呈现一种加强的趋势;有助于中华民族多元一体格局的发展。有变化之处,也有延续之处,这样我们才能看到中国古代地方行政体制的多面性与复杂性:一方面要考虑地方积极性的发挥,另一方面更要维护中央集权;一方面要因地制宜、方便治理,另一方面更以稳定和统一为主要追求;一方面受着原有制度的制约,另一方面又面临新的形势,要解决新的问题。历朝历代都在寻找几种目标之间合适的平衡点。这正是历史多面性与复杂性之所在,历史的真实性就存在于这样的多面性与复杂性之中。但这不意味着历史是杂乱无章的,我们就是要通过探讨历史的延续与变迁、多面性与复杂性,寻找历史的规律,判定历史的发展趋势,从而以历史的眼光更好地看待今天,以史为鉴,面向未来。

(三)掌握对历史“高频词”的辩证分析方法

教师要积极引导学生关注特定时代的关键词语语汇即所谓“高频词”,把握住历史的时间性。如前所述,词语语汇是一种历史现象,关键词、“高频词”是历史时间性的重要表征。所以,在教学中,教师要引导学生注意特定时代、特定词汇的意义,同时也要注意这些词汇在后世的延用与演变。如有些语言并不是时代主要特征的表征,但是同样能说明一些问题;有些词汇流行时间很短,反映出社会某一时间的一种突发情况;有些词汇则使用数十年、数百年,甚至上千年,则反映了某种稳定的特质。更重要的是,同样一个词汇在不同时间、不同地域、不同背景下含义可能是完全不同的,一定要做具体考证辨析。

教师引导学生认识词语语汇在历史学习中的重要性的同时,还要引导学生注意相关的问题。首先,特定词汇提出者、传播者的身份,提出、传播时的环境条件等,这些都能更好地理解特定历史时代人们的心态和处境,有助于学生理解特定词汇的真实含义。如鸦片战争以来中国政府对于西方人的称呼经历了从“夷”到“洋”的转变,民间对西方人的称呼也经历了类似的过程。如果能够引导学生探究这类称呼变化所反映的心态变化以及其背后的政治、经济、社会原因,就不失为巧妙的教学思路。其次,关注词语语汇暗藏的价值倾向。如长期为学界热议的“封建社会”“资本主义萌芽”,这些词汇暗示着社会形态的意义。如“第二次世界大战”“反法西斯战争”指称的事物是一个,但是背后的价值判断则差别巨大,前一个是中性的,后一个则暗含了这场战争有非正义的法西斯一方和正义的反法西斯一方。最后,要重视“关键词语虽作为历史的表征,但其与历史实践并非完全对应,有时甚至是相反”的现象。如我们看到“大跃进”时期的宣传标语“人有多大胆,地有多大产”“肥猪赛大象,就是鼻子短,全社杀一口,足够吃半年”等,不能认为当时生产力真的有了突飞猛进的发展,而应结合当时的历史状况,把词汇放在当时的历史背景中去理解,形成对这些口号是严重脱离实际的浮夸风表现的正确认识。

总之,时间性是历史的本质特征,“高频词”是历史时间性的重要表征,计量史学方法有助于我们更好地把握高频词汇,从而更准确地理解历史时间性的延续与变迁。以2018 年高考天津卷历史第11 题为代表的近年来的有关高考试题很好地揭示了它们的内涵及其关系,对于中学历史教学具有启示意义。中学历史教学应积极汲取由历史学发生的语言学转向以及计量史学的发展所带来的新途径、新方法、新成果。特别应该注意把握时间性这一历史学的本质属性,据此设计教学目标、整合教学内容、选择教学方法、遴选历史材料、创设教学情境,以有效凸显学科特征、突出学科能力,助推学生历史学科核心素养的形成。