以跨学科知识渗透深化生物学教学育人价值

2021-12-30左开俊

左开俊

面对未来社会的高度智能化、不确定性与模糊性,人才的培养目标究竟应该习得何种知识、培养何种能力、具有何种品格等问题尚无法做出完整回答。然而,基于未来社会的上述特性对当下人才培养达成的共识是:相较于知识表层的简单记忆,其背后逻辑思维、科学方法与情感价值的内蕴生成则更为重要;相比于专一特长人才,未来社会更需要人才的跨学科知识统整、跨学科思维体悟以及跨学科素养获取。正因如此,如何“开展学科之间的‘对话’,建立多学科有意义、多层面的联结”在教育教学的研究中得以体现至关重要。[1]与此同时,生物学作为观察生命现象,探讨生命科学规律的学科,其与众多学科的知识内容存在着密切联系。那么,在生物学教学中渗透跨学科知识具备何种价值,又该如何渗透跨学科知识去深化其育人价值,想要回答这一问题,就必须要从生物学教学中渗透跨学科知识的价值性与实践性两个方面进行探讨。

一、生物学教学中渗透跨学科知识的价值意义

(一)有利于教学联系多维化的学科观点

生物学以基本的生命现象为观察对象,强调采用实验探究、观察推理等得出在一定历史时期内最科学的生命科学规律。可见,生物学的研究方法与学科思维等方面均与物理、化学等其他科学学科间存在密切联系。除此之外,由生命体结构与功能、物质与能量等基本观念来看,这些既展示着生命美学的魅力,又凸显了唯物辩证的哲学内容。这也说明生物学与众多学科均存在着紧密联系。在具体的生物学教学中渗透跨学科的知识,从表象上来看是多维学科的内容整合,既有利于生物学教学借助其他学科知识流畅地完成某一教学流程,又有利于不同学科知识的查漏补缺。而从深层次上分析,恰恰由于表象知识的联系,往往让学生有时愿意去思考所关联表象知识背后的学科观点。如此一来,便在生物学教学中进行了多维化的学科观点联系。一方面,其有利于学生从异质性学科观点中看待生物学,学生进一步打造生成自我的学科意识,这也印证了生命观念的生成需要“多边融通”[2];另一方面,这也初步培养了学生的学科统整意识、学科迁移能力,从而为学生在未来社会中能够创造性地解决复杂性问题奠定基础。

(二)有利于学生建构系统化的知识结构

在一线的生物学教学中,学生死记硬背的现象屡见不鲜,不少教师常常反映生物学知识体系较为零散、冗杂,很多时候“生物”被教成了“死物”。导致这一现象的原因有两点,一是现实的生物学教学过程中难以关联起现实生活的相关问题,学生尚未形成对生物学的学科兴趣,进而难以主动地投入学习;二是教师教学中并未将生物学现象与规律发现生成一个完整的知识体系,从而学生难以“见微知著、知一万毕”。实则,现实生活的情境并非仅靠单一学科就能解决,加之生物学本身知识体系的建构已借鉴了物理与化学等众多学科的观点思想或者方法思维。因而,在生物学教学中加强跨学科的渗透将有利于学生建构系统化的知识结构。具体而言,生物学教学中相关跨学科知识的渗透可以让学生依据系统化的科学知识、整体性的学科观点去思考现实问题,更有助于现实生产生活情境中的科学实践。此外,跨学科知识的渗透促进生命学科自身更好地阐释与建构,帮助学生能够以更为微观、细致、综合的观念审视生物学学科的内在价值。综上所述,生物学教学中渗透跨学科知识以向外的意义延展与向内的学科审视让学生去不断自我建构系统化的知识结构。

(三)有利于师生体悟综合化的思维品质

随着学科建制不断成熟、专业与细化,专业性人才成为了社会数十年来的基本需求。然而,在解决实际问题中我们往往发现触类旁通、归纳演绎的能力十分重要。生物学教学中加强跨学科渗透,一方面要求学生以不同学科的眼光审视生命现象及其规律,另一方面也要求教师应当具备跨学科的能力,帮助学生关联不同的学科内容,以更好地理解生命现象及其规律。正是在教与学的双边互动中,师生可以体悟综合化的思维品质。由于学生的身心发展具有综合性的特点,所以沿袭着学科本位的教学方法不利于多重情境互通和学科对话。在生物教学中渗透跨学科知识便于学生采用不同的学科知识、方法与思维去综合化思考真实情境的问题,从而真正进行究其所以或者解释原因的科学实践。而依据教师专业发展的特点,其走向名师的根本路径是要思考学科育人的本质与教育的本质。[3]不经历跨学科知识的渗透,教师往往安于自身固有学科本位的舒适圈,难以跳出学科自身去采用综合的品质思维审视学科与自身的发展,更无法品悟到学科育人的本质与教育的本质。在生物学教学中渗透跨学科知识可以让教师围绕着学生的跨学科学习,自身先进行跨学科的学习,日积月累中立足于学科而又超越学科,促进综合化的思维品质渐渐生成,也就帮助其实现了自我的专业发展。

二、渗透跨学科知识深化育人价值的实践之例

(一)渗透哲学内容——涵育学生的理性思维

理性思维是一种建立在证据和逻辑推理基础上的思维,它是一种有明确的思维方向,有充分的思维依据,能对事物或问题进行观察、比较、分析、综合、抽象与概括的一种思维。理性思维的类型有:比较与分类、分析与综合、归纳与演绎、抽象与概括、建立模型、批判性思维,等等。[4]在生物学教学中,自然渗透和融入哲学内容,可以引导学生关注社会议题,积极运用辩证唯物主义思想和生物学知识、方法,参与讨论并对社会议题作出理性解释,辨别迷信和伪科学。例如,选择性必修一中的“植物生命活动的调节”内容:影响植物生命活动的因素有主要因素和次要因素,但从对植物生命活动调节的角度分析,两者又都是重要因素。在幼果发育时期,植物体内的生长素、赤霉素、细胞分裂素的含量非常高,发挥着主导作用,是主要因素;而此时植物体内的乙烯、脱落酸含量较低,尽管是次要因素,但也发挥着其应尽的作用。故分析生物学问题或探寻生物学规律时,应紧扣主要矛盾,且要分清主要矛盾和次要矛盾的关系。中学生物教科书呈现了很多渗透哲学内容的事实性知识(见表1)。

表1 . 中学生物教学的哲学内容渗透举证

从上表中可以看出,教科书中蕴含了不同知识表征的大量富含哲学思想的生物学内容,这些内容的表象大多为生物学基本现象。实际教学中需要结合层层递进的学生活动,经过由表及里、由特殊到一般的师生思维交互才能提炼出哲学思想。哲学思想的提炼是为了让学生从生物学知识的表象深入至知识本质的逻辑思维、科学方法与价值观念,从而为涵育学生的理性思维,生成系统的生物学思想提供了可能。在生物学教学中渗透哲学思想,一方面培育了学生用运动发展、辩证批判的思维去审视问题、发现问题与解决分析问题,另一方面也让学生明确了生命科学体系建构的基本理念仍旧是以事实为依据、以问题为导向、以变化为完善的科学哲学范式。具体教学时,教师可以通过大量生物学事实的观察比较、归纳概括与审辨推理得出生物学哲学思想,帮助学生建构生物学科的知识体系与思想观念。除此之外,教师亦可以由生物学的部分哲学观念出发,让学生合理推测、依理预判生命科学中的相关事实或现象,从而将理性思维通过正向与逆向两个方面共同涵育。

(二)渗透物理内容——孕育学生的科学认知

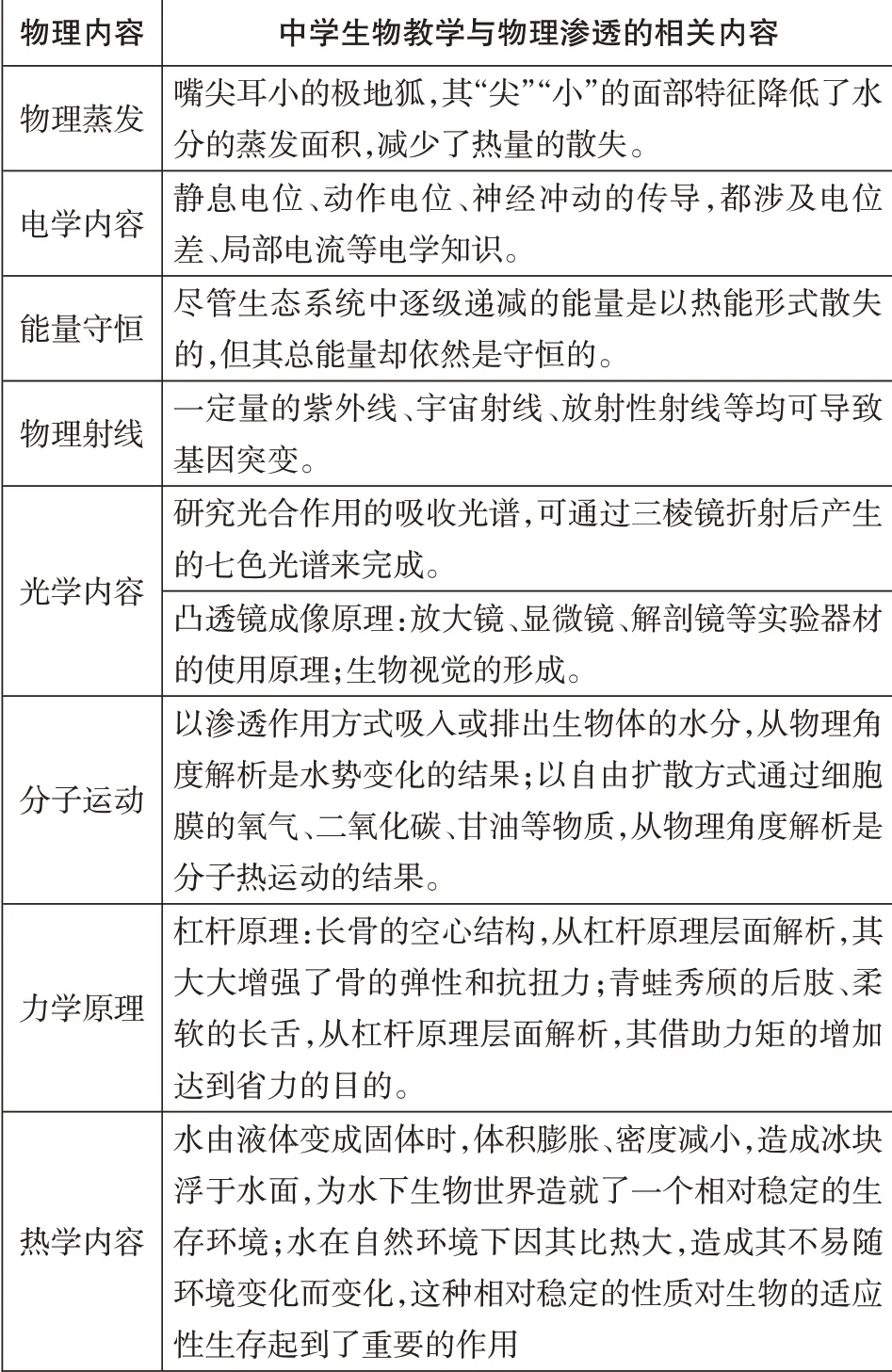

科学认知是对思维及其过程采取跨学科认知的一种科学理性行为。它从广义上考察了认知的本质、任务和功能。科学认知关注的心智能力包括语言、感知、记忆、注意力、推理和情感。物理对生命科学、宇宙与地球等自然科学产生了重要影响,推动了环境、能源等科学技术的进步,促进了人类生产生活方式的变革,对人类的思维方式、价值观念产生了深远的影响。辩证唯物论认为,有什么样的世界观就有什么样的方法论。一个人的物理观支配他从事活动的方式,决定着他处理实际问题的能力。[5]例如,必修二中的“神经兴奋的传导”内容:这部分的知识是与物理中的电学知识紧密联系、交互融合的,该部分内容以物理电学知识为铺垫,其中涉及物理学科中的电荷移动、电位差等内容。教师在设计教学方案流程时,可先通过播放“兴奋传导动态变化”的微观视频,然后提出事先酝酿好的问题:未受刺激的神经元其膜内外电位为“外负内正”,当神经元受到兴奋的刺激时其膜内外电位会变为“外正内负”,那么,它们之间的这种电位变化是如何产生的呢?引导学生结合物理学知识展开分析,从而加深学生对膜电位变化及局部电流传导的理解。中学生物教科书呈现了很多渗透物理内容的事实性知识(见表2)。

从表2中可以看出,很多涉及物理学的知识内容被融进了生物学教科书,其目的是为了使学生的生命科学的认知深入到热力学基本原理、微观分子与原子组成等层面,从而更好地孕育学生唯物观的基本科学认知。生物体的本源构成就是各类物质与物质的运动,物质与能量的相互转化、结构与功能的相互适应恰恰说明了生命基本观念的科学认知仍旧需要为学生牢固树立唯物意识。生物学教学中物理学知识的融合渗透,能帮助学生从物质组成、运动与变化的视角理解自然、认识自然,建构关于自然界的物理图景,了解“物理+生物”成果应用的典范,认识“物理+生物+技术”的关系。[6]教师在具体实施教学时,要善于借助学生熟知的物理内容,建构与生物学知识整合的模式,顺利地帮助学生完成对自然生命现象的解释和理解。跨物理知识的生物课堂,呈现的应是科学认知的多维延展,深入的应是科学本质的延伸,培育的应是保护环境、节约资源、促进可持续发展的社会责任。

表2 . 中学生物教学的物理内容渗透举证

(三)渗透化学内容——培育学生的微观探析能力

微观探析是基于微观层面,深入理解、掌握物质组成和结构的一种探究能力,是学习者对于生活认知的一种方式和习惯,它决定着学习者对科学知识的深入理解和灵活应用。在生物学教学中,自然渗透和融入化学知识,能多视角、动态地借助化学原理解决简单的生物学实际问题。例如,必修一中的“细胞膜功能”内容:相似相溶原理是化学学科中物质溶解的一般规律,对于分析和辨识物质的互溶具有重要的作用。在进行细胞膜功能教学时,可以引导学生基于该原理分析“脂溶性物质如何聚集成膜?细胞膜为何不易溶于水而保持相对稳定?细胞膜为何易让脂类物质通过?”在此教学过程中,教师利用学生已具备的化学知识,实现了对此生物学问题的微观探析。中学生物教科书呈现了很多渗透化学内容的事实性知识(见表3)。

表3 . 中学生物教学的化学内容渗透举证

从上文的举证中不难发现,生物学教科书中存在着大量以化学原理为基础的知识。此类知识中要么展示着化学学科微观探析的研究方法对生命科学研究的帮助,要么则体现了生命活动现象及其规律背后的化学微观阐释。生物学教学中渗透此类的化学知识,一方面有助于学生进一步理解宏观生命世界精巧奇妙、复杂多变背后的微观解释,另一方面则可以陶染学生微观探析意识,并培养其借助化学学科研究方式突破生物学探究疑难的能力。具体而言,教师在实施教学时要善于挖掘所教内容中蕴藏的化学原理或方法,围绕资源、能源、环境等与可持续发展密切相关的生物学问题,开展“透过生物现象探究、协调化学学科知识,培植微观探析意识”的教学模式,进一步培育和发展学生统整学科知识、解决综合问题的能力。化学学科与生物学科有效地互融互补,一方面从生命健康的视角,能帮助学生形成科学的生活态度、生活观念;另一方面从安全与环境保护意识的视角,让学生自发地形成呵护生存环境的生命观念,树立和践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念,自觉地投入和参与到环境保护实践当中。

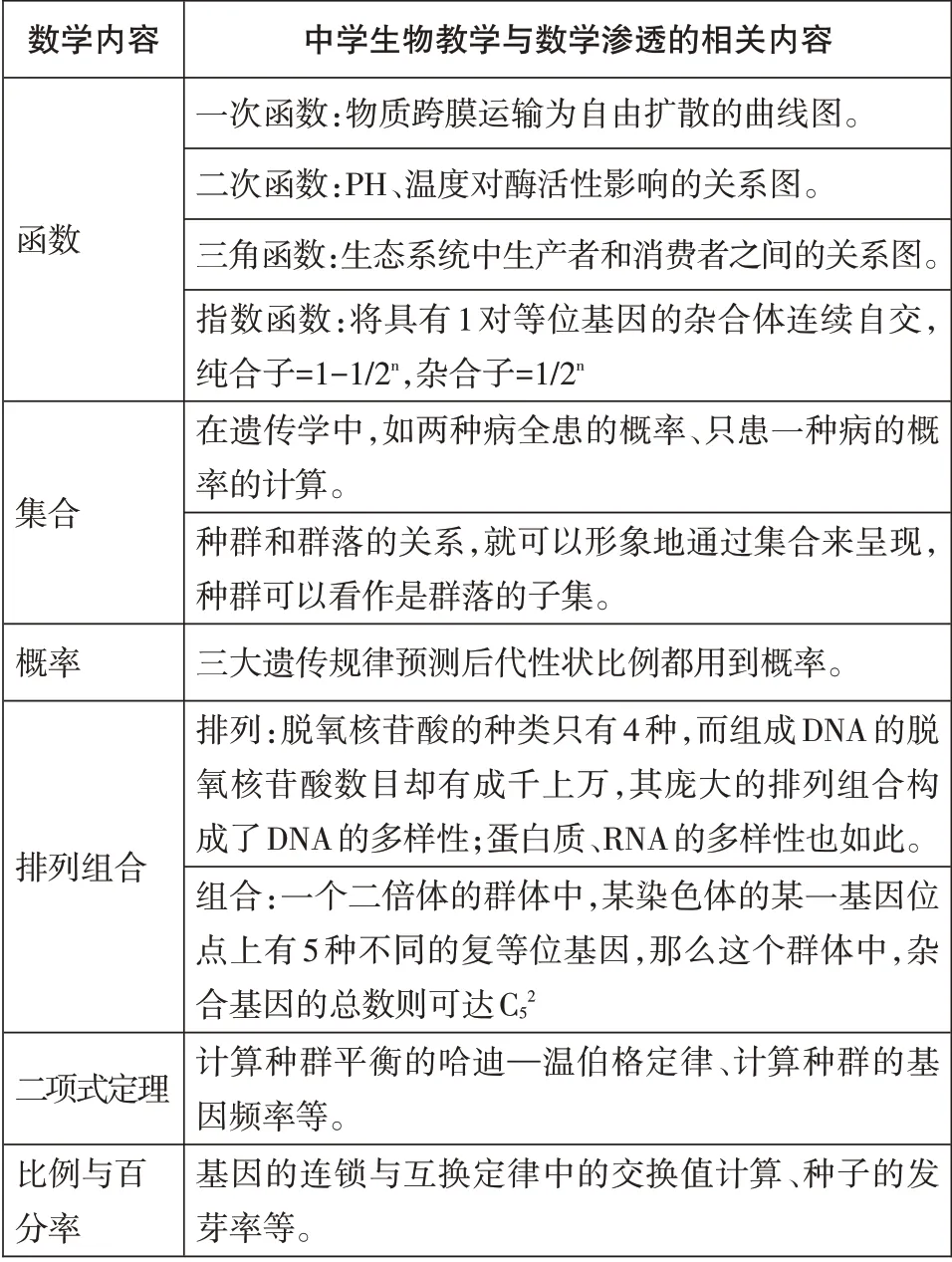

(四)渗透数学内容——浸育学生的抽象思维

抽象思维是人们在认识活动中,运用概念、判断、推理等思维形式,反映客观现实的间接、一般化过程。抽象思维是理性认知的一部分,其重点和中心是“透过现象看本质”。在生物学教学中,引导学生用数学眼光审视生命世界、用数学思维思考生物学问题、用数学语言表达生物学规律,提升学生的思维能力、拓展学生的实践能力、开发学生的创新能力。例如,选择性必修一中的“生长素两重性”内容:低浓度的生长素能促进植物的生长,高浓度的生长素能抑制植物的生长,浓度过高甚至会造成植物死亡,对于这个“生长素两重性”的论段,学生不理解什么时期生长素是低浓度、什么时期生长素又是高浓度。对于这个教学的重点和难点,可以引入数学曲线模型(如图1)。[7]

图1 生长素对植物生长的影响

教师通过引入数学思维,建构数学曲线模型,学生就明白了:b 点为生长素的最适浓度,在这一浓度下植物生长速度最快。曲线abc 段对应的生长素浓度对植物的生长具有促进作用,且在ab段范围内,随着生长素浓度的增大,促进作用增强;而bc段则反之。曲线cd段对应的生长素浓度对植物的生长具有抑制作用,且随着生长素浓度的增大,抑制作用也增强。中学生物教科书呈现了很多渗透数学内容的事实性知识(见表4)。

表4 . 中学生物教学的数学内容渗透举证

根据上表的内容举证不难发现,数学以其简约的表达与统整的提炼表述了许多生物学中核心知识,让遗传规律、生化反应与种群进化等均“有规可依、有律可循”。实则,生物学家在探究生命科学规律的时候,正是采用了数学知识的辅助,才能将复杂的生物学现象抽象为简约却又饱含深意的基本公式或图像。由此可见,在生物学教学中渗透以上的数学知识,一方面可以帮助学生习得数学的抽象思维,用于思考生物学现象、解决生物学问题;另一方面也可以借由数学的通约表达与抽象概括,让学生感悟和体会生命世界的本质规律。具体而言,教师在实施教学时要开展多维化的学生活动,善于启发学生用熟悉的逻辑推理、直观想象、数据分析和数学建模等方式,参与到生物学现象与问题的探讨、本质规律的数形抽象之中。只有这样才能既培养学生基于数学的内在逻辑和外显形式去解决或解释生物学问题的能力,也于活动中浸育了学生利用数学方式进行推理论证、客观表述的抽象思维,进而帮助其感悟数学的审美价值、应用价值和科学价值。