从中华优秀传统文化视角探究化学教学

2021-12-28闭海媚

【摘 要】中华优秀传统文化具有独特的育人功能,是落实立德树人根本任务的有效途径。文章将粗盐提纯的人文背景与核心素养融合,重构物质分离提纯的教学逻辑,在历史问题情境的串联下将分离提纯操作与物质之间的转化关系外显,促进学生形成基于物质性质进行分离提纯的思维方法,探讨核心素养视域下融合中华优秀传统文化的教育意义与有效措施,为中华优秀传统文化进中小学课程教材提供借鉴。

【关键词】传统文化;学科核心素养;分离提纯;化学教学

【作者简介】闭海媚,一级教师,主要研究方向为中学化学教学。

一、引言

化学是人类文明发展的实践产物,蕴含着丰富的科学思想与方法。《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》中明确提出,我国古人在认识与分离物质、合成物质、制造材料等方面的探索成果,为中华民族乃至整个人类的科技进步和文明发展作出了重要贡献,是中华优秀传统文化的组成部分[1]。因此,物质的分离与变化既是中华优秀传统文化的重要组成部分,也是化学科学与实验探究的内容。在传统教学中,常见的分离提纯操作往往是依托简单的实验来独立呈现,在关联性、系统性及功能性上的介绍不足,导致学生对物质的分离提纯缺乏整体认识,在后续分析工业流程图时存在困难,影响学生对科学原理、科学本质、学科思想等方面的理解。本文以粗盐分离提纯教学内容为载体,通过有效的教学活动渗透粗盐分离提纯的育人价值,外显物质分离提纯在实验中的功能,促进学生形成化学实验的核心思维,发展学生的化学学科核心素养。

二、中华优秀传统文化与学科核心素养落实的关系

学科核心素养是在各种形式的学习活动和不断发展的学科知识中逐渐形成的关键能力、必备品格和价值观念,这是一个系统且漫长的发展过程。中华优秀传统文化博大精深、源远流长,不仅蕴含丰富的化学知识,还包含化学知识发现的过程。将学科核心素养与中华优秀传统文化深度融合,育人立意将更加精准鲜明,布局安排更加系统完整,内容更加科学合理,呈现方式更加丰富生动,对于全面提升学生的学科核心素养,厚植学生文化底蕴,让学生感悟中華民族智慧,落实立德树人根本任务有着重要意义。

(一)源于真实情境,凸显学科价值

人类文明的衍变是科学知识动态推进和科学精神不断传承的过程,通过构建基于人文背景的真实情境,能引起学生主动探索科学世界的兴趣。在这个过程中,学生可以重走科学探究之路,探寻科学演变的来龙去脉,揭示知识背后所蕴含的科学思想与科学方法,提高科学素养。此外,通过对真实历史事件进行持续的追问和反思,对科学冲突进行再次辩论和探究,学生自发地从自身的生活经历或情感中寻找原型或轨迹,将原本相对孤立、碎片化的知识进行重组和延伸,形成将化学研究成果应用于生产生活的意识,提高对未来社会的适应力与创造力。盐是人类赖以生存的资源,也承载着人类智慧的光芒,贯穿人类文明进步的全过程。本文基于盐的故事,厘清时代进程,研究分离提纯操作,让学生理解盐对于提升人类生活质量有重要作用。

(二)厘清发展脉络,强化教学逻辑

清晰的教学逻辑是有效课堂的核心特征之一,教学活动的有效开展应遵循其内在逻辑的发展脉络[2]。历史文化真实不可改变,不同时期的历史事件印刻着化学发展的脉络,主干就是科学本身所遵循的逻辑关系,这需要教师进行一定的加工和重组。在教学中,教师可以不拘泥于时间顺序,但需要在尊重学科知识内在结构体系的基础上,结合学生认知发展的规律和需求,选择关键史料,呈现核心知识发展脉络,实现科学逻辑与学生心理逻辑的统一。在严谨的教学逻辑牵引下,学生冲破固有思维的桎梏,拓宽思维的广度,发展学科核心素养。同时,这些重大发明和发现与无数科学家的不懈努力分不开,学生通过学习,体会科学家的人格魅力,强化学习动机。本文以盐业发展史为情境主线,依照“原型—发展—应用”的教学逻辑,使隐藏在工业流程中的分离提纯操作及物质转化关系得以外显,促进学生形成中学化学实验及探究活动的核心思路,加深学生对科学本质及科学方法的理解和体会。

(三)感悟科学精神,弘扬国家情怀

化学学科核心素养的发展,不仅在于发展学生的化学知识与科学方法,更在于发展学生的科学态度和必备品格,培养科学精神和社会责任。开展中小学中华优秀传统文化教育,解读中国人民在科学探索、技术发明方面作出的贡献及其对科学发展的深远影响,有助于发展学生不畏艰难、坚持进取的精神。同时,对于坚守中华民族的根与魂,筑牢民族文化自信、价值自信的根基,增强国家文化软实力,培养青少年做堂堂正正的中国人,具有重要意义。本文先是展示古代劳动人民通过摊晒方式从海水中获得粗盐的场景,呈现古代劳动人民的智慧,接着着重讲述以范旭东为代表的我国化工先驱建立久大精盐公司用精盐代替粗盐,给老百姓生产食盐的过程,讲述范旭东等实业家在中国社会变革时期,艰苦创业、科学救国、造福人民的爱国情怀与民族精神,这对学生的价值观发展有重要的教育意义。

三、教材分析

“粗盐分离提纯”是人教版高一化学必修第二册(2019年版)的一个实验,要求学生能基于物质的性质差异初步学会物质检验、分离、提纯等化学实验基础和基本技能。物质的分离提纯是中学化学科学实验探究活动中的一个重要指导思想,具体包括过滤、渗析、结晶、萃取、蒸馏等,在化工生产和生活实践中具有广泛的应用,具有重要的学科价值和社会价值。

四、教学目标

1.让学生在感受诗句描绘古人晒盐的真实场景中,了解盐的生产源头,感悟化学对社会发展的重大贡献,提高社会责任意识。

2.通过回顾粗盐分离提纯的发展历程,重新认识物质的检验、分离、提纯等基础实验知识,形成物质分离、检验的化学实验核心思路。

3.能将分离提纯知识运用到化工生产和生活实践中,掌握分离提纯复杂混合体系的基本技能,构建物质分离提纯基本模型。

4.感受科学家不畏艰苦的奋斗精神,领略中华优秀传统文化的魅力,增强民族自信。

五、教学设计与实施

(一)建立模型——初步构建混合物分离提纯的认知模型

教师通过展示晒盐场景,带领学生品读传统文化,激活学生的已有认知,让学生主动关联初中有关粗盐中难溶性杂质去除的实验活动,进而检测学生对溶解、过滤、蒸发等基本操作的认识水平,帮助学生初步构建混合物分离提纯的认知模型。

【学习任务】品读传统文化,回顾实验基本操作。

【评价任务】通过真实情境回顾结晶操作,诊断学生对混合物分离提纯的认知水平。

【课堂活动】盐从哪里来?

【情境1】“万亩滩涂拢井田,引来碧水晒长天”。

【情境2】长芦盐场晒盐场景。

【问题】请同学们结合情境2的晒盐场景,细细品味情境1中的诗句描述了一个什么样的场景?运用了化学上的哪一种分离提纯方法?这样得到的盐可能会混有哪些杂质?

【证据推理】我国古代通过摊晒方式生产的盐基本上是粗盐,粗盐中除氯化钠之外,因为产地不同,所含杂质的种类也不同。当粗盐中含有七水硫酸镁时,人食用后会导致腹泻。我国古代很早就把含七水硫酸镁的粗盐叫作泻盐。粗盐中含有硫酸钠和硫酸镁都会使盐呈现苦味。川盐含有氯化钡,食用后轻者恶心呕吐,腹泻腹痛,周身疲软乏力,俗称“软病”。那个时候,老百姓只能食用氯化钠含量不足50%的土盐,被西方人嘲笑中国人是“食土民族”。[3]

【信息提炼】粗盐中除了NaCl,主要还含有Ca2+、Mg2+、SO42-和泥沙等杂质。

【过渡】如何提高粗盐纯度,让每一个老百姓都能吃上放心、安全的食盐?我国化学家开始了艰难的探索。

【设计意图】中国古代的优美诗篇和先进的科学技术均蕴含了古人的化学智慧。用诗句描绘古人晒盐的场景,创设真实、具有挑战性和吸引力的学习任务,直接切入分离提纯操作,勾画混合物分离提纯的雏形,发展学生宏观辨识与微观探析化学学科核心素养。同时还给学生美的享受和无限遐想,引发学生对中华优秀传统文化的认同,增强民族自信。

(二)形成认识思路——建构混合物分离提纯的操作模型

经过蒸发、过滤操作后得到的只是粗盐,该如何提高粗盐纯度?这是制盐发展过程中最重要的课题。教师通过介绍我国第一家工业化生产精盐的企业,让学生跟随化工先驱的脚步,思考除去可溶性杂质的方法,提炼粗盐提纯操作模型,体会科学研究对人类发展的重要价值。

【学习任务】解读久大精盐制盐工艺,构建粗盐提纯操作模型。

【评价任务】通过构建粗盐提纯的操作模型,诊断学生的信息获取能力及信息整合水平。

【课堂活动】设计粗盐提纯的操作流程。

【证据推理】1914年,著名实业家范旭东创办了我国第一家工业化生产精盐的企业——久大精盐公司,结束了中国人民食用粗盐的历史[4]。据记载,精盐制造程序为:粗盐随时倾于仓旁洋灰池中,使之溶解成饱和之盐卤,再通过沙板数层,滤净泥渣流入澄清池。池内,有石灰乳少许,可使铁化合物杂质沉淀于池底。然后用唧水机吸入位于高塔之卤箱。再由卤箱放入长方平底二只大锅,烧煤熬煮至摄氏一百零九度左右,即结晶而成雪白精盐,捞移于湿盐仓内,约经廿四小时,俟苦卤滴尽,分批在盐炕烘烤,干后筛细包装,即可出售矣。[5]

【问题1】请从以上史料中提取有用信息,画出粗盐提纯的流程图。

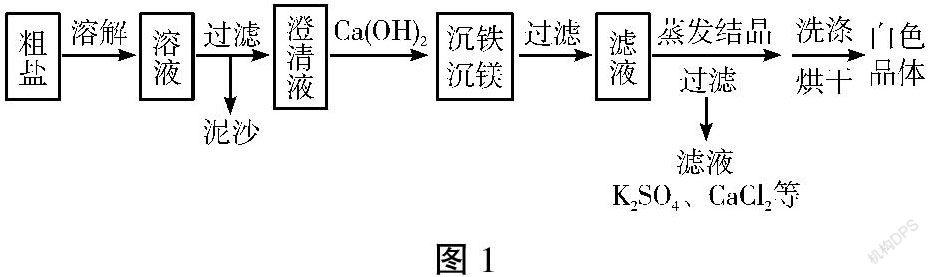

学生建构粗盐提纯流程图(如图1)。

【问题2】请分析图1的流程,判断白色晶体可能还含有什么杂质?你想如何检验它的存在?

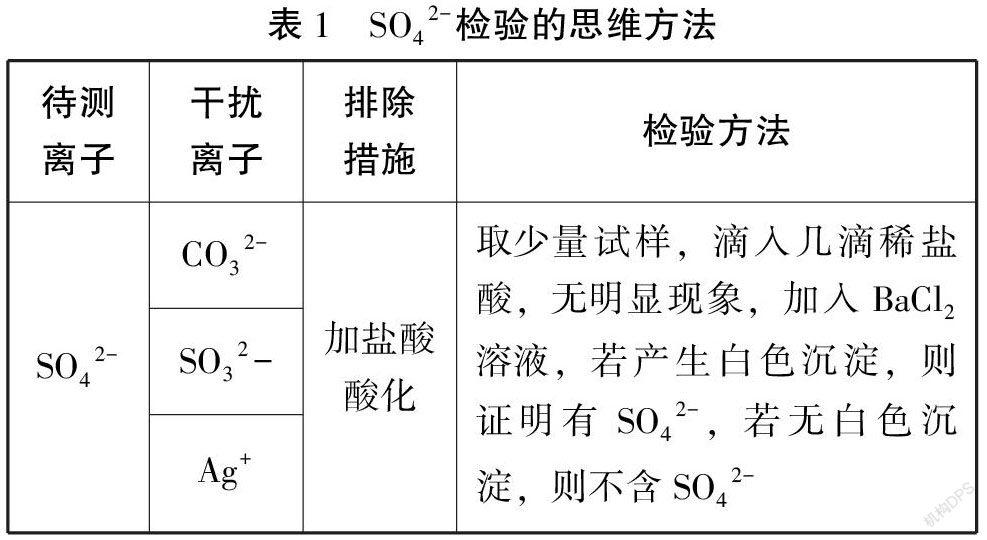

【知识整合】SO42-的检验(见表1)。

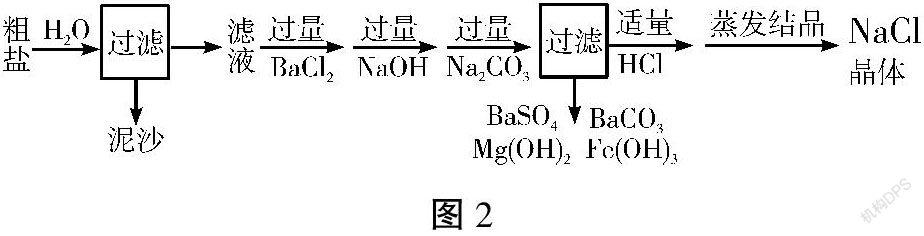

【问题3】请基于除杂的原则,完善上述粗盐提纯的流程图。

学生完善粗盐提纯流程图(如图2)。

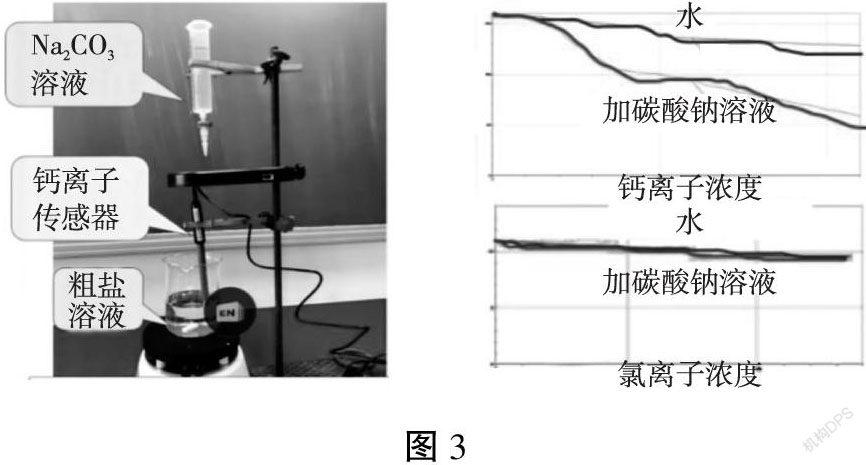

【实验探究】精制食盐及检测粗盐溶液中加入Na2CO3溶液前后钙离子浓度和氯离子浓度的变化(如图3)。

【问题4】基于上述粗盐提纯的流程,你能建构混合物分离提纯的操作模型吗?

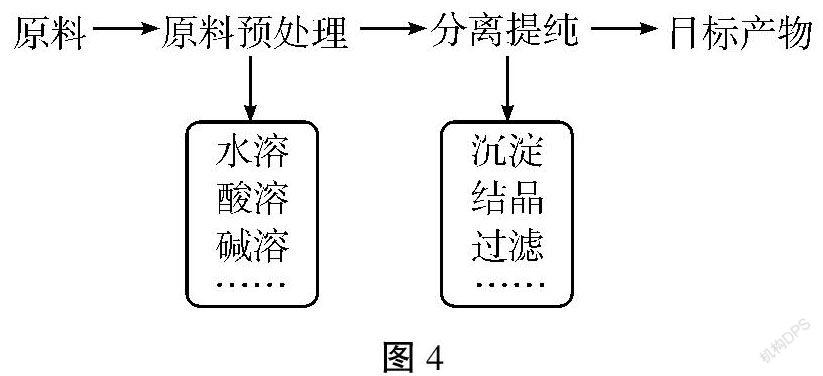

学生建构混合物分离提纯操作模型(如图4)。

【评价】以范旭东为代表的实业家,在中国一穷二白的情况下,艰苦创业,造福人民,这需要多么了不起的民族精神才能做到,值得我们景仰。现如今,我们处于新工业时代的背景下,通过我们共同的努力,工业生产已然成为世界领先水平。

【设计意图】近代文明成果和化学史实蕴藏了丰厚的时代背景和人文力量,教师可以引导学生主动、持续地参与到知识的认识和探索过程中。学生通过梳理久大精盐制造的流程,并结合实际问题完善粗盐提纯操作模型,逐步建构物质的分离提纯思维模型,理解科学技术对社会发展的推动作用,体会以范旭东为代表的化学实业家的民族精神。从而培养学生独立思考、敢于质疑和敢于批判的创新精神,发展学生的证据推理与模型认知、科学探究与创新意识等化学学科核心素养。

(三)内化认识方式——应用混合物分离提纯的操作模型

物质的分离提纯是化学科学实验探究活动中的重要思想。除了简单的分离提纯操作,更多的生产活动还涉及物质转化和合成问题,这也是物质的分离提纯的根本价值所在。教师通过让学生设计废铁锅制备绿矾的工艺流程,让学生完整体验科学研究的过程,体会化工生产对社会的推动作用,检测学生解决实际问题的能力,提高学生的社会责任感。

【学习任务】传承民族精神,解决实际生产问题。

【评价任务】通过解决实际问题,诊断学生的创新意识水平。

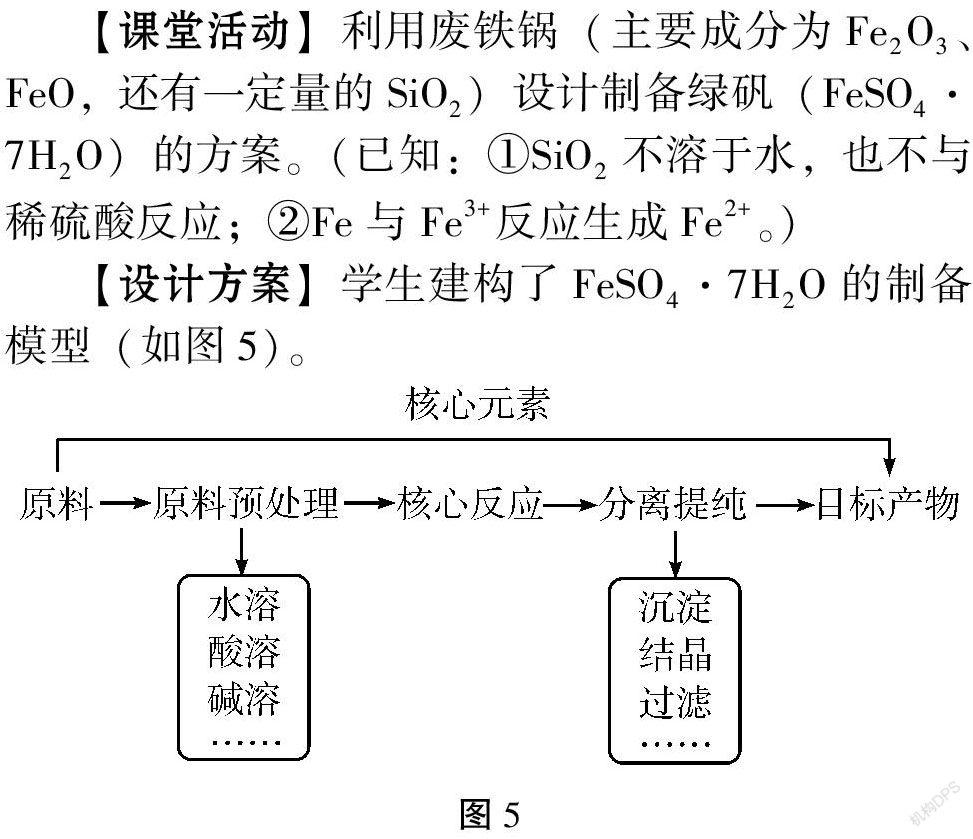

【课堂活动】利用废铁锅(主要成分为Fe2O3、FeO,還有一定量的SiO2)设计制备绿矾(FeSO4·7H2O)的方案。(已知:①SiO2不溶于水,也不与稀硫酸反应;②Fe与Fe3+反应生成Fe2+。)

【设计方案】学生建构了FeSO4·7H2O的制备模型(如图5)。

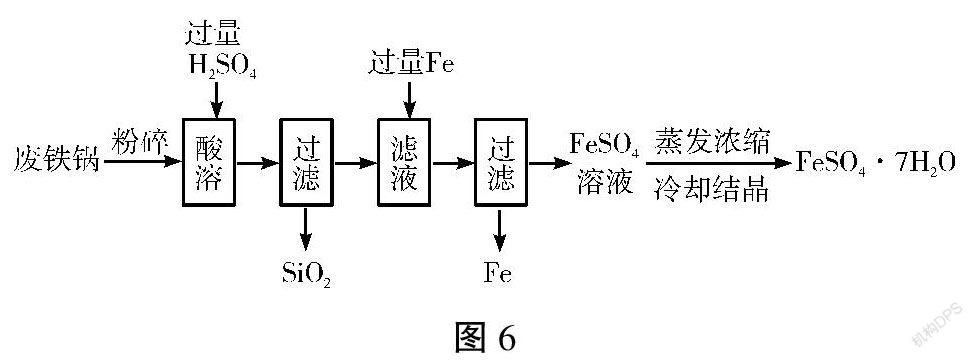

【完善模型】学生根据教师提示完善了混合物分离提纯的操作模型(如图6)。

【设计意图】教师应基于真实问题创设真实情境,让学生充分认识化学学科的价值。学生通过解决生产实际问题,亲身经历科学探究的完整过程,完善混合物分离提纯的操作模型,提升科学探究与创新意识等化学学科核心素养。

六、总结

本节课充分利用学生在初中已有的粗盐提纯知识背景,进行分离提纯操作、杂质离子的检验和工业流程设计的拓展延伸,具有丰富的学科核心素养发展价值。教师通过带领学生回顾制盐技术发展的历程,让学生感受我国古代人民的智慧,体会科学发展的曲折。同时,在已有的粗盐提纯和科学史料的基础上,通过设计流程、实验探究和实践评价等多样化学习活动,还原并改进久大精盐公司生产精盐的工艺流程,探析可溶性杂质的检验和分离提纯操作,外显科学原理与本质,促进学生逐步开拓思维,形成系统的分离提纯知识结构体系。最后通过将化学研究成果应用于生产实际,解决废铁锅制备绿矾的真实问题,促进学生用科学的发展观看待问题,提高学生的创造力,对落实立德树人根本任务,发展学生的社会责任感,培养未来社会高素质的创造型人才有重要意义。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.中华优秀传统文化进中小学课程教材指南[Z]. 2021-1-8.

[2]孙重阳. 追溯化学历史,发展学科素养:以“碳酸钠的性质与应用”教学为例[J].江苏教育,2020(3):49-52.

[3]徐著奇.川盐中的钡[J].盐业史研究,2008(2):60-64.

[4]刘胜. 久大精盐公司研究[D].芜湖:安徽师范大学,2010.

[5]赵津. 范旭东企业集团历史资料汇编:久大精盐公司专辑(上册)[M].天津:天津人民出版社,2006.

(责任编辑:罗小荧)