校企地实践育人共同体的构建与长效机制研究

2021-12-28梁皓东马英薛舒尹

梁皓东 马英 薛舒尹

摘 要:支教是师范专业开展实践育人的重要形式,通过支教构建校企地实践育人共同体长效机制对于增强实践育人效果具有重要作用。本文以华中师范大学“乐育人材”项目为例,研究校企地实践育人共同体建设的内涵和价值、分析校企地实践育人共同体长效发展的问题和障碍,初步总结出了校企地实践育人共同体长效机制的一些经验:增进主体间价值认同、完善育人工作机制、丰富实践育人内涵、强化育人平台建设。

关键词:校企地合作,实践育人共同体,高校大学生

中图分类号:G651

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2021)09-0033-03

习近平总书记指出,要“坚持教育同生产劳动和社会实践相结合,广泛开展各类社会实践,让学生在亲身参与中认识国情、了解社会,受教育、长才干,不断拓展学生社会实践的平台和路径。”2017年末,教育部思想政治工作司、人力资源与社会保障部就业促进司、国务院国资委综合局共同部署推进高校实践育人工作,要求切实加强新时代高校实践育人工作,进一步把全国高校思想政治工作会议精神贯彻落实引向深入,树立新思政观,并再次强调构建实践育人共同体,打通实践育人“最后一公里”。

一、校企地实践育人共同体内涵和价值

实践育人高校人才培养的重要环节。共同体一般是指由若干相互联系、相互作用的要素在共同的条件下、按一定的方式组成的相对稳定的统一体。构建共同体的目的在于促进共同体内各主体相互协作、相互扶持、相互促进,实现“一加一大于二”的效果。校企地实践育人共同体是政府、高校、企业、社会各方面力量按照“目标共同、基地共建、资源共享、责任共担”原则建立的集“思政育人”和“专业育人”功能为一体的育人载体[1],其活动开展形式一般包括社会调研、暑期支教、专业实践、志愿服务、精准扶贫、社区服务等。校企地实践育人共同体的建设拓宽了实践育人的教育主体,有效整合了高校、政府和社会的资源,增进了各教育主体之间的合作关系,有利于调动各教育主体的积极性,同时充分体现了高等学校教育教学改革的精神,拓展了大學生教育实践的内容和形式,突出了新时代人才培养的目标,对于增强实践育人效果、提高实践育人的可持续性具有重要意义。

二、校企地实践育人存在的问题和障碍

多年来,地方政府、学校、企业共同参与,通过组织实践教学、社会实践、创新创业等方式,积极构建实践育人共同体,取得了突出成绩,但短期效果明显,长效机制难以为继。针对这一问题,本研究面向实践育人共同体的组织者、协同者、参与者进行广泛调研,将问题概括为以下五个方面:一是协同理念缺位。实践育人共同体各主体之间虽签有共建协议,但未遵循“联动建设”理念,实际操作中未能共同发力。二是共同体管理不到位。共同体各主体具体负责何种事务,如何沟通,怎样保障落实,存在着运营管理不力的问题。三是共同体发展后劲不足。这其中包括未制定长远发展规划,相关负责人变更频繁,共同体保障机制不健全,指导教师指导能力不足和学生实践能力不足等多方面原因,四是信息化程度不高。未能充分利用信息技术推进信息沟通、资源整合,部分实践育人项目在基地建设上存在同质化、低水平的问题,没有突出学校和专业特色。[2]五是宣传推广不力。对实践育人的好方法、好案例等缺乏宣传推广。

三、建设校企地实践育人共同体的实践

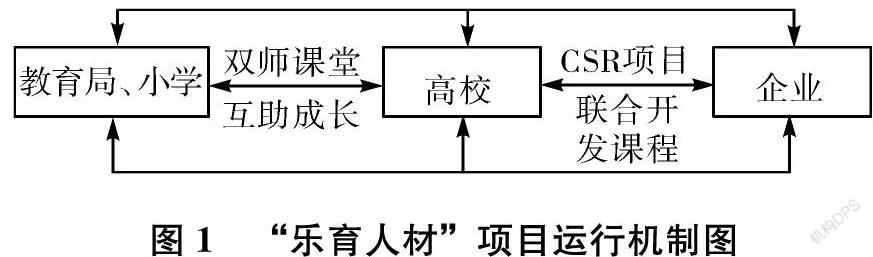

华中师范大学“‘乐育人材'——乡村教育赋能计划”项目已运营超过6年。项目依托华中师范大学优质的教师教育资源,在服务地教育局、中小学的积极配合和社会企业、公益机构的大力支持下,基于远程云服务,通过“双师课堂”开展线上线下智慧支教、举办教育信息化主题培训、建立师范生志愿者与乡村教师“1+1”互学互助小组的等形式,构建起集实践育人和教育帮扶功能为一体的“共同体”。

(一)夯实实践育人共同体建设基础

项目开办之初,得到了华中师范大学、服务地教育局、中小学、社会企业和公益机构的大力支持,华中师范大学为项目开展远程教学提供录播教室,对口服务小学在网络教学设备的配备、线下支教学生的吃住行、活动的宣传等方面提供了大力支持,深圳市点猫科技有限公司联合“乐育人材”项目开发少儿编程课程,北京童年一课教育基金会对项目进行了长期的资助,在线教学平台“翼欧软件”免费为本项目提供在线教育技术支持。此外,项目建立了严格的志愿者招募、管理和培训制度,制定了《“乐育人材”项目教务管理手册》《“乐育人材”项目志愿者授课手册》《“乐育人材”项目课程满意度反馈表》,保证了项目的科学化、专业化水平。

(二)丰富实践育人共同体建设载体

项目运用信息技术,通过“双师课堂”全年面向乡村小学开展在线公益支教,支教课程统一编入对口服务乡村小学教学计划,有效解决了传统的暑期“三下乡”支教活动时间短、持续性差、评价与反馈不到位等方面的问题。此外,项目率先探索构建“师范生+乡村教师”学习成长共同体模式,师范生向乡村教师学习课堂教学经验,乡村教师向师范生学习教育信息技术,并通过联合备课、“双师课堂”教学、“混合课堂”教学等形式进一步交流,实现师范生和乡村教师的共同成长,构建了基于网络远程互助的实践育人共同体模式。

(三)营造实践育人共同体建设氛围

通过项目启动仪式、合作仪式、推进会、研讨会、经验交流会、备课会等推进多层次多形式交流沟通,增强主体之间的交流。截至目前,项目在河北省清河县连庄小学、保定市博野南邑小学、河南信阳段湾小学等地建立“在线素质教育实践基地”8个,开发美术、音乐、国学、少儿编程等在线素质教育课程14套,开展线上课程100余期,线下课程30余次,课时量超过8000课时,服务超过24万人次。光明日报、人民网曾专题报道。项目代表学校参加第四届中国青年志愿服务项目大赛,获省赛金奖、国赛银奖,并受邀参加第四届和第五届中国教育创新成果公益博览会。项目团队荣获湖北省“本禹志愿服务队”称号。项目核心志愿者陈春林获得“大学生年度人物”称号,刘宇杰获“长江学子”称号。合作的清河县教育局依据项目总结的案例“互联网让教育更简单、更公平、更快乐”获评河北省2018年度基础教育信息化应用典型示范案例。

四、建设校企地实践育人共同体长效机制

总结“乐育人材”项目建设经验,本研究认为建立校企地实践育人共同体长效机制应包括以下几点。

(一)增进主体间价值认同

价值认识是不同主体针对价值问题达成的基本一致的态度和看法。价值认同是推进校企地实践育人共同体可持续发展的前提。以价值认同为前提构建的实践育人共同体,能够打破个体意识的局限,从而将分散的组织和个人聚集起来,形成实践育人强大的精神纽带[3]。校企地实践育人共同体的建设要以培育和践行社会主义核心价值观、提升学生的创新实践能力为目标,在“实践育人是全社会的共同責任”的价值的指导下[4],充分征求和尊重高校与政府、企业、社会等主体的需求,汇聚各方力量,合力推进实践育人取得实效。

(二)完善育人工作机制

完善的育人机制是校企地实践育人共同体长效发展的基础。在共同体建设过程中,一方面,要充分明确高校、政府、企业等主体具体负责何种事务,如何沟通工作,怎样保障落实,要通过制度的形式对各主体的工作职责进行严格规定,避免责任划分不清、履责不力等问题。高校是育人的主体,对于高校来说,要从整体上对实践育人项目进行统筹规划,并主动寻求政府、企业和社会等力量的支持。对于政府而言,要在实践育人项目顶层设计和项目实施上给予指导,发挥好政策支持、构建引导和监督促进作用。对于企业来说,要积极为高校学生提供专业实践平台,提供必要的技术支持和指导[5]。对公益机构来说,要协助高校建立公益服务平台,提供公益资源和资金支持。另一方面,要加强对实践活动的管理,建立科学的组织架构,营造良好的活动氛围,建立可靠的保障机制。

(三)丰富实践育人内涵

丰富工作内涵是校企地实践育人共同体可持续发展的关键。校企各方要始终遵循育人原则、育人规律,充分尊重学生主体地位,激发学生的主动性、创造性,结合育人对象的专业特长,聚焦社会痛点难点,合理利用现代化信息技术手段,不断丰富育人内容,创新实践方式,在实践中培养大学生的奉献精神和责任意识,提高大学生的实践能力,实现“实践教学”与“思想教育”的内在的“共同”。

(四)强化育人平台建设

持续加强育人平台建设是实现校企地实践育人共同体长效发展的保证。实践育人平台建设要以高校人才培育方案为依据,坚持共商共建共享原则和问题导向,发挥高校的知识优势,汇聚政府、企业、社会的资源优势,全面推进社会实践、志愿服务、专业实践、精准扶贫等活动的开展,加强产学研合作,建立一批类别多样、功能细分、特色鲜明的育人平台[6],保障校企地联合育人落地见效。

参考文献:

[1]北京化工大学全国大学生思想政治教育发展研究中心组.中国大学生思想政治教育年度质量报告2015[M].北京:光明日报出版社,2016:150.

[2]刘宏达,许亨洪.我国高校实践育人共同体建设的内涵、问题及对策研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2016,55(5):170-176.

[3]董广芝,夏艳霞.高校实践育人共同体建设研究[J].黑龙江高教研究,2018(12):133-135.

[4]朱华.实践育人共同体的构建与实践探索[J].学校党建与思想教育,2016(11):72-74.

[5]徐瑾.高校实践育人共同体:内涵、特征与模式[J].兰州教育学院学报,2017(8):145-150.

[6]高天琦.多维视域下高校实践育人共同体构建的探索与实践[J].黑龙江畜牧兽医,2019(24):150-152.