荆楚古音的现代回响

——钟信明笛子协奏曲《巴楚行》第一乐章《往事》音乐分析

2021-12-28李碧高

李碧高

(湖北文理学院 音乐与舞蹈学院,湖北 襄阳 441053)

作曲家钟信明于1956年毕业于中南音专(武汉音乐学院前身)指挥专业,后留校工作,一直扎根湖北。1958年开始作曲,1961年28岁的他就创作出了代表作品之一《长江画页》,从此与湖北荆楚大地的民族民间音乐结下良缘。20世纪80年代,荆楚古音“兴山三度”的特殊音响色彩被发现,本地区民歌最核心的旋律特征为:#do-mi-sol,其中#do-mi是介于大小三度之间,为345±20音分。[1]主要包括#do-mi-sol三音列,以及在这个三音列的基础之上再添加其他介于大小二度或大小三度之间的音,就形成#do-mi-sol-la四音列、#fa-la-do-re-mi五音列等不同演变形式。这种变体形式的音阶通常中间的三度音程始终是稳定的,而上下的三度、二度音程都是介于大小二度或大小三度之间的音,这些音就会构成极其特殊的“减三声、减七声”。如谱例1所示。

谱例1 《送郎》:兴山·长平民歌片段

这首民歌的调性为G调,在G调上形成#do-mi-sol-la四音列。其中#do-mi、sol-la两个介于大小三度和大小二度形成的特性音程始终处在游弋不定的状态,只有中间的mi-sol是稳定的小三度。因此,旋律的整体情绪以游弋不稳定为主,与中国汉族典型的五声性调式形成了鲜明的对比,呈现出荆楚大地浓厚的神秘色彩。

“摆手舞”在土家语中称为“舍巴日”,是荆楚大地历史记载的由古代战舞逐渐演变成土家祭祀活动的一种大型歌舞,其动作均从种苞谷、打谷、薅草、插秧等劳作中演化而来。湖北恩施土家族苗族自治州的“巴东堂戏”是由四川盆地巴蜀文化的梁山调与荆楚文化的汉剧等融合演变而来[2],主要分为“大筒子音调”和“小筒子音调”。

荆楚古音是历史上在荆楚大地流传下来的具有民俗习惯或民族传统文化审美意识的地域性音乐。随着历史的变迁,“荆楚之声具有以情感人、注重旋律的艺术风格以及自由奔放、回旋吟咏、随兴而发、兴尽方止的艺术追求;荆楚音乐最显著的形态特征是:乐舞合一、相合而歌;五音繁会、善乐知音;多样且奇妙的曲体结构形式;多样的乐器及多种乐器组合所导致的八音合鸣、恢宏体制等”[3]。作曲家钟信明在其创作的大部分作品中也多次运用了荆楚民间音乐素材,这部笛子协奏曲《巴楚行》也不例外,共包含《往事》《山魂》《节庆》三个乐章,本文以钟信明笛子协奏曲《巴楚行》第一乐章《往事》为研究对象,试图从音乐结构、音高材料、调式调性思维等作曲技法研究入手,对“兴山三度”民歌与地方“摆手舞”“巴东堂戏”等荆楚古音传统民间素材在本作品“横向与综向”使用的方法与技术进行分析与梳理,企图能够对荆楚古音在本作品现代回响所运用到的具体技法、民族文化意识进行诠释与总结。

一、《巴楚行》第一乐章《往事》的曲式结构与材料

笛子协奏曲《巴楚行》第一乐章《往事》的曲式结构为减缩再现的奏鸣曲式,由引子、呈示部、展开部、华彩段、再现部五个部分构成。下面分别从曲式结构、材料来源、文化属性与音乐内涵等不同角度进行详细分析与诠释,如表1所示。

第1小节为整首乐曲的引子,由派生展开的四个乐句与主部导入构成,其材料来源于湖北“兴山三度”音调,散版,主导速度为Largo。

第2-105小节为呈示部,包含主部、连接部、副部三个部分。其中,主部(2-44)由展开中段的综合再现三段曲式构成,呈示段由4+4+7连续对比的三个乐句构成,展开中段是由8+5派生展开两个乐句构成,综合再现段叠入开始,由5+10两个乐句构成;音乐材料来源土家族“摆手舞”音调,属于荆楚音乐文化呈示。连接部(44-51)叠入开始,由3+5平行非方整的两个乐句构成,音乐材料延续了主部材料。主部与连接部的主导速度均为Andantino。副部(52-105)由5小节导入+主题呈示+13小节展开变奏I(曲笛与小提琴solo对话)+7小节展开变奏II(乐队与乐段对话)+5小节展开变奏III(曲笛与乐队对话)+21小节展开变奏IV(乐队与乐队对话)六个阶段构成,音乐材料来源于巴东堂戏大筒子“音腔四平调与苦板”,属于巴蜀文化呈示,主导速度为Adagio。

第106-326小节为展开部,由引入阶段(106-115)、展开中心I(116-235)、展开中心II(236-247)、展开中心III(248-298)、展开中心IV(299-326)五个部分构成。展开中心依次对主部、副部材料进行两次交替展开,其中主部材料占据主导地位。这种结构思维主要突出荆楚文化与巴蜀文化的两个部落的矛盾冲突与斗争,主导速度由Presto改为Allargando。最终通过这两种文化在相互冲突中寻求共生与融合引出华彩段(327)。

第328-366小节为减缩再现部,仅仅基本原样再现了呈示部的主部,从结构思维似乎暗示了以巴东堂戏音乐材料为代表的巴蜀文化逐步融入以土家族摆手舞为代表的荆楚文化当中,主导速度回到Andantino。

表1 曲式结构与材料分析

二、荆楚古音的现代回响:两种文化属性音乐主题分析与解构

通过本首乐曲的标题《巴楚行》即可得知,作曲家是在湖北西南区域的兴山和恩施土家族苗族自治州巴东县采风时,将本地区特有的荆楚文化与巴蜀文化进行融合创作而成。本区域东连荆楚,南接潇湘,西临渝黔,北靠神农架,其区域的音乐文化自然具有一定融合性,但根据区域位置来说,作品所采用的历史流传下来的具有民俗习惯或民族传统文化审美意识的音乐文化,都隶属于湖北荆楚古音。下面笔者对本乐章荆楚古音在两种文化属性音乐主题中的调式调性思维,进行横向与综向两个维度分析与解构,试图找到荆楚古音现代回响的核心密码。

(一)荆楚文化属性的音乐主题

在本乐章中,代表荆楚文化属性的主题是引子主题与呈示部主部主题。其中引子主题的主导音高材料主要来源于湖北兴山,其音高最主要的特征体现在兴山三度音程上。不仅每个乐句包涵了大量以小三度为主派生的其他三度音程,并且四个乐句的结束音也形成“#c、a、f”下行三度排列布局。如谱例2所示。

谱例2 引子主题与音高简化分析

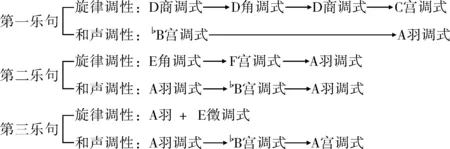

呈示部主部主题的调式调性思维主要表现在三个方面:第一个方面表现为在五声性综合调式体系运用的基础上融合了泛调性效应。如谱例2所示:在主部主题呈示段中,第一乐句为4小节,主要从D商调式,进行到C宫调式结束,中间穿插了D角调式,主要运了同主音与同宫系统调式体系;第二乐句从E角调式进行到F宫调式,最后结束在A羽调式,主要综合了同宫系统与下属宫系统调式体系;第三乐句是A羽与A宫系统E徵综合调式,主要运用了同宫系统调式综合体系。

谱例3 呈示部主部主题呈示段旋律调性分析

第二个方面表现为横向上旋律调性的游弋性与纵向上五声性纵合性结构的和声调性配置以异步性为主,同步性为辅。如图1分析所示:第一乐句的旋律调性与和声调性均为异步性,由异宫系统调式叠置开始,结束于同宫系统调式体系;第二乐句的旋律调性与和声调性由同宫系统调式开始,经过异宫调式体系,最后同步性结束A羽调式;第三乐句的旋律调性与和声调性由同步性A羽调式开始,经过异宫调式体系,最后以同宫系统调式结束。

图1 主部主题旋律调性与和声调性分析图示

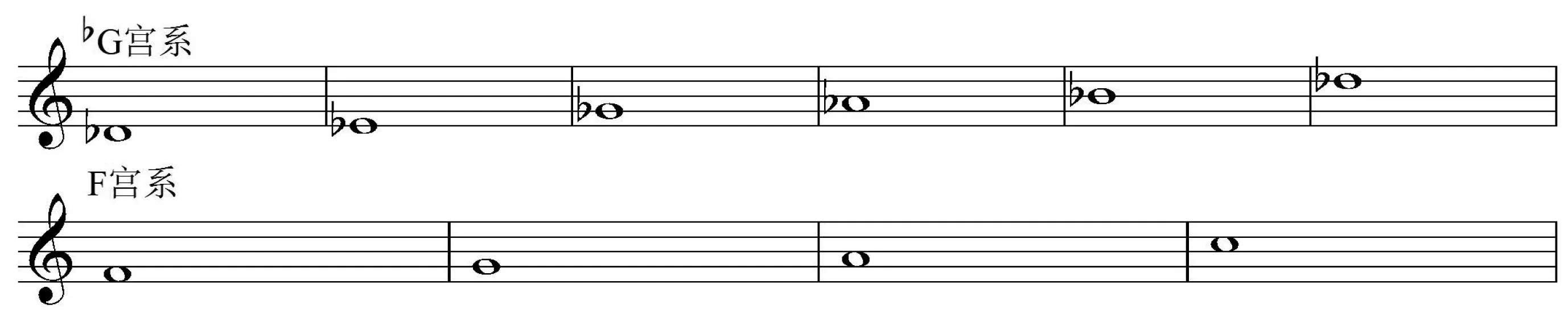

其中,第一、第二乐句整体上由C宫系统、F宫系统、降B宫系统构成调式综合体系八声音阶,也可以看作是C宫系统清乐与燕乐七声音阶构成的混合八声音阶,或看作C宫系统与降B宫雅乐/F宫清乐七声音阶构成的混合八声音阶。第三乐句整体上由C宫系统、降B系统、A宫系统三种调式形成综合调式半音体系。

谱例4 主部主题综合调式音阶体系

第三个方面表现在主部主题的展开中段,由曲笛和中提琴、曲笛和小提琴I、小提琴II构成综合调式体系的多调性对位。如谱例5所示:曲笛声部主要为C宫系A羽调式与D宫系A徵调式构成的调式综合体系。中提琴声部主要为D宫系E商调式与E宫调式构成的综合调式体系,表现为加入了兴山三度特性音程,地道的体现鄂西荆楚古音的风土人情。这两个声部在横向上均表现为不同宫系不同调式同主音综合的调式特征,在纵向上表现为多调性对位式特征。

谱例5 曲笛和中提琴多调性对位分析

(二)巴蜀文化属性的音乐主题

代表巴蜀文化属性的音乐主题首次出现在呈示部副部主题,所采用的音乐材料融合了巴东堂戏大筒子音腔“四平调与苦板”的开头音调,由旦角四平上行5度、3度跳进和苦板下行叹息音调或线性进行构成,其调式主要为徵调式色彩,如谱例6所示。

谱例6 巴东堂戏《四平调》《苦板》片段

其和声调性由大提琴、钢琴声部保持在降D宫系统调式上作持续音调性,圆号、长号、钢琴右手声部伴有下行线性进行。旋律调性在G调低音曲笛主要表现为降D同宫系统之间的调性游弋,依次经过F角、降B羽、降D宫、插入性的G角与降G宫、降E商六个调式;其中插入的G与降G同名半音所形成G角与降G宫综合调式,增加了一些巴东堂戏的神秘色彩,如谱例7所示。从调式调性综合角度来看,副部主题核心材料的旋律融合降G宫系和F宫系两种调式色彩,如谱例8所示。

谱例7 副部主题旋律调性分析

副部主题呈示之后依次经过四次展开变奏,每次展开的旋律调性分析如表2所示:副部主题展开I,曲笛声部的旋律调性主要表现为降A宫与G宫小二度宫系统到D同主音五度宫系调式系统转换,而对位声部小提琴I的旋律调性主要表现为D羽到A羽五度羽调式色彩转换,中间插入A羽的同名半音#A羽调式。副部主题展开II的旋律调性主要表现降B宫与B角的综合调式向C宫与E羽综合调式转换。副部主题展开III的旋律调性主要表现为曲笛与长笛、双簧管的不确定性向小二度调性对置进行发展。副部主题展开IV的旋律调性主要表现为B宫向降E角调式进行转换。整体上,副部主题在发展过程中,旋律调性主要表现在宫、角、羽三种调式色彩上。

表2 副部主题展开阶段调性分析

武汉音乐学院作曲系彭志敏教授在钟信明教授从艺60周年、从教55周年暨作曲学科建设研讨会上发言,告诫所有当代中国青年作曲家:要向钟信明那样“发自肺腑地热爱音乐,锲而不舍地坚持创作,毫不动摇地扎根生活,主题鲜明地语出湖北,自主创新地使用技法”[4]。在本首作品中,作曲家将荆楚古音通过个人浪漫主义情怀、时代创新意识、西方现代作曲技术完美地融合在一起,奏出了现代回响。

从荆楚古音的现代回响所运用的作曲技术手法来看,在音高关系上主要体现对“兴山三度”器乐化变形与立体化改造;在调式调性思维横向发展过程中主要运用了调式综合、泛调性、插入他调、他调结束,纵向过程中主要运用了多调对位、持续音调性等西方现代作曲技法。在调式调性布局上,较多使用同宫系统调式转换、近关系调性转换、二度宫系对置、不同宫系相同调式对置等手法。从荆楚古音的现代回响所体现的时代民族精神与文化认同来看,作曲家以其强烈的社会责任感,表达出对湖北荆楚大地民族风情与人文情怀的深情热爱,将荆楚古音的神秘色彩表现得淋漓尽致。从荆楚古音的现代回响所体现的文化自信来看,作曲家使用中国最古老的乐器之一竹笛与西洋交响乐队进行创作与表达,向世人传递荆楚古音现代回响的民族文化自信。从荆楚古音现代回响的个性创作语言来看,作曲家有意识地运用连续器乐化“兴山三度”所形成“减三声”和“减七声”,逐渐成为其个性化音乐语言的名片。