《祝福》中叙述者“召唤读者”的机制

2021-12-28何禅君

何禅君

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉 430079)

20世纪80年代以来,学界对于鲁迅经典小说《祝福》的研究,已不囿于“人物”“情节”“环境”“主题”等传统小说要素,或转而运用结构主义叙事学分析法,从叙事作品的表现形式和规律着手探析其文本意蕴。汪晖认为《祝福》的叙述结构是“第一人称非独白性叙述”,叙述者一方面采用“定点透视”讲述他者的悲剧,另一方面与作者、读者存在讽刺性差距,从而流露出对自我的追问、怀疑与反省。[1]该论述从叙事学知识出发,明确了两点:一是关注到了作为“故事旁观者”的叙述者的存在,深化了《祝福》之于“知识分子与文化责任”的内省与反思主题;一是为文本划分了两个叙述层——热拉尔·热奈特(Gérard Genette)将叙述层次划分为外叙述和内叙述[2],针对《祝福》而言,外叙述层是叙述者对整个文本故事的铺展,以“我”返乡为线索;内叙述层是叙述者所讲述的祥林嫂的故事。目前中学课堂若涉及对于《祝福》中叙述行为的分析,多采用此解。

近年来,不少学者对双层叙述结构提出质疑和补充,赵毅衡认为,《祝福》包含三个由高到低的叙述层——第一,“超叙述层”是《祝福》开头及结尾“我”在鲁镇的经历及与祥林嫂的交往;第二,“主叙述层”是“我”对于祥林嫂故事的讲述,因其所占篇幅最多、讲述最连贯而被判断为“主叙述”;第三,“次叙述层”是卫老婆子和祥林嫂本人分别讲述的有关祥林嫂遭遇的内容。[3]

除了叙述层次划分的逐渐明晰,《祝福》中叙述者与作者、读者的关系也进一步得到探讨。韦恩·布斯(Wayne C. Booth)提出“隐含作者”的概念,指其为真实作者的“第二自我”,是某种创作立场、审美趣味或意识形态。当叙述者符合隐含作者的思想规范,则将该叙述者称为“可信的”,反之则为“不可信的”。[4]谭君强由此强调《祝福》的叙述者因其道德与感情的缺陷而违背隐含作者的价值观[5],因而为“不可信的叙述者”。在此基础上,赵新顺指出《祝福》中的“我”是“佯装无知”的叙述者。[6]上述研究虽然指明了读者可以在观照“无知”的叙述者时获得智慧和道德层面的心理优势,但并未阐述文本中的“我”是如何有意显露出自己的“不可信”和“无知”以召唤读者进行怀疑和深思的。以此为研究起点,以下将从三个叙述层为切入点,分析《祝福》中叙述者“召唤读者”的机制。

一、超叙述层:塑造无知冷漠的失败的“启蒙者”形象

在小说文本解读的传统视野中,“我”往往被认为是同“新党”有相近的新思想、对祥林嫂等劳苦女性抱有不自觉的文化责任、却因自身的局限性而最终沉溺于软弱和冷漠状态的知识分子。然而,这种分析始终仅仅将“我”视为“与祥林嫂有所交集”的故事参与人物之一,“知识分子(启蒙者)的困境”也只局限在对于小说主旨层面的挖掘。当关注到“我”作为叙述者的身份,“我”身上所流露的特质,其存在意义就不再是仅仅为了说明“‘我’是一个怎样的人物”,而更在于检验“‘我’是一个怎样的讲故事的人”。

在《祝福》的前两段,读者看到的“我”既表现出和鲁四老爷等讲理学的老监生“话不投机”的自觉、又敏锐注意到祝福时节女性辛苦筹备“福礼”却没有资格参拜福神的礼教陋俗。如果说这样的出场毕竟像是个不俗的返乡的“出门人”,那么从“我”遇见祥林嫂的文本描述开始,叙述者已经在有意暴露自己的不可信。

一方面,“我”对于祥林嫂的认识并不准确。眼见“分明已经纯乎是一个乞丐”的祥林嫂朝自己走来,“我”的首次预判是“她来讨钱”,而万料不到她是来问“人死后有没有魂灵”的,可见“我”认为此时穷困潦倒的祥林嫂只是受困于物质生活的艰难,并未观察到她羸弱不堪的精神状态。面对提问,“我”的第二次预判是“这里的人照例相信鬼,祥林嫂希望其有,又希望其无”“为她起见,不如说有罢”。在此“我”看似十分体贴地考虑祥林嫂的处境,可惜只得表面——“我”认为祥林嫂应当和鲁镇的人一样相信道释家传统宗教的鬼神观,此时的“疑惑”或“希望”只是人在末路的一丝偶然的念想,故此时回答“有”,更能顺应她终其一生的精神信仰和价值观,使她安心。然而,祥林嫂追问的两个问题——“有无地狱”“死掉的一家人能否见面”,彻底使“我”慌乱了阵脚,只能匆匆逃走。第三次预判,“我”再次思考祥林嫂的发问,并将其归结为“在别人的祝福时候感到自身的寂寞”,是“偶尔的事”,这表明“我”并不能真切理解祥林嫂所承受的家散人亡的深切苦楚以及“一女不侍二夫”等贞节观的沉重枷锁。

另一方面,“我”极力宽慰自我,逃避对于祥林嫂之死的责任。首先,“我”认为自己以“说不清”作结,即未对祥林嫂之问有何明确的指向性解答,因此“于我毫无关系”,自己也不会“成了怨府”。然而,“说不清”真的如“我”所言,是“一句极有用的话”吗?当冲茶的短工说起祥林嫂的死亡时间时,他也提到——“昨天夜里,或者就是今天罢。——我说不清。”显然,“说不清”是一种敷衍搪塞的说辞,全然不是如“我”所说“已经推翻了答话的全局”。在仍然心神不宁之际,“我”继而畅想明日进城后“福兴楼的清燉鱼翅”,以物质享乐予以慰藉。得知祥林嫂确已死,“我”的不安源于担心这件事与自己有关,故强装镇定并将“说不清”“穷死”等说辞视为宽慰。很快,不必依靠这种心理安慰,“我”便摆脱惊惶,渐而放松,只剩一丝负疚。在询问四叔无望之后,独坐思考,甚至将祥林嫂之死解释为一种“为人为己”的超然解脱,心情舒畅起来。值得一提的是,统编教材在此处注释为“作者愤激而沉痛的反语”,这样的说法并不合理——既混淆了作者和叙述者的概念,又忽视了“我”这一形象的连贯性。联系上述对于“我”的描述,“我”一直在摆脱内心隐隐察觉自己有所肩负的道义与文化觉醒之责任,然而祥林嫂过世的悲剧发生后,“逃避”战胜了“负疚”并占据“我”的全部思想,以至于“我”总结祥林嫂的一生为“百无聊赖”、是“被人们弃在尘芥堆的看倦了的玩物”,简言之——祥林嫂生无所依,活着遭罪,死了倒也是一件庆事。在小说结尾,“我”更是“懒散而且舒适”,所有疑虑被新年的氛围一扫而空。试问一个人如何在心情极度放松的状态下说出“激愤的反语”?而可以肯定的是,在叙事学层面,至此,超叙述层所塑造的无知、逃避乃终而至于冷漠的叙述者形象,已然立起。这样的叙述者开口讲故事,已然具备了不可信的特质。

二、主叙述层:制造不可信叙述者与内聚焦型视角的矛盾

《祝福》的“我”是以次要人物或旁观者身份出现的“同叙述者”。就一般性质而言,相比于非故事人物的异叙述者或以祥林嫂(主人公)作为故事的同叙述者,旁观者既在超叙述层与祥林嫂的故事建立联系,又能够在主叙述层中保持一种客观与疏离的态度。就“我”的特殊性而言,作为一名软弱的知识分子或是失败的启蒙者,“我”对于祥林嫂的悲剧并不是抱有充足的同情或悲悯,故本应当选择外聚焦型视角,仅仅提供祥林嫂的经历、境遇和相关环境等客观信息。然而,《祝福》却恰恰要求一个不可信的叙述者采取内聚焦型视角——“我”既转述人物表现的行为、语言或意识,又发表某些凭个人猜测而得的有关主人公的内心活动、行为动机或思想感情。“我”的“不可信”行为和话语蔓延在故事的叙述中,使得读者必须谨慎对待文本中出现的主观性判断、合理推敲其客观描述,联系文本语境并保持独立思考,从而建构真正的理性价值判断和蕴含个体独特感悟的审美体系。

“我”既非一个头脑清醒、思想犀利的观察者和批判者,却又在篇幅颇多的主叙述层掌握了“揣度主人公心理”的评价权力和话语权力。这样的介入集中反映在祥林嫂重来鲁镇后的故事叙述之中,最为典型的是关于祥林嫂的重复。

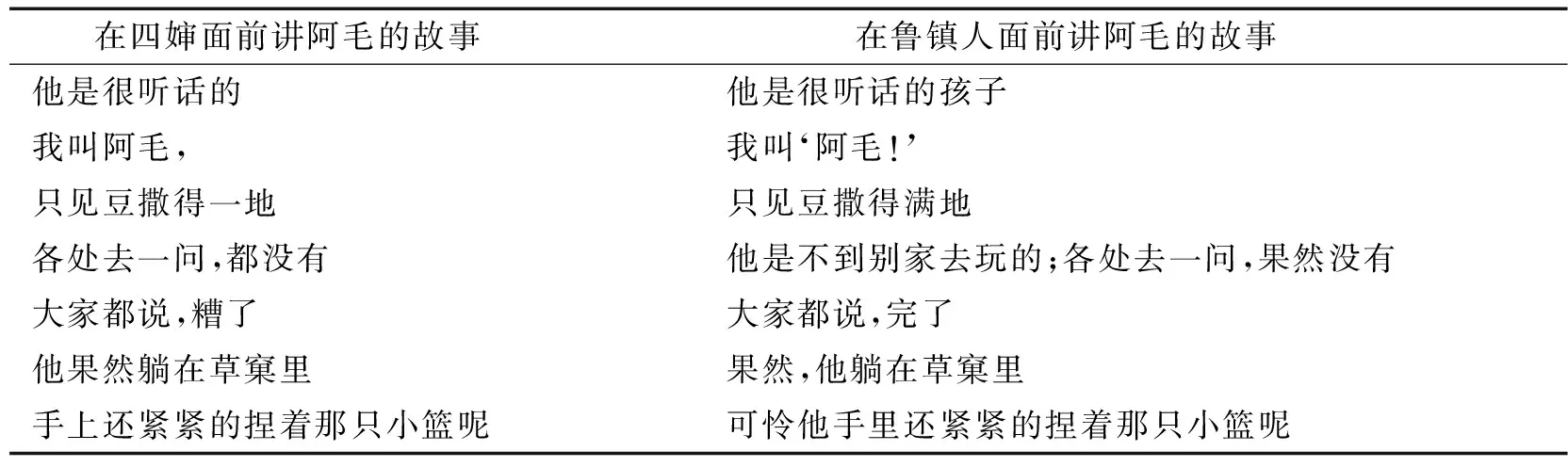

文本中两次完整展示了祥林嫂所讲述的阿毛的故事,前一次的讲述对象是四婶,后一次则是鲁镇的人们。在文字的表述上,相近却有所不同:

表1 祥林嫂两次讲阿毛的故事之对比

如表1所示,后一次的讲述中,祥林嫂不自觉地称“他是很听话的孩子”,“孩子”这一中心语的强调,出于一位母亲不可抑制的眷恋和温情;叫“阿毛”时,更是用引号和感叹号,还原了当时颇为焦急的呼喊语调和紧张的语气;回想起豆子的场景,竟是“撒得满地”,一个“满”字写出剥豆之多、阿毛的听话以及发生悲剧的狼狈;另外更强调阿毛“不到别家去玩”,结合贺老六去世、祥林嫂独自抚养儿子的情况,可以推测祥林嫂或对其有过叮嘱,而阿毛确实听话;看到刺柴上挂着阿毛的小鞋时,众人的“完了”,其绝望程度显然比“糟了”更甚;同时,将“果然”提前,更突出其不忍相信而又不得不直面惨况的悲哀;于是讲述的结尾也不自觉说道阿毛是“可怜”的。

经分析,不难发现祥林嫂在面对鲁镇人讲述阿毛的故事时流露了更加充沛和动人的感情。然而,叙述者的主观判断却极具误导性。先是“这故事倒颇有效”,一句冷漠、疏离的臆断,将祥林嫂讲故事的初衷定性为“有目标的博取同情和关注”;再是祥林嫂想说故事被打断后走了,却被揣测道“似乎自己也觉得没趣”,仿佛更加坐实了祥林嫂需要观众进行表演的可笑行径;而当祥林嫂看见年龄相仿的孩子而联想到阿毛,叙述者却认为这是“妄想,希图从别的事引出阿毛的故事”,颇有暗讽祥林嫂不停地刷存在感的意味。不可信的“我”说出这些判断,完全符合其冷漠又无知的状态。有如在叙述层中对于祥林嫂的多次预判失误,“我”的插入性评论充分显出了“不知他人苦”的阶层割裂与“沿袭旧文化习俗”的庸俗心理。

此时,理性的读者若对比“我”作为旁观者身份所提供的客观叙述,往往会产生质疑并进一步思考祥林嫂不断重复的真正原因。描写祥林嫂讲故事的文段中,关于其眼睛的客观叙述尤其传神。对着四婶第一次讲述时,祥林嫂的眼睛“没有神采”,仍深陷丧子之痛无法自拔;对鲁镇人讲述时,面对人们的冷言冷笑,她全然不理会,只是“直着眼睛”,这是一种没有聚焦的神情,可见她也不甚关注听众的反应,只是麻木地揭开心上的伤疤,让自己一遍遍地陷入巨大的悲恸之中,或许内心还希冀旁人的一丝安慰;等到人们厌烦而终于打断其故事时,她“直着眼睛看他们”,何尝不是对他人冷言嘲讽的一种无声反抗?至于见到两三岁的小孩子,她重复着故事且露出令孩子吃惊的眼光,实属触景伤情;待人们主动以此调侃,她便“一瞥他们,并不回答一句话”,也是对众人热衷于揭人伤疤的恶趣味的反抗。倘若真的如叙述者的插入评论所言,祥林嫂的所有重复是一种博取他人关注的做法,那么她何不顺应众人的喜好接应回话、而是以眼神表示自己的反抗?故更为合理的推断是,祥林嫂曾希望在鲁镇人身上寻求社会的关心与支持,即便是人们特意来寻、听得流泪以满足其恶俗心理,那流泪状态倒也是真实的、客观的,仿佛也与她分担一份悲伤。然而在接收到无尽的嫌弃与嘲讽之后,她终于明白“自己再没有开口的必要了”。

三、次叙述层:安排内聚焦型叙事视角的突破以助读者理解

主叙述层中的“我”回忆故事,介绍了祥林嫂等人物的出场;当“我”将故事叙述的话语权让渡给这些人物,就形成了次叙述层。主叙述层的“我”并非无所不知的零度聚焦视角,故对祥林嫂故事的叙述仍然具有一定的局限性。次叙述层引入的多样化的内聚焦型视角则一定程度上填补了信息的空白。另外,许多读者在不能区分叙述者的客观描述与主观判断的情况下,仍能仔细品读并准确认识到祥林嫂的悲剧性而不独将其归为“神神叨叨的疯婆子”一类,主要是因为卫老婆子和祥林嫂的内聚焦型视角存在一定的突破,她们的描述不止局限在人物的视野,往往能帮助读者了解人物的心境。前述提及,“我”之所以与内聚焦型视角存在矛盾,正是因为“我”不可信;而次叙述层的人物却能与内聚焦型视角产生突破的奇效,也正是因为她们相对而言“可信”。

就故事人物关系而言,由于地理位置的限定、社会关系的疏远、身份地位的差距以及“我”的思想局限性,祥林嫂之于“我”不过是鲁镇四叔家中百无聊赖的女工。而卫老婆子与祥林嫂具备相近的地缘关系,作为“中人”,卫老婆子既是八面玲珑的沟通山村与鲁镇消息的重要人物,又能以其“知情人”的立场讲述祥林嫂在山里的遭遇,她的视角不仅有效填补了鲁镇之外祥林嫂的故事空白,而且是作为乡间民俗文化的代表而存在的。

正值祥林嫂被抓后的第二年,卫老婆子前来向四婶拜年,她不仅向四婶讲清楚了祥林嫂被迫改嫁的原因(第一处婆家要为小叔子凑聘礼),还详细描述了其被迫改嫁的过程。正是透过卫老婆子这个精明人、巧舌人的视角,读者才得知祥林嫂成为寡妇后竟沦为夫家转卖谋利的“商品”,才能深切感受妇女受控于夫权而不得人身自由的时代悲剧;在卫老婆子这个深谙旧俗、对于寡妇再嫁的哭闹场面早就见惯不怪的人看来,祥林嫂反抗再嫁的情形仍称得上是“出格”的、“闹得实在厉害”“异乎寻常”的,这一视角则给读者提供了一个参考尺度——原来在当时寡妇再嫁是多有哭闹的,可是如祥林嫂这般一路哭嚎、最终一头撞向香案角的实在罕见。读者除了通过比照了解到祥林嫂饱受压迫的处境之外,也往往会不禁追问:祥林嫂的剧烈反抗,究竟是出于对主体意识的守护、还是对贞节礼教的捍卫、抑或是兼而有之?

祥林嫂再到鲁镇时,卫老婆子解释了祥林嫂在短时间内落得家散人亡、“只剩一个光身”的遭遇。先是当家的男人因伤寒去世;祥林嫂本可以“夫死从子”,又因阿毛意外遭狼衔去而愿望落空;本还能以自身的劳动本领在深山里过活,不料夫家大伯前来收屋驱赶。这段话向读者暗示,不论氏族群体内权力如何消失、转移和反噬,始终不变的牺牲品只有像祥林嫂这般命运不由己的底层劳动女性。在故事逻辑上,卫老婆子的讲述层层递进,不仅让读者明白祥林嫂命途坎坷、祸不单行,也容易使其在情感上获得共鸣,对祥林嫂这一悲剧人物心生怜悯。就故事情节而言,这点是卫老婆子向四婶讲述时希望达到的效果;就故事叙述而言,作者又是希望巧用卫老婆子这一视角以顺利“召唤读者”,使读者沉浸文本并体会祥林嫂的现实与精神困境。

在“看与被看”的关系中,超叙述层和主叙述层中的祥林嫂几乎都是“被看”的一方;而在次叙述层中,以她开口说话为标志,叙述视角终于转移到小说的主人公身上。[6]基于小说对祥林嫂的定位,这样一个质朴温顺、沉稳寡言的劳动女性来讲述自己的故事,基本是可信的,小说主人公直接和读者对话,其话语的参考价值和值得推敲的空间也较大。

面对柳妈的发问“你那时怎么后来竟依了呢?”,祥林嫂的第一次回复是“你不知道他力气多么大呀”;当柳妈说“我不信”时,祥林嫂的再次回复是“你倒自己试试看”,说完便笑了。这轮话语其实是由柳妈占主导,她的两次“我问你”表明其颇为强势的态度,而祥林嫂并未意识到这一点。细品她的个人叙述,第一句是诚恳老实地向她解释原因;第二句则是以为对方在说笑、故而作打趣状的回复;她甚至以为柳妈肯跟她说笑,于是自己也笑了。祥林嫂的此番说话,一方面表明她是个善良老实的人,在承受着鲁镇人种种冷嘲热讽的情况下,她也并未以最大的恶意揣测柳妈问话的用意,而是敞开内心、如实作答。另一方面也反映出祥林嫂在鲁镇的孤独心境,尽管柳妈的态度如此强势、二人对话的地位不尽平等,但祥林嫂仍“笑了”,这是她重到鲁镇之后第一次也是唯一一次出现在文本中的“笑”。不难推测,当她不曾想到柳妈的发问竟让她头上的伤疤成为新一轮的“嘲点”时,和柳妈的两句对话让她幻想自己生活在鲁镇还尚未被所有人抛弃、甚至感受到久违的“存在感”。然而,柳妈的笑和眼神旋即将她拉回现实——她活在世上,只是在承受着一轮又一轮的来自不同人群的审视与拷问。那“收敛的笑容”,是祥林嫂渴望拥抱社会群体但不得不望而却步的精神困境的真实写照。