戏单、戏像画和剧场:20 世纪上半叶日本学人视角下的中国剧

2021-12-16李莉薇叶明佳

李莉薇 叶明佳

(1,2.华南师范大学 外国语言文化学院,广东 广州 510631)

中日两国文化交流源远流长,但目前并没有直接的材料证明两国戏剧界在近代以前发生过直接的交流接触。两国戏剧在各自的文化土壤中遵循自身的发展规律,在各自的文化轨道上不断变化发展。正如中国人对日本的戏剧是陌生的一样,日本人对中国的戏剧也是陌生的。

日本人对中国舞台上的演剧产生直接的认识,大概发生在1894 年甲午中日战争之后。战后中国被迫打开大门,门户的开放客观上也促进了文化交流。日本明治后期开始,来华的旅行者有感于舞台上中国演剧的新奇,在游记随笔中记述了一些关于中国剧的观感随想,但大多不过是一些浮光掠影式的记述或走马观花式的评论①明治时代来华旅行日本人的中国游记中多有记载茶园、茶馆或家宴堂会观戏玩乐之事。比如:宫内猪三郎的《清国事情探险录》(又名《清国风土纪》,清国事情编辑局,1895 年),中村作次郎《中国漫游谈》(切偲会,1899 年),高濑敏德《清国北方见闻录》(金港堂,1904 年),等等。详见东洋文库近代中国研究委员会编《明治以降日本人的中国旅行记》,汲古书院,1980 年。。

及至大正年间,一些旅居中国的日本文人由于长居北京、上海等地,受到清末民初戏曲风靡全国的文化环境感染,逐渐爱上了看戏,形成了一个爱好中国戏曲的日本人圈子。他们敏感地认识到,戏曲虽是一种大众文艺、流行文化,但对于深入认识中国社会和中国人独具意义。因此,一些日本文化人开始积极研究中国戏曲,以此来了解、认识中国的历史文化和民族性。

然而,对于绝大多数的外国人来说,通过戏曲来观察、认识中国也绝非易事。正如我们所知道的,近现代戏曲所处的社会背景是何等的新旧杂陈、变化万千!人们在各种剧变、巨变、裂变中摸索探寻各种道路与可能。守成或新变,东方或西方,传统或现代,改良或革命……正因如此,观察中国、描写中国就存在多种多样的话语、模式和截然不同的角度。观察、描写中国戏曲也是如此。除了文字书写,人们还利用其他多种媒介与方式来发现、描述、介绍和理解中国戏曲。事实上,在近现代这个特殊的转型期,日本学人对中国戏曲的观察与描写也存在多个维度。早期的辻听花、波多野乾一、村田乌江等人出版了多种京剧史著述。此外,滨一卫利用戏单、唱片、剪报等多种媒介载体资料来研究戏曲,福地信世则用戏像画来描绘戏曲。近年来这些新发掘的戏曲图像文献受到重视,价值得到重估②南京大学苗怀明在《二十世纪戏曲文献学述略》(中华书局,2005 年)中说:“戏曲除以文字记载的剧本、论著等文献资料外,还有大量非文字记载的、以实物形式存在的其他文献资料,即通常所说的戏曲文物,如戏台、雕塑、道具、乐器、绘画等。”这对戏曲文献的内涵有所拓展——由注重文字性文献拓展为文字性与非文字性文献兼备。中国人民大学谷曙光在《梨园文献与优伶演剧——京剧昆曲文献史料考论》(中国社会科学出版社,2015 年)一书中,对戏曲文献的表述则有更大突破:“戏曲是非物质文化遗产,‘文’字可指文字典籍,如剧本、评论、研究著作、报刊等;而‘献’字,包含声音、图像、视频、文物诸多方面,如戏画、脸谱、照片、戏单、唱片、录音、电影、录像、梨园匾额、行会文书、契约、行头,乃至名伶遗物,等等”。。由此,我们拓展了戏剧研究的边界与新的可能。

近年来,包括戏单在内的图像资料为国内外研究界所重视。在日本,孙安石、贵志俊彦等多位学者都提到图像资料对于东亚研究的积极意义。③孙安石《“战争、媒介和生活”特辑》,《亚洲游学》第111 号,勉诚出版,2008 年;贵志俊彦《图像资料的所在和东亚媒介史研究的可能性》,《亚洲游学》第111 号,勉诚出版,2008 年。中国学者如葛兆光、国外汉学家如巫鸿等,也都把图像纳入学术史范畴进行考察。图像与文学互证遂成为人文学研究的一个新思路。视觉图像较之文字、文学,具有更直观、更形象的可视性特点。“比较而言,图像比语言更有效和更有力地塑造了我们对现实世界的看法。”[1]142因此,图像与文字的完美结合,更能揭示事物的真相和社会一般性的问题。从根本上来讲,图像与文字都是思想表达的符号。这或许也是20 世纪上半叶日本学人滨一卫、福地信世等所早已意识到的。那么,滨一卫所珍藏的戏单、福地信世所描绘的戏像画如何表现出他们眼中的“中国演剧”?在语图研究时代来临的今天,我们将根据滨文库所藏戏单和早稻田大学坪内博士纪念演剧博物馆(以下简称“演剧博物馆”)所藏戏像画,结合滨一卫和福地信世所留下来的文字材料,来解读、阐释20 世纪上半叶日本学人对中国演剧的接受与理解。

一、滨文库的戏单和北京的剧场

九州大学已故教授滨一卫(1909—1984 年)1933 年毕业于京都大学文学部中国语言文学专业。第二年,他获得外务省文化事业部的资助,得以到北京留学两年。在中国留学期间,滨一卫频繁到各地戏园看戏、听戏,成了一名名副其实的“戏迷”。滨一卫曾生动地描述他在北京看戏的痴迷:“一谈到舞台上的东西就连吃饭的事儿也暂放一边”,“一打起电话来十有八九也是约时间看戏”,“这个月要是每天都能去戏院就好了”,“人家问起:‘听闻您研究中国戏?’于是我就更可以此为由尽享其乐了”。④见中丸均卿、滨一卫《北平的中国戏》,秋丰园,1936 年,前言第1 页。该书未见中文版,引用部分为笔者自译,下同。可见当时身处北京的滨一卫是多么沉醉于京剧之中。在《北平的中国戏》一书中,滨一卫也谈到了他收集名伶写真、戏曲唱片等演剧资料的初衷:有感于名优们有趣的表情、美妙的身段都是稍纵即逝的,于是想尽力保存名优的照片。而对他们的天籁妙音,即如同用罐装来保鲜食品一般,开始搜寻录音唱片。收集得来之物质量如何不好说,但已有相当的数量。[2]1由此可知,包括戏单在内的各种演剧资料的收藏,确是滨一卫有意为之的事情。他一方面利用可视化的图像来“尽享其乐”,但更主要的一面是为了“研究中国戏”。

戏单,就是戏剧演出的预告单、广告单。笔者认为,在近代发展起来的各种戏剧研究资料当中,戏单呈现出文字向图像过渡的特征,因为大多数戏单以文字为主,而有一些则配以图画或剧照。我们可以将其视为图文并茂的戏剧资料。滨文库所藏戏单包含整理完毕的118 张和未整理的68 张,共186 张(未计5 张电影广告单)。[3]167,[4]68这186 张戏单中的大部分应该都是滨一卫曾经看过的演出。从已经公开的滨文库所藏戏单信息来看,大部分戏单都是滨一卫1934—1936 年留学北京期间收集的。此外,1937—1939 年的戏单也有数十张,估计是1939 年滨一卫短暂来访中国时收集的。⑤详见中里见敬编《滨一卫年谱》,中里见敬、中尾友香梨编《滨一卫和京剧:滨文库的中国演剧图录》,九州大学图书馆,2009 年,第42 页。1939 年7-8 月,滨一卫再访北京,因接到临时召集令而匆匆回国。

如前所述,对于戏剧研究的方法颇具前沿眼光的滨一卫对收集的戏单也很是重视。在1944 年出版的《浅谈中国戏剧》一书中,具体地解释了何谓“戏单”:

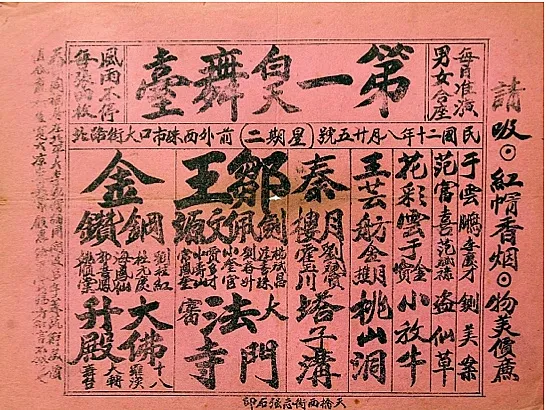

所谓戏单即节目单,在戏园入座后传上来的,付钱可买。以前是两大张的,现在的要大几倍。现在是活版或者石版印刷,以前是木活版式印刷,甚是风雅。七八年前广和楼的戏单也是那种叫人愉快的木活版的。下面我就谈一谈戏单。

也称为戏单子。《红楼梦》中所说的戏单是供堂会点戏(客人可以点喜欢的剧目)用的,后来也仅限于剧场包厢使用。戏单用于戏园全场大概从光绪初年开始。以前一般采用木刻或者木活式,只把当天的戏码按顺序印刷在黄色的长三四寸宽一寸左右的劣质纸上,第四五个戏上演时开始在戏园售卖。据说是二文钱左右。此外,也有比前面所说的(一般的黄色戏单)稍大一些的红色戏单,用毛笔按顺序写上戏码。从光绪三十三年(1907 年)开始,模仿上海、天津的戏单,在红黄绿色纸上用活版或者石版式印上了戏目和演员的名字,遂成了今天的戏单。据说这种新式的戏单在第一舞台最初卖一枚铜钱。今天北京的戏单已经全部是新式的了。以前国剧博物馆有人收集各式戏单。[5]170-171

这段文字中,滨一卫不仅介绍了戏单的历史演变,而且将戏单的不同版式也解释得相当清楚。这说明滨一卫对戏单的熟悉。他又提到以前“有人收集各式戏单”,或许正是受此启发而收藏各种戏单。在1936 年出版的《北平的中国戏》一书中,他把第一舞台的戏单照片作为该书的插页。

我们可以从戏单中了解到丰富的信息。比如,戏单上清楚记载了演出的具体时间、剧场、剧目、演员名,甚至义务戏的上演消息和最近演出的预告。我们也可以通过戏单排版来了解不同时期演员的地位和受欢迎程度,各地民众喜爱的剧种与剧目,各个剧场的营业状况,等等。甚至戏单本身的历史演变,其实也反映了近代印刷业的发展变化。不过,这些戏单图(图1—图6)⑥本文部分图片来源:图1—3,中丸均卿、滨一卫《北平的中国戏》;图4—6,中里见敬《从滨文库的戏单看京剧的全盛期》,2012 年,http://hdl.handle.net/2324/21871。中,关于剧场的信息总是占据着正中上方最醒目的位置。而且,就字体而言,也是版面中最大号的字体。由此可知,预告剧场的演出信息始终是戏单最重要的内容与功能。

图1—3 滨一卫所藏戏单(3 件)

图4 滨文库藏最早的戏单,22.7cm×30.8cm

图5 滨文库藏广和楼的木活版戏单,20.2cm×23.2cm,1935 年10 月14 日

图6 滨文库藏广和楼的铅活版戏单,22.9cm×31.2cm,1936 年2 月12 日

在九州大学中里见敬教授调查整理的186 张戏单中,有174 张是北京剧场的戏单。明细如表1[3]167,[4]68。

表1 滨文库所藏戏单

由表1 可知,滨一卫收藏最多的是华乐戏院、吉祥戏院、哈尔飞戏院、中和戏院和广和楼的戏单,其中,华乐戏院的戏单多达67 张。那么,我们由此推测,滨一卫留学期间去得最多的戏院就是这几家。当然,这些戏院也是当时北京最为著名的剧场了。

自清乾隆时期以来,北京的茶楼戏园多集中在外城商业区,特别是前门、宣武门一带。前门大街东侧有广和茶楼、天乐茶园、广兴茶园等。大街西侧就更多,有广德茶楼、三庆、同乐、中和、文明茶园等。⑦在不同的历史阶段,戏院名称不尽相同。详见李志坚《辛亥以来北京剧场的变迁》(原载《古都艺海撷英》,北京燕山出版社,1996 年,第124-127 页),周华斌、朱联群主编《中国剧场史论》(下卷),北京广播学院出版社,2003 年,第527 页。戏曲艺人也多聚居于此,于是这一带也就成为北京重要的文化娱乐场所。其中,天乐园(后改为“华乐园”⑧详见滌秋《旧都戏院之变迁》(原载《半月戏剧》1938 年4 月5 日第5 期),周华斌、朱联群主编《中国剧场史论》(下卷),第524 页。)、广和楼、中和园、广德楼、三庆园、庆乐园早在乾隆嘉庆时期就已建成,是茶园式戏园。民国以来,新文化运动轰轰烈烈地开展起来。不仅以上提及的华乐园、广和楼、中和园、广德楼、三庆园、庆乐园大多改名为“某某戏院”,各大城市还纷纷建立新式戏院。比如,北京新明大戏院建于1919 年,开明戏院建于1921 年,长安大戏院则建于1937 年。⑨详见周华斌《京剧剧场》,周华斌、朱联群主编《中国剧场史论》(下卷),第515 页、521 页。而各个戏院与众多名伶也各有渊源。华乐园为程砚秋、韩世昌成名地,吉祥园为老谭(鑫培)晚年当演之地,前门大街的广和楼是梅兰芳成名地,中和园为谭英秀、王瑶卿、田桂凤噪名处,庆乐园为碧云霞入京演剧之第一处,三庆园为刘喜奎声著之地,广德楼为鲜灵芝声著之地,⑩详见滌秋《旧都戏院之变迁》,第524-525 页。第一舞台是京剧演员杨小楼、姚佩秋、殷阆仙等集资建造⑪详见周华斌《京剧剧场》,第522 页。。不过,滨一卫在旅居北京的1934—1936 年,已很难欣赏到早期名优的演出,甚至连梅兰芳、杨小楼的演出也无缘欣赏了。

尽管如此,滨一卫还是用生动的笔触描述了他所见之戏院风景:

各个戏院每日每夜上演的戏码均不同。这些戏和日本的能剧、舞蹈剧一样,肢体舞蹈与神秘的、象征主义的音乐配合得天衣无缝。其恰到好处的简略主义也让人心悦诚服。北平的伶人也如日本歌舞伎演员般,表演自带一种超越现实的夸张和颓废之美。在典雅、优美、野蛮、奇怪、甜美、辛辣、苦涩、纤细、精致、粗犷等所有一切感受的激流中,赤红的、金色的、银色的、黑色的、黄色的、紫色的、祖母绿的、红色的、淡红的、黄绿色的,各种各样的色彩泛滥,铜锣、板子、笛子、胡琴响彻耳际。在中国,更准确来说是北京人,在对京剧爱得如痴如狂的蛊惑世界里,上演着《三国》《水浒》和数不尽的各种传说、稗史,与民众同呼吸、共命运。诸葛孔明、曹操、唐明皇、杨贵妃,轮番登场。台下的看客一起如痴如醉,也是戏里的一分子。[2]45

以上短短的一段文字,把舞台上伶人表演的精彩和舞台下观众的痴迷描写得惟妙惟肖。我们可据此联想滨文库藏戏单所记载的剧场演出光景。笔者在某个学会口头发言时得知,滨一卫生前的故人一致评价他是“座谈会上的名人”,而这段文字显示了他也是一位美文家。早在20 世纪30 年代出版的《北平的中国戏》一书中,他便以一个外国戏迷的身份,用外语记录下当时京剧风靡一时的风景。滨一卫如果不是发自内心地爱好京剧,则难以写出这般既优美生动又感情丰富的剧场观戏记。滨文库的戏单与滨一卫的文字相得益彰,无声地向我们诉说了20 世纪上半叶一个日本戏迷对中国戏曲的热爱。

二、演剧博物馆的戏像画和北京的剧场

除了戏单,值得我们注意的戏剧文献还有其他不同的载体,如近年来愈来愈受研究界瞩目的戏像画。2011 年出版、被称为京剧研究里程碑的《中国京剧百科全书》收录了演剧博物馆藏数张戏像画,分别是“1920 年吉祥园上演《麻姑献寿》”[6]251,“1920 年北京三庆园上演《华容挡曹》”[6]679和“1921年北京吉祥园开演前的摆台”[6]16等数幅由日本戏剧通福地信世旅华期间所画戏像画。由此可见人们对海外藏中国戏像画的重视。

福地信世(1877—1934 年),祖籍长崎,是著名评论家、小说家、剧作家福地樱痴(1841—1906年)的儿子。福地信世毕业于东京帝国大学地质学专业,是日本地质学研究史上不可不提的专家。他大学毕业后不久,到中国东北地区和朝鲜一带调查矿质资源。由于受到家庭环境的熏陶,福地信世自小对戏剧非常着迷。他曾创作过不少舞蹈剧本,写剧评,组织戏剧爱好会,还亲自导演舞蹈剧。来到中国后,他也热衷于到剧场看戏,渐渐地喜爱上了中国剧。多才多艺的福地信世还擅长绘画。旅华期间,从1917 年起,他花十年时间累计画了数百幅戏像速写,用图像生动、真实地记录了20 世纪上半叶中国戏剧的情景。

福地信世生前曾从这些中国戏像画中精选了173 幅,分“子、丑、寅、卯”,整理成四册画帖。[7]17这些珍贵的戏像画由福地信世后人捐赠,现藏于演剧博物馆。目前全部数据并未完全公开。仔细检阅这173 幅戏像画,可知其中有17 幅描绘了当时北京的各个剧场及剧场演出的场面⑫其中A2 丰镇的戏台并非北京的戏台,笔者疑为内蒙古的丰镇。。具体内容整理如表2⑬关于戏像画的详细数据,笔者在演剧博物馆亲见福地信世所绘戏像画册,并参考了日本学者田村容子的研究。田村容子《福地信世的<中国戏像素描帖>研究——以梅兰芳的素描画为中心》,《演剧研究》2007 年第30 期,第4-5 页。另,表中所列信息均摘录自福地信世戏像画上的文字说明。。

表2 福地信世所绘剧场戏像画

续表:

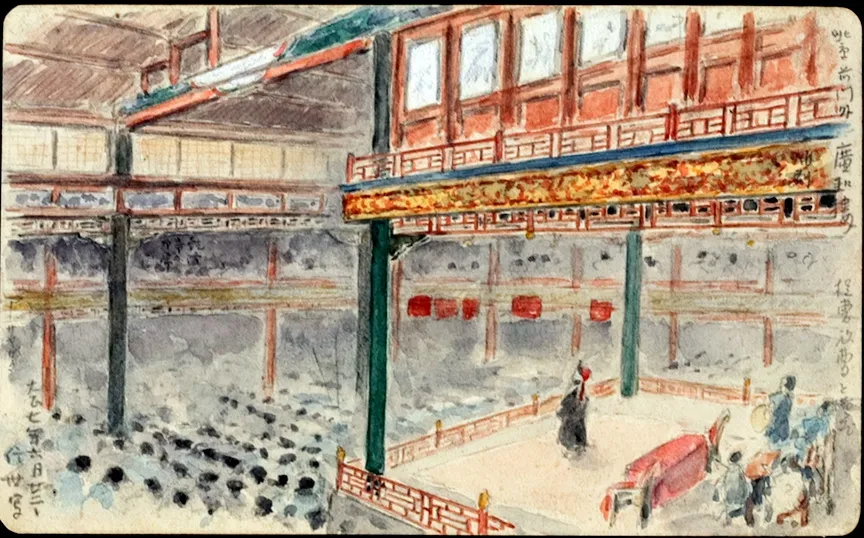

由表2 可知,福地信世所绘与剧场有关的戏像画主要画于1918—1922 年。此时正值民国初期,京剧艺术也正处于鼎盛时期。北京的各大戏院几乎每天都能看到梅兰芳、杨小楼等名优的演出,民众如痴如醉,对不同剧场各名优的精彩表演津津乐道。这些戏像画真实地再现了民国初期戏曲的风行。福地信世细致地刻画了剧场风景,可见他对剧场、舞台非常关注。正如田村容子所说:“从几乎所有的素描都明确标记日期、剧场、所演剧目等情况来看,福地信世基本上是从一种研究者的视点出发,以为将来留下准确记录而写生的。”[8]3在福地信世的戏像画中,既有单纯描绘剧场的,比如北海的戏台(图7)、万寿山的戏台(图8)和东城三条胡同古河公馆的戏台(图9);也有描绘在旧式和改良舞台上演出的场面,比如前门外广和楼上演的《捉曹放曹》(图10)、三庆园上演的高庆奎的《定军山》(图11)、吉祥园上演的梅兰芳和陈德霖的《麻姑献寿》(图12)、梅兰芳和杨小楼合演的《长坂坡》(图13);还有在新式舞台上演出的场面,比如新明大戏院上演的梅兰芳、王凤卿合演的《武家坡》(图14),梅兰芳、王蕙芳合演的《虹霓关》(图15),女伶赵紫仙的《善宝庄》(图16),第一舞台上演的梅兰芳、杨小楼合演的《长坂坡》(图17),等等。另外,尤其值得关注的还有一幅堂会演出的戏像画——梅兰芳在北京金鱼胡同那家花园欢迎大仓男爵的夜宴上演出《游园惊梦》的光景(图18)。这次堂会演出也印证了曾经邀请梅兰芳访日演出的日本帝国剧场董事长大仓喜八郎(1837—1928 年)与梅兰芳私交甚笃。⑭关于大仓喜八郎邀请梅兰芳1919 年访日公演始末,详参平林宣和《1919 年梅兰芳访日演出的“始”与“末”——古装新戏〈天女散花〉与大仓喜八郎》,傅谨主编《梅兰芳与京剧的传播——第五届京剧学国际学术研讨会论文集》(上),文化艺术出版社,2015 年,第435-443 页。这些戏像画不仅是记录近代剧场生态的历史资料,具有重要的戏剧史料价值,而且因为它们也记录着民国时期中国戏曲的辉煌,是中华民族珍贵的文化记忆,具有非常重要的文化史意义。

图7 北海的戏台,1920 年,A1

图8 万寿山的戏台,1920 年,A4

图9 东城三条胡同古河公馆的戏台,1920 年,A3

图10 广和楼上演《捉曹放曹》,1918 年,A6

图11 三庆园上演的《定军山》,1920 年,A7

图12 吉祥园上演的《麻姑献寿》,1920 年,A9

图13 吉祥园上演的《长坂坡》,1922 年,H0

图14 新明大戏院上演的《武家坡》,1920 年,A10

图15 新明大戏院上演的《虹霓关》,1920 年,H3

图16 新明大戏院上演的《善宝庄》,1921 年,H2

图17 第一舞台上演的《长坂坡》,1922 年,H4

图18 那家花园堂会上演的《游园惊梦》,1919 年,A8

三、20 世纪上半叶日本学人视角下的中国剧

我们从滨一卫藏戏单上登载的剧场演出信息和福地信世所描绘有关剧场的戏像画,可知民国初期(准确来说是二战前)北京的剧场环境和演出情况。戏单、戏像画和实际的演出构成了互文性的阐述。从戏单广告到伶人表演,再到描绘演出的戏像画,它们的转换凸显了戏曲的视觉直观性,带领我们重返历史现场。在戏单和戏像画中反复出现的有在旧式茶楼、戏园基础上改良的戏院,比如同乐园、广和楼、三庆园、吉祥园等,也有民国以来新建的新式戏院,比如新明大戏院、第一舞台等。来自海外的戏剧资料也印证了国内研究界关于民国时期剧场变迁的叙述。“自民国以来,京城的剧场除沿用原来的一些戏园外,新式剧场日益增多。最早的新式剧场是第一舞台。在第一舞台以后,有新明戏院、开明戏院等等。”[9]647民国时期的剧场呈现了新式戏院、旧式改良的茶楼戏馆和新旧过渡式的戏园并存的特征。

滨一卫在《北平的中国戏》中用优美的文笔记录了当时在戏园看戏的经历:

驱车前往戏院,尚未抵达,铜锣声已响彻心头。没过多久,就连自己也会吓一跳:竟然身陷在这个活色生香又光怪陆离的戏剧世界中。舞台上扬起的尘埃、香烟缭绕的烟雾、沏茶的伙计、飞来传去的热毛巾、卖水果点心香烟的小贩,心满意足的戏迷们的闲言杂语、连连叫好声,卖贵宾座的伙计和客人的讨价还价,看客们的争吵不休,还有夹杂此中又或者盖压一切的名优们的嗓音、演技……我们边在戏院里喝着龙井,吸着烟吞云吐雾,使劲地用门牙嗑着瓜子儿,边有滋有味地品评伶人的演出。叫好、拍手、拍照、画素描,不喜欢的演员上场时毫不客气地喝倒彩,听到精彩的唱段时闭起眼来陶醉不已。和经常光顾的戏院伙计熟络后,还可以免费站着看戏。我们的心思早已飞到舞台上,一起载歌载舞。[2]46

滨一卫在戏园听戏、看戏的惬意溢于字里行间。无独有偶,中国读者所熟悉的日本大正时期著名作家芥川龙之介也写有类似的戏园观戏记⑮详参芥川龙之介《中国游记》,秦刚译,中华书局,2007 年,第22 页、151 页、153 页。。戏园听戏,在当时就大概如同今人热衷于流行曲,是全国的风尚。来华的日本文人都不约而同地为之所吸引,并用各自的笔触记录下戏园听戏的场景。

其中滨文库所藏戏单(如图5、图6)中有14 张之多,演剧博物馆藏戏像画中也有描绘的广和楼(图10),可以说是北京城里最古老的戏馆了。广和楼曾是梅兰芳的成名之地。梅兰芳在《舞台生涯四十年》中对广和楼有非常详细的描述与介绍:

戏台的构造是方形,前后有四个大柱子。台前柱子上挂着一副木刻的楹联,大都是名人手笔……四根柱子的外围,三面都有矮栏杆,约摸有一尺来高……楼下中间叫池子,两边叫两廊。池子里面是直摆着的长桌,两边摆的是长板凳。看客们的座位,不是面对舞台,相反的倒是面对两廊……因为最早的戏馆统称茶园,是朋友聚会喝茶谈话的地方。看戏不过是附带性质,所以才有这种对面而坐的摆设。戏台左右两旁,叫小池子,横摆着长凳……楼上正面,名叫散座。设备与池子相同。两旁都称官座,就是现在的包厢。每一个官座可容纳十一二人。前面一排长凳,后面放的高桌,铺设蓝布棉垫,坐在上面比池子舒服。[10]41-43

福地信世于1918 年所画广和楼上演《捉曹放曹》的场面,可以说与梅兰芳的记述相辅相成,基本上就是把梅兰芳对广和楼的叙述转换成视觉图像了。其实,两种戏曲文献都一致地记录了当时占据主导地位的社会生活和娱乐方式。

民国时期也保留着不少改良式的剧场。梅兰芳在《舞台生涯四十年》中也提到了这种剧场:

吉祥园的台保留着方台的优点,取消了台柱的缺点,把场面移在台侧突出的一个小台上,台盖虽然悬空,可是把重量放在台后的柱子上,台前两柱的顶端仍保留一小段柱子的形式,采取北京住宅垂花门的建筑方法,悬着两朵垂花,美观而不碍视线,这是新旧过渡阶段的典型。[10]491

图12 是福地信世所绘梅兰芳和陈德霖在吉祥园上演《麻姑献寿》的场景,正好把梅兰芳在《舞台生涯四十年》中描述的吉祥园用图像形象、直观地展现出来了。二者相比照,人们一下子就知道了改良后吉祥园的舞台特色。两则材料,文字与图像互文互鉴,可谓见证了京城著名剧场吉祥园的历史。

民国初期以来建成的新式剧场也逐渐成为人们重要的娱乐场所。从福地信世所绘梅兰芳、王凤卿在新式舞台新明大戏院演出《武家坡》的情景(图14),可以明显看到旧式、改良式舞台到新式舞台的改变。舞台设计成西方镜框式,使用幕布,乐队在一侧。尤其引人注目的是,舞台前方吊着几个明晃晃、用作舞台照明的电灯。梅兰芳在《舞台生涯四十年》中也提到在新式舞台上演出的感受:

我初次踏上这陌生的戏馆的台毯,看到这种半圆形的新式舞台,跟那种照例有两根柱子挡住观众视线的旧式四方形的戏台一比,新的是光明舒畅,好的条件太多了,旧的又哪里能跟它相提并论呢?这使我在精神上得到了无限的愉快和兴奋。[10]128

如上所述,戏单、戏像画与文字资料互为补充和佐证,记录了民国时期剧场的发展变化、名伶如云的舞台演出及观众对戏曲的热爱。戏单、戏像画都是舞台演出的产物,它们所关涉的始终是舞台表演。戏单、戏像画所反映的正是近代以来戏曲发展变化的面貌。正如康保成所说:“中国戏剧的鼎盛期在近代。”[11]13海外的演剧图像资料在一定程度上真实地、直观地记录了近现代剧坛的面貌与变迁。更进一步来说,图像资料也反映出近代以来中国戏曲的戏剧化转变,即逐渐向以名角挑班制为主、以表演为中心的演出体制的转变。可以说,这些图像资料不仅具有很高的戏曲史料价值,更具有非常重要的戏曲史、文化史意义。

滨文库的戏单、演剧博物馆的戏像画也并非仅仅只是历史的记忆。更重要的是,戏单、戏像画也折射出收藏者滨一卫、绘画者福地信世对中国演剧的观感、理解和接受。首先,滨一卫和福地信世对戏曲的观察、研究的方法,较之日本明治时代的中国文学研究者有了较大转变。把戏曲看作舞台艺术进行观察与研究,也说明了他们重视戏曲的戏剧化特征。研究视角的转变自然是与近代以来戏曲自身戏剧化的转变相一致的。关于戏曲史草创期开创人王国维和日本京都学派在戏曲研究上的相互借鉴与交流,近年来学界已经多有论述。⑯有关论文如:叶长海《中国戏曲史的开山之作——读王国维的〈宋元戏曲史〉》,《戏剧艺术》1999 年第1 期;汪超宏《一个日本人的中国戏曲史观——青木正儿〈中国近世戏曲史〉及其影响》,《戏剧艺术》2001 年第3 期;黄仕忠《借鉴与创新——日本明治时期中国戏曲研究对王国维的影响》,《文学遗产》2009 年第6 期;陈平原《中国戏剧研究的三种路向》,《中山大学学报》2010 年第3 期;张真《平生风义兼师友——王国维曲学研究与日本汉学关系考论》,《戏曲研究》2017 年第100 辑;等等。但王国维本人“仅爱读曲,不爱观剧,于音律更无所顾”⑰青木正儿在《中国近世戏曲史·原序》(中华书局,2010 年)中回忆了1912 年王国维寓居日本京都期间两人的交往。青木正儿表示:“戏曲研究之志方盛,大欲向先生有所就教,然先生仅爱读曲,不爱观剧,于音律更无所顾。”1925 年,青木正儿再游中国,又造访王国维。王国维问其意欲专攻何种研究,青木正儿答曰:“欲观戏剧,宋元之戏曲史,虽有先生名著足陈具备,而明以后尚无人着手,晚生愿致微力于此。”可见,青木正儿研究戏曲史,看到了王国维不观戏剧的局限性,而特别注意到要研究戏曲还要多观剧。。狩野直喜也曾自言:“虽然长期浸淫于中国传统的杂剧传奇,但还从未仿效过那些裘马少年出入于戏院,从未欣赏过中国优伶引商刻羽的妙音曼舞。说实话,老夫虽以顾曲老人自称,但是连西皮、二黄的区别也不甚明白。”[12]389两人的戏曲研究成就极高,却均不爱看戏。这些情况也是人们所熟知的。这就是说,王国维和狩野直喜的曲学研究,主要还是属于以剧本文学为中心的文学研究范畴。青木正儿注意到两人不爱观剧的缺点并予以一定程度的纠正,他在游学中国期间多次观剧以资研究,最终在其集大成之作《中国近世戏曲史》中增强了戏曲作为舞台艺术在音乐腔调、剧场与表演方面的考察与论述。⑱详参拙著《近代日本对京剧的接受与研究》(广东高等教育出版社,2018 年)第八章的论述。较之前辈学者,青木正儿在研究方法上有了很大的改变。不过,应该说,其《中国近世戏曲史》依然是以文学研究为主的。真正把戏曲作为舞台艺术进行研究的,可以说是长期旅居中国的辻听花、波多野乾一等人。他们不仅由于特殊的报人身份,与梨园界的众多名伶、文人交情深厚,更因是报刊的记者、编辑,写了大量的剧评文章,在剧评界举足轻重。他们还出版了《中国剧》《中国剧及其名优》等重要的京剧史著作。而滨一卫和福地信世把戏曲作为舞台表演进行观察与研究的倾向也相当明显,其研究方法可谓继承了辻听花、波多野乾一等人的研究路数。滨文库的戏单及演剧博物馆的戏像画,也正代表着滨一卫和福地信世对戏曲认知的方式。

我们结合戏单、戏像画和滨一卫、福地信世在20 世纪上半叶所写的中国戏曲评论,不难看出他们的剧场观。如前所述,清末民初,中国的剧场发生重大变革。京剧引进了受西方影响的新式剧场,由此带来了一系列的革新。比如,传统戏曲舞台上是否该设置舞台布景就是一个争议很大又难以定论的问题。滨一卫和福地信世都关注到了舞台布景的变化。滨一卫在《北平的中国戏》中写道:

以前舞台上盛行的简略主义渐次隐去,西洋式的复杂布景和乡下佬风格出现在舞台上,是极其可惜的事情。过去的旧式舞台……仅用椅子、桌子等少数的道具就可以自由地表现出山水宫殿、亭台楼阁等各种布景。可惜,现在只剩下科班富连成常驻的、自乾隆朝起就有的广和楼以及其他两三个最为正宗的舞台了。[2]48

那些称为新式的剧场……还把舞台后方具有浓郁的中国趣味和暗示作用的幕布也一并撤掉,换上如同丑怪的钱汤油画⑲钱汤,即日本的一种公共浴场。钱汤油画指日本公共浴场里的装饰画。般的背景。[2]49

滨一卫去得最多的几个剧场,“华乐、中和、庆乐、华北、吉祥、哈尔飞、开明、第一舞台,无论哪个剧场都无一例外地成为西洋化的怪物”[2]49。由此可知,滨一卫并不认同新引进的西式布景,认为旧式舞台象征主义的布景更符合中国戏曲程式化、象征写意的舞台表演特征,而新式布景破坏了中国剧原来那种写意、虚拟之美。

福地信世也是不赞同戏曲舞台上的新式布景的。他认为,京剧和能乐一样,是纯粹的古典剧,所以坚决反对背景:

中国剧因为没有布景,所以后面有一幅镶有漂亮的刺绣的幕。这样,所有的剧都可以演。联想到日本的歌舞伎可能会让人觉得有点奇怪,但能乐所有的剧目即使都在一幅画有松树的壁板前表演也各有各的情趣,中国剧亦然。近来受到从日本传入新派剧的影响,旧式的中国剧也用上了写实风格的布景。可是我以为这实在糟糕。本来中国剧的演出法则和能乐一样是奉行彻底的象征主义的。[13]125

他还以《长坂坡》中糜夫人托孤赵云一幕为例说明布景的坏处:

此时扮演夫人的演员跨过放在舞台中央的椅子作投井状,观众被剧情感染,也完全觉得糜夫人就是投井死了。可是,该剧的布景画成了野外战场的壁板,于是椅子就是椅子,无论如何也没有办法想象成一口井。另外,赵云怀抱孩子跨上战马与敌奋战,边走边逃的场景也由于有了背景而显得格格不入。舞台上骑马是以举鞭来表示的,没有布景的情况下这种象征性的演出很容易让人想象是在骑马,但在写实性的布景下举起鞭子,只让人觉得徒步的赵云让马匹逃走了而慌乱不已。中国剧的布景确实太坏![13]125

福地信世的分析是非常让人信服的。在布景初被引入中国舞台的20 世纪早期,很多剧目并没有很好地处理好布景和剧情的关系,确实有其所列举的这些不尽如人意之处。有意思的是,福地信世用两幅不同的戏像画忠实地记录了设置布景的《长坂坡》(图17)和没有布景的《长坂坡》(图13)。对比两幅戏像画,确实如其所言,糜夫人跳井托孤一幕,不设新式布景而保留旧戏所用的“守旧”更佳。

结语

如上所述,如果我们把戏单、戏像画和剧场演出联系起来,首先当然是聚焦于“戏”这个字上。也就是说,戏单、戏像画都是剧场演剧图像化的呈现。如果我们再从宏观的层面来看,戏单、戏像画和剧场演剧都不过是近代以来逐渐进入主流的视觉文化符号。戏剧活动是一种“表演符号”,而戏单、戏像画则是反映戏剧活动的一种“表现符号”。

“图像作为世界的替身决定了它并非像语言那样难以理解。”[14]9简单、明了、直观可谓视觉化符号最大的特征。滨文库藏戏单和演剧博物馆藏福地信世戏像画,以“表现符号”的形式再现作为“表演符号”的剧场演剧,丰富了我们对20 世纪上半叶中国剧场和演剧生态的认识。同时,戏单和戏像画也折射出在西方文艺思潮的影响下,20 世纪上半叶剧场和戏剧观念乃至戏剧研究方法发生的种种改变。戏单和戏像画更代表了外国学者对中国戏剧的接受与理解。因此,这些珍贵的图像资料,就具有了独一无二的戏剧史、学术史、文化史乃至思想史方面的价值与意义。

(本文所用滨文库藏资料图片、演剧博物馆藏资料图片,均经九州大学图书馆和早稻田大学坪内博士纪念演剧博物馆授权许可,在此深表谢意。)