水陆画龙王图像探究

2021-12-16刘骎

刘 骎

(温州大学 美术与设计学院,浙江 温州 325035)

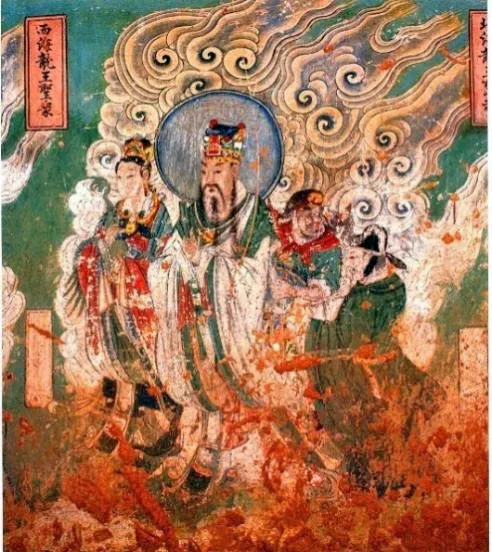

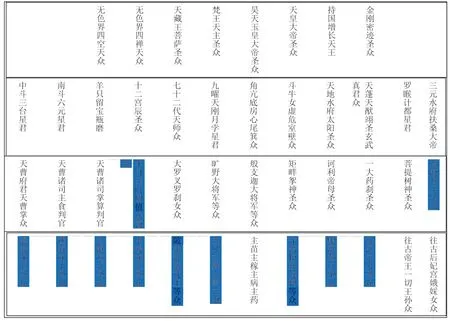

龙王源自印度,通过佛教传入中国,与中国传统龙文化结合起来。我国是农业大国,降水对于人民的生产生活有着重要影响,而龙王具有司雨职能,因此龙王信仰在我国能得到广泛传播。宋代以来,大到江河湖海,小到池塘、井水、泉水,都出现了掌管一方水域的龙王,因此龙王种类十分丰富。《天地冥阳水陆仪文》为山西地区水陆画绘制所使用的仪文①戴晓云将《天地冥阳水陆仪文》与水陆画中的神祇进行对比论证,其研究结论得到学界的广泛认可,详见戴晓云《佛教水陆画研究》,中国社会科学出版社,2009 年。,其中出现的龙王就有五方龙王、四海龙王、四渎龙王、五湖百川龙神、陂池井泉龙神、守斋护戒龙神、顺济龙王、金银铜铁龙王等,名目众多。

水陆画中的龙王形象相对单一,主要有两类:一类是头戴通天冠或梁冠、手持笏板的男神形象,有时候鼻翼间会出现白色龙须作为身份象征,个别龙王面庞呈龙形;另一类主要出现在守斋护戒龙王图像中,为身穿铠甲、手持兵器的武士形象。明代诸天以及佛传故事壁画中的龙王形象也与水陆画中的基本接近。可见,这两类龙王形象上有较大的差别,但都呈现出人格化的特征。姜伯勤认为,作为人格神的龙王与印度犍陀罗艺术有关:“犍陀罗及中亚龙王图像与先秦两汉中国神龙图像的区别是,前者以人格神或神王的形象出现,后者仍以神兽出现。”[1]13笔者赞同这一观点,中国人格化龙王的流行应该和密教流行关系密切。印度龙王有蛇形和人形,两者都出现在中国绘画中,但因本文主要讨论水陆画中的龙王,下面仅对人形龙王进行论述。

一、王侯高官与武士:两种不同的龙王形象溯源

人格化的龙王源自印度。从早期人格化龙王的图像来看,其形象与明代的相去甚远。如隋代莫高窟244 窟的龙王似天王、力士形象,头戴冠,头顶有两条蛇交缠,身上盘绕着蛇,左手持摩尼宝珠,右手持宝瓶。克孜尔石窟第47 窟、67 窟、179 窟(图1)和193 窟(图2)中出现了人形龙王,这几个洞窟被断定为开凿于初唐时期,龙王明显为武士形象,身穿铠甲,头上有蛇伸出。克孜尔47 窟龙王袒露上身,头戴珠冠,身上有钏饰,下着裙裤,头光(按:头光即头饰)有三条蛇,与其他三窟相比武士特征没那么明显,和莫高窟的龙王形象更为接近。四川地区的龙王也多为武士形象,初唐皇泽寺28 号大佛龛中的龙王就是武将形象,头戴三珠宝冠,一龙盘旋于头顶。盛唐时期的龙王形象有所变化,头束发,身穿铠甲或长袍,头顶刻龙,但仍为武士形象。②四川地区武士形象的龙王还有盛唐蒲江佛儿湾27 号龛、蒲江飞仙阁9 号龛、巴中南龛53 号龛,晚唐邛崃天宫寺31 号龛等。中晚唐时期四川地区天龙八部中的龙王像出现穿交领广袖服、头顶有龙的形象,如巴中水宁寺第8 龛,龙王的武士形象特征已不明显,但外表仍比较威猛。大英博物馆藏唐代敦煌绢画《千手千眼观世音菩萨图》中的龙王略有不同,为人形,上身赤裸,下穿短裤,头上有五蛇伸出。(图3)除此之外,莫高窟中唐第361 窟、晚唐第9 窟中还出现了一种人首龙身形象,头上有蛇盘绕。第361 窟壁画《千手千钵文殊经变》中的龙王(图4),人面蛇尾、戴五蛇冠的造型很有可能受到密教影响。密教经典《大云经祈雨坛法》中记载的龙王形象就为一身多头,头上有蛇冒出,下半身为蛇身。[2]493可以看出,上述龙王呈现出密教造像的特点。有学者认为这种龙王形象融合了印度龙王和中国神话人物伏羲、女娲的形象特征,笔者赞同,兹不赘述。③详见张聪《中国佛教二十诸天图像研究》,南京艺术学院博士学位论文,2018 年。

图1 公元6—7 世纪克孜尔179 窟龙王

图2 公元6—7 世纪克孜尔193 窟龙王

图3 大英博物馆藏唐代敦煌绢画《千手千眼观世音菩萨图》中的龙王

图4 莫高窟361 窟龙王

自五代始,敦煌石窟中还出现了不少龙王礼佛的场景。据统计,敦煌石窟24 个洞窟中共绘有40 铺龙王礼佛图,绘制年代大多为五代至宋代。④参考以下两篇文章中的统计数据:党燕妮《晚唐五代宋初敦煌民间佛教信仰研究》,兰州大学博士学位论文,2009 年,第174-175 页;张伯元《试论敦煌壁画<龙王礼佛图>的创作思想》,《敦煌学辑刊》1990 年第2 期,第73 页。大量的龙王被绘制成头戴宝冠,身穿甲胄,披巾飘举,手捧宝珠、宝册、宝瓶等物品,下半身处于波浪之中的形象。但这些龙王的形象和莫高窟隋代244 窟的龙王(图5)较为接近。张胜温《梵像卷》绘制于大理国利贞年间(1172—1175 年),即南宋时期,其中白难陀龙王和娑竭罗龙王仍为天王、力士形象,头戴宝冠,头上有蛇,赤身,有披帛缠绕,下穿裙裤,坐于宝座之上,(图6)与敦煌石窟的龙王整体较为相似。唐代以来的龙王造像融合了中国龙文化和密教造像的特征,与明代的龙王形象有较大差异,但可以看出武士和王侯高官龙王形象的影子,明显受到印度佛教龙王形象的影响。

图5 隋代莫高窟244 窟龙王

图6 大理国张胜温《梵像卷》中的龙王

头戴梁冠、手持笏板的龙王形象又是何时出现呢?从图像来看,莫高窟晚唐141 窟北壁榜题清楚写有“龙王”二字,应为四海龙王,形象虽已模糊,但可以看出大体为头戴梁冠、手持笏板的形象。(图7)

图7 莫高窟晚唐141 窟北壁龙王

从文献来看,唐代小说出现了一些端倪。中唐时期《柳毅传》中两个龙神已经有类似于明代龙王的特征,洞庭龙君为“披紫衣,执青玉”,钱塘龙君为“披紫裳,执青玉,貌耸神溢,立于君左右”[3]2-3。《韦丹》中对龙神的描述是:“俄而有一老人,须眉浩然,身长七尺,褐裘韦带。”

宋代文献已明确将龙王塑造成世俗官员形象。叶绍翁《四朝见闻录》载:“开禧中,帅臣赵师睪重塑五王像,旒冕珪服毕具。其中三像,一模韩侘胄像,一模陈自强像,一模师睪像。时韩、陈犹在,台臣攻师睪,惟于疏中及师睪自貌其像,不敢斥韩、陈云。至今犹存,未有易之者。过此皆不识三人者,恐未必以予言为信而易之。然师睪论疏可考也。”[4]4885五龙王庙中三个龙王像按照当时高官样貌进行重塑,为头戴冕旒、手持笏板的王侯形象。《朱蛇记》中对南海龙王的描述是:“朱扉高阙,侍卫甚严。修廊绳直,大殿云齐,紫阁临空,危亭枕水,宝饰虚檐,砌甃寒玉,穿珠落帘,磨璧成牖,虽世之王侯之居莫及也。俄一老人高冠道服立于殿上,左右侍立皆美妇人。吏曰:‘此吾王也。’”[5]1154可以看出,虽然把南海龙王描述为一个似已得道的老人,但对龙宫装饰的描述都在突出其王侯身份。

综上可知,头戴冠、手持笏板的龙王形象可能在中晚唐已经出现,至宋代流行开来。目前看来,山西大同善化寺诸天像塑于金代,虽然部分经过后代补绘,但龙王形象基本维持了金代原貌,为头戴梁冠,身穿长袍,袍上绘有精美的日月纹、山纹和龙纹等,手持笏板(笏板已佚)的老者和王侯形象。(图8)山西繁峙岩山寺金代壁画《鬼子母经变》中,东壁鬼子母和龙王相互宴请的情节里,龙王为头戴通天冠、身穿绛纱袍、手持笏板的形象。(图9)可以看出,金代也出现了王侯形象的龙王。一般认为,由于金朝的统治者为少数民族,其绘画风格与中原王朝有着较大差别,但繁峙岩山寺壁画为由宋入金的宫廷画师王逵等人绘制,沿袭了宋宫廷样式,可见两政权之间画工流通对绘画风格的影响。

图8 善化寺娑竭罗龙王

图9 岩山寺《鬼子母经变》中的龙王

明代《水宫庆会录》载:“广利顶通天之冠,御绛纱之袍,秉碧玉之圭,趋迎于门,其礼甚肃。三神亦各盛其冠冕,严其剑珮,威仪极俨恪,但所服之袍,各随其方而色不同焉。”[6]11文中对南海龙王进行重点描述,其为戴通天冠、穿绛纱袍、手持笏板的典型宋代帝王形象,其他三个龙王形象基本与南海龙王相同,仅强调了四者服饰有颜色上的差异。《救金鲤海龙王报德》中所描述的东海龙王和西湖龙王形象与《水宫庆会录》中四海龙王接近:“头戴通天之冠,身穿衮龙之袍,腰系碧玉之带,足践步云之履。”[7]434明代这两部小说明确龙王为帝王之相,这是唐宋小说中所没有的。《李元吴江救朱蛇》中对西海龙王的描述为:“见数十人,皆锦衣,簇拥一老者出殿上。其人蟾冠、大袖、朱履、长裙,手执玉圭,进前迎迓。”[8]172此处的龙王为头戴蟾冠、手持玉圭的老者,也是王公贵族的形象。虽不能说龙王的王公贵族或者帝王形象源自小说,但民间小说对绘画作品中龙王形象的塑造和传播具有极大影响。如元代朱玉绘《龙宫水府图》就取材于唐传奇《柳毅传》中柳毅下马见龙王,龙王率众出门迎接的情节,龙王为头戴通天冠、身穿绛纱袍的老者形象,两人互作揖,身后有侍从执扇、持宝盖,还有侍女持宝物。(图10)水陆画的龙王多为头戴通天冠或梁冠的形象,北京大觉寺和大慧寺⑤大慧寺娑竭罗龙王冕旒冠的顶板现已不存,但德国摄影师赫达·莫里逊于1933—1946 年在北京大慧寺拍摄的照片表明,娑竭罗龙王明显为头戴冕旒冠。邢鹏《大慧寺彩塑造像定名研究——兼谈“标准器比较法”》,《中国国家博物馆馆刊》2014 年第2 期,第51 页。的造像中龙王则为头戴冕旒的形象。(图11—13)

图10 北京故宫博物院藏元代朱玉《龙宫水府图》

图11 大觉寺娑竭罗龙王

图12 大慧寺娑竭罗龙王

图13 大慧寺娑竭罗龙王旧照,赫达·莫里逊摄

龙王的身份究竟是帝王还是王侯高官,苑利曾有探讨,并根据龙王的服饰和冠饰断定其应为高官形象。[9]37-42笔者大体赞同,但认为明清时期画工在民间庙宇绘制时对龙王梁冠的梁数或冕旒的旒数并没有那么重视,本身绘制也不精细,因此过于强调数量可能并不准确。笔者认为水陆画中的龙王是按照王侯高官的形象塑造,基于以下两点:

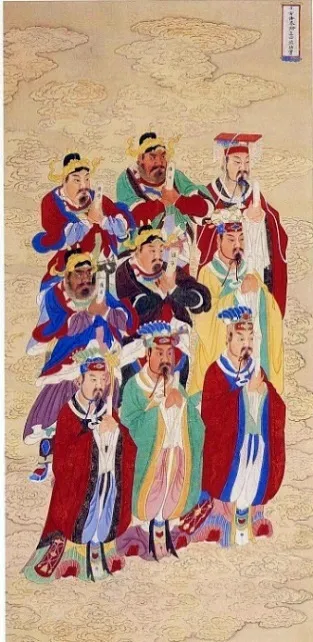

1.龙王如四海龙王、五湖龙王等多为管辖一方水域的神祇,其身份和等级更符合世俗世界掌管一方的官员或王侯。按照民间的理解,龙王的上级有玉皇大帝,玉皇大帝多为头戴冕旒的帝王形象。作为水府之神,龙王的上级还有扶桑大帝,首都博物馆藏水陆画《水府扶桑大帝龙神众像》(图14)中就明显体现出人物的等级差异,扶桑大帝为头戴冕旒、身穿衮服的帝王形象,而龙王都为头戴冠冕的官员形象。

图14 首都博物馆藏水陆画《水府扶桑大帝龙神众像》

2.从位置布局来看,水陆画的龙王多位于画面下层或者边缘,地位明显不是很高。龙王虽为头戴通天冠或梁冠、手持笏板的形象,但服饰较为简单,很少有复杂的纹饰。山西右玉宝宁寺和首都博物馆藏水陆画《水府扶桑大帝龙神众像》为明宫廷样式,绘制精美,画中人物严格按照等级区分,但龙王服饰基本没有复杂华丽的纹饰。尤其是在《水府扶桑大帝龙神众像》中,扶桑大帝服饰上绘制有龙纹等复杂纹饰,而其身后几个龙王衣服都十分简洁,明显体现出等级差异。可以看出,水陆画龙王的服饰冠冕和位置布局遵循了严格的等级之分,龙王身份应该是管辖一方的王侯或官员,而不是帝王。

山西大同善化寺,北京大慧寺、大觉寺中的龙王则为帝王形象,此龙王为娑竭罗龙王,在佛教中有着较高地位。中国佛教早期译经也表明娑竭罗龙王的与众不同。西晋《大楼炭经》卷三中载,娑竭罗龙王所居之地比其他龙王的要大,装饰也远比其他龙王的豪华,从侧面反映出娑竭罗龙王的地位较高。[10]288东晋《大方广佛华严经》中载,娑竭罗龙王的降雨神力比其他龙王的要大,因此拥有较高的地位。[11]625唐代已经明确娑竭罗龙王为龙王之首,《大乘本生心地观经》卷1 载:“复有四万八千诸大龙王……如是等龙王,娑竭罗龙王而为上首,悉皆爱乐大乘妙法,发弘誓愿恭敬护持,各与若干百千眷属俱”[12]291-292。正因为娑竭罗龙王在佛教中地位较高,才能成为诸龙王的代表出现在诸天中。宝宁寺水陆画娑竭罗龙王位于“右后十七”(“右后十七”是其在举办水陆法会时所处位置),属于诸龙王中较前的位置。河北石家庄毗卢寺北壁西侧上层也有“娑迦龙天”,和诸天其他神祇多绘制在一起。宝宁寺、毗卢寺中的娑竭罗龙王虽然为王侯高官的特征,但从所处位置能看出其地位较高。因此,大慧寺和大觉寺中的娑竭罗龙王很有可能是因为一直以来在龙王中有较高地位而被塑造为帝王之相。

二、水陆画中的龙王形象

(一)朝元与献宝:佛、道两教影响下王侯高官形象的龙王

王侯高官形象的龙王在水陆画中还可以细分为两类。一为头戴通天冠、手持笏板、作朝谒状的龙王形象,如山西稷山青龙寺、山西繁峙公主寺的龙王,甘肃民乐县博物馆藏水陆画的五湖四海龙王基本属于这类。(图15—21)

图15 青龙寺东壁四海龙王等众

图16 青龙寺南壁金银铜铁龙王等众

图17 青龙寺南壁五方行雨龙王等众

图18 甘肃民乐县博物馆藏水陆画的五湖四海龙王

图19 公主寺东壁五湖龙王等众

图20 公主寺东壁安济夫人、陵素山镇江王、顺济龙王等众

图21 公主寺东壁四海龙王等众

另一类龙王身后跟随着手持各种宝物的侍者。如毗卢寺东壁的四海龙王,身后侍从手捧宝物。画面最左侧一只水怪全身绿色,身穿红色长袍,双手捧宝瓶,瓶中应该插有珊瑚。最左侧龙王的左右两侧各有一只水怪,左侧水怪似青蛙,手持海螺,里面有发光的宝珠;右侧水怪瘦骨嶙峋,手持一枝荷花。左起两个龙王之间还有一只绿色横向双耳的怪物(黄圆圈处),鼻子两侧有肉须,手托圆盘,盘内也盛满各色发光的珠宝。画面最右侧水怪身后背白色螺壳,头发上扬,手拿一枝长珊瑚。(图22)毗卢寺西壁五湖龙神等众,龙王身后有两只水怪,一只身背龟壳,穿绿色长袍,手持笏板,绿面赤发;另一只头戴龟帽,红面黑发,鼻翼两侧有龙须,身穿红袍,手持笏板,双手捧盘,盘中有各色宝珠。(图23)毗卢寺南壁西侧下层五湖百川龙神等众,三个主神两个赤脸,头发上扬,其中着红袍的身上披帛似龙尾,明显按照龙神形象塑造。位于身穿黑袍的龙神左侧的赤色鬼怪头顶蚌壳,蚌壳中盛有发光的七宝。着红袍的主神身后有两个侍者,一个身穿绿袍,头戴幞头;另一个为龙首赤色鬼怪,其身后背有宝瓶,宝瓶中有象牙和珊瑚。(图24)

图22 毗卢寺东壁四海龙王等众

图23 毗卢寺西壁五湖龙神等众

图24 毗卢寺南壁五湖百川龙神等众

宝宁寺娑竭罗龙王等众,粉袍龙王身旁有两只水怪,一只水怪身材矮小,手捧盘,盘中有珠宝和珊瑚,作向红袍龙王呈宝物状;另一只赤身的水怪右手持兵器,左手持红绳;红袍龙王身后着蓝衫的龙女手捧包裹着的宝盒。(图25)宝宁寺四海龙王等众,龙王身后的两个侍从,一个打旗,一个持幡;位于画面最左端的侍从,身穿蓝衫,头戴红巾,手捧盘,盘中有宝珠和红珊瑚;蓝衫侍从左侧有一个身穿橘色长袍、头戴梁冠的侍者,手持宝卷,作展开状。(图26)陂池井泉诸龙神中,左侧上方穿蓝衫的鬼怪手持宝瓶,瓶中插有荷花和荷叶;位于其前方的龙女手捧包裹着的宝盒;龙女左后方着红衫的侍者手捧宝卷;画面右侧下方的侍女手捧宝座,宝座上有宝珠;最后还有一只似青蛙的(黄圆圈处)水怪,身穿蓝衫,手捧宝坛,坛中有散发着光芒的红色大宝珠。(图27)宝宁寺顺济龙王、安济夫人诸龙神,安济夫人身后有两个侍女,一个手捧宝座,上面有宝珠,一个手捧包裹着的宝物;顺济龙王身后、画面左侧的侍者手捧包裹着的宝盒;顺济龙王右侧、画面左下角有一只水怪似蟾蜍,身穿蓝衫,身后背一个宝罐,罐中有宝珠和珊瑚。(图28)

图25 宝宁寺娑竭罗龙王等众

图26 宝宁寺四海龙王等众

图27 宝宁寺陂池井泉诸龙神

图28 宝宁寺顺济龙王、安济夫人诸龙神

河北蔚县故城寺东壁诸龙王身旁多有手持宝物的侍者。如东海龙王右侧的侍女手捧盘,盘中有珊瑚。(图29)南海龙王右侧的侍女手持花瓶,瓶中插有蓝色珊瑚,左侧侍者右手夹宝卷。(图30)西海龙王右侧身穿红袍的侍女,手持灰色宝瓶,瓶内插玉如意;龙王身后男性侍从颈下系红巾,穿淡青色袍服,手持笏板,其身后似乎有宝物。(图31)北海龙王漫漶严重,但仍然可以看出,龙王右侧一个侍女手捧珊瑚,左侧有个身穿长袍、戴幞头的男性侍者手持宝卷。(图32)中海龙王图像也出现漫漶严重的情况,龙王身后有一个身穿深青色袍、怀抱宝卷的侍者,这个侍者前方有一个个头低矮的侍者,形象已经漫漶,但其头顶圆盘,盘中有散发光芒的宝物,可能是珊瑚和珠宝。(图33)

图29 故城寺东壁东海龙王

图30 故城寺东壁南海龙王

图31 故城寺东壁西海龙王

图32 故城寺东壁北海龙王

图33 故城寺东壁中海龙王

山西阳高云林寺扇面墙后有三大士像,其下方有四海龙王图像,题记为“四海龙王礼圣宝”。龙王头戴梁冠,身穿绛纱袍,手持笏板,作拜谒状。其前方有一条龙,左侧有个侍女手捧盘,盘中盛有珠宝。侍女后方还有三个头戴梁冠、手持笏板的侍者。虽然龙王礼拜的是菩萨,但三大士中观音菩萨本身就具有佛性,故此处与龙王礼佛场景性质相似。(图34)

图34 云林寺扇面墙背面四海龙王

身后侍者手捧宝物的龙王形象也出现在诸天图像中。如北京法海寺北壁东侧的娑竭罗龙王白面长须,头戴宝冠,身穿青黑色龙纹长袍,双手捧笏。龙王身后有一只水怪身穿绿甲,黄面,手中托一贝壳形盘,盘中有各类珠宝。这只水怪下方还有一只绿色水怪,头披红巾,上身披三角形甲片,下身包裹着淡黄色布,腰间有一朵莲花。还有一只蟾蜍(绿圆圈处),手托宝瓶,瓶中有珊瑚。(图35)四川平武报恩寺万佛阁的娑竭罗龙王头戴梁冠,身穿黄色长袍,手持笏板,鼻翼有两道肉须,其身后侍从面部有所损毁,手捧宝瓶,宝瓶中有珊瑚和珠宝。(图36)

图35 北京法海寺娑竭罗龙王

图36 四川平武报恩寺万佛阁娑竭罗龙王

水陆画龙王身后众多侍者捧有宝物与佛教龙王向佛进献宝物的故事有关。龙王有无数宝藏,众人向龙王乞宝以获圆满的情节在佛经中多有描绘,如《大方便佛报恩经》卷四[13]144、《佛说堕珠著海中经》[14]75。龙王向佛献宝则是龙王聆听佛法以后持宝物对佛进行供养,体现其对佛祖的崇敬和对佛法的顺服。《太子瑞应本起经》记载有世尊前往龙王宫殿,禅定七日,为龙王授三皈五戒,龙王皈依佛,聆听佛法的事迹。[15]479《佛说海龙王经》卷1 则记载了龙王向佛献宝进行供养的事迹:“寻时龙王与七十二亿婇女、八十四亿眷属,皆赍香华、幢幡、宝盖、百千伎乐。往诣佛所前稽首毕,绕佛七匝,各以所持用散佛上,伎乐供养,与中宫眷属俱住佛前。”[16]132隋代译《佛本行集经》[17]774和《大云轮请雨经》[18]493-496中也都记载有诸龙王及其眷属听佛说法、供养佛之事。

明代佛传故事中多有龙王献宝的场景。如山西太原崇善寺画稿第五十五幅《南海龙王归礼如来听法之处》中,龙王头戴梁冠,身穿红色长袍,手持笏板;其身后有一个身穿绿袍、头戴幞头的侍者;画面左下角有两只水怪,一只水怪作拜谒状,另一只水怪有翅膀,手持红色珊瑚;还有两个侍女位于侍者左侧,一个手持宝珠,另一个手捧盘,盘中有珊瑚。画面除了为体现龙王虔诚听佛祖说法,龙王呈跪姿于佛祖面前外,其余内容和水陆画龙王图像十分相似。(图37)第六十三幅《东海龙王请佛海藏说法之处》的龙王同样跪于佛前,听佛说;其身后,一个身穿绿袍、头戴幞头的侍者手持盘,盘中有宝珠;画面右侧还有一个力士形象的侍者,头顶盘,盘中有珊瑚和珠宝。(图38)这种头顶盘,盘中盛有宝珠、珊瑚的侍者在隆兴寺佛传“龙宫入定”场景、毗卢寺五湖百川龙神等众、故城寺中海龙王圣众中都有出现。宝宁寺娑竭罗龙王图像中,力士虽然是手捧盘的形象,没有将盘高举头顶,但也较为接近。

图37 崇善寺画稿第五十五局部

图38 崇善寺画稿第六十三局部

《释氏源流》“龙王赞叹”场景中,佛祖右侧有六个分列两列的侍女,手捧盘,盘中盛有宝珠、珊瑚;佛祖左侧有一个侍女,手持拂尘;龙王头戴通天冠,身穿长袍,作跪拜状。“龙宫说法”场景中,三个龙王都头戴通天冠,身穿长袍,手持笏板,向佛祖作拜谒状;有一个侍者和两个侍女,都手托盘,盘中盛有宝珠;还有两只水怪,手持幡。(图39)“付嘱龙王”场景中,八大龙王分列佛祖两侧,头戴通天冠或梁冠,身穿长袍,手持笏板;画面左下方水怪手捧宝坛,坛中插有珊瑚,其上方一只水怪手持珊瑚;画面右下方一个侍女手捧盘,盘中有宝珠,其上方还有一只水怪手持幢。(图40)

图39 《释氏源流》“龙宫说法”

图40 《释氏源流》“付嘱龙王”

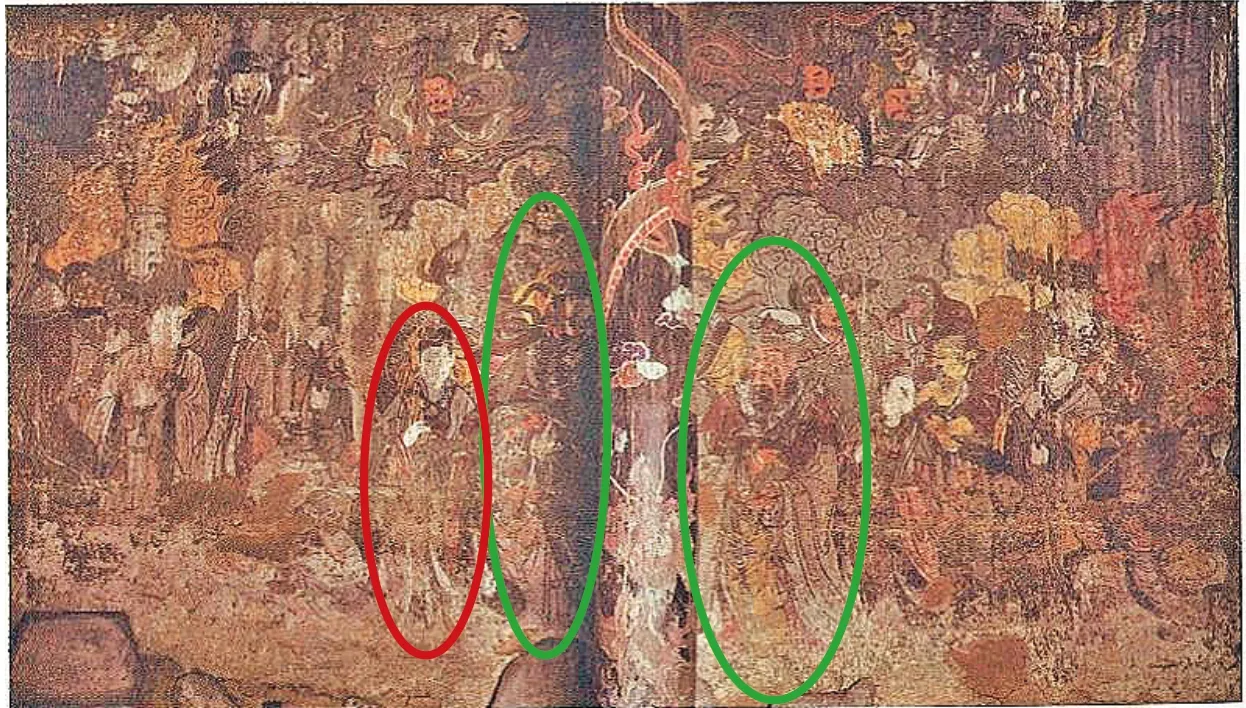

河北正定隆兴寺明代佛传壁画《龙宫入定》中,世尊坐于龙宫之中,其右侧有四个龙王,一个在前,三个在后,都手持笏板。最前方的龙王身边有水怪,肩上背红色珊瑚,水怪旁边跪着两个双手合十的人。后方三个龙王身后也有两只水怪,全身褐色的水怪怀抱宝瓶,其中插有珊瑚。世尊左侧也有四个龙王(绿色圆圈处),前面的龙王双手合十,跪向佛祖。其后有一个身穿红袍的女神作双手合十状。两人身后有两个侍从,一个上身赤裸,形象类似力士,头顶宝盘,盘中有闪闪发光的珊瑚和宝珠;另一个怀抱宝瓶,瓶中有发光的象牙和珊瑚。画面右上方还有两个似夜叉(黄色圆圈处),手中托有宝盘,盘中有珊瑚、珠宝。(图41)

图41 隆兴寺摩尼殿佛传壁画《龙宫入定》

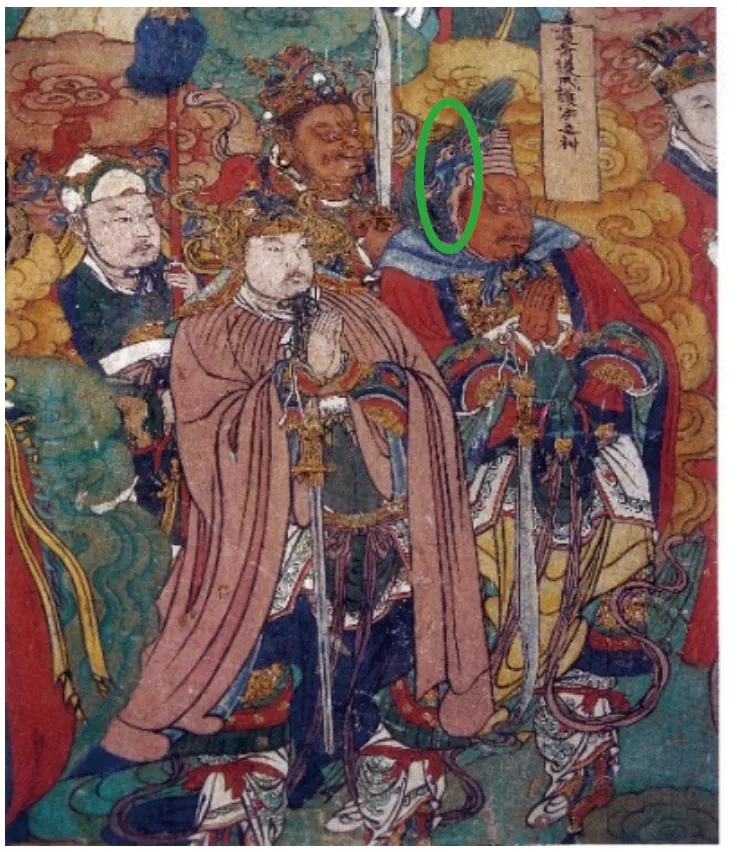

四川剑阁觉苑寺明代佛传壁画《龙宫说法》位于大雄宝殿西壁北起第一铺。佛右侧有个龙王身穿青袍,手持笏板,呈站姿。其身后侍者穿青袍,手托宝盘,盘中放满发光的珠宝。侍者身后是个举幡的夜叉。佛左侧有两个龙王前后站立,在听佛说法。两个龙王都头戴通天冠,身穿长袍,手持笏板,前排龙王身穿黑色长袍(红圆圈处),后排龙王身穿黄色长袍(黄圆圈处)。前排龙王左右两侧分立两个侍女(绿圆圈处),皆双手托金盘,盘中放有珊瑚、象牙、宝珠等物。(图42)

图42 觉苑寺壁画《龙宫说法》

综上可见,水陆画中这类有众多手捧宝物侍者的龙王图像很有可能受到佛教龙王向佛献宝、听佛说法、受佛教化的故事影响,只不过佛传故事画中通常会出现释迦牟尼和龙宫,有时为表示虔诚,龙王会呈跪姿,水陆画的龙王多为站姿。这种龙王样式对民间神祠中的水神图像也产生了广泛影响,如明天顺年间重修的山西高平仙翁庙,其主尊为张果老,北壁东西两侧绘制龙王图像,和自古以来仙翁祈雨习俗以及天顺年间仙翁庙祈雨灵验有密切关系。⑥明成化七年(1471 年)《重修西总圣仙翁庙记》碑文中记载:“神化无方,若遇岁旱,有祷辄应,能出云雨,邦人赖之,物不疪历,境内田禾,靡不丰登。弥灾捍患,泽及方民,丰祀而不敢懈怠,历代修崇加封圣号。由是庙貌愈尊,而人民益敬为焉。……天顺六年,苍天有旱,自春至夏,亢阳不雨。祈祷诸祠,未蒙感通之应验,民心煎熬,秋成失望。有本邑伯方村善士赵志敏,会请善士廉铎、武景闰,各发诚心,紏锋本村香老,前去西祖殿内祈祷告圣,得为霖雨,此莫非仙翁之感应也?由是善士赵志敏见其庙宇倾颓疏漏,神像霖(淋)雨、风吹、日考(烤),可坏金神。三人谨发虔心,捐金舍力,会众本村香老,计一百七十余门,聚集椽檩瓦栈,一应大小木植俱全,拆毁重修正殿,焕然一新。”常书铭《三晋石刻大全·晋城市高平市卷(上)》,三晋出版社,2011 年,第89-90 页。北壁东侧两个龙王(绿圆圈处)都头戴梁冠,着红色长袍者位于前方,着青色长袍者位于后方,皆手持笏板。前方龙王右侧侍女(红圆圈处)手捧宝物,其身后有鬼怪,一个头披红巾,手捧珊瑚,另一个手捧宝卷。(图43)

图43 仙翁庙北壁东侧龙王

北壁西侧两龙王也为头戴梁冠、手捧笏板的形象,前方龙王(绿圆圈处)身穿青色长袍,后方龙王(红圆圈处)身穿黄色长袍。(图44)前方龙王左侧侍女手捧宝物,其后也有鬼怪,红眉阔鼻,头披红巾,双手抱宝瓶。仙翁庙龙王图像中还有判官、四直使者和风雨雷电诸神,表明民间对龙王体系的架构受佛教龙王献宝故事影响已经较弱。

图44 仙翁庙北壁西侧龙王

神祠壁画中多出现水神献宝场景也是受佛教龙王献宝故事影响。如山西洪洞广胜寺水神庙元代壁画中,西壁南侧有一处献宝场景,因为水神庙供奉明应王,所以主神明确为水神明应王,他身穿红色长袍,头戴五梁冠,手持笏板。他的前方有一个力士赤裸上身,头顶盘,盘中盛有宝物,还有香炉,类似于水陆画中出现的头顶盘力士。水神右侧有两个侍女,前面的侍女着青衣,手捧宝盘,盘中有各种宝物;后面的侍女着红衣,手持红色珊瑚。水神左侧的形象似龙神,脸庞似龙,一个穿深红色长袍,一个穿淡红色长袍(黄圆圈处),都头戴冠,手持笏板。在两个龙神之后还有两个侍者,一为西域人模样(红圆圈处),身穿红袍,手持贝壳,贝壳中有红色宝珠;一为水怪形象(绿圆圈处),手持长柄香炉。这组水神献宝图像和水陆画龙王图像的构图极为相似。(图45)

图45 广胜寺水神庙西壁“水神献宝”图像

山西汾阳圣母庙正殿明代壁画西壁“画面下部居龙辇一侧的几个神祇,拱手拜别,足下波涛汹涌,身旁置有珍珠、珊瑚、玛瑙、灵芝等诸宝,当是水神或海仙向圣母献宝”[19]449,[20]120。柴泽俊一度称其为龙王献宝场景[20]120,其他学者如刘守覃与潘絜兹认为是水神向圣母献宝。[21]81目前看来称为水神献宝更合适,和佛传故事中龙王献宝情景有相似之处,不过场景更加简洁,除主神外只有一个侍女和一只水怪,且水神向前倾更似献宝状。(图46)

图46 圣母庙西壁下层“水神献宝”图像

山西新绛稷益庙正殿明代壁画西壁左下方画面中一组神祇(图47),为首者头戴梁冠,身穿红袍,面前有一条龙在飞舞,身后有一个女神手托盘,盘中有珠宝。红袍神祇下方还有一个龙首人身着青袍的神祇,手持笏板。这个神祇身后有一个头戴龟形金冠、身穿淡红色袍的神祇。他的右后是一个头戴幞头、身穿青袍的神祇,臂下挟有宝卷。其右下方的神祇身穿红袍,戴幞头,身后背有甲壳,脸上鼻间有肉须,头托宝卷。(绿圆圈处)画面最左侧有一只水怪肩扛珊瑚。(黄圆圈处)还有虾怪,双手抓抱一束类似杆棒的东西。水怪下方又有一只三目水怪,鼻翼两侧同样有摆动的肉须,双肩后还长有一对肉翅,手中有一件海螺壳,里面盛有珊瑚珠玉等。三目水怪下方有一只通体绿色的鳄首怪物,同样手托宝盘,可惜颈部以下的部分完全脱落。这支队伍的最后,有一只着红衣举旗的水怪、一只身后有甲壳的黑面水怪和一只鳄首怪物。稷益庙朝圣图像颇为壮观,前人研究中也有把这组图像主神认为是龙王及其身后龙宫各眷属和兵将,但主神中穿青袍者明显为龙王相貌,另一个穿红袍的等级更高,可能是水神,与这组神祇相对的是十殿阎王。[22]55-56

图47 稷益庙西壁“水神献宝”图像

这三处神祠的“水神献宝”场景或繁或简,但从其形式、构图和内容来看应该都受到佛教绘画中龙王献宝图像的影响。综上可以看出,虽然水陆画中这类龙王多为头戴通天冠、身穿长袍、手持笏板的形象,但简单手持笏板作朝谒状的龙王和身后有众多侍者手捧宝物的龙王所受影响不同。后者原型来自佛教龙王向佛祖献宝场景,表明龙王皈依和护持佛法。这种样式还影响了水神图像,但其内涵和意义又发生了一定的改变⑧水神研究可参考邵小龙《化成四方:试析山西神祠元明壁画中的水神献宝场景》,《美术学报》2020 年第1 期,第27-34 页。。

(二)皈依与守护:佛教影响下的武士形象龙王

水陆画多将具有护法职能的龙王即“守斋护戒龙王”进行单独绘制,与其他龙神形象相区分,明显是突出龙神的护持功能,体现了对龙神护持功能的重视以及水陆法会的性质。明清时期水陆画中具有护法职能的龙王多为武士形象。山西长治观音堂明代壁画和四川成都新繁龙藏寺唐代壁画的娑竭罗龙王形象都是武将形象(图48、图49),只不过唐代龙王多为融合了密教特点的印度龙王形象,而明代的则为完全本土化的武将形象。武将形象的龙王则受到佛教中龙王护持佛法、护卫众生思想的影响。《大方等大集经》卷56 中诸龙王及眷属向佛言:“现在世尊声闻弟子所有住处……我等悉共守护于彼,令离一切诸难怖畏。诸有世尊声闻弟子所立塔寺及阿兰若处……如是施主,我等亦当护持养育。若复世尊声闻弟子,乏少昼夜所须众具,贫苦之者,我为彼等作大施主,受其寄付护持养育,除诸怖畏。”[23]374《大方等大集经》卷58 中诸龙合掌向佛言:“我等诸龙随彼彼处城邑、聚落、边地、山川,随其时节起云降雨,寒温调适。我等于彼彼处,灭除自军他军斗乱、诤讼、疫病、饥馑、死亡等,令其处处安隐丰熟,人民安乐甚可爱乐。”[24]392-393还有《大乘本生心地观经》《孔雀王咒经》《大云经》等都提到龙王护持功能,可以看出护持职能的重要性。毗卢寺水陆画中的护斋护戒龙神位于东壁下层,为身穿铠甲仗剑的武士形象,头上还有火焰。(图50)故城寺守斋护戒龙神众也位于东壁下层,前排三个神祇有两个为身穿铠甲、戴头盔的武士形象(绿圆圈处),还有一个头戴幞头,身穿精干的短衫,仗剑,似小吏形象(黄圆圈处)。(图51)后排两个神祇面露凶相,一个手持杖,一个头顶盘。宝宁寺守斋护戒诸龙神中一共有六个神祇,都为身穿铠甲的武士形象,有的持戟,有的仗剑。(图52)《水陆道场鬼神图像》守斋护戒诸龙神中有三个龙神,头发上扬,身穿铠甲,手仗剑。(图53)虽然图中龙王数量不一,但基本都为身穿铠甲、手持兵器的武将形象,可以看出其护卫佛祖的职能。公主寺东壁中下层有护斋护戒护法之神,其中四个也为武将形象,画面前排右侧的武将头盔还有龙样式(绿圆圈处),其位置也靠近五湖龙王、顺济龙王等龙神,应该和护斋护戒龙王有着直接联系。(图54)

图49 四川新繁龙藏寺的娑竭罗龙王

图50 毗卢寺东壁护斋护戒龙神

图51 故城寺东壁守斋护戒龙神众

图52 宝宁寺“右二十六 守斋护戒诸龙神众”

图53 《水陆道场鬼神图像》守斋护戒诸龙神众

图54 公主寺东壁护斋护戒护法之神

虽然水陆画中出现了明显具有护卫职能的龙王,但其他龙王从位置布局来看也能体现其护卫佛法的功能。龙王多绘制于下层与其地位较低有关,但也与其具有护持功能有一定关系。如青龙寺五方行雨龙王和金银铜铁龙王位于南壁下层东西两角,四海龙王位于西壁下层最南角,都很好地体现了龙王的护持职能。(图55)公主寺五湖龙王和四海龙王位于东壁下层南北两角,在佛左右两侧,对称分布,非常明显地体现了龙王的护卫功能。(图56)毗卢寺四海龙王和五湖龙王位于东西两壁下层,面向中间佛,虽然不如公主寺明显,但这样的空间布局也体现了龙王护卫职能。(图57)从这些水陆壁画的构图可以明显看出其体现龙王护卫佛法的意图。

图55 青龙寺南壁、西壁龙王分布位置

图56 公主寺东壁龙王与主神的位置关系

图57 毗卢寺龙王与主神的位置关系

三、水陆画中龙王布局研究——龙王与其他神祇关系

(一)龙王与五岳四渎

龙王主雨,中古时期帝王时常祭祀五岳四渎,以求风调雨顺,国泰民安。从水陆画中位置关系来看,龙王和五岳四渎有着密切联系。毗卢寺西壁五岳四渎和五湖龙神、巨龙神等众都位于下层,东壁五岳与四海龙王位于下层。(图58、59)公主寺中四海龙王位于五岳之后,处于东壁下层。(图60)昭化寺中五岳四渎位于西壁上层,与位于西壁下层的诸龙王位置十分接近。(图61)云林寺西壁中四海龙王、五湖百川龙神、五方龙王、陂池井泉龙神、顺济龙王等所有龙神都位于五岳四渎之后。(图62)清代永安寺壁画中五岳四渎与四海龙王、五湖百川龙神以及陂池井泉龙神等都同处于西壁上层位置。可见水陆画仍然能体现五岳四渎的雩祭职能和龙王降水之间的密切关系。然而随着五岳四渎雩祭职能的削弱,在部分水陆画中五岳四渎和龙王的联系也被削弱。如公主寺五岳位于东壁南侧下层,其身后虽然有四海龙王,但其他龙王图像多位于东壁北侧部分。青龙寺则完全看不出五岳四渎与龙王之间的联系,青龙寺五岳四渎位于东壁中层,而龙王基本位于西壁和南壁下层。同样的还有故城寺壁画,龙王基本位于东壁下层,而五岳四渎则位于西壁中上层。

图58 毗卢寺西壁龙王与五岳四渎、风雨雷电的位置关系

图59 毗卢寺东壁龙王与五岳四渎的位置关系

图60 公主寺东壁龙王与五岳、四值使者、风雨雷电的位置关系

图61 昭化寺西壁龙王与风雨雷电、四值功曹、五岳四渎的位置关系

图62 云林寺西壁龙王与风雨雷电、五岳四渎的位置关系

(二)龙王与风雨雷电

水陆画中龙王和风雨雷电的位置表明二者的关系也很密切。如青龙寺风雨雷电位于东壁下层,四海龙王位于西壁下层,二者位置相对。公主寺雷电风等众位于东壁中下层,和五湖龙王、顺济龙王等位置十分接近。(图60)毗卢寺风雨雷电位于西壁上层,和顺济龙王、安济夫人位置相近,和下层五湖龙神、巨龙神众也较为接近。(图58)昭化寺中风雨雷电和五湖百川龙神、顺济龙王、安济夫人、陂池井泉龙神都位于西壁,风雨雷电位于上层,其他龙神位于下层,位置也较为接近,且昭化寺中风雨雷电的榜题为“主风主雨主雷主电诸龙神众”,明显强调了风雨雷电与龙神的关系。(图61)云林寺中风雨雷电位于西壁中层,也和诸龙王位置关系十分相近。(图62)故城寺风雨雷电位于东壁下层,和众多位于东壁下层的龙王位置接近。(图63)宝宁寺和版画《水陆道场鬼神图像》中风雨雷电也多和龙王在一起,宝宁寺风雨雷电位于“右二十四”,其前有“右二十”四海龙王,“右二十二”五湖百川龙神,“右二十三”陂池井泉龙神,其后还有“右二十六”守斋护戒龙神和“右二十八”的顺济龙王、安济夫人。版画《水陆道场鬼神图像》中风雨雷电位于“右二十九”,其前面从“右二十二”至“右二十五”为四海龙王,“右二十六”为五湖百川龙神,“右二十七”为陂池井泉龙神。首都博物馆藏明代水陆画《水府雷神五方行雨龙王像》中即将风雨雷电和五方龙王绘制在一个画面中。(图64)临汾博物馆藏清乾隆二十四年(1759 年)水陆画可分为三层,风雨雷电和五方龙王都在上层。(图65)这些水陆画中的风雨雷电和龙王联系都十分紧密。

图63 故城寺东壁龙王与四值使者、风雨雷电的位置关系

图64 首都博物馆藏明代水陆画《水府雷神五方行雨龙王像》

图65 临汾博物馆藏清乾隆二十四年(1759 年)水陆画(局部)中的龙王与风雨雷电

这种密切联系在民间神祠中也有体现。山西高平仙翁庙北壁东西两侧的四海龙王上方就各有一组风雨雷电的形象。山西朔州肖西河底村龙王庙壁画中,东壁有《龙王布雨图》,中间位置为五位龙王在兴云布雨,龙王四周就有风雨雷电。山西河曲龙王庙壁画也同时绘有风雨雷电和龙王。山西河曲岱岳庙龙王殿东壁的龙王行雨图中也有风雨雷电。画中风雨雷电或位于龙王四周,或两两组合位于龙王两端,可以看出神祠壁画中风雨雷电应该是辅助龙王降雨的神祇,水陆画中风雨雷电与龙王的位置关系则没有体现出这一点,只反映出两者与降水联系紧密。

(三)龙王与四值使者

四值使者和龙王也有密切联系。四值使者在《天地冥阳水陆仪文》中属于“迎请天仙仪”,而龙王属于“召请下界仪”。青龙寺四值使者位于南壁中层东西两侧位置,其下方有五方龙王和金银铜铁龙王,从西向东榜题依次为“年值使者”“月值使者”“时值使者”“日值使者”,四个使者头戴巾,肩披巾,身穿短衫,手持斧,作向前传递状,动态感十足,日值使者和年值使者手持册封。公主寺四值使者位于东壁中层,其下方有雷电风伯众和五湖龙王众,前方有顺济龙王和安济夫人等。毗卢寺的四值功曹使者位于东壁上层,四个使者为一组画面,形象和公主寺相似,不过牌子上写明年值、月值、日值、时值,表明身份。宝宁寺四值功曹绘制在一个画面中,呈四方布局,都手持斧。昭化寺四值功曹、顺济龙王、安济夫人等众位于西壁下层,四值功曹和顺济龙王、安济夫人绘制在同一画面中,和金银铜铁龙王、五湖百川诸龙神众以及陂池井泉诸龙神众位置十分接近。四值使者形象和公主寺、毗卢寺的类似,不过更具动态,似乎在作传递状。故城寺四值功曹位于东壁中下层,周围都是天界神祇,龙王位于其下方。

四值使者是道教所信奉的四个小神,亦称为四值功曹,功曹也是官吏名称,在汉朝是州郡长官的帮手,负责考察记录功劳,掌管功劳簿。道教在编纂神仙谱系时也在天神之下设有四值功曹,人间上奏天庭的表文焚烧后由其递上天庭,同时还负责记录天界神仙的功劳,并传达天庭敕命。除此之外,四值功曹还有守护功能,是守护神将。[25]333-334水陆画中的四值使者也多有传递消息和守护职能。首都博物馆藏明代水陆画《四值功曹像》就描绘了四值使者将文书递上天庭的过程。图中最上方有座宫殿,即天庭,四个使者或骑骏马,或乘龙凤,沿路的各神仙如城隍、土地、阎王和龙王都出来迎接,以礼相待。(图66)另一幅《功曹使者像》中,上部分画面为功曹使者将文书上呈天庭,下半部分画面为使者手捧文书,他的身旁有匹马,身后有个小鬼持戟站立,似准备出发。(图67)可见,向上传递消息和护卫仍然是水陆画中四值使者的功能,如青龙寺四值使者所在中层位置都是天界神祇,四值使者作传递状;毗卢寺四值使者和六甲将军等位于东壁上层,周围多为天界神祇,和龙王位置较远。故城寺中四值使者周围也多有天界神祇,前方有天曹判官,判官审判结果需由其上报天庭,可见此处四值使者仍具有传递消息和守护职能。同样的,在首都博物馆藏《十方法界轮王四值功曹像》中,四值功曹和轮王处于同在一个画面,四值使者明显具有守护和传递消息的职能。(图68)

图66 首都博物馆藏《四值功曹像》

图67 首都博物馆藏《功曹使者像》

图68 首都博物馆藏《十方法界轮王四值功曹像》

龙王和四值使者的密切联系在青龙寺水陆画中就有体现,但不是很明显。公主寺中已经十分明显,四值使者和龙王位于同一区域。昭化寺中四值使者直接和安济龙王、顺济夫人处于同一组画面中,显然已建立密切联系,且四值使者周围都是其他龙王的组合图像。故城寺与青龙寺类似,四值使者也多位于龙王图像上方,虽然关系不如公主寺与昭化寺的明显,但也说明二者有联系。水陆画中龙王和四值使者的密切联系显然不是随意建立,而是有其原因的。首都博物馆藏《四值功曹像》中出现龙王,显然龙王也有消息需要通过四值使者上达天庭。从现存神祠壁画来看,高平仙翁庙中北壁东西两侧虽然没有明确出现四值使者,但东侧较后有一个头戴黑色幞头、身穿青衣、手持牌符的人物,显然是功曹使者的身份;西侧最后的云端位置同样有一个头戴黄色幞头、身穿黄衣、手持牌符的功曹使者。山西朔州肖西河底村龙王庙东壁的《龙王布雨图》中,龙王在布雨时出现了四值使者;河曲龙王庙、岱岳庙中《龙王布雨图》也都有四值使者出现,皆表明四值使者和龙王降雨有着密切联系。在民间看来,龙王降雨要向玉皇大帝申请,由四值使者将消息上报给玉皇大帝,玉皇大帝同意之后会让身背雨簿的官人传旨,布雨地点、雨量大小等在雨簿中都有记录。此后四值使者在龙王布雨的过程中充当玉帝派来的监督员角色,监督龙王布雨时间是否应时,范围是否合理,程度是否适中。[26]143-144《龙王布雨图》中四值使者所持的身份牌符也反映出对龙王布雨时辰的提醒和其布雨是否合理的记录,最后要上报玉帝。因此从《龙王布雨图》和四值使者关系可以看出,龙王和四值使者在水陆画中关系密切,可能缘于民间广为流传的说法。在这一关系中,四值使者既具有传递信息的职能,又具有监督龙王降雨的职能。这一点在神祠壁画中十分明显,在水陆画中则简化了情节。

结语

龙王与水关系密切,具有司雨职能,受到官方和民间的推崇,佛经中的龙王富有宝藏、受佛劝诫、护持佛法,这些特征都在水陆画的龙王图像中得以体现。水陆画中的龙王种类丰富,有的掌管水域,有的和传统雩祭有关,不过形象和图式相对程式化。王侯高官形象的龙王一方面受到道教塑造人物形象的影响,另一方面也包含有民间对龙王身份的认知。这一形象的龙王身后侍者多手捧宝物,应是受佛教龙王献宝故事和图像的影响,且这一绘画题材对民间神祠中的水神献宝图像也产生了影响。武士形象的龙王在早期龙王图像中已有出现,更多体现了龙王护持和护法的职能,从其构图以及和其他神祇的关系来看,也融入了民间对龙王的认识。综上可知,水陆画中的龙王形象融合了民间对龙王的理解以及佛教和道教多重因素。