半神萨提的“变形”

——文艺复兴时期的文学资源与图像方案

2021-12-16黄燕

黄 燕

(广西艺术学院 美术学院,广西 南宁 530022)

18 世纪初期,热衷于戏剧布景设计和异教秘仪场景的法国艺术家克劳德·吉洛(Claude Gillot,1673—1722 年),凭借一系列酒神节(Feast of Bacchus)主题的蚀刻版画,终于如愿进入法国皇家学院(L'Académie Royale)。艺术家接下来创作的“萨提(Satyr)系列”同样广受欢迎:克劳德不仅刻画了半羊人形象的萨提们婚礼、葬礼等仪式性场景,还有《诞生》《童年》《青春期》《老年》等表现萨提种群聚居式生活的作品。在该系列一幅名为《教育》(L'Educatio,图1)的版画右下角,年迈的萨提老师正向一群活泼好奇的少年萨提讲授知识(从手势看或许是数学)。但这一幕氛围奇诡的萨提生活图景,不过是艺术家竭力将他对人类社群组织形态的认知,移置到古代神话中的观念性“造物”。无论是散落或翻开的书本,还是羽毛笔等学习工具,克劳德构想和呈现的萨提部落的“教学活动”,并不曾超越他对人类自身文明化进程的理解。

图1 克劳德·吉洛《教育》,蚀刻版画,29.9cm×38.8cm,纽约大都会艺术博物馆藏,右为局部

这类寓意式作品现在看来司空见惯——长着犄角和山羊腿的萨提群体像人类一样拥有身份、等级和家庭关系等社群秩序,并实施自我教化(即画面中由智慧长者传授知识、教导幼者的“教育”模式)。但若了解萨提的古代神话原型,回溯古希腊艺术中那些人身马尾、尖耳塌鼻的萨提形象(图2),便会明白,将教育之类的文明化特质赋予荒唐胡闹、嗜酒纵欲的萨提群体(图3),使一个神话人物类型从意义层面(形象的寓意性和象征性)到形式层面(视觉化再现方式)彻底蜕变,这个“变形”过程本身已不寻常。

图2 古希腊酒杯上人身马尾的萨提形象,红绘,8.2cm×25.9cm×19.4cm,约公元前480 年,洛杉矶盖蒂博物馆藏

图3 古希腊瓶绘中饮酒的萨提们,高28.55cm,约公元前5 世纪,伦敦大英博物馆藏,右为展开图

古希腊神话体系中存在大量半兽半人的拼合式形象,除了萨提,还有半人马(centaurs)、半人鱼(tritons)、鸟身女(harpies)等。某种程度而言,混合型半神(semi-demo)群体的存在,体现出早期人类的一种人格化造物的心理定向。既然是观念性造物,各种半神形象也会随着人类对外部世界和内在自我的持续探索,以及对人神之间复杂关系的认知提升而不断更迭衍化,出现“变形”。

处在奥林匹斯神祇等级中极低地位的半神萨提种群——亦即今天为人熟知的“羊男”类型——实则在传播过程中,图式形象已经完全脱离古代神话原型。不同时期的艺术作品中可以看到萨提形象的衍化历程:他们是古希腊瓶绘中行为夸张醉酒纵欲的反社会型群体,是希腊化时期雕塑中青春俊美富于吸引力的观赏对象,是罗马人酒神节庆典中狄俄尼索斯(Dionysos)的驯顺扈从,是中世纪动物志和圣经中粗野兽类的代表类型,是16 世纪徽志书中“世界”等抽象概念的人格化载体,[1]随后在文艺复兴古典神话主题和寓意式艺术中——尽管通常是作为配角——荷载起更丰富的象征性内涵。

半神萨提漫长且波折的寓意化形象建构历程,既可以视作萨提群体与最初的淫纵愚蠢、荒唐滑稽等负面标签反复剥离的过程,也是其半兽半人特征中动物性与人性相互竞出的过程。人文领域为这类观念性“造物”不断附加寓意,拓展象征维度,并予以阐释论证的热情,一直持续到17 世纪末。人文学者和艺术家给出的具有影响力的文本资源和图像方案,无疑对萨提寓意化形象在文艺复兴时期的成功“变形”起到了关键作用。

一

基于万物有灵观念的朴素认知,神话文本中的半神角色常被设定为主神的伴护或侍从。他们在古代神话体系中承担着神与人沟通的中介性角色(如山林水泽的守护者),因此可以被视作人类感知和理解世界的一个补充性存在。萨提也是半神群体中的一位自然神灵,其观念原型与生殖繁衍信仰密切相关,①从词源学角度,曾有语言学家(如帕特里奇[Eric Honeywood Partridge,1894—1979 年])提出Satyr 与土星Saturn 的希腊语词根Σατ-相同,即to sow,含有播种意,罗马人命名农神萨图恩的依据也在此(不过也有语言学家,如毕克斯[Robert Stephen Paul Beekes,1937—2017 年]认为词源不可考)。是由部分人类特征和部分动物性特征组合而成的一种生物(creature)。[2]135-151古希腊瓶绘上的萨提形象虽然丰富——饮酒、奏乐、舞蹈、奔跑、表演杂耍,追逐水泽仙女或酒神女祭司,但无不以长长的尖耳朵和马尾巴之类动物性身体特征,凸显他们放荡不羁的性格特点。②大量萨提剧也强化其寻欢纵欲的印象标签,如公元前5 世纪剧作家埃斯库罗斯(Aeschylus)的Diktyoulkoi(即帕修斯[Perseus]三部曲第一部)中,达娜厄(Danae)上岛(seriphos)后的遭遇。早期艺术中的萨提多以一种模糊的类型化形象出现,他们鲜有明确的身份归属,图像内容也与神话故事几无关联。萨提们不加节制的醉态和恣意的形象被广泛运用在装饰艺术中,其价值正在于他们被行为高度社会化的人类当作了自身的“负像”。或许通过观看萨提的恶作剧或滑稽行为,人类就完成了一次(想象中的)抗拒(或破坏)文明社会既有规则的颠覆和宣泄。

当萨提们穿上衣服,遵从礼仪规范,也就将二元对立的特质统一起来:这种充满矛盾的双重性形象也合理地解释了他们作为酒神扈从和追随者的角色设置。[3]53-81被吸收进酒神崇拜的萨提必然出现在酒神节(Bacchanalia)庆典的游行队伍中:

你(狄俄尼索斯)用明亮的辔头和彩色的缰绳套在一对山猫的颈上拉你的车;后面跟着一群女信徒和萨提们,还有一个老人,喝得醉醺醺的,拄着一根拐杖,走路摇摇晃晃,有气无力地揪住一头驼背驴。③“Tu biiugum pictis insignia frenis/colla premis lyncum.bacchae satyrique sequuntur,/quique senex ferula titubantis ebrius artus/sustinet et pando non fortiter haeret asello.”,杨周翰的译本中satyrique 译作半人半羊神。

这段对古罗马酒神节庆典的记载出自奥维德(P.Ovidivs Naso,公元前43—公元17 年),他是最早洞悉“人与神息息相关”的古代作家,在其《变形记》(Metamorphoses)中,他将许许多多展现神与人之间亲近性的题材(包括萨提们的故事)一一记录下来。

在古罗马人眼中,一场以节日狂欢表演或庆典游行形式存在的“酒神凯旋仪仗”(Triumph of Dionysus),本质上是由酒神狄俄尼索斯引领的一场复活仪式,④关于酒神狄俄尼索斯的几次复活以及葡萄酒的象征意义,也被保留在诺努斯(Nonnus of Panopolis)的《酒神颂歌》(Dionysiaca)中。因此这一题材常用作当时人视为“死者重生的过渡之所”的石棺(sarcophagus)浮雕的内容。(图4)用氛围欢快的图像去装饰沉重的死亡主题,表明的是古罗马异教信仰对待死亡的态度:去往来世,既是旅程,又是目的地,是值得庆祝之事。载歌载舞的萨提,捧着祭神酒碗(libation bowl)、酒神密匣(Dionysiac mystic cist)的酒神女侍/女祭司/女信徒(Maenads)⑤关于酒神欢庆队伍的乐器和舞蹈表演内容,古代文献中也有大量记载,如Gaius Valerius,Carmina,LXIV:251ff。,手持牧羊杖的潘神(Pan),头戴常春藤冠饰的西勒诺斯(Silenus),异国情调的动物(大象、黑豹),被缚的奴隶等战利品,共同组成一支欢乐的行进队伍。

图4 古罗马石棺上“酒神的凯旋”浮雕,那不勒斯意大利南部火山区考古博物馆藏

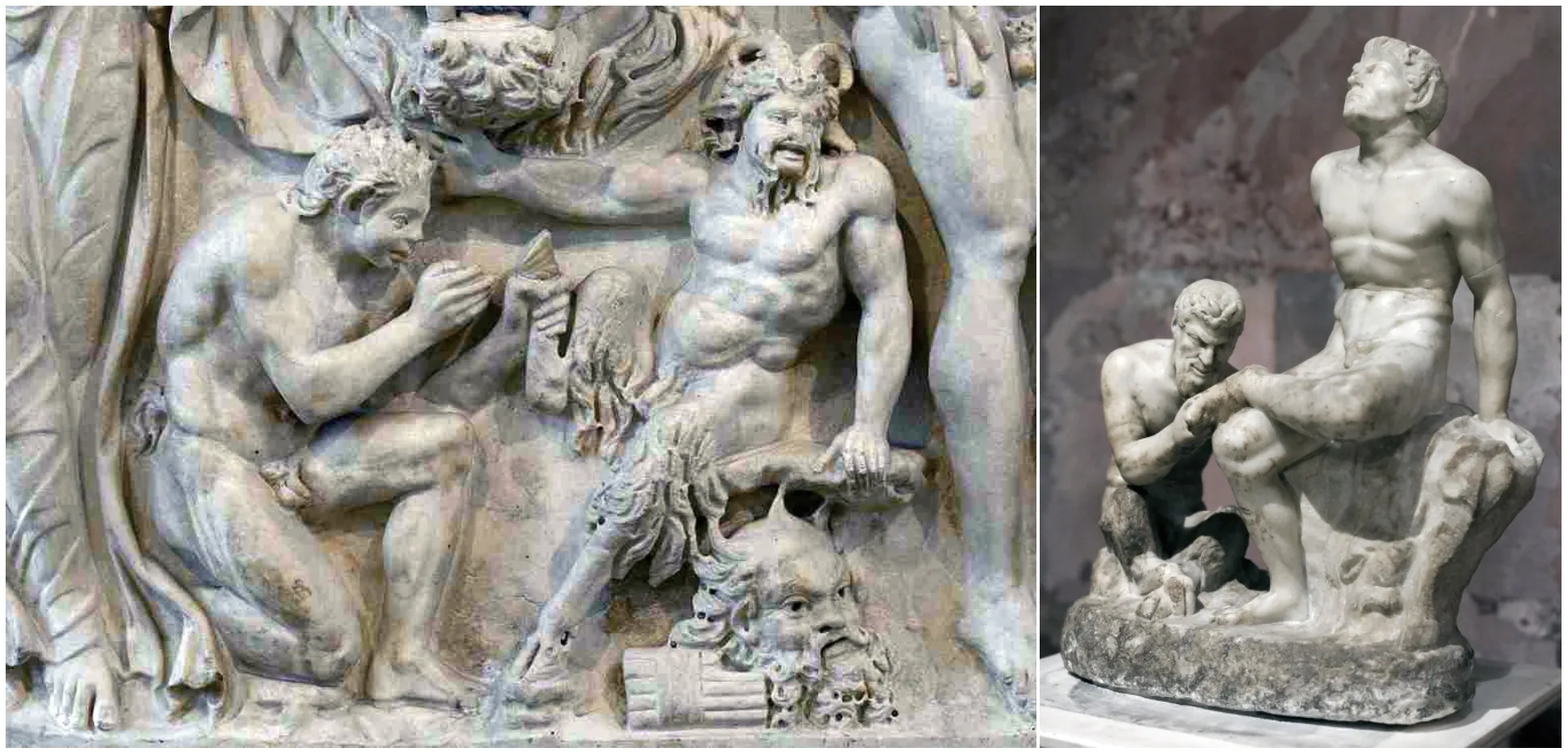

跟随酒神车驾的马尾的萨提和半人半羊的潘,显然都是酒神阵营的重要人物。在诗人和作家那里,此时的萨提也尚未与牧神潘或法努斯(Faun)融合。大量公元3 世纪的艺术作品都支持这一点:现存的古代雕塑或石棺浮雕,既有表现马尾的萨提单膝跪地为潘拔去羊蹄上棘刺,也有潘为萨提拔取脚底棘刺的情节。(图5)

图5 左:萨提为潘拔棘刺,大理石,约公元210 年,莫斯科普希金艺术馆藏;右:潘为萨提拔棘刺,大理石,公元前3 世纪,莫斯科冬宫博物馆藏

潘的农牧守护神身份古已有之,维吉尔(Publius Vergilius Maro,公元前70—公元前19 年)在《农事诗》(Georgicon)卷一中就曾提及:

你也来吧,潘哟,羊群的守护者,忒盖亚(Tegeaee)的神,倘若你还眷恋着你的迈纳鲁斯(Maenala),就请赏脸光临,离开你出生的吕凯乌斯(Lycaei)山林和草地。⑥“Ipse nemus linquens patrium saltusque Lycaei/Pan,ouium custos,tua si tibi Maenala curae,/adsis,o Tegeaee,fauens”.(P.Vergilivs Maro,Georgicon,Liber I:16ff.)

潘神崇拜起源于古代阿卡迪亚(Arcadia)。关于潘的名字来源,一种说法是古典时代人们将之与all联系在一起,另一说是阿卡迪亚语Pan有乡野之意。希腊人的牧神潘,到了罗马人那里就成了法努斯。《变形记》卷一提到:“不配在天上享有席位”的那些“村社神(rustica numina)——法努斯们(Faunique)”、“萨提们(Satyrique)”、“宁芙们(Nymphae)”,天神朱庇特准许这些“半神(semidei)臣民”住到他所赐的大地上。[4]26可见二者在奥维德活跃的时期并未混为一谈。

罗马后期(大约5 世纪前后),萨提与牧神(潘或法努斯)的形象逐渐融合,从尖耳马尾被修正为半羊人。究竟缘何而起,文献中各方的解释很难形成定论。⑦公元3 世纪前后就有古罗马学者从词源的角度考虑,认为萨提的马尾特征与牧神(潘或法努斯)的半羊特征的融合,或许是因为saturos 这个词与tituros(公羊)相同。参见Claudius Aelianus,Varia Historia.iii.40;另,公元7 世纪前后Isidore of Seville(圣伊西多尔)在其《词源学》(Etymologies)中已将二者视作同类,称:萨提是鼻子上翘的侏儒;他们额上有犄角,长着山羊腿。Ernest Brehaut,An Encyclopedist Of The Dark Ages:Isidore Of Seville,New York:Columbia University,1912,p.220.但中世纪偶见于博物志(natural history)、动物志(bestiaries)等图像志手册中的萨提形象,皆被弱化了其人类部分的属性,而刻意强化其兽类特征——13 世纪一些抄本的细密画中,甚至就直接采纳了公山羊的形象。(图6)

图6 12—13 世纪抄本插图中的萨提形象,大英图书馆藏

强调并凸显萨提形象中的动物性部分,可以视作早期基督教基于自身教义和道德标准对异教文化作出的一种价值评判。《圣经》译本或许也起到了一定的暗示或指示性作用。⑧出现在《旧约》中的两段经文将之与各种生性邪恶的野兽并列。1.《以赛亚书》13:21:只有旷野的走兽(tsiyim)卧在那里。咆哮的兽(`ochim)满了房屋。鸵鸟(benoth ya`anah)住在那里。野山羊(se`irim)在那里跳舞。2.《以赛亚书》34:13-14:以东的宫殿要长荆棘。保障要长蒺藜和刺草。要作野狗(tannim)的住处、鸵鸟(benoth ya`anah)的居所。旷野的走兽(tsiyim)要和豺狼(`iyim)相遇。野山羊(sa`ir)要与伴偶对叫。夜间的怪物(lilith)必在那里栖身,自找安歇之处。(译文见《圣经》“和合本”)希伯来语圣经中出现的sa`ir(pl.se`irim),字面意思即he-goats(公山羊)、hairy(毛茸茸的)(Genesis27:11),希腊文七十士译本(the Septuagint)将se`irim 译作daimonia(恶魔),或由此,16 世纪后se`irim 在英王钦定本(KJV)和修正本(ERV)中都译作satyrs。

16 世纪的米兰法学家阿尔恰托(Andreas Alciatus,1492—1550 年)为萨提群体实现刻板印象转型发其先声。尽管在1531 年初版图像志手册《徽志集》(Emblematum liber)中,潘神(Pan)或牧神(Faun)作为典型的萨提形象,仍与“恐慌”(EMBLEMA CXXIII:In subitum terrorem)、“淫纵”(EMBLEMA LXXII:Luxuria)这两个残留中世纪教会道德立场的抽象概念相联系。但1546 年威尼斯版《徽志集》增入“天性”(Vis naturae)一条,[5]为萨提形象叠加了“自然天性”的寓意。阿尔恰托此举对于重新建构萨提形象的寓意体系意义重大,是当时的观念领域看待人类及自然万物繁衍本能一种祛道德化意识的萌芽。自此而始,萨提的形象回归生殖繁衍、天性自然等较为中性的象征含义。

半个世纪之后的意大利人里帕(Cesare Ripa,约1555—约1622 年)迈出了更大的一步,他广泛汲取前辈徽志书作者的阐释成果,在《图像学》(Iconologia)中选择了半人半羊的萨提形象作为“世界”(Mondo)的拟人化方案之一(方案A)[6]330-331。(图7)里帕说:

图7 里帕《图像学》中“世界”的拟人形象,帕多瓦版,1611 年

Pan 是希腊语发音,在我们(意大利人)的语言中(这个词)意味着宇宙(universo),因此古人想要用这个人物形象(figura)来象征世界(mondo)。[6]330

而仅仅十年前,即1593 年,那个不带插图的首版《图像学》的“世界”(或“世界的运行”[machina del mondo])方案还是由一位“七颗行星环绕在头顶”的女士来象征的。⑨“一位女士,七颗行星环绕在她的头顶,火焰替代了她的头发,她的外袍被分成三部分,而且是三种颜色……头顶上的火焰,以及衣服的颜色,象征着四种元素,这是伟大世界运转的最小组成部分。”见Cesare Ripa,Iconologia,...,Roma,1593,p.156。

16 世纪及其后不断涌现的各类徽志图书,满足了当时寓意式艺术的旺盛需求,从而成为文化程度不高的艺术家群体的重要参考来源。可能正是因为徽志书作者们引经据典的图像手册看上去令人信服,毛茸茸的羊腿特征自此不再专属于牧神潘,而成为萨提们的一个种群化特征。寓意艺术创作者们逐渐放弃了古典原型中单一刻板的符号化的萨提形象,吸纳了徽志书提供的一些较为人性化的理解视角,对萨提神半羊人形象更中性的寓意内涵给予视觉化阐释,并自此设立起一套寓意式人物(allegorical figure)的“现代”形象范式(canon)。[1]

二

与我们今天的观念不同,在具有整体性宇宙观的古代世界,人类个体将自己作为部分嵌入自然秩序中。这种天地人神合一的大宇宙(cosmos)结构,提供给人类的心灵生活和社会生活一种平静、稳定的秩序感。个体的生命价值与意义无需个体主动寻找,而是从出生起就被社会等级定义。一旦人类不再安于这种没有选择的命运,追问人类在(天父神所创造的)“存在之链”的等级,观念领域的“古今之变”就难以遏制地形成。15 世纪被誉为“文艺复兴时代宣言”的那篇《论人的尊严》(De hominis dignitate),其价值正在于开启了人类自身对于“存在”的思考。皮科(G.Pico della Mirandola,1463—1494年)对人类这个“造物”为“野兽、星辰和一切超乎尘世的生灵所羡慕”的原因给予解释,因为:

“他(人类)有能力把自己变成所选择的任何东西,成为宇宙的一面镜子。他既可以像植物一样娴静单调,也可以像牲畜一样暴躁狂怒,像星辰一样闪耀,像天使一样理性,并通过退到自己精神世界的隐秘中心而超越所有,他可以在那里与孤独的幽晦神明相遇。”既如此,“谁会不钦佩这样的变形者呢?(Quis hunc nostrum chamaeleonta non admiretur?)”⑩皮科《论人的尊严》(De hominis dignitate)段落,转译自Edgar Wind,Pagan Mysteries of the Renaissance,Faber &Faber Limited,1958.p.158。

人之荣耀源于他的可变性。人类在“存在之链”上有自由也有能力主动选择蜕变——从低级状态向高级状态,并非只能被动地被嵌入整体性秩序和等级之中,这就是人类有别于其他“造物”的地方。皮科所重绘的这番人类自我的发展新前景,显然鼓励人们重新审视自我的才能,从古代世界整体性秩序所提供的“确定性”中迈出一步,慎重使用天父/造物主赋予亚当/人类的“选择”的自由,塑造一个更好的——更多神性更少兽性的——自我。

古典神话中地位边缘的萨提神,能够在文艺复兴时期重新回到艺术创作者的视野中,不惟前述徽志书作者的努力,显然也与当时的思想界对人—神关系的重新审视,以及随之萌生的用“现代”观念重新诠释古代人物(虚构和非虚构的皆有)的强烈意愿分不开。而将“可变性”作为一项重要特质进行视觉化阐释,奥维德《变形记》卷六中记载的“玛西亚斯被剥皮”的故事,就成为一个关于自我蜕变的极佳隐喻:名叫玛西亚斯(Marsyas)的萨提在音乐比赛中,因为演奏酒神笛输给了日神竖琴的纯洁乐音,不得不接受阿波罗残酷惩罚的故事。

作为一个狂妄自大的愚蠢范例,玛西亚斯的故事自古希腊时期就是艺术表现的常见题材。他双手被缚高高吊起的单人雕像(或用作装饰性部件的人物形象)在欧洲众多博物馆都有保存。(图8)进入文艺复兴时期,新柏拉图主义者纷纷将哲学思考投射在玛西亚斯这个悲剧性角色上。视觉艺术领域同样对涉及酒神与日神力量竞争的故事充满兴趣,包括拉斐尔在内的众多艺术家争相再现这一神话场景。⑪著名的作品如:朱里奥·罗马诺(Giulio Romano)的《被剥皮的玛西亚斯》(Flaying of Marsyas,约1525—1535 年,卢浮宫藏);安德里亚·斯基亚沃内(Andrea Schiavone)的《弥达斯的判决》(Judgement of Midas,油画,约1548—1550年,皇家藏品)。此外还有:佩鲁吉诺(Pietro Perugino,约1495年)、鲁斯蒂奇(Giovanni Francesco Rustici,1522—1526 年)、德拉·波尔塔(Guglielmo della Porta,15 世纪)、帕尔玛·乔凡尼(Palma il Giovane),迪尔克·凡·巴布伦(Dirck van Baburen,约1623 年)、约翰·利斯(Johann Liss,约1627 年)、乔瓦尼·比利弗(Giovanni Bilivert,约1630 年)、亨德里克·德·克拉克(Hendrik de Clerck,约1620 年)、胡塞佩·德·里贝拉(Jusepe de Ribera,1637 年)、朱利奥·卡皮奥尼(Giulio Carpioni)、乔瓦尼·巴蒂斯塔·朗格蒂(Giovanni Battista Langetti,约1660 年)等众多画家以“阿波罗与玛西亚斯”的故事为创作题材。(图9)

图8 作为家具支脚的玛西亚斯,约公元100—200 年,大理石敷彩,46.4cm×15.9cm×9.5cm,洛杉矶盖蒂博物馆藏

图9 拉斐尔《阿波罗与玛西亚斯》,湿壁画,签字厅的天顶镶板,120cm×105cm,1509—1511 年,梵蒂冈教皇宫藏

一方面是异教文化在人文领域倡导对古代模仿的氛围下悄然复兴,另一方面,艺术家们已经有能力直接利用古典文学资源。相比之前那些表现这场音乐比赛的作品(如拉斐尔的湿壁画和朱里奥·罗马诺[Giulio Romano,1499—1546 年]的素描稿),威尼斯画家提香(Tiziano Vecelli,约1488—1576 年)那幅被赞为“其中的悲剧感……达到了残酷与庄严的极致”[7]13-14的《被剥皮的玛西亚斯》(Flaying of Marsyas,图10),在叙事方式和构图安排上更具启示性。

图10 提香《剥皮玛西亚斯》,布面油画,212cm×207cm,1570—1576 年,克罗梅日什大主教宫博物馆藏

构图上,提香采用了传统的受难图(crucifixion)程式——悬挂的玛西亚斯成为画面中心;内容上,提香采用了历时性叙事方式——通过背景和前景的同一个人物的两个不同形象,即正在演奏的阿波罗⑫“演奏的阿波罗”手中象牙嵌宝石的lyre(七弦竖琴)被提香改为16 世纪流行的Lira da braccio(木质高音里拉琴)。与参与行刑的阿波罗,完整地叙述了剥皮之前发生的事件。施刑的阿波罗单膝跪地,神情专注地亲手剥皮——人物越是优雅平静,越反衬出其中的悲剧性。而玛西亚斯的处境,一如奥维德故事中描写的惨状:

浑身成了一整片伤,血到处流着,神经暴露在外,血管闪动着,却没有皮肤包着,肠子在搏动,肝肺历历可数。[4]163

画面右侧,老国王弥达斯(Maidas)陷入沉思,作为萨提音乐的拥趸,他也为这场竞赛付出了代价。⑬此处提香整合了《变形记》中“弥达斯王的驴耳朵”的故事,见Ovid,Metamorphoses XI:146-193。在前景,提香安排了一条宠物狗,舔舐地上流淌的鲜血。这种对奥维德文本的整合与增饰,是画家道德观的强制性加入,迫使观众对玛西亚斯身体的痛苦感同身受。画面中心,从树干上倒垂下来的玛西亚斯圆睁双眼,以清醒的意识面对眼前景象,表情平静地向阿波罗发问:

Quid me mihi detrahis?(你为什么要把我从自己身上剥离出来?)⑭“Quid me mihi detrahis”(Ovid,Metamorphoses VI:385),此处杨周翰译作“你为什么剥我的皮”。

理解剥离的变化和痛苦,首先要理解皮肤的隐喻:它既是保护性的外壳,也是束缚性的屏障,它隐藏也遮蔽了内在自我。在此意义上,皮肤剥离(无论主动还是被动)就是突破舒适,挣脱禁锢,是让内在自我澄明显现,是know thyself(认识你自己)⑮苏格拉底将德尔斐的阿波罗神庙铭文中“认识你自己”采纳为他自己的箴言,温德认为,苏格拉底某种程度上来讲也是日神阿波罗的门徒。参见Edgar Wind,Pagan Mysteries of the Renaissance, p.143。,是获得智慧必须的代价。让玛西亚斯神色平静地接受“自我从躯壳中被剥离出来”的痛苦惩罚,或许因为,神明为了启发凡人而对其折磨考验,在文艺复兴时期的人们看来是久已存在的一个传统——古代异教复活秘仪的一个核心主题。但丁(Dante Alighieri,1265—1321 年)《神曲》(La Divina Commedia)《天国篇》(Paradiso)就祈求道:

你(阿波罗)进入我的胸膛,如同你战胜玛尔希阿斯(即玛西亚斯),把他从他的肢体的鞘里抽出时那样。[8]627

玛西亚斯接受剥皮酷刑的场景充满启示性:通过从错误(酒神笛吹出的唤起黑暗和失控的激情的音乐)中接受教训(败给阿波罗的纯洁的琴声而被剥皮),内在自我可以从较低的艺术创造力状态(即萨提所代表的酒神式风格)进入更高的状态(即阿波罗所代表的日神式风格)。提香这幅画超出以往那些相同题材的地方在于,老大师脱离了简单的道德判断,从哲学的层面来视觉化呈现其境遇:唯有承受剥离的痛苦,完美的创造(或纯粹的艺术)才会到来,自我超越(以道德理性控制动物性激情)才有可能。在文艺复兴时期的人文主义者们眼中,“玛西亚斯被剥皮”的故事本就是一个披着悲剧外衣的,关于如何获得智慧的、生成转化的寓言(allegory)。

人文主义者们看待阿波罗与玛西亚斯之间的音乐比赛,正如埃德加·温德(Edgar Wind)的观点:他们关注的是酒神式黑暗(Dionysian darkness)和日神式光明(Apollonian clarity)的相对力量,比赛以玛西亚斯被剥皮的结局告终,那是因为剥皮本身就是酒神狄俄尼索斯的秘仪,是一种悲剧性的净化考验。躯体的外在丑陋被丢弃,内在自我之美得以显现。“为了获得阿波罗的‘至爱桂冠’,诗人(艺术家)必须经历玛西亚斯的痛苦……‘通向完美的道路就在此处’。”[9]142-146

三

公元1 世纪的希翁(Aelius Theon)《修辞初阶》(Progymnasmata),将神话(myth)定义为“一种观想真理的悖谬之谈”。⑯Theon,Progymnasmata III,转译自Edgar Wind,Pagan Mysteries of the Renaissance,p.190。文艺复兴时期的人文主义者们深谙其诣,他们眼中的古代传说诸神,不仅是虚构的神话故事角色,同时也是象征体系中的寓意式人物(allegorical figures)。用萨提的形象来图解抽象的“智慧”,这种寓意化表达其实是文艺复兴时期的人们从古代接受的思想遗产之一。

“像西勒诺斯一样的苏格拉底”并非一种修辞,古代留存下来的苏格拉底肖像(多为古罗马时期复制品),与同时期的西勒诺斯图像极为接近。(图11)瑞士牧师拉瓦特(Johann Kaspar Lavater,1741—1801 年)在其《相貌学》(Physiognomy)中⑰拉瓦特的相貌学试图将相貌分析发展为一种科学方法,以便更好地了解人类。曾为此困惑并感慨:为什么哲学家苏格拉底——这位最聪明最高尚的男人——看起来像个萨提,而非人类。[10]64-75但历史上那位公元前5 世纪的智者苏格拉底“为什么会被塑造成一个萨提”,要比“为什么他看起来像一个萨提”更值得探究。[11]681-713

图11 苏格拉底雕像,古罗马时期复制品,分别藏于大英博物馆(左)、卢浮宫(中)、梵蒂冈博物馆(右)

古人创作苏格拉底肖像的灵感,或许同样受到古典文本,譬如《会饮篇》(The Symposium)的影响:醉酒的阿西比亚德(Alcibiades)将苏格拉底比作“雕刻铺里摆着的那些西勒诺斯象(像)”,因为在外表上(或外壳上),苏格拉底装得好像多么蠢,但“如果把他剖开……你们想不到他里面隐藏着那一大肚子的智慧!”[12]279-282

表面丑陋,内有神明(美德)。这是一种具有欺骗性的精心设计的形象:用愚蠢作为伪装性外壳,是为了保护内在的真正智慧:

表面上他(苏格拉底)的字句很荒谬……他好像老在说重复话,字句重复,思想也重复……但是剖开他的言论,往里面看,你就会发现它们骨子里全是道理……你会觉得他的言论真神明。[12]290

丑陋的皮囊藏着“一大肚子的智慧”,人文主义者从柏拉图那里学到,庄严的内核要用喜剧的形式包裹,深奥的道理——“真神明”的言论——总是用荒谬戏谑的语气重复地说。⑱柏拉图《理想国》中也有类似的“悖论式表达”的强调:“或者,你要不要我们象(像)荷马那样祈求文艺女神告诉我们内讧是怎样第一次发生的呢?我们要不要想象(像)这些文艺之神象(像)逗弄小孩子一样地,用悲剧的崇高格调一本正经地对我们说话呢?”(《理想国》第八卷,郭斌和、张竹明译,商务印书馆,1986 年)作为有效的象征符号,神话中的酒神式人物形象揭示的本就是他们要掩盖的东西。欺骗性(或伪装性)也是《俄尔普斯颂诗》(Orphic Hymns)中赞美的一种神力。[13]41-46

西勒诺斯即酒神节的游行队伍中那位“喝得醉醺醺的,拄着一根拐杖,走路摇摇晃晃,有气无力地揪住一头驼背驴”的老人。(《变形记》卷四,图12)作为酒神的养父兼导师,他几乎是唯一以肥胖、秃顶的中/老年形象出场的萨提,也从未像其他萨提那样与半羊人的牧神形象融合。⑲一种观点认为西勒诺斯是进入老年阶段的萨提神的统称,但主流看法坚持西勒诺斯只是萨提类型中较为著名的一个特定角色。如有研究认为包括希腊化时期著名的《巴贝尔尼牧神》在内的年轻的萨提,表现的也是《变形记》卷十一中“喝醉了酒,被佛律癸亚的农民捉住,送往国王弥达斯宫中去”的西勒诺斯。详见Jean Sorabella,"A Satyr for Midas:The Barberini Faun and Hellenistic Royal Patronage",Classical Antiquity,26(2),2007,pp.219-248。在维吉尔诗歌中的西勒诺斯,⑳主要出自维吉尔《牧歌》第六章。被女仙们限制了行动力,歌咏爱情及宇宙起源,他醉酒无状狂放不羁,他会告诉老国王弥达斯:最好的东西……就是不要降生,不要存在,成为虚无……还有次好的东西——立刻就死。㉑此处引述尼采对这则古代神话的场景叙事,意在表明包含西勒诺斯在内的酒神文化象征形象对以尼采为代表的悲观主义哲学思想(尤其是“日神VS 酒神”观点)的启发和影响。详见尼采《悲剧的诞生》,周国平译,生活·读书·新知三联书店,1992 年,第11 页。

图12 左:古希腊瓶绘上的西勒诺斯像(残片),14.7cm×12.3cm,公元前350—前325 年,洛杉矶盖蒂博物馆藏;右:酒神凯旋仪仗(局部),镶嵌画,公元2—3 世纪,塞浦路斯帕福斯考古遗址公园

老西勒诺斯的丑陋外貌和不羁行为,启发了阿西比亚德用其喻指苏格拉底。将愚人和智者集于一身的西勒诺斯,以其外表愚蠢内心智慧的寓意形象,鼓励了文艺复兴时期的人文学者进行调用。比如伊拉斯谟(Erasmus,1466—1536 年)《箴言集》(Adagia)中就作出推论:不仅苏格拉底,还有第欧根尼(Diogenes)和埃比克泰德(Epictetus),以及基督和圣徒等,如果正确理解的话,他们都显示出一种“西勒诺斯式天性”。㉒当然,伊拉斯谟进一步指出也存在相反的情况,即那些外表煊赫、内心贫瘠者,往往是“颠倒的西勒诺斯”(praeposteri Sileni)。见Erasmus,Adagia,s.v.Sileni Alcibiadis:"Haec nimirum est natura rerum vere honestarum:quod habent eximium,id in intimis recondunt abduntque;quod contemptissimum,id prima specie prae se gerunt,ac thesaurum ceu vili cortice dissimulant,nec prophanis ostendunt oculis."

视觉艺术领域对此同样有所共鸣。这位“边缘化的、中年的、醉醺醺的而且被嘲弄的神话形象”,令热衷于“鲜明的,通常是粗俗的、充满节日气氛的和酒神狂欢式的想象”的艺术家鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577—1640 年)情有独钟,以致他的工作室充满了“令人印象深刻的、巨大的、神志不清的、趔趔趄趄向前行走的西勒诺斯”。在鲁本斯眼中,“品性(nature)既难以捉摸又非常矛盾”的西勒诺斯“带有狂热放纵意味”,他“醉醺醺,被束缚,被征服,被抓住,变形(transformed)为歌曲的代言人”,代表了一种“狂喜(ecstatic)/俄尔普斯式的诗人(Orphic poet)形象”,是一个“可以被画出来的‘自由’的例证”。[14]112

大腹便便又酗酒滥醉的西勒诺斯,集欢醉迷狂与悲观理性的二重性于一身,无疑适合承担起“醉酒与艺术创作相关联”的修辞意象。熟谙艺术传统语言“欢醉酒”(une yvresse gaye)和“悲醉酒”(yvresse melancolique)等表达套路的鲁本斯,以其对“束缚与创造”之间张力关系的思考和对复杂人性的理解,不断用图绘方式探索这个边缘化的萨提形象的本质。

通过扩展画面构图和不断增添人物的方式,鲁本斯使其“西勒诺斯”系列——尤其是《酒醉的西勒诺斯》(Drunken Silenus,图13)的人物主体,在交互式行动中改变了神话形象的本质,进而完成聚合式的画面统一。通过各种形式因素的凸显,鲁本斯毫不避讳他对丰腴肉体的兴趣:大尺幅的画面与“光与影的一体化”的处理方式,西勒诺斯动态的、松弛的巨大身躯侵略性地占据了画面视觉逻辑的重心。无论有意还是无意,艺术家似乎在鼓励观者克服对不良体态的本能反感,重视起这位放诞纵乐的老萨提形象“里面”包含的真正奥义——通常来说,它揭示的和隐藏的一样多。

图13 鲁本斯《酒醉的西勒诺斯》,左:布面油画,133cm×197cm,约1615 年,伦敦国家美术馆藏;右:木板油画,212cm×214.5cm,约1616—1617 年,慕尼黑古代绘画馆藏

四

获益于文艺复兴时期人文领域和视觉艺术领域协力提供的那些具有影响力的文学性资源与图像方案,古代神话中的边缘性半神萨提逐渐过渡为“自然/天性”等抽象观念的拟人化载体,继而成为人类对自身存在进行反思以及情感投射的对象。新柏拉图主义者们在寓意象征和古代异教秘仪中投入巨大热情,缘于他们探索新知的一种信念,即伟大的发现一般都围绕着知识的“边缘”进行,就此而言,知识进步本身完全可以视作“中心”的持续转移。但启发性和故弄玄虚往往难以区分,“发现”隐秘知识的激情与“博学的无知”(docta ignorantia)如影随形,无穷索引和过度阐释导致的弊端也显而易见。尽管如此,理解人文主义者在图像志层面对古典人物形象作出的各种建构(或重构)尝试,将有助于我们看到艺术史上不同时期单个形象的衍化现象与古典文化根系的深刻牵连。理解那些具有人文主义素养的艺术家们对古典文本进行视觉化阐释的不同方案,有助于我们理解人类对内在自我与外部世界之间关系的认知变迁。

观念(或概念)能否全然主导视觉化再现的进程和结果?换言之,围绕着某个抽象理念的那些文本资源和图像方案,谁将起到为之定型的关键作用。在人文学者的方案中,图像是其观念的图解,这一点仍未脱离西塞罗以来的修辞学传统。在艺术家那里,神话人物或寓意形象的视觉化再现则复杂得多,只有庸才低手会忠实于惯例和程式化的图像方案,或者用制图师的方式为观念做出说明。伟大的艺术家总是以creator(创造者/造物主)的身份自觉将人类对自身处境的哲学性思考和对人类命运的情感观照,投射到萨提之类由观念建构的拼合式形象中——他们行使的是“造物”使命。

从这个角度而言,观念的视觉化再现也重塑着观念本身,与其说文艺复兴时期的人文主义者是对古代文学资源进行整理和重新诠释,不如说他们是借助古人的传统和资源进行了一次“现代性自我”的诠释。这是一个动态的、反身性的交互影响过程。探溯这一过程的生成衍化,不但有助于我们辨识古典艺术中(单个)图式或母题基本构成元素的增减及变化方向,更有助于我们理解寓意人物“变形”现象背后所隐伏的“制像”观念的流徙迁延。