急性心肌梗死救治效率的昼夜差异性和非工作日与工作日差异性研究

2021-12-07成联超周名纲何丹童兰张翠王燕凤蔡琳

成联超,周名纲,何丹,童兰,张翠,王燕凤,蔡琳*

目前中国急性心肌梗死(AMI)病死率仍呈持续上升趋势[1],提高AMI患者的救治水平刻不容缓。发病早期及时有效地开通梗死相关血管至关重要,可改善AMI患者的预后,降低病死率[2-3]。理论上,AMI患者无论是日间还是夜间就诊于医院,均应得到一致的快速救治。然而,有研究显示AMI患者的救治具有“周末效应”[4]和“非正常工作时间效应”[5-6],即在周末和夜间来院就诊时,患者救治效率更低,预后更差。这种现象可能与医务人员的数量及状态、机体生物因素(如凝血和纤溶状态)、冠状动脉病变特征和再灌注时间延迟等因素的时间差异性有关[7-8]。有研究表明,随着医疗水平的不断提高和规范化胸痛中心的建立和发展,这种现象将逐渐消失[9]。近年来中国胸痛中心的建设得到快速发展,AMI的救治水平是否存在这种时间差异现象?对此,目前仍少有关于中国人群的研究。本研究对在成都地区11家三级综合医院胸痛中心就诊的AMI患者进行分析,对比其日间就诊和夜间就诊、工作日就诊和非工作日就诊的救治效率差异和院内病死率差异,为提高AMI的整体救治水平提供一定的临床指导。

本研究价值:

本研究分析了急性心肌梗死救治的昼夜差异,发现夜间就诊的患者,其救治效率更低,院内死亡率也相对更高,提示医疗系统内应该采取措施以加强在夜间对急性心肌梗死患者的救治能力。虽然关于急性心肌梗死救治的就诊时间差异性在北美和欧洲等发达地区被广泛调查和研究,但在中国仍少有这方面的研究。本研究指出了目前急性心肌梗死救治过程中存在的问题,有助于进一步提高中国急性心肌梗死的救治水平。

1 对象与方法

1.1 研究对象 本研究数据来源于中国临床试验中心注册研究(注册号:ChiCTR1900025138),经成都市第三人民医院医学伦理委员会审核批准。纳入成都地区11家已建立胸痛中心的三级综合医院〔成都市第三人民医院、成都市第二人民医院、成都市第一人民医院、成都市郫都区人民医院、都江堰市人民医院(都江堰市医疗中心)、成都医学院第一附属医院、成都市双流区第一人民医院、大邑县人民医院、金堂县第一人民医院、彭州市人民医院、崇州市人民医院〕2017年1月—2019年6月来院就诊的AMI患者。纳入明确诊断为AMI的患者,具有以下(1)并合并(2)~(6)中至少1点:(1)肌钙蛋白呈升高或降低改变,且至少一个值超过参考范围上限的99%;(2)急性心肌缺血临床症状;(3)新发缺血性心电图改变;(4)病理性Q波的形成;(5)新发存活心肌的丢失或新发节段性室壁运动障碍的影像学改变;(6)冠状动脉造影或尸检证实有冠状动脉血栓形成。排除标准:(1)临床资料严重缺失;(2)缺失关键救治时间节点;(3)院内发病。

1.2 分组方法 根据成都地区医院的上班时间,将工作时间分为日间和夜间两部分,日间定义为08:00~17:59,夜间定义为 18:00~ 次日 07:59。根据患者就诊时间(到达医院大门的时间)将患者分为日间组和夜间组。另外,根据就诊日期将患者分为工作日组和非工作日组:周一至周五为工作日,周末为非工作日,结合国家法定节假日进行调整。

1.3 观察指标 由经培训的心血管专业人员通过各医院病历系统采集患者一般资料、住院费用、住院天数、关键救治时间节点和院内全因死亡率。其中一般资料包括性别、年龄、活动吸烟(连续或累计吸烟6个月或以上且在调查前30 d内吸烟)情况、既往史〔包括冠心病病史、心肌梗死病史、经皮冠状动脉介入治疗(PCI)手术史、慢性阻塞性肺疾病(COPD)病史、脑梗死病史及外周动脉病史〕、诊断〔包括ST段抬高型心肌梗死(STEMI)、非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)〕、合并症(包括高血压、糖尿病)、心源性休克、院内心搏骤停、多支血管病变(至少两支冠状动脉狭窄程度达到需行血运重建指征)、三支血管病变、前壁心肌梗死、是否经救护车入院、胸痛/胸闷发生情况、是否行PCI、出院前最后一次超声检查〔包括左心室射血分数(LVEF)<50%、室壁瘤、局部室壁运动障碍情况〕以及住院费用、住院天数。

主要观察指标为AMI患者(包括STEMI患者和NSTEMI患者)的院内死亡率。次要观察指标为行急诊PCI的STEMI患者救治效率的时间节点指标,主要包括:(1)症状发作至球囊开通的时间(S-to-B);(2)症状发作至到达医院大门的时间(S-to-D);(3)首次医疗接触至球囊开通时间(FMC-to-B);(4)到达医院大门至球囊开通的时间(D-to-B);(5)D-to-B达标:D-to-B≤90 min;(6)FMC-to-B达标:转院或120入院患者FMC-to-B≤120 min,自行来院患者FMC-to-B≤90 min。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以(±s)表示,两组间比较采用两独立样本t检验;非正态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,两组间比较采用Mann-Whitney U秩和检验;计数资料的分析采用χ2检验;采用单因素、多因素Logistic回归分析AMI患者院内死亡的影响因素;使用Hosmer Lemeshow检验回归模型的拟合优度。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

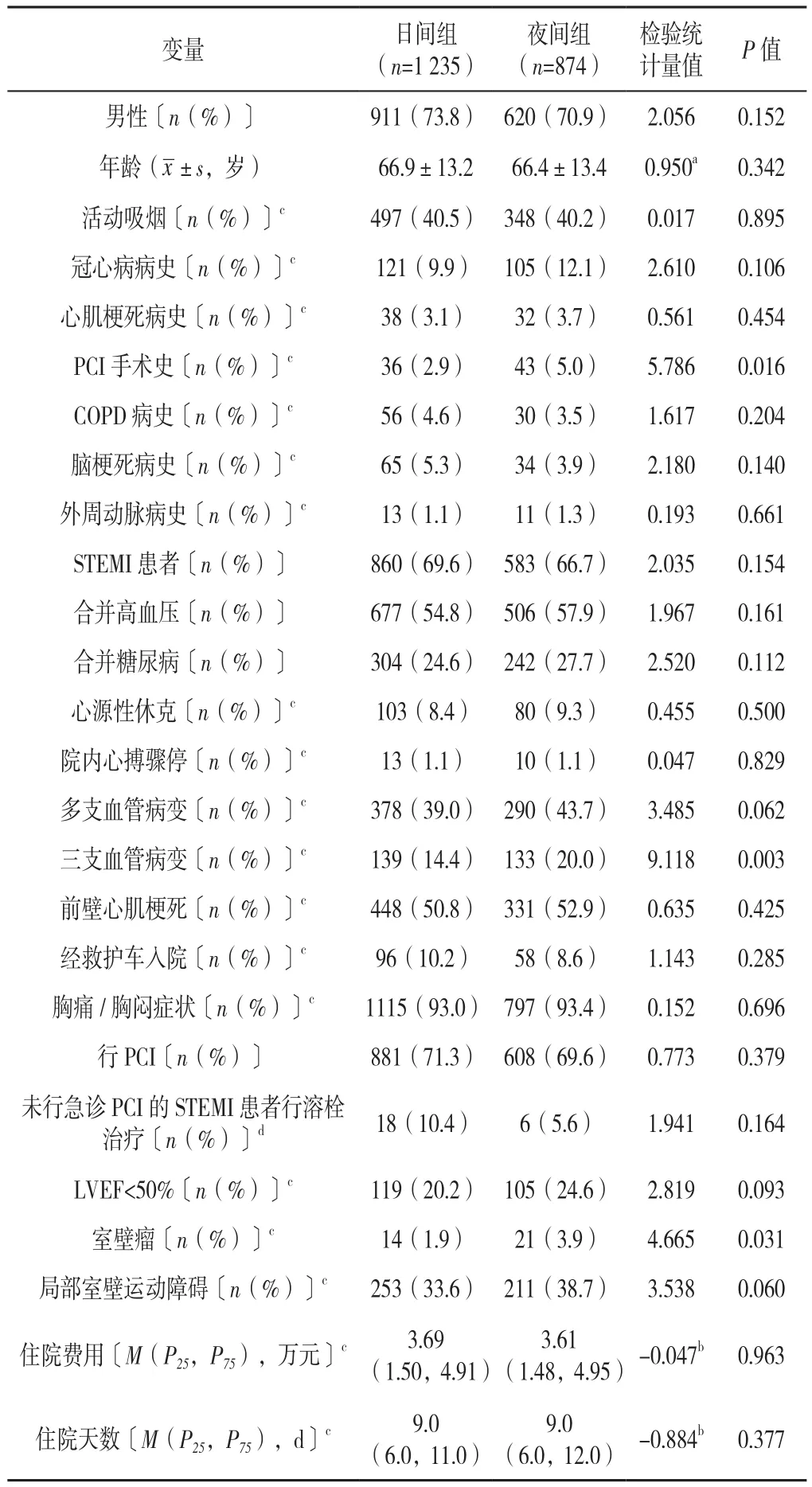

2.1 日间组和夜间组患者临床基线特征比较 本研究共纳入2 109例AMI患者,其中STEMI患者1 443例,NSTEMI患者666例;日间组1 235例,夜间组874例。日间组和夜间组男性、年龄、活动吸烟、冠心病病史、心肌梗死病史、COPD病史、脑梗死病史、外周动脉病史、STEMI患者、合并高血压、合并糖尿病、心源性休克、院内心搏骤停、多支血管病变、前壁心肌梗死、经救护车入院、胸痛/胸闷症状、行PCI、未行急诊PCI的STEMI患者行溶栓治疗、LVEF<50%、局部室壁运动障碍、住院费用、住院天数比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

夜间组PCI手术史、三支血管病变、室壁瘤所占比例高于日间组,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。

表1 日间组和夜间组患者的临床基线特征比较Table 1 Comparison of baseline clinical characteristics,hospitalization cost and hospital stays between daytime group and nighttime group

2.2 行急诊PCI的STEMI患者救治效率比较 入院后行急诊PCI的998例STEMI患者中日间组591例、夜间组407例。日间组和夜间组S-to-D比较,差异无统计学意义(P>0.05);夜间组S-to-B、FMC-to-B、D-to-B长于日间组,D-to-B达标率、FMC-to-B达标率低于日间组,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

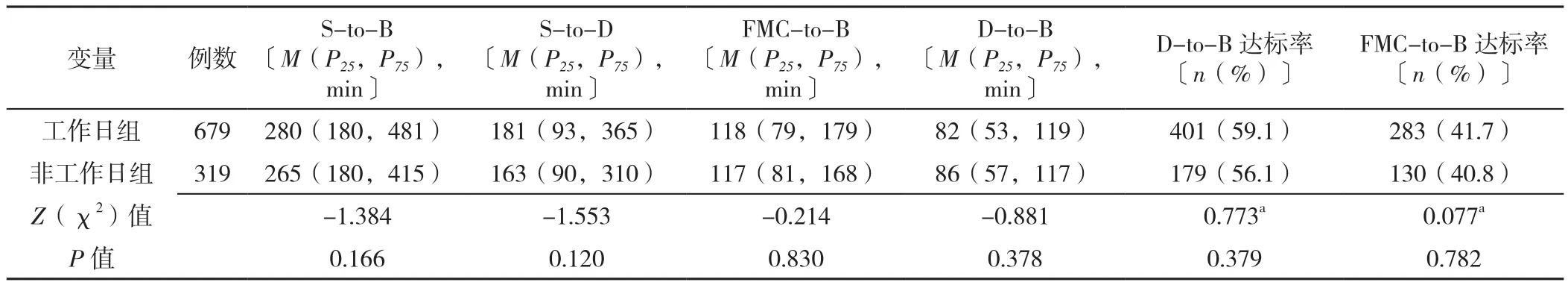

工作日组1 442例,非工作日组667例。入院后行急诊PCI的998例STEMI患者中,工作日组679例,非工作日组319例。工作日组和非工作日组S-to-B、S-to-D、FMC-to-B、D-to-B、D-to-B达标率、FMC-to-B达标率比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表3)。

2.3 两组患者院内死亡率比较 日间组AMI患者院内死亡率为5.6%(69/1 235),其中NSTEMI患者院内死亡率为2.4%(9/375),STEMI患者院内死亡率为7.0%(60/860),行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率为4.7%(28/591),未行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率为11.9%(32/269)。夜间组患者院内死亡率为7.9%(69/874),其中NSTEMI患者院内死亡率为5.5%(16/291),STEMI患者院内死亡率为9.1%(53/583),行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率为7.9%(32/407),未行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率为11.9%(21/176)。夜间组AMI患者院内死亡率、NSTEMI患者院内死亡率、行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率高于日间组,差异有统计学意义(χ2=4.457,P=0.035;χ2=4.354,P=0.037;χ2=4.165,P=0.041);两组STEMI患者院内死亡率、未行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率比较,差异均无统计学意义(χ2=2.152,P=0.142;χ2<0.001,P=0.991)。

工作日组AMI患者院内死亡率为6.4%(93/1 442),其中NSTEMI患者院内死亡率为3.7%(17/462,STEMI患者院内死亡率为7.8%(76/980),行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率为5.9%(40/679),未行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率为12.0%(36/301)。非工作日组AMI患者院内死亡率为6.7%(45/667),其中NSTEMI患者院内死亡率为3.9%(8/204),STEMI患者院内死亡率为8.0%(37/463),行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率为6.3%(20/319),未行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率为11.8%(17/144)。工作日组和非工作日组AMI患者院内死亡率、NSTEMI患者院内死亡率、STEMI患者院内死亡率、行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率、未行急诊PCI的STEMI患者院内死亡率比较,差异均无统计学意义(χ2=0.066,P=0.797;χ2=0.023,P=0.880;χ2=0.024,P=0.876;χ2=0.055,P=0.815;χ2=0.002,P=0.962)。

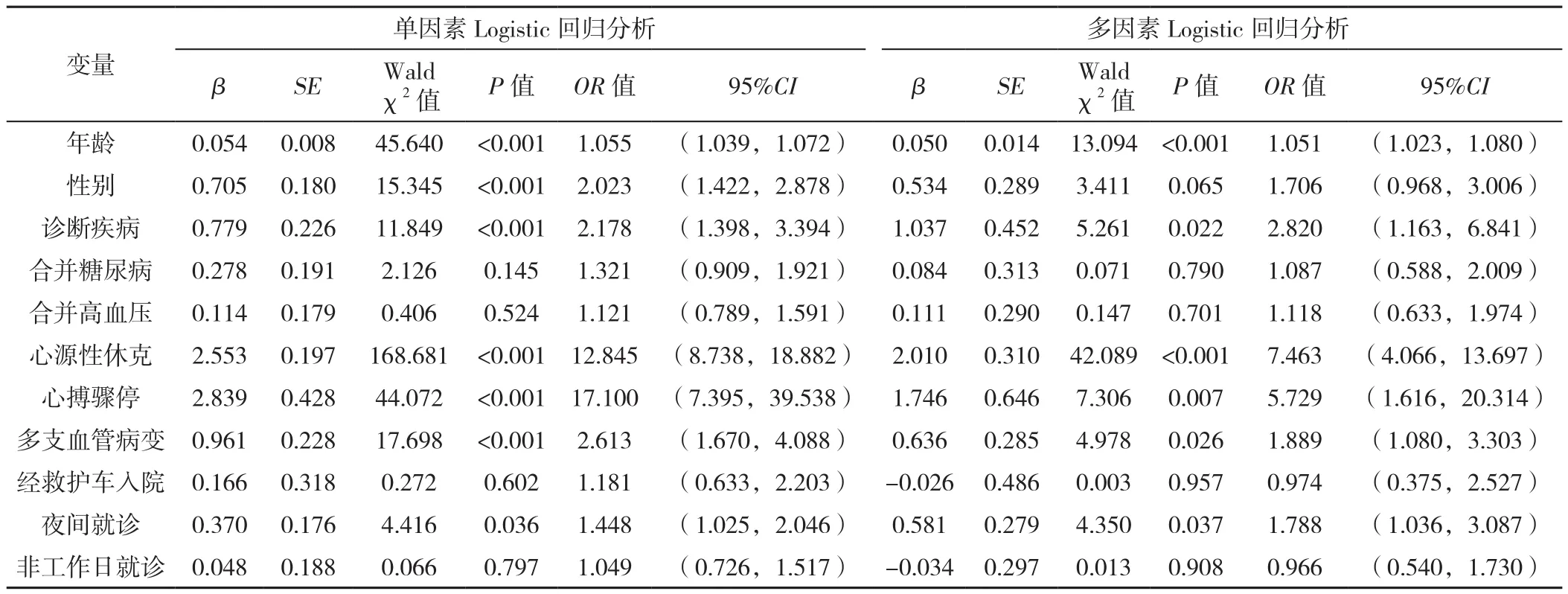

2.4 AMI患者院内死亡影响因素的单因素、多因素Logistic回归分析 以AMI患者院内是否死亡为因变量(赋值:否=0,是=1),根据变量的实际临床意义和既往研究中的自变量选择,以年龄(赋值:实测值)、性别(赋值:男=0,女=1)、诊断疾病(赋值:NSTEMI=1,STEMI=2)、合并高血压(赋值:无=0,有=1)、合并糖尿病(赋值:无=0,有=1)、心源性休克(赋值:无=0,有=1)、院内心搏骤停(赋值:无=0,有=1)、多支血管病变(赋值:否=0,是=1)、经救护车入院(赋值:否=0,是=1)、夜间就诊(赋值:日间就诊=0,夜间就诊=1)和非工作日就诊(赋值:工作日就诊=0,非工作日就诊=1)为自变量进行单因素Logistic回归分析,结果显示,年龄、性别、诊断疾病、心源性休克、心搏骤停、多支血管病变、夜间就诊是AMI患者院内死亡的影响因素(P<0.05)。多因素Logistic回归分析结果显示,年龄、诊断疾病、心源性休克、院内心搏骤停、多支血管病变、夜间就诊是AMI患者院内死亡的影响因素(P<0.05,见表4)。使用Hosmer-Lemeshow检验该回归模型的拟合优度,其χ2=2.393、P=0.967。

表2 日间组和夜间组行急诊PCI的STEMI患者救治效率比较Table 2 Comparison of treatment efficiency in STEMI patients with emergent PCI in daytime group and nighttime group

表3 工作日组和非工作日组行急诊PCI的STEMI患者救治效率比较Table 3 Comparison of treatment efficiency in STEMI patients with emergent PCI in workday group and off-day group

3 讨论

本研究结果主要显示:与日间就诊的AMI患者相比,夜间就诊的患者院内死亡率更高;在行急诊PCI的STEMI患者中,夜间就诊的患者S-to-B和D-to-B更长,而患者的S-to-D并无明显的昼夜就诊差异。

3.1 AMI救治效率的昼夜差异 STEMI是AMI中最为危重的类型,其救治具有明显的时间窗。STEMI患者的心肌总缺血时间包括院前延误时间和院内救治延误时间。尽早开通梗死相关血管,缩短救治时间(如S-to-B、S-to-D和D-to-B),有利于减少患者并发症,改善患者预后[3,10]。已有研究表明,“就诊时间”是患者救治效率的重要影响因素,夜间(或“非正常工作时间”)来院就诊的患者救治效率会更低,患者救治延误时间更长[5-6,8,11],这可能会增加心肌梗死面积,影响手术成功率和术后梗死心肌的恢复,以致并发症增加,患者预后更差。然而,也有研究认为,夜间就诊的AMI患者救治效率并不比日间就诊的患者低,患者的心肌总缺血时间和日间就诊相当[12]。

本研究结果显示,日间组和夜间组STEMI患者的院前延误(S-to-D)相当。而夜间就诊的STEMI患者院内延误(D-to-B)更为明显,D-to-B达标率较日间就诊患者低,医疗系统相关延误(FMC-to-B)达标率也较日间就诊患者低。另外,夜间就诊的STEMI患者心肌总缺血时间(S-to-B)更长。

3.2 AMI患者院内死亡率的昼夜差异 早期有研究者提出,AMI(或STEMI)患者的救治具有“周末效应”[4]和“非正常工作时间效应”[5,13],在夜间或周末由于医疗资源的相对不足,AMI的救治延迟更严重,有效的治疗措施(如PCI)利用也相对较少,导致患者预后更差。有学者相继对此现象进行了验证,部分研究认为并不存在患者院内死亡率的时间差异现象,在夜间就诊于医院的患者,其院内死亡率和日间就诊的患者相比,并无显著差异[11,14-17]。然而,其他研究显示在夜间(或非工作时间)就诊的AMI患者预后较日间就诊患者更差[5-6,8,18-20]。本研究结果显示,在成都地区夜间就诊的AMI患者院内死亡率较日间就诊的患者更高,这可能是目前降低AMI院内死亡率的一个研究方向。

SORITA等[6]的一项纳入48项研究的Meta分析显示,非正常工作时间就诊的AMI患者院内死亡率和院后30 d死亡率均较正常工作时间就诊的患者高,在STEMI患者中这种差异更为明显,且非正常工作时间就诊的患者D-to-B更长。本研究结果与之一致,夜间D-to-B的延长使心肌总缺血时间延长,这可能是夜间来院就诊患者死亡率更高的原因之一。

中国一项纳入99家二级医院包含7 456例STEMI患者的研究显示,夜间病情更严重是“非正常工作时间”就诊的STEMI患者院内死亡率更高的主要影响因素,其次是医院的医疗质量的昼夜差异[18]。本研究纳入的患者均来自成都地区三级综合医院,夜间就诊的AMI患者PCI手术史和冠状动脉三支病变的比例更大,且患者发生心脏局部室壁运动障碍和室壁瘤形成的比例更多,这提示夜间就诊的患者病情可能更为严重,这可能与患者院内死亡率更高有一定相关性。AMI的发病存在一定时间差异,而其死亡率的昼夜差异是否是由于机体病理生理学的昼夜节律性引起的,也需要进一步探究。

表4 AMI患者院内死亡影响因素的单因素和多因素Logistic回归分析Table 4 Univariate and multivariate Logistic regression analyses for in-hospital mortality in AMI patients

3.3 AMI的救治与非工作日就诊 既往有研究显示周末就诊的STEMI患者院内死亡率更高[4,21-22],BELL等[4]研究显示,诸多疾病(如腹主动脉瘤破裂、急性会厌炎、肺栓塞和心肌梗死等)的院内死亡率在周末入院就诊时更高。KOSTIS等[21]认为,周末入院的AMI患者行侵入性治疗的比例更低是其死亡率更高的原因。然而,ISOGAI等[22]研究显示即使在行PCI治疗的AMI患者中,周末就诊的患者院内死亡率和院后30 d死亡率仍然较工作日就诊的患者更高,这一差异存在于Killip Ⅱ~Ⅳ级患者中,而Killip Ⅰ级患者中并不存在。因此,周末就诊的患者死亡率是否比工作日更高,这可能是由多种因素(包括患者病情、医疗质量等)共同影响的结果。而来自美国全国住院患者的大样本数据分析显示,随着医疗质量的改善,AMI患者院内死亡率的周末与工作日差异逐渐消失[23]。而本研究显示非工作日和工作日就诊的AMI(包括STEMI和NSTEMI)患者的院内死亡率和行急诊PCI治疗的STEMI患者救治效率并无明显差异,这可能是中国医疗水平改善以及中国胸痛中心和区域协同快速救治体系建设的积极作用。

综上所述,目前成都地区AMI的救治不存在非工作日与工作日就诊的差异,但存在昼夜差异。夜间就诊的AMI患者院内死亡率更高,这可能与夜间AMI的救治延误和患者病情更为严重相关,尤其是患者的院内救治延误在夜间相对严重应该引起重视。医院各科室和部门,尤其是在急诊科、心血管专科和导管室等胸痛中心的核心功能区域,应该积极采取相应措施,以提高夜间AMI救治能力,逐步消除救治时间差异,进一步降低AMI院内死亡率[9,23]。

本研究存在一定局限性,并未采集到NSTEMI患者的危险评分及据此危险分层行PCI时机达标率,因此不能进一步分析NSTEMI患者院内死亡率差异是否是由于再灌注治疗时机的差异引起的。

作者贡献:成联超、周名纲、蔡琳进行文章的构思与设计,结果的分析与解释;成联超、何丹、蔡琳进行研究的实施与可行性分析;成联超、童兰、张翠、王燕凤进行数据收集及整理;成联超进行统计学处理,撰写论文;成联超、何丹进行论文的修订;蔡琳负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。