新冠疫情下三甲中医院急诊患者就诊情况及特征分析*

2021-12-04戈翠红曾仲意曾林生

戈翠红 曾仲意 曾林生

(广州中医药大学第四临床医学院,广东省深圳市中医院,广东 深圳 518000)

随着新型冠状病毒(COVID-19)疫情的发展,我们对疾病的认识也越来越深入。居家隔离政策全面实施后,我国范围内患病人数逐渐下降,并进入疫情可控状态。研究表明,新冠疫情对普通民众的就诊行为和各大医院的就诊情况都造成了不同程度的影响。急诊作为医院接触患者的一线阵地,自疫情以来受到了巨大挑战。已有的研究显示,各地急诊与门诊人流量自疫情开始都呈明显下降趋势[1-2]。本研究收集本院疫情期间门急诊就诊患者资料,与同时期前一年数据相比较,分析变化趋势以及可能的原因,并统计分析急诊患者的某些特征,以期为制定应对常态化疫情防控策略及业务发展规划提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料收集 通过本院门诊His工作站系统,收集2019年1月1日至2020年12月31日我院急诊患者就诊基本信息,包括患者性别、年龄、就诊科室、主要中西医诊断等,对比2019年与2020年同时期患者数据,结合我院发热门诊(为急诊科二级分科,但独立运行和核算)的相关数据,分析我院门急诊患者就诊人数变化情况,探究其变化可能的原因。同时,统计分析COVID-19十大可疑症状对应的病症在急诊就诊病例中占比情况。

1.2 统计学处理 采用SPSS25.0对患者数据进行分析,其中计量资料采用中位数(四分位数)[M(P25,P75)]进行表示,资料进行正态性检验(Kolmogorov-Smirnov),若组间资料符合正态分布,采用t检验,若不符合正态分布则采用非参数检验(Mann-Whitney U);计数资料以例数(百分比)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

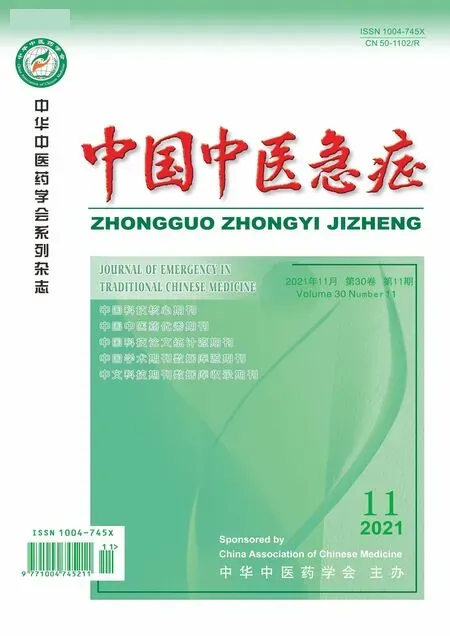

2.1 临床资料 见表1。2019年与2020年急诊就诊患者性别比较,女性比例在2020年占比更低,差异具有统计学意义(P<0.01);急诊患者年龄相比较,2020年急诊患者年龄整体较2019年增长,差异有统计学意义(P<0.01)。

表1 2019年与2020年急诊就诊患者性别及年龄资料比较

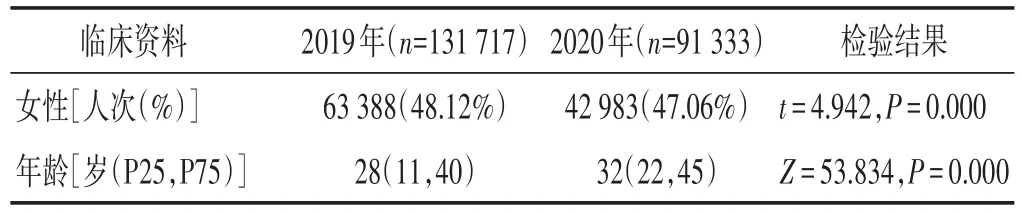

2.2 不同月份急诊就诊人次变化 见表2。2019年与2020年不同月份就诊人次构成比差异有统计学意义(P<0.01)。2020年我院急诊就诊总人次为91 333人,较2019年的131 717人减少40 384人次,总体下降率为30.66%。如果急诊2020年就诊人次加上发热门诊2020年总就诊人数(14 600人次),则与2019年相比,总就诊人次下降率为19.58%。在急诊不同月份就诊人次中,1~7月下降最为明显,特别是2月下降率71.36%、3月下降率74.84%、4月下降率73.19%。自4月后就诊人次回升趋势明显,5月份首次回升到接近原来人次的一半(48.28%),8月份后急诊各月份就诊人次与2019年同期相比基本持平。

表2 2019年与2020年各月份就诊人次比较

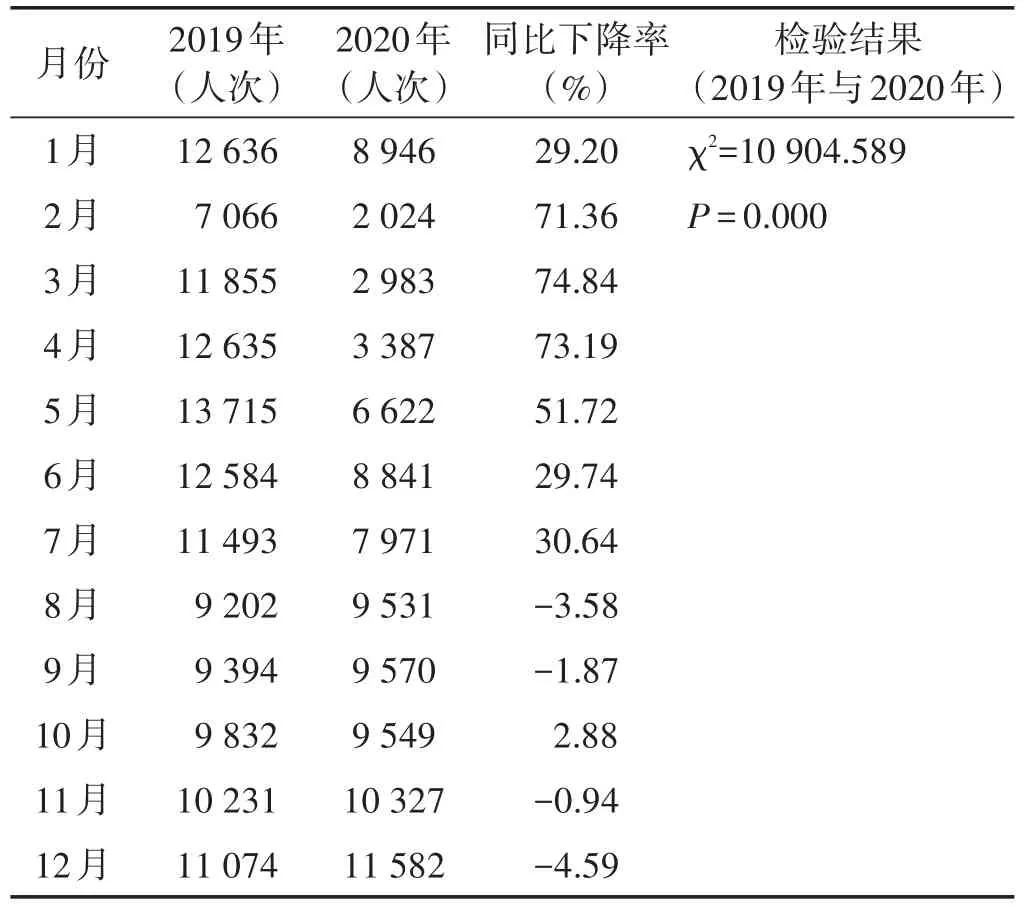

2.3 不同分科就诊人次变化 见表3。2020年急诊科不同分科(急诊内科、急诊骨科、急诊妇产科、急诊儿科)就诊人次均较2019年有明显变化,差异有统计学意义(P<0.01)。对比2019年,急诊儿科为下降率最高的分科,达到60.63%;其次分别为急诊外科、急诊内科,分别为24.83%、20.76%,急诊妇产科在2020年就诊人次比2019年增加88人,下降率为-11.27%。而发热门诊人次从2019全年的4 684人次增长至2020全年的19 284人次,增加14 600人次,同比下降率为-311.7%。

表3 2019年与2020年急诊不同科室就诊人次比较

2.4 急诊西医病种的变化 见表4。2019年排名前20位的西医病种与2020年相同病种就诊人次相比,各病种就诊人次构成比均有明显下降,差异有统计学意义(P<0.01)。除健康查体(以核酸筛查为主)由2019年的1 853人增长至2020年的28 474人次外,其他病种就诊人次皆为下降趋势。其中,2020年发热患者减少最明显,下降率为87.18%;其他呼吸系统疾病下降也较为明显,包括急性支气管炎(76.57%)、急性扁桃体炎(70.38%)、急性咽喉炎(72.55%)、急性上呼吸道感染(67.56%)和咳嗽(53.05%)。其他各系统疾病也下降明显,包括消化系统的呕吐查因(54.39%)、腹泻查因(57.24%)以及泌尿道感染(50.64%)、头痛查因(49.44%)、胃肠炎(47.74%)、过敏性皮炎(47.85%)、腹痛查因(41.73%)、胸痛(40.23%)、眩晕查因(38.79%)、有毒动物咬伤(32.67%)、软组织疾患(28.45%)和皮肤裂伤(26.98%)等。人次减少相对较少的疾病是蜂蜇伤(0.94%)。

表4 2019年与2020年急诊科主要西医病种人次比较

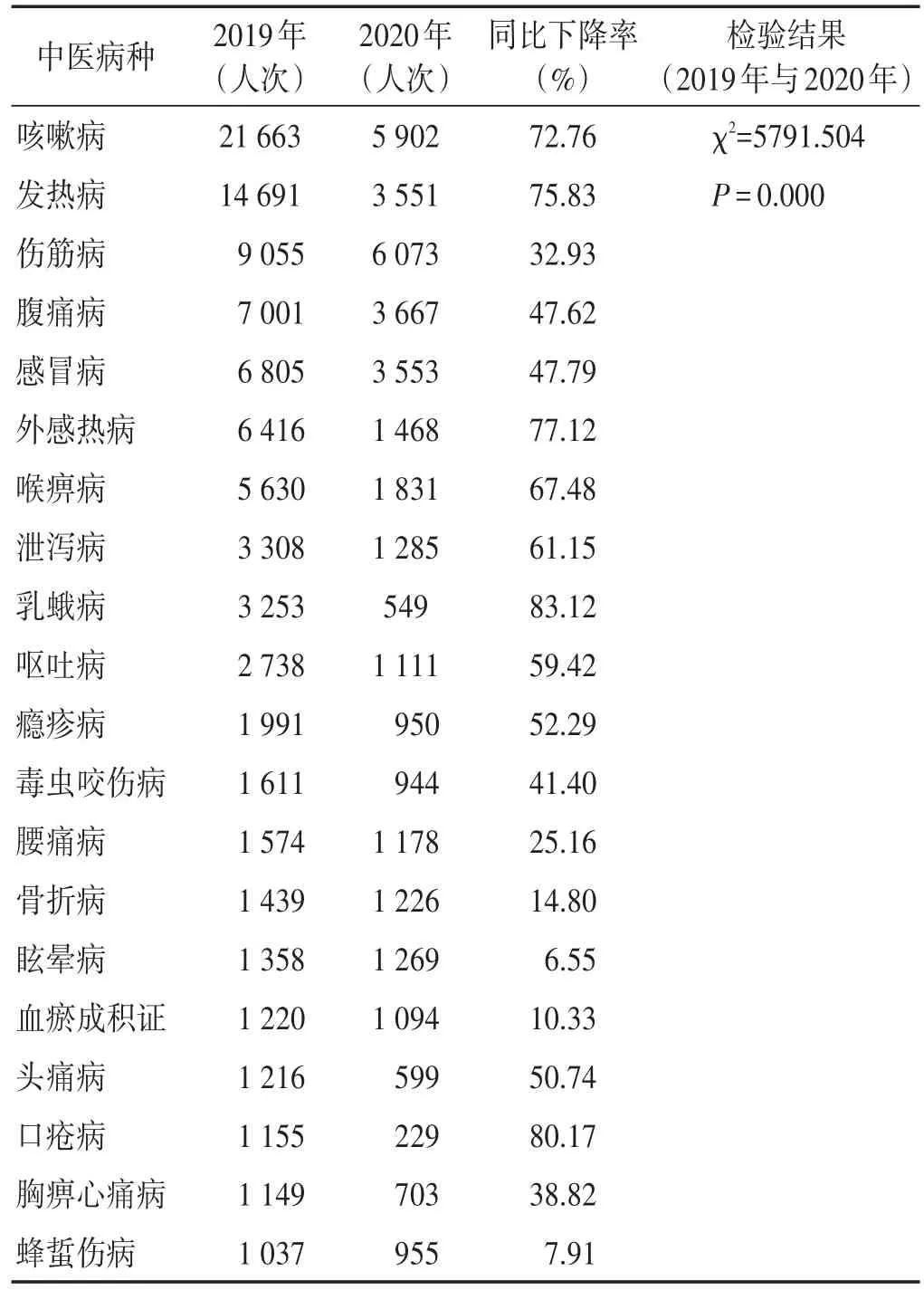

2.5 急诊中医病种的变化 见表5。2019年排名前20位的中医病种与2020年相同的中医病种人次相比,2020年各疾病就诊人次构成比明显下降,两者差异有统计学意义(P<0.01)。其中,乳蛾病为下降率最高的病种,下降率为83.12%;另外,与外感六淫之邪相关的中医病种,如口疮病(80.17%)、外感热病(77.12%)、发热病(75.83%)、咳嗽病(72.76%)、喉痹病(67.48%)和感冒病(47.79%)的下降率也很明显。还有泄泻病(61.15%)、呕吐病(59.42%)、瘾疹病(52.29%)、头痛病(50.74%)、毒虫咬伤病(41.40%)、胸痹心痛病(38.82%)、伤筋病(32.93%)、腰痛病(25.16%)、骨折病(14.80%)和血瘀成积证(10.33%)皆有明显下降,下降率相对较低的疾病为蜂蜇伤病(7.91%)和眩晕病(6.55%)。

表5 2019年与2020年急诊科主要中医病种人次比较

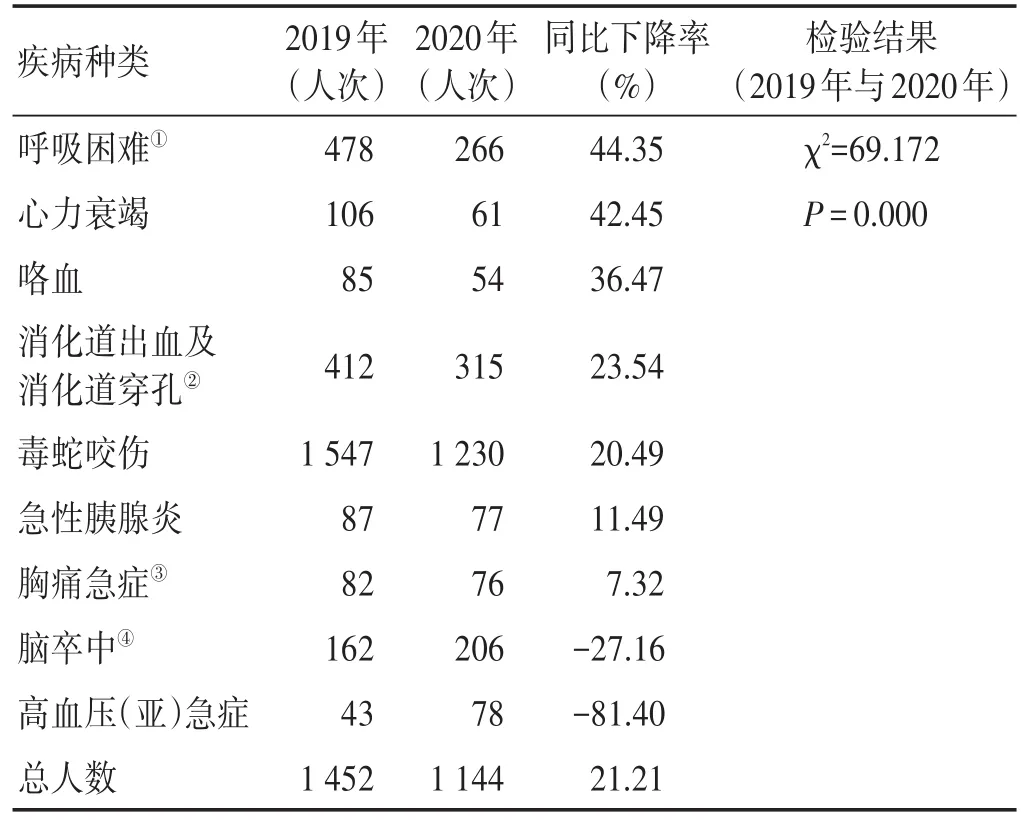

2.6 危重患者人数变化 见表6。2020年常见危重症就诊人次构成比较2019年下降,差异有统计学意义(P<0.01)。2019年急诊常见危重症人次在2020年明显下降,相差308人,较2019年危重症患者,2020年下降率为21.21%。与2020年相比,危重症病种中,呼吸困难、心力衰竭、消化道出血及消化道穿孔、急性胰腺炎、胸痛急症和咯血均有不同程度下降,但脑卒中及高血压(亚)急症人次均有升高。

表6 2019年与2020年急诊科常见危重症人次比较

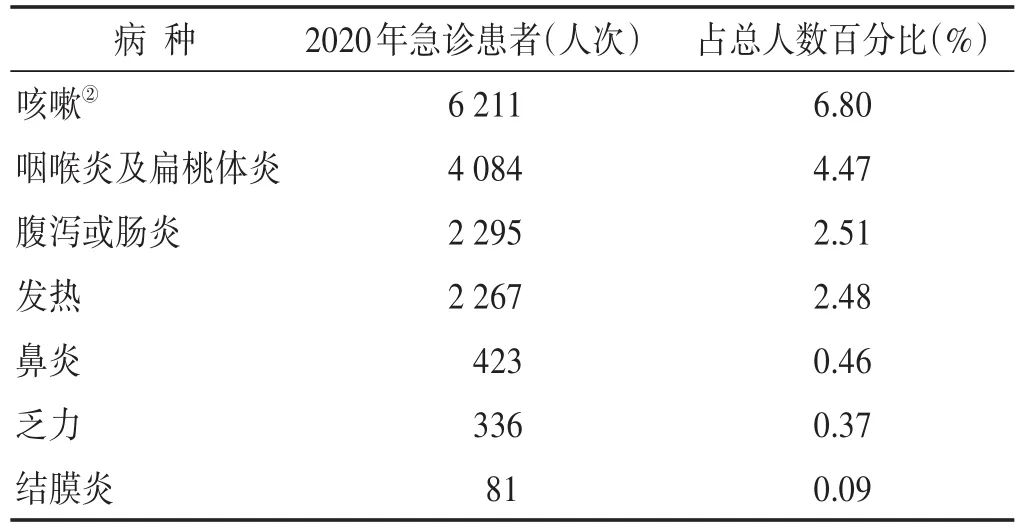

2.7 COVID-19十大可疑症状对应的病种在急诊就诊病例中占比情况 见表7。根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》[3],在新冠疫情的防控中,特别重视有发热、干咳、乏力、嗅觉、味觉减退或丧失、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻这些可疑症状患者的排查。我们对2020年我院急诊就诊患者中含有十大可疑症状的病种进行统计,发现咳嗽为6 211人次、咽痛(咽喉炎及扁桃体炎)4 084人次、腹泻患者(腹泻或肠炎)2 295人次、发热2 267人次、乏力336人次、结膜炎81人次以及鼻塞或流涕(鼻炎)432人次。嗅觉、味觉减退或丧失及肌痛患者与病种对应关系不明确,未作统计。

表7 2020年急诊就诊患者出现COVID-19十大主要症状①的对应病种

3 分析与讨论

3.1 急诊就诊人次明显减少 本院疫情期间急诊患者减少情况与国内外研究基本一致[4-5],就诊人次大幅度下降主要集中在2~4月份,即我国新冠疫情从暴发到基本控制期间。结合我国国情及本院实际情况,归纳总结出以下可能的原因:1)在疫情暴发后,居民减少外出,多居家活动及办公学习,在家期间工作量减少,饮食作息方面更为规律,进而减少了因天气变化、人群拥挤、剧烈运动、工作压力、饮食作息不规律、劳累、外出与人社交不和谐等因素相关诱发急症出现的概率,如呼吸系统疾病(尤其是呼吸道感染、慢性病急性发作)、消化系统疾病(尤其是腹痛腹泻之类)、心血管系统疾病和外伤等。2)即使需要外出,居民个人防护措施也做得较好。根据疫情期间2020年2月25日至2020年3月14日的调查数据显示[6],我国人群外出佩戴口罩的比例在99%以上,显著高于非疫情期间的口罩佩戴率(16.05%)。其中,医务人员以及与人群接触广泛群体的佩戴率高达100%,大大减少了呼吸系统疾病的发生,而呼吸系统疾病历来是急诊就诊的主要病种,因而总的急诊人次明显减少。3)为了防控新冠肺炎疫情,我院所有发热症状的患者在排除新冠肺炎前均分诊至发热门诊就诊,分流了急诊科往年同期的急诊内科的患者。2020年我院急诊就诊总人次减少40 384人次,而发热门诊则增加了14 600人次。4)疫情期间为减少患者在医院的聚集,我院门急诊对病情稳定的慢性病患者每次复诊开药可增加至1个月甚至于3个月量,较平常规定的14 d量增加1~5倍,可推测病情稳定的患者复诊率相对于以往要降低50%~83.34%。5)为了减少患者在医院的聚集,互联网就诊及医药配送服务成了部分慢性病患者的新选择[7-8]。新冠疫情的出现,加重了人们紧张、恐惧的情绪[9-10],医院作为病患高度集中的场所,有更高感染疾病的风险,也让市民更倾向于选择此类如互联网就医等不进入医院的就诊方式。

3.2 呼吸系统疾病就诊人次减少明显 相比其他系统疾病,呼吸系统疾病就诊人次减少更为明显,除了上述急诊总人次减少的原因会影响到呼吸系统就诊人次外,特别值得强调的是,全民戴口罩能十分明显地减少流感及其他呼吸道感染性疾病的传播。此外,发热门诊人次从2019全年的4 684人次增长至2020全年19 284人次,同比增长率为311.70%,其中大多数为呼吸系统疾病。

3.3 急诊儿科在各个科室中下降比例最大 急诊儿科患者的诊断中,呼吸系统相关疾病占比达到50%以上,上述呼吸系统疾病减少的原因在儿科疾病中同样适用。此外,在疫情暴发期间,中小学及幼儿园普遍停课,也大大减少了青少年、儿童感染呼吸道疾病的机会。但是否存在其他原因,还需要进一步探讨。

3.4 西医病种中蜂蜇伤的就诊人数未见明显变化,中医病种中人次变化趋势与西医病种一致 就诊人次减少相对较少的疾病是蜂蜇伤。我院是深圳市毒蛇毒虫咬伤救治中心,因此毒虫咬伤类疾病大多数在我院接受救治,而蜂蜇伤好发季节为7~11月[11-12],此时为黄蜂繁殖筑巢的季节,蜇伤发生率较高。后疫情时期防控要求逐渐宽松后,虽减少聚集但不影响人们登高、公园散步、从事农活等活动,此类活动与往年频率相近,故蜂蜇伤的就诊人次未出现明显波动。我院是一所三甲中医院,急诊医生对大多数疾病都做出了中医诊断。中医诊断虽然多数以症状为病名,但患病人群与西医病种人群一致,所以其人次变化趋势与西医病种一致。

3.5 危重症就诊人次总体下降明显,但不同病种之间就诊人次变化有明显差异 呼吸衰竭是呼吸系统疾病或其他危重症发展至终末阶段易出现的危重症,与呼吸系统疾病最相关,此次在危重症中下降率最高,与总体趋势相符合。而高血压急症或高血压亚急症反而增高,考虑与患者新冠疫情期间居家检测后活动减少,人体新陈代谢相对减慢,容易发展为高脂血症或加重高脂血症,加上由于疫情逐渐发展,对此担心、紧张等一系列情绪问题的诱发,对心脑血管系统疾病急症产生可能造成一定影响。

3.6 COVID-19十大可疑症状对应的病种在急诊就诊病例中占比较大 根据不完全统计,COVID-19十大可疑症状(肌痛、嗅觉、味觉减退或丧失除外)对应的病种在急诊就诊病例中占比极大,这就为COVID-19的排查造成极大压力。这些患者全部分流至发热门诊是不现实的。

急诊是应对疫情的一线科室,同时,急诊具有人流量大、就诊人数多等特点,做好急诊的疫情防控十分重要。新冠疫情形势依旧不容乐观的当下,急诊要做到以下方面:落实预检分诊制度,包括详细询问流行病学史及是否从事高风险职业,认真查验患者健康码和行程卡,开展快速核酸检测,按规定路线引导发热或有呼吸道症状且无法明确排除新冠感染的患者至感染疾病门诊就诊;制定并完善重症患者转诊、救治应急预案并严格执行;合理设置符合隔离救治要求,可为新冠肺炎疑似患者或确诊患者提供就地急救服务的诊疗区域或急救室;加强人员管控,规范设置等候区域并加强管理,避免人群聚集。另外,我们也可借鉴其他医院行之有效的防控措施,如减少医护与患者的直接接触,让机器代替人工,进行部分简单的工作如测量体温、保洁等[13]。

综上所述,新冠疫情对急诊患者特征的影响主要体现如下:新冠疫情期间,就诊患者中女性占比减少、就诊患者总体年龄趋向增长;急诊就诊人次明显减少,其中呼吸系统疾病就诊人次最明显、急诊儿科在各个科室中下降比例最大;西医病种中蜂蜇伤就诊人数未见明显变化、中医病种人次变化趋势与西医病种一致;危重症就诊人次总体减少,但不同病种之间就诊人次变化有明显差异;COVID-19十大可疑症状对应的病种在急诊就诊病例中占比较大。

由于本院为中西医诊疗并重的医院,急诊患者存在一部分只有西医诊断而中医诊断缺失的情况,所以中医诊断的归纳存在一部分数据缺失情况,只能从现有资料推测整体中医诊断情况。且本研究为单中心研究,对于新冠疫情期间急诊人流量变化情况的深入探究尚需多中心、大样本数据研究进一步验证。