汉德及物性对比研究∗

2021-11-30仲伟

仲 伟

(北京外国语大学中国外语与教育研究中心,北京 100089;运城学院外语系,运城 044000)

提 要:本文从系统功能语言学视角对汉德及物性进行对比。对比发现,汉德在典型及物性构建上具有相似性,这体现出汉德在识解世界经验方面的共通性;从语序、被动义、复合语义角色维度看,汉德及物性构建又体现出明显的差异性。从语言层面,构建方式的不同可归因于汉德及物性语义角色实现方式的差异性;从思维层面,这体现出德语民族重本体与逻辑的思维倾向,而汉语民族不重本体而重类比的思维倾向。

1 引言

及物性是语言学中的一个重要概念。由于理论视角及研究目的的不同,各学派对其内涵阐释并不相同。系统功能语言学将及物性视为一个含有不同语义配置结构的系统网络,用于体现语言的概念元功能(Halliday 1994/2000)。作为体现概念功能的主要语法资源,及物性已在多种语言中被较深入地探讨(Caffarel et al.2004)。程琪龙(1994)、何伟等(2017)等都对汉语及物性系统做了深入描述;Steiner和Teich(2004)等详述德语的及物性系统。但从对比角度,汉德的及物性描述都是建立在以英语为参照的基础上,而鲜有两种语言的直接对比。要更深入了解汉德语言的特点,则需要对它们进行直接对比。本文通过直接对比汉德语言的及物性,以期对两种语言的异同,尤其是差异性,有较深入了解。

2 系统功能及物性理论框架

关于经验,系统功能语言学认为人们最深刻的印象是它包含一系列的事件,如发生、出现、感知等,而如何将这一系列事件区分开来,分类整理,赋予秩序,则需要一种语法资源,即及物性(Halliday,Matthiessen 1999:1)。及物性“将世界经验识解为一组可以操作的过程类型”(Halliday 1994/2000:106),即及物性是一个包含不同过程类型的系统。一个过程类型的基本语义配置结构包括过程、参与者与环境成分,其中过程与参与者是不可或缺的核心语义成分。在具体的小句过程类型划分上,由于过程类型的特征边界不清晰,也常常出现难于确定的情形(Gwilliams,Fontaine 2015:6)。正 如Halliday和Matthiessen(1999:549)所指出的,人类的生存环境决定不能只有单一的、确定的经验建构,而要用一种不确定的眼光看待事物,不确定性也是语言的本质特征之一。由于视角的不同,以及语言本身的复杂性与模糊性,没有一种划分是十全十美的。在大量语料分析的基础上,何伟等(2017)融合先前的研究,将经验意义描述为7种过程,包括动作、心理、关系、交流、行为、存在和气象过程。在此及物性系统中,每种过程类型的语义精密度得到进一步提高,更重要的是,突出每种过程类型内部、类型之间的关联性,从而在处理类型划分的模糊性与不确定性上向前推进了一步。本文以此及物性系统为理论依据,对汉德的典型及物性加以对比。

3 汉德典型及物性对比

3.1 汉德及物性语义配置结构的相似处

依据系统功能语言学,汉德两种语言的及物性系统都包括动作、心理、关系、交流、行为、存在和气象过程。每种典型及物性过程在语义配置结构上具有相似性,如下列例句所示①。

例①至例③是德语语篇中的普通小句,相对应的汉语译文也是汉语常见小句。例①中的德语小句及对译的汉语小句,都是各自语言中表示典型动作过程的小句,表达做某事的意义,其语义配置结构为“施事+过程+受事”。例②为典型心理过程,具体属于心理过程的中的情感过程,其典型的语义配置结构为“情感表现者+过程+现象”。同样,汉德在意愿过程、感知过程、认知过程也有着相同的语义配置结构。关系过程指涉两者之间的关系,例③为典型拥有关系过程小句,汉德有着同样的语义配置结构“拥有者+过程+拥有物”。在典型的识别关系与归属关系过程上,汉德也具有相似的语义配置结构。可以看出,汉德在典型的过程类型表达上具有相似性②。及物性是人类对世界基本经验的反映,汉德及物性中的共性体现出汉德民族思维的相似性,反映出汉德民族在认知识解方式上具有共通性。这也是有着不同语言的人能够相互理解、相互交流的前提。

3.2 汉德及物性语义配置结构的不同处

“语言间的相似性是人类语言的本质,而语言间的差异性也是人类语言的本质。”(王文斌2021:4)对比的目的是为了找到不同语言之间的共性,更是为了明确其特殊性。从语序、被动义、复合语义角色维度看,汉德及物性就显示出不同的构建方式。

从语序的维度,改变语序对德语及物性过程类型与语义配置结构几乎没有影响,而对汉语有较明显影响。上述德语小句改变语序,只能改变其主述位结构或者语气类型,而不能改变小句的及物性。如例①可以转变语序为Die kleine Tascheöffnete ich或 是Öffnete ich die kleine Tasche,小句的主述位成分发生改变,主位由原来的ich变为die kleine Tasche或是öffnete;动词öffnete放在句首时,小句的语气也由原来的陈述语气变为是非疑问语气;但小句的及物性过程类型与语义配置结构没有发生改变,仍为表“施事+过程+受事”的动作过程。而且改变语序也不改变语义配置结构中成分的顺序,因为德语小句中各个成分有格的区分,格位与句法成分有较一致的对应关系,改变成分在句中的位置并不影响其格位,也就不能影响其句法功能,相应的语义配置结构也不会发生改变。与德语类似,汉语也常常出于语篇功能或人际功能的考虑而改变语序,同时不改变小句的及物性过程类型和语义配置结构,但有时成分顺序会发生改变。如例①的汉语小句可以改为“这个小手提包被我打开了”,小句语义由主动变为被动,语义配置结构的顺序变为“受事+施事+过程”。汉语小句成分没有格位与句法功能的对应关系,语序是表达语法功能及语义的重要手段,改变语序会对成分的功能造成影响,从而影响整个小句的语义结构。有些汉语小句的过程类型受语序的制约,改变语序也可改变过程类型。如典型的存在过程小句“桌子上放着一本书”,当变为“一本书放在桌子上”时,其存在意义减弱了,而关系意义增强了,可视其为位置关系过程,语义配置结构为“载体+过程+位置”。

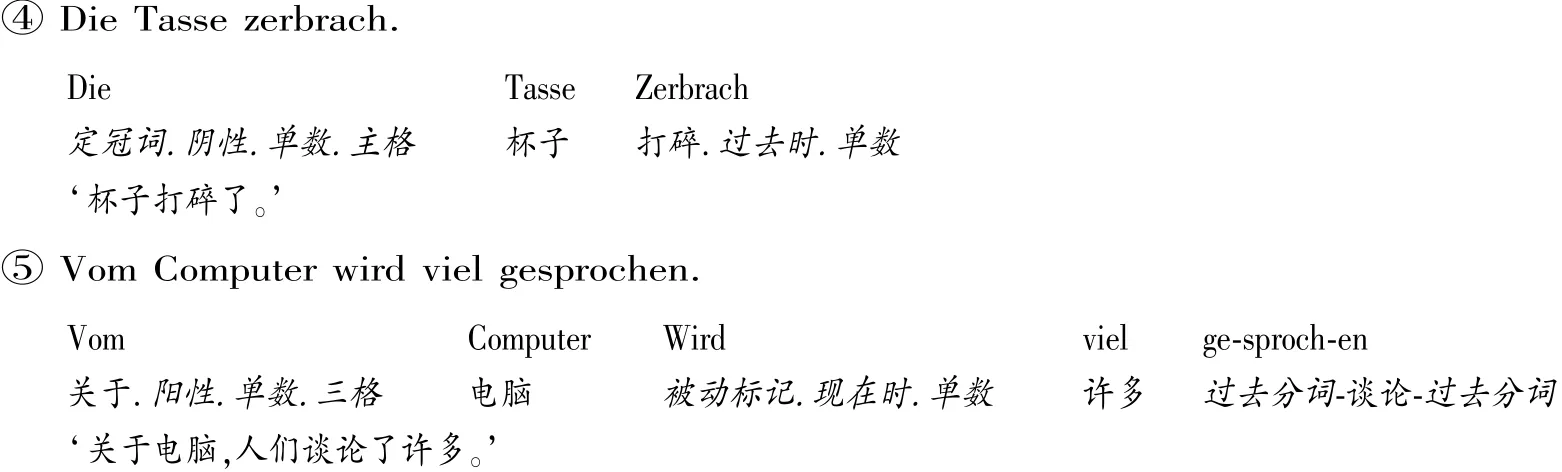

从被动义表达维度,汉德参与者角色的隐现都受语用因素的制约,但德语同时有明显受语法制约的倾向,而汉语更多地受语用制约,如例④和⑤。

例④中的德语小句及相对应汉语小句,在形式上与单参与者的施事动作过程相同,但体现被动义,形式上隐含施动者。不同在于,汉语小句的施事者可以在一定语境下在形式上补出,而德语小句不能。例④中的德语小句体现的是一种作格结构,从类型学视角,作格结构表达的事件性有所降低,施事角色受到遏制(Lekakou 2005)。作格结构是相对于主被动结构而言,其具有主动结构的特征也有被动结构的特征,是建立在主被动有明确的结构区分的基础上。汉语的主动与被动义没有形式上的严格区分,是汉语的常态,在一定语境下也都可以补出施事者。汉语中被动义的表达不仅仅局限于动作过程,也可表示心理过程与交流过程。如小句“还有一些好消息没有被讲出来”表达交流过程。例中的“被”字在一定语境下都可省略,同时也可由“被”字引出参与者。而德语更多受语法的制约,如例⑤所示的交流过程小句,表主动态时,主语参与者都是不定指的man,变为被动态后被称为无人称被动态,即参与者man不能在形式上显示出来。从对应译文中也可看到,汉语中没有相应的被动结构。可以看出,德语在词汇语法层形成一种固定的语法手段表达被动义,与主动义在形式上做出明确的区分(Stei⁃ner,Teich 2004:165)。在表被动义的语义配置结构中,参与者成分的隐现不仅受到语用因素的影响,更是受到语法因素的制约。汉语被动义的表达并没有像德语一样语法化,与主动义的表达在形式上没有严格的区分,参与者成分的出现与否更主要受语境语用因素的影响。

从复合语义角色的维度,汉德复合角色的不同主要体现在其实现方式上。由于语言本身的复杂性,通常会出现语义模棱两可的情形,从而导致参与者角色的难以确定。对此,Fawcett(1980)提出复合参与者角色概念,其兼有两个参与者角色的功能。汉德及物性语义配置结构中都存在复合参与者角色,但都有一类特殊的复合参与者角色,由一个参与者与过程复合而成,如例⑥和⑦。

⑥煤的种类很多。

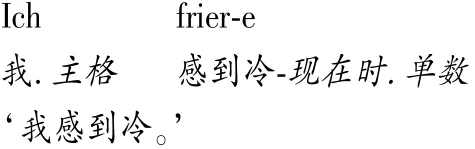

⑦Ich friere.

例⑥小句表达归属关系过程,“煤的种类”为“载体”,“很多”为“过程+属性”。也就是说,“很多”是一个复合语义成分,一方面表达小句过程,另一方面体现载体的属性。例⑦也表达归属关系过程,语义配置结构中,friere为“过程+属性”。但两个小句中的复合语义成分在实现形式上有所不同,汉语由性质词组体现,而德语由动词体现。两者的差异是基于这样的语言事实:汉语中,非动词成分做小句谓体是常态,德语小句的过程成分只能由动词填充。

4 汉德及物性语义角色的体现方式对比

从语序、被动义以及复合语义角色维度,汉德及物性显示出不同的构建方式。对这些差异性进行阐释,则需要进一步深入到汉德及物性语义配置结构的体现方式层面。系统功能语言学认为,小句的及物性语义配置结构最核心成分是过程与参与者。从句法角度,汉语小句的参与者与过程都可由相似的句法单位填充,两者在体现形式上没有严格的区分,如小句“今天星期日”为两个名词词组相加,“抽他没商量”可看作动词词组的组合,“越快越好”是性质词组的组合。德语的参与者与过程在形式上有严格的区分。德语小句中表过程的谓体只能由动词填充,动词是小句的中心。这主要体现在动词在小句中的句法表现及其所承载的功能上。首先,动词要求与主语保持着人称、性与数的一致关系。再者,德语动词在句中的位置很大程度上决定小句的语气。最重要的是,德语动词承载着小句的限定性。限定范畴的功能在于使命题成为可争议的目标(Halliday,Matthies⁃sen 2014:144)。这主要通过两种方式实现,一是赋予命题以时态意义;二是将说话人的判断和态度加入命题,即赋予命题以情态意义。

德语小句的参与者之间通常也有体现形式的区分,但汉语中的区分并不明确。参与者作为及物性语义配置结构中不可或缺的一部分,通常在句法结构中由主语及补语实现。当参与者由主语实现时,德语的主语参与者与补语参与者有较明确的形式区分,这体现在3个方面:一是,德语的主语与谓体动词要保持语法上的一致;二是,主语与补语有格的区分;三是德语的主语参与者只能由名词词组与小句填充。相比而言,汉语的主语参与者与补语参与者就没有这么明确的形式区分,二者的潜势句法填充单位相同,都可由小句、名词词组、性质词组、数量词组和介词短语填充,对此何伟等(2015)已有详细介绍,此处不再赘述。

综上可知,德语的及物性语义角色,不论是过程与参与者之间,还是参与者之间,都有较明确的体现形式区分,而汉语各语义角色之间的形式区分并不明显。系统中一个成分的价值并非来源于自身,而在于与系统中其他成分的差别(Saussure 1983/2001:118)。汉语小句各语义角色之间有着相似的体现成分,即成分之间没有显著的差异性区分,因此成分的价值确定较为模糊。这使得汉语语序成为确定其成分价值的一个标准,也潜在地造成主动义与被动义实现形式上的无差别性,增加语义语用在句法判断中的权重。德语及物性语义角色的体现方式差异性,为其主被动在形式上的区分以及语法化奠定基础,削弱语序对语义角色的影响。同样,由于德语动词的核心地位,在复合角色上只能参与者复合到过程上,而不能像汉语一样,将过程复合到参与者之上。

5 汉德思维方式差异

语言是思维的外壳,汉德语言上的不同,反映出两种不同的思维倾向。源于古希腊罗马的西方文化,从泰勒斯的水本源说到亚里士多德提出存在的存在,形成一种追问世界本体存在的倾向性,而且将这种追问建立在严谨的逻辑之上。西方的逻辑是从语言中衍生出来的(朱晓农2018:81)。德语中,单词Satz表达的是一个句子,同时也表达一个逻辑命题。句子与命题、逻辑紧密关联,可以说是一种同构关系。一个德语小句的最核心语法结构是主谓结构。主语是对命题有效性负责的成分(Halliday,Matthiessen 2014:146),换言之,命题的有效性是建立在主语之上的。主语作为“负责人”,只能是一个“实体”,可以被讨论的对象,体现在语法上只能是名词词组或者是名词化的成分,只有这些成分在意义上表达“物”。这个实体仍有本源,即实体的实体或存在的存在。名词词组背后都有一个抽象的词存在,如der Vater,den Vater等后都有一个抽象Vater存在。主语表达的概念是“是什么”,那么谓语表达的是“怎么样”。谓语的核心是动词。动词表达的是一种动作行为,行为动作只能在时间中展开,因此德语动词携带了时态标记才能进入语境中。但同样强调一个更抽象的本体的存在,语境中携带不同时态的动词只是这个本体在具体使用中的反映。对本体的重视易于造成范畴的划分,德语中的词类、句法功能都有明确区分,建立在此基础上的及物性语义配置结构也有明确的区分。

中国传统文化对世界的本源认识最为深刻的是老子提出的“道”。至于“道”是什么,则是“道可道,非常道”,即“道”是自然的,是不可说的。“自然的原则是道家哲学的原点,也是中国文化的原点”(邓晓芒2015:207)。自然就是自然而然,世界的本源就是如此,是不可说,不必说的。传统文化中没有形成一种追问本质的思维,而是依靠类比、衍推的方式认识世界。如儒家认为社会伦理体系,也是一种“道”,“君君、臣臣、父父、子子”是一种自然关系,父母与你的血缘关系是自然,这种自然关系可以衍推到君臣关系上。这反映在语言中,就是汉语中没有像德语一样构建追问本质的逻辑。汉语的词也没有所谓的本源形式,如“父亲”一词,没有像德语一样加上定冠词显示其性、数、格,而是直接入句。不重视本体的思维倾向不易形成明确的范畴观。汉语语法单位之间没有明确的界限区分,依据类比思维,汉语中词组的构造与句子的构造基本上是一致的(朱德熙1985:78)。汉语的这种类比构建方式使得及物性语义配置结构中,参与者之间、参与者与过程之间没有潜在的形式区分。

6 结束语

依据系统功能及物性理论,在典型及物性构建上,汉德体现出相似性,这显示出汉德在识解世界经验方面的相似性;从语序、被动义以及复合语义角色视角看,汉德及物性构建上又体现出差异性,这可追溯到汉德在语义角色体现方式上的差异性。在思维上,反映出德语民族重视本体与逻辑,汉民族不重本体而强调类比。本文对汉德及物性的对比主要集中于宏观的典型性构建上,对于处于模糊地带的及物性对比研究,还需要从不同维度进一步探讨。

注释

①本文中,德语例句来源于德语数字词汇语料库(DWDS),汉语例句来源于北京大学中国语言学研究中心语料库(CCL)。为了行文简洁及突显两种语言的异同,汉语例句多直接采用德语例句的相对应译文,译文同样能在汉语语料库中找到结构相似或者完全一致的例句。

②为行文简洁,上述举例中未列举汉德表典型行为、交流、存在与气象过程的小句,这4种过程类型在表达上也具有相似性。