汉语“一量名”结构指称现象的功能视角研究∗

2021-11-30何伟杨璐

何伟 杨璐

(北京外国语大学中国外语与教育研究中心,北京 100089)

提 要:本文从系统功能语言学视角对现代汉语“一量名”结构及其变体的指称现象进行研究,旨在揭示各结构在概念、人际和语篇功能等方面的差异。现代汉语“一量名”名词词组由量词词组“一+量”和中心词两部分构成。中心词在数量结构的限定下,可以实现指称由类别到个体的具体化,可表示事物在有定、无定等方面的属性。出于不同动因,“一量名”结构可以通过成分的隐现或语序的改变形成“量+名”“一+名”“名+一+量”等变体形式。这些结构表达不同的概念意义,也体现主观评价、增强语势等人际功能以及衔接与连贯等语篇功能。

1 引言

现代汉语“一量名”结构在入句后可作为一种指称标记,表达多种功能,具有不同变体形式。如:

①给孩子花几十元钱买一个游戏机是不难办到的。①

②一个记者竟然半身悬在梯外,一手扶梯子一手操相机拍摄。

③农村留守儿童可能是相当长时期都会存在的一个现象。

④一个干部是否合乎德才标准,不是听他怎么说,而是看他怎么干。

⑤这些日子他早饭只是喝杯茶,吃上几片牛油面包。

⑥一男子因投毒敲诈多家北京超市被警方抓获。

⑦这男人,榆木疙瘩一个!

“一量名”在动词后充当补语是其常规功能,可指代该名词类别中的任意一个,如例①。“一量名”还可在句中作主语,其中无定主语句是研究的重要内容,如例②。自范继淹(1985)指出汉语存在无定名词作主语的现象,多位学者探讨了无定主语句的允准条件(王灿龙2003,魏红 储泽祥2007,陆烁 潘海华2009等),但各层面的允准条件不完全兼容,使得无定主语句的合法性不断受到挑战。学界普遍认为“一量名”表不定指,不具备表定指的功能(陈平1987,唐翠菊2002等),但在语篇范围内“一量名”也可具有定指性,如例③,并且其定指功能不仅来自与之同位的人称代词/专名(白鸽2014),还可以是小句。在特定句型中,“一量名”也可表类指(刘丹青2002,唐翠菊2002,白鸽2014,王羽熙 储泽祥2017等),如例④,但目前的研究疏于对类指“一量名”和不定指“一量名”之间差异的探讨。由于数词“一”的特殊性及量词“个”的泛化,“一量名”结构还产生多种结构变体。而目前对于脱落数词“一”的“量+名”(如例⑤)和省略量词的“一+名”等变体结构(如例⑥)多是从类型学视野研究方言中的指称表达,或是揭示变体结构的成因(方梅2002,刘祥柏2004等),缺乏对这些结构人际和语篇功能及其内部句法功能的考察。“一量名”还可以改变语序来体现一定的人际功能,如例⑦中的“名+一+量”结构(储泽祥2001,张则顺 丁崇明2009,胡清国2017等),但对其内部的句法结构和语篇功能较少涉及。综上,目前学界对“一量名”的研究多从语义或语用等层面对某一结构形式的指称功能进行阐释,角度比较单一,也缺乏对不同结构变体的对比研究。

陈平(1987)指出“一量名”可以省略“一”或量词,即存在“一+量+名”“量+名”“一+名”3种形式。在焦点的作用下,“一量名”还可调整语序形成“名+一+量”结构。据此可将具有指称功能的“一量名”结构分为4种形式:“一+量+名”结构、“量+名”结构、“一+名”结构、“名+一+量”结构。考虑到这些变序和隐现手段主要受人际表达或语篇组织的影响,本文将基于系统功能语言学的三大元功能,并借助系统功能语言学加的夫视角(Fawcett 2000,何伟等2015),在前人的基础上对汉语“一量名”结构及其变体进行研究,以呈现这4种结构形式在概念、人际和语篇功能上的差异。

2 “一量名”结构的概念功能

Halliday(1994/2000)提出,语言具有三大元功能,即概念、人际和语篇功能。其中概念功能又包括经验功能和逻辑功能,经验功能是指说话人对主客观世界的经验,涉及过程、参与者角色和环境成分;逻辑功能则是指这些人类经验之间的逻辑语义关系。

2.1 “一+量+名”结构的概念功能

“一+量+名”最基本的功能是表计量,然而入句后其数量意义弱化,开始发生转指和泛化,只有在数量配比句或周遍性主语句等句式中还留有明确的数量信息。发生转指和泛化的“一+量+名”可表不定指和类指,在语境和语篇等因素的作用下还具有定指性。

吕叔湘(1984:157)指出“(一)个”是一个表数量兼表无定的冠词,王力(1989:327-329)也认为“一+量”结构具有无定冠词的性质。根据系统功能语言学加的夫模式,名词词组“一+量+名”由量词词组填充的数量限定成分和中心词两部分构成(何伟 马宸2020)。中心词指称实体类别,而数量限定成分由相当于不定冠词的量词词组“一+量”填充(如图1)。中心词在数量限定成分的修饰下首先实现类别词量化,又进一步实现个体化。“一+量+名”在个体化后有时仍不能指称特定实体,这种情况下“一量名”指称的事物多是无需识别的背景信息或偶现信息②。例⑧中具体有哪些人买了哪些书并不是语篇表达的重点,而且所涉及到的参与者角色都只出现了一次,下文也没有以此为中心展开进一步讨论。

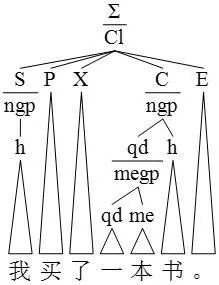

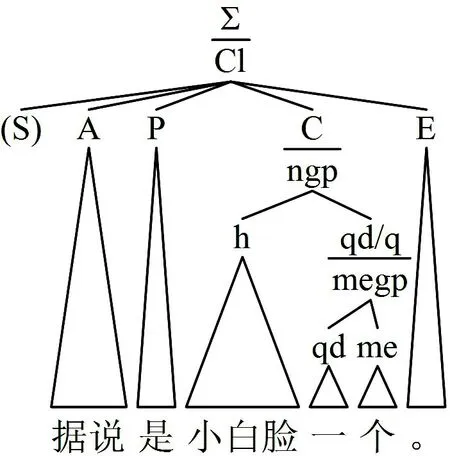

图1 “一量名”结构表不定指的句法分析③

⑧在二楼教育书店小学部,一些家长带着孩子正在选购学习用书。一个小男孩拉着爸爸,找到了一年级数学和语文同步练习手册;一位年轻的妈妈则从书架拿到一本计算机知识读物推荐给儿子。

词组层面的“一+量+名”是表不定指的典型形式,但在语篇范围内却可以借助其他成分获得一定的有定性。有观点从允准度角度提出增加名词限定成分、提高谓语复杂度和指定句子类型等句内手段来增加无定主语的有定性。但如果把范围从句子扩大至语篇,借助语境,不使用这些手段的“一+量+名”有时也能具有有定性。如:

⑨一块墓石提醒来访者,莎士比亚就长眠在这里。墓碑上有四句话,据说是莎士比亚生前所写。

如果说这种情况下“一+量+名”的定指功能过度依赖动态语境和交际双方信息对称性的话,那么当上下文出现“一+量+名”的回指代词或其他同位成分时,“一+量+名”就可以获得明确的定指性。尤其“一+量+名”位于补语位置时,往往是根据上文得出的一个总结性结果,或是在下文以此为中心展开讨论。如:

⑩当今时代,人性被淹没在物性之中,已是一个不争的事实。

“一量名”作主语时还可表类指。刘丹青(2002)认为“一量名”的类指义是通过个体转喻实现的。即说话人通过转喻将个体类化,再将对某个人的认识和评价推衍至整个类别。因此,类指“一量名”中的“一+量”并不是真正的数量成分,而是类指标记,可将其看作名词词组中的指示限定词(见图2)。白鸽(2014)等都认为类指“一量名”多用于非现实句中,因为句子所表示的活动没有进入现实世界的流程或具体空间位置。此外还因为词组中心词凸显的是实体的属性意义,个体化程度较低,使得小句过程没有具体的参与者角色,这也导致类指“一量名”多出现于非现实情态句中。如:

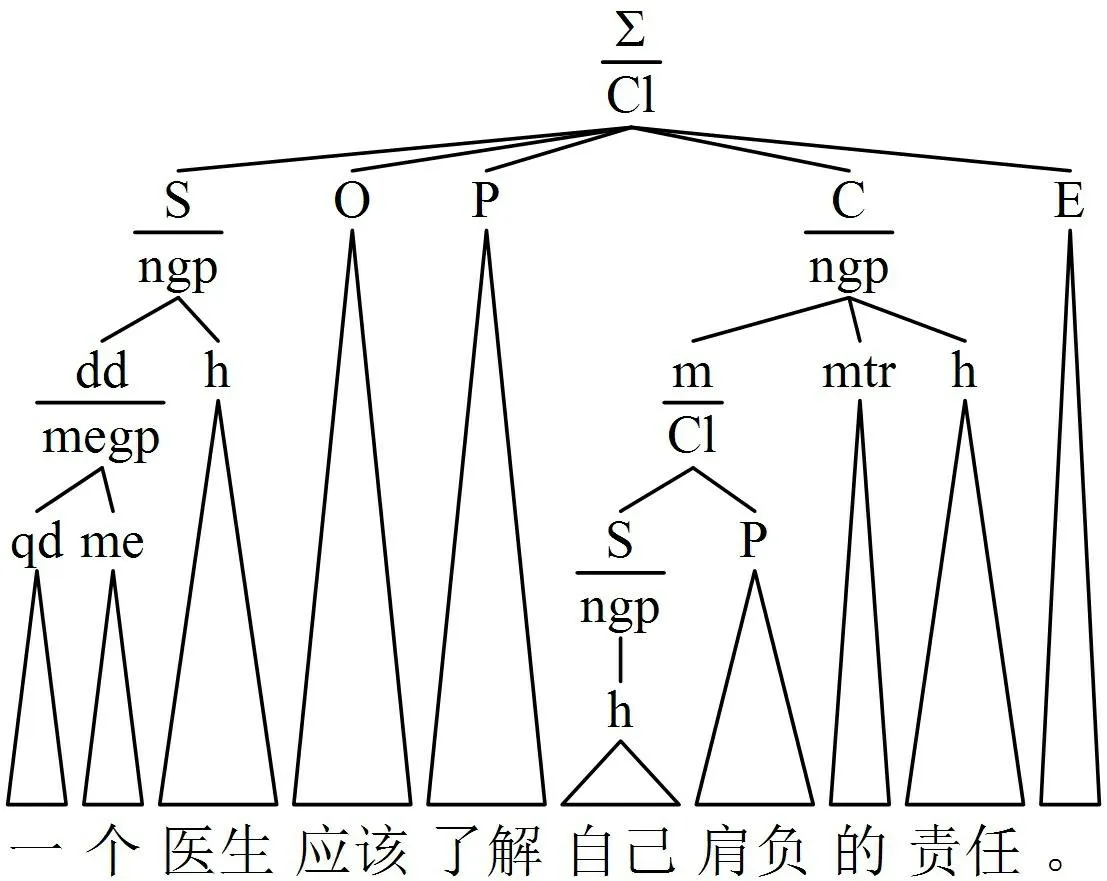

图2 “一量名”结构表类指的句法分析

⑪医生影响着病人的一生,一个医生应该了解自己肩负的责任,这样他才能做一个好医生。

2.2 “量+名”结构的概念功能

“一量名”作补语时有时会脱落数词“一”形成“量+名”结构,如“买本书”。吕叔湘(1984:174)指出“一”的省略跟其位置有关,因为“一”是单元音音节,没有辅音,在语流中易发生音变乃至脱落。李艳惠和冯胜利(2015)认为“一”的省略还与韵律特征有关,是前轻后重挤压的结果。数词“一”脱落使“量+名”结构的数量意义弱化;量词失去数词的限定,开始与动词的联系更为紧密,对名词的修饰作用也变弱,不再明确表达事物的性状和功用,开始更多使用泛化量词“个”。另外,“(一)+量+名”虽然因为数词是“一”才发生脱落,但有时所指事物的数量并不限于“一”,量词在句中也只是作为不定指标记,如:

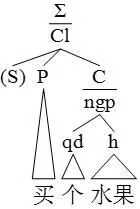

⑫现在买个水果、买个菜,都可以扫码支付。

⑬投入那么多钱办学,图个虚名,他犯了哪门子傻?

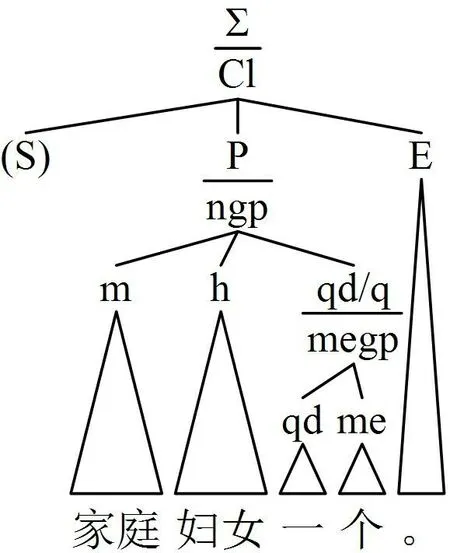

数词“一”的脱落以及量词的语法化都使得“量+名”的计量意义减弱,指称功能增强。张谊生(2003)也指出,“(一)个”在表量的同时,逐渐衍生出表不定指的辅助功能,相当于不定冠词。因此,本文认为“量+名”名词词组中的数量限定成分可直接由量词单独充当(见图3)。

图3 “动+量+名”结构的句法分析

2.3 “一+名”结构的概念功能

“一量名”还存在另一种表不定指的形式,即脱落量词“个”的“一+名”结构,如“那里有一人”。根据其在句中的句法功能,该结构又可以分为两种:一种是在北京话中作补语的“一+名”,目前已逐渐被普通话吸收;另一种是古汉语中遗留的作主语的“一+名”。“一+名”作补语时,“一”通过语音手段(董秀芳2003,刘祥柏2004)承担整个量词词组的功能,可以单独充当名词词组中的数量限定成分,表达不定指意义(见图4)。能进入“一+名”结构的名词一般是有界(沈家煊1995)名词,可以以“个”计数。因为有界名词所指称的事物具有较强的离散性和可识别性,而且“个”语法化程度较高,与事物之间的关联性降低,即使省略量词,个体名词自身具备的个体性也可以激活量词的语义。如:

图4 “一+名”结构作补语的句法分析

⑭我告诉你,现在养一孩子累着呢。

⑮我想一办法,我是神仙哪,半夜里我驾着云彩我夜入临淄城,我想一主意,我给他们下毒!

现代汉语中还有一些袭用古代汉语用法的“数+名”结构,如“一言以蔽之”,这种结构中的数词不限于“一”。“一+名”中的“一”在起到计量作用的同时还可与后面的中心词构成无定指称表达。由于“数+名”结构紧凑,表达经济,多出现在新闻报道中作主语,如“一教师在论坛上发布虚假信息”。

2.4 “名+一+量”结构的概念功能

“一量名”还可调整语序形成“名+一+量”结构。储泽祥(2001)将“名+数量”结构分为两类,一类是数词不限于“一”,重在陈述事实的;一类是数词为“一”,重在判定或评价的。然而先秦“名+数+量”结构常出现在清单类语境中,表达明确的数量信息,如“马三匹”,与现代汉语口语中的“名+一+量”结构在语义和句法上均有不同。在语义上,“名+一+量”在句中的计量性和指称性减弱而陈述性增强,主要对上文所指对象进行属性描述,常用于归属类关系过程中。“名+一+量”可以表示某人或某物是中心词类别中的一份子,且是该范畴中具有[+小]、[+差](胡清国2017)、[+弱]等语义特征的典型成员,可用于对另一方进行负面评价,也可用于自嘲。如:

⑯你别拿我开心了,我算什么杰出?家庭妇女一个。

在句法上,“名+一+量”既可以在关系小句中充当补语,还可以在体词性谓语句中充当谓体。其在归属类关系小句中充当补语可以对主语的属性进行判断和说明,句中谓体多是表达判断义的动词“是”等。这时的“名+一+量”虽与作补语时的“一+量+名”拥有同样的句法位置,但限定成分“一个”后置,既改变名词词组内部的构成,也带来更强烈的人际意义。如:

⑰素荷的丈夫,是一家音像公司的监制,据说是小白脸一个,整天情调兮兮的。

例⑰中补语“小白脸一个”由名词词组填充,其中“小白脸”作为中心词,而量词词组“一个”是一个复合成分,既可作为数量限定成分对中心词的数量进行说明,又可作为后修饰语对“小白脸”蕴含的负面含义进行强化(见图5)。

图5 “名+一+量”充当补语的句法分析

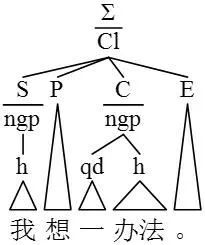

“名+一+量”还可在描写性的体词性谓语句中整体充当体语,此时主语往往承前省略。“名+一+量”能充当谓体,一方面是因为中心词前多有形容词修饰,或名词本身带有强烈情感色彩,使得中心词成为一个高话题性实体,具有较高描述性。并且中心词还可受副词修饰,也增加该名词的述谓性。另一方面,因为体词性谓语句的主谓之间在语义上有选择限制,若主语省略,句中又隐藏判断动词,仅凭主语和补语两个体词性成分之间的语义选择不足以表达主谓之间的指称关系。而量词词组“一个”从范围、程度等方面限制这些名词,增强了主谓之间的联系。据此,本文将具有述谓性质的名词词组“名+一+量”作为句子的谓体,而“一+量”是中心词的限定成分和后修饰语,如图6。

图6 “名+一+量”充当谓体的句法分析

3 “一量名”结构的人际功能

人际功能指语言用于信息交换的功能,主要通过语气系统、情态系统和语调来体现(Halliday 1994/2000)。何伟等(即出)提出语气包含语气类型和语气语势。语气语势又包括内在语势和外在语势,其中内在语势体现言语者对言语内容的判断、情感、态度等,外在语势则体现说话人在信息交换过程中的语气强度。

3.1 “一+量+名”结构的人际功能

不定指“一+量+名”作主语时,由于其所指对象具有不可辨识性,所以句子的焦点通常是对其进行表述的谓体或补语。当需要把主语“一+量+名”作为焦点时,可以在前面加语气词(“啊”“呀”等)或状语性调节词(如“突然”“就在那时”等)来增强外在语势,起到提示焦点的作用。如:

⑱“嗳呀!这是谁啊?”大家一看,啊!一双白胖的小脚露在外面。

类指“一+量+名”结构作主语时多出现在非现实情态句中,用“应该”“要”等情态操作词来增加小句的义务语势,表达说话人认为某类人对小句命题内容负有责任和义务。或者用于条件句中,以假设条件为依据推断出某种结果。同时,类指“一量名”弱化对参与者角色的选择,而是突出这一类事物的共同属性,以此避免直接对某个个体发表看法或评价,也将说话人的个人立场转化为社会普遍现象和规律,更具委婉意味。如:

⑲“小李都好,”他(子敬)笑着说,“就是胆量太小,没有男子气。请原谅我,按说不应当背后讲究人,都是好朋友。”

“一个男人没有胆气可不大好办,”子敬叹惜着。“一个男人要是不诚实,假充胆大,就更不好办。”她看着天花板说。

例⑲中子敬首先交待自己和小李是好朋友,不应背后“讲究人”,于是在假设条件句中避免了直接对小李作出评价,而是用类指的方式降低评价的针对性,体现委婉的情态意义。

3.2 “量+名”结构的人际功能

由于量词“个”开始由计量实体事物扩展至抽象事物,泛化后的“个”逐渐取代具体量词,更多出现在“量+名”结构中,使得该结构具有较高的口语化特征和主观化倾向。“个”表量范围扩大,其语义色彩也变得单一,在表达正式、形象等情感色彩时就逊色于其他具体量词,如“一个演员”和“一个窗户”就不如“一位演员”和“一扇窗户”更具语体和色彩意义。因为“个”对名词种类和功用的描述不够精细,说话人出于随意可以使用“个”来替代其他具体量词。所以,“动+个+名”结构常用于平等的权势关系双方,表达非正式、随意、轻松等主观性小量意义。如:

⑳平时有什么事情,比如修水管,孩子能过来帮个忙就挺好的。

㉑老年生活他们早就有了打算,“种个花、养个鸟,轻轻松松地过日子”。

例⑳中首先说明了帮忙的内容,即“修水管”等小事情,所以名词“忙”选择量词“个”来和前面表小量的色彩意义相协调。例㉑中“种花”和“养鸟”两个事件并列,有举例的意味,也增添随意、轻松的意味,与之后的“轻轻松松地过日子”相呼应。“个”还可以替换为表小量的量词“点儿”,名词后也可以添加儿化,如“种点儿花儿”。

3.3 “一+名”结构的人际功能

“一+名”结构在不同的文体中作不同的句法成分,也具有不同的人际功能。“一+名”在非正式语体中作补语时,因省略的量词较容易被名词具有的个体性激活,所以出于经济性考虑可以省略个体量词。因此补语“一+名”具有较强的口语性特征,可表达轻松随意的情感态度。“一+名”在正式语体中作主语时,因其仍留有古代汉语数量表达的痕迹,所以更具文言语体特征,也仍带有数词的情感特征。因此,“一+名”作主语用于新闻报道中往往具有正式、客观的语体特征,同时也带有叙述者刻意保持与被叙述者之间关系距离的情感特征,增加新闻的客观性。

3.4 “名+一+量”结构的人际功能

张伯江和李珍明(2002)提出,与“是NP④”相比,“是(一)个NP”更倾向用于主观性表达。另外,与“一+量+名”相比,改变语序的“名+一+量”也表达更强的主观性意义。这两点可说明,“一个”的使用和语序的改变都是加强“名+一+量”内在语势的重要因素。首先,汉语量词的功能大多体现在对事物性状、属性等的分类上,其使用与人们对事物性状类别的认知有关(田意民等2002),于是人们在对量进行范畴化的过程中不可避免地会掺入个人的情感和评价。并且“一个”是用来计量事物的最小个体量,很容易引申出“少”“小”“差”等主观小量意义,并进一步主观化为无足轻重等情态义。因此,用“一个”作为中心词的后修饰语和数量限定成分可以更加凸显其类别属性,也可满足说话人把某一实体认定为某一类别的主观评判需求。其次,为了强调这种不值一提和轻视等主观评价义,说话人有时还采用非常规语序,即“名+一+量”。说话者急于对中心词作出评价或对其性质作出判断,将原本的句末焦点即中心词所负载的评价信息置于“一个”之前,使其成为对比焦点。这也符合“将说话人急于表达的、对听话人而言预测度较低的信息首先说出”的顺序象似原则(沈家煊1993:4)。

“名+一+量”除了具有较强的内在语势,还可以通过程度和速度两个方面加强外在语势。在程度上,说话者出于对命题真实度和可信度的强调,会使用表达判断的副词“真是”“就是”等来增强肯定意味,也会使用表达情态的副词“简直”“十足”等来强化情感和态度。在速度上,“名+一+量”所在的小句在判断副词或情态副词的渲染下有时会形成语势强烈、节奏紧凑的感叹句,通过急促的语势来强化说话人的情感。如:

㉒我真是全天下最啰唆的混蛋一个!

4 “一量名”结构的语篇功能

语言的语篇功能是指能够将概念功能和人际功能与真实语境产生关联的使能功能,主要由信息结构、主位结构和衔接等手段来体现(Halliday 1994/2000)。

4.1 “一+量+名”结构的语篇功能

Halliday(1994/2000:298)提出信息单位包括已知信息和新信息,在无标记的情况下小句遵循从已知信息到新信息的组织顺序。而“一+量+名”因具有不定指性,无论是作补语还是主语,都可成为信息单位的新信息,进而影响语篇的衔接和连贯。

“一+量+名”在小句中作补语时,其所指对象通常是小句的新信息。但其既作为新信息却又因其不定指性无法为所指对象提供可识别信息,这就需要下文对该不定指对象进行详细说明,因而“一+量+名”所在的句子经常与下文构成阐述的逻辑语义关系,增强句子之间的衔接性。“一+量+名”结构位于句首作主语通常是引入新的参与者角色,下文常以此为中心展开进一步描述,可以为语篇带来新的话题链。并且该参与者对于听话人来说是一个新信息,而句中的谓体或补语同样传达新信息,这就增加听话人信息理解的难度。但正是因为不定指“一+量+名”对于听话人来说是一个意想不到的新信息,获取更多可识别信息的需求就会推进信息的流动。如:

㉓茫茫大海,烟波浩渺;船行黄海深处,远远望见一座小岛。小岛形似馒头山,山、岛一体,拔海而起,峙立于万顷碧海之中。

㉔谁家在放鞭炮,啪地一声,也只有一声,可能是试着一个看受潮没受潮。一只狗叼了根骨头跑进院来,又一只狗也跑进来,两只狗争抢骨头。

4.2 “量+名”结构的语篇功能

胡壮麟(1994)在Halliday和Hasan(1976/2001)的基础上,提出语音系统也具有衔接功能,包括轻重音、韵律、节奏等。汉语讲究语音的抑扬顿挫,“一量名”结构中,“一”在语流中有连读变调,在句中可以保持抑扬顿挫的句调,实现语篇的衔接。而“量+名”虽省略了“一”,但仍可通过轻重音和韵律等手段实现语篇的连贯。

首先,“动+量+名”中的语义和语音核心都是结构中的中心词,而不是作为限定成分的量词,同时泛化量词“个”又使得量词的信息含量降低,因此量词的音调在结构中会弱化。量词弱化和名词重读,使得该结构同样实现了抑扬顿挫的语音语调。此外,通过语料分析可以发现单音节动词更容易进入“动+量+名”结构,除了单音节动词比双音节动词口语性特征更强外,还因为当名词为单音节时,省略“一”后,单音节动词依附于“量+名”结构正好构成一个超音步,如“买·本·书”。当名词为双音节或三音节时,单音节动词和量词可以构成一个标准音步,再与其后的标准音步或超音步结合,构成两个音步,如“看场(个)·电影”和“买台(个)·电视机”。这种韵律特征不仅使“动+量+名”结构在口语中更稳固,也为结构内部的衔接准备了语音条件。

4.3 “一+名”结构的语篇功能

Halliday和Hasan(1976/2001:31)依据参照点在上下文的位置,将内指分为回指和下指。“一+名”结构出现在新闻语体中作主语可以引入事件的主要参与者,下文再对其所参与的事件展开描述,因此通常在句中作下指成分,推动语篇的发展。如:

㉕四川一男子因“贴条”存疑 前往交警队咨询被查出酒驾

㉖玉环县坎门一中一教师在论坛上发布虚假信息,玉环县教育局给予该教师党内警告处分。

例㉕是一则新闻标题,“一+男子”首次出现,是不能被识别的新参与者角色,于是可在语篇中作为下指成分提示受话者关注下文中该男子的具体行为。例㉖中表定指的“该”可以回指上文提到的“一教师”,并与之形成指称上的照应。由于“该”也带有客观等情感色彩,与前面的“一+名”也可形成情感态度上的照应。

4.4 “名+一+量”结构的语篇功能

Halliday(1994/2000:296)提出无标记的焦点位于信息单位末端,由调核重音确定新信息的顶点。“名+一+量”通常作为小句的最后一个信息单位,承载句子的调核中心。又因其具有较强的述谓性,有时还可以单独成句,其所承载的概念信息和人际信息相比“一+量+名”更为完整,因此“名+一+量”在语篇末尾可以起到比“一+量+名”更为明显的总结和凸显信息焦点的作用。

5 结束语

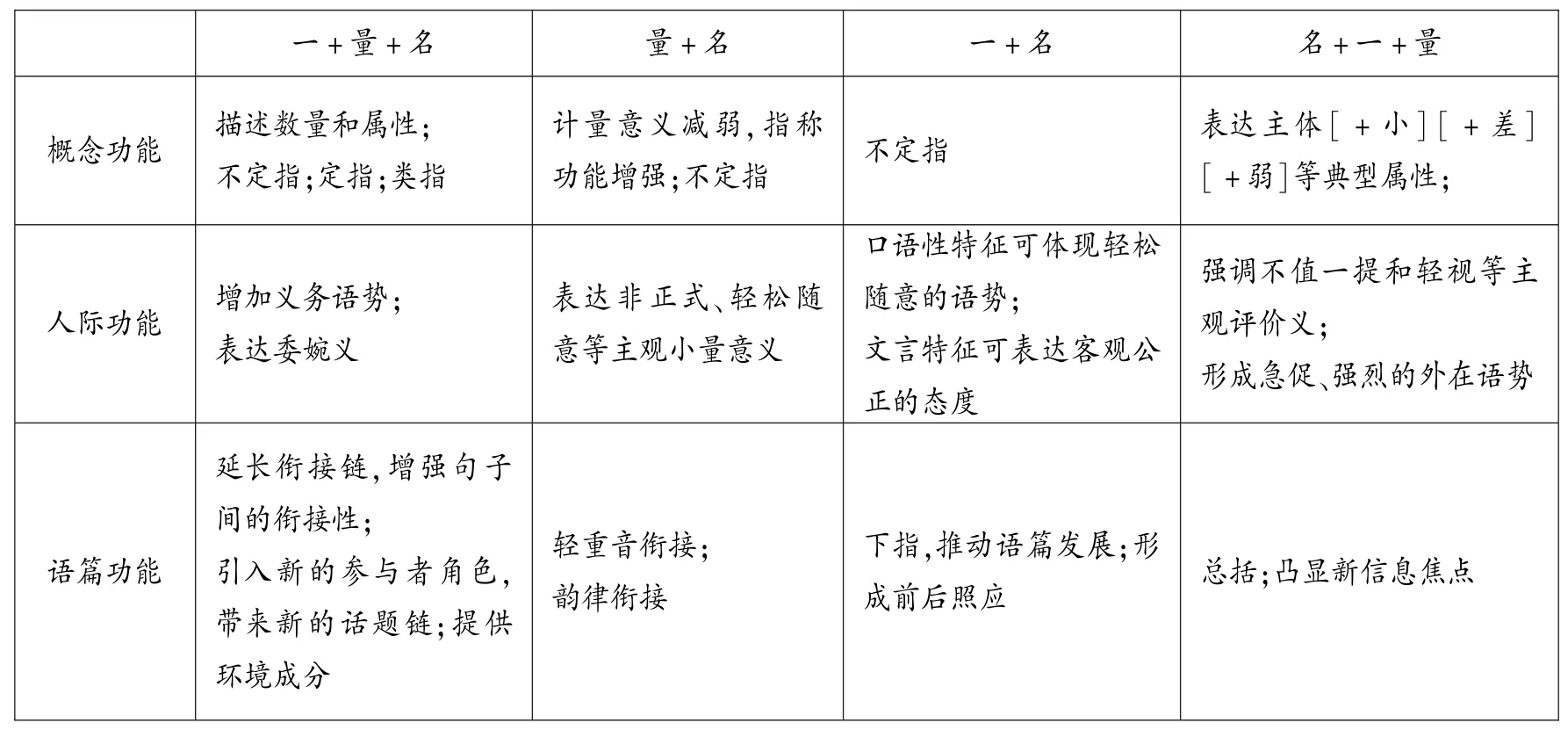

本文基于系统功能语言学思想,对“一+量+名”结构及其变体(“量+名”“一+名”“名+一+量”)进行分析,目的是揭示这些结构表指称时在概念、人际和语篇功能上的不同。研究结果 如表1所示。

表1 “一量名”结构及其变体的功能

注释

①本文例句来自北京大学CCL语料库和人民网语料库。

②王灿龙(2003)指出多数无定主语句表达的是偶现信息,本文认为“一量名”作主语以外的成分时也可以是偶现信息。

③Σ=Sentence(句子),Cl=Clause(小句),S=Subject(主语),P=Predicator(谓体),X=Auxiliary Verb(助动词),PEx=Predicator Extension(谓体延长成分),C=Complement(补语),A=Adjunct(状语),O=Operator(操作词),E=Ender(结束标记),ngp=nominal group(名词词组),h=head(中心词),dd=deicitic determiner(指示限定词),qd=quantifying determiner(数量限定词),m=modifier(前修饰语),mtr=modifier trigger(前修饰语触发语),q=qualifier(后修饰语),megp=mea⁃sure group(量词词组),me=measure(量标),qlgp=qua⁃lity group(性质词组),a=apex(中心词),pphr=preposi⁃tional phrase(介词短语),p=predicator(介谓体),cv=completive(介补语)。

④此处“NP”相当于系统功能语言学中名词词组的中心词。