美好生活需要的态度裂隙与政府责任:基于江苏农村的区域比较研究

2021-11-12臧其胜

臧其胜 徐 燕

一、问题提出:乡村振兴中的福利困境

“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”是乡村振兴的总要求,蕴含着福祉诉求与制度架构。而“人类需要”是理解福利制度的关键,是社会资源分配和福利制度运作的价值基础(刘继同,2004)。在维持合法性的前提下,政府始终面临约束财政预算的同时必须满足人民日益增长的需求(demands)与需要(needs)的艰难抉择(Wong et al.,2009),陷入“化圆为方”(squaring the welfare circle)的福利困境①化圆为方,通过尺规作图由方形求解圆的面积是不可实现的,数学证明时一般采用割圆术,也只是无限接近,因此代表的是一种无法破解的福利困境,可称为割圆困境。,导致制度框架与政策体系的设计处于两难境地。圆代表福利圈(welfare circle),指公共服务提供;而方代表福利框(welfare square),指公共服务财政(Gearge&Miller,2013:6)。在制度设计中,需要解决的问题是,在特定条件约束下政府如何推动公共服务财政在广度与深度上的合理再分配进而满足公共服务提供。这一进程面临四重约束:(1)满足公众对优质福利日益增长的需求;(2)同时满足公众对限制税收水平的需求;(3)保持和提高经济增长率;(4)维持和增进政府的政治合法性(Gearge&Miller,2013:6)。循此逻辑,在中国的乡村振兴中,政府福利责任边界是扩大、缩小还是维持不变会受到福利需要、税收水平、经济增长率、政治合法性的约束。而福利越高,意味着税收也会越高,如果不能正确处理好需要与供给、积累与消费的关系,经济增长很可能受到严重影响,一旦形成恶性循环,最终可能会导致合法性的丧失。

中国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾。消除发展的不平衡不充分,满足人民的美好生活需要成为政府的首要责任,而了解人民对美好生活的理想期待、现实获得的态度倾向及其差异与张力等是前提。福利态度是行动者对幸福状态与社会福利制度以给予支持或不支持的方式作出回应的一种倾向(臧其胜,2016),关注福利混合形式、目标、广度、再分配设计、执行过程与产出(Roosma et al.,2013)。研究兴起于欧美,近年来,我国港台学者已有较多讨论,内地学者也做出了巨大努力。它是测量政府责任的重要工具,是生成政策合法性的关键枢纽(Svallfors,2012:3),能够反映农村居民对乡村振兴中福利制度的支持或不支持的倾向,是农民主体性呈现的渠道,而农民的美好生活需要是其生成的逻辑起点。在态度的形成中,自利、历史与文化、制度因素是三条主要的解释路径(Svallfors,1999)。主体责任的变化趋势与福祉的空间分异可以通过对应需要维度的政策项目上的覆盖范围与投入程度上的态度分布来反映。支持程度越高,意味着政府或其他主体责任扩大的可能性越大;反之,缩小的可能性越大(Svallfors,1991;Andreß&Heien,2001)。因此,以福利态度为测量工具可以更好地厘清乡村振兴中政府的福利责任边界。

对于社会政策设计者而言,乡村振兴中福利困境的核心问题是如何分配受经济与政治限制的福利资源,以便最有效地增进福祉并满足人类需要(Lister&Dwyer,2012:255)。基于此,研究将以农村居民的美好生活需要为研究起点,以福利态度为测量工具,识别不同福利项目上的态度在理想与现实、权利与责任上的差异,考察影响的制度、文化与利益等因素,厘清政府福利责任边界,推进乡村振兴的制度框架与政策体系的建设。

二、文献回顾

美好生活是一种在共同体中具有自主性、多样性的生活(霍普,2010:133),是人的现实生活需要、理想价值期待与未来生活样式的统一体(项久雨,2019;付文军,2020),与美好生活需要的内在结构基本一致(王俊秀、刘晓柳、刘洋洋,2020)。相对基本需要,美好生活需要是满足前者后的更高层次需要;相对通过市场满足的需求,美好生活需要是一项权利,满足的重要途径包括社会保障制度。国家宏观经济、个人收入和城乡收入差距(文宏、林彬,2021)、个人的文化资本(赵丽娜、马涛,2019)等均可能影响美好生活的创造,而发展不平衡、不充分的原因在于有效制度供给不足(桑玉成,2018)。

美好生活需要是现实之人的应然需要,具有多重维度与多元面向。马克思将需要区分为生存或生理需要、谋生或占有需要、自我实现和全面发展的需要三个阶段(姚顺良,2008),美国心理学家马斯洛将人的需要区分为生理的需要、安全的需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要五个层次(马斯洛,2007:18-29)。英国学者多亚尔(Len Doyal)与高夫(Ian Gough)(2008:15)在批判前人理论的基础上提出人类需要理论(Theory of Human Need),认为健康与自主是人类的基本需要,而要实现基本需要就应满足11项中间需要:充足的营养食品和洁净的水、充足的具有保护功能的住房、无害的工作环境、无害的自然环境、适当的保健、童年期安全、有意义的初级关系、人身安全、经济安全、生育控制和分娩安全、基础教育。根据需要产生的依据,布莱肖特(Jonathan Bradshaw)(1972:71-82)将需要区分为规范的需要、感觉到的需要、表达出来的需要和比较的需要。德韦克(Dweck)(2017)则认为需要产生旨在满足需要的目标,将基本需要区分为接纳需要、可预测性需要和能力需要。国内有学者从“五位一体”出发,提出从经济信心、社会和谐、文化丰富、生态文明和政治善治等5个方面测量美好生活需要(杨延圣,2018)。佟德志、刘琳(2019)将其区分为物质文化需要与政治价值需要,认为政治价值需要包括民主、法治、公平、正义、安全、环境这6个要素,指出我国居民已经开始由物质主义走向后物质主义。王俊秀等(2020)则将需要区分为个人物质维度、家庭和人际关系维度、国家与社会环境维度,构建了一个从微观到宏观的指标体系。方巍(2020)在借鉴西方生活质量、社会质量等指数以及中国文化传统的价值取向基础上,提出从个人生活保障、文化精神生活、市场公共服务、社会生活环境和人伦关系诉求等5个方面建构美好生活指数,突显了文化属性。

围绕基本需要,不同国家和地区对于美好生活指标构建提出了不同的划分。意大利推出了民生福祉指标体系,包括12大类:健康、教育培训、就业、收入及财产、社会关系、政治与制度、安全、幸福感、自然资源与文化遗产、环境、研发与创新、服务质量(潘建成,2018)。泰国基本生活需要指标体系囊括了充足的食物和营养、教育、健康、住房、就业、社会参与(Kitikorn&Meesapya,1994)。韩国首尔市民福利标准则包括了收入、住房、照料、医疗、教育5个领域(金渊明,2015)。中国学者程中培、乐章(2020)在此基础上区分了最低与适当标准、货币与非货币指标,将其作为中国美好生活需要的社会保护标准。而经济合作与发展组织(OECD)则构建了美好生活指标(Better Life Index)体系,包括住房、收入、工作、共同体、教育、环境、公民参与、健康、生活满意度、安全、工作-生活平衡。①参见:www.oecdbetterlifeindex.org.2017年,习近平总书记将人民对美好生活的需要归结为“八个更”:更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境、更丰富的精神文化生活。为中国的美好生活指标构建提供了指南。尽管指标体系设计或提出的主体不同,但却存在交集,如教育、收入、住房、医疗等。

从美好生活需要满足的途径来看,主要有“人的自我创造”和“外部供给的创造”,但更重要的是个人需具备创造美好生活的能力(赵丽娜、马涛,2019),而依赖“资本逻辑”实现不了美好生活需要的价值目标(罗建文、陈兴康,2017)。然而,美好生活的匮乏不单纯是“环境中的个人困扰”,它已上升为“社会结构中的公众论题”(米尔斯,2001:6)。对政府而言,需要联合其他主体创新制度(王俊秀、刘晓柳、刘洋洋,2020),保证有效制度的供给(桑玉成,2018)。

总体而言,既有研究理论探讨多于实证研究,理想构建多于现实审视,单一叙事多于多维比较,缺少对理想与现实间张力的研究,难以探究农村居民的获得感;在指标体系设计上,不同国家、组织的指标间存在交集,也有特殊性,而国内部分具体指标设置缺少理论基础与国际视野,可操作性较弱;在实践策略上,引入了传统文化要素,但忽视了农村居民作为法律主体的公民身份,也未能回应多元主体如何联合的问题。基于此,本研究将以需要理论、福利多元主义理论为指引,广泛吸收已有研究成果与政策实践重设美好生活需要指标,通过理想-现实、权利-责任的比较,结合在江苏盐城、南通以及苏州开展的农村居民社会福利调查相关数据,研究态度差异与张力,回答政府责任边界与农村居民美好生活需要满足的问题。

三、数据来源与研究设计

(一)数据来源

本数据来源于2020年11-12月在江苏盐城、南通与苏州(分别代表苏北、苏中、苏南)开展的农村居民社会福利调查。从国内生产总值来看,苏州最高,南通其次,盐城最低,苏州、南通在各自所在地区均为第一,盐城则排在徐州之后,相对徐州的北方经济重镇的传统地位而言,盐城更具研究的代表性;从人口流动来看,盐城人口净流出最高,其次是南通,苏州则为人口净流入地;从人口老龄化程度来看,南通地区最为严重,与苏州同为长期护理保险制度试点城市。为便于国际与地区比较,问卷设计借鉴了国际社会调查项目(ISSP)、欧洲社会调查(ESS)、中国综合社会调查(CGSS)以及我国香港学者王卓祺主编的“台湾民众对社会福利看法”等问卷。受疫情影响,问卷发放主要借助微信好友以“点对点”的方式向目标对象推送,受访者集中分布在每个市的2-3个乡镇,年龄限定在18-75岁间,遵循自愿填答原则。每个市计划回收问卷200份,但由于问卷较长,手机填答不方便,虽推送量较大,实际回收率偏低,不足70%,实际回收631份。去除无效问卷后实际参与分析的问卷各市分别为盐城177份、南通201份、苏州178份,合计556份。其中,农业户籍为374人,非农业户籍为182人;男性222人,女性334人。

(二)测量指标

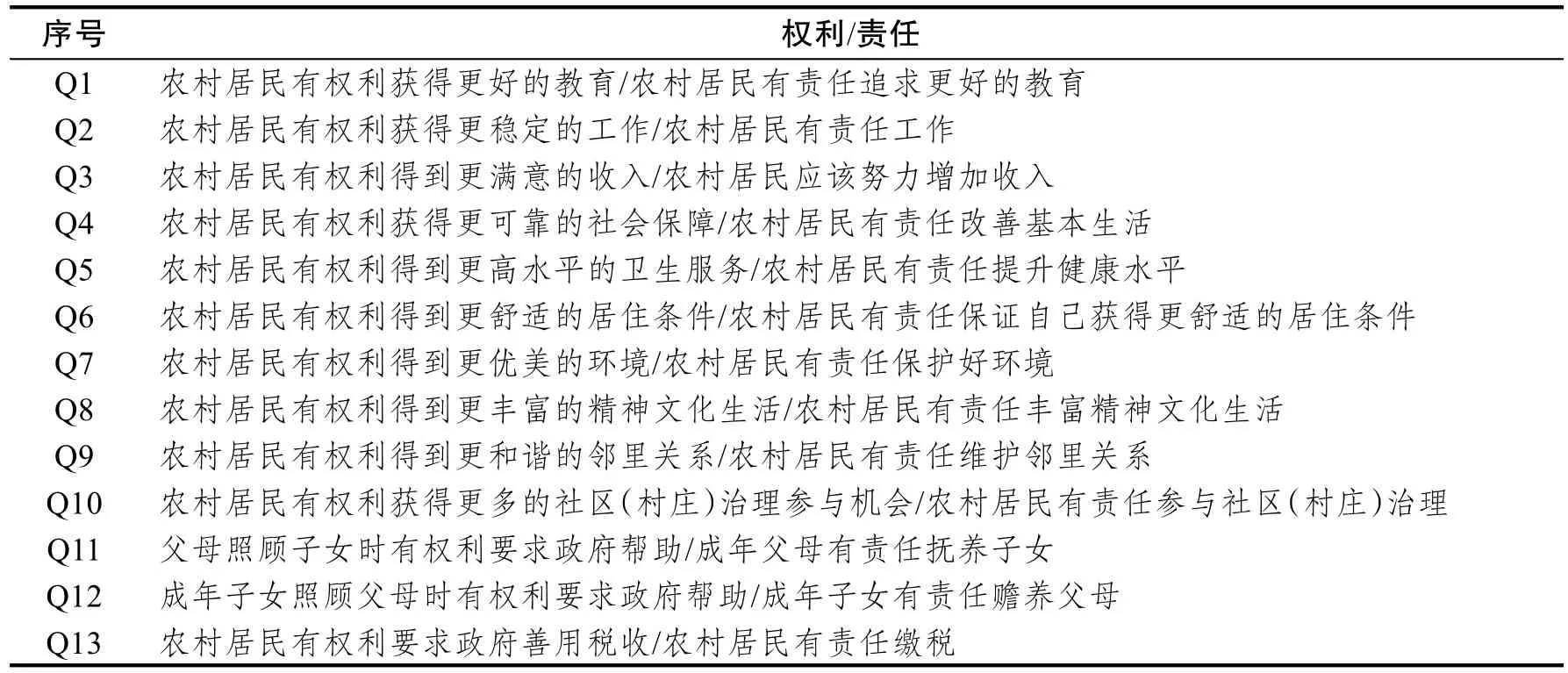

根据研究的主题,借鉴既有理论研究与政策实践,在“八个更”基础上,美好生活需要指标体系增加了“共同体维度:邻里关系”“公民参与维度:社区(村庄)治理”“照顾(照料)维度:子女照顾、父母赡养”。共覆盖教育、工作(就业)、收入、社会保障、健康(医疗卫生服务)、住房(居住条件)、自然环境、精神文化生活、邻里关系、社区参与、子女照顾、父母赡养等12个领域(见表1)。

表1 美好生活需要测量领域

除Q13外,每个领域下有6个相对应的福利态度的基本问题,区分权利(1-2)与责任(3-4、5-6)、理想(1、3)与现实(2、4)、个体(1-4)与政府(5-6)。以就业领域为例,见表2。

表2 福利态度基本问题

表2中序号1、3、5的选项赋值为:1-完全同意、2-同意、3-不同意、4-完全不同意、5-不知道;序号2、4、6的选项赋值为:1-大部分有、2-一半一半、3-少部分有、4-几乎都没有、5-不知道。为测量农村居民对税收的态度,分析时列入Q13税收领域(表1),共5题,1-4题的结构与选项与前述问题相同,题5为“政府做社会福利是从我们纳税中支出,您愿不愿意多交些税让政府做更多的社会福利?”,可以考察对再分配政策的态度及自利程度。

(三)研究方法

受疫情影响,数据采集采用问卷法,以线上调查为主,线下调查为辅。由于平台对调查问题的限制,部分问题无法直接询问,故线上问卷与线下问卷相比,在题量与个别问题表述上有所差异。数据处理选择定量分析,采用SPSS22.0版本,鉴于问题成组成对的特点,结果输出以频次描述、均值比较研究方法为主。其中“不知道”选项皆设定为缺失值。

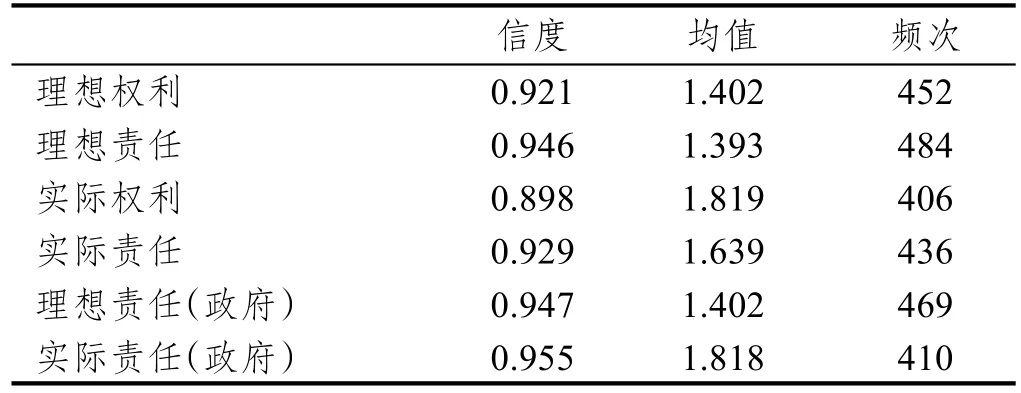

(四)问卷信度

问卷设置的问题较多,此处仅观察美好生活需要题组的信度系数。计算方法为:一次性选择Q1-Q12组中对应问题,计算各自的克伦巴赫α系数(Cronbach’s alpha)。表3显示,所有信度系数值均大于0.8的标准,表明每组问题内部均具有高度的一致性。

表3 权利-责任题组的信度系数

四、数据分析

(一)总体态度比较

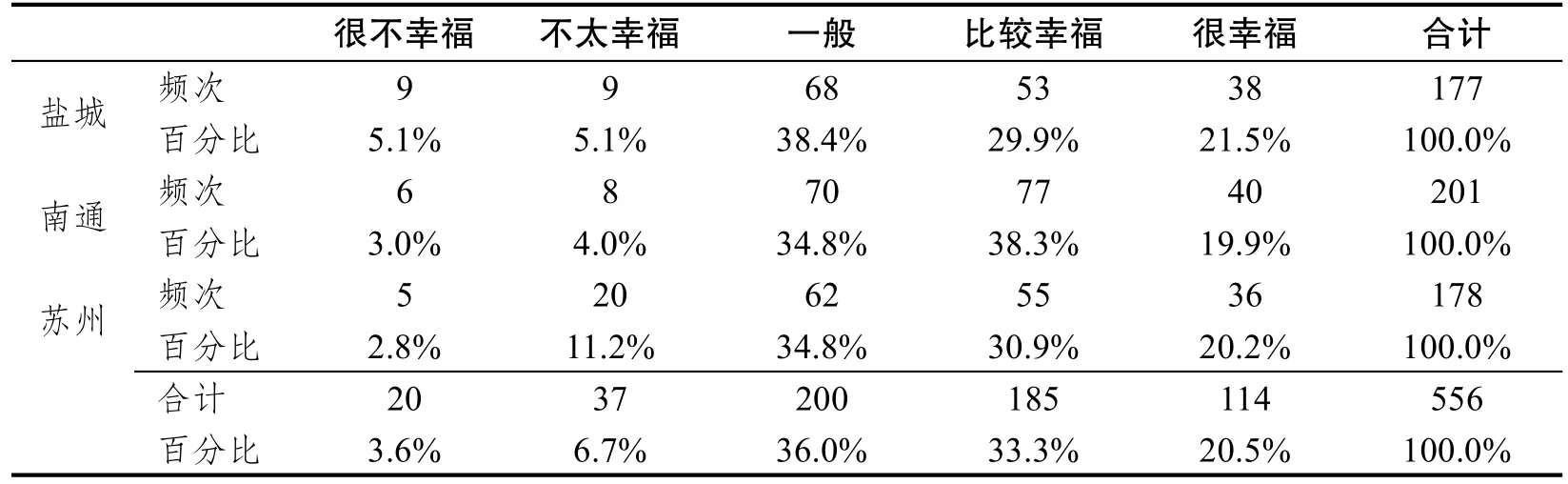

主观幸福感是个体通过理想与现实的比较对其生活在情感与认知上的总体评价(Diener,2000;洪岩璧,2017),可以很好地描述农村居民在社会福祉上的总体满足水平。

由表4可知,三个地区农村居民具有幸福感(比较幸福+很幸福)的占总体比重53.8%,低于60%;感觉一般的占36.0%,超过三分之一;感觉不幸福者(不太幸福+很不幸福)占10.3%。分地区比较可以发现,盐城、苏州地区农村居民具有幸福感的支持比例非常接近,前者为51.4%,后者为51.1%,而南通地区为58.2%。从国内生产总值看,苏州第一,南通次之,盐城最低,但幸福感却呈现出两头低,中间高的倒U型特征,即经济发展水平首位、末位的幸福感都比较低,而中等水平地区的幸福感反而更高,出现类似“伊斯特林悖论(Easterlin Paradox)”的现象,即地区经济的增长并不必然带来幸福感的增强,背后潜藏着幸福感的相对剥夺问题。在“很不幸福”选项上排序与国内生产总值排序保持一致,但在“不太幸福”选项上经济最发达的苏州地区支持比例明显偏高。

表4 农村居民幸福感区域比较

(二)专项问题比较

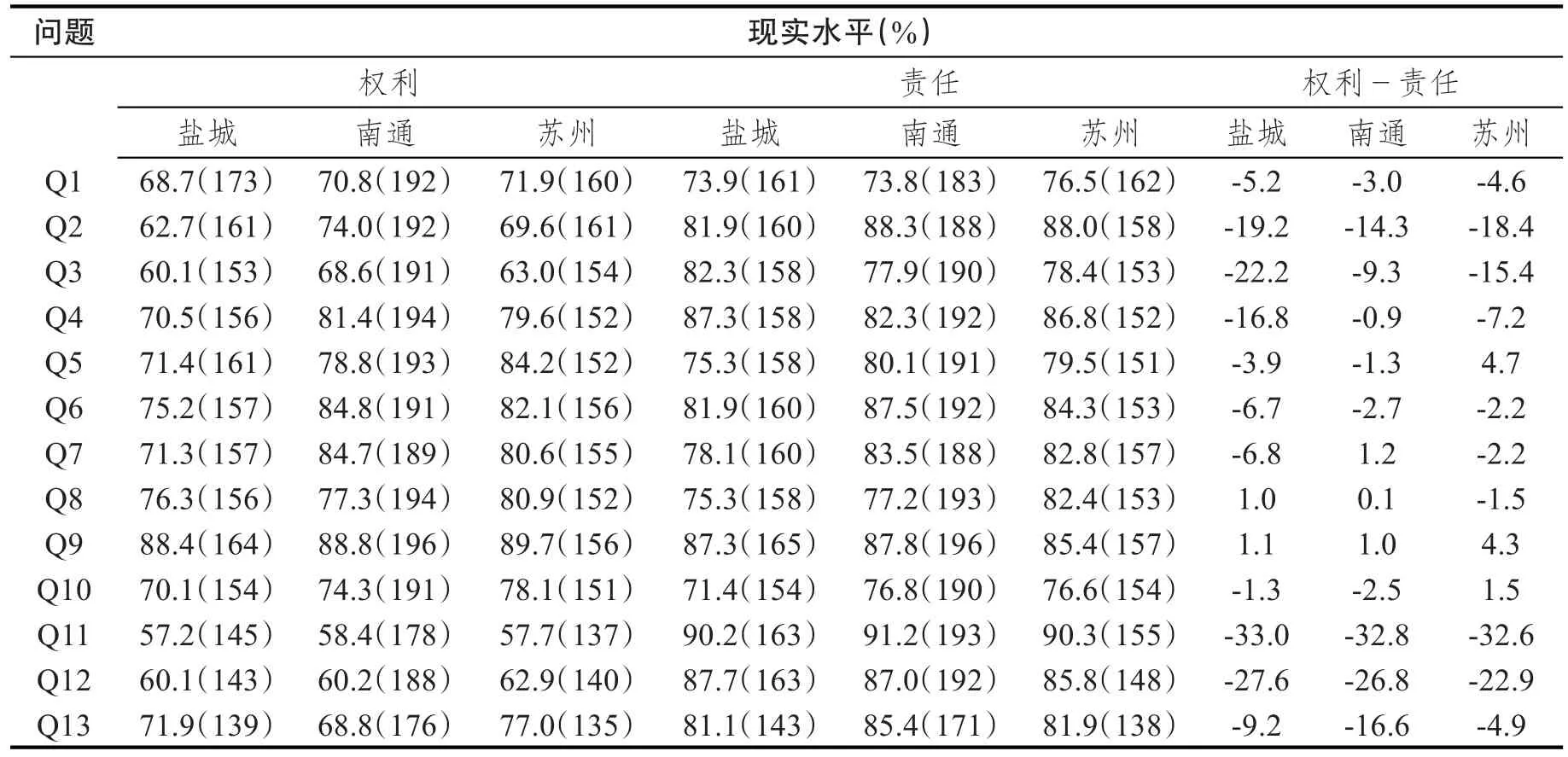

为进一步了解农村居民支持或不支持的福利态度倾向,本研究通过理想与现实的比较描述其在不同领域中态度的具体分布,识别理想与现实、权利与责任间的张力。专项问题共13个,表5、6、7统一设置如下:在理想层面上,选项1、2合并为“同意”,即表中数据;3、4合并为“不同意”,“5-不知道”设为缺失值。“权利-责任”为对应地区“权利”减去“责任”数据之差额。括号内为个案数。在现实层面上,选项1、2合并为“一半及以上”,即表中数据;3、4合并为“少部分有及以下”“5-不知道”设为缺失值。

表5 农村居民的权利与责任在理想水平上的态度分布

1.理想权利-理想责任

从理想权利来看,三个地区在Q1-Q10上的差距并不明显,但在Q11、Q12上的差距相对明显。在Q11农村父母有权要求政府帮助照顾子女问题上,盐城地区同意者为72.3%,与南通、苏州有较大差距;在Q12农村成年子女有权要求政府协助照顾老人问题上,仍是南通最高,盐城最低。相对其他领域,照顾子女、赡养父母仍被视为家庭的重要责任,其中又以要求政府协助赡养父母的需要更为强烈,但现实中仍常以儿童照顾为先,祖辈隔代照顾也颇为常见。在Q4社会保障问题上,苏州地区需要相对较低,为95.7%;而南通地区最高,为99.5%,两者的差距反映对社会保障的可及性期待不同,也与其社会保障制度的健全程度相关。

从理想责任来看,值较低的领域集中于Q2工作与Q11照顾子女上。盐城地区97.0%的受访者认同有能力的农村居民应该工作,而南通、苏州地区则分别为93.9%、93.3%,均为所有项目中的最低值。由此可见,受访者更多强调的是工作的权利而非责任,特别是来自南通、苏州地区的受访者。在农村父母应该照顾好自己的子女领域上,盐城地区为95.3%认同,南通、苏州地区则分别为93.9%、93.8%,三者差异很小。可以说,农村居民应当承担责任的范围与深度已经扩展,照顾家庭不再是唯一、首要的责任。

在理想权利与理想责任的比较中,正值表示享有的权利应高于承担的责任,负值表示承担的责任应高于享有的权利,前者是权利导向,后者是责任导向;零则表示无差异。此结论仅限于样本。从表5可知,盐城地区有Q1、Q4两个领域在权利与责任的理想期待上没有差异;在Q2、Q5、Q8、Q9四个领域是权利导向;Q3、Q6、Q7、Q10、Q11、Q12则是责任导向,尤其是Q11照顾子女、Q12赡养父母体现得更为明显。南通地区Q1、Q3、Q4、Q8四个领域在权利与责任的理想期待上没有差异;在Q2、Q5、Q6、Q9、Q10五个领域是权利导向;在Q7、Q11、Q12上是责任导向。苏州地区在Q1、Q2、Q3、Q5、Q7、Q8、Q10七个领域均为权利导向;在Q4、Q6、Q9、Q11、Q12五个领域为责任导向。从三个地区的交集来看,Q11、Q12领域,涉及照顾子女、赡养老人,即照顾层面,都具有明显的责任导向,尤以盐城地区最为突出;Q2、Q5、Q8领域为权利导向,涉及工作、医疗卫生服务与精神文化生活,相对前者,差距并不明显。而其他7个领域的导向在三个区域分布有所差异,Q6居住条件改善上,盐城、南通地区更强调权利,而苏州地区则偏向责任。在Q13纳税问题上,三地农村居民普遍强调权利,但对责任的履行意愿并不高,同样出现倒U型结果,即经济发展最强与最弱的地区纳税意愿偏低,而中等水平的纳税意愿反而最高。

2.现实权利-现实责任

相对理想水平上的态度分布,在现实权利与现实责任上,两者的支持度都偏低,而且还仅是认同“一半及以上”的农村居民履行了责任。但在不同地区对不同领域支持的广度与同一领域支持的深度存在差异,意味着政府责任边界也可做相应的调整,从而缓解无限的需要与有限的预算之间的张力。

从实际权利来看,在Q11照顾子女问题上,三地区的受访者中认为“一半及以上”的农村居民能够获得政府帮助的数量均低于60%,即仅有约五分之三的受访者认为有“一半及以上”的农村居民能够获得政府在子女照顾问题上的帮助。在Q12父母赡养问题上,三地区的受访者中认为“一半及以上”的农村居民能够获得政府帮助的比例也只是略高于60%。与此相近的是Q3收入问题,其比例也是略高于60%。而实际权利享有较好的是Q9邻里关系,均高于88%,这符合农村社区熟人社会的特点。与其他地区相比,盐城地区农村居民在Q2更稳定的工作、Q4更可靠的社会保障、Q5更高水平的医疗卫生服务、Q6更舒适的居住条件、Q7更优美的环境五大领域上低于南通、苏州较多,即认为享有的实际权利偏低。在Q1-Q4、Q6-Q7上,南通农村居民的认同比例高于苏州,对应领域为教育、工作、收入、社会保障、居住、环境六大领域;而在Q5、Q8-Q10上,苏州高于南通,对应领域为医疗卫生服务、精神文化生活、邻里关系与社区(村庄)治理。

从实际责任来看,在Q11照顾子女上,三个地区均有高达90%的受访者认为有“一半及以上”尽到了自己的责任;Q1教育、Q10参与社区(村庄)治理均低于80%,Q4社会保障、Q6居住条件、Q9邻里关系、Q12老人赡养均在80%-90%之间,但在Q9邻里关系上苏州地区低于盐城、南通,与三地的城镇化发展水平具有一致性;其他领域三个地区在70%-90%间变化,在Q3收入、Q7环境、Q8精神文化生活上,盐城地区受访者认为农村居民所尽责任要低于其他地区。

在实际权利与实际责任的比较中,正值表示实际享有的权利应高于实际承担的责任,负值表示实际承担的责任高于实际享有的权利,前者出现权利盈余、责任赤字,后者出现权利亏损、责任过载;零则表示无差异。此结论仅限于样本。从表6中可知,盐城地区仅有Q8、Q9为正值;南通地区仅有Q7、Q8、Q9为正值;苏州地区仅有Q5、Q9、Q10为正值。意味着受访者认同这些领域实际享有的权利高于实际承担的责任。其中Q9邻里关系为三者的交集,而苏州地区农村居民认为实际享有的权利程度居于最高位置。良好的社区治理是和谐邻里关系的保证,观察与此相关联的社区(村庄)治理领域,可以发现苏州农村居民认为其实际享有的权利也高于其实际承担的责任;同时,苏州农村居民认为其享有的医疗卫生服务水平也高于自身承担的责任水平。从负值来看,交集为Q1-Q4、Q11-Q13,意味着三个地区均认为个体承担的现实责任居多,出现权利亏损、责任过载状态;而差距最大的仍然是Q11、Q12,受访者认为其实际承担的照顾责任远远高于实际享有的权利;除此之外,Q2工作、Q3收入的差距也比较大,呈现同样的困境;在Q4社会保障领域,盐城地区农村居民认为其实际承担的责任远远大于实际享有的权利,差距远大于南通地区,也高于苏州地区。在Q13纳税问题上,相对实际享有的权利,南通地区农村居民感觉税负最重,其次是盐城、苏州;而苏州是纳税权利享有程度最高的,但其纳税意愿却是最低的(见表6)。

表6 农村居民的权利与责任在现实水平上的态度分布

综上所述,农村居民的美好生活需要的满足在范围与深度上存在地域、理想与现实、权利与责任的差异及张力。在纳税问题上,普遍认为权利与责任不匹配,责任高于权利。对于江苏而言,不同区域乡村振兴的总要求在范围与广度应有所调整。

3.政府责任

政府始终处于控制财政预算与满足公众需要的福利提供两难境地,扩大、缩小或维持是政府责任变迁中的日常选择,其责任承诺、责任兑付与公众期待间因合法性与能力的约束而存在差距。

揭示人民获得感与发展绩效之间不匹配、不同步的现实困境,是一个亟须回应的理论问题(文宏、林彬,2021)。从表7中可以发现,农村居民期待政府承担的理想责任与现实责任在数值上存在很大差异,可以间接反映出农村居民的现实获得感与政府绩效之间存在错位、异步,甚至翻转的现实困境。从理想责任期待来看,Q11照顾子女、Q12赡养父母领域明显较低,特别是Q11中的南通、苏州地区,不足90%。由此可见,尽管相对其他领域,农村居民在Q11、Q12上对政府介入的期待相对较低,但从绝对值来看,90%左右的农村居民期望政府介入。其中,盐城地区农村居民在照顾子女问题上对政府介入期待较高,对协助赡养老人也具有较高的期待,这应该与本地区集体经济力弱、乡镇企业量少,迫使大量人员外出务工有着直接的联系;而南通地区在赡养老人问题上对政府介入期待较高,与其人口老龄化程度高应存在关联。

表7 政府责任在理想与现实水平上的态度分布

从现实责任来看,工作(Q2)是最好的福利,但对于盐城、苏州地区而言,低于60%的受访者认为有“一半及以上”的政府做到帮助农村居民找到更稳定的工作;而对于南通地区而言,其最低的是Q12赡养父母,这可能与该地区老龄化进入时间早、比例高,老人照顾服务需要特别迫切的现实处境相关。在Q1教育领域,南通地区农村居民中认为有“一半及以上”地方政府尽到责任的达72.1%,盐城、苏州相对较低,现实中南通是全国基础教育最好的地区,素有“全国高考看江苏,江苏高考看南通”之美誉,但政府责任的履行仍与居民的理想期待存在较大落差。在Q6居住条件上,盐城地区农村居民评价偏低,现实中该地区在集中居住的政策下,无法在现有宅基地上改善自身的住房条件,集中居住只是要求购买位于镇区、远离农田的安置房或商品房;而在美丽乡村政策下苏南地区新建房屋却获得了更多宽松的政策。Q7环境、Q9邻里关系总体评价较高,均超过80%,这与近年来地方政府在生态文明建设方面的努力分不开。

根据商保公司经办城乡居民基本医保模式主要要素,总结分析商保机构经办城乡居民基本医保的试点情况。依据理论研究和实践结果,目前安徽省商保公司经办城乡居民基本医保试点初步形成的模式主要是委托经办模式,即:政府将业务委托商保公司,按照协议由后者获取适当的经办费用,提供经办服务。在委托经办模式中,按照经办费用来源已初步形成委托经办支付费用模式、委托经办不支付费用模式两种。每一大类中,按照经办服务内容、经办费用获取方式、基金风险承担实际运行情况又可分不同的模式。见表2

(三)配对样本t检验

描述性统计难以揭示变量间是否存在显著性关系,而配对样本t检验则可较好地实现此目的。计算方法:12个领域每组6个问题,对应的问题选项赋值累加求均值,生成理想权利、理想责任、现实权利、现实责任以及政府的理想责任、现实责任六个变量。1-4两两配对检验,5-6配对检验。前者去除2组意义不高的比较,保留了4组。

从表8可以发现,双侧检验P值结果表明均存在显著相关。配对样本t检验中t值显示,理想权利-现实权利、理想责任-现实责任、政府理想责任-现实责任均为负相关,即农村居民认为在权利与责任在理想与现实间存在显著差异;而理想权利-理想责任、现实权利-现实责任间则为正相关,同样存在显著差异。但从现实权利与现实责任的均值差比较中可以发现,农村居民认为自己实际享有的权利低于实际履行的责任,存在权利亏损、责任过载现象。而在理想权利-理想责任比较中可以发现,前者的均值略高于后者,可以说,相对于传统的责任高于权利的导向,农村居民的权利意识已经上升,假借传统之名忽视农村居民权利的做法已经不可取。

表8 农村居民的权利与责任在理想与现实层面上的配对样本比较

五、研究结论与反思

(一)研究主要发现

基于既有理论与实践成果,以农村居民为研究对象,本文构建了美好生活需要指标,通过描述性统计、均值比较与t检验研究,获得以下四点主要发现。(1)文化形塑作用明显。从理想层面看,在照顾子女、赡养父母领域,三个地区都以个体责任为导向,远高于对权利的诉求,具有明显的强调家庭责任的传统文化作用的痕迹,但也呈现出学者所言的对政府责任的“强诉求性”(万国威,2015);而在纳税问题上则相反,以权利为导向,远高于对责任的履行,存在自利倾向与“低意愿性”。(2)制度保障功能孱弱。美好生活需要覆盖的领域广泛,但不同地区关注的焦点不同,保障制度的建设也不能与需要同步,如更稳定的就业、更高水平的医疗卫生服务的可及性差距明显,总体呈现出“弱保障性”。(3)权责匹配现实错位。从现实层面看,在照顾子女、赡养父母、工作(就业)及收入领域,普遍认为责任过载,权利亏损,面临权利-责任落差带来的张力,而地区性差异也很明显;在纳税问题上,同样认为承担的责任多于享有的权利。如果将“缺失值”纳入统计,支持度将更低。(4)政府介入责任失衡。在政府责任层面,政府的现实承担与公众的理想期待存在较大反差,苏南、苏中、苏北地区间分布也不平衡。受晋升锦标赛机制的驱动,地方政府官员也倾向选择投资少、矛盾小、见效快的领域加大投入,强调经济发展,而忽视更为迫切、复杂的民生需要,导致再分配政策出现失衡。总体而言,美好生活需要的满足受制度、文化的影响,制度的缺位使得权利亏损而责任过载现象仍很普遍,文化则预先结构化了农村居民美好生活需要的广度与深度,自利倾向也会影响人们在责任上的履行;而农村居民的现实获得感与政府绩效之间也存在错位的现实困境,政府责任的范围需要进一步调整。

(二)制度设计原则

坚持农村居民的主体地位与增进农村居民的福祉是乡村振兴战略的出发点与落脚点,农村居民的美好生活需要是福利态度生成的逻辑起点,理想与现实、权利与责任间的张力则是推动制度框架与政策体系改革的动力。在乡村振兴中,既要福利好又要少交税是一个两难困境。如何在限制税收水平的前提下,既能满足农村居民美好生活需要,又能保证财政增长,改变人民的美好生活需要与政府责任间存在的错位现象,突破福利困境,需要在制度框架与政策体系设计中坚持以下6条原则:

坚持需要满足的基础性与梯度性统一。美好生活需要是在基本需要满足后的更高层次、更多面向的追求,但因地域、户籍、年龄、教育、收入、职业、自利等因素影响,理想与现实、权利与责任间的张力始终存在。为消除特定时段的张力,增进农村居民福祉,应细化目标群体,坚持需要为本,精准识别需要,在基本需要与美好生活需要间建立合理的梯度,完善福利立法,正确引导农村居民的需要及利益诉求,处理好需要满足的相对剥夺问题,避免陷入迎合超出合法性与能力范围的需要或需求的民粹主义陷阱,也要避免需要的界定陷入专家技术主义的窠臼,做到识别标准的主客观统一。

坚持领域覆盖的普遍性与特殊性统一。从区域比较来看,不同地区在权利与责任上的理想、现实分布在总体方向上基本保持了一致,但在少数领域也存在较大差异。对于不同地区而言,覆盖的范围应该是普遍性的,但在具体领域上政府介入的深度可以有所不同,可选择适度普惠或高度普惠,从而在有限的财政预算中避免政府责任的无限扩大或缩小。

坚持主体参与的主导性与多元性统一。政府、市场、社会组织、社区(村庄)、农村居民等构成一个乡村命运共同体,是乡村振兴的行动主体,多元主体基于不同的组织形式、价值、关系而积极联合。在乡村振兴中,政府应始终在场并充分发挥主导作用,坚持尊重农民的主体地位,激发非农业居民参与的动力,增强集体经济与乡镇企业的产业发展能力,激活市场与社会组织的活力,构建契合乡村振兴战略的福利体制,满足农村居民的美好生活需要。

坚持文化形塑的内化性与可变性统一。文化常常预先结构化了个体对权利与责任的总体认知,具有强制性、内化性,在照顾儿童与赡养老人上选择相对多的责任正是传统文化内化作用的结果。但文化并非是静止不变的,在家庭结构小型化、妇女就业增加、多代照顾时间重叠、公共预算压力提高的情况下,农村居民对权利诉求同样占据主流地位。因此,文化形塑的权利、责任的内容及方向也应随时代变迁,不能假借传统而漠视农村居民的权利。

坚持乡村发展的生产性与福利性统一。乡村振兴的模式可归为两类:一类是生产导向型,福利是市场竞争与经济发展的副产品,存在贫富差距扩大的风险;一类是福利导向性,经济增长与全面就业是福利的发动机,存在福利依赖与资源浪费的风险。不同导向下的制度框架与政策体系设计是不同的,多元主体生产与分配福利资源的联合动机与组合方式也会发生改变,从而生成不同的福利体制。生产主义是东亚福利体制的本质(Holliday&Wilding,2003:161-162),在江浙地区乡村发展中,集体经济与乡镇企业是农村居民福祉的重要保障,是维持社区团结的重要纽带,基于其内生动力,很好地平衡了生产性与福利性的目标。但传统的乡村结构已经开始转向“后生产主义”,“生产”不再必然是乡村基础性和中心性的功能(刘祖云、刘传俊,2018),未来在大力发展集体经济与适合农村发展的乡镇企业的同时,应保证乡村社会福利提供的可持续性与稳健性。

(三)实践策略展望

1.正视福利诉求,明确权责边界

需要概念处于社会政策的核心位置,精准识别需要对乡村振兴的制度框架与政策体系的建立完善具有极为重要的意义。中国社会福利体制正由剩余型向适度普惠型转变,达成美好生活需要指标共识则可为农村普惠型体制覆盖的范围与介入的深度提供指引。在美好生活需要指标设计中,非农业居民并非乡村振兴的旁观者,应当正视农村居民而不仅仅只是农民的福利诉求,思考其获得的社会服务是否充分;如果不充分,应考虑在有限的公共服务预算中采取何种行动以改变此匮乏状态。面对需要满足的相对剥夺问题,应合理设置梯度,建立福利资格认证制度,界定清晰服务接受者与服务传递者各自的权利与责任边界,坚持适度普惠原则,避免公共资源的耗竭、能力的透支与合法性的丧失,同时改变个体权利亏损与责任过载的现状。

2.引导理想期待,改善现实体验

需要无限性与资源有限性间的冲突始终是社会政策争论的核心议题。如何分配有限的资源以满足农村居民更高梯度的期待,从而改善现实体验,增强农村居民获得感,提高乡村振兴战略实施的效果,需要正视乡村发展所处的福利困境。农村居民的评价受个体特征及自利影响,存在权利期待高、责任意愿低的情况;而由于资源有限,政府在特定时期内满足美好生活需要的能力有限,导致农村居民的现实体验与理想期待间的落差较大。过高的福利有可能引起福利依赖,过低的福利则无法满足农村居民美好生活需要。因此,在推进乡村振兴战略中,美好生活需要在观念上引导(王俊秀、刘晓柳、刘洋洋,2020),一方面要正视现实条件,避免过度承诺,引导农村居民的理想期待达至合理的梯度;另一方面要创新社会服务,为社区(村庄)增权赋能,发挥农村居民的主观能动性,改善农村居民的现实体验。

3.创新福利体制,培育公民文化

体制与文化是解释福利态度差异的两大路径(臧其胜,2016)。在特定水平的公共财政预算下满足农村居民美好生活需要的前提是改变政府包揽或政府退场的福利体制,推进福利多元主义,培育权责统一的公民文化。

(1)福利体制:政府主导与多元参与相统一

福利体制(welfare regime)是指相互依赖的国家、市场、家庭,以及非营利的志愿组织或第三部门共同生产和分配福利资源的组合模式(Esping-Andersen,1999:34-35)。福利定义、传递制度、政策实践变化,多元主体间的关系就会发生转变,福利体制也会随之变化。在美好生活指引下,新的福利体制应将美好生活需要视为公众的一项权利,以此为行动中轴,推行发展型社会政策,以政府为主导,多元主体积极参与,从福利国家主义走向福利多元主义,开辟资金筹集、资源汲取的创新路径,增加公共财政的社会支出,引入或借鉴市场机制,优化再分配政策,以货币补贴或实物(物品或服务)购买的形式提供更高水平的普惠型福利;推动集体经济发展,提升乡镇企业社会责任意识,推动工作场所家庭友好政策,消除户籍、职业等差异;激发社会组织参与乡村振兴的活力,完善乡村公共基础设施建设,提升农村基本公共服务水平;在加强社会保险体系建设的同时,为家庭网络等非正式支持赋能增权,在子女照顾、老人赡养问题上充分发挥家庭的保障功能,制定以照顾者为中心的社会政策,提供照顾技术培训、社区支持等。

(2)公民文化:个人权利与社会责任相统一

当美好生活需要成为一项必须满足的权利时,它就成为福利权。但权利是有成本的,福利治理无法摆脱财政约束,社会政策的设计如果脱离公共财政的约束则无法实现预期目标。当所有人都希望国家投入,但却没有人愿意多缴税或缴新税时,财政危机就会发生(O’Connor,1979:1),社会团结也就会失去存在的物质基础。随着基础教育水平的提高,农村居民的权利意识普遍增强,但社会责任意识并未完全匹配,表现在纳税意愿普遍较低,这与个体的税负感较重存在关联,但也不排除居民的自利倾向。一方面,公民是权利与责任相统一的法律主体,需要培育权责统一的公民文化,形塑公民身份认知,增强公众监督税收使用的权利意识的同时强化公众纳税的责任意识;另一方面,也需要改革税收制度,明确税收的法定原则,避免纳税权利与责任间的巨大落差,真正实现权责统一。家庭是社会的细胞,因而对在儿童照顾、老人赡养方面重视家庭责任的传统文化而言,需要继续弘扬,其他主体只是协同、互补而不宜完全替代家庭的照顾功能。

4.增强治理能力,完善协同体系

只有通过输送机制,有关资格和福利特质的政策方针才可实现操作化(Gilbert&Terrell,2003:85)。在农村地区,由于集中居住并未全面实现,社会服务无法有效集中提供,难以产生规模效应,服务输送的成本偏高,社会福利可及性地区差异较大。而专业社会服务通常集中在经济发达地区与城市,政府购买专项服务的覆盖广度与深度不足,社会组织总体能力偏弱,服务周期短,可持续性差,缺乏稳健性,导致农村居民的幸福感、获得感偏低。跨越从需要精准识别的起始点到服务有效使用的结束点的鸿沟,就成为满足农村居民美好生活需要的重要保障。从治理的视角看,国家以外的主体应该积极参与到服务输送的过程中。为保证公正、平等与效率,一方面要从制度上保障多元主体参与治理的合法性,升级治理的技术,增强治理参与主体在需要识别、资金筹集、财政分配、服务输送、绩效评估上的能力,实现治理能力的现代化;另一方面,多元主体间应将满足农村居民的美好生活需要确立为联合的动机,以尊重农村居民的主体地位与增进农村居民的福祉为一切工作的出发点与落脚点,围绕土地、资本、劳动力、技术、数据等生产要素建立生产和分配福利资源的协同关系,实现治理体系的现代化,而精英、资本不能成为乡村振兴成果的俘获者或收割机。