数字人文视域下“满洲映画协会”文化殖民考察

2021-11-08冯栋柱

冯栋柱

引 言

“满洲映画协会”的全称是“株式会社满洲映画协会”,简称“满映”,其前身为1933年日本关东军以及伪满警察所支持成立的“满洲电影国策研究会”。“满映”作为全面控制伪满洲国电影事业的国策会社,一方面从事电影的生产制作,另一方面兼管影片的发行放映。因而,“满映”所涉事项具体而繁杂,迄今为止,有关“满映”的追述或研究,中外学界已有大量成果问世,但囿于影像文字等一手史料的限制,以及历史观、文化观等的影响,“满映”的某些具体状况或独特面貌仍有隐晦难辨之处。本文希冀在数字人文视域下,细致剖析“满映”的创建过程、演员招募、导演择选、影片配给等环节,通过史料的数据化分析,从新的视角考察“满映”的文化殖民活动。

一、“满映”的创建是文化殖民“国策化”的反映

“满映”创建之前,满铁就已开始成规模地进行电影宣抚活动。满铁全称“南满洲铁道株式会社”,是日本“经营满洲”的巨型殖民侵略机构。[1]1923年满铁成立映画班,为配合日本的军事侵略活动开始拍摄纪录片。九一八事变过程中,满铁映画班跟随日军实地拍摄,剪辑出《满蒙破邪行·第一篇》以及《满蒙破邪行·第二篇》之《穿越嫩江》《辽西扫“匪”》3部影片。影片在日本国内及满铁铁路沿线各城镇放映,美化日本的侵略行径并宣扬其所谓“正义”战果。因而,满铁的电影拍摄活动起始就与日本关东军的侵略勾连在一起,某种程度上映画班可被视作具象化动态化的“弘报系”(1)“弘报”一词来源于日文,可解释为“宣传、广告”。1923年(大正十二年)4月21日,满铁成立弘报系,通过出版杂志、发行书刊,以广告、照片、绘画等视觉载体向中国民众进行殖民文化宣抚和思想渗透,更有部分内容被满铁通过以英语和其他欧洲语言书写的出版物传播至西方舆论界,配合其外宣工作。因而,满铁弘报系就是日本的文化殖民机构。参见王玉芹《满铁弘报文化侵略机构的殖民宣传活动》(《北华大学学报(社会科学版)》2020第3期)。。日本关东军不满于此种程度的宣抚工作,他们同满铁密切配合,通过汉奸组织“自治指导部”(2)1931年9月19日,日本关东军占领辽宁沈阳。随后,关东军在沈阳建立“奉天地方维持委员会”,经过一系列所谓的“地方自治”的实践和准备,于同年11月10日在沈阳成立“自治指导部”。该组织表面上由汉奸于冲汉管理,实则控制在关东军政治部主任中野琥逸和满铁文化课长中西敏宪手中,用于关东军监督指导各县行政,侦听舆情以及宣抚教化民众。值得注意的是,未来“满映”第二任理事长甘粕正彦充当日本顾问,是“自治指导部”前身“奉天地方维持委员会”的实际控制人之一。“满映”的巡映制度可在此时满铁映画班的巡映活动中寻得端倪。参见王贵忠《关东军自治指导部始末》(《日本研究》1993年第2期)。在东北各地进行巡映,宣传关东军武力,鼓吹建立伪满洲国。[2]17伪满洲国建立后,满铁映画班又陆续拍摄了《“建国”之春》《“满洲”少女使节》《学童使节》《结成协和》《本庄将军》《日本正式承认“满洲国”》《国际联盟调查团在“满洲”》《“北满”矿野开拓者》《守卫热河》《秘境热河》《草原巴尔嘎》《农业“满洲”》《 “北满”移民》《满铁三十年》等影片。(3)1933年,满铁开始重点拍摄专题记录片。1936年10月,满铁映画班扩充为满铁映画制作所,此时满铁已拍摄10余部专题记录片,而自1936年下半年至1937年下半年,拍摄专题记录片的数量猛增至20多部。详见该时期《“满洲”年鉴》。此时,伪满洲国各部出于自身宣传需要,受满铁映画制作活动的影响,对电影这一宣传方式表现出极大热情。因而伪满各机关纷纷购置电影制作放映器材,与满铁或日本专业电影制作会社合作拍摄记录片。譬如1933年3月,伪满洲国国务院情报处为加强外宣工作,同满铁合作拍摄了纪录片《新兴“满洲”全貌》(5本),并制成日、英、法、德等版本,通过日本驻各国使馆进行发行。[2]20上述情况说明,“满映”成立之前日伪当局就已经着手从事电影摄制发行工作,并借此宣传伪满洲国这一虚幻的“独立国”,美化其殖民地属性的实质。[3]因而,“满映”的成立并非一时心血来潮,是日本在加深对华侵略的大背景下,为稳定伪满洲国统治,集中宣抚资源、优化宣抚途径、强化宣抚效果而做出的必然选择,文化殖民的意味昭然若揭。无怪乎当时日本《映画旬报》就曾如此评断,“借满铁的手对外介绍宣传大‘满洲’的国策电影”[4]11。

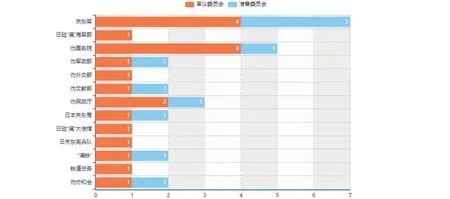

1933年日本国会议员岩濑亮“关于确立电影国策的提案”得到通过。受此影响,同年5月由日本《每日新闻》社主管的“全日本电影教育研究会”在大连、沈阳、长春举办“电影教育讲习会”。关东军参谋小林隆参会后深受启发,提议建立“满洲电影国策研究会”,后在关东军和伪满警察支持下得以成立。8月28日,研究会召开第一次委员会,与会人员共计10人,其中与电影行业有直接关系的仅3人(国都电影研究会),其余均为日伪各部军政官员。选举产生研究会领导成员及待补委员共计34人,其中电影从业者仅3人,中国籍2人。确定研究会“在(伪)满洲国文化向上发展的时期,致力于电影的利用和普及,研究制定全国电影的制作、检查和统一管理等有关事项”[2]23。从图1、图2人员构成情况不难看出,所谓的“满洲电影国策研究会”其实就是日本人主导的伪满洲国各部极力配合的“国策”宣抚研究,电影不过是“国策教育”的手段罢了。

1934年10月,“满洲电影国策研究会”参会人员扩大到25人,全部来自伪满洲国政府各部。对比图1、图2可以发现,原本3名电影专业人员也被直接抹去了,电影专业知识已经不在“满洲电影国策研究会”考虑之列,更加说明“满洲电影国策研究会”的研究真义只有“国策”,文化殖民才是核心主题。

图3 “满洲电影国策研究会”1934年10月会议与会人员构成

“满洲电影国策研究会”成立后,商定每月进行一次“恳谈会”以及不定期举行“电影放映技术讲习会”,讨论内容多为电影政策、电影教育等问题,电影技术问题涉及较少。譬如,1933年11月27日至29日,来自日本关东军、伪满洲国政府部门、满铁、伪协和会等52人参加讲习会。会议讨论的核心议题就是参考各国电影政策经验,如何制定指导政策以便制作出具有教育意义的电影并使之达到宣传和教育目的。这也可从本次讲习会的讲座内容管窥一二(见表1)。此次讲习会上初步形成伪满洲国电影“国策”基本思想:“防止外国电影占领本国市场;扶植本国电影的发展;促进本国影片的输出”[2]25。

表1 1933年11月27—29日“满洲电影国策研究会”讲习会讲座人及内容

岩濑亮的提案呼吁日本政府“尽快设立一个适当的机构来调查和统制电影,以便它能够得到发展,并对可能随之而来的种种弊害实现与以防止。”[5]显然“满洲电影国策研究会”的电影国策基本思想与之遥相呼应,某种程度上这是日本国内“电影国策化”的诉求在殖民地伪满洲国的实践。

历经3年多的酝酿筹备,“满洲电影国策研究会”对电影“国策”的考虑日渐成熟。1936年7月,研究会提出“(伪)满洲国电影对策树立案”,主张“为制定(伪)满洲国电影政策,应首先成立一个审议和准备机构”[2]25,详细陈述了在伪满洲国建立一个电影统治机构的种种理由。研究会认为伪满洲国当下几乎没有适宜教化民众的电影,且上映的影片有很多不利于社会治安及民众教化。据此伪满洲国政府很快建立了“电影国策审议委员会”和准备委员会。审议委员会与准备委员会分别由20人、10人组成,两个委员会的委员长均由关东军参谋担任,其余28名委员来自伪满洲国各部、满铁等日殖单位。从图4所示人员构成情况来看,“(伪)满洲国电影对策树立案”延续之前关东军主导、日伪其他部门积极配合的节奏,如此人员搭配所规划出的电影“国策”,其文化殖民的用意不言自明。

图4 伪满洲国电影国策审议委员会和准备委员会人员构成

1937年8月2日,伪满洲国国务院审议通过《电影“国策”案》,决定投资五百万元用于设立“株式会社满洲映画协会”。8月14日,伪满洲国政府发布第248号敕令正式颁布《株式会社“满洲”映画协会法》,同时指定设立委员。8月21日,设立委员主持召开“满洲映画协会创立总会”,“满映”自此正式建立。

二、演员招募培养与导演选择设定背后的文化殖民意味

“满映”演员的招募培养与导演选择设定一直由日本人控制,这也是由“满映”的顶层权力设计所决定的。在“满映”组建与运营过程中,日方人员一直把持着领导层。“满映”成立后,随即着手演员队伍建设,在制作部下设置演员训练所。1937年10月,“满映”利用伪满各大报纸刊登招考男女演员的广告。日人报纸《盛京时报》刊载:“(伪)满洲国映画协会,关于制作适合于满人之映画,曾作种种协议中,近已得成案。为整备演员起见,决定募集‘满洲’人男女演员作为练习生,募集人员大体男女各十五名。资格须具有小学以上之学历,年龄自十五岁以上四十岁以下,应募者须书写亲笔历履书一份及全身像片一枚。截止本月二十八日止,可向(伪)满洲国映画会社本社提出云。”[6]从这则广告不难看出,“满映”对其演员的选择具有明显的“满人”指向性,这种表面“亲和力”的择取顺应文化殖民的需求,更好地实现所谓“普及国民教育,促进国民文化,给与国民以正当的娱乐”。对此,“满映”有很透彻的认识,“惟关于演员一层,乃制造电片之根本问题。若无优秀之演员,难期成绩之良好。于是决定招募满人演员,开始训练。”[7]

“满映”计划第一期先招演员男女各15名,招考要求较为宽泛,同时还许以重利,“小学卒业者,年龄在十五岁以上四十岁以下为合格。志愿应募者可提出自笔履历书并全身像片。于本月二十一日至二十八日期间呈遞该会。于三十日实行身体检验与常识问答。取录者首一月先施训练,期间支给津贴。训练后,实行采用,每月与以五十元至二百元之薪金。有志献身于‘满洲’电影界而希作以红星者,此实良好机会焉。”[7]最后在长春和哈尔滨两地共录取学员43人,其中男学员22人,女学员21人。[8]1938年3月10日,“满映”为进一步充实其演艺人员队伍,开始招考第二期演员训练生。“试场假新京(长春)纪念公会堂,主考人员除龟谷制作课长、近藤导演及饭田主任外,并张天赐及多数助理导演参加。应试者约四百余人,经严格甄别后,仅录取男女五十人。”[9]同年4月15日,“满映”开始招考第三期学员。经过6天考试,49人从343名应试者中脱颖而出。49名学员绝大部分来自沈阳,正如《“满洲”映画》所报道:“仅限于奉天一处,截止四月十四日为止,报名就突破了三百五十名!其中真有不远千里而来者,可见他们对于电影艺术嗜好程度之深了。”[10]

曹彦在其《第三期演员训练生试验杂记》中曾有如下描述:“应募的人,总计失业者占有二分之一以上,其外中学生居多数,内中尤以日满书院的学生为多,总有三四十人以上。其次是商人,但是商人多半是关内的人——乐亭、昌黎,以及山东老板,短褂长衫瓜皮帽,张口满是‘生意经’。女子方面多是无职业的,换句话说就是‘千金小姐’居多。其余有学校教员,打字员,看护妇,女学生以及车掌各色各界的人具备。”[11]这也从一个侧面反映出,“满映”招募演员时意识到“国策”电影的受众问题,不仅采用本土化策略,大量启用中国演员,还考虑到演员本身的社会代表性,正所谓用“国民”完成“国民教育”。

“满映”经过三期演员培训,另外吸收一些具有专业背景的表演从业者,包括以歌手身份入社并出演映画的李香兰等人。1939年12月1日“满映”的演员人数已达142人(4)此处引用数据出自胡昶、古泉《满映——国策电影面面观》(中华书局1990年版43页)。,为其开始各类影片的生产做好了准备。1940年4月“满映”又陆续从奉天、大连、长春、哈尔滨招录27名训练生,作为训练所的第四期学员。

12月27日“满映”将演员训练所扩大升级为养成所,由单一的演员培训机构转变为“培养专门技术人才艺术学府”,培养电影业所需的演员以及各类专业技术人才。时任“满映”养成所主事赤川孝一认为,电影可以发挥弘报宣传教化的国家使命,这已成为世人的一种通念,而“满映”是伪满洲国唯一经营电影事业的特殊会社,凭借教养出来的专门人才,可真正发挥“满映”的国策使命。[12]为此,“满映”养成所设置演出科(导演、美术等)、演技科(演员)、技术科(摄影、录音、剪辑等)、映写科(放映)、经营科5个机构。1941年初开始招收第一期学员,共计54人。从1942年1月至1944年8月,“满映”养成所又陆续招收3期学员以及1期短期培训班学员。

“满映”实行的演员制度有别于上海电影业的明星制度,演员没有自主选择权,基本处于服从会社部署安排的地位。演员的选拔途径与培养方法一直由日本当局控制。“满映”对演员的培养主要关注其“心身人格”塑造与“学艺”培养,[13]所谓“心身人格”塑造就是反复向学员灌输“满映”所肩负的宣传“建国精神、王道”的使命。[14]“学艺”培养则是开设电影史、电影常识等理论课程以及电影表演、台词、形体、小品表演等专业课程。同时,“满映”尤其重视演员的待遇问题,以便确保“文化战士之地位与品位”[2]88。

“满映”在积极招募培养演员的同时,大力扩充导演创作队伍。1938年6月,作为当时日本颇有名气的制片人,同时还是日活多摩川制片所所长的根岸宽一入职“满映”,担任第二理事兼制作部部长。日本“电影之父”牧野省三的次子牧野满男跟随根岸宽一一同来到“满映”,担任制作部次长。受到根岸宽一和牧野满男的影响,原来与他们较为熟悉的日活公司同事,以及其他一些创作人员先后来到“满映”工作。此后,导演大谷俊夫、水江龙一、山内英三、首藤须久、津田不二夫等创作人员也相继入职“满映”。

1939年11月1日甘粕正彦出任“满映”第二任理事长。甘粕正彦为扭转“满映”出品影片不受欢迎的状况,采取了一系列更为深入的本土化改造措施,一方面在“满映”管理层启用更为了解“满洲”当地风俗人情的中国人,另一方面采取措施扶持中国导演拍摄影片。在此之前,中国导演虽然名义上充当日本导演的副手,实则只是负责演员与导演间的翻译工作,拍片事宜很少涉足。中国导演周晓波与朱文顺于1938年来到“满映”工作,以副导演身份参加了多部影片的拍摄。1940年甘粕正彦让他们二人分别独立拍摄了《风潮》《都会的洪流》和《谁知她的心》,开创了中国导演在“满映”独立拍片的先河。在独立执导影片后,“周晓波深受日本人的信任,他虽也拍摄了一些城市生活和婚姻家庭生活为题材的影片,但‘国策’片在他的创作中占有重要地位。”[2]191此后,中国导演王则、徐绍周、张天赐、宋绍宗、王心斋、杨叶等人先后开始独立拍摄影片。

“满映”所制作生产的影片大致可分为“娱民映画”“启民映画” “时事映画”。其中“娱民映画”指的就是故事片,而“启民映画”包括教育片和纪录片,也因此称之为“文化映画”,新闻题材的影片被称为“时事映画”。“满映”沿袭日本电影公司的模式,设置3个部门分别制作“娱民映画”“启民映画”“时事映画”。在其存续的8年时间里,“满映”先后拍摄“娱民映画”108部,“启民映画”189部,以及“时事映画”《满映通讯》(日语版)307号、《满映时报》(汉语版)313号、《“满洲”儿童》55号。[4]19

“满映”自招募演员之初便已制定并实施了所谓本土化策略,即使有李兰香等为代表的日本娱乐明星的加盟出演,从图5数据可以得出中国演员的参演年均占比始终保持在95%以上。1939年甘粕正彦实施一系列所谓“日满平等”的改革,日本导演占比逐年快速下降,直至1944年,由于需要强力控制下的战争宣传,这一占比开始攀升。图6中日本编剧的占比更早开始恢复到日本人主导的局面。值得注意的是,日本摄像占比几乎保持在100%,由于王福春作为第二摄像拍摄了《血溅芙蓉》《晚香玉》《好孩子》3部影片,这才使得1943年日本摄像的占比为75%,然而这些影片的第一摄像仍然是日本人。“满映”将演员看做“文化战士”,摄像机不啻为“文化战士”的武器,日本始终对其绝对控制。“满映”的演员制度决定了中国演员的占比不会对其文化殖民产生影响,相反还会拉近与“国策”电影受众的距离。中国导演编剧的增加只是为了更好地让“满映”贴近中国人实际生活。“启民映画”作为“国策”电影重要组成部分,因其记录片的特性,其拍摄导演和摄像均是日本人,占比始终保持在100%。因而,“满映”的演员招募培养与导演选择设定符合其“日满一心一德”的殖民需求,其初衷就是为了刺激“满映国策”电影的制作输出,更好地利用中国人制作合适中国人观看的娱乐电影,以便起到宣传安抚的作用。

三、通过建立影院和巡回放映网扩大文化殖民范围

“满映”作为全面控制伪满洲国电影事业的“国策”会社,既从事影片生产与制作,又负责影片发行和放映。“满映”建立之初,业务部负责影片的发行放映,后改由配给部主管。若要扩大影片发行范围,最直接有效的方式便是增多放映场所。为此,“满映”积极建设电影院线,特别是市县级电影院,试图扩大社会基层影响力,强化日本文化殖民统治。1935年伪满洲国影院数量为69座,其中42座由日本人经营,中国人经营13座影院,其余14座影院由其他外国人负责经营。[2]71937年“满映”初建时,伪满洲国仅有影院76座。其中除大连外,其余各大中城市的影院数量都较少,伪满洲国首都新京(长春)也仅有5座影院。为满足影片发行的需要,“满映”计划出资在伪满洲国各地再建数十座影院。根据《“满映”社报》刊载,1938年9月1日,伪满洲国影院数量增至126座,其中日本人经营的影院58座,而中国人经营的影院数量为68座。

1935年,伪满洲国影院基本集中在哈尔滨、长春、奉天、大连等少数城市,呈散点式分布。1938年伪满洲国影院开始向大城市周边地域扩散,基本形成了以哈尔滨、长春、奉天为中心的3个区域分布带。这也表明,作为伪满洲国唯一的映画“国策”会社,“满映”成立之后便着手影片发行放映渠道的建设,迫切需要扩大宣抚面积。值得注意的是,哈尔滨、开原、辽阳、抚顺、旅顺出现负增长。总体看来,这些城市的负增长从一个侧面反映出伪满当局对影院资源的优化配置,因为这些城市周边的市县级影院开始增多,“满映”的文化殖民日益纵深。同时,有些城市影院数量的减少是受到“满映”垄断式经营的影响。譬如,1935年哈尔滨的影院中有7座俄国经营,1座美国经营。到1938年,这8座影院中的马迭尔剧场、敖连特剧场、巴拉斯电影院交由日中商人经营,其余皆已关停。[15]到1940年,伪满洲国影院数量已达156座,[2]152而这一数量在1942年飙升至201座。[2]154由此可见,日伪当局对影院建设持续投入。

为充分利用电影的宣教功能,“满映”一方面积极建设影院、剧场等固定放映场所,同时还在伪满洲国范围内着力组建巡回放映网。1938年8月“满映”与伪满国务院弘报处等部门提议设立电影巡回放映班。伪满洲国政府批准该项提议,要求“各县、旗公署的电影巡回放映班要同协和会、学校和机关团体等单位建立联系,负责对他们放映影片;在各省公署内设立电影放映班本部,并由各省本部给各县、旗电影巡回放映班配备16毫米电影放映机1部;各县、旗电影巡回放映班巡映的影片,由各省本部定期供给;各省电影班本部要对每月上映的影片,在事先向各县、旗电影巡回放映班预报;各省电影班本部要根据‘满映’提供的影片目录,每月编制影片预报,并逐步扩大影片的放映节目”[2]72。

图7 “满映”成立前后,1935年、1938年伪满洲国影院数量及分布

1939年4月7日起,“满映”的巡回放映班开始被派遣到伪满洲国各地,伪满范围内的巡回放映网逐渐建立。1941年“中央巡映委员会”建立,其组建单位有伪满洲国国务院弘报处、“满映”等,并制定了《巡回放映委员会设置要纲》。自此,“满映”的巡映制度更为规范化、制度化。巡映工作有定期巡映、特殊巡映以及自主巡映3种,“定期巡映就是定期定点的巡回放映,特殊巡映就是对军警、开拓地、学校和偏僻的边境地区不定期的巡回放映,自主巡映就是各地方官厅及有关机关按着自己的需要组织的巡回放映”[2]157。1939年至1941年,总计派遣巡回放映班71次,而观影数量则高达3 713 489人次,1944年,观影人次飙升至约5 000 000。[16]

1938年“满映”在北平成立新民电影协会,借此协会在华北、华中等地区建立了一批影院,并将这些地区纳入其发行配给范围,“教化”当地民众。“满映”臆想的殖民宣传半径不限于伪满洲国或华北、华中地区,还极力谋求国际影响力,试图将其影片打入国际市场。通过建立影片交换关系,“满映”实现影片的海外配给发行。这种海外发片方式基本分成两种情形,其一是面向日本国内以及朝鲜、中国台湾等被日本殖民的国家或地区;其二是面向德、意等国家。“满映”在东京设立出张所(支社),在神户、下关设置驻在所,积极拓展其在日本国内的业务。同时与日本各大制片公司签订合作协议,相互发行影片。在朝鲜、中国台湾设置专门机构进行影片配给,譬如“满映”同台湾电影公司、“满台”电影协会、三京贸易公司等结成“满成满映配给组合”,向台湾发行“满映”影片。[2]721938年日伪当局分别同德、意签订相互交换影片协议。

结 语

九一八事变后,日本持续强化对中国东北地区的殖民控制,从其建立过程看,“满映”就是日本帝国主义在伪满洲国建立的以电影制作发行机构为表现形式的文化殖民工具,以制作和发行用于宣传殖民主义政治军事诉求的国策电影为使命。“满映”先天的文化殖民基因成就其伪满洲国特殊“国策”会社的地位,也是其文化殖民使命使然。

为更好地发挥“满映”文化殖民以及服务战争的作用,1938年12月15日“满映”发布《“满洲”映画协会案内》,进一步明确“满映”作为“国策会社”的地位,“‘满洲’映画协会,是(伪)满洲国的‘国策’会社,根据日满一德一心的正义,本着东亚和平理想的真精神,在平常无事的时候,对于(伪)满洲国的精神建国,有重大的责任,对于日本与中国等国家,应当将(伪)满洲国的实在情形,充分介绍,使他们十分的认识,而且对于其他(伪)满洲国内一般文化的向上,供献资料,到了一旦有事的时候呢?他的责任更大了,就是与日本达成一气,借着映画这种东西,实行对内对外的思想战!宣传战!”[2]33

在古市雅子所著《“满映”电影研究》中提及了《“满洲”映画协会案内》不同版本的问题,(5)1938年7月5日发行的《“满洲”映画协会案内》中写道:“换而言之,协会作为这些‘国策’推行的一个机构,其使命在于,要为通过文化实现的精神建国大业担起一翼,通过电影来推广贯彻国民教育以及推进文化发展,并作为对内对外的宣传媒体充分发挥电影的功能,以此来对海外宣传(伪)满洲国建国的真正意义。至于其工作,如上所述,不仅是单纯地站在国策第一线制作影片,还需要从事电影的进出口、配给等几乎一切与电影有关的事业。”转引自古市雅子《“满映”电影研究》(九州出版社2010年版第20页)。认为:“12月版强调7月版完全没有涉及的伪满洲与日本的关系,宣称不应仅是有事之时携手合作,基于‘日满’一体的‘国策’,日本文化的输入、介绍也是协会的使命。”[4]21限于无法确认12月版实物,古市雅子推想:“7月版完成后,由于受到政府等指导单位的批评而被迫修改。从这一点上可以看出,伪满洲国政府对自己的身份有清楚的认识,即自己是日本的傀儡政权、殖民国家”。[4]21笔者认为这种推测略有牵强,因为“满映”在其1940年出版的《“满洲”映画协会案内》中也未涉及“日满”关系,与7月版类似,根据1937年8月“(伪)满洲国勅令第二百四十八号所设立的株式会社‘满洲’映画协会乃系遂行‘国策’的机关。其使命在于藉电影来彻底普及国民教育,促进国民文化,给与国民以正当的娱乐,更进而作为对内对外的思想宣传的武器,充分发挥电影的机能,宣扬建国的真义。基于上述的使命,‘满映’正努力活动,猛进不懈。”[17]1940年11月15日《华文大阪每日》就“满映”的使命又有如下刊载,与12月版类似,“该协会为遂行‘国策’之一机关,其目的在发扬建国精神,彻底普及国民教育,并促进文化之向上。于国家之平战两时,用以为内外宣传之工具,充分发挥电影之机能,其事业不仅限于电影之制作,同时并包含电影之输出入及配给等事项……由于上述该协会的目的及事业,则其使命也就可以窥知了。因为‘满洲’映画协会是(伪)满洲国的‘国策’会社,所以根据日满一体一心的正义,本着东亚和平理想的真精神。在平常无事的时候,对于本国,灌输与人民以建国精神,对于中国日本等国家,将(伪)满洲国的实在情形,加以介绍,使之充分认识。一旦到了有事的时候,则以电影为工具,来实行对内对外的思想战,宣传战,这也就是它所负的使命了。”[18]从图8中可以看出,“满映”通过电影这种易于为民众所接受的形式,对东北沦陷区中国民众进行殖民主义思想渗透和殖民主义文化教育,“满映”实质上是一个殖民文化侵略机构。

图8 相关“满映”使命描述文本的词云分析

随着日本侵略战争的深入,“满映”文化殖民的触角不断延伸,沿其发行配给网逐步从伪满洲国扩展至华北、华东、华中等地区,直至日本其他占领区,包括朝鲜以及东南亚、中国台湾等地。因此按照日本殖民者所谓“东亚一体”的逻辑,“满映”其实质就是通过构筑具有明显文化殖民倾向的“大东亚电影”来服务于这场侵略战争,不断通过“日满一心一德”的积累来实现所谓的“东亚共荣”。