土地流转是否纾解了农村相对贫困?

2021-11-04何春刘荣增

何春 刘荣增

内容提要: 2020年中国消除绝对贫困后,反贫困的工作重心将转移到解决相对贫困问题,农村的贫困问题一直是国家贫困治理的重点。本文利用2000-2018年省级面板数据实证检验了土地流转对农村相对贫困的影响。研究结果表明:我国的农村相对贫困水平呈现出上升趋势,并且各省份的农村相对贫困变化率具有差异性特征;土地流转促进了农户收入的提升,有利于农村绝对贫困的减少;土地流转导致不同农户获得的收益不同,加剧了农村的相对贫困。根据结论,本文提出完善土地流转制度,提升低收入农户参与土地流转市场的机会与能力的政策建议。

關键词: 土地流转;纾解;农村相对贫困

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2021)05-0103-10

一、引言与文献综述

党的十九届四中全会提出“坚决打赢脱贫攻坚战,建立解决相对贫困的长效机制”,意味着我国反贫困的重心由摆脱绝对贫困向解决相对贫困转变。长期以来,农村地区一直是脱贫攻坚的主战场,土地作为农业生产的关键,不仅是农业生产要素,也是农民重要的资产和资源,具有社会保障等多重功能[1]。1978年开始实行的家庭联产承包责任制,使农户获得了相对独立的土地经营权和收益权,极大地提升了农民生产的积极性,促进了农业产出增加,解决了温饱问题[2]。但伴随着工业化、城镇化的快速发展,以家庭联产承包责任制为中心的土地经营方式带来的收益日渐枯竭,并产生了一些新的问题,如土地零散化经营难以实现机械化生产、农业产业组织化程度低、农业生产效率低下等[3]。1984年,《关于一九八四年农村工作的通知》的发布标志着政策上对农村土地流转的松动迹象。1988年颁布的《中华人民共和国宪法修正案》和《土地管理法》为农村土地流转提供了法律依据。2003年颁布的《农村土地承包法》进一步具体地规定了土地流转的主体、原则、方式等,标志着我国的土地流转步入规范化、制度化。特别是随着2018年土地确权工作的完成,更是推动了农村土地流转。土地流转能够优化土地、劳动力、资金等资源的配置,提升农业生产效率,增加农民收入[4]。但是,土地流转的收益在农村居民内部的分配未得到足够重视,土地流转是否影响了农村居民的相对贫困,如果有影响,是纾解了还是加剧了农村的相对贫困?

土地流转通过让“耕种者有沃土,务工者无羁绊”重新配置了土地资源,实现了土地价值增值。因此,从理论上而言,无论是土地转出方还是转入方,都能够实现收入水平的提高。近些年,有不少学者围绕土地流转的增收效应进行了相关研究,并得到了较为一致的结论。王春超(2011)[5]认为土地和劳动力资源的市场化对提高农户收入水平具有重要作用。李中(2013)[6]运用双重差分模型对邵阳市调查数据的研究表明参与土地流转的农户在农村地租收入、非农务工收入以及农村居民人均纯收入均高于未参与土地流转的农户。史常亮等(2017)[7]基于农户微观调查数据的研究表明土地流转能够优化土地资源配置、提升农户的收入水平。从原因上来看,农业补贴、土地价值等是土地承租方追求的利益价值,而城市的就业机会和工资水平又是土地出租方从事非农生产的原因。无论是土地承租还是土地出租都能够提高农户收入水平,并降低农村贫困发生率[8]。

毋庸置疑,土地流转能够通过土地资源的配置实现农民收入水平的提高。但不容忽视的是,由于土地收益分配的不公,可能会导致农户在收入水平增加的同时,农民内部收入差距拉大,相对贫困程度增加。由于农户自身拥有资源的差异,会使他们从土地流转获取的收益并不相同[9]。一些研究也证实了土地流转是一个阶层竞争的问题,越是高阶层的农户越有机会和权力选择土地流转,从土地流转中获得的收益也越多[10-11],而那些较低阶层的农户受到能力、资源的限制,进入土地流转市场的机会低,而且从土地流转中获取的收益也很小[12]。肖龙铎和张兵(2017)[13]对江苏省农村地区调查数据的研究表明,由于农村社会异质化程度不断加大,土地流转对不同收入阶层的农户收入产生了不同影响,土地流转对高收入农户带来的收入增长程度要大于低收入农户收入增长程度,加剧农村居民内部的收入差距。也有学者从土地转入和转出视角进行分析,如郭君平等(2018)[14]利用分位数模型分析了土地流转的收入效应和收入分配效应,得到以下结论:土地转入有助于不同收入阶层农户的增收,但是高收入农户获得的收益更多,而土地转出则仅有利于低收入农户的增收,具有缩小农户收入差距的作用。

综合现有研究可以看出,多数学者分析了土地流转的收入效应及收入分配效应,关于土地流转对农村相对贫困的研究还比较缺乏,而且现有研究主要是从微观农户视角进行分析,从宏观地域视角分析的研究较少。由于微观调查数据种类繁多,覆盖范围不均,不能够准确反映全国发展状况,为此,本文从宏观角度出发,研究土地流转对农村相对贫困的影响。

二、中国农村相对贫困的发展演变

从贫困的研究史看,早期的研究多集中在对绝对贫困的关注,绝对贫困是低于维持身体有效活动的最低生存标准,因此绝对贫困又被称为生存贫困。这种界定贫困的方法有其局限性,一是仅关注于维持基本的生理需求,二是需要将这基本的需求品列成清单并换算成收入,但这基本的生理需求没有科学的固定标准,很难对其进行准确衡量[15]。为此,有学者开始重新定义贫困,Townsend(1971)[16]认为贫困是个人或家庭因缺乏获得食物、住房和参与社会活动等方面的资源,导致生活水平低于社会平均水平, 从而被排斥在社会正常生活状态之外。Townsend的相对贫困理论强调了社会成员间生活水平的比较,是一个主观标准,丰富了贫困的内涵。国内学者在20世纪末期也开始了对相对贫困的关注。关信平认为贫困是在特定社会背景下,部分社会成员缺乏获得一定社会资源的能力,导致生活状态持续性低于社会平均生活标准[17]。童星和林闽纲(1994)[18]认为,相对贫困是一种生存状态,是指群体所需的物质供给、技能保障等低于社会平均水平,缺乏扩大社会再生产的能力。朱登兴(2001)[19]认为,相对贫困是一个社会道德范畴,属于社会公平问题。邢成举和李小云(2019)[20]认为相对贫困是指在特定经济社会条件下,个人或家庭的收入虽然能够维持基本的生存需求,但无法满足当时条件下的其他生活需求的状态。因此,从实质上看,相对贫困体现为人群之间的比较,具有一定的社会结构性。

(一)相对贫困标准

贫困标准的设定是开展反贫困工作的前提,科学合理的贫困标准能够为准确识别贫困对象、制定贫困策略提供科学依据。学术界关于相对贫困标准的设定并没有一个统一的定论,现有研究在设定相对贫困标准时是以平均收入或者中位数收入的某一比例。如Townsend(1971)[16]提出用平均收入作为相对贫困标准。OHiggins & Jenkins(1990)[21]则建议使用平均收入的50%作为相对贫困标准。后期的学者认为中位数比平均值更具有稳健性,因此多采用收入中位数的特定比例作为相对贫困标准[22-23],特别地,Gottlieb & Fruman(2011)[24]通过评估不同的相对贫困标准后,认为收入中位数的60%是最佳的相对贫困标准。中国学者程蹊和陈全功(2019)[25]等提出将相对贫困标准设定为收入中位数的某一比例。汪晨、万广华、吴万宗(2020)[26]采用收入中位数的60%作为相对贫困的基准标准,采用收入中位数的40%和50%作为参考标准对中国区域的相对贫困进行了测算比较。还有学者采用动态的相对贫困标准,如孙久文和夏添(2019)[27],叶兴庆和殷浩栋(2019)[28]指出要借鉴国际经验,并基于我国国情,采用收入中位数的一定比例确定相对贫困线,并随着经济的发展相应地提高这一比例。考虑到中国仍处于社会主义初级阶段,社会主义制度还并不完善,为此,本文将农村居民收入中位数的40%作为基准贫困线,并以农村居民收入中位数的50%和60%作为参考贫困线。

(二)相对贫困测算

获得某一特定人口相对贫困程度的最直接的方法是分析从基于家庭调查的微型数据集中提取的具有代表性的样本。在这种情况下,分配收入的中位数很容易确定,而低于中位数一定比例(例如40%、50%或60%)生存的个人数量很容易直接计算。然而,鉴于家庭调查数据种类繁多,覆盖范围不均,难以准确衡量全国范围的相对贫困。为此,本文采用国家统计局公布的收入分组数据,借鉴的Garroway(2012)[29]的研究,利用Datt开发的计算工具和世界银行提供的PovcalNet软件计算相对贫困。具体做法是,给定平均可支配收入和收入分组数据集Lorenz曲线上的几个点,PovcalNet将估计整个Lorenz曲线的参数,根据估计结果,确定收入中位数,然后将收入中位数的某一比例设定为贫困线,再次使用PovcalNet软件进行估计,就得到相对贫困发生率。具体计算原理如下:

Datt开发的计算工具,包含了Lorenz曲线的两种形式,一种是Lorenz曲线的β模型的函数形式,另一种是Lorenz曲线的广义二次模型的函数形式,可根据这两种函数形式,求得洛伦兹曲线的中值。

Lorenz曲线的β模型的函数形式,将Lorenz曲线定义为平均值和参数θ、γ、δ的函数,Povcal估计如下:

L(p)=p-θpγ(1-p)δ (1)

求微分后

L′(p)=1-θpγ(1-p)δ γ p - δ 1-p (2)

在中位数处的微分结果为:

L′(0.5)=1-θ(γ-δ)( 1 2 )γ+δ-1 (3)

求中位數的值为:

x(0.5)=μ 1-θ(γ-δ)( 1 2 )γ+δ-1 (4)

类似地, Lorenz曲线的广义二次模型的函数形式,将Lorenz曲线定义为平均值和参数a,b,c的函数,PovcalNet估计如下:

L(p)=- 1 2 bp+e+(mp2+np+e2)1/2 (5)

其中,e=-(a+b+c+1), m=b2-4a,n=2be-4c,r=(e2-4me2)1/2

求微分后

L′(p)=- b 2 - (2mp+n)(mp2+np+e2)-1/2 4 (6)

在中位数处的微分结果为:

L′(0.5)=- b 2 - (m+n)(m/4+n/2+e2)-1/2 4 (7)

求中位数的值为:

x(0.5)=

μ - b 2 - (m+n)(m/4+n/2+e2)-1/2 4 (8)

一旦根据洛伦兹曲线参数推断出中位数,我们将贫困线设置为中位数的40%,然后,我们使用原始的Povcal公式直接从洛伦兹曲线参数、平均值和给定贫困线推导贫困人口。

广义二次型模型指定的方程是一个封闭式方程,因此可以进行解析。在这种情况下,贫困人口的定义如下:

H=- 1 2m {n+r(b+2z/μ) (b+2z/μ)2-m -1/2} (9)

另一方面,定义Beta模型的方程是一个开放式表达式,需要数值求解隐式非线性方程。根据贝塔模型,贫困人口的定义如下:

θHγ(1-H)δ γ H - δ (1-H) =1- z μ (10)

对于每个分布,我们根据PovcalNet软件中内置的验证过程,使用最适合数据的参数化。验证过程执行一个简单的拟合优度度量,然后检查两种函数形式的Lorenz曲线的有效性,根据有效性选择更为合适的函数。

(三)各省份农村相对贫困变化状况

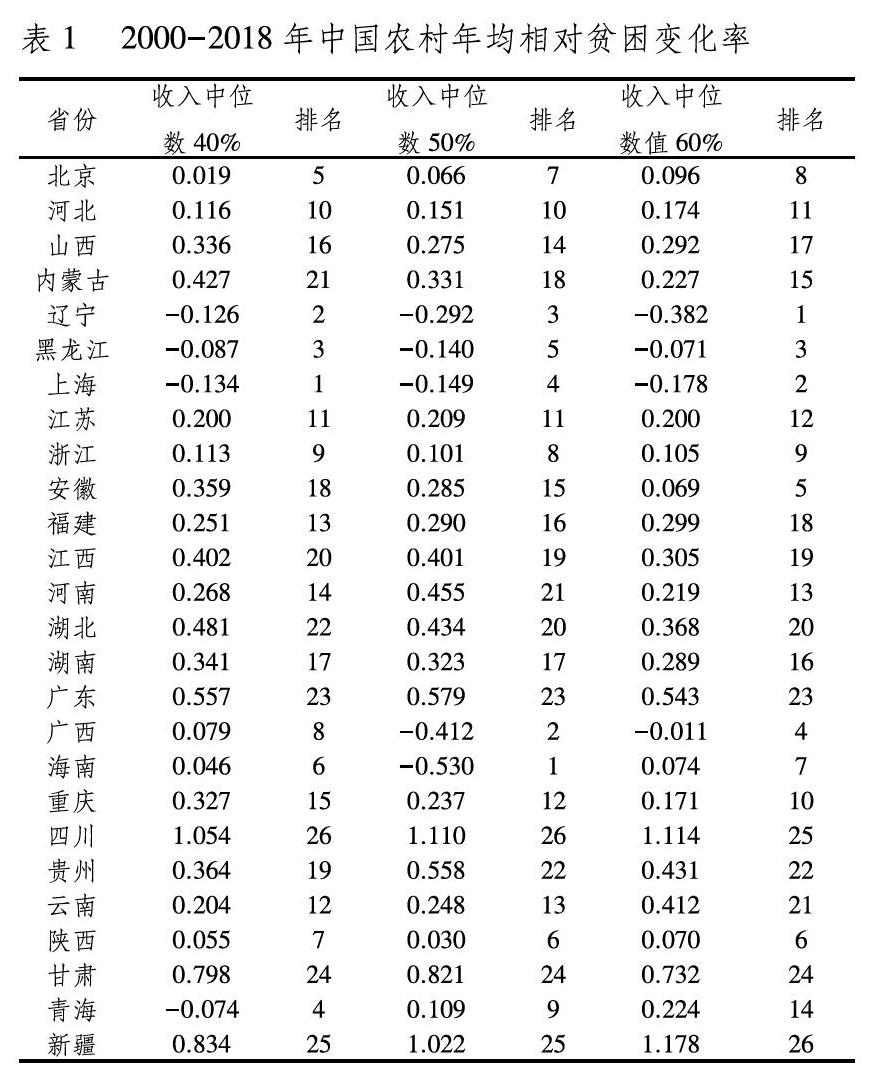

根据上述计算方法,测算出中国各省份农村的相对贫困程度,为分析各省份农村相对贫困变化状况,本文采用年均相对贫困变化率测度不同贫困标准下各省份相对贫困的变化。其中,年均相对贫困变化率=(期末相对贫困率-期初相对贫困率)/跨越的年份。表1分别显示在收入中位数的40%、50%、60%下的中国各省份农村的年均相对贫困变化率。

在收入中位数40%的贫困标准下, 相对贫困变化率上升最多的省份是四川,上升了约105.4%,其次是新疆和甘肃,分别上升了83.4%和79.8%。 相对贫困变化率上升较多的省份为广东、湖北、内蒙古、江西。相对贫困变化率上升最低的省份是上海,上海的相对贫困变化率为-13.4%, 意味着上海的相对贫困程度是下降的,位于第二、第三位的辽宁和黑龙江,相对贫困变化率分别下降了12.6%、8.7%。

在收入中位数50%的贫困标准下,相对贫困变化率上升最多的省份是四川,上升了111%,其次是新疆和甘肃,分别上升了102.2%和82.1%。广东、贵州、河南的相对贫困变化率上升也较高。相对贫困减缓的省区为海南,相对贫困变化率为-53%,相对贫困变化率上升较低的省份是广西和辽宁,分别下降了41.2%和29.2%。

在收入中位数60%的贫困标准下,除辽宁、上海、黑龙江、广西的相对贫困减缓外,其余省份的相对贫困都是上升的,其中相对贫困变化率上升最多的省份是新疆,上升了117.8%,其次是四川和甘肃,分别上升了111.4%和73.2%。相对贫困变化率上升较多的省份为广东、贵州、云南、湖北,上升较低的省份是安徽和陕西,分别上升了6.9%和7.3%。

三、理论分析与研究假说

土地流转是将土地的经营权在农户之间进行转让交易的一种市场行为,土地流转将土地这一生产要素重新进行调整和分配,改变着农户在资本、人力等要素在农业生产中的配置格局,从而影响到农户的收入格局。理论上讲,无论是土地转入方还是土地转出方都能够在土地流转过程中获取较多的收益,然而受到多种因素的限制,并非所有农户都能按照自己的愿望去完成土地交易[12,30]。下面就分别对土地转入和转出两种情况进行详细分析。

首先,从土地转入角度分析。农业经营性收入是农民的重要收入来源,土地转入的面积和质量都是影响农业收入的重要因素,当土地经营面积增加时,有利于土地、人力、财力等资源的整合,实现土地的规模化、集约化生产经营,提高农业生产率,获取更高的农业经营性收入[31]。但土地流轉的市场选择效应使土地流向于具有较强支付能力的高收入农户,与低收入农户相比,高收入农户由于具有雄厚的资金基础,愿意支付更多的租金租到土地,而且高收入农户也往往具备较高的知识水平和市场信息获取能力等优势,在经营管理方面也更容易采用新技术、新理念,提升管理的能力和效率,从而获取更高的经营效益。而低收入农户由于资金的限制则很难从土地流转市场中获得土地,或者是获得的土地数量不足以达到土地规模经营的门槛,致使从土地流转中获取的收益较小。因此,从土地流入角度看,高收入农户要比低收入农户获得更高的土地流转收益[32]。

其次,从土地转出角度分析。土地作为农业生产的重要生产要素,也是农民生活的基础保障[33]。农户将土地流转出去,不仅能够获得一定的财产性收入,也能够使他们从农业生产中解放出来,从事一些生产效率较高的非农行业,如个体经营、进厂打工或者进行家庭创业,增加工资性收入等非农收入。因此,从这一角度讲,农户通过土地转能够同时增加财产性收入和工资性收入,有利于其收入水平提升。但是这需要有充足的就业岗位以及足以与岗位相匹配的劳动力为前提的。而随着农村社会的不断分化,高收入农户往往具有高的人力资本水平和较强的市场信息能力,能够在劳动力市场获取较好的工作岗位,而且高收入农户的资金充足,也更可能实现创业, 从而能够获取较高的非农收入,但低收入农户不具备这些优势,实现创业或者自行就业的可能要低于高收入农户,即便能在劳务市场找到工作,收入水平也相对较低。

由此可以看出,无论是低收入农户还是高收入农户都是能够从土地流转中获取收益,有助于农村绝对贫困的减少,但是相对于低收入农户,高收入农户从土地流转中获得的收益更大,从而会加剧了土地流转的收入分配不公平。基于此,我们提出以下假说:

假说H1:土地流转能够增加农民的收入,有利于农村绝对贫困的减缓。

假说H2:土地流转收益在农户间的分配不均,对高收入农户带来的收益更高,加剧了农村相对贫困。

四、模型设定与变量选取

(一)模型设定

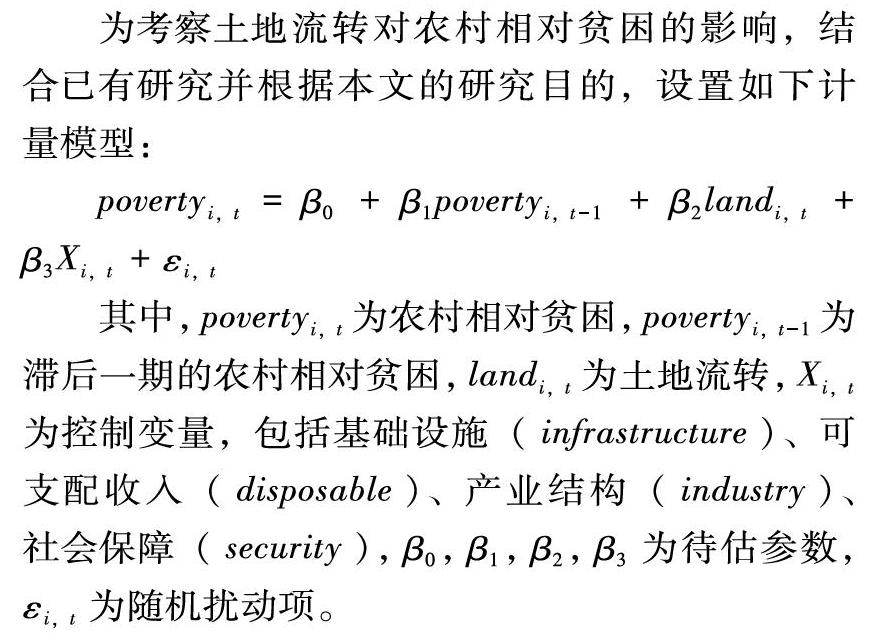

为考察土地流转对农村相对贫困的影响,结合已有研究并根据本文的研究目的,设置如下计量模型:

povertyi,t=β0+β1povertyi,t-1+β2landi,t+β3Xi,t+εi,t

其中,povertyi,t为农村相对贫困,povertyi,t-1为滞后一期的农村相对贫困,landi,t为土地流转,Xi,t为控制变量,包括基础设施(infrastructure)、可支配收入(disposable)、产业结构(industry)、社会保障(security),β0,β1,β2,β3 为待估参数,εi,t为随机扰动项。

(二)变量选取

考虑到微观数据的可获性比较弱,而且数据也不能涵盖全部省份,进行分区研究有所限制,为此,本文采用可获性比较高、数据量比较全的省级面板数据研究土地流转对农村相对贫困的影响。选取的被解释变量为农村相对贫困(前文已详细介绍,这里不再重复),主要解释变量为土地流转,控制变量有基础设施、产业结构、居民可支配收入、社会保障。此外,本文还选取了农村绝对贫困作为对照变量。变量选取具体如下:

1.对照变量

绝对贫困(abpoverty):借鉴崔万田和何春(2018)[34]的做法,以中央公布的2300元(2011年)为贫困标准,根据农村居民收入分组数据利用世界银行网站提供的PovcalNet软件进行贫困测量。

2.主要解释变量

土地流转(land):现有的统计资料中并没有专门针对各省份的统计数据,考虑到土地流转是实现土地的规模化、集约化经营的重要途径。为此,本文借鉴游和远和吴次芳(2010)[35],张笑寒和岳启凡(2019)[36]的做法,采用反映土地经营规模的农户户均播种面积衡量土地流转。

3.控制变量

基础设施(infrastructure):基础设施是经济发展的基础保障,特别是水电基础设施的建设能够改善农业条件,提升农业生产效率。本文采用农村水电站个数反映农村基础设施建设状况。

产业结构升级(industry):根据产业的发展规律,农业产业比重不断降低,非农化和服务化将是产业未来的发展方向,尤其是第三产业的发展是产业结构升级的重要标志,产业结构升级影响着劳动力的就业结构和收入结构。本文采用第三产业比重反映产业结构升级。

居民可支配收入(disposable):可支配收入的提升意味着居民生活的水平上升和生活条件的改善,对贫困发生率有着重要影响。本文采用消除物价指数的农村居民人均可支配收入进行衡量。

社会保障(security):社会保障是政府对陷入经济困难的群体给予的物质帮助,是维护社会稳定的最后防线。农村贫困群体中的老弱病残人员因劳动能力的丧失不能参与工作,获取收入,需要社会保障的兜底来维持这部分贫困群体的基本生活。本文采用消除物价指数的农村社会保障支出进行衡量。

上述指标数据主要来源于《中国农村贫困监测报告》《中国人口和就业年鉴》《中国农村统计年鉴》以及各省的《统计年鉴》等,样本量为26个省(天津、吉林、山东、西藏、宁夏数据缺失),时间跨度为2000年到2018年。各变量的统计性描述如表2所示。

五、实证检验与分析结果

(一)土地流转对农村绝对贫困的检验分析

对经济问题的分析中,内生性问题是考虑的重点问题。为此,本文采用系统GMM方法进行估计,由于包含了被解释变量的滞后项,能在一定程度上缓解内生性问题。为了和绝对贫困进行比较分析,本文首先检验了土地流转对农村绝对贫困的影响,检验结果如表3所示。根据回归结果显示,AR(2)的检验结果表明扰动项的差分不存在二阶自相关,Sargan检验的结果表明工具变量的有效性。方程(1)-(5)中土地流转的系数均显著为负,表明土地流转有助于农村绝对贫困的减少,验证了假设H1。原因可从以下两个方面解释:其一,对土地转入方而言,土地经营面积的增加实现了土地规模化的经营,并且可以使劳动力资源、农业生产性资源得到充分利用,有助于农业生产率的提高,促进农户经营性收入的增加。其二,对土地转出方而言,土地转出不仅能够获得持续稳定的租金收入,还能够释放出更多的劳动力投入到非农生产中,从而获取一定的工资性收入,增加了农户家庭收入。此外,还有部分地方政府会对进行土地流转的农户给予补贴,增加了农户的转移性收入。可见,无论是土地转入方,还是土地转出方都能够享受到土地流转带来的收入增加,有利于农户收入水平的提升和绝对贫困的减少。

(二)土地流转对农村相对贫困的检验分析

1.基本回归结果

表4报告了土地流转对农村相对贫困的回归结果。所有方程的结果显示土地流转对农村相对贫困的影响显著为正,表明土地流转加剧农村相对贫困,具体而言,土地流转增加1个单位,农村相对贫困增加0.88个单位。土地流转虽然增加农户收入来源渠道,使参与土地流转的农户收入水平都得到提升,有助于农村绝对贫困的减少。但土地流转作为一种交易,交易成本的存在限制了所有的农户都能够如愿进行土地交易[30]。特别那些低收入农户,由于资金、技术等的限制,很难从土地流转市场中转入土地,即便能够转入土地,也会因为人力资本、资金资源的约束难以实现土地规模化的经营。从土地转出角度看,低收入农户由于自身人力资本有限,很难在劳务市场中找到一份合适的工作,有的农户甚至可能不会选择转出土地,更多的是将土地作为生活基础的保障,继续从事以家庭为单位的农业生产。而对于高收入农户,由于具备资金、信息、技术等多方面的优势,不仅能够较为容易地从土地流转市场中转入大量土地从事规模化的农业经营,获取较高的经营性收入,也能够通过土地流转对资源进行优化配置,提升收入水平。可见,无论是土地转入还是土地转出,低收入农户在土地流转过程中都不具备优势,获得的收益也最小。正是土地流转在不同收入农户间产生的收益不同,加剧了农村的相对贫困,验证了假设H2。

此外,其他控制变量对农村相对贫困的影响也基本和预期一致。具体包括:滞后一期相对贫困系数显著为正,表明相对贫困并不是一个暂时性问题,具有一定的延续性;社会保障对农村相对贫困的影响为正,原因在于我国的社会保障程度比较低,保障资金和覆盖面比较少,不能够真正改善贫困居民生活状态,加上社会保障制度的不完善,不能够有效识别并帮助困难群体,导致这部分困难群体的收入和其他居民的收入差距拉大,相对贫困加剧。基础设施建设能够改善农村的相对贫困。基础设施建设是一项惠民工程,特别是低收入农户,更能够通过水电基础设施的建设和完善增加可支配收入,从而有利于农村相对贫困的减少。产业结构升级能够加剧农村相对贫困。众所周知,第三产业由于门类多,行业全,成为吸纳劳动力人数最多的产业。但是第三产业的就业层次差距较大,既有金融、医疗等现代服务业,也有低附加值的初级服务业。而农村中高收入农户和低收入农户的人力资本水平存在明显差别,导致他们在从事第三产业获得的收入水平也存在较大差异,从而加剧了农村居民的相对贫困。人均可支配收入的系数显著为正,意味着经济越发达,不平等程度越高,原因在于我国的收入分配制度还不健全,伴随着城镇化和工业的快速发展,高收入农户在生产资源上的垄断地位能够帮助他们在短期内获得高收入,而低收入农户则因资源的匮乏处于较低收入水平,加剧了农村社会的财富分化,由此加大了相对贫困。

2.内生性检验

虽然使用系统GMM模型能够缓解一定程度的内生性问题,但是仍然不能排除存在内生性的可能。第一,由于相对贫困的内涵比较丰富,目前没有十分准确地衡量相对贫困的方法,本文利用农村居民收入分组数据测算的相对贫困可能存在一定的偏差;第二,受到数据资料的限制,本文不可能将所有影响相对贫困的因素都考虑在内,可能会存在遗漏部分变量问题;第三,土地流转和农村相对贫困之间可能存在双向因果关系,这些原因都会导致内生性问题的存在,内生性的存在可能会导致估计结果的偏误。为此,本文进一步采用常用的工具变量法,进行内生性检验。根据部分学者的做法,采用滞后一期的土地流转作为工具变量,一方面,滞后一期的土地流转和当期的土地流转高度相关,与误差项不相关,满足与内生变量相关的前提,另一方面,土地流转的滞后期不能直接影响被解释变量,满足工具变量外生性的要求。因此,本文将滞后一期的土地流转作为工具变量加入分析当中,采用IV-2SLS进行回归,结果如表5所示。结果表明,土地流轉对农村相对贫困的依然显著为正,表明土地流转能够加剧农村相对贫困。

3.稳健性检验

(1)方法替换。目前常用的动态面板回归方法主要有系统GMM和差分GMM两种。上文使用了系统GMM估计方法对模型进行回归,为此,本部分使用差分GMM重新进行了回归,回归结果见表6。其中列(1)为土地流转对农村相对贫困的基本方程回归结果,列(2)-(5)为土地流转对农村相对贫困扩展方程的回归结果,土地流转的系数显著为正,表明本文的结论具有稳健性。

(2)敏感性检验。在分析土地流转对农村相对贫困影响的同时,还应该注意由于贫困标准的不同而导致的检验结果的差异。为此,本文分别采用农村居民收入中位数的50%和60%作为相对贫困标准对模型进行重新进行回归。估计结果如表7所示。其中,方程(1)、(2)是以农村居民收入中位数的50%为贫困标准的检验结果,方程(3)、(4)是以农村居民收入中位数的60%为贫困标准的检验结果。表7所示,所有方程中土地流转的系数均显著为正,表明土地流转加剧农村相对贫困的结论依然成立。同时可以看出,在使用不同的贫困标准时,土地流转影响农村相对贫困的效应是存在差异的,使用农村居民收入中位数的40%作为相对贫困标准时, 土地流转对其影响效应最小,平均土地流转每增加1个单位,会使相对贫困程度增加0.88个单位,而使用农村居民收入中位数的50%和60%作为相对贫困标准时,平均土地流转每增加1个单位,会使相对贫困程度分别增加0.97个单位和1.45个单位。由此可见,较高的相对贫困标准设定会增加土地流转对相对贫困的影响效应。

六、结论与启示

土地流转实现我国农业现代化和乡村振兴的重要举措,土地流转通过改变着农户家庭资源的配置状况,影响着农户家庭的收入。本文利用2000-2018年省级面板数据实证检验了土地流转对农村相对贫困的影响。研究显示,土地流转实现了农业规模化、集约化的生产,提升了农业生产率和农户家庭的经营性收入,有利于农村绝对贫困的减少,但土地流转所产生的收益在不同农户间的分配是不均等的,高收入农户从中获取的收益更多,加大农村地区的相对贫困程度。因此在土地流转成为不可逆转的趋势下,缓解农村相对贫困问题是我们要思考的问题,基于本文的研究,土地流转过程中不同收入水平的农户享受到的土地流转带来的收益差距加剧了农村相对贫困,为此,本文提出以下两点启示:

第一,完善土地流转制度。完善的土地流转制度是实现土地流转公平高效进行的基础保障。首先,完善土地流转网络平台。借助于互联网技术,将参与土地流转的农户信息以及土地信息进行详细登记,方便土地流转双方进行洽谈。其次,创新土地流转方式。目前我国的土地流转主要以出租、转包、转让为主,这三种土地流转方式虽然简单快捷,但也存在容易产生土地纠纷,农户收益低等弊端,为此,要借助于互联网经济,鼓励农户以入股、抵押、信托等新形式进行土地流转,切实保护农户的相关权益。最后,加强土地流转管理。政府相关部门要明确土地流转双方的权利和义务,并成立土地流转纠纷解决平台,保证土地流转的顺利进行。

第二,提升低收入农户参与土地流转市场的能力。土地流转市场准入“门槛”的存在,增加了低收入农户参与土地流转的难度,为此,政府要降低低收入农户进行土地交易的成本和费用,促使他们能够参与到土地流转中,更充分地分享土地流转的收益。然后,为低收入农户提供土地流转信贷支持,增强土地转入的能力,同时为低收入农户提供技术指导,促进农业生产的规模化经营,提升农业经营性收入;最后,加大非农劳动市场的发展,对农村劳动力进行非农就业培训,增强其在非农劳务市场的竞争能力,提升工资性收入。

参考文献:

[1] Zhou Y, Guo L, Liu Y. Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice[J].Land Use Policy, 2019, 82:339-348.

[2] 向玲.新农村背景下农地产权结构变化及其对农户收入影响研究[D].武汉:华中科技大学, 2013.

[3] Zhang L, Feng S, Heerink N, et al.How do land rental markets affect household income? Evidence from rural Jiangsu, P.R.China[J].Land Use Policy, 2018, 74:151-165.

[4] Lu, H., Xie, H.Impact of changes in labor resources and transfers of land use rights on agricultural non-point source pollution in Jiangsu Province.China.J.Environ.Manag,2018,207:134-140.

[5] 王春超.農村土地流转、劳动力资源配置与农民收入增长:基于中国17省份农户调查的实证研究[J].农业技术经济,2011(1):93-101.

[6] 李中.农村土地流转与农民收入——基于湖南邵阳市跟踪调研数据的研究[J].经济地理, 2013,33(5):144-149.

[7] 史常亮, 栾江, 朱俊峰.土地经营权流转、耕地配置与农民收入增长[J].南方经济, 2017(10):36-58.

[8] 陈飞, 翟伟娟.农户行为视角下农地流转诱因及其福利效应研究[J].经济研究, 2015,50(10):163-177.

[9] 史常亮.农户土地流转收入效应的异质性分析[J].学习与实践, 2019(3):37-46.

[10] 冷智花, 付畅俭, 许先普.家庭收入结构、收入差距与土地流转——基于中国家庭追踪查(CFPS)数据的微观分析[J].经济评论, 2015(5):113-130.

[11] 田先红, 陈玲.“阶层地权”:农村地权配置的一个分析框架[J].管理世界, 2013(9):69-88.

[12] 田传浩, 贾生华.农地市场发育、耕地配置与反贫困——基于苏浙鲁村庄的经验[C].中国土地学会学术年会,2008年中国土地学会学术年会论文集,2008.

[13] 肖龙铎, 张兵.土地流转与农户内部收入差距扩大——基于江苏39个村725户农户的调查分析[J].财经论丛(浙江财经大学学报), 2017(9):10-18.

[14] 郭君平, 曲颂, 夏英,等.农村土地流转的收入分配效应[J].中国人口资源与环境,2018,28(5):160-169.

[15] 杨立雄,谢丹丹.“绝对的相对”抑或“相对的绝对”-汤森和森的贫困理论比较[J].财经科学, 2007(1):59-66.

[16] Townsend, Peter.The concept of poverty [M].Heinemann Educational, 1971.

[17] 关信平.中国城市贫困问题研究[M].长沙:湖南人民出版社,1999.

[18] 童星, 林闽钢.我国农村贫困标准线研究[J].中国社会科学, 1994(3):86-98.

[19] 朱登兴,安树伟.中国农村贫困问题与城镇贫困问题比较研究[J].当代财经,2001(9):20-23.

[20] 邢成举, 李小云.相对贫困与新时代贫困治理机制的构建[J].改革, 2019(12):16-25.

[21] OHiggins, M.and S.P.Jenkins.Poverty in the EC:Estimate for 1975,1980,and 1985 in Analysing Poverty[A].Luxembourg: Eurostat,1990.

[22] Preston, I.Sampling Distributions of Relative Poverty Statistics[J].Journal of the Royal Statistical Society, 1995,44(1):91-99.

[23] Madden D. Relative or absolute poverty lines: a new approach[J].Review of Income and Wealth,2000,46(2):181-199.

[24] Gottlieb, D., and A.Fruman.A Quality-Index of Poverty Measures[R].ECINEQ Working Paper,2011.

[25] 程蹊,陈全功.较高标准贫困线的确定:世界银行和美英澳的实践及启示[J].贵州社会科学, 2019(6):141-148.

[26] 汪晨,万广华,吴万宗.中国减贫战略转型及其面临的挑战[J].中国工业经济, 2020(1): 5-23.

[27] 孙久文,夏添.中国扶贫战略与2020年后相对贫困线划定——基于理论、政策和数据的分析[J].中国农村经济, 2019(10):98-113.

[28] 叶兴庆, 殷浩栋.从消除绝对贫困到缓解相对贫困:中国减贫历程与2020年后的減贫战略[J].改革, 2019(12):5-15.

[29] Garroway C, Juan Ramón de Laiglesia.On the Relevance of Relative Poverty for Developing Countries[J].Oecd Development Centre Working Papers, 2012:1-57.

[30] 金松青, Klaus Deininger.中国农村土地租赁市场的发展及其在土地使用公平性和效率性上的含义[J].经济学(季刊), 2004(3):223-248.

[31] 李成明, 孙博文, 董志勇.农户异质性、农地经营权流转与农村收入分配——基于中国庭追踪调查数据(CFPS)的实证研究[J].农村经济, 2019(8):26-33.

[32] 史常亮, 栾江, 朱俊峰,等.土地流转对农户收入增长及收入差距的影响——基于8省农户调查数据的实证分析[J].经济评论, 2017(5):152-166.

[33] 冷智花, 付畅俭, 许先普.家庭收入结构、收入差距与土地流转——基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据的微观分析[J].经济评论, 2015(5):113-130.

[34] 崔万田, 何春.城镇化的农村减贫效应:理论机制与实证检验[J].经济科学, 2018(4):89-102.

[35] 游和远, 吴次芳.农地流转、禀赋依赖与农村劳动力转移[J].管理世界, 2010(3):65-75.

[36] 张笑寒, 岳启凡.土地规模化经营促进农业生产性投资了吗?——基于全国三十一个省(市)的面板数据[J].审计与经济研究, 2019, 34(4):87-93.

Has Land Circulation Relieved the Relative Poverty in Rural Areas?

HE Chun1, LIU Rong-zeng2

(1. School of Economics, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou 450046, China;

2. Coordinated Urban and Rural Development Innovation Center of Henan Province,

Henan University of Economics and Law, Zhengzhou 450046,China)

Abstract: After the elimination of absolute poverty in China in 2020, the focus of anti-poverty will be shifted to solving the problem of relative poverty. Poverty in rural areas has always been the focus of national poverty governance. This paper empirically tests the impact of land circulation on the relative poverty in rural areas by using provincial panel data from 2000 to 2018. The results show that: relative poverty level in rural areas in China shows an upward trend, and the change rate of relative poverty in rural areas in different provinces has different characteristics; land circulation promotes the increase of farmers′ income, which is conducive to the reduction of absolute poverty in rural areas; land circulation leads to different income of different farmers, which aggravates the relative poverty in rural areas.According to the conclusion of this paper, it puts forward the policy enlightenment of improving the land circulation system and enhancing the opportunities and ability of low-income farmers participate in land circulation market.

Key words: land circulation; relief; relative poverty in rural areas

(責任编辑:周正)