先进制造业服务化推动GVC升级机理及影响因素研究

2021-11-04孙明哲綦天熠

孙明哲 綦天熠

内容提要: 先进制造业GVC升级是推动我国经济高质量发展的重要动力,本文基于价值链理论探讨先进制造业服务化推动GVC升级的机理及二者关系的影响因素。研究结果表明:先进制造业服务化显著促进GVC升级,价值链整合在先进制造业服务化与GVC升级关系中起中介效应,FDI和技术水平在先进制造业服务化与GVC升级关系中起正向调节效应。

关键词: 先进制造业;全球价值链;价值链整合

中图分类号:F426 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2021)05-0028-07

一、引言与文献综述

先进制造业的发展水平代表了一个国家的综合国力和核心竞争力,在国民经济体系中处于特殊重要的地位,肩负着中国制造业新旧动能转换的重任。党的十九大报告提出“加快发展先进制造业”,这既是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要内容,也是全面建设社会主义现代化强国的客观需要。 在经济全球化和一体化的深入发展过程中,中国先进制造业基于全球价值链(Global Value Chain, GVC)体系的带动作用和溢出效应获得了长足发展,并深度嵌入到GVC体系之中。 然而与美日欧等发达国家相比,中国先进制造业仍然存在自主创新能力薄弱、制造能力供求失衡和创新产品推广应用困难等问题,在GVC体系中则具体表现为“微笑曲线”的低端锁定,价值增值能力低下,因此先进制造业GVC升级势在必行[1]。特别是在中美贸易摩擦和全球化思潮涌现的时代背景下,GVC重构提速,使得中国先进制造业发展所面临的问题进一步凸显和加剧[2],探寻如何实现中国先进制造业GVC升级已经成为当前相关研究领域的重要课题之一。

在全球经济由工业型经济向服务型经济深度转型的时代背景下,《中国制造2025 规划纲要》提出的“发展现代制造服务业”等八大对策,以及党的“十八届三中全会”所提出的“以市场需求为导向,以科技创新为动力,从产品的前期调研、设计、制造到宣传推广、销售服务等全方位打造高附加值品牌形象”的制造业发展思路,为经济新常态下中国先进制造业的发展指明了“服务化”这一符合时代需求、顺应时代潮流的产业升级方向。以“服务化”解决在GVC 体系中中国先进制造业的现实发展困局已在学术界和产业界达成广泛共识。

在先进制造业服务化与GVC升级的研究中,尽管并未有针对先进制造业基于服务化的GVC升级研究,但很多以高技术制造业为对象的研究具有重要借鉴意义。如刘玉荣和刘芳(2018)曾指出高技术制造业部门中,制造业服务化与全球价值链提升之间存在显著为正的交互效应;中低技术制造业部门参与全球价值链体系对制造业服务化的影响不显著[3]。胡昭玲等(2017)测算并分析了价值链分工三大区块的国家、金砖国家和其他典型国家制造业服务化的特征事实,结果表明:发达国家以信息通讯、专业科技、金融保险服务化为主,发展中国家以批发零售、运输仓储服务化为主;高端服务倾向于融入高技术制造业,低端服务融入低技术制造业[4]。韩霞和吴玥乐(2018)从航空制造业服务化转型视角,指出服务创造和服务增强是航空制造业培育新的价值增长点及竞争优势的重要途径[5]。綦良群和周凌玥(2018)基于装备制造业价值链整合過程模型,提出产业连接密度、知识吸收能力以及服务要素投入端和产出端嵌入的位置差异均对装备制造业价值增值能力存在影响[6]。除此之外,以制造业为对象的研究则更为丰富,如杜新建(2019)研究表明制造业服务化整体能够显著推动全球价值链参与度与全球价值链地位的提升[7]。Baldwin等(2015)[8]和Lanz等(2015)[9]认为制造业服务化可以用制造业参与GVC生产过程中服务业创造的价值比重衡量,制造业服务化程度的提高意味着制造业在GVC位置和产业结构的升级。Kee等(2016)从增加值的视角实证检验了制造业出口服务化对制造业企业国际竞争力的提升有重要作用[10],Miroudot等(2017)研究也发现制造业出口服务化是实现制造业GVC升级的关键[11]。

还有学者开始关注基于服务化实现制造业GVC升级的关键影响因素。杨玲(2015)研究了贸易自由化下服务化在GVC地位中的调节效应,研究发现生产性服务进口贸易对制造业GVC地位的影响包括前向影响效应和后向影响效应[12]。Braxs和Visintin(2017)对服务价值网络进行了八个层面的概括,即支持有限产品的服务、安装产品的服务、补充服务、面向产品的解决方案、系统租赁、经营服务、托管服务解决方案和整体解决方案,认为服务价值网络的构建有利于制造业的GVC升级[13]。Murphree和Anderson(2018)从GVC的角度研究了制造企业规模与转型升级的具体战略选择之间的关系,发现企业规模不同,企业转型升级所选择的战略布局有较大的区别[14]。一些学者还试图从服务异质性的角度加以解释。例如Kuester(2013)指出不同制造业中服务创新的成功因素相关性较低,导致服务化对价值链升级的影响具有异质性[15]。刘斌等(2016)进一步从服务投入异质性的视角分析发现,运输服务化、金融服务化、分销服务化的价值链提升效应作用明显,而电信服务化的价值链升级效应并不显著[16]。郝凤霞和黄含(2019)的研究表明金融保险服务化、技术研发服务化以及批发零售服务化对我国制造业全球价值链参与程度产生显著的促进作用[17]。黄玉霞和谢建国(2020)研究发现,电信和信息服务投入、金融和保险服务投入对制造业增值能力的提升作用更大,而分销和运输服务投入作用较小[18]。

综上,学者们对高技术制造业、制造业服务化与GVC升级之间关系,以及基于服务化实现制造业GVC升级的影响因素展开了大量研究,取得了较为丰富的研究成果。但对于先进制造业服务化推动GVC升级的机理,以及这种推动作用受到哪些因素影响缺乏直接研究和有力解释。为此,本文基于价值链理论,揭示价值链整合在先进制造业服务化推动GVC升级中的中介作用,以及FDI和技术水平两个关键影响因素对先进制造业服务化推动GVC升级的调节作用。研究对于揭示先进制造业服务化推动GVC升级机理及内在逻辑,以及二者间关系的影响因素及作用,促进基于服务化的我国先进制造业GVC升级具有重要理论和现实意义。

二、研究假设与理论模型

(一)先进制造业服务化推动GVC升级

服务化是指制造业在为顾客提供产品的同时,能够提供基于产品的“服务包”,这种“服务包”包含服务、支持、自我服务及知识等[19]。对于先进制造业服务化,其区别于传统制造业服务化之处在于先进制造产品生产流程更加先进、产业链上下游间的配合更加复杂,这就要求基于产品的服务更加高端、知识含量更高。而由于高端、高知识含量的服务要素往往具有更高附加值,因此,先进制造业服务化能够促使先进制造业整体具有更高的产业附加值[20]。同时,当先进制造业服务化达到一定水平,其优质的服务能够满足顾客需求,进而增强顾客粘性[21],也有利于吸引更多顾客,增加产品的国际销量,基于先进制造业服务化带来的“质-高附加值”和“量-高销售量”两方面优势,先进制造业服务化能够显著推动GVC升级。据此,本文提出如下假设:

H1:先进制造业服务化能够推动GVC升级。

(二)价值链整合的中介作用

传统工业经济下,产品主导逻辑是以产品为中心,以价值的“交换功能”为基础。而进入新经济时代后,用户购买的目的并不是产品本身,而是为了获得与之匹配或者额外的效用与便利[22]。相较于普通制造业,先进制造业的生产过程多处于“离散制造”的状态,价值创造能力由加工要素配置的合理性决定,因此各部分生产经营活动必须以“齿轮运转”的形式协调运行[23]。服务嵌入是一种价值功能的创新,这一过程使价值空间被进一步挖掘、价值产生环节更加丰富,而这也必然会导致先进制造业原有价值链的重新整合,形成新的“齿轮运转”形式以便先进制造业的生产经营活动得以继续协调运行[24]。在这一逻辑下,生产环节与服务环节的联合价值创造能够产生“1+1>2”的效果,基于服务化的先进制造业在价值链整合后,主要价值创造模块能力与节奏的同步匹配带来的价值增值远远超出整合前单獨价值模块创造之和[25]。基于此,提出如下假设:

H2:价值链整合在先进制造业服务化与GVC升级间起中介作用。

(三)FDI的调节作用

FDI主要包括中外合资、中外合作及外商独资等形式,其中,无论哪种形式的外商直接投资,对于我国先进制造业,都会带来更大的国际市场,进而拓展我国先进制造业的国际需求,强化了我国先进制造业融入全球价值链的深度和复杂度[26],有利于我国先进制造业基于服务化更好地参与到全球贸易,进而促进先进制造业出口贸易,提高我国先进制造业全球价值链地位。另外,外商直接投资能够为我国先进制造业及现代服务业、生产性服务业等发展带来更多的资本、更先进的知识和技术[27],在资本、知识和技术的驱动下,由于人才流动、知识溢出、技术扩散效应等[28],先进制造业服务化水平会得到进一步提高,更高级的服务要素供给对于促进GVC升级会产生更显著效果。

据此,本文提出如下假设:

H3:FDI在先进制造业服务化推动GVC升级中起正向调节作用。

(四)技术水平的调节作用

一个国家在全球价值链中的地位与其科技水平有绝对紧密的关系[29]。通常而言,具有较高技术水平的国家,其跨国公司往往掌握核心技术,占据着GVC上的高端位置。上文分析已经指出,先进制造业自身高技术、知识密集的行业属性为服务化的实施提供了载体。同样,服务化所带来的外源性技术进步对先进制造业 GVC 升级也提供了支撑[30]。一方面,在国内的生产分工活动中,先进制造业可通过与外部专业服务资源的合作拓展产业价值链,进而积累大量的创新要素提升技术水平;另一方面,在国际生产分工活动中,服务化的实施使得利用国外技术的渠道更加便捷和多样化,先进制造业跨国企业的全球化经营可以在中间品进口与终端产品出口这一过程中进一步获得国外先进的技术,以上活动中产生的技术溢出效应能够提高我国先进制造业的竞争力,进而促进GVC升级。基于此,提出如下假设:

H4:技术水平在先进制造业服务化推动GVC升级中起正向调节作用。

三、实证研究

(一)数据来源与变量说明

1.数据来源。首先,国内外关于GVC地位的测度大多选择WTO和OECD联合推出的WIOD数据库,该数据库免费向公众提供详细可信的细分具体行业的世界投入产出数据,相比TiVA、EORA和GTAP数据库,WIOD数据库将国家投入产出表与多边贸易数据相结合,更为科学且全面的体现全球化生产和分工贸易的具体情况,且其经济体数量、时间跨度也更全面丰富。本文测度GVC地位所采用的数据来源于WIOD数据库发布的最新数据(2016版),包含了2000-2014年44个国家和经济体的56个细分行业的世界投入产出数据。其次,目前关于先进制造业的划分尚未有明确的统一标准,为了使研究更加贴近事实,综合OFDI分类标准、战略性新兴产业、高端装备制造业、高技术产业等范畴,选择电器机械制造业、化学制品业、医药制造业等七个行业作为先进制造业研究样本,相关指标数据主要来源于CSMAR数据库、《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》等。

2.变量说明。

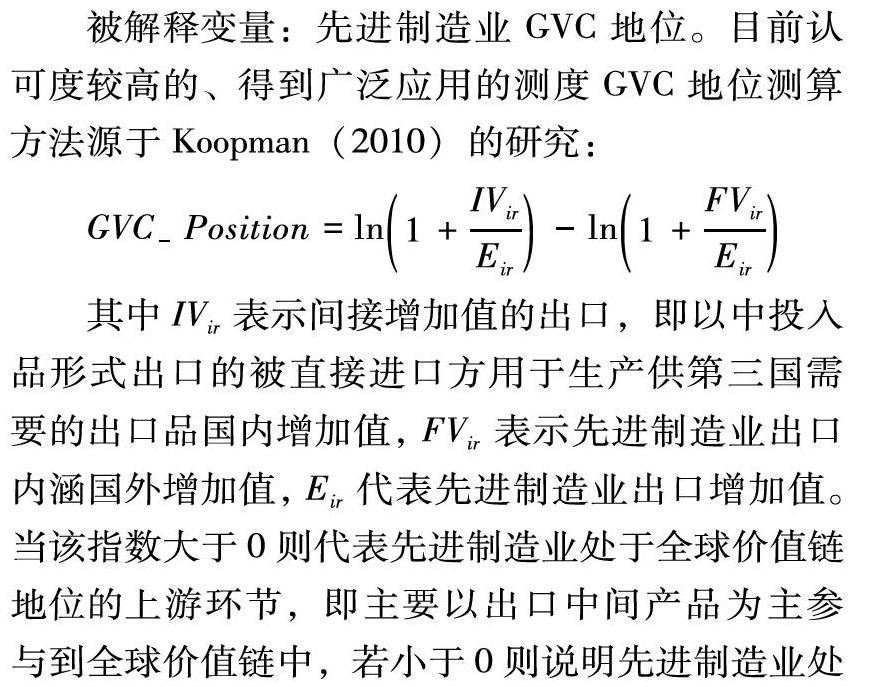

被解释变量:先进制造业GVC地位。目前认可度较高的、得到广泛应用的测度GVC地位测算方法源于Koopman(2010)的研究:

GVC-Position=ln 1+ IVir Eir -ln 1+ FVir Eir

其中IVir表示间接增加值的出口,即以中投入品形式出口的被直接进口方用于生产供第三国需要的出口品国内增加值,FVir表示先进制造业出口内涵国外增加值,Eir代表先进制造业出口增加值。当该指数大于0则代表先进制造业处于全球价值链地位的上游环节,即主要以出口中间产品为主参与到全球价值链中,若小于0则说明先进制造业处于全球价值链地位的下游,即主要通过使用国外中间品投入参与到全球价值链中。

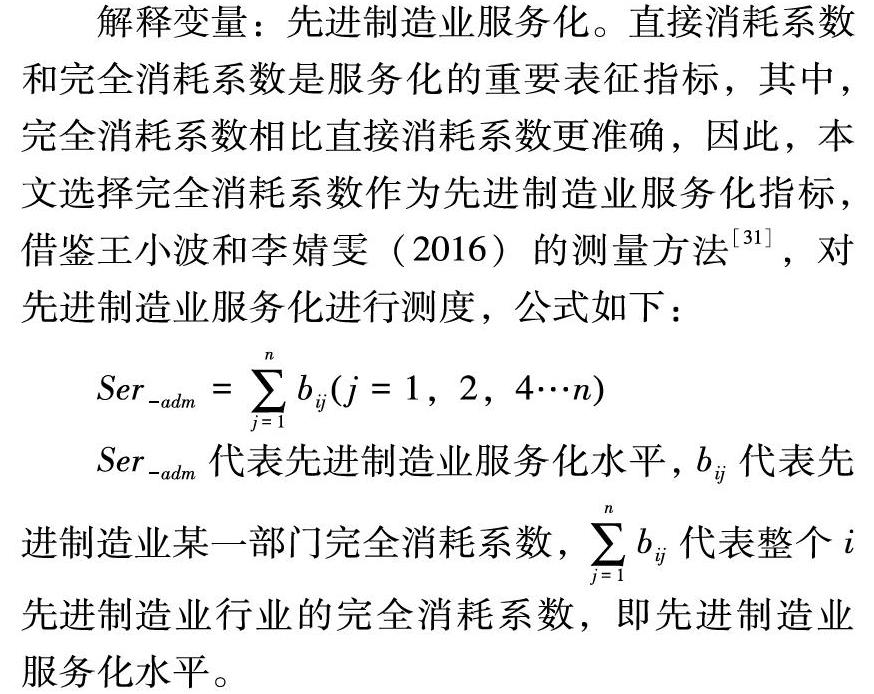

解释变量:先进制造业服务化。直接消耗系数和完全消耗系数是服务化的重要表征指标,其中,完全消耗系数相比直接消耗系数更准确,因此,本文选择完全消耗系数作为先进制造业服务化指标,借鉴王小波和李婧雯(2016)的测量方法[31],对先进制造业服务化进行测度,公式如下:

Ser-adm=∑ n j=1 bij j=1,2,4…n

Ser-adm代表先进制造业服务化水平,bij代表先进制造业某一部门完全消耗系数,∑ n j=1 bij代表整个i先进制造业行业的完全消耗系数,即先进制造业服务化水平。

中介变量:价值链整合。先进制造业价值链整合是先进制造业企业在价值链上对其他拥有资本、知识、人力、资源等生产要素的个体的控制与再组织,进而实现整体效用最大化的过程。常见的价值链整合行为包括企业并购、价值环节外包等,通过在工业发达、技术先进的国家和地区收购企业或购买股份,直接经营或参与经营管理,可以吸收其中的先进技术与服务,有助于提高我国先进制造业的整体服务化水平。因此,选择对外直接投资这一指标来衡量先进制造业行业的价值链整合程度。

调节变量:参考谢科进(2015)的研究,对于技术水平这一调节变量,选择R&D经费内部指标进行衡量[32]。对于FDI这一调节变量,考虑到先进制造业“离散制造”的特征、服务化所涉及的行业较为复杂等因素,仅考察FDI在某一行业的投资未免有失偏颇。因此,选择FDI总额作为研究样本,具体数据来源于CSMAR数据库。

控制变量:贸易开放度。学界普遍认为,一国的贸易开放度与经济增长密切相关[33]。特别是对于我国先进制造业服务化来说,服务贸易全球化是促进服务化发展、提升先进制造业GVC地位的一个重要因素。参考Azman-Saini等(2010)[34]、Jones和Stroup(2013)[35]等的研究,采用加拿大弗雷泽研究所编制的各国经济自由度指数来衡量贸易开放度。

产业政策。作为政府干预产业发展的重要手段之一,产业政策能够向社会发出政策信号进而发挥导向作用,提高社会及私人投资对于特定产业的关注度[36]。即产业政策越强,政府对于相应行业的关注和投资力度越大。因此,选择固定资产投资中的中央投资与地方投资之和衡量产业政策。

劳动力成本。先进制造业服务化不仅需要大量的资金和政策支持,在这一过程中还需要对产业特征、行业现状甚至是国际环境等因素进行综合考量,进而合理的资源配置。因此,先进制造业服务化需要一大批能够在复杂的商业和技术环境下准确地预测下一步的方向、能够根据实际情况做出规划、逐步落实的高素质劳动力,这也会相应增加劳动力成本。因此,选择先进制造业从业人员平均工资这一指标衡量劳动力成本。

(二)模型构建

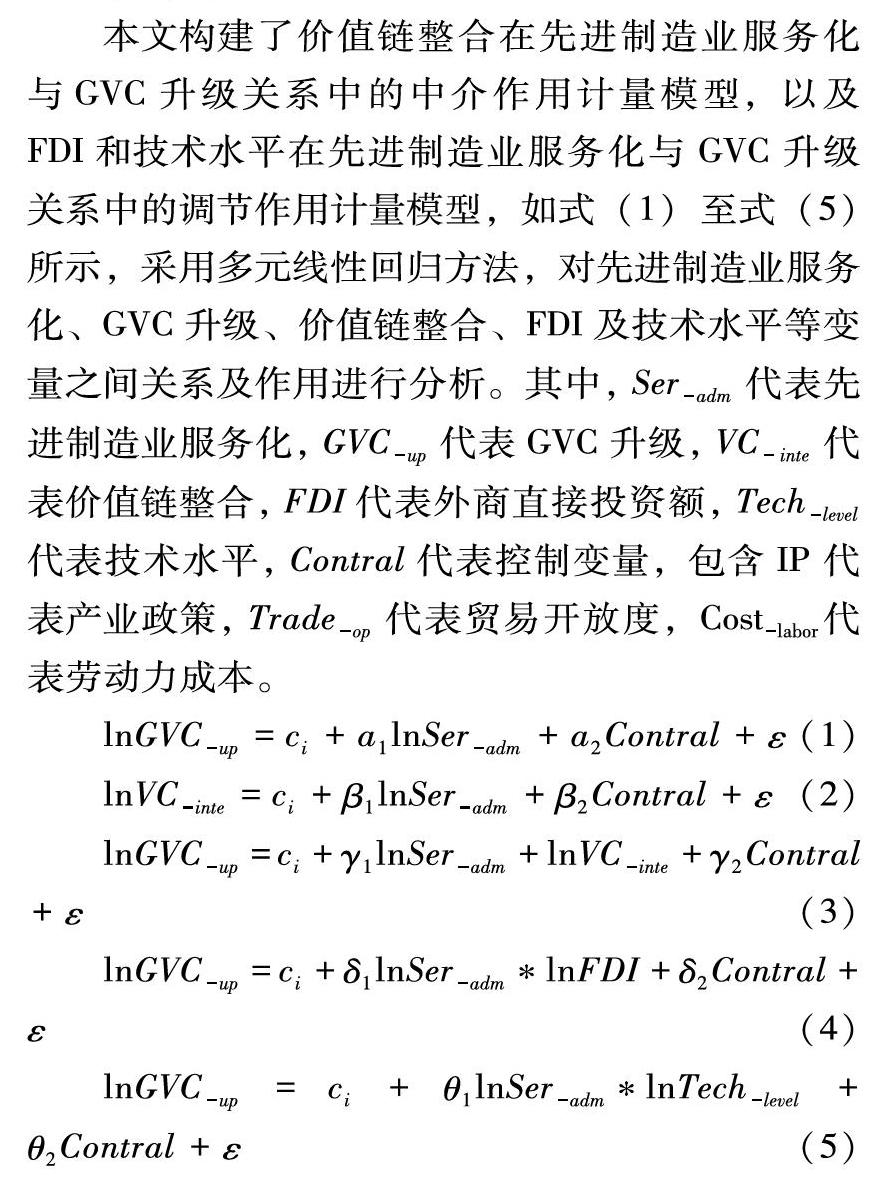

本文构建了价值链整合在先进制造业服务化与GVC升级关系中的中介作用计量模型,以及FDI和技术水平在先进制造业服务化与GVC升级关系中的调节作用计量模型,如式(1)至式(5)所示,采用多元线性回归方法,对先进制造业服务化、GVC升级、价值链整合、FDI及技术水平等变量之间关系及作用进行分析。其中,Ser-adm代表先进制造业服务化,GVC-up代表GVC升级,VC-inte代表价值链整合,FDI代表外商直接投资额,Tech-level代表技术水平,Contral代表控制变量,包含IP代表产业政策,Trade-op代表贸易开放度,Cost-labor代表劳动力成本。

lnGVC-up=ci+a1lnSer-adm+a2Contral+ε (1)

lnVC-inte=ci+β1lnSer-adm+β2Contral+ε (2)

lnGVC-up=ci+γ1lnSer-adm+lnVC-inte+γ2Contral+ε (3)

lnGVC-up=ci+δ1lnSer-adm*lnFDI+δ2Contral+ε (4)

lnGVC-up=ci+θ1lnSer-adm*lnTech-level+θ2Contral+ε (5)

(三)假设检验及结果分析

首先,对相关研究变量进行共线性分析,确定相关变量之间不存在共线性问题,结果如表1所示,各变量VIF均小于10,平均VIF小于5,证明不存在共线性问题,可以运用多元回归方法对价值链整合的中介作用进行检验。

基于公式(1)、(2)和公式(3),借鉴温忠麟等(2005)三步法检验价值链整合中介作用[37],结果如表2所示:由表2中模型1可知,先进制造业服务化系数为0.361,且 p<0.01,具有显著性,说明先进制造业服务化能够显著推动GVC升级,假设1成立。正如假设1中提到,先进制造业通过服务化,使得更多高级、高知识含量的服务要素嵌入产品之中,增加了产品的附加价值,同时,服务化带来的差异化,服务水平提高引起的“客户依赖效应”以及对新顾客的吸引效应,使得服务化提升了先进制造业“质-高附加值”和“量-高销售量”两方面效果,进而推动了先进制造业GVC升级。

进一步地,表2显示了价值链整合的中介作用,从中可得到以下几方面信息:第一,价值链整合在先进制造业服务化与GVC升级过程中起中介效应。表中数据显示出,在价值链整合这一中介变量的参与下,先进制造业服务化对GVC的促进作用得到进一步提升。这是由于先进制造业服务化是一个产业内要素分解再重新集聚的过程,价值链整合活动能够通过优化先进制造业价值链构成、形成新的价值创造体系,从而达到与服务化互相配合、促进先进制造业GVC升级的目的。第二,产业政策在其中能够起到正向促进作用。根据模型3可知,当加入了中介变量后,产业政策的系数达到0.094且p<0.05,这说明价链整合这一过程需要政府的参与。从新结构经济学的视角来看,产业政策在进入要素成本较低的产业时更加容易获得成功。服务化战略下的价值链整合能够使先进制造业内交通运输、金融服务、客户关系维护等方面的成本降低,进而降低了我国先进制造业在国际竞争中的总成本,这使得我国先进制造业能够从具有潜在比较优势的行业转变为具有竞争优势的行业,为产业政策的实施提供了良好的基础。第三,劳动力成本对于这一过程起负向的抑制作用,即劳动力成本越高,越不利于价值链整合参与下的先进制造业GVC升级。一个可能的解释是,服务化与价值链整合往往是以技术和知识要素为主导的,由于技术和知识本身具备“可复用”的属性,即一次投入能够带来数倍产出,而劳动力却不具备这种“可复用”的属性,因此长期的、持续的、过于高昂的人力成本无法带来与之匹配的收益。資源约束理论指出,企业所拥有的资源是有限的,对于产业服务化转型同样如此。产业应该将更多的资源用于技术与知识方面的投入,从而避免劳动力成本所占总资源比例过高导致的总体效用降低。

基于公式(1)、(4)以及公式(5),检验FDI和技术水平对先进制造业服务化与GVC升级关系的调节作用,结果如表3所示:由表3模型1和模型4可知,先进制造业服务化和FDI交互项系数为0.197,且p<0.1,具有显著性,说明FDI对先进制造业服务化与GVC升级间关系起显著正向调节作用。FDI是我国先进制造业打通国际市场的重要途径,通过FDI,我国先进制造业可以更好地借助国外企业、组织乃至个人渠道,融入GVC之中,进而有更大机会和平台能够使我国先进制造业基于服务化发挥自身优势,提升GVC地位。同时,不同FDI模式如中外合资、中外合作、外商独资等也为我国先进制制造业发展提供了重要的资金、技术、人才等资源,通过人才流动、知识溢出和技术扩散以及资金在其中的支撑和保障作用,我国先进制造业、现代服务业、生产性服务业等产业创新更容易发生,基于边界技术的融合将引起产业融合,促使我国先进制造业服务化转型升级,进而更好促进GVC升级。

根据模型1和模型5可知,先进制造业服务化和技术水平交互项的系数为0.990且p<0.05,假设4成立,即技术水平在先进制造业服务化与GVC升级中起正向调节作用。技术水平的提高意味着先进制造业能够满足用户对产品售后维修、维护及升级等蕴含高技术的、复杂的需求,这类增值性服务能够成为新的价值增长点。此外,随着技术水平的提高,技术外溢带来的规模效应也能够得以发挥,在 “技术水平提升——技术外溢——规模效应提升”这一良性循环过程下,先进制造业内技术变革的速度加快,因掌握核心技术带来的价值增值能够直接促进基于服务化的先进制造业GVC升级。

四、结论与启示

通过检验先进制造业服务化与GVC升级关系、价值链整合在先进制造业服务化与GVC升级关系中的作用,以及FDI、技术水平对先进制造业服务化与GVC升级间关系的影响,本文得到如下结论:第一,先进制造业服务化能够显著推动GVC升级;第二,价值链整合在先进制造业服务化与GVC升级间关系中起中介作用;第三,FDI显著正向调节了先进制造业服务化对GVC升级的推动作用,技术水平显著正向调节了先进制造业服务化对GVC升级的推动作用。研究揭示了先进制造业服务化推动GVC升级机理及内在逻辑,即先进制造业既能够通过提供服务要素,凭借服务要素高知识含量和高附加值属性的特点直接推动GVC升级,也能够通过促进价值链整合间接推动GVC升级;研究同时揭示了FDI、技术水平这两个关键影响因素对先进制造业服务化推动GVC升级作用的影响方向和影响强度。

研究对于基于服务化的先进制造业GVC升级具有重要启示:第一,我国应进一步推动先进制造业服务化进程。一方面,要引导先进制造业企业向服务化转型,另一方面,要加快先进制造业服务化升级,促进先进制造业与生产性服务业,尤其是现代服务业的互动融合[38],使先进制造业服务化由依靠传统服务业提供低端服务,向依据现代服务业提供高端服务转型升级,这需要政府计划投入更多人力、财力、物力到先进制造业、现代服务业、生产性服务业等产业之中,促进产业研发设计水平、提供高质量服务投入要素。第二,为先进制造业价值链整合提供资金保障。价值链整合过程是统筹协调产业内外各类资源的过程,政府应为先进制造业价值链整合提供资金保障,积极打通风险融资、委托贷款、融资租赁等新兴融资渠道,发展价值链整合相关的保险业务,解决价值链整合过程中的资金紧缺问题。第三,有效利用FDI带来的人才流动、知识溢出和技术扩散效应,我国应在完善相关制度的前提下,进一步有序推进开放进程,促使更多FDI进入我国。第四,不断深化创新驱动战略,继续提高先进制造技术水平,协调服务化与技术水平的关系,进一步促進现代服务业的高质量发展,促进先进制造业与现代服务业的融合发展,对于协调服务化与技术水平,更好地发挥二者优势有重要意义。

参考文献:

[1] 熊彬,范亚亚. 东亚区域价值链背景下中国制造业分工地位及提升路径研究[J]. 软科学,2020,34(2):80-85.

[2] 蒋茂荣,孔亦舒,夏炎,等. 中美贸易摩擦对中国短期综合影响:基于投入占用产出局部闭模型的研究[J]. 中国管理科学,2020,28(2):58-68.

[3] 刘玉荣,刘芳. 制造业服务化与全球价值链提升的交互效应——基于中国制造业面板联立方程模型的实证研究[J]. 现代经济探讨,2018,37(9):46-55.

[4] 胡昭玲,夏秋,孙广宇. 制造业服务化、技术创新与产业结构转型升级——基于WIOD跨国面板数据的实证研究[J]. 国际经贸探索,2017,33(12):4-21.

[5] 韩霞,吴玥乐. 价值链重构视角下航空制造业服务化发展模式分析[J]. 中国软科学,2018,33(3):166-173.

[6] 綦良群,周凌玥. 基于服务化的装备制造业价值链整合过程及仿真分析[J]. 中国科技论坛,2018,34(12):60-69,95.

[7] 杜新建. 制造业服务化对全球价值链升级的影响[J]. 中国科技论坛,2019,35(12):75-82,90.

[8] Richard Baldwin,Rikard Forslid, Tadashi Ito. Unveiling the evolving sources of value added in exports[J]. Joint Research Program Series, 2015,161(2): 2304-2309.

[9] Lanz Rainer, Maurer Andreas. Services and global value chains: Servicification of manufacturing and services networks[J]. Journal of International Commerce, 2015,6(3): 1-18.

[10] Hiau Looi Kee, Heiwai Tang. Domestic value added in exports: theory and firm evidence from china[J]. The American Economic Review, 2016, 106(6): 1402-1436.

[11] Sébastien Miroudot, Charles Cadestin. Services in global value chains: from inputs to value-creating activities[R]. OECD Trade Policy Papers, 2017, 197: 238-243.

[12] 杨玲. 生产性服务进口贸易促进制造业服务化效应研究[J]. 数量经济技术经济研究,2015,32(05):37-53.

[13] Brax, Saara A., Visintin Filippo. Meta-model of servitization: The integrative profiling approach[J]. Industrial Marketing Management, 2017, 60(1): 17-32.

[14] Murphree Michael, Anderson John. Countering Overseas Power in Global Value Chains: Information Asymmetries and Subcontracting in the Plastics Industry[J]. Journal of Internal Management, 2018, 24(2): 123-136.

[15] Sabine Kuester, Monika Schuhmacher, Barbara Gast, et al. Sectoral Heterogeneity in New Service Development: An Exploratory Study of Service Types and Success Factors[J]. Journal of Product Innovation Management, 2013, 30(3): 533-544.

[16] 刘斌,魏倩,吕越,祝坤福. 制造业服务化与价值链升级[J]. 经济研究,2016,51(3):151-162.

[17] 郝凤霞,黄含. 投入服务化对制造业全球价值链参与程度及分工地位的影响[J]. 产经评论,2019,10(6):58-69.

[18] 黄玉霞,谢建国. 全球价值链下投入服务化与制造业增值能力——基于世界投入产出数据库的实证分析[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报),2020,34(1):10-26.

[19] Vandermerwe S, Rada J. Servitization of business: Adding value by adding services[J]. European Management Journal,1988,6(4):314-324.

[20] 张志彬.生产性服务业集聚对工业竞争力提升的影响研究——基于珠三角城市群面板数据的分析[J].财经理论与实践,2019(5):121-127.

[21] 吴晓波,房珂一,吴东.超越追赶下制造企业服务化能力的动态演化[J].科学学研究,2020,38(11):1944-1953,2019.

[22] Lusch R F. The Small and Long View[J]. Journal of Macromarketing, 2006,26(2):240-244.

[23] 孙耀吾,翟翌,顾荃.服务主导逻辑下移动互联网创新网络主体耦合共轭与价值创造研究[J].中国工业经济,2013,41(10):147-159.

[24] Marco Ceccagnoli, Chris Forman, Peng Huang, et al. Cocreation of Value in a Platform Ecosystem: The Case of Enterprise Software[J]. MIS Quarterly, 2012, 36(1).

[25] 薛纯,杨瑾.信息化驱动装备制造业转型升级机理研究[J].西安财经学院学报,2019(5):120-127.

[26] 羅伟,吕越.外商直接投资对中国参与全球价值链分工的影响[J].世界经济,2019,42(05):49-73.

[27] Keller W. Geographic Localization of the International Technology Diffusion[J]. American Economic Review,2004,92(1):120-150.

[28] 王娟,张鹏.服务转型背景下制造业技术溢出突破“锁定效应”研究[J].科学学研究,2019,37(02):276-290.

[29] 杨仁发,张婷.服务业全球价值链地位攀升影响因素研究——基于跨国面板数据的实证分析[J].哈尔滨商业大学学报,2019(5):3-12.

[30] 杨蕙馨,田洪刚.中国制造业技术进步与全球价值链位置演变关系再检验——一个技术进步和参与度的双门槛模型[J].财贸研究,2020,31(11):27-40.

[31] 王小波,李婧雯. 中国制造业服务化水平及影响因素分析[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2016,40(5):53-60.

[32] 谢科进.技术水平对FDI溢出与引进技术消化的影响研究[J].管理世界,2015(11):176-177.

[33] 郭卫军,黄繁华.经济自由度的增加能否提高经济增长质量——基于G20国家面板数据的实证研究[J].国际贸易问题,2019,45(12):1-17.

[34] Azman-saini W N W,Baharumshah A Z,Law S H. Foreign Direct Investment,Economic Freedom and Economic Growth: International Evidence[J].Economic Modelling, 2010, 27(5):1079-1089.

[35] Jones S K,Stroup M D. Economic Freedom and the Mispricing of Single-state Municipal Bond Closed-end Funds[J]. Journal of Economics and Finance, 2013, 37(2):173-187.

[36] 张昊,徐建中,刘晶磊.装备制造业与生产性服务业互动融合财政政策有效性研究[J].商业研究,2020,63(4):103-110.

[37] 温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005,50(2):268-274.

[38] 夏杰长,肖宇.生产性服务业:发展态势、存在的问题及高质量发展政策思路[J].北京工商大学学报(社会科学版),2019(4):21-34.

(责任编辑:李江)