无牵拉技术在听神经瘤切除术的应用及术中面听神经保护策略

2021-11-03惠旭辉

惠旭辉

对于听神经瘤的手术治疗,无论其大小,保护面听神经的功能应放在首位[1-4]。无牵开器切除听神经瘤技术可减轻小脑水肿等术后并发症,有利于面听神经保护。采用无牵拉(无牵开器)切除听神经瘤,即原则上不使用脑压板牵开脑组织,术中使用器械(如吸引器、双极与弹簧剪等)进行动态牵拉,暴露肿瘤的同时进行切除。使用脑压板牵拉小脑的传统听神经瘤暴露技术,因其存在固定、静态的牵拉,可能导致接触面脑组织长时间受压产生局部缺血、梗塞,术后水肿明显[5-6];同时不断调整脑压板位置和深度,也可能增加脑组织挫伤[7-8]。只要使用正确的体位,充分的脑脊液引流以及小脑与肿瘤界面的蛛网膜的充分松解,都有利于小脑向后下方塌陷,增加手术视野的显露,达到满足无牵拉手术操作的需要。同时,相对于使用脑压板,全程无牵拉技术能明显减轻术后脑组织的水肿,减轻术后反应,降低脱水药物的使用剂量,缩短平均住院时间。需要指出的是,对于巨大的向内侧及中线生长的听神经瘤,我们不一味地强调使用无牵拉切除肿瘤,可以根据术中情况,使用固定牵开器或者切除部分小脑组织进行暴露,但是对于绝大多数听神经瘤,包括一些体积巨大的肿瘤,都能顺利使用无牵开器技术,达到保护神经和小脑的作用。

一、术前准备

所有病人常规进行颅脑增强MRI及颞骨薄层CT扫描,神经功能评价 (第Ⅶ&Ⅷ神经)以及腰骶外持续引流。颅脑MRI用于了解病变大小,形态,生长类型,囊实性等;颞骨薄层CT扫描的目的是评估内听道及骨质破坏情况;我们术前常规行腰大池置管术,待骨瓣形成,切开硬膜前开始引流一部分脑脊液,当引流量达到50~100 ml时,便可实现有效降低颅内压,为全程无牵拉理念的实施提供有利条件。但对于体积巨大及伴有严重脑积水者,建议术前先行侧脑室钻孔引流术。

二、体位

听神经瘤采用的体位常见的有仰卧位,正侧卧位,坐位,我们常规采用仰卧位。仰卧位及正侧卧位应将病人的乳突放置在最高点,摆放体位时,应当避免颈静脉受压的风险;该体位使肿瘤的初步显露有足够的空间,同时随着肿瘤的进一步切除,小脑和脑干会因重力作用自行往术者方向退缩,有利于肿瘤的进一步暴露。坐位能很好地实现无牵开器(无牵拉)切除肿瘤,手术视野也较为清晰,一些学者,尤其是欧洲学者倾向于使用半坐位,其主要优势在于术中术野干净,但术后有出现“气颅”,静脉空气栓塞的风险(发生率6.5%~23%)[9]。我们不建议采用侧俯卧位,因为随着肿瘤的切除,该体位将使脑组织因重力作用塌陷,会阻挡肿瘤的进一步显露,不利于肿瘤的切除。体位摆放好后,安置电生理电极,应当特别注意术前需确保电生理监测装置可正常运行,若未装好,术中可能会导致假阴性,误导术者[10- 11]。术前拥有有效听力的病人术中需行听力监测。

三、手术入路

手术入路有乙状窦后入路,经迷路入路,经颅中窝入路。乙状窦后入路的优点是可以保护听力系统,适用于病变侧尚存在听力的病人,同时也适用于几乎所有大小的听神经瘤,是神经外科最常采用的入路;经迷路入路,面神经功能预后最好,会破坏听小骨等听力系统,适用于听力丧失的病人,面神经功能预后最好,内听道底肿瘤残留率低。经颅中窝入路,可暴露整个内听道,能保听力,但多适用于位于内听道内或内耳道外直径小于0.5 cm的听神经瘤,临床应用较少。

四、切口及开颅

手术切口采取乳突后1.5~2.0 cm沿发际线内做一竖直切口,长约6.0~10.0 cm,上方超过横窦2 cm,下平下颌角平面,骨窗上界延伸到横窦水平,前界到乙状窦后缘,下极和后界视病变大小而定。保护好横窦及乙状窦,两侧窦的暴露采用耐心磨除的方式逐步到位,骨瓣形成需暴露窦拐角处。平行于横窦及乙状窦,并沿窦拐角方向“Y形”剪开硬脑膜。打开硬脑膜后,根据肿瘤的大小,对于大的听神经瘤,由于桥池已填满,可通过释放枕大池释放脑脊液;对于较小的听神经瘤,则可释放桥池。

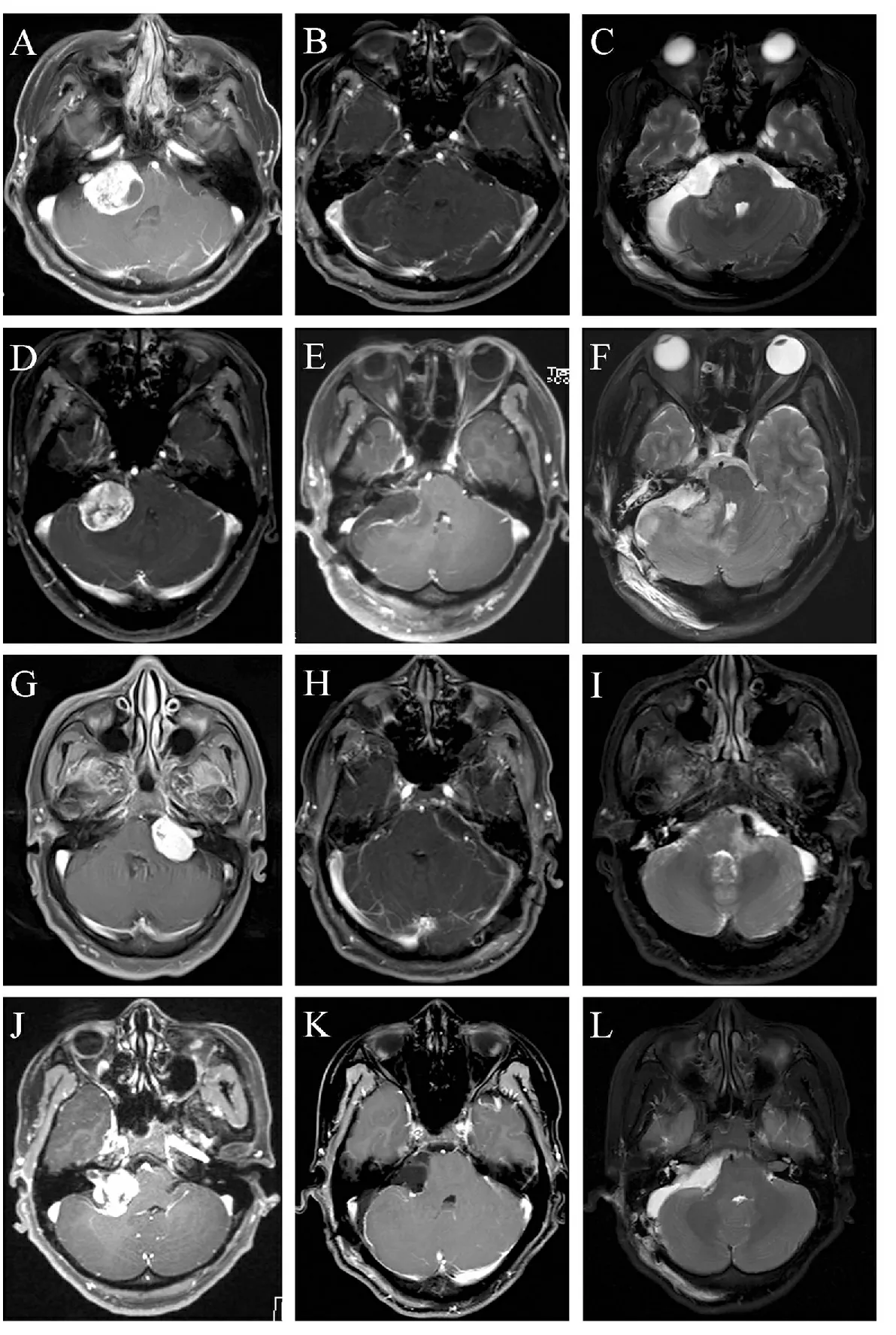

A,D,G,J分别为4例病人术前轴位增强MRI;B,E,H,K为术后增强MRI(1周内)示肿瘤全切;C,F,I,L为术后MRI T2像(1周内)示病变侧小脑无明显肿胀

五、术中全程无牵拉理念的应用

我们主张全程原则上不使用脑压板牵开脑组织,术中使用器械(如吸引器、双极与弹簧剪等)进行动态牵拉,暴露肿瘤的同时进行切除。使用脑压板固定牵拉小脑的传统听神经瘤暴露技术,因其存在固定、静态的牵拉,会导致接触面脑组织长时间受压产生局部缺血、梗塞,术后水肿明显;同时脑压板一次固定,通常并不能满足手术全程切除的需要,随着路径的深入和切除方位的不同,往往需要不断调整,这样增加了脑组织挫伤的风险,增加接触面小动、静脉损伤出血的可能,而电凝止血又会影响局部血供及静脉回流,进一步促成术后脑水肿。我们术前行腰大池持续引流术引流一部分脑脊液,可降低颅内压,为全程无牵拉理念的实施提供有利条件。相对于使用脑压板,全程无牵拉技术能明显减轻术后脑组织的水肿(图1),减轻病人术后反应,减少脱水药物的使用,缩短平均住院时间。

六、无牵拉手术切除听神经瘤的手术过程

1.电生理监测探针探查肿瘤背侧。面神经绝大多数位于肿瘤腹侧,位于背侧的情况虽极为少见,但仍需在减瘤前进行探测以确定面神经是否位于肿瘤背侧。

2.充分地瘤内减压。肿瘤的显露不应追求一步到位,应逐步到位。剪开肿瘤包膜,反复充分地行瘤内减压,分离肿瘤下极肿瘤的束膜和后组颅神经的粘连,对于术前具备有用听力者,术中仔细辨识并保护耳蜗前庭神经。面神经因肿瘤的推挤,其张力往往较高,其形态可能变窄、变薄,其走行可能不规则,尤其在大型听神经瘤病例更为明显。充分地瘤内减压能降低面神经的张力,恢复其形态,从而使术者更易分辨,有助于面神经的保护。

3.分离肿瘤上极时,需要注意保护岩静脉。保护岩静脉,可减少术后小脑肿胀及出血的风险[10]。仔细分离其与肿瘤的粘连,为降低静脉张力,我们主张在充分减压的情况下,采用钝性及锐性解剖分离相结合的方式,分离方向应指向静脉窦汇入的方向。

4.术中分离肿瘤下内极,寻找面神经脑干端,面神经往往位于小脑绒球平面,呈灰色。分离时应注意沿着束膜与神经之间的界限,分离和寻找面神经脑干端。对面神经可疑组织,术中反复探测并予以保留,并多次验证。对于复发或行伽马刀手术的听神经瘤,术中肿瘤与周围神经血管粘连往往较为紧密,在手术切除的间隙消失的情况下,可在电生理探测的指导下,锐性分离束膜与神经之间的粘连;对分离困难者,可遗留少部分肿瘤于面听神经。面神经的显露及暴露应遵循间断,反复沿内听道端及脑干端两个方向分离与切除肿瘤,避免从一个方向持续分离,降低面神经所受的张力。

5.多数情况下,为切除内听道内肿瘤,需磨除内听道,内听道内肿瘤残留,往往是听神经瘤术后复发的重要原因[12]。无论是先分离内听道或先处理颅内肿瘤端,充分的内减压在听神经瘤,尤其是大型听神经瘤中尤为重要。内听道端的磨除及分离,对于巨大听神经瘤,我们建议采用先减压再处理内听道的手术策略;对于体积较小的听神经瘤,可以直接先处理内听道,因面神经内听道端的位置是恒定的,早期识别内听道端的面神经有助于手术过程中的神经的保护。面神经位于束膜下方,关于内听道的磨除范围,我们主张磨除内听道后唇与内听道等宽的骨质,足以暴露内听道端内的肿瘤,并可将其进行顺利分离及切除。磨除内听道后唇后,对于内听道内肿瘤,仍然采用先行瘤内减压的原则,既可降低面神经张力,恢复形态,也有利于增大手术空间。适当地做瘤内减压,于内听道入口处找到束膜与肿瘤之间的间隙,肿瘤在束膜外,找寻间隙后便容易找到内听道端的面神经。显露内听道可以从内听道口下方或上方肿瘤束膜间隙开始。肿瘤切除完毕后,硬脑膜行水密缝合,必要时加用人工硬脑膜进行修补。水密缝合硬脑膜至关重要,否则容易产生脑脊液漏及皮下积液。最后,对于颅骨缺失,采用人工颅骨进行修补。

七、术中面听神经保护策略

我们认为,面神经保护比追求肿瘤全切更加重要[13-14]。手术过程中,不建议使用肌松剂。我们建议将面神经监测的阈值控制在0.1~0.2 mA。如在此阈值刺激下运动诱发电位降低50%,则应避免对此处进行进一步操作。电生理监测可能出现假阴性(没有反应),可能的原因:术中使用了肌松剂;电极接头故障;刺激电量过低;神经直接损伤导致信号传导延迟等[11,15]。因此,对术中发现解剖结构和走行疑似面神经的结构应先予以保留,同时需要经验丰富的专业医师进行监测。面神经大多数位于肿瘤的腹上侧及正腹侧,还需要特别注意面神经位于肿瘤背侧的少见类型,本组病例共计有3例病人术中证实面神经位于肿瘤背侧。我们发现,听神经瘤病人中,多数病例面神经的张力都较高,而充分的瘤内减压能降低面神经的张力,恢复其形态,从而使术者更易分辨面神经。因此,我们提出“裸瘤”概念,指保留面、听神经与肿瘤之间的膜性结构,选择在肿瘤束膜与肿瘤实质间的界面进行分离,在此界面分离可以避免对神经直接操作,从而更好地保护面、听神经功能。在电生理监测下,充分的内减压,降低神经张力的情况下,严格按照束膜界面或“裸瘤”的分离原则,也有利于寻找及保护神经。我们倡导“裸瘤” 概念,即在分离肿瘤过程中,应将覆盖在肿瘤外层的束膜或蛛网膜松解,将肿瘤的束膜整层推向面听神经和脑干。分离的整个过程中,尽量使用锐性分离,减轻神经及血管所受的张力;同时少用电凝,减少电灼伤对面神经血供及功能造成的潜在损伤。“裸瘤”概念也有助于应对神经电生理监测的假阴性反应。在分离切除的过程中,应仔细分辨内听道内肿瘤与颅神经间的膜性结构,使用超声刀、弹簧剪等进行仔细减瘤,使用显微剥离子,弹簧剪等进行耐心剥离。术前拥有有效听力的病人,术中需行听力监测。即便如此,术中辨识和保护听神经仍然充满挑战[16-19]。借助于神经电生理的监测,运用“裸瘤”概念,在肿瘤充分减压的基础上切除肿瘤。对于粘连极为紧密的病例,双向、锐性、外向分离的理念和技术,有助于避免损伤听神经及有效听力的保留。

八、本组使用无牵拉切除巨大听神经瘤的临床特点及预后分析

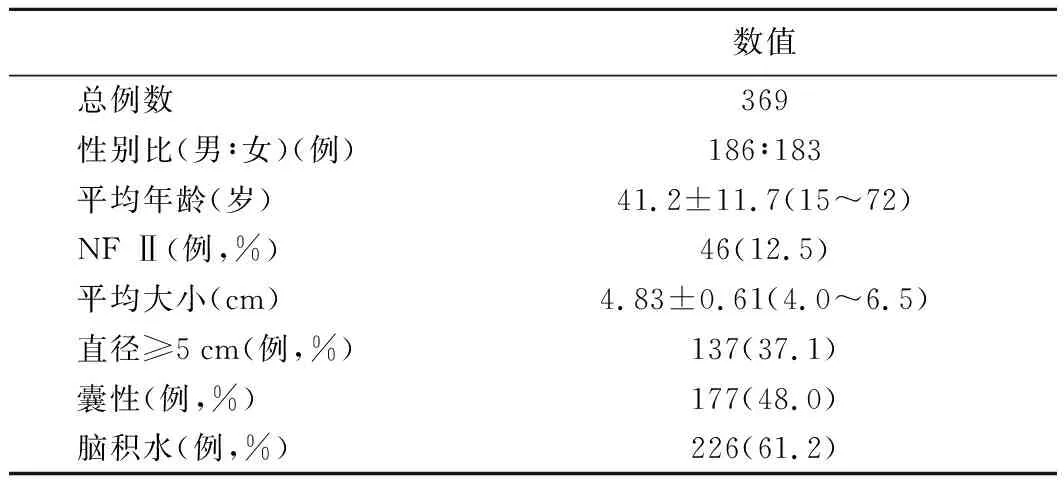

以本组使用无牵拉切除巨大(直径≥4 cm)听神经瘤(GVS)为例,阐释运用该技术病人的预后(表1)。2012年12月~2020年6月,本医疗组共收治369例GVS病人,采用“全程无牵拉”显微手术切除。46例(12.5%)为NF Ⅱ病人,平均直径(4.83±0.61)cm(范围4.0~6.5 cm),直径≥5 cm者共计137例,囊性共计177例,合并脑积水病人共计226例。参照Monfared等[20]的规定,将切除程度分为全切,近全切,次全切以及部分切除:术后增强MRI未见残余肿瘤征象称为完全切除(gross total resection,GTR),近全切除(near total resection,NTR)为残余肿瘤小于5 mm×5 mm×2 mm,次全切为残余肿瘤体积小于原肿瘤的20%,部分切除为残余肿瘤体积大于原肿瘤的20%。本组369例病例中,面神经解剖保留率为100%。312例病人实现了GTR,57例实现了NTR。经过平均(39.2±17.9)个月的随访,接受GTR和NTR的病人中,分别有83.3%和86.0%的病人获得了良好的面神经功能(HB Ⅰ~Ⅱ级)保护。369例病人中,有63例(17.1%)病人术前具备有效听力,而有效听力的保留率仅为14.3%。术后1周内有129例病人行MRI检查,大多数病人术后小脑未见明显肿胀(图1),小脑出现严重肿胀(水肿程度占小脑1/4及以上)的病人仅有15例。有19例和23例病人术后分别出现颅内感染和肺部感染,分别有6例,5例和2例病人出现脑脊液鼻漏,切口漏和耳漏。随访过程中,有20例肿瘤复发或再生长的病人接受了伽马刀(12/20)或再次手术(8/20)治疗,GTR及NTR病人的术后复发率或再生长率分别为4.5%,14.0%;MRI检查随访结果显示共有7例病人的残余肿瘤自行缩小甚至消失。

表1 本组巨大听神经瘤(≥4 cm)临床特点总结

九、小结

对于大多数听神经瘤,均可以在正确而合理的体位和脑脊液释放的基础及保障下实现全程无牵拉切除听神经瘤技术。该技术能减轻术后脑水肿程度,实现良好的面神经结局和肿瘤控制。对于术中面神经与肿瘤粘连严重的听神经瘤病人,建议遵循优先考虑保留面神经而不是肿瘤全切的手术原则。