略谈《熙洽电文稿》的史料作用

2021-09-23王文丽

王文丽

1931年9月18日,日本关东军发动了武装侵略中国东北的九一八事变,由于守军奉行不抵抗命令,致使沈阳迅速陷于日军之手。9月19日,驻扎在长春的日本军队又向位于东北之中心的长春发动进攻。时任东北保安副司令、吉林省政府主席的张作相回老家锦州奔丧,时任吉林陆军训练处总监及省政府委员的熙洽临时接替张作相主持吉林省的一切军政事务。面对日本军队的进攻,熙洽命令长春守军不予抵抗,致使日军迅速占领了长春市。9月20日,已充当汉奸的熙洽致电张作相,报告了长春战事的经过。《熙洽电文稿》(以下简称《电稿》)的手稿就是9月20日熙洽致电张作相、报告长春战事经过的电文,该电文原件现收藏于长春伪满皇宫博物院,经专家及相关部门认定,属于国家二级文物。

一、手稿概况

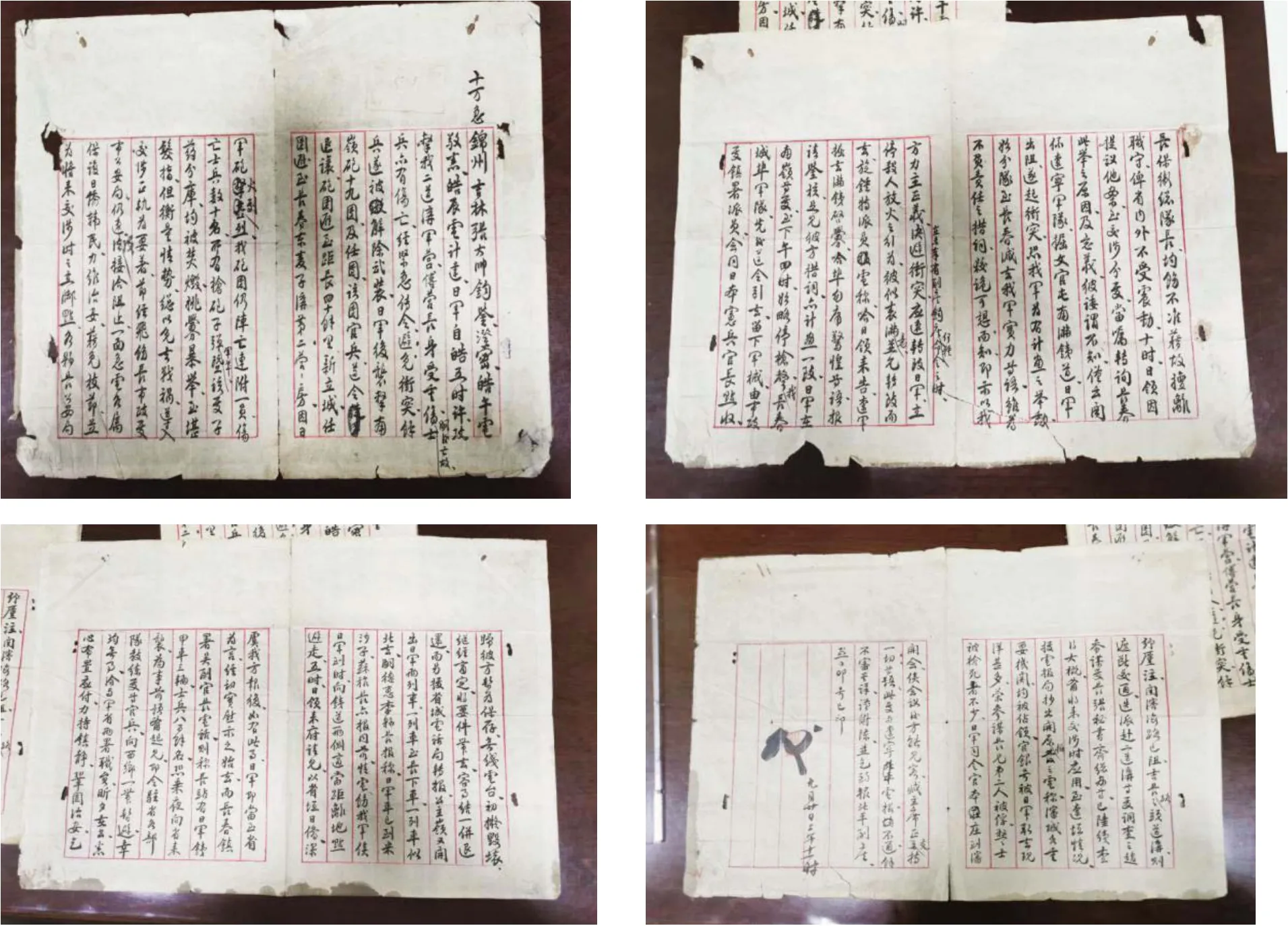

该《电稿》①本文中涉及《电稿》内容不再标注,文后附有该《电稿》全文。手稿原件共计四页,尺寸为36cm×27cm(27.5cm×18.2cm),文物收藏编号为00166号(原件图片见图一)。

图一 《熙洽电文稿》手稿原件

该《电稿》手稿原件原藏于中国人民政治协商会议吉林省委员会,后经多次协商,并经文物主管部门批准,吉林省政协将此文物转交给伪满皇宫博物院收藏。根据国家有关文物概念的相关规定,可以认定《电稿》手稿原件与九一八事变后日本侵略长春这一重大历史事件有密切关系,具有重要历史价值,属于伪满皇宫博物院收藏的伪满时期重要的历史文物。该《电稿》手稿原件经专家鉴定,被确定为国家二级文物。

二、《熙洽电文稿》及其史料价值

熙洽(1884—1950),满洲正蓝旗人,出生于辽宁兴京(今辽宁省新宾满族自治县西老城村),1911年毕业于日本陆军士官学校。辛亥革命清王朝被推翻后,其念念不忘复辟清王朝。1924年6月,开始担任吉林督军署参谋长。东北易帜后,张作相任东北保安副司令兼吉林省政府主席,熙洽继任参谋长兼吉林陆军训练处总监及省政府委员。但熙洽始终在为复辟清王朝寻找机会。九一八事变之前,他就“准备借日军的力量恢复清朝,曾发誓说‘为恢复清朝的统治,就是肝脑涂地亦在所不惜。’”①孙邦主编:《伪满资料丛书·伪满人物》,长春:吉林人民出版社,1993年,第364页。正是因为有了复辟清王朝的思想,使其成了九一八事变后第一个弃城投降的汉奸。

《电稿》是熙洽于1931年9月20日致时任东北保安副司令、吉林省政府主席张作相的电报,电报内容是1931年9月19日日军侵占长春的基本情况。作为产生于九一八事变以后的这则文物,是研究日军进占长春的重要实物史料,其最重要的史料价值在于证史的作用。

(一)《电稿》出台背景

武装占领中国东北,并将其变为日本独占的殖民地,乃至最后将这一地区变为日本领土,是明治维新以后日本对外侵略扩张的既定方针。通过甲午中日战争和日俄战争,日本确立了在中国东北南部地区的势力范围,但日本并不以此为满足,又于1931年9月发动了武装侵略中国东北的九一八事变,并很快占领沈阳。9月19日凌晨,日本关东军向驻扎在长春的中国军队发动进攻。日本的侵略活动,遭到长春守军的抵抗,正如侵略者自己所说的那样,“在‘满洲事变’的首次攻击中,战斗最为激烈的是长春附近的南岭及宽城子和北大营”。时任东北保安副司令、吉林省政府主席张作相回锦州处理父亲丧事,整个吉林省的军政事务委托熙洽具体负责。对于日本的武装进攻,熙洽不但不予抵抗,反而从省城吉林市派人赴长春联络投降事宜,并表示“日方强盛,我方绝难对付,唯有投降皇军是为上策。”①孙邦主编:《伪满资料丛书·伪满人物》,长春:吉林人民出版社,1993年,第364-365页。迎请日本侵略者进入吉林省省城吉林市。9月20日,熙洽将日军进攻长春以及守军进行的抵抗活动通过电文的方式上报给张作相。本《电稿》即是熙洽致张作相电稿原件。

(二)《电稿》的证史价值

这一《电稿》内容,是日本关东军侵略长春的历史见证。从这一《电稿》中可以看出日本关东军进攻长春的基本情况。

1.时间:1931年9月19日(皓)凌晨五时,因为按照近代以来的代日韵目(代日韵目是中国近代史上的一种纪日方法,用韵目替代日期),19日这一天代日韵目为“皓”,因此电文中没有使用19日,而是使用了“皓”字。从时间节点来看,日本关东军发动对沈阳的进攻后,驻守长春的日本军队随即向长春中国驻军发动进攻,足以证明日本关东军发动武装侵略中国的九一八事变是有预谋有计划地,绝不是日本人所说的“北大营的中国兵炸毁铁路”,②解学诗:《伪满洲国史新编》,北京:人民出版社,1995年,第57页。“袭击日本守备队”,③解学诗:《伪满洲国史新编》,北京:人民出版社,1995年,第60页。从而引发的日本军队向沈阳北大营东北军发动进攻,这对于戳穿日本侵略者发动战争的谎言是有力的证据。

2.过程:依照原定计划,驻沈阳的关东军制造柳条湖事件、向驻守北大营的东北守军发动进攻后,驻扎在长春的日本军队急速开赴沈阳,驰援沈阳日军。但出乎日军意料的是,中国守军在没有作任何抵抗况下迅速溃败,沈阳唾手而得。原计划开赴沈阳的长春日本驻军,立即改变计划,直接向长春的中国守军发动进攻。《电稿》详细记载了日本侵略军与长春守军的激战过程。

(1)日军对二道沟守军的进攻。9月19日凌晨五时许,日军向驻扎在二道沟的东北守军发起进攻。战斗中,傅姓营长(经与其他资料相比较证明为营长傅冠军)身负重伤,不久因伤重而亡;同时士兵亦有伤亡。为了避免冲突,二道沟长春守军接到命令,停止抵抗,被日军解除武装。

(2)日军对南岭炮十九团的进攻。日军在进攻二道沟守军后,又开始向驻扎在南岭的守军炮兵十九团和步兵任(团长姓)团发起进攻,守军遵照不抵抗命令主动退避,其中炮兵十九团退避至距长春四十余里的新立城;步兵任团退避至长春东麦子沟第二营房。在退避过程中,炮兵十九团牺牲副连长一名,伤亡士兵数十名。下午四时,南岭地区的枪声才逐渐平息,长春守军,根据命令撤离。由于事发突然,致使中国军队弹药库及一些粮草均在战斗中被毁。同时,守军撤离时,也遗留了一些军械等物资。对于这些物资,长春市政处派官员与日方共同清点,日方答应事后予以“退还”。对于所留电台,日本方面原计划要加以损坏,后经协商,日军将重要部件带走,同样答应事后与其他物资一并“退还”。

(3)日军后续军事行动。9月19日下午五时后,长春镇属关副官长电话报告,在长春站有日军铁甲车3辆,士兵800 余名,恐乘夜向省来袭。为了避免发生冲突,熙洽命令部队向西撤离,要求部队力持镇静,巩固治安。

(4)长春当局所采取的措施。面对关东军的进攻,长春当局,认为对日本关东军进攻长春的军事行动,采取不抵抗政策可以避免因战斗带来的人员与财产的损失,中日间的交涉应当为要著。鉴于对当时形势的“分析”,长春当局采取了妥协退让的措施。具体包括:一是饬令长春市政处、长春市公安局,想尽办法与日本侵略军进行接洽,通过谈判阻止日军军事行动的扩大,避免遭受更大的损失;二是饬令职能部门保护好“日侨韩民”,避免给日军的发动军事进攻提供借口,以便在中日双方交涉时处于有利地位;三是饬令各县公安局长和行动队长,坚守岗位,不得擅离职守。

(5)面对日军的进攻熙洽等军政两署人员的情势。电文中还表明了面对日本侵略,熙洽与军政两署人员的态势,即“洽与军省两署职员,昕夕在公,悉心布置应付,力持镇静,巩固治安,乞纾廑注”。熙洽等人之所以“力持镇静,”是因为9月20日日军占领长春之后,熙洽派心腹赴长春“与日军‘接洽’投降事宜。”①解学诗:《伪满洲国史新编》,北京:人民出版社,2008年,第64页。这不仅是熙洽企图借助日本的力量复辟清王朝的重要步骤,而且准备率部进攻省城吉林市的日军第二师团长多门二郎,还是熙洽在日本士官学校时代的教官。正是因为有了这样一些因素,才使得熙洽能够保持“镇静”。

(6)日本关东军对进攻长春的辩解。关东军“是根据《朴资茅斯条约》,为“保护”南满铁路在内的日本利益而驻‘满’的日本部队。”②远东国际军事法庭编:《远东国际军事庭判决书》,北京:国家图书馆出版社,2014年,第54页。以此为依据,关东军活动的区域仅仅是“南满”地区,其任务仅限于保护“南满铁路”在内的日本利益。但日本明治维新后,侵略中国、称霸世界的“大陆政策”,始终把占领中国的东北当作实现其政策的重要环节,甚至把东北变成日本的一部分,为此日本不断在东北地区制造借口,挑起事端。九一八事变之前,日本就相继制造了“万宝山事件”和“中村大尉事件”;为发动九一八事变又制造了“柳条湖事件”。电文还“陈述”了关东军进犯长春的缘由主要是:辽宁军队掘文官屯“南满铁道”,日军出阻,遂起冲突,恐我军为由计划之举动,始分队至长春,减去我军实力等。短短数语,道出了关东军发动九一八事变的借口以及进犯长春的原因。实际上,上边所“陈述”的原因,是日本关东军为发动侵略战争寻找的借口。《电稿》发出的时间是9月20日,熙洽也许对事件起因不了解,也许是听从了日本关东军方面散步的谎言,故电文中所“陈述”的事件起因,完全是日本方面捏造的事实。九一八事变真正起因是:日本关东军炸毁柳条湖一段路轨,然后诬称为中国军队所为,随即向沈阳守军发动攻击。

3.九一八事变后沈阳的基本情况。《电稿》的内容虽然是报告日军侵略长春的基本经过,但在结尾处也报告了日军占领沈阳后的基本情况,即:沈阳的各个重要机关悉数被日本关东军占领;官银号所存现洋多被日本关东军所掠;沈阳守军虽然采取了不抵抗政策,但众多军警依然被日军枪杀。当时沈阳与吉林的电报联系,已经中断。

《电稿》不足1100字,但却记载了上述众多的历史事实,由此可以看出此文物对于证实历史事实的基本作用。

(三)《电稿》的补史作用

文物的补史作用,主要表现为文物为无文字可考的历史提供实物资料,对于有文字记载的历史,则补充记载的缺失。《电稿》的一个重要作用,是起到了补史的作用。细读《电稿》不难发现以下基本事实:

1.九一八事变是日本关东军中国的精心策划的事件,而并非是由于中国军队“破坏”“南满铁路”的偶发事件。日本关东军是9月18日夜袭击的沈阳北大营,9月19日清晨驻长春的日军就袭击了长春中国驻军,两者之间间隔几个小时,从时间节点来看不会如此巧合。日本关东军袭击北大营的借口是中国军队“破坏”“南满铁路”,而进攻长春守军则没有任何借口。很显然,这种军事行动完全是事先策划的,是有计划的,而不是偶发事件。

2.长春的沦陷完全是当时政府当局奉行“不抵抗”政策的后果。9月19日,日本关东军进攻长春之时,长春守军的数量远超侵略者,并进行了一定程度的、自发的抵抗。但熙洽“以免去战祸”为名,命令守军不与抵抗。对日军的进攻不予抵抗,这不仅是熙洽的命令,更是国民党政府“攘外必先安内”政策的具体体现。

文物是不同历史时期产生的有形的物质文化遗存,是研究不同历史时期政治、经济、军事、科学技术、文化艺术、宗教信仰、民俗风情等的实物史料,它起着证史、正史、补史的重要作用。文物中所蕴含的可信而翔实的资料,对研究历史,以促进文化的发展,恢复历史的本来面貌,具有十分重要的意义。《电稿》手稿原件,作为具有重要历史价值的文物,与其他重要的历史文献相互补充,对于分析和掌握九一九日本关东军侵略长春以及东北当局所采取的政策,具有十分重要的价值。

附电稿全文:

熙洽电文稿(一九三一年九月廿日)

十万急

锦州吉林张大帅钧鉴:澄密,皓午电敬悉,皓辰电计达。日军自皓五时许,攻击我二道沟军营,傅营长身受重伤,嗣后亡故,士兵亦有伤亡。经紧急传令:避免冲突,余兵遂被解除武装。日军后袭击南岭炮十九团及任团,该团官兵,遵令退让,炮团避至距长四十余里新立城,任团避至长春东麦子沟第二营营房,因日军炮火剧烈,我炮团仍阵亡连副一员,伤亡士兵数十名,所有枪炮子弹军草,暨该处子药分库,均被焚毁。挑衅暴举,至堪发指。但衡量情势,总以免去战祸,导入交涉正轨为要著,节经飞饬长市政处市公安局,仍速设法接洽阻止,一面急电各属保护日侨韩民,力维治安,籍免枝节,并为将来交涉时之立脚点。各县长、公安局长、保卫总队长,均饬不准借故擅离职守,俾省内外不受震动。十时,日领因提议他案,至交涉分处,当嘱转询长春此举之原因及意义,彼诿谓不知。仅云闻系辽宁军队掘文官屯南满铁道,日军出阻,遂起冲突,恐我军为有计划之举动,始分队至长春减去我军实力等语,虽为不负责任之措辞,狡诡可想而知。即示以我方力主正义,在未奉有副座、钧座何种命令之时,决避冲突,应速转致日军,立停杀人放火之行为,彼似表满意,并允转致而去。旋钟特派员电称:哈日领来告,辽军掘去满铁启衅,哈埠毋庸惊惶等语。报请鉴核,足见彼方措辞,亦计划一致。日军在南岭等处,至下午四时,始略停枪声。我长春城埠军队,先后遵令引去,留下军械,由市政处镇署派员,会同日本宪兵官长点收,归彼方暂为保存;无线电台,初拟破坏,继经商定,将要件带去,容事结一并退还。而另据省城电话局转报,公主岭又开出日军两列车,一列车至长下车,一列车似北去。嗣德惠李县长报称:日军车已到米沙子,苏旅长亦报同前情,电饬我军俟日军到时,向铁道两侧适当距离地点避走。五时,日领来府请见,以省垣日侨,深虞我方报复,如有此事,日军即当至省为言,经切实慰示之始去。而长春镇署吴副官长电话:则称长站有日军铁甲车三辆,士兵八百余名,恐乘夜向省来袭。为事前预备起见,即令驻省各部队教练处等官兵,向西乡一带暂避,幸均无事。洽与军省两署职员,昕夕在公,悉心布置应付,力持镇静,巩固治安,乞纾廑注。闻沈海路已阻,吉长路之头道沟,则遮断交通,迭派赴二道沟等处调查之赵参谋长、张秘书、齐总办等,已陆续查得大概,备将来交涉时应用。至辽垣情况,据电报局抄出开原拍发之电称,沈城各重要机关,均被占领,官银号被日军取去现洋甚多。荣参谋长兄弟二人被俘,警士被枪死者不少。日军司令官本庄到沈开会,俟会议后方能见客,臧主席正支持一切等语。此处与辽宁电报不通,余不审其详。谨附陈,并乞酌报北平副座。熙洽叩号已印

熙洽(章)九月廿日上午十一时