浅论《莺莺传》和《西厢记》中崔莺莺的形象转变

2021-09-22唐露怡

唐露怡

【摘要】 本文将通过唐传奇《莺莺传》与元杂剧《西厢记》的比较,探讨女主人公崔莺莺在身份地位、性格精神和结局命运三个方面的形象转变,并从作品的内部和外部剖析形象转变的原因,发掘其中高扬的女性主体意识和焕发的市民精神。

【关键词】 《莺莺传》;《西厢记》;崔莺莺;形象转变

【中图分类号】I206 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2021)32-0025-02

中唐时期,元稹作传奇《莺莺传》,讲述了张生与崔莺莺突破礼法结合,后又始乱终弃的故事。元代王实甫所作的《西厢记》由《莺鸾传》发展而来,中间经历了几百年的流传改编,虽然大体内容、主要情节与《莺莺传》一脉相承,但是在人物形象、情节设置、主题思想等方面都有巨大变化,其中女主人公崔莺莺的形象转变尤为突出。

一、崔莺莺的形象转变

(一)身份地位:从富家小姐到相国千金

在《莺莺传》中,仅仅知道“崔氏之家,财产甚厚,多仆奴”,并没有对崔家势力的直接描写。陈寅恪先生认为“若莺莺果出高门甲族,则微之无事更婚韦氏,惟其非名门之女,舍尔别娶,乃可见谅于时人”[1],从张生抛弃崔莺莺另娶的合理性出发判断崔莺莺非出高门。此外,学界更有从史传、典故、诗作等多方考证崔莺莺的身世,认为她出于寒门,甚至是一个妓女[2]。一般认为,在《莺莺传》中,崔莺莺的身份仅仅是一个失去父亲的富家小姐。

而《西厢记》第一本的楔子中,崔夫人以“夫主姓崔,官拜前朝相国”直接道出了崔家的权势之大。随后又在“老身与女孩儿扶柩至博陵安葬”“唤郑恒来相扶回博陵”的不经意叙述中提到了“博陵”,暗示劇中的崔家正是当时显贵的“五姓”[3]之一。由此可知崔莺莺的身份发生了巨大的变化,她出身名门望族,是尊贵的相国千金。

(二)性格特点:从柔弱卑微到刚毅热烈

无论在《莺莺传》还是在《西厢记》中,崔莺莺的性格都是非常复杂的,都经历了从踌躇顾虑到大胆破格的过程,但两者也存在不同之处。

《莺莺传》中的崔莺莺的出身不高,导致了她在感情中的不自信。崔莺莺“甚工刀札,善属文”,但张生“求索再三,终不可见”;她对张生的情意深厚,但从不用文词表达出来,只是“独夜操琴,愁弄凄恻”。面对张生的始乱终弃,崔莺莺表示“固其宜矣,余不敢恨”,又称自己是“僻陋之人,永以遐弃,命也如此,知复何言”,还将把自己珍贵的玉佩寄给他以表深情,柔弱卑微至此。

反观《西厢记》,崔莺莺是相国千金、世家贵女,地位的尊贵让她握紧了在爱情中的主动权。初见时,崔莺莺便大胆地“回顾覷末下”,对张生留了情,引导着张生对她的步步追求;再遇时,她以“料得行吟者,应怜长叹人”热情地回应了张生的表白;后来老夫人悔婚,要崔莺莺拜张生为哥哥,崔莺莺唱道:“谁承望这即即世世老婆婆,着莺莺做妹妹拜哥哥。”金圣叹对此评论道:“满肚怨毒,撑喉拄颈而起;满口谤讪,触齿破唇而出。”[4]可见崔莺莺身上具有刚毅的反叛精神,由此可以预见她此后冲破封建礼教网罗的大胆之举。

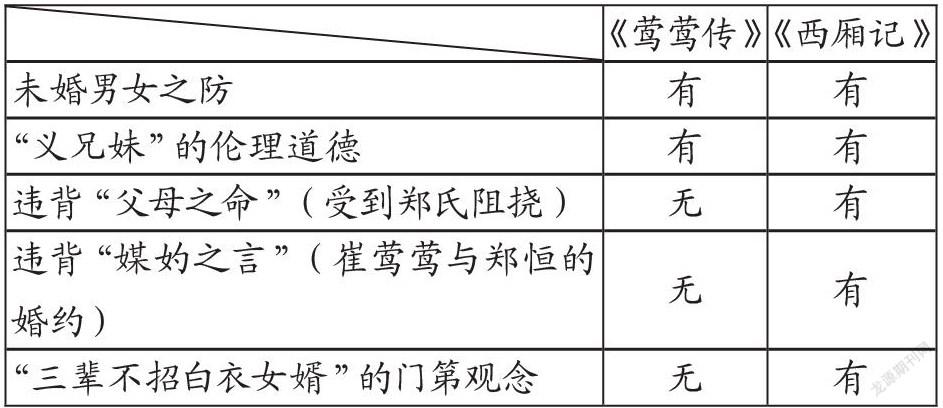

(三)结局命运:惨遭抛弃到得偿所愿

《莺莺传》以悲剧作结,崔莺莺被张生抛弃,落得个“妖于人”的“尤物”之名,成为文人的谈资;《西厢记》以喜剧收尾,崔莺莺与新科状元张生终成眷属,可谓得偿所愿。两者的结局命运为何如此迥异?从外在社会环境来看,《莺莺传》和《西厢记》中张生和崔莺莺的爱情都受到了封建礼教的束缚和阻碍,请见下表。

由上表可知,《莺莺传》中的张生与崔莺莺受到了两重封建礼教的阻碍,而《西厢记》里则有五重。因而从外在的社会环境看,不但找不到造成结局差异的原因,还使得这种差异更难以理解了。我们须转向内部,也就是张生与崔莺莺的感情本身去找原因。

在《莺莺传》中,张生与崔莺莺相遇之初,红娘就建议张生向崔家提亲,但张生却表示自己等不及了。真正的爱不会急的,会急的只有“欲”。可见张生并不想娶崔莺莺为妻,只是迷恋她的美貌,以满足自己的欲望。与莺莺结合以后,张生完全可以通过明媒正娶的方式让两人的爱情修成正果,就连崔夫人都表示“知不可奈何矣,因欲就成之”,但张生并没有这样做,反将她抛弃。当他大肆宣扬崔莺莺写给他的情书,并发表所谓的“忍情论”时,他的薄情寡义就彻底暴露出来了。而感情的另一方崔莺莺在两人结合之后一直表现得十分卑微,更不会主动提起婚事。

在《西厢记》中,崔夫人许诺把崔莺莺嫁给有退兵之计的人,张生听了之后才献上计策,可知张生是有意娶崔莺莺为妻,并不是纯粹抱着满足欲望的目的。张生为莺莺不去赶考,留在普救寺,在登科之后还能回到崔莺莺身边,也足见他的专情。张生已把他们的爱情置于功名利禄之上,可谓“情之真”。崔莺莺则用一系列的举动突破了她作为封建世族大家的千金要遵守的道德礼教,执着追求爱情,可谓“意之切”。如此“情真”又“意切”,张生和崔莺莺在《西厢记》的美满结局也是众望所归。

二、形象转变的内外原因

(一)内部原因

1.作品本身的矛盾。《莺莺传》的前半部分“时有情致,固亦可观”[5],其中寺遇、酬简、赖简、会真、听琴等情节,表现出张生与崔莺莺之间的切切真情。但从张生第二次离开起,他就表现得异常绝情,大发“忍情”之论,“文过饰非,遂墜恶趣” [5]。前后两部分呈现出断崖式的对比,其中定是隐瞒了一些缘由,只好用“善补过”的道德标签掩饰。而《西厢记》通过艺术创造对故事内容进行补充,给了故事一个水到渠成的圆满结局,由此也转变了崔莺莺的艺术形象。

2.从传奇到杂剧的叙事变化。《莺莺传》的自传色彩浓厚,陈寅恪、卞孝萱、孙望等学者都认为“张生即元稹自寓”,并进行了充分的论证,具有广泛的影响[6]。正因如此,作品主要围绕张生来进行限制性叙述。受这种视角的限制,崔莺莺被张生所“代言”,她的形象经过了男性视角的主观加工,被赋予了被抛弃后仍然痴心不改、无怨无悔的男人心目中理想女性的完美品格。而到了元杂剧,代言体的叙述使得各个角色都能以各自的口吻进行叙述,《西厢记》中的崔莺莺摆脱了张生的“代言”,表达出自己的思想感情,转变为积极主动的形象。

(二)外部原因

1.受众群体的变化。唐传奇的读者一般有两类,一类是封建士大夫官僚文人,另一类是即将通过科举考试步入仕途的文人学子。[7]安史之乱刚刚过去不久,《莺莺传》中反映的“红颜祸水论”迎合了士大夫的心理,张生这一段风流韵事也为当时文人所艳羡。到了元代,市民阶层是杂剧的主要受众,《莺莺传》中张生“始乱终弃”的行为与重情重义的市民观念相冲突。为迎合市民的喜好,《西厢记》对《莺莺传》的主题做出了较大的改动,崔莺莺由害人的“尤物”变成了执着追爱的奇女子,故事也由“补过”书生的风流韵事变成才子佳人的爱情佳话。

2.时代在文学作品中的烙印。“婚仕之际,仍为士大夫一生成败得失之所关也。”[1]在唐代,文人之中存在着将个人前程寄寓到婚姻中的风气。拥有一个背景强大的妻子,借助妻族的势力让自己仕途亨通,这是当时文人的婚姻价值取向。张生的“始乱终弃”是时代使然。而到了元代,民族的压迫政策直接将汉族文人的进仕之途一刀斩断。元代文人便在文学作品中寻求精神慰藉,用敢于冲决封建禮教、追求真爱理想的崔莺莺弥补自己作为“张生”的软弱,在张生一举夺魁和抱得美人归的成就中获得替代性满足。可见不同时代思想文化的变化,能深刻反映在文学作品中,造成人物形象的转变。

三、形象转变的文化内涵

(一)女性主体意识的高扬

《莺莺传》中崔莺莺的形象,是经由张生的视角呈现的,这个角色本身并不具有自己的主体意识。而在《西厢记》中,崔莺莺主动提出愿意与“杀退贼军”的英雄结为连理,表现出女性的自主择偶意识;与张生初见时“回顾觑末下”,再遇时大胆吟诗表白心事,反映出女性对婚恋大事的主动参与意识。这些都说明了崔莺莺形象转变中高扬的女性主体意识。

(二)市民精神的焕发

《莺莺传》始乱终弃的故事结局和文过饰非的“忍情”之论之所以能为当时的人们所接受,是因为符合文人士大夫阶层追求前途抱负而不顾儿女私情的价值取向。这样看来,《莺莺传》是文人文化的产物。而《西厢记》以市民阶层为主要受众,崔莺莺大方独立、热烈追求的形象满足市民的审美情趣,两情相悦、终成眷属的大团圆结局更是为大众所喜闻乐见。由此可知,《西厢记》代表了元代的市民精神。崔莺莺在《莺莺传》和《西厢记》中的形象转变也反映了从唐代到元代的历史发展中市民精神的焕发。

四、结语

在《莺莺传》到《西厢记》作品演变中,受内外原因的影响,崔莺莺身份由富家小姐变成相国千金,性格由卑微柔弱变得刚毅热烈,结局由惨遭抛弃变成得偿所愿,从中反映了女性意识高扬和市民精神焕发的文化内涵。

参考文献:

[1]陈寅恪.元白诗证稿·读莺莺传[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009.

[2]罗朝蓉.崔莺莺身世说辩议[J].小说评论,2009,(S1):149-151.

[3]张云华.北魏宗室与“五姓”婚姻关系简论[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2012,45(03):119-123.

[4]金圣叹.贯华堂第六才子书[M].北京:万卷出版公司,2009.

[5]鲁迅.中国小说史略[M].北京:人民文学出版社,1996.

[6]胥洪泉.《莺莺传》研究百年回顾[J].涪陵师范学院学报,2006,(01):50-55.

[7]陈清茹.从始乱终弃到终成眷属——试析《西厢记》对《莺莺传》的改写[A].北京市社会科学院历史研究所.北京史学论丛(2016)[C].北京市社会科学院历史研究所,2017:14.