生育政策调整下母亲教育的现状、困境与提升路径

2021-09-14李群

摘要:生育政策的優化调整促使家庭结构发生很大变化,也导致多子女时代即将重新来临。目前,虽然“三孩”政策已开始实施,但政策之下的“三孩”家庭大约一年后才会出现,现实中更为普遍存在的是“二孩”家庭。本研究立足母亲角色的独特属性,基于实证研究,发现“二孩”家庭母亲教育在教育知识、教育行为、教育投入等方面呈现出结构性矛盾与冲突,面临一定的困境。为提升新时代多子女家庭的母亲教育质量,本文提出三点建议:重视优化指导,激发母亲教育的内生动力;正视母职,强化母亲教育的外在支撑;更新理念,加强新时代母亲教育研究。

关键词:生育政策调整 多子女家庭 母亲教育 提升路径

收稿日期:2021-06-09

作者简介:李群,济宁学院教师教育学院院长、教授。主要研究方向为家庭教育、教师教育。

基金项目:山东省社会科学规划研究项目“‘二孩家庭的母亲教育及指导策略研究”(项目编号17CJYJ01);全国首批家庭教育科研课题“城市多子女家庭的母亲教育及指导策略研究”(项目编号Y20171504)。

为促进人口结构均衡与持续发展,我国2013 年开始实施“单独二孩”政策,2015 年通过了“全面二孩”政策。2021 年5 月31 日,为进一步优化生育政策,中共中央政治局会议决定,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,即“三孩”政策。由于“三孩”政策出台时间较短,政策之下的“三孩”家庭尚未出现,因此研究较为普遍存在的“二孩”家庭更具现实性条件和启示性意义。在生育政策调整的背景下,家庭结构将发生较大变化,父母抚养孩子的亲职压力也会随之升高,特别是对于承担生育和养育重任的母亲来说,其面临的压力挑战更大,在履行母亲职能以及自身职业发展等方面难免会产生较大影响。鉴于此,本文对“二孩”家庭中的母亲教育现状进行调研,剖析其面临的困境,并探究具有针对性的提升路径,以便为做好“三孩”家庭中的母亲教育提供有价值的参照和具有前瞻性的研判。

一、基于母亲角色的母亲教育

近年来,我国出台了一系列家庭教育指导文件,家庭教育立法也被提上日程,社会对家庭教育的关注得到了全面提升。母亲作为家庭教育的主要承担者之一,在孩子教育中所扮演角色的独特价值不容忽视,在家庭教育中的地位不可替代。母亲角色,即拥有子女后的成年女性所具有的角色身份,从女性学、社会学视角而言,都有其特殊性,母亲教育也正是基于母亲角色的独特属性而产生和进行的。

(一)母亲角色的特性

1. 先赋性

先赋性角色是指建立在血缘和遗传等先天因素基础上自然拥有的角色,而非靠主观努力获得的,它具有无可替代性。[1] 基于此,母亲角色是一种先赋性角色,母亲与孩子的亲子关系正是建立在不可分割的血缘和遗传基础上的,这种先赋性不为其他因素所更改,母亲对其所有子女都具有原生的角色先赋性。

2. 参与性

在社会心理学领域,萨宾(T. Sarbin)和艾伦(V. I. Allen)两位学者在《角色理论》一文中,根据不同角色对某些社会活动的参与程度,将角色分为零度参与、漫不经心参与、传统仪式性参与、生物性参与等7 种类型。[2] 其中,母亲对子女的角色类型属于第四维度的生物性参与,这是因为母亲对子女的关爱是出于自发性的、本能的行为,母亲角色具有来自生物本能的参与性。

3. 永久性

母亲角色具有永久性,是在子女整个人生过程中不可磨灭的一种永恒角色,这种深刻的角色影响涵盖了子女生命长度的全过程,对不同子女及其不同成长阶段的影响都是重大的。

此外,相较于父亲等其他家庭教养者而言,母亲角色具有较为鲜明的特殊性。一是在生物学意义上,母亲承担和发挥着孕育、生育和哺育子女的独有功能。二是在社会学意义上,基于社会性别潜意识,母亲角色在文化建构中被概念化,被认为对孩子的养育更加悉心和细致。有研究发现,在对子女的教养方面,虽然父亲与母亲在照顾新生儿阶段并不存在教养行为上的明显差异,但经过一段时间后,由于母亲常常会花费更多精力去陪伴婴幼儿,所以母亲对婴幼儿的照看表现得比父亲更加周全。[3]

(二)母亲教育

从教育学角度而言,母亲角色是家庭教育中的一种重要角色。母亲角色的扮演通过其对子女的养育和教育行为得以体现,也正是在承担和扮演母亲这一角色的过程中产生了母亲教育。可以说,母亲教育与母亲角色相伴而生,母亲教育从子女出生伊始随即出现,并且对子女产生终生影响,而母亲角色的先赋性、参与性和永久性也奠定了母亲教育的基调和底色。因此,母亲自身素质及其对母亲角色的认识和扮演都深刻影响着母亲教育的质量,进而也影响着子女发展的质量。

瑞士著名教育家裴斯泰洛齐对“母亲教育”的经典论释阐明了母亲教育之于子女发展的重要意义。他认为母亲是一名教育者,是孩子教育极为重要的主体之一,母爱的力量和母亲的关怀对孩子的身心健康成长具有不可替代的重要价值,同时,母亲作为与孩子朝夕相伴的家庭成员,通过一言一行的方式创设教育环境,引导孩子学习为人处世和生存本领。[4]

从母亲角色的三重特性来看,母亲作为教育者,在子女成长过程中发挥着重要的教育培养和引导作用。而且,由于母亲角色相较于父亲和其他家庭教养者的独有特点,母亲教育在家庭教育中占据着特殊而又重要的地位。

二、“二孩”家庭母亲教育的现状

对母亲角色、母亲教育相关概念的梳理为本研究的开展奠定了理论基础。本研究采取问卷调查和访谈相结合的实证研究方法,对“二孩”家庭母亲教育的现状进行了探究。

(一)研究方法与设计

1. 开展问卷调查

本研究选择山东省济南市、青岛市、济宁市等11 个地市作为样本区域,随机选取350名“二孩”家庭中的母亲(有两个子女,其中至少一个是未成年儿童)作为研究对象,采用修订的父母养育方式评价量表(EMBU)和自编问卷作为研究工具,从母亲的教育方式、教育偏差、教育压力、学习意愿等方面进行了调查与统计。样本的选择覆盖范围较广,具有随机性和代表性。

父母养育方式评价量表(EMBU)用来探究“二孩”母亲的教养方式,包括3 个维度,共 31 个项目,其内在一致性信度为0.83。自编问卷分为养育压力、养育偏向、母亲幸福感和学习意愿4 个维度,共24 个项目。量表和问卷均采用自评方式,由“二孩”母亲独立完成。调查分为两个步骤,首先进行预调查对问卷进行检验与修正;其次在修正问卷后进行现场调查,获取相关数据。问卷收集后按地区整理,通过SPSS 对数据进行录入整理。其中,评价量表和自编问卷均为5 点计分,没有常模,理论均值为3 分,与该值相比较,大于3 分者(%)是指在该维度得分大于3 分者所占总人数的百分比。

最终,共回收问卷327 份,有效问卷247 份,回收率为93.4%,有效回收率为75.5%。回收率较高而有效率较低的原因是由于问卷发放群体不集中且填写问卷过程受到不确定因素的干扰,如孩子哭闹等情况,因此,部分问卷填写不完整而被剔除。

2. 进行半结构式访谈

综合考量母亲角色和母亲教育的充分凸显、孩子所处的年龄阶段以及两个孩子之间的年龄差距等多方面因素,本研究选取具有典型代表意义的10 位母亲,制定了访谈提纲,以不限定硬性边界的形式围绕母亲教育进行半结构式访谈,获得访谈资料信息,形成对问卷调查

的重要补充。

(二)“二孩”家庭母亲教育的基本状况

通过对问卷调查和访谈所获得调研资料进行综合分析,可以勾勒出“二孩”家庭母亲教育的基本状况,主要包括如下几方面。

1.“二孩”母亲倾向于温情理解型教育方式

教育方式是指母亲在教育子女过程中通常采用的方法和形式,可分为温情理解、权威严厉和干涉保护三种类型。温情理解型表现为母亲尊重、理解孩子,善于并乐于跟孩子沟通,与孩子之间建立起一种温馨有爱的亲密关系。权威严厉型表现为母亲对孩子颐指气使、高高在上,采取高压命令式、严厉粗暴的教育。干涉保护型表现为母亲过度关切子女的成长,习惯于替子女包办、代办大小事项,导致子女的自主性、独立性欠缺。

表1 数据表明,“二孩”母亲的教育方式主要体现为温情理解型,即母亲在家庭教育中能够尊重、理解孩子,晓之以理,动之以情,是一种积极、科学的教育方式。不容忽视的是,采用权威严厉型和干涉保护型教育方式的“二孩”母亲仍占有一定比例。

2.“二孩”母亲呈现出不同类型的教育偏差

教育偏差是指母亲在家庭教育中对两个孩子的认识、情感和行为等方面非正常的差别对待,可分为偏向大孩和偏向二孩两类。表2 数据表明,多数“二孩”母亲认识到公平对待的重要性,能够或自认为能够在家庭教育中公平对待两个孩子。但是,偏向大孩和偏向二孩得分均值都在3 分左右,仍有1/3 左右的“二孩”母亲存在不同类型和不同程度的教育偏差。

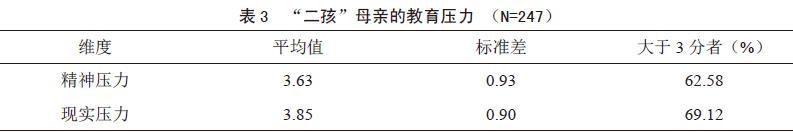

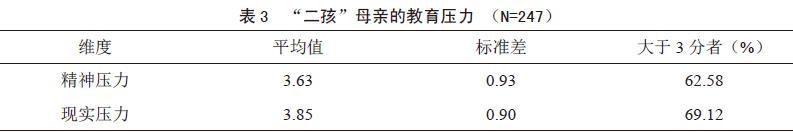

3.“二孩”母親感受到多方面的教育压力

教育压力是指母亲在履行母亲教育职责过程中,因多种因素影响而感受到的压力,包括精神压力和现实压力。精神压力源自多个方面,比如在二孩到来后对两个孩子的养育时间不够、分身乏术导致的精神焦虑,再如在孩子学习和成长过程中产生的教育焦虑等。现实压力主要来自“上有四老,下有两小”的夹心层压力。随着老龄化社会的到来以及全面“三孩”政策的落地,教育压力导致大多数家庭尤其是第一代独生子女家庭陷入困境,同时引发母亲兼顾职场和家庭的现实困难。

表3 数据表明,多数“二孩”母亲承受着较大的育儿压力,她们不仅明显感受到养育两个子女带来的身心疲惫、情绪焦躁等精神层面的压力,也明显感受到巨大教育支出、紧张生活状态等现实层面的压力,其中现实压力的体验更为显著。

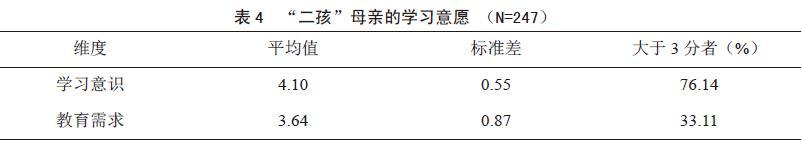

4.“二孩”母亲具有较强的学习意愿

学习意愿是指母亲对家庭教育知识的学习愿望及对接受相关教育指导的态度,包括学习意识和教育需求。表4 数据表明,多数“二孩”母亲具有较强的学习意识,能认识到要成为一位合格母亲需要不断学习家庭教育的知识与方法。但是“二孩”母亲的教育需求相对较低,只有1/3 的母亲对接受教育培训与指导表现出较高的需求。通过访谈获知,很多家庭教育的培训指导对参与者来说便利性、可行性较低,一些母亲受到时间不合适、路程远等客观因素制约而难以参加培训指导,这也许是导致母亲虽有学习意愿但对家庭教育指导需求相对较低的原因。这说明,在现实中家庭教育培训指导需要增加更为灵活、便捷的培训指导形式。

5.“二孩”母亲具有较高的育儿幸福感

育儿幸福感是指母亲在养育子女过程中产生的积极情感体验。表5 数据显示,母亲育儿幸福感的平均值和大于3 分者百分比都比较高,说明大多数“二孩”母亲在育儿过程中感受到了幸福。尽管养育两个孩子非常辛苦,但同时也让她们体会到了亲情的温暖和自身价值的实现。

6.“二孩”母亲具有更强的身份认同

通过对多位母亲的深入访谈发现,“二孩”母亲与“一孩”时的状态相比,具有更加强烈的身份认同。如访谈中多位“二孩”母亲表示,“抚养和培育两个孩子花费的精力肯定比一个孩子要大,面临着更大的压力,但我也有信心把他们都照顾好、培养好”,以及“身为‘二孩母亲我比较累但也很快乐”。这主要是由于“二孩”母亲在生育“一孩”时为“新手妈妈”,需要一定的角色适应过程,经过对“一孩”的生育和抚养,具备了一定的养育经验,因而“二孩”母亲表现出了更为强烈的身份认同。相关研究同样表明,“一孩”母亲和“二孩”母亲身份认同之间存在一定差异,“二孩”母亲身份认同高于“一孩”母亲身份认同。[5]

三、“二孩”家庭母亲教育的困境

女性天然的生理状况所带来的社会期待与家庭内部性别角色的分工使她们在生育与养育中承担了更多责任,而且子女養育工作也是持续投入时间与精力的密集型活动。尤其是多子女的状况更加剧了母亲在养育子女、家庭生活及自身职业发展过程中的压力。本研究发现,“二孩”家庭中的母亲教育正面临着新问题与新困惑。

(一)经验复制与教育重构的矛盾带来教育知识的匮乏

“二孩”母亲的育儿经验多源于自身成长过程或源于育儿过程中的积累。“二孩”母亲有养育第一胎的经历,对婴幼儿的生长发育特点已有一定的感知理解,不再盲目地听从长辈或照搬书本。本研究发现她们大多采用较为科学的温情理解型教育方式,这些经验与做法对养育二孩具有积极的影响,正像一些“二孩”母亲所说,“有了一孩的养育经验,对待二孩我更淡定些”。但是二孩的出生以及未来三孩的出生所带来的家庭变化,是母亲自身经验所不能及的。多子女时代的来临不仅会带来家庭人数的增加,而且会出现新的同胞关系,亲子关系由“一对一”变成“一对二”或“一对三”,从而引起家庭结构的转型以及家庭角色关系的多样化。同时,每个孩子自身发展的独特性,使得母亲需要面临更多新的育儿问题,加之一些“二孩”母亲本身就是独生子女,没有与兄弟姐妹相处的生活体验,也无法从父母那里学到双子女教养的经验。因此,“二孩”教育并非“一孩”教育经验的简单复制,也不是简单的“一孩”教育经验的否定,而是教育经验的改造[6],在既有教育经验难以依赖的情况下,需要家长在家庭结构变化的背景下更新已有家庭教育观念,即进行教育理念与角色实践两重维度的教育重构。另外,我国目前还未建立系统的母亲教育体系,且大多母育知识都处于生活教育的初级阶段,母育知识匮乏且更新缓慢。

(二)公平理念与差别对待的矛盾引发教育行为的失衡

二孩出生后,母亲的教养行为从只指向一个孩子变为同时指向两个孩子。这不仅意味着母亲对孩子日常照料负担加重,也意味着母亲教育需要达到更高的要求, 即母亲在对两个孩子的养育和教育过程中应秉持公平理念。但在现实生活中,由于“二孩”家庭中母亲角色的升级“增码”,母亲教育的实践水平往往达不到认识水平,不可避免地会产生一定的差别对待。差别对待是指父母在情感、投入或者管教等方面更多地指向某个孩子, 而更少地指向另一个孩子的方式。[7] 这一现象产生的原因在于两个孩子在年龄、性别、性格等方面存在差异,母亲往往出现教育行为的失衡,由此造成不同程度和不同类型的教育偏差。例如,有些母亲因为照顾二孩减少了对大孩的关注,引起了大孩对母亲的对立和对弟弟妹妹的排斥,这一变化既可能使母亲由于气愤而加大对大孩的教育管制,也可能使母亲由于内疚而放任对大孩的要求。有些母亲则奉行“大让小”的教育原则,一味教育大孩做出让步,长此以往反而加剧了同胞矛盾。

本研究中多数“二孩”母亲认为自己持有公平理念,也能公平地对待两个孩子。但通过访谈发现,部分母亲在两个孩子的养育和教育方面也存在差别对待的情况,导致母亲教育行为在两个孩子之间存在一定程度上的失衡。如在对大孩的情感投入上,多数母亲认为大孩的自理能力比二孩强,所以在言语、行为等方面对大孩的关爱相对不足,未能充分了解到大孩的情绪体验,造成大孩缺乏安全感等问题。日常生活中大孩与二孩产生矛盾时,母亲也往往偏爱二孩而未能对大孩进行开导沟通,致使大孩认为自己受到了不公平对待。同时,部分母亲对二孩过度偏爱甚至溺爱,不利于二孩的性格塑造和习惯养成,导致二孩出现心理、认知和行为上的偏差。

(三)履行母职与自我发展的矛盾造成教育投入的不足

母职是社会所建构的母亲角色意识和行为规范。不同的社会文化背景赋予母职不同的内涵,其中海斯提出的“密集母职”成为大多数国家主流的母职意识形态——认为母亲是孩子最理想的照顾者,母亲应全心全意投入照顾孩子,甚至放弃自己的需要和利益。[8] 履行母职意味着要对子女进行教养、教育的投入,包括对孩子的陪伴与交流、满足其基本需求、留意其日常生活和学习以及家庭作业辅导与激励孩子潜能等,涵盖了对孩子的生理情感、认知能力、道德品质培养、学业表现等多方面的投入。但与此相矛盾的现实困扰是母亲面临的“母职惩罚”。“母职惩罚”理论认为,与非母亲女性或男性相比,母亲这一身份角色往往使自身在劳动参与、工资待遇和职业发展方面遭受社会歧视,产生一种“惩罚效应”,其中孩子数量是重要的影响变量。[9] 相似的情形在我国也存在,研究表明,1989—2015 年我国母亲的平均工资增长率比非母亲女性低1.6%,子女数量对女性工资具有显著的负向影响,生育对母亲的收入表现出一种“惩罚效应”。[10] 无论是从维系家庭的角度还是从女性主体发展的角度来看,母亲都需要职业发展和社会融入。她们有着自己的职业抱负和事业欲望,也想做到对子女教育的重视,然而她们处于“孩子中心”和“发展自我”的矛盾中,只能无奈地面临着“母职惩罚”带来的不利困扰。“一个孩子精养,两个孩子粗养”,道出了“二孩”母亲深感教育投入不足的无奈。

四、新时代多子女家庭母亲教育的提升路径

母亲的教育素质直接影响家庭教育的质量,而母亲教育素质的提高有赖于母亲接受的教育与指导。特别是在“三孩”政策配套支持措施中提到要将生育、养育、教育一体考虑的时代背景下,提高优生优育服务水平显得尤为重要。当前,可从以下三方面入手,重构新时代母职角色,全面提升母亲教育质量,为做好“三孩”家庭的母亲教育提供经验积累,打下坚实基础。

(一)优化指导,激发母亲教育的内生动力

本研究发现,母亲养育子女知识的获取途径位于前三位的是“自己实践”“电视和网络”以及“长辈和朋友”,占比分别为76.11%、60.73% 和45.75%,“教育讲座和培训”只占5.26%。76.14% 的母亲深感教育知识与能力的不足,表现出了强烈的学习意愿。因此,为母亲教育提供科学、有效指导,对于激发母亲教育的内生动力将大有裨益。

1. 成立专业化的指导师资队伍,优化指导主体

2020 年修订的《中华人民共和国未成年人保护法》明确规定:“各级人民政府应当将家庭教育指导服务纳入城乡公共服务体系,开展家庭教育知识宣传,鼓励和支持有关人民团体、企业事业单位、社会组织开展家庭教育指导服务。”但该法对家庭教育指导团队并无资质要求,加之家庭教育指导工作多为公益性质,存在家庭教育指导队伍散乱无序、缺乏专业性的家庭教育指导师等问题。虽然当前以“家庭教育指导师”资质为名的社会培训机构快速发展,学员经过短期培训就可考取资格证书,但这与家庭教育指导者的专业化要求还相距甚远。

近年来,《家庭教育法》立法进程不斷推进,以期为构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系、健全家校社协同育人机制提供法律依托,为改进家庭教育观念、优化家庭教育方法提供正确指引,为建立专业化的家庭教育指导师资队伍创造有利的政策空间和社会环境。有研究指出,在构建中国化的家庭教育实践指导团队上,要立足于我国新时代国情,针对我国现实的家庭教育问题,优化家庭教育指导主体的选配及其职责内容,转向素养化的家庭教育目标。[11] 为此,应由教育部、妇联等多个部门统筹负责,针对家庭教育、母亲教育尤其是多子女母亲教育的现状和需求进行深入调研,明确科学的家庭教育目标,制定家庭教育、母亲教育指导主体选配和建设的实施细则、操作办法。依托家庭教育领域的专业机构与平台,建立家庭教育指导主体专家库,提升队伍专业化水平。统筹协调各类社会资源单位,积极引导社区、高校、行政部门等多元社会主体参与家庭教育指导服务,依托相关部门打造家庭教育指导主体培训基地,科学、系统培训家庭教育指导服务队伍。多措并举,优化指导主体,为家庭教育、母亲教育的实践提供科学指导。

2. 加强指导内容的针对性,优化指导供给

2019 年修订的《全国家庭教育指导大纲》(下文简称《大纲》)[12],依据儿童在不同发展阶段的特点,明确了家庭教育分阶段的指导内容与要求。除了《大纲》中共性的教育内容外,相关部门在对“二孩”母亲和“三孩”母亲进行家庭教育指导时,还需根据“母亲教育”和“多子女教育”的特点进行针对性指导。相比于父亲教育和祖辈教育,母亲教育在教养子女方面有着得天独厚的优势,因此,相关部门对母亲的教育指导应着眼于母亲意识的提升、母亲教育理念的更新、养育知识的完备和教育能力的增强。[13] 多子女教育不同于独生子女教育,其最突出的问题是如何协调同胞关系,做到公平施教。这就要求指导过程中应注意两点:一是要指导母亲做好已有子女对新生子女的接纳工作,适当对其进行新角色(哥哥姐姐)教育;二是要指导母亲认识到“公平”不是“相同”,对多个孩子的母爱是相同的,表达方式则可以不同,因为每个孩子都是独一无二的,年龄、性别、气质、兴趣、特长等各不相同,必然有着差异化的需求,母亲没必要也不应该统一要求与同样对待,应尽可能公平合理地满足多个孩子的不同需求,让其感受到同等的母爱。

3. 构建多元化的教育平台,优化指导途径

教育行政部门应承担母亲教育指导的领导与组织工作,综合考虑“二孩”母亲和“三孩”母亲教养子女任务重、空闲时间少的实际情况,可采取校内与校外、线上与线下、集中培训与个别咨询相结合等形式,构建多元化的母亲教育指导途径。一是充分利用传统媒介(报纸、杂志、广播、电视)开设母亲教育专栏,传递家庭教育理念与方法。二是建立线上学习平台,整合家庭教育资源,将纸质读本电子化、音频化,以便于母亲日常学习。三是推出母亲教育App,开通母亲教育微信公众号,引进家长学习视频课程、专家在线直播课等,方便母亲随时随地获得指导。四是通过家庭教育网站在线答疑和家庭教育服务电话咨询等方式,对母亲进行个性化的家庭教育指导。

(二)正视母职,强化母亲教育的外在支撑

母亲教育质量的提升有赖于科学、有效的家庭教育指导,同时也离不开社会、家庭对母亲职责的正确认识与支持。一方面,教育与指导能让母亲不断提升教育能力,更好地履行母职;另一方面,认可与支持可以让母亲缓解密集、高压的母职实践,体会到母亲教育的价值与快乐。

1. 加大协同养育

《大纲》指出,“重视发挥家庭各成员角色的作用,指导家长积极发挥父亲在家庭教育中的作用;了解父辈祖辈联合教养的正面价值, 适度发挥祖辈参与的作用”。可见,无论是养育儿女的现实需要,还是现代的教育理念,都需要父母的共同参与和良好协作。父母协同养育,一是使双方都能体会到养育子女的艰辛,建立起深厚的亲子感情;二是能够实现母亲教育与父亲教育的优势互补,促进孩子的健康成长。协同养育不是父职和母职基于性别刻板印象的传统分工,而是双方依据自身实际情况的灵活分配。如夫妻双方交替承担子女照料和家务劳动,以使各自获得较为平等的责任分担;丈夫对第一个子女给予更多的照顾,以保证妻子有更充分的空间建立与第二个孩子的依恋关系。[14]另外,祖辈协助照顾可以减轻父母的育儿压力,能够使父母在子女教育方面投入更多的精力。

2. 增强社会认同

传统观念大多将女性等同于母亲,把母亲等同于母职,认为女性只有养育孩子才能体现人生价值,认为母亲只有为孩子牺牲一切才是好母亲,这些观念给母亲带来巨大的舆论压力和精神负担。提升母亲教育的质量,必须摘下“紧箍咒”,一是要赋予女性选择的权利。给女性选择人生的自主权,由她们自己决定是否做母亲、何时做母亲、怎样履行母亲职责,实现真正的生育自由和履职自由。二是尊重母亲的无偿劳动。母亲在家的日常家务劳动应得到家人和社会的认可,不应把母亲不计报酬的家务劳动和生育劳动看作理所应当,把母亲为家庭和孩子的辛勤付出视作天经地义,应该把母亲无偿的家务劳动与有偿的职场劳动看作同等重要。特别是我国2021 年开始实施的《中华人民共和国民法典》中提出的“家务劳动补偿制度”,全面肯定了家务劳动的价值,这为增强母育提供了坚实的法律保障。

3. 提供育儿保障

持续推动生育成本的社会化,进一步完善“陪产假”制度,加大父亲的育儿分担力度,保障母亲的身心健康;推行男女共享的“带薪育儿假”,倡导父母共同承担育儿责任,减轻社会对女性就业的歧视,平衡生理性别差异对劳动力的影响;给母亲提供更加灵活的工作方式,避免母亲由于生育导致的职业中断或者工作收入减少等“母职惩罚”;建立大量质优价廉的公立托幼机构,降低家庭育儿的经济成本和精力成本。通过提供优质的育儿保障,减轻母亲教育压力,提升母亲教育质量。

(三)更新理念,加强新时代母亲教育研究

随着我国全面进入“二孩”“三孩”时代,多子女家庭的母亲教育引起了越来越广泛的关注。但由于“二孩”“三孩”政策的实施时间较短,有关研究还有待于进一步丰富和深化,以便推动母亲教育理念和行为的更新。

1. 聚焦现阶段母亲教育的特殊性

研究除了应聚焦于多子女养育、同胞冲突、大孩心理安抚等共性问题,还要尤其关注特殊阶段的特殊问题,如大间隔生育是目前我国人口发展的一种突出现象,由于母亲与“二孩”“三孩”之间年龄差距过大,以及多个孩子之间出生间隔过大,母亲不仅要克服高龄带来的身心变化对养育“二孩”“三孩”造成的不便,还要解决好子女之间因年龄落差等原因造成的同胞关系困难等问题。

2. 设立专项课题鼓励学者开展母亲教育研究

各级妇联、家庭教育学会 ( 研究会) 的家庭教育科研课题和各级社科联的哲学社会科学研究课题中都可设立母亲教育研究专项,形成高质量的母亲教育研究成果,为母亲的家庭教育指导提供科学依据和理论支撑。

3. 依托高校及研究机构完善母亲教育理论体系

依托高校和研究机构开展家庭教育理论研究、监测评估和实践指导,健全理论研究成果转化机制[15],为家庭教育及母亲教育提供中国特色的理论体系和行动策略。

【参考文献】

[1] 杨小梅:《当代家庭教育中母亲主体性地位的建构研究》,寧夏大学2019 年硕士学位论文,第32 页。

[2] 乐国安:《社会心理学》,北京:中国人民大学出版社2009 年版,第209 页。

[3] 薛芮:《父亲角色与母亲角色的性别差异反思》,载《中国妇女报》,2019 年6 月18 日第6 版。

[4] 裴斯泰洛齐著;夏之莲等译:《裴斯泰洛齐教育论著选》,北京:人民教育出版社1992 年版,第386 页。

[5] 肖恋:《“全面二孩”时代母亲身份认同研究》,贵州大学2018 年硕士学位论文,第27 页。

[6] 洪明:《学校家长教育课程建设的基本构想》,载《中国教育学刊》,2021 年第3 期。

[7]Jensen, A. C. & Whiteman, S. D. Parents Differential Treatment and Adolescents Delinquent Behaviors: Direct and Indirect

Effects of Difference-Score and Reception-Based Measures,Journal of Family Psychology, 2014, 28.

[8] 金一虹 杨 笛:《教育“拼妈”:“家长主义”的盛行与母职再造》,载《南京社会科学》,2015 年第1 期。

[9] 庄渝霞:《母职惩罚理论及其对女性职业地位的解释——理论进展、路径后果及制度安排》,载《国外社会科学》,2020 年第5 期。

[10] 申超:《扩大的不平等:母职惩罚的演变(1989—2015)》,载《社会》,2020 年第6 期。

[11] 林崇德:《新时代家庭教育的发展方向》,载《中华家教》,2021 年第1 期。

[12] 全国妇联等九部门:《全国家庭教育指导大纲(修订)》,中国关心下一代工作委员会,2019 年5 月14 日,http://

www.zgggw.gov.cn/zhengcefagui/gzzd/zgggw/13792.html

[13] 李群:《成人教育视野下的母亲教育研究》,载《河北大学成人教育学院学报》,2016 年第1 期。

[14] 刘婷婷:《从“一孩”到“二孩”:家庭系统的转变与调适》,载《中国青年研究》,2017 年第10 期。

[15] 全国妇联等九部门:《九部门关于印发〈关于指导推进家庭教育的五年规划〉(2016—2020 年)的通知》,中华人民共和国教育部,2016 年11 月2 日,http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1779/201702/t20170220_296761.html

( 责任编辑:母聃)