论萧红《生死场》中的动物意象

2021-09-11张佳珑韩会敏

张佳珑,韩会敏

(广州大学 人文学院,广东 广州 510000)

《生死场》作为中国现代作家萧红的成名作,从作品的内容到艺术表现都引起了广泛的关注,其中萧红独特的语言与叙事风格尤为引人注目。如学者陈漱渝所说,“萧红小说是介于小说、散文和诗歌之间的新型的小说形式。”[1]萧红的小说,以《生死场》为典型代表,往往营造出一种整体性的、自然写实感强的、风俗画卷一般的氛围,体现出鲜明的生命诗学观。支撑起这样的书写,除了萧红语言本身的特色外,是大量的、系列性的意象群的使用。“所谓意象是作家内在意蕴和情理与外在对象相互融合的复合物”[2]意象的选择与运用透露着作者对形容对象的理性思考与感性体悟。解读意象能够更好地解读作品。

《生死场》描述了一群住在荒野乡村里的人们奔波劳作与死亡的生存图景,对这样一幅图景如何理解,一部分学者认为萧红揭示了一种愚昧、麻木的生命状态,“萧红的真实目的在于揭示的是那里的人的价值被彻底否定,完全沦为动物的生死处境和命运”[3],而有的学者则认为萧红正是写出了民间勃勃的生命力量:“对他们来说,为类群的整体生存而‘死’,乃是人之所以为人的应有之义,一种自然而然的‘生’之本分。”[4]1要理解萧红所构建的生命图景,可以从小说中的意象使用来切入。在《生死场》中出现最频繁、含义层次最多的意象群便是其中的“动物意象”。小说中的动物不仅可以作为环境或情节的一部分,在创作主体设计加工后,往往能够成为丰富意蕴的载体,成为特定的意象。《生死场》中出现的与人相关的动物形象,往往包含了超越动物本身的特殊内涵,倾注了作者主观的情感色彩,投射出相应人物的生存境况进行与内心情感。本文将以此为研究对象,通过对《生死场》中与人相关的动物意象的统计与整理,来进入这片人与动物皆忙碌的生命世界。

一、《生死场》中动物意象的类型与特点

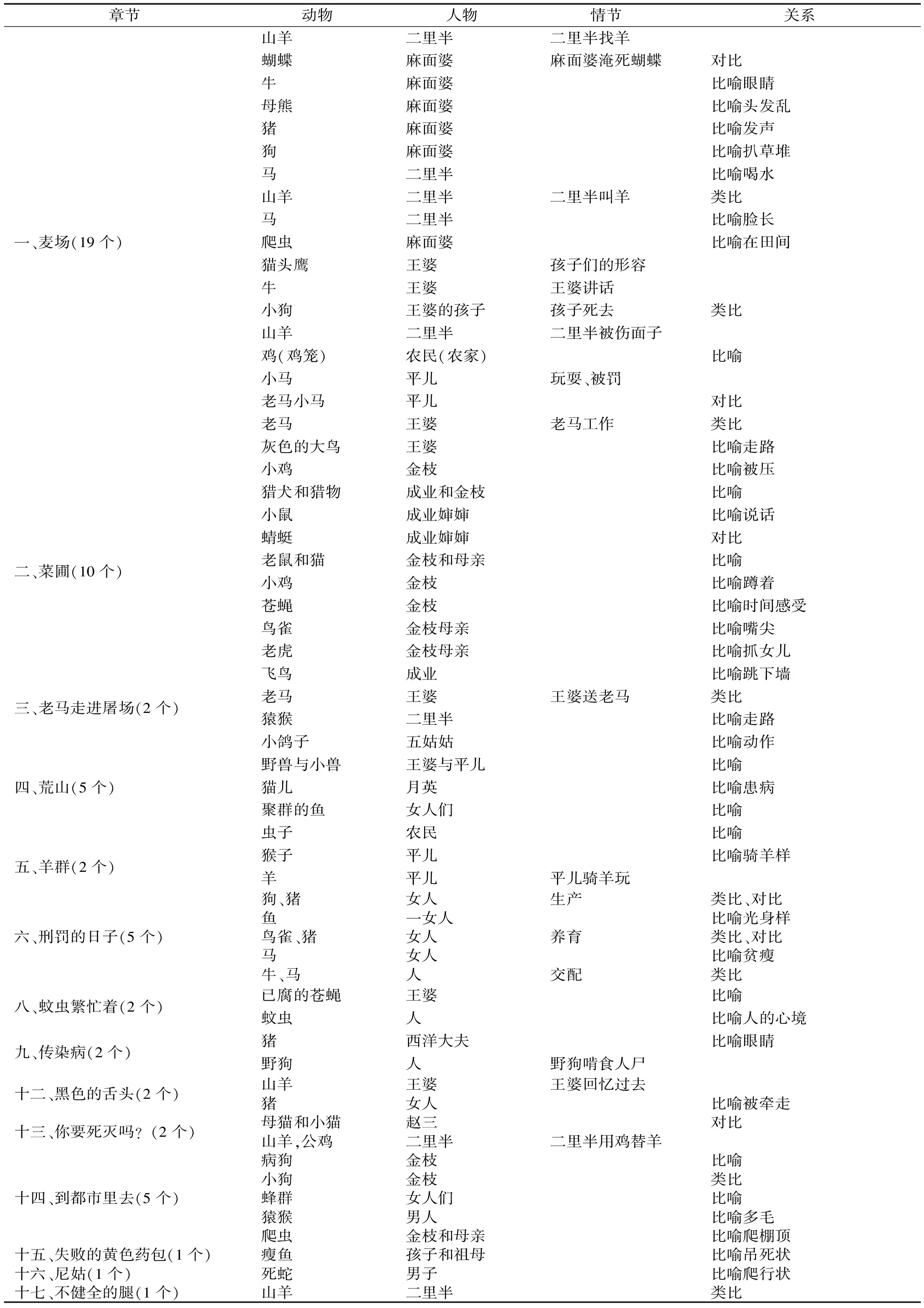

对《生死场》中出现的所有与人相关的动物意象进行梳理和总结,可以作出表1:从中可以看出,《生死场》中出现的与人相关的动物意象总共有59处,根据在文中的作用主要可以划分为三种主要类型:与人对比,共6处;与人类比,共19处;以及比喻人某种姿态或特点,共37处。每一处意象内涵丰富,意味深刻,由此构成小说中的理解文本的重要意象群。

表1 《生死场》中的动物意象整理

(一)“与人物形成比喻关系者”

这一类型与人相关的动物意象使用是《生死场》中出现次数最多、使用最广泛的,作者描绘人物形象、情态或特定动作时状似随意地添这么一笔,便能使场景不仅极其生动,而且饱含情致。这一类意象可以进一步细分为描绘单人、描绘二人和描绘多人。

例1:“头发飘了满脸,那样,麻面婆是一只母熊了!”

例2:“母亲和老虎一般捕住自己的女儿。”

例3:“好像闹着的蜂群静了下去,女人们一点嗡声也停住了,她们全体到梦中去。”

描绘单人处,往往以粗糙、怪异的动物特征来比喻人的特征。如例1,以“母熊”来形容身心粗壮的麻面婆洗衣后起身头发毛乱的样子,突出了麻面婆粗鄙、不修边幅的日常形象,重在外观上的动物与人的相似性。这种描述以旁观者的视角,无差别地对人与动物进行观察和描述,是对人身为“人”的文明、美丽、精致一面的消解,将人描写为与动物相似甚至无异的状态。

描绘二人处,往往突出一对另一方的压制性或攻击性来形容二人之间的身份及权力关系。如例2,金枝母亲在看到金枝摘下未成熟的青柿子的时候向金枝扑去,以“老虎猛扑”的姿态来形容金枝母亲当时气急败坏的心情以及当农作物被毁时对自己女儿凶蛮无情的一面,重在情态上的特定动物与人特定情境下的相似性。此类还有如描写成业与金枝进行男女之事后,“发育完强的青年的汉子,带着姑娘,像猎犬带着捕捉物似的,又走下高粱地去”,此处成业与金枝控制与被控制的关系,金枝的主体性被完全剥夺,只能服从于成业身下,如猎物般被捕获的情状,体现了男女关系中原始的、暴力的一面。这种描述是对人类社会中本被默认的人与人之间温情关系的挑战与解构,前者说明农村人与人在生存之物面前亲情的后撤,后者则说明在欲望和野蛮面前爱情的虚妄与幻想的破灭。

描绘多人处,往往表现出一种群体的、无意识的依习惯与本能的活动状态。如例3,都市边角一群以缝袜与卖身过活的女人们睡前说一阵没有边界的、露骨低俗的八卦后睡去,尊严与体面是早被摒弃的,八卦成为一日中最令人有生气和活力的活动,但即使如此八卦后仍是可以倒头便睡,这唯一一项能体现活力与个体意识的活动其实也显得毫无意义。这种描述从群体的层面进一步将人的个体与主体意识消解,从个体的无知觉扩及到群体的无知觉,从而构建以“场”为范围的生命状态图景。

(二)“与人物形成对比关系者”

《生死场》中这一类型与人相关的动物意象使用,作者以动物的处境或状态与人进行对照,戏剧性地使动物看起来更具有情感与幸福感,而人的生存则遭受着更为冷冽的考验。这一类型中可以看到人的命运与动物命运“不公”的差异,人与动物在异化后走向颠倒的方向。这种异化体现在人的情感与生存条件两个方面。

例4:“(老马)用鼻头偎着小马肚皮间破裂的流着血的伤口。小孩子看见他爱的小马流血,心中惨惨的眼泪要落出来,但是他没能晓得母子之情,因为他还没能看见妈妈。”

例5:“卷尾的小狗偎依着木桶好像偎依妈妈一般。”

情感的异化如例4,平儿作为一个人类的孩子,本应受到人类社会家庭的保障而获得更稳定更温暖的亲情保护以形成人所特有的对情感更清晰、深刻的认知,但在《生死场》中,生育的随意性以及生存的艰难使他竟不如一匹马得到的温情多,也不如一匹马懂得的温情多,这是人挣扎在生存中的可悲之处。生存条件的异化如例5,章节名为“到都市里去”,都市本应意味着更发达的经济与更成熟、文明的人类生存环境,而到来的金枝与这一切毫无关系,不但丝毫没有享受到文明的利好,甚至还不如一只流浪狗活得满足。作为人需要的生存条件与现实能够得到的比流浪狗都不如的境况所形成的巨大矛盾具有强烈的讽刺性。此外,在生育方面,人的痛苦艰难与动物的熟稔与顺利也形成强烈对比。在动物与人的对比中,可以看到在动物与人同一“忙着生、忙着死”的命运之外,人还需要面临更为严苛、残酷的因身为人而不得不背负的部分。

(三)“与人物形成类比关系者”

这一类型与人相关的动物意象,虽然数量不多,却对人的生存状态的描述有着尖锐而直接的作用。这一类的意象中包括有“山羊”和“老马”这两个较为重要的动物形象和其他的动物形象。

“山羊”一词几乎贯穿全文,小说以二里半寻山羊为开篇,以二里半与山羊诀别作结束,可见“山羊”于小说的结构与主旨都有着重要的意义。“山羊”是二里半的家养,“山羊”孱弱、游走、空洞的特点在某种程度上也象征着二里半的性格特征,以二里半互为映射。从山羊身上,可以看到二里半身上得过且过、斗争反抗意识“瘸”了的一面,也可以看到二里半守着一小块较为独立的自我意识空间,散漫、心软和有情的一面。二里半最具有人性的部分却体现在与他映照的动物身上,这是作者富有深意的设计。再看“老马”,“老马”在小说的两大章节中作为主要角色出场,长年拉磨以及年老迎接自己被屠宰的命运。与“老马”相关的人物是王婆,王婆也与“老马”有着相似的命运——被当成一个工具、辛苦而别无选择地麻木地劳苦一生后,惨淡地走向结局,无论是“拉磨”的路还是走向“屠场”的路都不被允许偏离或停下。王婆感受到了这一点,故在送老马去屠场的路上悲从中来。“山羊”与“老马”是动物意象中与人的关系最为明显与联系的,投射出了二里半与王婆的情感与命运,甚至一部分的人性,是作者有意将人与动物的同构与对照,将人性与动物性均匀给人与动物,使他们共同“活着”。

例6:“我听一听她的肚子还有响;那和一条小狗给车轮辘死一样。”

若说“老马”“山羊”的形象与对人内在的映射,则其他动物形象与人的类比是对人的命运的外观。如例6中,王婆描述自己的女儿因摔在铁犁上而意外身亡,将女儿的尸身与小狗的尸身类比,形容当时的场景。一方面,这是一个语言贫乏、感情被常年压抑的农村妇女所表达的,另一方面,可见小孩与小狗因意外而死亡的事情一样地普遍,人与动物同样脆弱,同样在脆弱中挣扎苟活。这是人与动物共同的命运。第六章“刑罚的日子”里,连续的大量的动物意象如狗、猪、鸟雀、牛、马的生产生育与村中妇女的生产生育对比又类比,明示女人与家畜、野兽别无二致甚至更为残酷的生存状态,所谓人的母性、生产的神圣性与本应当有的家庭关爱等人类社会情感已被消解殆尽,正如学者林幸谦所说:“在这片讲述女性生死命运的乡土大地山川上,深埋着老王婆这群农乡女性内宇中、一种隐喻化的女体寓言,象征女性一生岁月的苦难命运。”[5]8

二、《生死场》中动物意象的意义

《生死场》中的动物意象,不仅具有修辞的特定作用,更是与小说主题思想的表达息息相关。从动物意象与人的对比及类比、比喻中不难发现,《生死场》所展现的农村人民生存图景中,人性的刻画、对人的生存状态的勾勒,都在极大程度上反映于人与动物多样、多层次的关系中,由此出发,可以归纳出《生死场》中的动物意象具有以下三方面的意义:

(一)人的动物化

“人的动物化”,指人物的外在特征或情态与动物相似或贴合的现象,大量的动物比喻使“人”在《生死场》中被从外至内地重构,“比喻之间的快速转换,展现的不仅是人和动物之间的模糊界线,而且是人物的‘身份同一性’的模糊甚至崩塌。”[6]12由此,人的动物化在小说中表现出两个层面的意义:修辞层面的意义和社会文化层面的意义。

修辞层面,以动物来形容人物,往往在传神地描绘出人的声貌情态特点之外,还因动物所特有的动态性和生物性,凝练且鲜活地表达丰富的内涵。如小说中写麻面婆无用地在草堆里寻一阵山羊后,“像狗一样在柴堆上耍得疲乏了”,借势于人们对狗的相关认知与印象,麻面婆从一开始找羊的兴冲冲、过程中的一番“瞎折腾”到意料之中的没结果,不论是行为上的“忙活”还是心理上的自我安慰,都于此一句尽出,甚至其微表情与微动作借助人们对狗的行为习惯的联想,也都一并而出,画面感极强;再如村里的孩子们说王婆是“猫头鹰”,也一语将王婆常常诉说、常常愤怒的人物特征概括出来,“猫头鹰”一词便囊括其倒竖的眉毛与瞪大的眼睛,故使文章的语言带有浑然天成的生动感,读起来十分有滋味。动物意象在修辞层面的作用,最重要的便是使读者通过联想和想象获得具象、生动的场景认知以及在阅读过程中充分享受陌生化带来的审美体验,这也充分展现了作者独特的语言魅力和写作技巧。

社会文化层面,人的动物化使“人”被抛到一个重新接受审视的层面上。除了一般的,使用“狗”“猪”“马”等本身已经染上一定的文化色彩的动物意象外,《生死场》中还凸显出极富萧红个人特色的一种形式,即动物化、丑怪化的女体书写。“女体书写”的概念是由“新法国女性主义”埃莱娜·西苏提出的,萧红虽非专门学习延承其理论,但在创作中与之“隔空相应”。小说中麻面婆“比起牛的眼睛来更大”的可怕的眼睛、“发着猪声”,金枝“和小鸡一般,被野兽压在那里”,福发老婆“小鼠一般”的抬头,月英“像一头患病的猫儿”等等,这些对女性动物化的描写,都从不同意义上展现出女性被控制、被压迫、被物化的命运,饱含苦难与痛楚,尤其是在生育的环节更是如此。生育的相关描写中女性的身体被放置于与猪、牛等一同的地位,甚至更为低贱的生存状态和命运中,生产过程中种种惊心动魄的描写,如“全身将被热力所撕碎一般”“女人横在血光中,用肉体来浸着血”等等,间杂鸟雀、猪的生产描写,构成一种女性命运的图示。“女性身体和乡土大地成为双重结构中的一种场域空间形式,使乡土得以成为象征符号化的女性身体空间,而女性身体在象征意义上也得以成为符号化的乡土场域。”[5]16这种夸张的、怪异的对女性的形容方式,正是将女性“生育”与“生死”联系的生存境况赤裸地揭露,在这种联系面前,人性与动物性是融合统一的;或者说,是人向动物的回归,由此揭示了暴露在生存危机下的人与动物的一致性。同时,这也是作者萧红直视自我、直视女性并表达出深深的悲哀与共鸣。萧红说,“我一生最大的痛苦和不幸都是因为我是一个女人”[7],这样深切的从自身出发的写作,也是作品强大生命力和感染力的来源。

(二)动物的人化

“动物的人化”,指动物的情态或行为进行拟人化的表达或演绎。“小说中的大多数人物,都被作者以一种或数种动物或静物进行拟态书写”[8],如二里半的游走、王婆的不停的劳作以及成业与金枝动物般的交配,与之相反的,如前文所提及,在动物身上表现出的人性与情感的丰富性远甚于在人身上的表现。

如最明显的“山羊”与“老马”。山羊“嘴嚼榆树皮,黏末从山羊的胡子流延着”“迷茫着用犄角在周身剃毛”在村子里兀自闲走、午睡、吃叶子的状态都与人神似,尤其与二里半相似。二里半也是这样一个随本能与心情行动的人,没有什么生活的坚实方向,似乎总游离在村人和时事的外围,欺软怕硬,体现出典型的软弱心境来。“作家以动物的不自知、蒙昧来象征人性中丑的一面。”[9]山羊的人化,其实是二里半人格与内心的投射与外化。二是“老马”“老马”除了是王婆命运的投射外,还体现出深深的舐犊温情来,老马心疼小马被打、代替小马去拉磨的情节是全书亲情书写的高峰。小马被主人抽打后赶回了棚,老马被牵打着前往工作,但“停下来,用鼻头偎着小马肚皮间破裂的流着血的伤口”。“老马”在工作甚至死亡的威胁面前尚怀有如此动人的深情,而村里的妇女们在农作物、颜面等面前,对自己孩子丧失了这份天然的无条件的疼爱,如“老虎一般捕住自己女儿”的金枝母亲,当孩子与农事、与收成冲突的时候,她们将毫不犹豫地选择维护农事与收成。这份冷酷,是农民在巨大的生存压力之下的人性异化,在“老马”的母性书写的对比之下更为鲜明。作者在对动物的拟人化表达中,使人与动物的界限变得含糊不清,将人与动物混同,将大自然中人的优越性与特殊性一笔抹去。这份触目惊心让人们看到人性的模糊、摇摆的可能性,即人是所以为人的曾被视为鲜明分界的特性在某种条件下会动摇,甚至被超越,从而回归到自然中与动物无异的那一部分,《生死场》即展现了这样的一片存在可能的灰色空间。

(三)人与动物的同质化

“人与动物的同质化”,即将人与动物放在同一层面进行整体性地观察和无差别地定义。动物的进食、交配、生产、养育与死亡的过程与人类同样的过程形成近距离的对照。人与动物的同质化书写是萧红《生死场》最大的特色,正如《生死场》的点题之句“在乡村,人和动物一起忙着生,忙着死……”。整篇小说将人与动物共同描写,人与动物的明处的类比暗处的整体性象征与使人与动物相互映衬,使动物与人的际遇相呼应,勾勒出人与动物共生的、原始的、贴合本能与大地的生存状态。如学者王钦所言,“这个世界中,垂直关系的隐喻、总体化、典型化、集体化都不复存在,存在的仅有水平关系的运动、强度、回响和临时的组合与折叠。”[6]12人与动物只存在程度上的区别,而性质无异。

应当如何理解这份“同质”是理解《生死场》的重要问题。将其中人物为生存而奔波、受难的意义以“麻木”一词概括和抹杀必然是有失偏博的。“中国的民间其实是有力量的,没有力量,它就不可能生存下去。”[10]203实际上《生死场》中的人民正是在凭借着这种荒野乡村中在苛刻的、落后的条件下为了生存而努力的原生态的力量而生生不息,虽然混同着残酷、封建与冷漠,但这种力量切实存在且强大。这种求生力量不是发自于个体的,而是群体的,与动物生存与延续种族的原理一致,因此在文化启蒙的程度上显得野蛮而愚昧。可以看出作者在此书中的矛盾与挣扎,在小说的后半部分后期日本人入侵村庄,村民的反抗和斗争意识觉醒,而书的结笔最终却落回二里半以公鸡换回了羊,与羊惜别的场景。即使有一定程度的觉醒,却最终因为生存和以动物为主体的生存资料为第一性的心理,《生死场》中的人民距离主动积极投身反抗还有较长的距离。作者落笔的心情大概也是心情也是复杂的。如陈思和分析,“一方面她是受了新文学的影响,她要用“五四”新文学的启蒙精神来剖析她的家乡生活;另一方面她自身带来的家乡民间文化,个人的丰富的生活经历,抵消了理性上对自己家乡和生活方式的批判。”[10]203所以对《生死场》的理解其核心仍回到这份由生存意念生发的民间文化上。“作为终有一死的存在,人类注定只能循着时间的节奏,以个体生命的‘死’为桥梁,从自然的手中夺取类群的整体性之‘生’。”[4]6人与动物共同在种种考验中求生,在求生中合作,也在合作中相似,相似在欲望的释放、情感的内敛与取舍的决绝。越在这样一片苦绝的大地上走,越能感受到这其中所自然形成的某种冷酷法则中,具有炽烈的生命力在燃烧。

三、结语

萧红无疑是一位脱俗、独特、极富魅力的作家。萧红本人的苦难经历与难能可贵的率真个性发生奇妙地融合,方可形成如此别具一格的文学风格。动物意象只是这独特文学创作的一角,是形式技巧上的成就,是萧红对人性与人情的洞察与描刻,更是她对民间原生的、粗犷的生命状态与文化的感知与接纳,使她能超越个体之悲,超越生命之痛,而以宽广的关怀与理解成功书写人类、土地与生死这样庞大的命题。