微创经皮与改良多裂肌入路椎弓根内固定治疗胸腰椎骨折的疗效比较

2021-09-06洪锋楼宇梁王灿锋

洪锋,楼宇梁,王灿锋

胸腰椎骨折是脊柱外科医师常见的骨折,对于无神经损伤者首选后路椎弓根螺钉内固定术治疗。传统后正中入路是最常使用的手术入路,但创伤大,出血多,且易造成椎旁肌肉的损伤,严重的可发生椎旁肌肉萎缩,影响术后恢复[1]。近年来,随着微创理念及技术的发展,改良椎旁多裂肌入路和微创经皮椎弓根内固定逐步应用于临床,前者通过多裂肌、最长肌之间的肌间隙作为手术入路[2],后者经皮在椎旁软组织中使用工作套管作为手术入路[3],均避免了传统后正中入路的缺点[4]。本研究拟比较改良椎旁多裂肌入路和微创经皮椎弓根内固定治疗胸腰椎骨折的疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2016 年1 月至2017 年6 月浙江中医药大学附属江南医院收治的无神经损伤单节段胸腰椎骨折患者55例,纳入标准:(1)明确外伤病史,病程<7 d,经X 线片、CT 及MRI 检查确诊新鲜胸腰椎骨折;(2)T10~L4单节段椎体骨折;(3)骨折AO 分型均为A型;(4)患者及家属同意手术,签署知情同意书。排除标准:(1)有既往脊柱手术史者;(2)陈旧性胸腰椎骨折者;(3)合并神经损伤,需椎板减压者;(4)脊柱肿瘤或感染者;(5)骨密度T 值<-2.5。

根据手术方式不同分为改良椎旁多裂肌入路内固定组(观察组)和微创经皮微创内固定组(对照组)。观察组35例,男13例,女22例;年龄22~64 岁,平均(55.3±13.1)岁;受伤原因为交通伤10例,高处坠落伤16例,重物压伤9例;受伤节段为T10~T1216例,L1~L419例;受伤致手术时间3~7 d,平均(4.5±1.9)d。对照组20例,男8例,女12例;年龄22~64 岁,平均(54.1±11.1)岁;受伤原因为交通伤2例,高处坠落伤10例,重物压伤8例;受伤节段为T10~T128例,L1~L412例;受伤致手术时间3~7 d,平均(4.3±1.5)d。两组一般资料差异无统计学意义(>0.05),有可比性。

1.2 治疗方法 两组均采用全身麻醉,取俯卧位,常规腰部术野消毒、铺巾,术中均使用自体血回输机。

观察组:采用C 形臂X 线透视机透视找到目标椎弓根投影点,以伤椎棘突为中心,上下各一椎体连线,逐层切开皮肤、皮下组织及腰背筋膜,两侧沿腰背筋膜下分离2~3 cm,找到多裂肌与最长肌间隙,通过手指或血管钳钝性分离,暴露目标椎体上下关节突和横突基地部。确定进针点后置入合适长度椎弓根螺钉,预弯并安装双侧GSS连杆,拧紧各螺母,透视内固定位置良好。清点器械纱布无误,逐层缝合切口,无菌敷料包扎切口。

对照组:采用C 形臂X 线透视机透视找到目标椎弓根投影点,沿双侧椎弓根投影点做一长1 cm切口,依次切开皮肤、皮下组织、骶棘肌至关节突,沿椎弓根投影点为中心沿椎弓根轴线钻孔,C形臂X 线透视机透视见开口器位于椎弓根椎体中心线上、位于椎体深度1/3处,沿空心开口器钻入导针,拔出开口器,沿导针用丝攻手动扩孔至椎体深度2/3 处,C 形臂X 线透视机透视确认后,拔出空心丝攻,沿导针旋入带定位装置空心椎弓根螺钉。同上依次对目标椎体置入螺钉。沿螺钉后方定位装置安装连接棒,沿定位装置旋转连接棒,使其通过椎弓根尾端U 形口,沿椎弓根尾部安装撑开装置并使伤椎撑开,沿螺钉后方定位套筒拧入螺母,透视确认椎弓根钉及连接棒位置良好后拆除撑开装置,再次C 形臂X线透视机透视见椎弓根钉系统位置良好,骨折复位满意,缝合切口,无菌敷料包扎切口。

1.3 观察指标(1)观察记录两组患者手术情况,如切口长度、手术时间、术中出血量、住院时间及术中C 形臂X 线透视机透视次数。(2)记录两组术前、术后当天及术后1 周采用疼痛视觉模拟评分(VAS),以评价患者疼痛程度。(3)术前、术后1 周及术后6 个月行肌电图检查观察多裂肌静息电位,查看有无异常波形。采用丹麦维迪全功能肌电诱发电位仪行针刺肌电图检查。(4)记录两组术前、术后1 周及术后6 个月伤椎中央高度比值及节段后凸Cobb 角。伤椎中央高度比值=伤椎中央高度×2/(头侧相邻椎体中央高度+尾侧相邻椎体中央高度)×100%,节段后凸Cobb角为头侧相邻椎体上终板延长线和尾侧相邻椎体上终板延长线之间的夹角。

1.4 统计方法 数据采用SPSS 17.0 软件分析,计量资料采用均数±标准差表示,采用 检验;计数资料采用2检验。<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

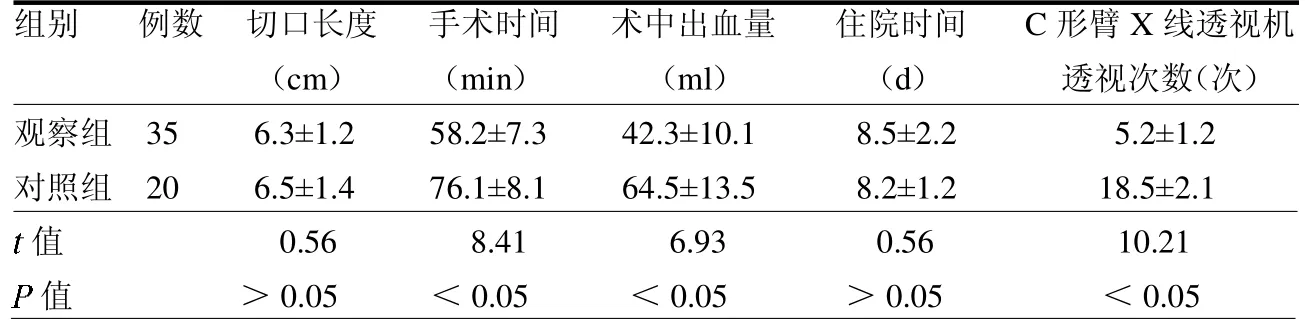

2.1 手术情况比较 两组手术时间、术中出血量、C 形臂X 线透视机透视次数差异均有统计学意义(均<0.05),两组切口长度、住院时间差异均无统计学意义(均>0.05)。见表1。

表1 两组手术情况指标比较

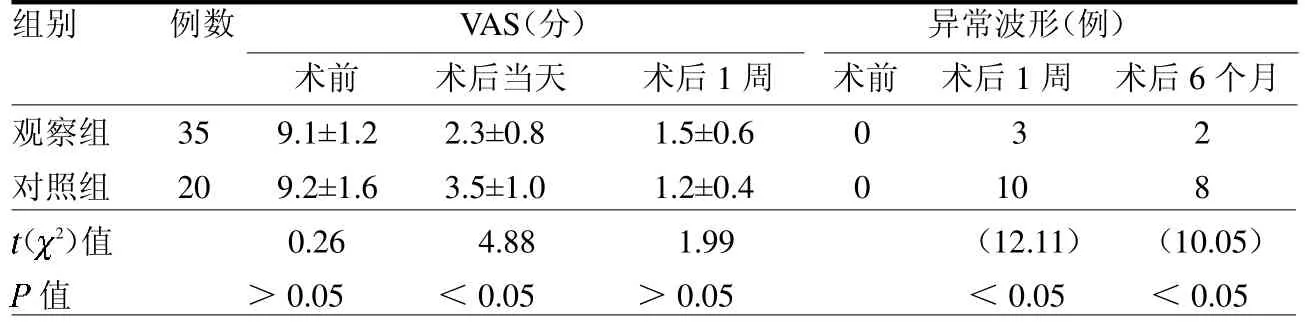

2.2 VAS 评分及肌电图检查结果比较两组术前及术后1 周VAS 评分差异均无统计学意义(均>0.05),术后当天观察组明显低于对照组(<0.05);两组术后当天及术后1 周VAS 评分均低于术前(≥2.47,均<0.05)。两组术前静息状态下肌电图检查均无异常波形,术后1 周及术后6 个月静息状态下肌电图检查出现异常波形例数差异均有统计学意义(均<0.05)。见表2。

表2 两组VAS 评分及肌电图检查结果比较

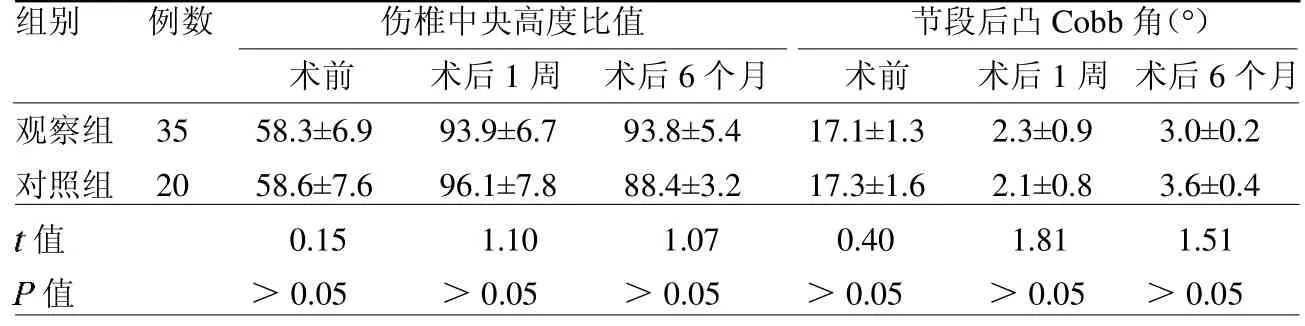

2.3 影像学指标比较 两组患者均获得随访,随访时间12~36 个月,平均(18.7±3.6)个月,均无脊髓损伤、脂肪液化、伤口延迟愈合、椎弓根螺钉位置异常及螺钉松动等并发症发生。两组术前、术后1 周及术后6 个月伤椎中央高度比值及节段后凸Cobb角差异均无统计学意义(均>0.05),两组术后1 周、术后6 个月伤椎中央高度比值及节段后凸Cobb角较术前均有改善(≥3.10<0.05)。见表3。

表3 两组影像学指标比较

3 讨论

对于压缩>1/3的无神经损伤胸腰椎骨折治疗方法首选后路椎弓根螺钉内固定术,传统后正中入路因操作简单及暴露清晰,一直使用至今,然而其存在一些弊端,如广泛剥离、术中拉钩持续牵拉多裂肌、使用电刀烧灼分离止血及易损伤支配椎旁肌的神经血管,将导致一系列术后并发症的发生,包括术后脂肪液化,伤口延迟愈合,腰背肌的僵硬无力、疼痛甚至肌萎缩,易引发腰椎术后失败综合征[5]。胸腰椎后路手术的微创理念是指使用现代先进医学设备和技术,利用腰背肌肉的解剖特点,通过手术通道减少术中肌肉的挤压伤和烧灼伤,尽可能保留脊柱的原有结构。目前临床应用较广泛后路微创技术是改良椎旁多裂肌入路和微创经皮椎弓根内固定。

多裂肌覆盖于椎体上下关节突的表面,具有保护关节软骨的作用,其也是唯一主要保护椎骨的肌肉,对稳定脊柱具有重要作用[6]。多裂肌、最长肌之间及多裂肌与多裂肌之间存在自然间隙,统称多裂肌间隙,该间隙内存在节段动脉和腰神经后支,术中操作易损伤,导致术中出血较多和后期多裂肌失神经萎缩[7]。改良椎旁多裂肌入路和微创经皮椎弓根内固定两种术式均具有下列优点:(1)切口较小,椎旁肌肉损伤少,维持脊柱的动态稳定性;(2)术中剥离少,减少术后脂肪液化、伤口延迟愈合;(3)无需牵拉椎旁肌就能简便的置入椎弓根螺钉;(4)术中不损伤神经,术后肌肉萎缩发生率低;(5)临床疗效确切,可术后即可缓解患者疼痛,有效恢复伤椎高度。本研究结果显示,两组患者术后1 周及术后6 个月VAS评分、术后伤椎中央高度比值及节段后凸Cobb 角较术前均好转(均<0.05)。

微创经皮椎弓根内固定有以下缺点:(1)手术时间长、术中出血多,术后即刻疼痛高于改良椎旁多裂肌入路。分析原因考虑微创经皮椎弓根内固定需要反复C 形臂X 线透视机透视,置钉过程需要更换套筒,增加了手术时间,且经皮套筒操作盲操下有时会穿过多裂肌,会损伤节段动脉,出血后不易止血导致出血量增加;同时穿过多裂肌操作会增加患者疼痛,而改良椎旁多裂肌入路为直视下操作,无需更换器械[8]。本研究结果显示,观察组手术时间、术中出血及术后当天VAS 评分均小于对照组(均<0.05)。(2)透视次数多,辐射暴露时间长。微创经皮椎弓根内固定很多操作需要C 形臂X 线透视机透视保证置钉准确,增加了透视次数、辐射暴露时间,而改良椎旁多裂肌入路椎弓根内固定只有个别操作需要C 形臂X 线透视机透视,大多数在直视下,有效减少辐射暴露时间。本研究结果显示,观察组透视次数少于对照组(<0.05)。(3)观察组术后1 周及术后6个月静息状态下肌电图检查出现异常波形例数均要少于对照组(均<0.05),临床还是考虑部分病例套筒穿透多裂肌导致多裂肌损伤。(4)经皮椎弓根内固定术学习曲线长,需要熟练掌握椎弓根解剖。

综上所述,改良多裂肌入路和经皮椎弓根内固定治疗无神经损伤胸腰椎骨折均有切口小、无需牵拉椎旁肌、置钉方便及临床疗效确切等优点,而改良多裂肌入路椎弓根内固定还具有手术时间短、术中出血量少、术后腰背部疼痛轻及辐射暴露时间短等优势。