关于敦煌莫高窟西夏前期洞窟的讨论

2021-09-03赵晓星

内容摘要:西夏时期的敦煌石窟研究,是近年敦煌学研究的热点之一。敦煌西夏时期洞窟的分期,虽几经修订,仍是学者们争议较大的热点问题。关于敦煌西夏前期的莫高窟,争论的焦点主要集中在绿壁画和回鹘窟的时代归属以及莫高窟西夏前期标准窟的确定。本文在对洞窟进行实地调查的基础上,结合传世史料与前辈研究成果,对莫高窟与西夏前期营建有关的洞窟进行全面梳理,再次对其中所涉及的断代问题进行讨论。最终认定,绿壁画洞窟主要属于北宋曹氏归义军后期和沙州回鹘时期的重修,沙州回鹘洞窟基本上可视作北宋曹氏营建的余绪,西夏前期实际上在莫高窟只进行了极少的补修重绘,以莫高窟第340窟、第395窟和第206窟为代表。

关键词:西夏前期;敦煌石窟;分期断代

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2021)06-0001-18

A Study on the Early Western Xia Caves at

the Dunhuang Mogao Grottoes

—Western Xia Cave Archaeology and Art Research(V)

ZHAO Xiaoxing

(Dunhuang Textual Research Institute, Dunhuang Academy, Lanzhou, Gansu 730030)

Abstract:One of the recent research focuses in the field of Dunhuang Studies has been the Dunhuang caves of the Western Xia period. The historical dates of these caves have been revised several times and remain a contested issue of great controversy among scholars. The focus of the dispute lies in the controversial dating of the “green wall paintings” and “Uighur caves,” as well as confirmation of what a standard early Western Xia cave is like. By combining field investigation of the caves in the Mogao Grottoes with historical documents and previous research results, this paper comprehensively summarizes what is known about the Mogao caves purported to be from the Western Xia period and revisits the historical dates of these caves. From this analysis, it can be concluded that the caves with “green wall paintings” were mainly renovated in the late Gui-yi-jun regime period during the Northern Song dynasty and in the period ruled by the Shazhou Uighur people (which can actually be regarded as an extension of the former era). In the early Western Xia, only a few caves—represented by caves 340, 359 and 206 at the Mogao Grottoes—were repainted or renovated.

Keywords:early Western Xia; Dunhuang caves; historical dating

(Translated by WANG Pingxian)

敦煌西夏時期洞窟分期的问题一直以来都存有争议,张世奇、沙武田《敦煌西夏石窟研究综述》在“洞窟分期研究”部分对研究现状有详细的梳理[1]。西夏占领敦煌时期(1036—1226)以西夏仁宗即位前后(1139)为界大致可分为前期和后期,而前期由于还有沙州回鹘政权的问题,所以历史本身就存有疑案。而关于西夏前期莫高窟的争议,主要集中在“绿壁画”洞窟的归属、“回鹘窟”的前后时间以及由此引发的西夏前期在莫高窟到底留下哪些遗迹的讨论上。在此,笔者不揣冒昧,对上述三个问题一一进行梳理。

一 绿壁画的归属

绿壁画是对10世纪末至11世纪出现的一系列高度程式化壁画的直观概称,因其中出现以绿色为底色的大面积千佛或净土变而成为这类壁画的代称。实际上,以绿色为底色的大面积千佛或净土变只是其中的代表。这类壁画大致可分为四种类型:

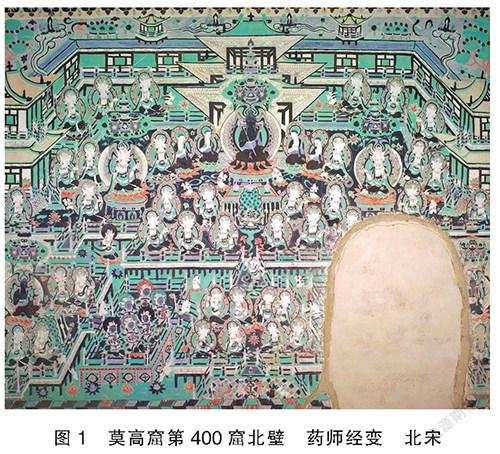

Ⅰ型(图1):以简单建筑为背景的净土变,见于莫高窟第65、69、78、83、136、142、164、307、354、367、368、400、418等窟。Ⅰ型壁画多数以绿色为底色,其中建筑画表现得较为程式化,画家似乎要从近景的角度展示殿堂建筑,表现手法则是单一化处理,如莫高窟第400窟北壁的药师经变(图1),中央大殿基本上作仰角处理,大殿前面的平台和旁边的回廊则简化。人物也同样作简化处理,除了主要佛像与两大胁侍菩萨像外,其余的菩萨、弟子、天王像均画成同样大小,平列在平台上。虽是经变画,却有一种图案化的倾向。除了第354、418窟外,其余洞窟中同时均出现了简化到没有建筑或仅存平台的净土变(即后面提到的Ⅱ型)。有的洞窟中还绘有行道药师,个别洞窟绘制不空羂索和如意轮观音。

Ⅱ型(图2):说法图式的简化净土变,有的仅绘出净土平台,有的完全看不到建筑,见于莫高窟第27、30、34、38、65、67、69、70、78、81、83、84、

87、88、89、136、140、142、151、164、165、 224、 235、 291、 306、 307、 308、 324、 325、326、328、 348、 350、 365、 367、 368、 376、 378、400、408、415、450、460等窟。Ⅱ型在主室绘制的绿壁画中数量最多,其中还出现人物数量骤减的极简化形式,如莫高窟第252、324和325窟。在这些洞窟中,壁画以绿色或朱红色为底色,个别洞窟还绘制了文殊变和普贤变、不空羂索和如意轮观音、千手观音和千钵文殊的组合。

Ⅲ型(图3):绿底色(偶见白底色)千佛,包括莫高窟第16、29、 35、 94、 152、 169、233、246、263、264、265、320、327、344、345、347、351、409、432、

437、467等窟,部分洞窟于东壁门上绘有宝瓶抽签和大莲花。

Ⅳ型(图4):成排站立的菩萨,多为白底色。这类壁画多绘于甬道部分,也可能出现在洞窟四壁的其他地方。绘制于主室占据主要壁面的仅有莫高窟第223、281、353、366等窟,部分洞窟绘有文殊变和普贤变。要判定以上四种类型绿壁画的时代,就必须从中找到可以推定相对准确时间的标准窟。

(—)莫高窟第65窟的西夏文题记

刘玉权《敦煌西夏洞窟分期再议》[2]以莫高窟第65窟为标尺,重新判定属莫高窟西夏前期的58个洞窟多为上述绿壁画类型。刘先生之所以以莫高窟第65窟为标尺,主要是因为西壁龛外南侧的一处西夏文题记(图5)。该题记译成汉文为:“甲丑年五月一日日税全凉州中多石搜寻治,沙州地界经来,我城圣宫沙满,为得福还利,已弃二座众宫沙,我法界一切有情,当皆共欢聚,迁于西方净土。”[3]因为干支纪年中没有“甲丑”,所以题记里的“甲丑年”被认为是“乙丑年”,进而推定为西夏大安十一年(1085)[3]370。而这个窟之所以作为西夏前期标准窟,主要是因为该西夏文题记末端滴上了几滴绿色颜料,刘玉权《敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期》关于颜料滴落的情况曾有详细的推测[4-5]。

以这几滴绿颜料为依据将莫高窟第65窟判定为西夏窟的观点,也有不少学者先后提出质疑。霍熙亮《莫高窟回鹘和西夏窟的新划分》认为此窟西壁西夏文题记上的三滴绿颜料是清代重修时滴上的,并根据藻井团龙图案判定此窟表面与莫高窟第237窟前室、甬道同属回鹘时期[6]。关友惠《敦煌宋西夏石窟壁画装饰风格及其相关的问题》也认为将莫高窟第65窟西夏文题记的石绿色痕迹分析成重修绘饰壁画时滴落的推测失当,并由此产生了把大量北宋曹氏晚期窟划分为西夏窟的失误。他认为莫高窟第65窟表层壁画风格为曹氏归义军晚期,时间上应为西夏人尚未占据瓜、沙时所绘[7]。刘永增《敦煌“西夏石窟”的年代问题》也提到了这个问题,并认为莫高窟第65窟表层壁画原本就是宋代晚期重修时的作品,并根据现存遗迹对清代重修情况做了进一步的分析,也否定了西夏重修说[8]。

可见,多位前辈早已论述,以莫高窟第65窟西夏文题记作为判定此窟表层壁画为西夏重绘的依据并不可靠。题记中当时西夏人活动的重点是“清沙”,并没有谈到绘制壁画的问题,所以以莫高窟第65窟作为西夏前期的标准窟并不成立,由此判定的一系列西夏前期营建和重绘的洞窟都值得重新讨论。经过近年长期在洞窟内的实地调查发现,有多处题记和供养人图像都证明这类“绿壁画”的洞窟属曹氏归义军晚期和回鹘时期的重修工程,而且早在前人的研究中就已经受到关注。

(二)莫高窟第130窟和第256窟的表层供养人题记

贺世哲通过《伯希和敦煌石窟笔记》(以下简称《笔记》)中记录的莫高窟第130窟题记、莫高窟第256窟现存题记(其中“慕容中盈”四字来自《笔记》),判定这两个洞窟的表层壁画为曹宗寿时期的作品[9]。贺先生已经敏感地注意到了曹氏归义军晚期存在这种原来判定为“西夏早期”的洞窟,由于受当时西夏石窟分期的影响,并没有进一步对原来的“西夏早期”洞窟提出更多的疑问。 现在莫高窟第130窟的这两条题记已经完全看不到了,《笔记》记录包括“皇□(妣?)敕受秦国广(?)平(?)……”“故叔敕谒诚□化功臣河西一十……”[10]。

贺先生已指出题记中的“广平”二字可能有误,所以伯希和在此二字下打了问号[9]231,那么“秦国”就成为推测题记所指的最主要的线索。敦煌有“秦国”封号的女性,有曹议金妻回鹘天公主李氏、曹延禄生母翟氏。《宋会要辑稿》记载,宋太宗太平兴国五年(980),曹延禄母“进封秦国太夫人”[11]。敦煌文献和敦煌石窟中,翟氏一直使用“涼国夫人”封号,没有使用“秦国太夫人”的。曹议金妻回鹘天公主李氏经常使用“秦国天公主”“秦国太夫人”的封号,如莫高窟第22窟东壁门南(北向第1身)题名“敕受秦国太夫人天公主是北方大□(回)□(鹘)□(国)圣天……”第55窟甬道北壁底层(西向第1身)题名“故北方大回鹘国圣天的子敕受秦国天公主陇西李氏一心……”第61窟主室东壁门南(北向第1身)题名“故母北方大回鹘国圣天的子敕授秦国天公主陇西李……”[9]9,18,21所以,“敕受秦国”题记指曹议金回鹘夫人的可能性更大,皇妣虽然是对亡母的敬称,但也可用来称呼远祖的配偶,莫高窟第130窟的“皇□(妣?)敕受秦国”很可能是曹氏归义军第一任节度使曹议金的回鹘夫人。

题记“故叔敕谒诚□化功臣河西一十……”中的“河西一十一”,常见于张议潮的题名,如莫高窟第94窟甬道北壁底层(第1身)题名“叔前河西一十一州节度管内观察处置等使金紫光禄大夫检校吏部尚书兼御史大夫河西万户侯赐紫金鱼袋右神武将军南阳郡开国公食邑二千户实封二百户司徒讳议□(潮)”,第98窟甬道北壁(西向第1身)题名“故外王父前河西一十一州节度管内观察处置押蕃落支度营田等使金紫光禄大夫检校司□食邑□□户实□五伯户……节授右神□将军太保河西万户侯赐紫金鱼袋上柱国南阳郡张议潮一心供养”。但是,“河西一十一州节度使”的称号曹议金也使用过而非张议潮专属,如敦煌文献P.4638《曹大王夫人宋氏邈真赞》称“夫人者,即前河西陇右一十一州节度使曹大王之夫人也”,《曹良才邈真赞并序》称“公讳厶乙,即今河西一十一州节度使曹大王之长兄矣”, P.3556《大周故大乘寺法津尼曹厶乙阇梨邈真赞并序》称“法津阇梨曹昔(者),即河西一十[一]州节度使曹大王之侄女也”,P.3882《元清邈真赞并序》称“府君讳元清,字大静,即前河西一十一州节度使、承天托西大王曹公之亲外甥也”。关于归义军节度使自称“河西节度使”的问题,冯培红《敦煌归义军职官制度》有详细梳理[12],无论莫高窟第100、108窟甬道南壁榜题还是敦煌文献S.4245《河西节度使曹元德造佛窟功德记》,都证明至少到曹元德时仍在使用“河西节度使”称号。除了贺先生比对的榆林窟第35窟供养人题名“敕竭诚奉化功臣归义军节度瓜沙等州观察处置管内营田押蕃落等使特进检校太师兼中书令敦煌王谯郡开国公食邑一千七百户曹延禄一心供养”外,榆林窟第20窟也发现了题记“□竭诚奉□□义□节度使□进检□太师□中书令□□王□□□□”,同样指曹延禄。因此,莫高窟第130窟题记中的“故叔敕谒诚□化功臣”指曹延禄的可能性仍旧最大,故洞窟表层可能是在曹宗寿主持下重修的,绿壁画亦为此时重绘。

莫高窟第256窟表层的慕容氏供养像及题记(图6),除贺先生之外的其他学者亦做过大量分析,肯定其属于曹氏归义军晚期[13],表层壁画在绿壁画中也属于比较典型的一个类型。此窟主室壁画为Ⅲ型,东壁门上有根据《大宝积经·密迹金刚力士会》绘制的千佛宿世抽签受记和贤劫于莲花中化现于世的情节。甬道部分为Ⅳ型,主室Ⅲ型和甬道Ⅳ型在这一时期是相对固定的组合。我们发现,一般主室四壁绘Ⅲ型的覆斗顶窟,甬道多数都采用Ⅳ型,除此窟外还有莫高窟第16、29、35、94、152、233、264、344、351窟。而且,这些洞窟以大中型洞窟为主,特别是可查到原窟主为洪(巩言)的第16窟、张淮深的第94窟、氾福高的第233窟等,多是晚唐颇有势力的僧俗领袖的洞窟。除了莫高窟第130窟和第256窟表层的题记,曹氏归义军时期确定存在“绿壁画”还有更多的证据。

(三)莫高窟第437窟的曹氏供养人

莫高窟第437窟(图7)开凿于北魏,主室表层重绘壁画为典型的Ⅲ型,现存可辨识的供养人榜题多条,甬道中明确出现了曹元忠及夫人翟氏的供养像及可释读的题记。甬道南壁主供养人榜题为“……归义军节……西平王曹元忠供养”。第427窟前室窟檐开宝三年(970)始见曹元忠称“西平王”的题记,因此第437窟的表层壁画可能绘于公元970年之后。其甬道与主室壁画均在同一层位,重修时间一致,说明“绿壁画”至迟在曹元忠末期已经出现。

值得注意的是,第437窟的营建似乎与度亡思想有关,主室现存可辨识的9条供养人题记中,有5条都是以“故”字开头,表明这些供养人在重修此窟时已经离世。主室东壁门两侧引导的第一身均为接引菩萨,东壁门南者现存榜题“南无延寿命菩萨”(图8),并特意绘出菩萨接引从供养人中化生出来的童子(经重描)。“延寿命菩萨”一名不见于佛经记载。敦煌绢画EO.1143为“延寿命菩萨图”,画面主体为持如意而坐的菩萨一身,其右侧榜题书“南无延寿命菩萨一心供养”,菩萨下方两侧各有一身供养菩萨,上方两侧各有一身化生童子。画面下部为10世纪的供养人并存有题记,女供养人为“故慈母王氏一心供养、施主新妇刘氏一心供养、施主新妇王氏一心供养”,男供养人存有“故父节度押衙知副乐荣使阎□□一心供养”和“施主男知步卒队头阎宗儿一心供养”,绢画“延寿命菩萨”应是施主为亡父母而做。第437窟甬道顶的八臂观音两侧绘有善恶童子(图9),度亡思想比较明显。而在其下的甬道南北两壁就是曹元忠夫妇,所以第437窟的绘制也可能在曹元忠离世后不久。

我们发现,绿壁画都在表现净土变,Ⅰ型本身就是净土变(部分可辨识者明确为东西方两种净土),Ⅱ型经常绘出水中平台,Ⅲ型的千佛之间也往往有莲茎连接,Ⅳ型的菩萨也多是站在水中的莲花之上。莫高窟第84、264、350窟西壁龛下绘大莲花,第78窟西壁龛外两侧下方还绘出水中平台,第140窟西壁龛外两侧行道药师脚下绘有水池,第326窟东壁门两侧的菩萨站立于水池中,面前上方有乘云升起的化生童子,这些壁画都在强化净土的观念。所以大量的绿壁画洞窟,实际上表现了强烈的净土主题。从第437窟供养人的情况来看,又可能与度亡有着密切的关系。实际上,这样的洞窟一直延续到沙州回鹘时期,如绘制回鹘装供养人像的莫高窟第418窟。

在对以上几个有时间线索的绿壁画洞窟进分析后可以看出,这类壁画最早开始于归义军政权曹元忠末期或其离世后不久。这种从曹氏归义军末期开始大规模以程式化内容对洞窟进行重修的浩大工程,一方面是曹氏归义军中后期就已经开始的具有官方组织性质的重修工程的延续;另一方面这种在题材上充分体现净土思想的特征,似乎说明周边局势不稳及军事攻伐可能带来了大量需要安顿的亡灵。绿壁画的绘制,一直延续到沙州回鹘时期,而敦煌“回鹘风格洞窟”的时间上下限是一个极为复杂的问题。

二 “回鹘风格洞窟”的时间

在对莫高窟进行充分调查之后,我们发现曹氏归义军晚期的洞窟与回鹘风格的洞窟在图像上其实是紧密衔接在一起的。将回鹘风格的洞窟作为曹氏晚期的延续,这一观点2004年关友惠《敦煌宋西夏石窟壁画装饰风格及其相关问题》[7]1126一文已經提出,只是后来并未引起太多关注。历史上,沙州回鹘政权存在争议,敦煌回鹘风格的洞窟也是逐步被认知的。

在以往的断代分期中,虽然刘玉权先生后来将“沙州回鹘洞窟”从西夏洞窟中分出来,但回鹘风格洞窟的存在时间一直有很多疑问。1987年,刘玉权《关于沙州回鹘洞窟的划分》之所以将回鹘风格的洞窟从西夏洞窟中划分出来,一是将高昌回鹘石窟的图像作为参照的样本,二是认可了历史上沙州回鹘作为独立的政治势力。文中归入沙州回鹘前期的多是原来的西夏第二期洞窟,风格属“敦煌北宋式”,包括莫高窟第306、307、308、363、399、418、244(甬道)窟;后期则主要是原来的西夏第三期洞窟,风格属“高昌回鹘式”,包括莫高窟第409、237(前室、甬道)、148(甬道及后室局部)、309、97、330、310、245、207窟。1998年,刘玉权《敦煌西夏洞窟分期再议》[2]1仍旧保持了对沙州回鹘洞窟的这种划分。

此后,敦煌曹氏归义军晚期、回鹘、西夏洞窟分期的争议一直存在着。1994年霍熙亮《莫高窟回鹘和西夏窟的新划分》,认为莫高窟第65窟和第430窟应归入回鹘窟。2004年,关友惠《敦煌宋西夏石窟壁画装饰风格及其相关问题》中也讨论了回鹘窟。关先生认为,原来被刘玉权先生定为西夏中期、后来重新定为回鹘的洞窟装饰,属于曹氏归义军晚期的瓜、沙样式[7]1126。这篇论文实际上指出了回鹘窟在前期与北宋曹氏归义军在时间上的重合,更符合敦煌回鹘窟本身的发展规律。2011年,王惠民《敦煌西夏洞窟分期及存在的问题》[14]和沙武田《敦煌西夏石窟分期研究之思考》[15],在讨论西夏洞窟分期问题中,又重新审视了敦煌的回鹘窟。其中,前者为莫高窟第97窟提供了藏经洞出土的十六罗汉壁画的4件榜题底稿(S.1589V、P.3504V、BD07650背、BD08227背),表明此窟的年代可能早于最晚纪年的藏经洞文献F.32A《大般若波罗蜜经》的咸平五年(1002),实际上间接证明了北宋回鹘窟的存在;后者则提出沙州回鹘洞窟与前期西夏洞窟在时间上重合的问题,实际上也是西夏回鹘窟时间界定的问题。同时,这篇文章中还注意到了敦煌回鹘窟时代的上限,是否能够早到北宋归义军的曹宗寿和曹贤顺时代。

从上述分期研究的成果來看,敦煌回鹘窟在时间的界定上存在较多的疑问,那些绘有回鹘可汗像的洞窟可明确为沙州回鹘时期营建或重修的,而那些没有可汗像、仅存回鹘装供养人的洞窟是否能确定为北宋、沙州回鹘还是西夏的,存在相当大的争议。更难确定的是,那些具有一定回鹘风格、又不存在供养人的洞窟到底属于上述三个时期的哪一期。敦煌回鹘窟在分期方面遇到的问题,主要是由于曹氏归义军晚期和西夏占领敦煌前期回鹘的活动和历史不够明确造成的。敦煌回鹘史中的疑问,直接折射到了洞窟的分期上,正是因为沙州回鹘在敦煌活动的历史及其与曹氏和西夏错综复杂的关系在正史中记载很少,而藏经洞封闭后的这段历史也没有敦煌文献作为依托。所以,受限于历史研究的进展,洞窟研究方面的推进存在相应的难度。特别是历史和石窟两种不同专业之间的隔阂,也成为洞窟研究不能顺利推进的障碍。近年来,随着莫高窟石窟调查工作的深入,为这一研究提供了更为清晰的线索。

(一)莫高窟第306—308窟的图像线索

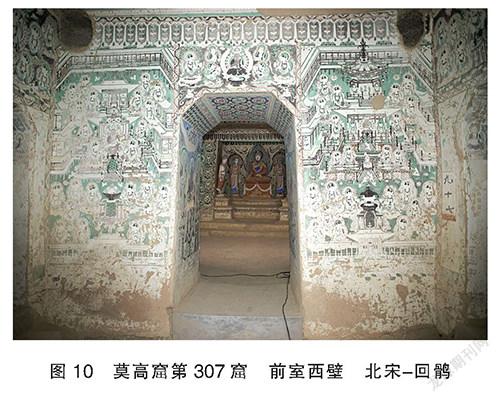

莫高窟第306—308窟是以第307窟为主室、第306和308窟分别为前室南北耳室的三窟组合。主室和两个耳室共用一个前室,原窟均开凿于隋代,重修后的表层壁画题材呈现出明显的新旧交替的特点。前室西壁门上绘说法图,门南北两侧分别绘一铺净土变(图10)。同大量出现的Ⅰ型绿壁画相似,经变画进行了简化,并呈现出大面积使用绿色的特点,甚至因为特点不突出而两铺净土变在题材辨识上都十分困难。与Ⅰ型壁画最大的区别是,这两铺净土变仍旧保留了以塔为寺院中心的特征,特别是北侧经变主殿二层描绘出弓形柱和重层覆钵的塔顶结构,这实际上是继承了中唐流传下来的净土变旧图样。从晚唐归义军时期开始,敦煌石窟艺术主要延续中唐传统,整个归义军时期壁画都带有深刻的中唐烙印。这种以塔为寺院中心的布局,和带有以弓形柱为特点的二层塔作为主殿的净土变样式,可以追溯到中唐莫高窟第361窟的药师经变。同样地,第361窟无量寿经变也是以二层楼为主殿,只是殿顶明确绘出塔刹呈现出二层塔的外观。五代莫高窟第61窟主室南北壁的无量寿经变和药师经变明确继承了第361窟的中唐样式,只是到了五代时期无量寿经变主殿的二层塔不再绘塔刹而变成了二层楼的形式,可以看出第307窟前室的东西方净土变延续了中唐到北宋以来敦煌的这种传统样式。前室在采用中唐旧样的同时,主室南北两壁则绘制了绿壁画的Ⅰ型和Ⅱ型,两者间没有层位差别或补绘关系,可见都是同一次重修时完成的。

一般来说,绘在主室的壁画要比前室更为重要。第307窟主室壁画全是绿壁画,包括Ⅰ型和Ⅱ型两种类型(图11),这两种类型经常组合在一起,将其画于主室说明它们是这时更注重的新样式。其中,同样是带有建筑的Ⅰ型净土变,南北两壁几乎一模一样,而不像前室的传统样式那样在建筑上有明显的区别。南北两壁东起第一铺的Ⅱ型壁画现底色为黑色,很可能原来为红色。本窟主室,虽然是大面积的绿壁画,但实际上蓝、红色调也占有相当的比重。通往前室的甬道南北壁为行道药师,这是在莫高窟第97窟中就已经出现的题材,而且似乎在回鹘风格的洞窟中更为常见。

作为南北耳室的第306窟和第308窟壁画内容相似,主室正壁和两侧壁均为绿壁画中的Ⅱ型净土变,其中两侧壁主尊为倚坐佛,因此可能是简化的弥勒净土变。值得注意的是,正壁的净土变采用蓝色作为底色,这在回鹘窟中较为常见。两侧壁的底色变黑,怀疑其原为红色。南北耳室在两侧壁的净土变中均出现了双白衣观音(图12),关于这一问题笔者在《敦煌晚期绘画中的“白衣观音”浅析》一文中已有讨论[16]。白衣观音在莫高窟除第3窟外仅见于回鹘洞窟中,而南北耳室前壁门上的七佛也多见于回鹘窟,这些题材与行道药师都说明这个洞窟存在回鹘前期也就是“北宋回鹘式”洞窟的特点。两个耳室甬道的两壁都绘有行脚僧,这在莫高窟第45窟五代重绘的壁画中就已出现,藏经洞出土绘画品中亦存多幅,王惠民《敦煌画中的行脚僧图新探》一文已经详细论述[17],可见其并非此时的新题材,而是曹氏归义军时期的旧题材。通过以上分析可以看出,第306—308窟同时保存了典型的北宋传统的净土变的旧样,又大量绘制了曹氏归义军后期绿壁画的新样,同时壁画中还突出回鹘特征,整体上表现出从曹氏归义军晚期到回鹘前期壁画题材新旧交替的特征。

(二)从“敦煌北宋式”到“高昌回鹘式”的过渡

刘玉权先生将沙州回鹘洞窟分成前后两期,前期的敦煌北宋式(以下称“北宋回鹘式”)包括莫高窟第306、307、308、363、399、418、244(甬道)窟,后期的“高昌回鹘式”包括第409、237(前室、甬道)、148(甬道及后室局部)、309、97、330、310、245、207窟。第244窟甬道底层壁面存有曹氏归义军供养人题记,看不到任何回鹘特征,应排除在外。还需增加莫高窟第164窟,此窟主室东壁的文殊普贤变上方,出现了“五线谱式”的云中化现图像,仅见于回鹘洞窟中,故此窟也应属于回鹘前期的北宋回鹘式洞窟。这里所说的前期与后期最大的差别,是壁画中是否出现典型的高昌回鹘风格,特别是在人物形象上。回鹘后期的作品,明显受到了吐鲁番高昌回鹘艺术的影响,具有十分鲜明的民族特点。简单说,绘画简率粗放,松散疏朗,热烈明快,装饰趣味浓厚。在人物画方面,无论是佛、菩萨还是世俗人物,多数身材健硕圆润,由字形的胖脸,配以柳叶似的眯眼。

在前面提到的第306—308窟当中,我们已经隐约找到了敦煌壁画从北宋到回鹘前期在图像上相衔接的证据,而我们在这组洞窟中发现的疑似回鹘风格壁画在第418窟(图13)中得到确认。第418窟建于隋代,整窟重修壁画属绿壁画系统,南北两壁绘制行道药师和Ⅰ型净土变,东壁绘五佛和Ⅳ型壁画。西壁正龛外绘四天王,这是延续莫高窟第452窟的北宋传统。与其他同类绿壁画洞窟相比较,此窟表现出更多的回鹘特点,在重修工艺上显现出不制作厚地仗而直接在壁画上重涂重绘的特点,这点在曹元忠时代的第437窟中已经出现,在西千佛洞的回鹘重修窟中最为明显;在敷色上净土变和西壁都以蓝色为底色,窟顶以红色为底色,特别是在Ⅳ型菩萨绘制时突出红蓝色调;在题材上有回鹘流行的行道药师和白衣观音。最重要的是,主室四壁下部存在大量的供养人,其中南北两壁前部均为回鹘装男子,可以确定此窟表层壁画应属于回鹘时期。

值得注意的是,在西壁龕下中部的供器两侧作为供养人引导者的是两身持长幡的引路菩萨。在藏经洞出土的敦煌绢画中,以引路菩萨为题材的绘画品有十余件,时间为唐、五代、宋时期,主要表现人去世后,由菩萨引导走向净土之路,亡者有男有女,有老有少。其中,大英博物馆收藏的Ch.lvii.002存有榜题“引路菩”三字。“引路菩萨”一名佛经无记载,典型形象为扛长幡的菩萨,身后跟随亡者。第418窟出现的引路菩萨,与第437窟出现的接引菩萨在功能上一致,都说明了洞窟具备接引亡者往生净土的功用,也同样揭示出净土思想是绿壁画洞窟表达的中心和主题。

在刘玉权先生划分的回鹘前期敦煌北宋式洞窟中,除了第306—308窟和第418窟外,其他敦煌北宋式洞窟则呈现出从北宋回鹘式到高昌回鹘式之间的过渡特征。典型的北宋曹氏绿壁画洞窟当中,有一批体量较小的洞窟如莫高窟第252、324—325窟,因受壁面面积的限制,将原来的Ⅱ型净土变进一步简化,使其越来越接近于说法图。这种进一步简化的情况,也出现在莫高窟第140窟、第363窟和第399窟中,暂且称为北宋至回鹘的过渡类型。其中后两窟绘有回鹘装供养人,而第140窟和第363窟非常相似,也应属于回鹘时期。与第252、324—325等窟相比,同样进一步将净土变简化为说法图的这三个回鹘窟在用色和人物形象上都呈现出回鹘特征,虽然还未出现典型高昌回鹘式的“由”字脸,但已经在向这个方向发展。三个洞窟中仍带有绿、红、蓝三种色调并重的特点,并且都绘制了简化的Ⅱ型净土变(图14),其中第140窟和第363窟只稍微减去了一些供养菩萨。第399窟变化最大,南北两壁的Ⅱ型净土变每铺仅有不足20身佛、菩萨等(图15),已与回鹘后期高昌回鹘式的说法图式经变非常接近,所不同的是第399窟净土变中保留了双白衣观音。

经过对以上洞窟的分析,我们明显可以看到从北宋曹氏归义军晚期到回鹘前期壁画完整的发展演变线索,回鹘风格洞窟也不是突然出现的,而是如关友惠先生所说实际上是敦煌北宋绘画的延续。莫高窟第97窟题材特殊,分期比较困难,但因其壁画榜题底稿收存于藏经洞,因此将其判定为回鹘前期更为可靠。实际上,莫高窟典型的“高昌回鹘式”洞窟只有第309、330、310、245、207窟共5窟。这5窟的壁画构图、人物造型、线描、敷彩各方面,正如刘玉权先生所说,“显现出较为清晰的高昌回鹘艺术特征”,但这么少的数量能否作为一个时期是存有疑问的。

值得注意的是,第418、363、399、245、309、310窟中都绘有回鹘装供养人。刘人铭《莫高窟第310窟回鹘供养人画像阐释》[18]和陈爱峰《沙州回鹘洞窟供养人像的历史学研究》{1}确认了其中可辨识身份的第310窟、第399窟和第363窟中的几身回鹘装男子并非回鹘人,而是身着回鹘装的汉人或汉化粟特人。也就是说,随着回鹘装供养人身份研究的深入,得出了洞窟中存在大量穿回鹘装汉人的结论,这实际上是从图像上印证了历史上曹氏归义军晚期回鹘化的问题。因此,此前划分的敦煌北宋式和高昌回鹘式洞窟,实际上都应归于曹氏归义军晚期营建的余绪,而不应划入西夏前期洞窟。

(三)莫高窟回鹘可汗像的问题

除了上述可以比较清楚地分别归入回鹘前、后期的洞窟之外,还有第148、237、409窟绘有回鹘首领像的特殊洞窟。莫高窟这些“回鹘首领像”并没有出现在典型的高昌回鹘式洞窟当中,这是一个值得思考的问题。

1. 莫高窟第148窟重修与天禧塔的营建

莫高窟第148窟,开凿于盛唐时期,主室甬道及四壁表层壁画存在大量的回鹘装供养人。特别是在甬道南壁出现了回鹘首领像,因其所穿为团花袍,很可能身份比第237窟前室和第409窟的回鹘可汗身份低。与后两者不同的是,第148窟除了回鹘首领及女眷,主室还绘制了大批的僧官僧人、地方官员及女眷。关于这些供养人的情况,张先堂《敦煌莫高窟第148窟供养人图像新探》[19]一文有详细论述,并认为这些回鹘装人物为西夏时期的回鹘人。陈爱峰根据其中女性供养人有戴早期回鹘女性“如角前指冠”的情况,认为这些供养人属于沙州回鹘国时期(1030—1068){2}。本窟回鹘首领携带大批官员眷属的做法,实际上更接近于归义军节度使的习惯,如最为典型的曹氏归义军首任节度使曹议金开凿的莫高窟第98窟的供养人组合。

莫高窟第148窟南壁龛下壁画表层存僧人供养像 8 身、题记 7 条,北壁龛下存僧人供养像 8 身、题记 5 条。可辨识的僧人题记中,除了“印充河西”的都僧统等四位僧官外,这些僧人来自三界寺、龙兴寺、开元寺、报恩寺、莲台寺、圣光寺、显德寺等寺院。其中,“窟禅圣光寺释门法律”说明这次重修工程是在圣光寺由尼寺变为僧寺之后。从僧人供养像题名可知,此次第 148 窟的重修活动,敦煌主要寺院的住窟禅师大量参与。正如张先堂先生指出:“此次第 148 窟的重修是莫高窟当时一次比较重大的活动,吸引了包括敦煌本地回鹘高官或贵族家族成员、诸多当地有势力有地位家族的成员、诸多寺院住窟禅师等僧俗两界各方面人物的参与。”

值得注意的是,在曹氏归义军后期曾发生过沙州主要寺院联合修佛事的一次活动——营建“天禧塔”。天禧三年(1019)三月,沙州永安寺、龙兴寺、金光明寺、报恩寺、灵图寺、三界寺、莲台寺、大乘寺、圣光寺等9寺26名僧人结社,在莫高窟对岸戈壁滩上造塔一座。造塔工人是王安德和李存遂,这个塔称为天禧塔。此塔在1941年被马步芳军队破坏,现已无存。塔内挖出一个陶塔和一方碑文,陶塔现存于甘肃省博物馆,陶塔顶部墨书:“天禧三年三月二十四日,众社等廿六人重发誓愿,于此地上建塔子一所,不得别人妄生搅扰,若有此之徒,愿生生莫逢好事者。”根据敦煌北宋天禧塔铭文中“圣光寺法律法兴”称呼上未标“尼”字,可知此时圣光寺已变为僧寺。

现在可知曹贤顺的在位时间为公元1014—1020年,营建天禧塔正是在这期间的1019年。正史中只有《辽史》真正出现了“沙州回鹘”一词,而且都是指称归义军末任节度使曹贤顺政权,《辽史·圣宗纪》开泰九年(1019)明确书写曹贤顺为“沙州回鹘敦煌郡王”,可见曹贤顺当时作为沙州回鹘政权的执掌者遣使于辽。从历史记载来看,曹氏归义军晚期的确出现了回鹘化的现象[20-21],特别是在敦煌发现了大量回鹘装的汉人供养人。从时间上看,出现在第148窟甬道表层的“回鹘首领”很可能是曹贤顺,而这次颇具规模的重绘供养人的大型活动可能与曹贤顺正式接受回鹘化有关。而且,这身回鹘首领未穿团龙袍,说明他不是回鹘可汗,不是回鹘可汗又能引领“印充河西”这些高级僚属的,在当时可能性最大的应是作为沙州本地政权的执掌者“沙州回鹘敦煌郡王”。

2. 莫高窟第237窟前室和第409窟表层壁画的样式

第237窟前室和第409窟的“回鹘可汗”均穿团龙袍,不少学者根据《天盛改旧新定律令》(以下简称《天盛律令》)“敕禁门”规定亲王(节亲主)在内的官员禁服“团身龙”的记载[22],坚持认为这两身形象均为西夏皇帝。《天盛律令》颁布于夏仁宗天盛年间(1149—1170),如果行之有效也只能是针对天盛年间及其后。如果我们所看到的团龙袍回鹘可汗像属于11世纪末至12世纪初,在时间上处于《天盛律令》颁行之前,就不可能受《天盛律令》的限制,也不存在“僭越”的问题。关于第237窟和第409窟身穿团龙袍的回鹘可汗及王妃,已有大量的学者进行过讨论,在这里我们需要关注的是在他们重修洞窟中选用的壁画样式。

第237窟建于中唐,前室表面经回鹘重修,甬道南北两壁有回鹘可汗及王妃像。前室表层较为残破,窟顶存沥粉堆金的团龙;西壁门上为执扇弥勒并二水月观音(白衣观音),西壁门两侧回鹘绘文殊变和普贤变现仅残存最上部;南北壁各存壁画一角。从前室表层现存的这些残迹,仍可追索到回鹘重修时的整体情况。前室窟顶的沥粉堆金团龙,霍熙亮先生已指出,与莫高窟第65窟主室藻井井心一模一样,这种团龙在绿壁画洞窟中比较常见。西壁门上居中的执扇弥勒是北宋以后敦煌出现的新图像,根据郭俊叶《敦煌执扇弥勒菩萨图像考》一文[23],这种执扇弥勒是画家高文进于北宋初年创作的。执扇弥勒两旁各有一身水月观音,均为“白衣观音”,与辽代的白衣观音信仰关系密切。西壁门两侧的文殊普贤变虽残损严重,但残存壁画中出现了回鹘式文殊普贤变中上方的五线谱式的云层及云中化现五色光和化金桥;西壁门南南上角残存壁画可辨识出原绘有手托日月的阿修罗和头顶大龙的龙王(图16)。在文殊普贤变中绘制天龙八部的传统可追溯到中唐时期,在第237窟主室西壁正龛南侧中唐普贤变北上角就绘有阿修罗和龙王,这种传统一直延续到北宋如第25窟仍在这个位置上绘制阿修罗。可以说,在第237窟前室表层绘制的文殊普贤变虽然采用了回鹘新样式,但在人物选择上仍遵循北宋以来的传统样式。

关于第409窟的回鹘重修的情况,刘人铭《莫高窟第409窟回鹘可汗可敦供养画像阐释》[24]一文有详细的论述,其中特别关注到回鹘可汗像受到的汉文化影响。第409窟开凿于五代,回鹘时期进行了整窟重修,并于主室绘制了回鹘可汗及王妃供养像。重绘的主室表层壁画主要是绿壁画中的Ⅲ型,可见仍采用了北宋至回鹘前期常见的样式,甬道的行道药师亦是如此。根据回鹘可汗像旁的回鹘文榜题[25]可以确定此供养人的确为回鹘的“阿厮兰汗”。《宋史·高昌传》载“太平兴国六年,其王始称西州外生师子阿厮兰汉”[26],让不少学者更倾向于认为其为西州回鹘可汗。但在他重修的洞窟中除回鹘装供养人像之外,其余壁画几乎没有高昌回鹘的特点,而是回鹘前期敦煌北宋式的样式,继续延用北宋以来曹氏归义军晚期的绘画传统。所以,从重修壁画来看,这些带有回鹘可汗像的洞窟实际上更倾向于回鹘前期的敦煌北宋式,至少可算作前后期的过渡类型,而不应归入后期的高昌回鹘式。

敦煌回鹘可汗像身穿高昌回鹘可汗像中不曾出现的团龙袍,也说明沙州回鹘可汗与西州回鹘可汗还是有区别的。任怀晟《敦煌莫高窟409窟、237窟男供养人像考》[27]已注意到,内蒙古赤峰市庆州白塔寺出土的辽代团龙纹刺绣与敦煌回鹘可汗团龙袍纹样有相似性。我们在山西省繁峙县发现创建于金正隆三年(1158)的岩山寺现存的文殊老人像亦身穿团龙袍(图17),与敦煌回鹘可汗团龙袍中的团龙纹样亦非常相似,敦煌回鹘可汗的团龙袍应是从中原地区传来。团龙袍的出现,也基本可以确定这时确实存在沙州回鹘可汗和短暂的沙州回鹘王国。刘人铭博士已注意到,P.2704《后唐长兴四至五年(933—934)回向疏(四件)》记载曹议金施舍的物品中有“紫盘龙绫袄子一领”,说明曹氏归义军节度使已有带团龙纹的服饰。不管壁画中穿团龙袍的回鹘可汗到底来自哪里,从图像反映的信息来看,与敦煌本地关系更为密切而非突然的外来领导者,可能是此前就已长久生活在敦煌地区的回鹘首领。

莫高窟第309、330、310、245、207窟这5个典型的高昌回鹘式洞窟的出现,有其特定的历史背景。在1028年西夏元昊攻破甘州之后,敦煌东向交通受到较大的阻碍。虽然沙州从景祐至皇祐中(1037—1052)向中原王朝七贡方物,但这种频繁的交往主要是为了联合北宋抗击西夏。按当时的形势,沙州因为西夏的阻隔,为了自保与以西地区往来交通,故而有更多的回鹘势力渗入敦煌以及高昌回鹘式的艺术传入敦煌。促使高昌回鹘艺术传入敦煌的,可能还有一个因素,就是信奉伊斯兰教的喀喇汗王朝在灭亡于阗后不久,发起了对高昌回鹘王国的进攻。在这样的形势下,可能迫使一部分高昌人包括画工向东迁移,为敦煌带来了新的艺术形式。但这时沙洲回鹘主导的瓜沙地区也面临周边各种势力的威胁,加之交通受阻后带来的经济实力的下降,敦煌地方只能开凿这个5个小型洞窟,而不像北宋曹氏归义军时期那样可以进行大规模的营建或重修。此外,因为回鹘是西夏佛教的主要來源之一,所以即使在西夏占领敦煌之后,仍能看到西夏时期的回鹘风格,甚至在北区洞窟中还出土了元代回鹘遗物,这部分具体情况将在西夏晚期石窟的研究中专门撰文讨论。

在以上对敦煌回鹘前后两期洞窟的分析之后,可以明确之前判定的沙州回鹘时期的多数洞窟,其实如关友惠先生在对壁画图案分析后所得出的结论,仍是北宋曹氏归义军的余绪。虽然后期确实出现了截然不同的高昌回鹘式洞窟,但一来其中并未出现回鹘可汗像,二来仅有5个窟,几乎不能构成一个真正意义上的时代。因为曹贤顺在《辽史》中明确沙州回鹘敦煌郡王已出现,那么将沙州回鹘时期上推至曹贤顺朝贡于辽的时间似乎更为合理。这样将1019年至1068年定为沙州回鹘时期,其间虽然出现过执政者由曹氏变为沙州镇国王子及北亭可汗的一次重大变动,但由前期到后期变化的时间点无法确定。本来这段历史也只有不足50年的时间,暂时笼统地称为沙州回鹘前期和沙州回鹘后期。

在对绿壁画洞窟和沙州回鹘洞窟进行大量分析之后,特别是根据供养人的情况,我们可以看到以前当作莫高窟西夏前期的大量洞窟应属于北宋曹氏归义军晚期至沙州回鹘这个时段。至今为止,并没有可靠的证据能证明西夏前期曾进行过这类的重修或营建工作。所以,我们比较谨慎地认为莫高窟存在的大量绿壁画洞窟,主要属于北宋曹氏归义军晚期和沙州回鹘时期的重修工程,西夏前期很可能极少从事此类重修活动。那么,西夏前期在莫高窟又进行过哪些营建,这确实是不可回避的问题。

三 西夏前期在莫高窟的营建

敦煌石窟题记中的汉文和西夏文纪年,从天赐礼盛国庆二年(1071)至光定己卯(1219),包括惠宗秉常、崇宗乾顺、仁宗仁孝、桓宗纯祐和神宗遵顼共五世。其中,最早的游人题记开始于公元1071年,这与学者推测的1068年后西夏才真正治理敦煌的时间相符;最迟的为公元1219年,距西夏灭亡仅八年。因此,以往断代时将西夏统治敦煌的时间定为1068—1226年的说法是可靠的。

莫高窟这些西夏时期的题记以游人题记为主,题记者的活动内容包括发愿、清沙、烧香和礼拜,涉及“修造”的只有莫高窟第57窟和第340窟。其中,第57窟西夏文题记为刻画,汉译为“……人……少不全文者此根满……修;寺庙修造者息玉那征宝”;第340窟西夏文题记为墨书,汉译为“亥年六月二十四日修盖寺庙者嵬名智海以此善根欲上众相魔鹅长寿无病,欲下法界有情得福除罪故,修建此佛尊,以此善根,当成……愿……”题记中修造的对象是“寺庙”,对洞窟的重修不够明确,有时修造对象“寺庙”也包括石窟寺。第340窟西夏文题记中的“嵬名智海”一名还出现在第61窟甬道北壁,此壁第八身助缘僧的夏汉双语题记“助缘僧嵬名智海像”,两者可能为同一人。第340窟和第61窟的崖面位置相距较远,第340窟中强调“修建此佛尊”,可见并不是指对第61窟的重修。而第340窟东壁确实存在多处晚期补绘的壁画,特别是位于北上角的一佛二弟子说法图(图18),与第395窟正龛壁画非常相似。

第395窟开凿于隋代,甬道存五代壁画,主室经西夏重绘(图19),几乎所有学者都难得一致地将其归入西夏窟,只是刘玉权先生在断代时将其归入西夏后期。此窟主室西壁正龛绘一佛二弟子,与此前的敦煌壁画完全不同,与第340窟说法图一样,佛像的肩部变窄,肉髻变成尖塔状;一改晚唐以来人物越来越胖的体态。在佛背光上方及两侧绘有棉花糖似的云朵,与东千佛洞第5窟壁画中的云朵(图20)的画法一模一样。张先堂《瓜州东千佛洞第5窟西夏供养人初探》[28]一文根据供养人题记已明确了东千佛洞第5窟为西夏窟,这种此前未见的特殊云朵画法也就可以确定为西夏艺术内容。此外,第395窟北壁西起第1身女供养人(图21)的发饰、服饰都与西夏榆林窟第2窟西壁文殊救八难之毒药难中的女性(图22)一样,证明也是西夏时期的人物形象。第395窟主室南北两壁还出现了西夏时期流行的观音救八难图像,但属于汉传的《观音普门品》内容。云朵和供养人的特点及壁画题材均证明第395窟是一个典型的西夏窟,那么出现同类绘画的第340窟东壁北上角说法图也应属于西夏时期。

补绘或局部改绘前代洞窟,是莫高窟改朝换代初期符合常规的做法,第206窟就属于重修改绘。第206窟开凿于隋代,前室和甬道均存有五代壁画,主室窟顶藻井和东壁窟门附近原认为是西夏重修重绘,但从上色多用红色的特点来看更像沙州回鹘时期的做法,而且相邻的第207窟就被沙州回鹘进行过全窟重修,这部分认为是回鹘式的重绘应更合适。第206窟南北两壁中央的说法图和下部成排的站姿菩萨(图23),以及东壁下部的供养人呈现出与北宋至沙州回鹘时期截然不同的艺术特点。人物的面部和身体都没有回鹘人那种膨胀式的圆润特点,表情也较为严肃庄重甚至刻板。与宁夏山嘴沟石窟一样重视眼部的细节,并呈现出统一的长眼角特征,在敷色上也比较单调。壁画中的人物普遍肩部偏窄,姿态显得特别拘谨。与之前的构图相比较,虽然沿用了说法图式的人物较少的构图,却没有回鹘时期人物间隔相对疏朗的特点,而是把不多的人物安排得有序紧密。壁面下部成排站立的菩萨形象中,可以找到人物面部体型和姿态服饰(图24)都与榆林窟第29窟(图25)极为相似的作品。东壁的榜题可辨识者包括“故施主圣光寺主僧张和……”“施主故弟僧……”“故□施主赐绯□□□一心供养” “施主故父僧张进□一心供养”。前已提及,圣光寺大概最迟在天禧三年(1019)已由尼寺改为僧寺,圣光寺主僧的出现说明这些壁画一定在1019年之后。本窟重绘壁画与回鹘壁画的巨大差异,与榆林窟西夏壁画在细节上的一致,都证明了这个洞窟主室南北壁说法图及四壁下部壁画是西夏时期重绘的。而以家族为单位进行重修,选择局部重绘前代洞窟的做法,与西夏后期修建一系列代表性的经典窟表现出的经济实力和艺术水平完全不同,说明应处于西夏占领敦煌前期。

至今,莫高窟能够确认的西夏前期壁画仅有包括上述第340、395和206窟等不多的几处。西夏前期在莫高窟的营建工作为什么这么少,应与当时的周边形势有关。沙州回鹘的七贡方物及沙州回鹘镇国王子要联合北宋讨伐西夏等一系列事件都说明,史书记载的景祐三年(1036)被元昊攻陷的沙州一直受到回鹘势力的搅扰。虽然现在多数学者认可西夏在1070年以后真正统治了瓜、沙地区,但直到11世纪末的绍圣年间,西夏占领下的敦煌地区仍不安定。于阗在元祐八年(1093)和绍圣年间(1094—1098)的两次来使值得注意:

元祐八年,请讨夏国,不许。

紹圣中,其王阿忽都董娥密竭笃又言,缅药家作过,别无报效,已遣兵攻甘、沙、肃三州。诏厚答其意。[26]14109

这两条史料说明,于阗在1093年就计划攻打西夏,即使没得到北宋王朝的许可,还是在1094年以后向西夏统治下的甘、沙、肃三州发兵,而且,对这三个州发兵就是针对“缅药家”的。“缅药”即“弭药”,也就是党项人建立的西夏王朝。这件事在《西夏书事》中也得到了印证:“(元祐八年)二月以兵备于阗:于阗东界吐蕃,与瓜沙接壤。是时入贡中朝,请率兵讨夏国。梁氏闻之,令瓜沙诸州严兵为备。”[29]可以看出,在西夏占领河西之后,于阗与西夏的矛盾随着河西交通的阻绝日渐尖锐,于阗成为西夏非常明确的敌国。北宋绍圣四年(1097),于阗曾破瓜、沙等三州,说明直到11世纪末,西夏所辖的敦煌地区仍然存在诸多威胁,也造成了这一时期无力进行大规模的洞窟营建活动的事实。所以,此时在莫高窟只是进行少量洞窟的重修重绘,包括上述莫高窟第340、395及第206等窟。

这些绘于西夏前期的壁画,与曹氏归义军晚期及沙州回鹘时期的都有明显的区别。曹氏归义军晚期与沙州回鹘时期壁画在题材内容和艺术风格上有衔接,可以看到两者的过渡,且可明确看到沙州回鹘对前代的继承和对高昌回鹘艺术的吸纳,这些在西夏前期重绘的莫高窟壁画中都是看不到的。在莫高窟西夏前期补绘的几处壁画主要内容均为说法图,这与沙州回鹘时期壁画突然简化的做法是一样的, 但人物的特征与沙州回鹘的粗犷热烈完全不同,西夏人物较为刻板和拘谨呈现出与西夏版画相似的特征。但是,在这些壁画中已经出现了典型西夏壁画如棉花糖式的云朵、模仿版画的人物与构图等这些在西夏后期壁画中成为普遍特点的细节。

综上所述,通过对莫高窟原定为西夏前期洞窟的分析,可以认识到过去将绿壁画洞窟归入西夏前期的观点需要修正。绿壁画最早可以追溯到北宋曹元忠末期,四种类型的绿壁画绝大多数都属于北宋曹氏归义军晚期至沙州回鹘时期,而尚未发现西夏绘制绿壁画的证据。受周边政治形势的影响,特别是先后有回鹘和于阗这些周边势力的威胁,西夏直到11世纪末对敦煌的统治仍不稳固。这时忙于战事的西夏王朝没有太多精力在莫高窟进行艺术创作,因此只留下了莫高窟第340、395和206窟等屈指可數的几处绘画遗存,但即使是数量如此有限的作品中仍然体现出西夏有别于前代的明显特征。

参考文献:

[1]张世奇,沙武田.敦煌西夏石窟研究综述[J]. 西夏研究,2014(4):92-94.

[2]刘玉权. 敦煌西夏洞窟分期再议[J]. 敦煌研究,1998(3):3.

[3]史金波,白滨. 莫高窟榆林窟西夏文题记研究[J]. 考古学报,1982(3):379.

[4]刘玉权.敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期[M]//敦煌研究文集. 兰州:甘肃人民出版社,1982.

[5]刘玉权. 敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期[M]//敦煌研究院. 榆林窟研究论文集. 上海:上海辞书出版社,2011:260-261.

[6]霍熙亮. 莫高窟回鹘和西夏窟的新划分[C]//敦煌研究院. 一九九四年敦煌学国际学术研讨会论文提要. 1995:54.

[7]关友惠. 敦煌宋西夏石窟壁画装饰风格及其相关的问题[C]//敦煌研究院. 2004年石窟研究国际学术会议论文集. 上海:上海古籍出版社,2006:1134-1135.

[8]刘永增. 敦煌“西夏石窟”的年代问题[J]. 故宫博物院院刊,2020(3):14.

[9]贺世哲. 从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年

代[M]//敦煌研究院.敦煌莫高窟供养人题记.北京:文物出版社,1986:231-232.

[10]伯希和. 伯希和敦煌石窟笔记[M]. 耿昇,译. 兰州:甘肃人民出版社,2007:59.

[11]徐松. 宋会要辑稿:第8册(198)[M]. 北京:中华书局,1957:7767.

[12]冯培红. 敦煌归义军职官制度——唐五代藩镇官制个案研究[D]. 兰州:兰州大学,2004:18-22.

[13]周倩倩. 敦煌慕容氏家族研究综述[M]//郝春文. 2018敦煌学国际联络委员会通讯. 上海:上海古籍出版社,2018:117-125.

[14]王惠民. 敦煌西夏洞窟分期存在的问题[J]. 西夏研究,2011(1):64.

[15]沙武田. 敦煌西夏石窟分期研究之思考[J]. 西夏研究,2011(2):26,28-29.

[16]赵晓星. 敦煌晚期绘画中的“白衣观音”浅析[M]//石窟艺术研究:第4辑. 北京:文物出版社,2019:91-98.

[17]王惠民. 敦煌画中的行脚僧图新探[J]. (香港)九州学刊,1995,6(4).

[18]刘人铭.莫高窟第310窟回鹘供养人画像阐释[M]//沙武田. 丝绸之路研究集刊:第3辑. 北京:商务印书馆,2019:318-331.

[19]张先堂. 敦煌莫高窟第148窟供养人图像新探——以佛教史考察为核心[M]//西夏学:第11辑. 上海:上海古籍出版社,2015:218-227.

[20]陆庆夫. 归义军晚期的回鹘化与沙州回鹘政权[J]. 敦煌学辑刊,1998(1).

[21]冯培红. 敦煌的归义军时代[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2013:444-454.

[22]史金波,聂鸿音,白滨,译注.天盛改旧新定律令[M].北京:法律出版社,2000:282.

[23]郭俊叶. 敦煌执扇弥勒菩萨图像考[J]. 敦煌研究,2021(2):72-84.

[24]刘人铭.莫高窟第409窟回鹘可汗可敦供养画像阐释——以汉文化因素探析为中心[J]. 绵阳师范学院学报,2018(4):142-146.

[25]松井太,荒川慎太郎.敦煌石窟多言語資料集成[M].東京:東京外国語大学アジア·アフリカ言語文化研究所,2017:54.

[26]脱脱,等. 宋史:第490卷[M]. 北京:中华书局,1977:14110.

[27]任怀晟. 敦煌莫高窟409窟、237窟男供养人像考[J].敦煌学辑刊,2019(3):100.

[28]张先堂. 瓜州东千佛洞第5窟西夏供养人初探[J]. 敦煌学辑刊,2011(4):49-59.

[29]吴广成. 西夏书事:第29卷[M]//《续修四库全书》编纂委员会. 续修四库全书:第334卷. 上海:上海古籍出版社,2002:527.