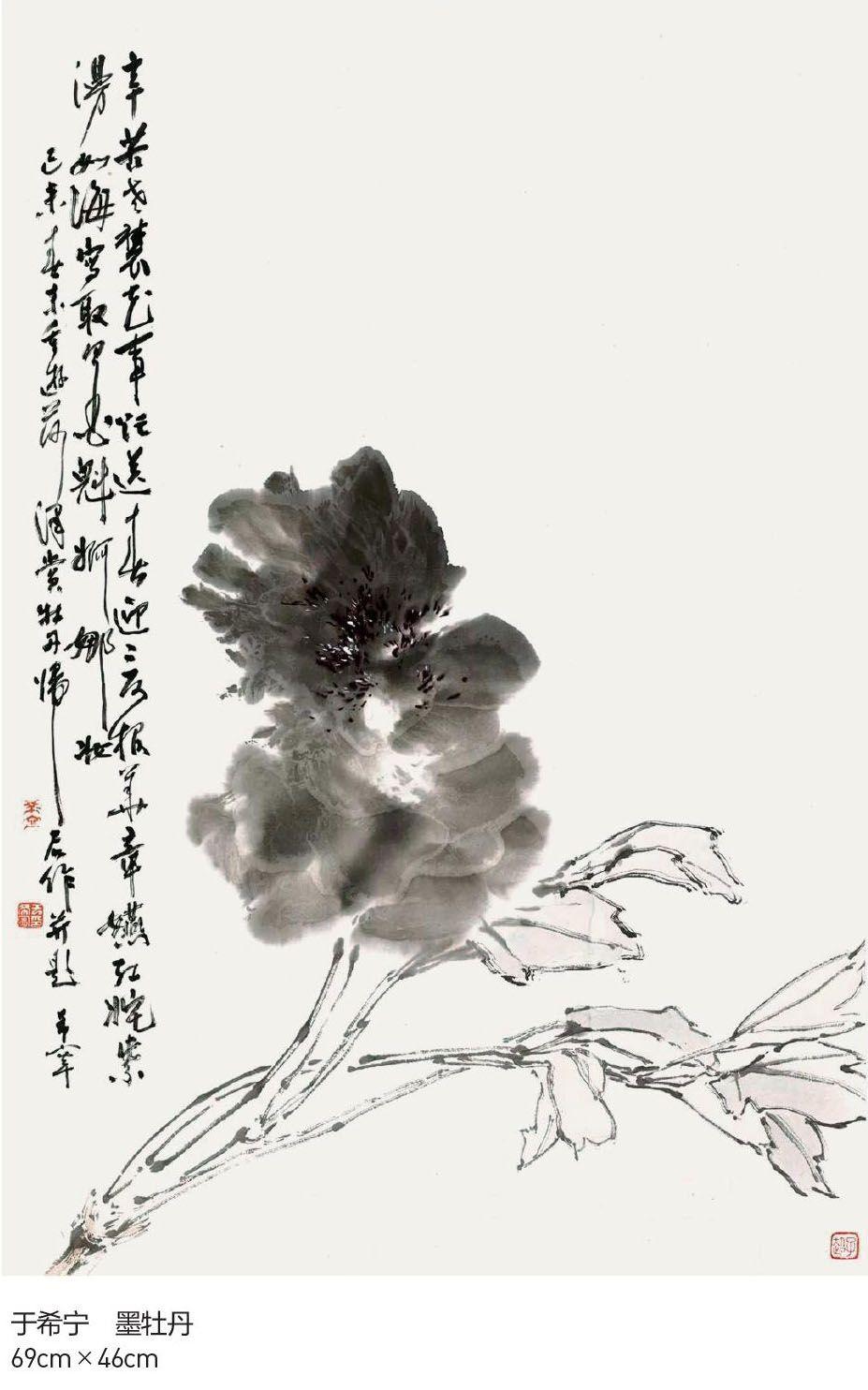

花鸟画大家于希宁先生家国情怀举隅

2021-08-23李光辉

李光辉

内容提要:于希宁先生秉持“艺术为最广大人民群众服务”的方针,热爱祖国,深入生活,以强烈的爱国心将艺术与祖国命运、人民利益、民族文化融合,以“道”为本,以“气”为宗,以“文”为旨,诗、书、画、印全面发力。其作品兼具学识高度和文化自信,品读其间,犹如体味春风大雅,阅览秋水文章,体现了于先生独特的人格魅力、时代风骨和高远的理想追求、深沉的家国情怀。

关键词:于希宁;花鸟画;家国情怀

《论语》有云:“人能弘道,非道弘人。”于艺术家而言亦如此,艺术家有志于弘艺而弘道。于希宁是现代以来为数不多的富有诗、书、画、印全面修养的艺术大家。在20世纪50年代的新国画运动中,面对花鸟画发展困境,他坚持“艺术为最广大人民群众服务”的方针,积极拥抱新中国,探索花鸟画发展新路。改革开放后,在立足传统的基础上,他以新的艺术语汇将浓郁的人文情愫与拳拳爱国情怀相融,积极投身于花鸟画创作,最终成为20世纪中国花鸟画半工半简语体推陈出新的杰出代表。

明代宋濂《文学篇》有言:“道明而后气充,气充而后文雄。”于希宁1985年曾撰写理论文章《道明 气充 文雄》,借古训言志,并指出“道”包括社会之道和艺术之道,社会之道是艺术为谁服务,艺术之道是指学术之道、业务之道,社会之道和艺术之道两者缺一不可;“气”指的是要有正气、浩然之气和旺盛之气;“文”是指写文章要有文采。于希宁认为花鸟画家要以“道”为本,以“气”为宗,以“文”为旨,热爱祖国,深入生活,深入人民,外师造化,中得心源,古为今用,洋为中用,方能使自己的作品有思想、有新意。艺术为谁服务,他认为这体现了艺术家灵魂之所在。于希宁把自己的艺术人生熔铸在国家命运及时代大潮之中,用情用心用功抒写时代、讴歌人民,在正本清源上展现了新担当,在守正创新上实现了新作为,从而达到了中国花鸟画艺术的新高峰。

当下,艺术家要坚定文化自信、把握时代脉搏、聆听时代声音,坚持与时代同步伐,以人民为中心,以精品奉献人民,用明德引领风尚。弘道养正,特别是对永恒的“道”与“正”不懈追求,于希宁的艺术创作志在此而得以以艺弘道。他的艺术生涯更是对习总书记重要论述的生动诠释。

一、艺术创作精进不休,厚植传统文化,涵养家国情怀

于希宁自小受潍坊传统文化影响,厚植爱国主义情怀。少年时期在“同志画社”成员指导下,走上了传统文人画创作的道路;在上海新华艺专期间,得到众多大师级人物的指点,有机会在黄宾虹、潘天寿、俞剑华等国画大师身边学习,全面系统地学习花鸟、人物、山水、书法、篆刻、诗词和绘画史论。这一时期其作品多以传统“梅兰竹菊”为题材,深受古人影响,作品追求笔意韵味,展示出画家孤傲高洁、坚忍不拔的精神品质。新中国成立后,他积极拥抱新中国,深入生活,深入人民,把自我情感与时代气息相结合,积极探索新国画创作。60年代,他半工半简的表现语汇已经具有了明显的个人特点,受毛泽东诗词《卜算子·咏梅》的影响,他开始研究梅花题材的创作。改革开放后,于希宁与时代同频共振,迎来了艺术上的创作高峰。其创作立足现实生活,不做無病之呻吟,传达了浓厚的民间乡情。苦瓜、丝瓜、大葱等平常的事物在他的笔下没有了现实的俗气,显示了艺术的平淡美,配上个人创作的诗作,更显情趣,可谓舒墨花鸟间,逸趣显文心。著名美术理论家王朝闻先生评论说,于希宁的丝瓜作品传递出生命的灵动活泼和静中见动的审美感受。

他把对真、善、美的追求与大自然的生机、时代精神结合,化为生动的笔墨,化为人魂与画魂统一的精神,把果蔬题材的创作技巧和内在美提升到一个新的高度。

年事愈老,意境愈新。从20世纪80年代开始,梅花在于希宁创作题材中占比越来越大,题材由广博至极约,语言由工至简,渐以半工半简花卉画独立于现代画坛。“我念梅花梅念我”,梅花成为他艺术生命的重要组成部分。20世纪90年代,他将中国画画梅的历史推向了新里程,实现了由古代文人自喻人生理想与品格到现代文人将梅魂、人魂与画魂、国魂融为一体的观念的转化,这也是美学上由清雅之美向阳刚之美的转换,在结构上则呈现出由折枝向巨树型的演化。他创作的一批尺幅巨大的梅花作品,将整株老梅入画,用浓墨皴出粗壮的枝干,用遒劲有力的线条画出梅枝,通过复杂的枝干穿插形成了视觉上的“崇高感”“庄重感”,凸显了时代品格、民族精神与笔墨语言的契合,显现出浩然逼人的气势和思接千里的畅快之感。这些梅花作品犹如鸿篇巨制,将花鸟画画出了史诗般的壮怀。于希宁笔墨语言的表现力形成了他个人刚劲、挺拔的美学品位,而他对“雄浑”“朴茂”等意境的笔墨诠释,更是对中国绘画传统根本精神和超强生命力的再发现、再创造。

于希宁是我国当代卓越的画家、美术教育家。综观其创作生涯,不论是早年参加爱国学生运动,还是新中国成立后积极拥护“艺术为最广大人民群众服务”的文艺思想,抑或是改革开放后追求国魂、画魂、人魂的统一,他兼善多能,着意花卉,尤其是他的梅花,超古拔今,声著当代画坛,彰显了于希宁垂范社会的思想和精神,展现了他崇高的品格艺术修养,正可谓梅花气概、家国情怀。

二、博爱兼济,奉献社会,春风化雨蕴丹心

于希宁对国家一片赤诚,多次向中国美术馆、山东美术馆、山东博物馆、山东艺术学院等机构捐赠作品,为人民大会堂、中南海、全国政协等单位和机构创作作品。1983年向山东省少年儿童福利基金会捐赠作品30余幅。1987年将祖宅无偿捐赠给潍坊市人民政府。1998年为支援抗洪救灾捐款15万元;同年,捐款25万元在山东艺术学院设立“优秀中青年教师奖励基金”。2003年为支援医护人员抗击非典,向山东省卫生厅捐赠作品10幅。2005年向中国美术馆捐赠作品100幅。2006年向山东博物馆捐赠作品46件,向山东艺术学院捐赠作品60幅,并捐款80万元设立“优秀学生奖励基金”。他以高尚的家国情怀,以真诚而朴实的行动彰显了“德艺双馨”的深刻内涵,其无私奉献的精神得到了国家和社会的高度认可,1989年山东省委省政府授予其“山东省泰山文艺奖”,潍坊市人民政府1990年授予其“于希宁先生捐房纪念座屏”,他的品德和艺术成就将永远为人所敬仰和缅怀。

三、积极推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展

20世纪50年代,为探索祖国丰富灿烂的文化宝藏,于希宁足迹踏遍江苏、山西、河南诸省,走访寺宇、石窟艺术、汉墓壁画,后赴甘肃麦积山、敦煌千佛洞等地考察,还亲自制作了浮雕拓片,为后世留下了宝贵财富。新中国成立后,于希宁致力于探索中国传统花鸟画的时代精神,并努力向社会推而广之,为此出版了牡丹、梅花等中国画技法分解式讲义,为高等院校培养了大批艺术人才,面向大众录制了花鸟画视频教学资料,以便更多的人学习和了解中国传统花鸟画。

于希宁发挥学者型艺术家的优势,撰写出版了《论画梅》,系统梳理了自唐至清画梅的历史,找到了将传统与现代连接起来的结合点,丰富了古今画梅的技巧,取得了“新枝老干任横斜”的自由。他的梅花突破了旧文人折枝冷叶、疏花暗香、孤傲清高的格局和意境,使梅花这一题材获得了新生。继承传统,不断创新,保持民族特色和气质,体现时代风貌和精神,于希宁的美学观点时至今日仍熠熠生辉,激励着艺术工作者传承和弘扬优秀传统文化,培育民族精神,肩负传承使命,以推动中华优秀传统文化创新发展,努力创作出无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的优秀作品。

文艺是铸造灵魂的工程。文艺工作者要把爱国主义作为文艺创作的主旋律,引导人民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观,增强中国人的骨气和底气。启功先生曾题写“千花百草共斗妍,全由彩笔摄毫端。白阳潇洒南天秀,今见前修让后贤”的诗句表达对于希宁先生作品由衷的赞赏。于希宁诗、书、画、印作品中深厚的家国情怀、质朴真挚的为民情怀和艺术创作、美术教育、服务社会等多方面的奉献精神,对于激发广大文艺工作者尤其是花鸟画家们树立高远的理想、观照人民生活、表达人民心声、勇攀艺术高峰有着重要的现实价值。因此讲好于希宁家国情怀故事,无疑对当下坚定文化自信、传承优秀传统文化以及弘扬主旋律、传播正能量具有极强的现实意义。