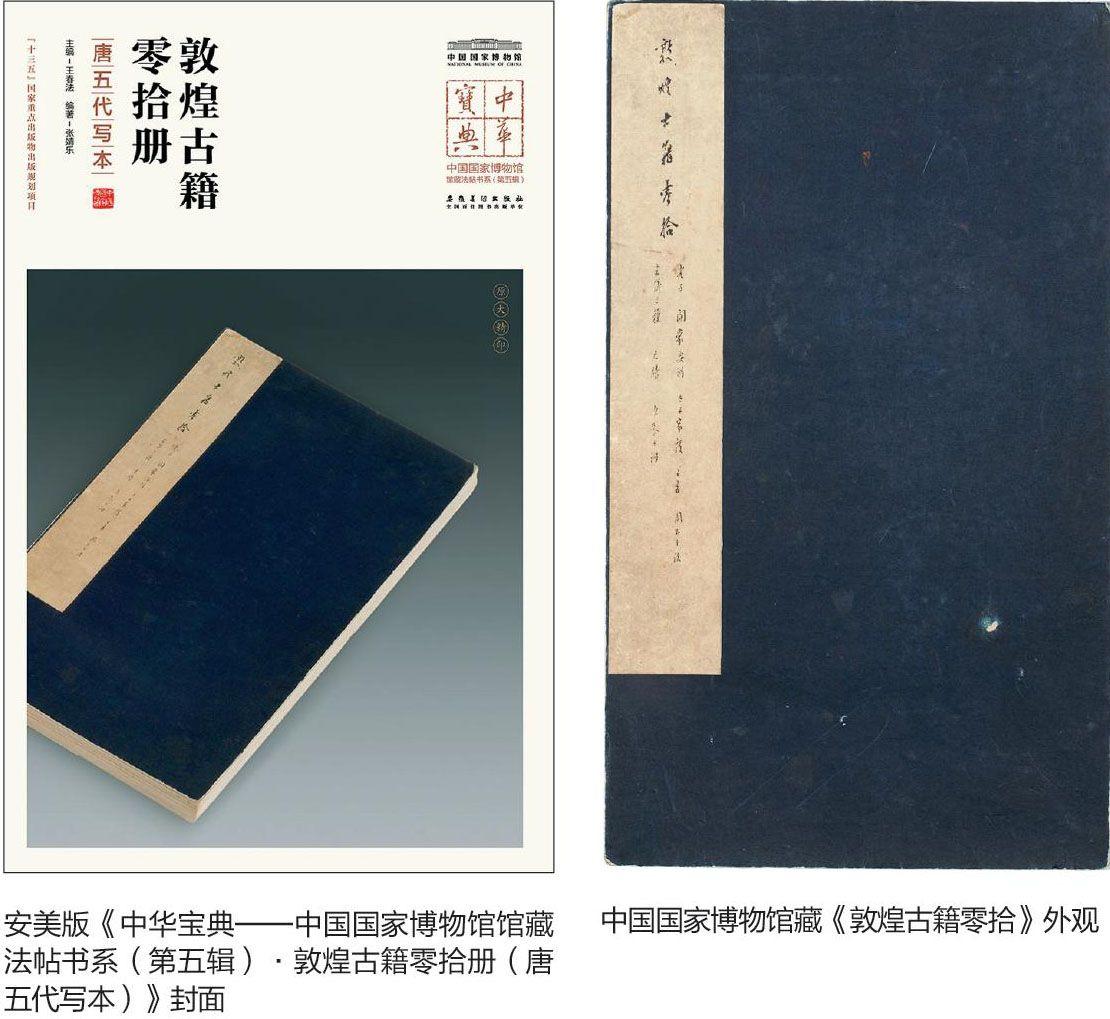

中国国家博物馆藏《敦煌古籍零拾》(唐五代写本)

2021-08-23张婧乐

张婧乐

编者按:2018年伊始,安徽美术出版社与中国国家博物馆联袂推出《中华宝典——中国国家博物馆馆藏法帖书系》,本刊从2018年第一期开始,陆续刊登了第一辑、第二辑、第三辑法帖的部分内容,受到读者的欢迎。现前三辑已介绍完毕,从2020年第八期開始,本刊继续刊登该书系第四辑和第五辑的内容,希望广大读者能喜欢并提出宝贵意见。

中国国家博物馆藏《敦煌古籍零拾》由二十二件大小不等的敦煌遗书写本残页装裱成十八开册页,每开纵32厘米,横33.8厘米。封面题签“敦煌古籍零拾”,下两行分书“老子 开蒙要训 太公家教 占书 周公卜法 书仪三种 尺牍 鱼歌子辞”标示内容。此册所存敦煌写本残页,均曾收入《贞松堂藏西陲秘籍丛残》,乃罗振玉旧藏。罗振玉对敦煌文献的抢救、保存、传播、研究实有筚路蓝缕之功。他穷三十年之力,致力于海内外敦煌文献的搜访、购存与刊布。1939年,罗振玉以七十四岁高龄,尽出其所藏敦煌文献编辑《贞松堂藏西陲秘籍丛残》三集,初集收经注、医方、历书、卜筮、户牒、佛曲等二十一类三十二残卷,二集收道经六类八残卷,三集收佛经十类十五残卷,共辑录敦煌遗书三十七类五十五残卷。《敦煌古籍零拾》所收二十二纸即于《丛残》初集刊录。

该册末开后半帧有近人赵元方短跋两则,扉页有“元方审定”印一方,可知此册后经赵元方鉴藏。赵元方为清光绪间军机大臣、协办大学士荣庆之孙,姓鹗卓尔氏,蒙古正黄旗人。辛亥革命后以译音改姓赵,名钫,字元方,以字行。抗日战争爆发前后任天津中南银行副理,中华人民共和国成立后任中国人民银行参事室参事,归居北京。赵元方师从著名藏书家吴江沈兆奎,精于版本目录之学,家富资财,爱好收藏古籍,所藏颇多精品。他曾于天津与劳乃宣之子劳健(笃文)相交甚厚,常常与其交流分享所见秘籍遗珍,此册即由劳笃文介绍得以收藏。赵元方在末页题跋记录此事,云:“戊子(1948)三月,笃文为介,得于天津。册首《老子》半纸,正为旧藏卷子所阙,可喜也。”后来劳笃文去世,赵元方再次观览此册敦煌遗书时缅怀故友,于册后题下“丁酉(1957)三月,展阅一过,笃文下世已四年矣”。

《敦煌古籍零拾》虽由一些断纸残页集成,但在我国敦煌文献的流传和整理史上占有重要地位,内容涉及道经、蒙书、占书、书仪、曲子辞等多个领域,其中不乏艺术价值、版本价值、史料价值极高的精品,对研究我国敦煌地区的社会风俗以及敦煌写卷书法等具有重要意义。

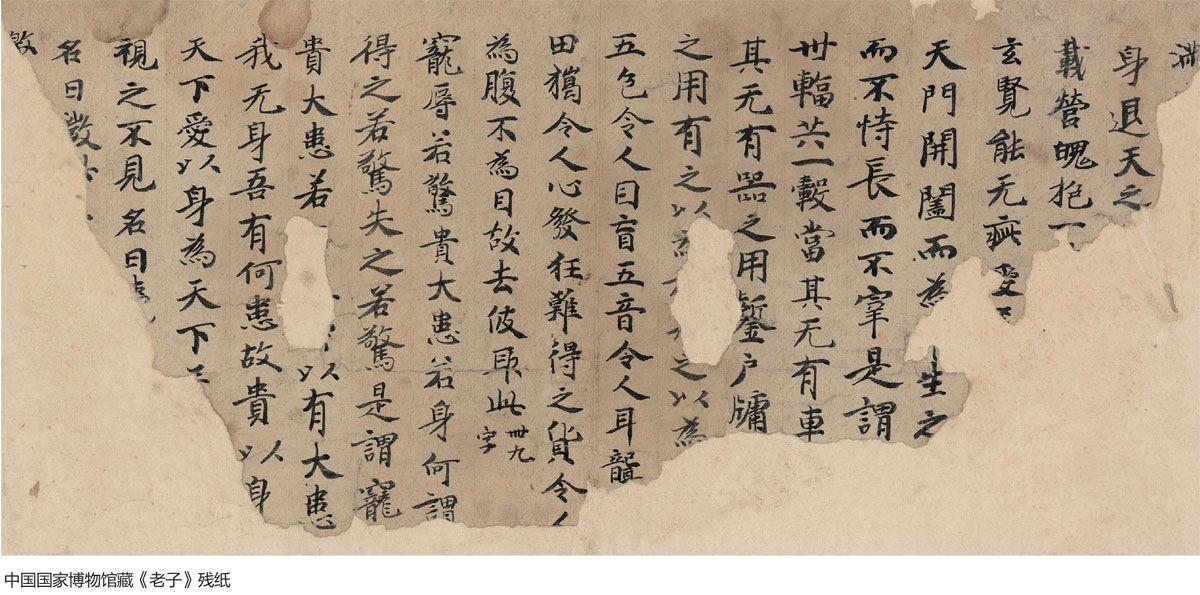

一、《老子》残纸

《敦煌古籍零拾》第一开为《老子》残纸一页,共存二十行,行间有乌丝栏,下截残缺,中间两处破损,内容自第九章至第十四章,首起“金玉满堂”之“满”字,末讫“其上不檄”之“檄”字。此卷白文,不标章次,而以另段提行书写的形式区分章节,并于章末标明每章字数。

《老子》是我国传统文化的核心经典之一,版本注疏很多,仅于敦煌石窟出土的《老子》写卷,即有七十余件,包括注疏本二十余件和白文本五十余件。此件敦煌《老子》残卷,早在1923年罗振玉就在其著作《老子道德经考异》中谈及,即其所谓的“乙本”。《贞松堂藏西陲秘籍丛残》中则著录为“老子六种”之一。后来《敦煌遗书总目索引》著录其编号为散0668号“老子道德经残卷”。

赵元方将此件《老子》写本视若珍宝,由其册末跋语可知他另藏有一卷敦煌本《老子》。今查白文本《老子》诸种,现藏于中国国家图书馆的BD14633号《老子道德经上下卷》,起第十二章“五色令人目盲”之“五”字,讫第四十八章末“及其有事,不足以取天下”之“下”字,存一百五十六行,行约十七字,每章末有小字注明字数,尾钤“赵钫珍藏”印,首行前粘裱劳健题跋及钤印。从起讫内容及题跋、流传等情况来看,国图此件《老子》写卷正是赵元方跋语所谓的“旧藏卷子”,而《敦煌古籍零拾》册首《老子》残纸恰是由其所裂。

劳健在国图本题跋中记述了自己对这两件《老子》写卷的判断,云:“德化刘氏藏唐人写《道德经》白本残卷,往年屡求一观,未得间。今展转归元方兄,携以相示,乃偿宿愿。欣然开卷,详校一过,知上虞罗氏所藏第九章至第十四章残文半截二十行即从此卷断脱。其后十一行自第十二章‘五色令人目盲至第十四章,‘搏之不得名曰微两相街接,止从‘五味令三字以下,皆吻合无间,爰不避续貂之诫,辄补临卷首,以为他日延津翕合之券。偿亦元方兄所乐论乎?”劳健十数年潜心于《老子》的校录与研究,对所见敦煌写本《老子》自是最为熟识。他非常看重这件《老子》写卷,因为从内容上,该卷是其所见敦煌遗书中保存章数最多的《老子》写卷。其跋语曰:“余所知见二十余本,以巴黎博物馆藏《河上公注》一卷存四十章、《李荣注》五卷存三十七章为最富;其余或存四五章至二十余章,无逾三十章者。独此卷存第十二章至第四十八章,合罗氏残文亦有四十章之多,堪以媲美也。”或许正是自赵元方将此写卷让他校看之时起,他便开始留意查考罗振玉旧藏的九至十四章残文下落,以盼达成四十章之数。数年后,劳笃文在天津访得此册《敦煌古籍零拾》,于是介绍赵元方收藏,两卷《老子》终于得以再次连缀璧合,成就了我国敦煌文献保护史上的一段佳话。

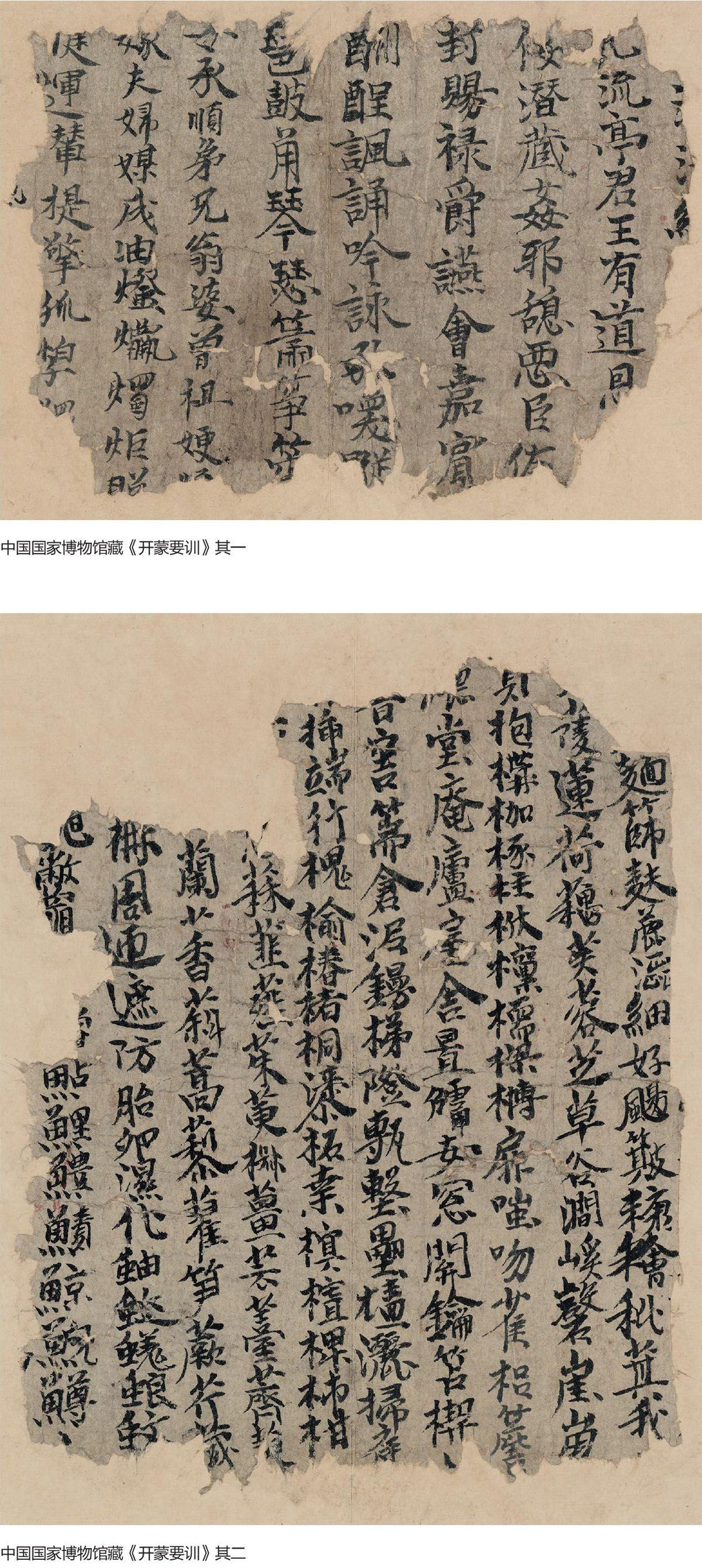

二、蒙书:《开蒙要训》《太公家教》

《老子》残页之后为两种唐代蒙书残纸,共九纸八开,即《开蒙要训》与《太公家教》。

隋唐五代是蒙学发展的关键时期,这一时期的蒙书在继承前代的基础上有所扩展,由原来单纯识字教育的字书,逐渐发展成为知识、道德教育并重的专门性蒙书。这些蒙书史志著录不多,宋代以后陆续亡佚,赖敦煌藏经洞的发现,使世人再次了解唐五代时期敦煌地区童蒙读物之大观。敦煌出土的蒙书,《敦煌蒙书研究》共析录了二十五种,凡二百五十件抄本,并按照其内容性质分别识字、知识和德行三大类。从蒙书出土数量来看,《开蒙要训》与《太公家教》正是除《千字文》之外抄本最多、流传最广的两种。

《开蒙要训》是唐五代时期在敦煌、吐鲁番地区普遍使用的识字类童蒙读物之一,然后世不传,亦不见载于史志目录,敦煌吐鲁番出土的诸多写卷也未见标注作者及撰写时代。唯P.2721号《杂抄》“经史何人修撰制注”下云:“《开蒙要训》,马仁寿撰之。”马仁寿生平未见史志记录,事迹不详。罗常培据《开蒙要训》押韵情况推断该书当撰于东晋与齐梁之间。全书四字一句,两句一韵,共计三百五十句,一百七十五韵,汇集一千四百字,内容既涵盖自然和社会知识,又涉及做人、治家和治国的观念,可谓社会生活的百科全书。

《敦煌古籍零拾》第二至七开收录《开蒙要训》残纸六片,各片四周残损,共计存六十一行,每行一至十七字不等。其中第五片末行题“开蒙要训一卷”,其上另有朱书“开蒙要”三字。该六片残页可以缀合成前后相连的两段,即其一与其三相接,其六、其四、其二、其五相接。据学者研究,日本天理大学图书馆藏残片亦可与此本《开蒙要训》其一缀合。

紧接《开蒙要训》之后的七至九开则为《太公家教》残纸三片。其中,其一和其三可以缀合,并有朱笔句读。有学者认为该缀合残片与俄藏Дх03858号在行款、书风等方面颇近,当是同一写卷之裂。而其二文字内容与其三重复,显为不同抄本。

《太公家教》是德行类童蒙读物的代表之作。全书一卷,分为序言、正文和跋文三部分,凡五百八十余言,汇集唐以前的民间谚语,多取材自儒家经典,通篇皆言儒家忠孝礼义、为人处世之道。此书唐代史志与宋人书目皆未著录,最早在唐代李翱《答朱载言书》中提及:“其理往往有是者,而词章不能工者有之矣,刘氏《人物表》、王氏《中说》、俗传《太公家教》是也。”宋王明清《玉照新志》卷三云:“世传《太公家教》,其书浅陋鄙俚。”可见世人对此书评价不高。今从出土写卷内容来看,其多作四字韵语,语多鄙俗,且失伦次,正如世之所传。《太公家教》在体例上为四言韵语的简短诗歌,读来朗朗上口,容易记诵,因此成为自中唐至北宋初年民间最为盛行的一种童蒙读物。自11世纪以降,中原地区有《百家姓》《三字经》来替代,它的流行程度才渐渐降低。宋室南渡以后,南方士大夫就很少有人提及这部曾盛极一时的《太公家教》了。然而在北方地区,《太公家教》依然被辽、金、高丽、满洲等地童蒙教育所采用,影响深远。

三、占书:《五兆要诀略》《周公卜法》

占卜文书是现存敦煌文献中比较特殊的一类,反映着中古时期我国敦煌地区的占卜活动及信仰情况。从目前已公布的敦煌文献来看,占卜文献的数量甚至超过了儒家经典。根据学界目前的研究成果,敦煌占卜文书大抵可分为卜法、式法、占候、相书、梦书、宅经、葬书、时日宜忌、禄命、事项占和其他不好分类的杂占等。其中,所谓“卜法”是根据或模仿《周易》的原理和方法,运用蓍草、棋子、算子、铜钱或骰子等占卜工具进行演算得出卦象,再依据卦辞进行占卜的一类方法,又称为“数占”“蓍策”或“五行”。卜法文书在敦煌占卜文书中的数量较大,大致有易占、五兆卜法,以及包括灵棋卜法、老君周易十二钱卜法(周公十二钱卜法)、孔子马头卜法、周公卜法(管公明卜法)、周公孔子占法(十二时卜法)、九天玄女卜、摩醯首罗卜等数种卜法在内的其他杂卜法。《敦煌古籍零拾》中所保存的占卜文书残页,主要涉及“卜法”中的“五兆卜法”和“周公卜法”两种。

《敦煌古籍零拾》第十开残纸,共五残行,行约十四字。从所存文字可辨认“占行人在远吉凶生死”“占田宅吉凶”等内容。据学者研究,此件与P.2614、北大D241及俄藏Д×10720可缀合成一卷,缀合后的残卷文字共有二百五十行,拟定名为《五兆要诀略残卷》,属于“五兆卜法”的一种。

“五兆卜法”为唐代官方认可的一种重要的占卜形式。唐代设执掌占卜术的专门机构太卜署,并置太卜令。《唐六典·太常寺太卜署》载:“太卜令掌卜筮之法,以占邦家动用之事,丞为之贰。一曰龟,二曰兆,三曰易,四曰式。”这里的“兆”在《旧唐书·职官志》和《新唐书·百官志》中均作“五兆”,即五兆卜法,可见五兆卜法与龟卜、易占、式占并为国家占卜机构所执掌的四种卜筮正术。其占卜方法在《唐六典》中有记载,敦煌出土的P.2905号《五兆经法要诀》亦有相关内容。其法用三十六个算子,以类似《周易》的揲蓍法,先将算子分作两份,再分别以五除之,经过一番演算,求得五行生数,对应金、木、火、水、土五行,如此六变而成卦,从而基于五行相生相克的理论来占卜卦象。五兆卜法明显受到传统易筮、龟卜等卜法的影响,《唐六典》言其“大抵与《易》同占”。可能由于其卜筮方法比较烦琐,普通民众使用起来有一定困难,故五兆卜法虽为唐宋时期通行的一种卜法,但文献记载不多,亦无传世本流传。目前国内所见敦煌五兆卜法文献仅有北京大学图书馆藏D241残片以及此罗振玉旧藏的散0677残片两件。

随着占卜术的发展,有些占术如易占等逐渐趋于义理化,而另外一些更为简明实用的占卜术则日益丰富,以满足普通民众的实际需要。敦煌藏经洞保存了大量使用起来简單便捷的杂占文献,《周公卜法》就是其中之一。

《周公卜法》现仅见两个卷号,即P.3398和此件散0678罗振玉藏《周公卜法》残卷。前者除序言稍残外各卦俱全,后者首尾全,中间略有缺损,尾题“周公卜法一卷”,由序言、卜辞、咒语三部分组成。罗氏藏本的序言部分保留了此种卜法的功能及方法,即将三十四个算子分成三份,分置上中下三层,分别除以四,余数形成卦象,然后再按卦下所附卜辞以占吉凶。卜辞部分则包括十六卦,分别为周公卦、孔子卦、屈原卦、赤松卦、桀纣卦、越王卦、子推卦、太公卦、兑卦、坤卦、离卦、乾卦、巽卦、坎卦、震卦、艮卦。每卦包含三部分,即先有卦象,后系以四言八句的颂词,最后则有“此卦大吉”“此卦大凶”等占卜结果。十六卦之后,罗氏藏本还存有三行咒语及配合咒语使用的符,明显受道教影响。

《敦煌古籍零拾》中仅辑录罗藏《周公卜法》残卷的其中三片,内容首起标题“(周公)卜法一卷”,包括周公卦、孔子卦、屈原卦三卦内容。从书写形式来看,此卷《周公卜法》为上下分栏,其二“孔子卦”残片缀合于其一“周公卦”残片之下,上下缀合处可见界栏,其三“屈原卦”则缀合于“周公卦”之后。

四、书仪:《朋友书仪》《新定书仪镜》和尺牍

《敦煌古籍零拾》第十三至十六开为唐代书仪的内容。所谓书仪,就是写信的程式和范本,供人模仿和套用,其源头可以追溯至西晋书法家索靖所书《月仪帖》。南北朝时期,士庶之间信函往来的书写规范成为士族高门文化修养的重要体现,由此出现了一批专供撰写书札时参考摹写的书仪类作品。到唐五代时期,书仪的内容也逐渐向世俗化发展,文辞趋于简洁实用,应用范围也越来越广。然由于不同时代社会风俗的变化,人们所使用的书仪也随之改变,早期的书写范式已不能为后世所用,故唐朝以前系统性、综合性的书仪鲜有传世。幸而敦煌写本中保留了多种唐五代时期的书仪(经学者研究认定大约有百件),才使我们对唐五代时期具有不同时代风貌的各种书仪有了较清晰的认识。

敦煌写本书仪大体可分为三种类型:第一种是“朋友书仪”,前部是年叙凡例、节候用语,又称“十二月相辩文”,后部以十二个月为纲安排,每月往复各一通书札,专叙友朋渴仰之情,与《月仪帖》类似,属早期形态的书仪;第二种是综合类书仪,又称为“吉凶书仪”,包括序言、年叙凡例、吉凶往来、公私表疏、婚丧仪礼、门风礼教等内容,是现存唐代书仪中内容最丰富的一种;第三种是表状笺启类书仪 ,《敦煌古籍零拾》中就可见前两类书仪。

第十三开残纸,首题“书议(仪)一卷”,其后正文首起为“辩秋夏年月日”,下文紧接着就是分别对年、月、日、四季、十二月等时候节气不同用语的列举。该写本下部残缺,包括书题在内共存九残行内容(小字注两行计一行),止于“四月”辩文,行间可见界栏,虽保存内容较少,但足以被认定为“朋友书仪”的内容。在已知敦煌写本中属“朋友书仪”的有十余种不同抄本,其中S.6180题作“朋友书仪一卷”,即作为此类书仪在当时的全称。 敦煌写本《朋友书仪》均不著撰人,史籍也未见唐代月仪类书籍著录。据推断,敦煌本《朋友书仪》的撰写年代在唐朝前期,作者可能是高宗朝宰相许敬宗,只是由于其品行不端,后世耻其为人,却又欣赏他的作品,因此在传抄时故意略去姓名。 “朋友书仪”是现存书仪三种类型中最早出现的一种,其内容主要源于南朝,均为叙说离别之情,文辞优美,用典贴切,富于诗意,亲切感人,是齐梁文风影响下产生的作品,然而单纯的“朋友书仪”在开元、天宝以后已成为过时的形式,不再有人撰写此类单行书仪,这部分内容逐渐并入综合类书仪。

综合类书仪又称为“吉凶书仪”,其内容主要包含吉仪和凶仪两部分。今存敦煌写本书仪中,属综合类吉凶书仪的有十余种,最早的是武则天时期的一种书仪,即P.3900号写本,最晚的是五代时佚名撰《新集书仪》。《敦煌古籍零拾》中第十五、十六开所收录的残页,标题“外族吊答书一十二首”,分篇题“姑姨姊妹夫亡吊姑姨姊妹书”“吊女婿遭父母丧书”“妻父母亡夫吊答辞”“舅姑亡父母吊答辞”以及“题旐文”“夫祭妇”“妇祭夫”,可推断其为“吉凶书仪”的一种,即唐杜友晋撰《新定书仪镜》中“凶仪”部分的篇章。

《新唐书·艺文志》和《宋史·艺文志》都有“杜有晋《书仪》二卷”的记载,但不见传本。“有晋”当为“友晋”之误。杜友晋生平无考,学者推测其生活和撰述的年代为开元、天宝中。目前已认定的《新定书仪镜》已有十一种抄本,其中较为完整清晰的P.3637、P.3849号写卷,书写格式为前半部分上下两栏,后半部分上中下三栏。《贞松堂藏西陲秘籍丛残》中的“书仪断片”,属于杜氏《新定书仪镜》的残页共有二十一片,《敦煌古籍零拾》仅收了四片。其中第十五开残页右下部分有“夏祭”一篇的少许文字,可推知其为上下分栏的抄写格式。而第十六开右下“题旐文”一纸,其末三残行为《新定书仪镜》“冥婚书”及其“答书”的内容,上半缺文。

另有第十七开“杜将军至”一纸,共三行,行十三至十四字,下半残缺,当为实际使用之尺牍。

五、《鱼歌子》辞

《敦煌古籍零拾》最后一开,《鱼歌子》辞一纸,写本并题共五行,末行結尾处有“上王次郎”四字。

敦煌写卷内的曲子词甚多,王重民先生《敦煌曲子词集》收录一百六十余首,任中敏先生《敦煌曲校录》收曲子及大曲五百四十余首,考订查补得曲调名六十九,其中四十五调见载于唐代崔令钦的《教坊记》。任先生编著《敦煌歌辞总编》,在《校录》基础上扩充到一千三百余首,蔚为大观。在诸多敦煌写卷内,“鱼歌子”一名凡四见,P.2838《云谣集杂曲子》中录有两首,另王重民《敦煌曲子词集》上卷又收两首,其一便是此篇。

该调名《鱼歌子》,后世或写作“渔歌子”。崔令钦《教坊记》之《说郛》本、《古今逸史》本、《古今说海》本、《续百川学海》本、《唐人说荟》本等皆作“鱼”。唐圭璋《敦煌唐辞校释》则云:“据《教坊记》所载曲名中,有《鱼歌子》,当作‘鱼为是。”而五代以后自《花间集》始,则皆作“渔歌子”。可见曲调《鱼歌子》之“鱼”有源可考,不能简单视作“渔”之别字。据任先生研究,《鱼歌子》曲调用“三三七”与“三三六”两段句法,诸辞于三字句或加衬字,成四或五字句者。张志和《渔父》、戴复古《渔父词》、苏轼《渔歌子》等皆合于本调句法,只是各有变化,故“本调实为后来此类诸调之总源”。

六、《敦煌古籍零拾》的书法特征

以上所述《敦煌古籍零拾》所辑诸种文献,种类多样,内容丰富。其中既有抄写规范、楷书精湛的唐代道家写经,又有包含了蒙书、占书、书仪、尺牍、曲辞等多种民间文书在内的非经写本,为研究文字和书法的演变发展提供了大量有价值的信息。

楷书发展到唐五代时期,已经进入全盛阶段。隶书中圆转的笔意逐渐消退,而提按的作用越发明显,起笔、收笔和转弯处增加了动作,这些地方的形状逐渐变得复杂起来,最后形成了以提按为主、夸张端部与折点的笔法。不过要说明的是,一种书体的完全确立并在社会中被广泛使用,往往会经历漫长的过程,复杂的时代背景、不同的地域文化、书写者自身的文化修养等都可能成为影响书写的因素。如《敦煌古籍零拾》中几种非经写本,皆为普通民众日常生活中实际使用的文献,尽管其中部分写本的楷书笔法已经较为成熟,但同时也能够看到有些文字依然残存着隶书的书写动作。例如《新定书仪镜》写本,笔画的起笔、收笔、转折处的提按动作十分明显,笔画平直,字形方正。而对比《周公卜法》的书写,则能看出某些文字在转折处顿按略显夸张和机械,有的不经意间流露出隶书笔意,笔画呈现圆转的形态,如“病”“姻”“徊”等字。从文字转折动作的多种处理方式来看,这些作品的书写者对于楷书还没有完全熟练掌握,这也从一个侧面反映出书体演进过程中的某些状态。

敦煌文献中俗字的使用十分普遍,文字构件替换、笔画增减、部首位移等现象出现频率很高,仅在《敦煌古籍零拾》所辑数种文献中就可见一斑。如《开蒙要训》中“腰”“胸”,《新定书仪镜》中“丧”“婿”,《鱼歌子》中“微”“莺”“笑”“寂”“貌”“恼”等字,皆与现在写法殊异,反映出当时敦煌地区文字的实际书写情况。这些俗字实例,对于现今书法创作中字形构造的变化、造型方式的拓展等,亦有一定的参考意义。

《敦煌古籍零拾》诸种非经写本,以实用为主要目的,一定程度上展示了书法的原始状态,不仅为我们提供了书法发展变化的事实依据,也为当代书法理论研究和创作实践提供了有益的支持。