“十四五”时期我国城市贫困治理的实践面向

2021-08-18祁志伟张婷

祁志伟 张婷

摘 要:城市贫困问题及其治理是国家治理能力现代化的重要目标。“十四五”时期我国经济社会进入新的发展阶段,城市贫困治理也将面临诸多现实问题,解决这些问题既要突出我国本土化的特色,也要有条件地吸收国际化的要素。历时研究方式能详细地呈现美国城市贫困治理中的政策性经验,能深入检视肯定性行动与社区行动计划的减贫策略。“十四五”时期我国城市贫困治理的实践面向可尝试从城市贫困治理体系的完善、减贫政策的适时调试与权变、贫困政策的优先事项设计以及政策的议程设置等方面参鉴国外的经验。

关键词:“十四五”时期;贫困治理;城市治理;城市贫困

中图分类号:D035 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2021)03-0076-11

一、研究背景

贫困问题及其治理属于一项世界性难题。全球发达国家与发展中国家贫困治理的实践表明,贫困是一种介于城市与农村之间的区域发育程度差异化和动态化现象的社会问题,并以地缘政治、公共政策、经济社会转型及历史变迁等诸因素作为变量条件。新中国成立以来,市场经济与改革开放的实施加速了我国经济社会的发展进程,然而在实现共同富裕目标的社会主义道路上,贫困问题也一度成为阻滞我国城乡一体化发展的现实挑战。综观我国历史发展和国情现实,由于区域发展的差异性,贫困问题与农村区域逐渐耦合,因此,农村始终是我国发生贫困的重点区域和集中地带。新中国成立以来,党和政府高度重视农村减贫与脱贫的问题,先后推出了不同的治贫模式:新中国成立初期推行小规模救济式扶贫模式(1949-1978年);改革开放以后转向间接瞄准扶贫模式(1979-1986年);党的十三大以后采用项目开发扶贫和区域瞄准扶贫模式(1987-1992年);20世纪90年代以后推行八七扶贫阶段的综合性扶贫模式(1994-2000年);21世纪初以西部大开发为重要抓手形成整村推进扶贫模式(2001-2013年);党的十八大以后实施精准扶贫的治贫模式(2014年至今)[1]。这些模式与社会保障制度协同发力,整体上緩解了我国农村的贫困现状,农村贫困发生率由1978年底的975%降到2019年底的06%,贫困人口减少至551万,703个贫困村脱贫摘帽;截至2020年11月底,我国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务,现行标准下农村贫困人口全部脱贫,贫困县全部摘帽,绝对贫困和区域性整体贫困得以消除[2]。纵观20世纪80年代以来的反贫困过程,我国贫困治理体系与治理机制正在经历一个不断完善的过程[3]。同时,从治理过程亦能够发现,我国贫困治理正在由传统型向现代型、粗放型向集约型、物质型向精神型以及输血式向造血式过渡。

通过回顾我国治贫历程与贫困治理成效可以预测,在相对贫困治理时期,农村贫困兼顾城市贫困的治理将成为新的趋势,而城市贫困问题也会聚焦更多关注点:第一,“十四五”时期现行标准下农村人口全面脱贫,绝对贫困得以消除,城市贫困问题自然会成为新时代不可忽视的治理内容;第二,既有的减贫模式与政策基本上聚焦于农村地区和农村人口,对于城市地区的关注则相对较少;第三,尽管目前国内学者从不同视角、学科为相对贫困发声,但关于建立相对贫困治理长效机制的结构要素与系统功能尚不清晰,城市贫困治理与反贫困目标的完整体系尚未形成,从城市发展的长期社会效应来看,上述问题将对公共资源配置、区域均衡化发展以及人口自由流动等产生一定的阻滞;第四,随着城乡一体化发展的推进,城市贫困治理具有动态性和发展性,非独立的城市减贫体系势必会对城市贫困治理形成巨大的现实挑战。上述问题的审视,深刻揭示了当前我国城市贫困治理的迫切性与现实性,而他山之石的政策实践经验即是一扇借鉴之窗。本研究通过探索与总结美国城市贫困治理的实践经验,以期为当前和未来我国城市贫困治理提供启示。

二、美国城市贫困治理的经典政策范式

据联合国开发署2017年报告显示,全球城市贫困问题已成为人类发展所面临的重要挑战之一。从全球发达国家的治理实践与成效来看,美国在城市反贫困治理方面已逐步形成一套较为成熟的体系和机制。尽管我国在政治体制、经济社会发展模式以及文化等方面与西方发达国家存有差异,但城市贫困问题的产生机理、逻辑演变以及治理规律等具有相似性,多维度吸收和借鉴美国城市贫困治理的行政实践具有一定的现实意义。

本研究以美国城市贫困作为典型对象,从其城市贫困治理的历史轨迹来看具有必然性。美国城市贫困的研究经历了从20世纪早期对城市贫困问题的揭露到20世纪20年代城市贫困人种学的出现,再到20世纪30-50年代末城市贫困研究的衰落,再到20世纪60年代的城市贫困再发现以及“伟大社会”计划的兴起,可谓潮起潮落。工业化的开始为美国城市贫困治理提供了发现问题、治理问题以及寻找出路的契机,由此带来了19世纪之后美国对社会福利政策体系构建的不断探索。关于美国城市贫困治理的理论研究,学者简·亚当斯(Jane Addams)、雅各布·里斯(Jacob Riis)、W.I.托马斯(W.I.Thoms)与弗洛里安·兹纳涅茨基(Floria Znaniecki)以及罗伯特·帕克(Robert Park)在城市贫困与社会组织化关系以及城市人类行为等方面进行了系统性思考,他们对于城市贫困的讨论,深刻揭示了一个处在变动中的城市人口生活进程与性质。国家层面的制度与规范逐渐开启了人们理解城市贫困的一扇窗,《社会保障法》为美国培育了福利国家的萌芽[4],也促使其成为世界上以福利政策减缓城市贫困的典型国家。鉴于美国城市贫困治理的典型实践,本文选择以政策治理视角对其进行经验考察与借鉴,以探寻更具时代性的城市贫困治理路径。

(一)美国城市贫困治理的历史形态与发展路径

在美国消除贫困的战争中,特别是在关于城市贫困的描述性研究中,工业化社会改革是一个最有影响力的主题。美国城市贫困治理实践主要以“向贫困宣战”为分水岭,形成了美国历史上城市贫困治理的三大典型阶段。美国政府通过历史推进、减贫行动体系与福利政策等方式来缓解或消除不同时期的城市病,尤其是进入20世纪以后,政府与NGO(非政府组织)的一系列行动计划突显了城市贫困治理的时代价值与治理底色。从美国历史与经济发展角度来看,其城市贫困与反贫困治理经历了“贫困的发现”与“贫困的再发现”两个重要时期[5]。20世纪30年代,以美国为首的西方国家发生的经济危机、石油危机以及就业危机等宣告了自由放任主义的失败,凯恩斯主义开始登上历史舞台,政府干预经济的治理模式很大程度上破解了美国历史上福利需求与供给的结构性矛盾,为美国城市贫困治理开启了福利化的救赎道路。

联合国社会发展首脑会议曾于1995年发出关于全球贫困治理的呼吁:全世界正在目睹一些国家迎来繁荣与扩展,而不幸的是另一方面,无法容忍的贫困也在持续扩大,这个矛盾迫切需要被予以纠正[6]。通过检视美国减贫的阶段与过程发现,美国贫困治理的历史性进路正是对上述矛盾中繁荣与扩展的现实回应。

第一阶段:罗斯福政府“新政”治理术(1933-1945年)。“无硝烟的战争”这个术语近乎成了全球消除贫困问题不可或缺的代名词。与21世纪中国的脱贫攻坚战相异之处在于,美国城市减贫战略似乎始终处于一个矛盾状态,即繁荣笼罩下的当代美国丰裕社会中由城市贫困人群组成的另一个美国亦真实存在,并且被政府和主流社会忽略甚至是垃圾化处理[7]。为此,以经济大萧条作为拯救美国城市贫困的新政治理术则成为美国历史上城市治理转型的标志性事件。20世纪30年代经济大萧条席卷了美国经济社会,其在中观层面亦被表达为新城市危机[8](p.67)。作为新政的定海神针,凯恩斯主義一度将城市经济危机与失业危机从泥潭中解救出来,城市规划政策重新组织了劳动力,通过公共工程、基础设施和公共住房等方式减少失业率[9],确立了政府干预经济社会的垄断地位。美国第32任总统富兰克林·德拉诺·罗斯福,在面对经济危机带来的系列城市问题与新贫困挑战时,采取了诸多新政策略以缓解经济萧条衍生的城市新贫困,重振城市金融部门或关键机构人员的自信心。新政突出强调缓解、恢复与改革(3R)的治理目标。其中,缓解政策致力于为经济大萧条中受灾或失业的城市人口提供暂时性的帮助,通过一系列法律政策为城市失业者提供新工作、缓解生活压力;恢复政策旨在调节由大萧条带来的经济波动,确保城市公共服务可持续供给、市场价格趋于平稳化;改革政策着力探寻经济大萧条的缘由,试图降低未来经济危机再次发生的概率。此外,新政陆续颁布了《银行法案》(Banking Act)和《社会保障法案》(Social Security Act),创立了美国人口养老金和失业金的全民政策体系[10],其涵盖了美国联邦政府对城市老年群体、城市失业群体以及受抚养子女的家庭等多方面的支持项目。新政实施以来,州政府开始介入社会福利领域,扮演一个比以前更为积极的角色[11],切实解决了经济危机带来的诸多问题,开创了美国历史上城市贫困治理的先河。但同时,由于政府对政策项目的盲目性和叠加性供给,缺乏统一而有序的项目实施计划,政府治理的低效率和城市贫困隐性风险也随之出现。

第二阶段:林登·约翰逊政府伟大社会政策(1963-1969年)。如果说罗斯福新政关于经济危机后城市不同群体间的支持计划是美国缓解城市贫困的希望,那么20世纪60年代约翰逊政府推行的伟大社会政策则是美国城市减贫的战略升级与内容拓展。与新政有所不同的是,一方面,约翰逊政府关于城市减贫战略实施的大环境相对宽松,经济社会秩序稳定,民调意见相对一致;另一方面,新政30余年来的社会政策影响、实践经验与治理困境为约翰逊政府减贫战略提供了前车之鉴。约翰逊政府减贫战略是对新政治理术的延伸,约翰逊总统就任之初曾立下誓言:“我们的目标不仅是发现和减轻贫困的症状,而且要有效地治愈它,最重要的是学会预防贫困”。他认为,要充分认识到减贫战打击的不仅是贫困带来的系列后果,也包括贫困的诱发因素[12]。美国城市贫困人口从1959年的1700万减少到1968年的1290万,其总量下降了24%。20世纪60年代,约翰逊总统向贫困宣战的国会咨文内容对西方发达国家产生了时间和空间场域的巨大影响,不啻是投向平静湖面的一颗石子,顿时在美国人心中激起阵阵涟漪[13]。其实践战略与新政策略具有根本性差异,即以穷人利益作为减贫的突破口,而不仅仅关注社会福利政策。国家典型的福利政策由此得以转型,清单式治理与纲领立法的雏形开始出现,值得全球国家引以借鉴的当属约翰逊总统颠覆式的政策改革,即变食税者为纳税者。尽管这一大刀阔斧的行为一度引发了不同群体尤其是弱势群体和城市边缘群体的反抗和质疑,但从历史贡献与国家可持续发展的角度来看,约翰逊政府找准了城市贫困的症结,推动贫困人口自力更生,通过内生动力来摆脱贫困,而不再仅仅依赖于政府福利政策。经过历史和实践的长期检验,伟大社会政策的确在解决城市贫困人口生活、民生发展、民权保障和城市环境发展等问题方面取得了丰硕的成果。二战后,美国城市贫困治理取得了巨大成就,美国经济学家约翰·加尔布雷斯(John Kenneth Galbraith)在《丰裕社会》中将当时的社会表述为“非常了不起的、空前的丰裕”[14](p.49),以至于美国人也认为贫困曾属于世界上其他国家,而美国是受上帝眷顾的国家[7]。的确,二战后约翰逊政府向贫困宣战的实效及社会影响力使其成为美国历史上福利国家建设的最高峰[15],也为美国城市贫困治理提供了美好的愿景和蓝图。

第三阶段:奥巴马政府政策与数字财政战略(2009-2016年)。城市贫困与反贫困是一场没有终点的战争,尽管约翰逊政府创造了美国城市反贫困的空前历史,但奥巴马政府在城市反贫困进程中依然面临着巨大的现实挑战。21世纪以来,奥巴马政府推出了一系列反贫困战略,囊括了城市与农村反贫困的宏观目标与微观实践,同时,奥巴马时代的反贫困法律与政策确定了美国反贫困议程的优先事项,这也为奥巴马政府的社区实践与数字财政反贫困战略提供了理论保障。

建构符合时代使命与现实需求的政策议程是奥巴马政府城市反贫困的历史创举。“向那些问题经常被遗忘和边缘化的市民发出声音,满足那些现有或即将到来的贫困群体的需要不是一种选择,而是一种必要的召唤。”[16]以法律与政策议程的形式表达政府对城市贫困问题的信心和兴趣成为奥巴马政府反贫困的优先事项,政府将贫困地区、贫困人口与资源进行有效分类并列出优先事项等级,以节省稀缺资源[17]。《华尔街日报》与《乔治敦贫困法律与政策杂志》作为法律政策议程的典型标志,积极有效地回应着这一召唤,它们通过刊载最具说服力和预见力的见解,为读者和改革家提供观察与分析讨论的理论场域,旨在将更多贫困理论的认知转化为解决现实问题的呼吁或改革。尽管在20世纪70年代,尼克松和卡特政府提出了全面的国家城市政策,但这些政策却并未完全落实,而奥巴马政府则对国家城市政策有显著的推进。经济危机催生了一场新凯恩斯主义城市政策的机会,刺激资金继续被用于国家教育、医疗改革、公共住房、就业与社会保障等方面。开始于1987年的“麦金尼-文托法案”将城市“无家可归”政策列为主要内容,由于其是在国家城市政策全盛期之后颁布的,故理论与实践学者总是忽略对其的讨论,而更倾向于长期的政策探究[18]。奥巴马政府住房优先的模式逐步改善了先期无家可归的社会真实状态。

奥巴马政府以社区实践与数字财政的方式解决了诸多城市贫困的现实问题。在社区发展实践中,关于哪种方法最能解决贫困问题,始终存在着一种紧张的关系。增加城市边缘化群体的机会,可以通过优化生存环境、重新开发与社会服务供给来实现,亦可通过经济包容来实现[19]。社会经济包容模式旨在增加低收入社区人群在住房、教育以及交通等方面的信贷途径。资金和政治经济背景的形成可以揭示这些方法是如何被实现的,并且奥巴马政府已连续五年支持了经济包容性的减贫方法。由于获得信贷在这些方法中发挥了核心作用,因此,确定收入流一直是政策议程和实践的焦点。从美国城市历史实践的经验来看,该模式在解决社区贫困问题与促进城市发展方面产生了较大的效应。综观奥巴马政府时代的城市贫困进展,社区实践只是城市规划与政策的微观聚焦,而推动城市整体性、全面性和系统性减贫的行动仍属“数字财政”战略。为了调和城市贫富差距和结构性矛盾,奥巴马政府推行数字财政战略,通過财政投入的方式直接致力于城市减贫。医疗改革作为奥巴马政府时代的宏伟政策,一定程度上减缓了城市贫困治理,但其侧重点不在于城市减贫或救助边缘低收入群体。与新政、伟大社会政策存在差异,奥巴马政府城市贫困专项治理突出了两方面的力度。一方面是史无前例的财政支出。自2009年奥巴马总统上任以来,联邦政府福利支出超过193亿美元[20],并开启了数字财政的战略模式。从政策理性角度分析,大规模资金投入应该会对美国城市贫困人口产生积极的影响。然而数字财政战略与贫困消除之间仍存有悖论,持续性年度过百亿美元的财政投入似乎与贫困减缓之间并没有多大关系。2014年美国贫困人口依然超过4600万(包括城市和农村),贫困率高达145%[21],甚至出现了更多人口陷入贫困之中的城市。从历史来看,奥巴马政府迎来了由主动型的城市减贫行动逐渐演变为被动型或无力型政府惯性行为的时代。

(二)美国城市贫困治理动态行动计划

凯恩斯主义与新自由主义出现于美国历史发展的不同时期,其先后成为解救国家、缓解城市社会危机与消除贫困的有力武器。如果说凯恩斯主义追求的是释放政府治理能力与有效解决就业、住房等公共危机的目标,那么新自由主义则是对城市更多群体尤其是贫困群体价值的维护以及对国家政策的新型选择和适应,二者各有千秋。从“国家—社会”建构以及人类的自我需求来看,城市应该被答案所界定,而不是被问题所界定。综观新政治理术、伟大社会政策以及“政策与数字财政”战略,美国国情对城市贫困治理的范式与思路有一定影响。与其他国家相异之处在于,美国具有先社会后国家的显著特征,因此,社会性以及社会行动力自然构成了美国城市贫困治理政策的有益架构体系。20世纪60年代以来,诸行动计划逐渐成为实现国家反贫困政策与城市公共价值的有效工具。

1.肯定性行动

肯定性行动(the Affirmative Action)政策的出台颇具历史与现实意义。20世纪60年代美国政府颁布了肯定性行动政策,从政策初衷与实践应用来看,此项政策旨在消除教育和就业领域对黑人等族裔的歧视,以增进社会公平与正义,对公平或平等问题的研究必须符合实际并与具体的政策问题相结合[22](p.79),这也正是肯定性行动的具体践行思路。亦有研究者认为,肯定性行动政策是处于美国社会底层的弱势群体抗争的结果[23]。虽然该观点忽略了美国政府从国家顶层设计角度对群体公平的考虑,却有力表达了不同领域贫困群体对于社会价值的诉求。伴随着城市社会的现代化问题与治理转型,肯定性行动的外延与维度被不断放大,以消除城市贫困为核心的家庭教育、就业、社区学习等内容逐渐被纳入该范畴。国内既有的理论研究显示,肯定性行动的优势经验与可行方案更多地被借鉴于高等教育、就业政策以及社会保障等相关领域。

肯定性行动的预期功能与实践效果贯穿于20世纪60年代以来的美国历届政府城市反贫困全过程,缓解了社会舆论和城市问题对国家政策的强有力冲击,有力提升了政府在城市贫困治理方面的行动能力。在20世纪60年代之前的美国经济社会发展中,就业歧视是城市贫困的主要表现之一,经济大萧条对这一事实造成了更加严峻的影响[24]。新政时期,凯恩斯主义的出现,促使政府通过干预经济社会的手段消除就业歧视带来的城市贫困问题,进一步保护城市不同群体的根本利益,着力化解经济危机,持续保障劳动力供给。新政的最大贡献在于开启了美国政府推动城市平等就业之路[25](p.289)。二战以来,美国政府消除就业歧视的政策倾向越来越明显,社会保障的力度愈加稳固,城市减贫的效果通过不同族别之间经济与政治的平等性反映出来。从美国城市反贫困的历史来看,肯定性行动中反歧视性就业只是城市贫困治理的单一领域,却从法律公平的视角揭示了美国城市弱势群体抗争、社会稳定需要以及政府可持续发展的审时度势过程。约翰逊政府、尼克松政府、卡特政府、里根政府、布什政府以及奥巴马政府从不同维度践行了肯定性行动,历届政府几乎同时颁布了与行动相吻合的减贫计划,这些行动一方面缓解了美国城市发展过程中因种族歧视而产生的就业性贫困问题,另一方面亦暴露出当时社会的隐性问题,尤其给政府政策与财政收支带来了巨大的挑战和冲击。

2.社区行动计划

“一个国家所需要的、政治所涉及的恰恰是一个宏观计划,目的是为了许多而不仅仅是在经济条件下同时引进的变革,并将这些变革协调起来,从而达到努力与代价的最佳发展效果,这就是‘计划所谓的通俗定义。”[26](p.18)社区行动计划起始于约翰逊政府时代。为了应对日益严重的城市危机,约翰逊政府开始注重公共政策与城市公民参与的互嵌。该项政府政策旨在将弱势反抗群体纳入美国利益集团政治的制度框架内,使贫困人口能在政治体制内向各级政府施加压力,在公共资源分配中获取更合理的份额,从而缓解贫困状态和由此造成的严重社会动荡[27]。美国城市贫困治理的现状表明,社区行动计划的创立及其运行属于一项创新性的减贫行为,根源在于“机会战略”的提出与部署。该计划注重让城市弱势群体有机会表达自己的政治权利,参与公共性事务的讨论。社区行动计划区别于传统的反贫困政策,其聚焦于形成一个远视性的政策逻辑系统,即以公共社区机构为出发点,通过调动城市困难群体的积极性和参与性,树立反贫困治理目标、制定社区行动方案、挖掘社区资源等,最终完成政府向城市弱势群体赋权并实现其自我减贫。

以机会缺乏为根本特征的内源性贫困是社区行动计划实施的重要现实依据。作为社区行动计划的保障平台,社区行动机构的特殊性在于不受政党控制,直接管理贫困公共项目和资金。同时,该机构还能调动城市社区贫困人口的参与性和积极性,切实赋予社区内贫困群体参与并表达权利的机会。20世纪60年代美国城市社区的活跃数据表明,社区行动计划促使《经济机会法》中最切实可行的参与目标得以实现,城市内社区行动机构数量的可持续增长产生了预期效应[28]。60年代末期,随着社区行动计划工作手册与《经济机会法修正案》的出现,穷人参与、扩大贫困居民参与机会等概念成为城市反贫困的主流,涉及内容包括政治参与、贫困项目管理、城市垃圾处理、环境保护等。从社区行动计划的目标来看,该项政策的力度越来越大。但与此同时,穷人、贫困居民等群体的政治参与规模逐渐扩大,无形之中给政府带来新的挑战和压力,官民冲突亦开始不断上演。尽管后来约翰逊政府进行了多次系统性的调整,但始终没有扭转20世纪70年代初尼克松时代社区行动计划走向终结的事实。

三、政策设计与实践困境:美国城市贫困治理的经验

以向贫困宣战为核心目标的美国城市反贫困政策行为开启了时空共治背景下的三段经典范式。研究发现,20世纪30年代以来,美国城市贫困治理的演进逻辑突出了政策设计与实践行为的组合效果。从社会变迁的视角进行考察,美国城市贫困治理完成了跨世纪的政府接力赛尝试,“宣战”推动了城市贫困治理的诸多新颖范式,积累了系列优势经验,同时也暴露出城市贫困治理的一些政策弊病与实践困境。

(一)优势策略

1.较完善的城市贫困治理体系

新政政策、伟大社会政策、政策与数字财政战略共同构成了美国城市贫困治理的基本政策框架,而肯定性行动与社区行动计划两项内容则是该框架内的有益构成要素。反观美国城市贫困治理体系,罗斯福新政时期,国家积极推进社会福利政策,构建并完善了包括城市教育、医疗卫生、公共就业、公共住房等在内的一系公共服务体系、人口养老体系以及妇女与儿童福利体系,同时,美国城市为诸体系配备了《社会保障法案》《银行法案》等法律保障体系。约翰逊时期构建了新型的纳税体系,完成了城市贫困人口由“享税”转向“纳税”的治道变革。奥巴马政府补充并构建了城市贫困法律政策体系、数字政策体系以及国家医疗改革体系方案,推进了21世纪发达国家城市贫困治理的综合性治理体系。

2.模糊性转向清晰性的政策权变

美国城市贫困治理由模糊性转向清晰性的历时路径选择,实质上属于经济基础适应上层建筑、社会治理适应内外环境、治理工具适应问题需求的政策权变过程。文献研究发现,20世纪30年代以前,美国城市贫困治理并未形成系统的政策性治理,政府对城市治理的顶层设计与行动框架尚具有模糊性和笼统性,暂未聚焦于某个微观领域的具体行动之上。或许因受到经济危机的冲击和影响,罗斯福新政主要以政府干预经济社会作为基本手段,系统推行了教育、医疗卫生、文化、公共安全、社会保障和服务的微观政策,以应对经济危机颓势对城市贫困群体的生活冲击。约翰逊政府时代清单式的贫困治理初具规模,由模糊转向清晰的逻辑更趋明显,“伟大社会福利政策”以城市贫困群体政治参与机会公平作为切入点,推行清单式治理模式,将穷人的诸政治权利、社区行动计划等协同推进,向城市貧困家庭的每一个焦点问题宣战。21世纪以来,奥巴马政府关于城市贫困治理的政策设计更为清晰:一方面,落实“国家—城市”政策,以有效回应城市群体的不同诉求;另一方面,数字财政战略的靶向治疗,提高了贫困治理的高效性资金投入力度。尽管两项政策亦有瑕疵,但从贫困政策体系的构建与模式维系来讲,它们颇具时代价值。

3.设计贫困政策的优先事项

优先事项意味着要在众多政策体系中厘清主次关系与先后顺序,处理好贫困的经济与社会方面,促使治理目标聚焦于城市贫困、生产力与环境的互动关系。该路径有助于认知城市发展经济、环境与社会之间的互动关系,推进城市教育、医疗卫生机构以及家庭计划之间的整合与互动程序[29]。文献研究显示,与大部分西方国家一样,美国城市贫困治理的显著特征亦在于政策优先事项的设计,尤其是聚焦于政府对贫困治理的信心与兴趣。全世界贫困治理的经验与联合国减贫体系对于政策优先事项的设置已经形成共识,从实践效果来看,该项选择的确在消除贫困与缓解经济危机等方面产生了实质性社会效应。美国城市贫困治理政策历来注重优先事项的选择:一方面,优先事项体现在政府政策制定的优先性,即优先设计与执行城市贫困治理政策;另一方面,优先事项体现在实施过程中,如新政注重对政府干预的优先选择,“伟大社会政策”注重穷人机会的优先发展以及清单式减贫的优先思路,数字财政战略注重资源项目与资金的优先投入。尽管每一项政策所注重的优先内容具有差异,但政策优先事项的选择以及执行能够触及更多贫困群体的现实需求,及时顺应经济社会发展的内在规律,消除外在风险和内在危机产生的诸多阻滞问题。

4.重视文本与政策的议程设置

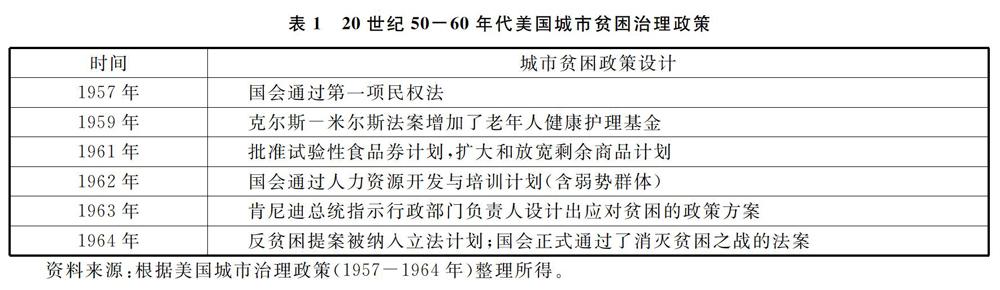

议程设置的显著优势在于提供一种消除贫困的理论依据与时刻表。20世纪50年代后期至60年代末期,尽管美国并没有提出专门的城市贫困问题,但针对弱势群体利益而展开的政策却引发了广泛的关注(参见表1)。

从美国城市贫困治理的经验来看,文本主要包括法律文本与代表性刊物,政策主要包括国家政策、州政府政策和城市政策。研究发现,文本与政策议程设置是美国城市贫困治理取得显著成效的关键举措之一。20世纪30年代以来,《社会保障法案》《银行法案》《华尔街日报》《乔治敦贫困法律与政策杂志》以及国家城市政策、立法纲领等陆续推出,这些文本与政策更多地融入了法律保障以及法治功能,将以往零星的、无序的话语串联起来并加以系统化。20世纪60年代中期,以联邦政府发起的反贫困运动为标志,贫困治理相关出版物和政府文件大幅增加,呈现爆炸式增长态势:国内高级理论研究杂志上每年刊载约10篇贫困治理的长文;1966年,贫困治理专刊《贫困和人力资源摘要》(Poverty and Human Resources Abstract)诞生;大量以城市贫困为主题的学术会议召开,并伴随出版了贫困与教育、医疗卫生、法律与公共福利的书籍,包括一些反贫困考核、评估的著作与综合性文献等。针对不同处境和阶段的贫困问题,美国城市治理文本与政策的规范性议程设置了纲领性的范式,指导城市更切实际地消除贫困,落实具体行动,形成了城市贫困治理领域的可持续战略,相较于发展中国家而言,此举尤为超前。

(二)实践困境

政策治理术及其理性选择推进了美国城市贫困治理的现代化进程,为西方发达国家城市减贫建立了有效范式。但与此同时,需要辩证地看待美国城市贫困治理面临的诸多政策困境与实践问题。

1.目标转移

目标转移意味着失去对原始目标的视线或偏离最初目标,这也是美国贫困战争中最显著的问题。研究发现,三大典型范式中,约翰逊政府提出了“向贫困宣战”的口号,并以提供穷人的参与机会、发展其自身能力为内容,重视减轻贫困、消除贫困与预防贫困的过程。尽管约翰逊政府亦为此设定了诸多富有改革意义的政策目标,但城市贫困战争最终因目标转移而被认为是失败的。例如,一方面,约翰逊政府的反贫困思路是推动穷人靠自己的能力和收入逐渐摆脱贫困,由食税者变为纳税者,而不是提供摆脱贫困所需要的教育、就业和培训等政策工具;另一方面,约翰逊政府虽然制定了治愈贫困和预防贫困的目标,但其在操作过程中并没有给予这些目标以明确的解释和解决方案,且似乎已与原有目标渐行渐远。事实上,新政以来,美国政府的城市贫困治理政策表明,福利国家的不断扩张与福利体系的蓬勃发展,已经构成了福利接受者的一个社会安全网,贫困治理出现了目标转移的现象。

2.政策悖论

“从一开始就设计一个‘正确的程序,或者从一开始就‘正确地设计一个‘正确的程序,都是一个好主意。”[30]政策程序的设计需要解决政策目标及其背后的一致缘由问题,因为这直接决定了其实施效果与可行性。美国城市贫困治理的历史经验表明,政府对城市贫困及其治理尤为重视,然而理论与实践界权威人士认为,一些贫困政策的设计与贫困规划从效果来看极为糟糕,其原因在于政策设定的目标远远超出了政府执行者或者弱势群体的实际能力,政策目标与政策执行产生了实践悖论。从美国城市贫困治理的实践来看,20世纪30年代经济危机以来,历届政府往往将福利政策作为解围贫困的砝码,而忽视了向城市贫困人口提供摆脱贫困的真正工具。例如,为何奥巴马政府数字财政战略的推行耗费了政府巨大的财政投入,却仍会出现更多的城市贫困?一方面,经济全球化背景下,政策设计的初衷与美国个人至上的人文价值追求有所错位;另一方面,经济发展程度、国家政策以及群体努力的差异性程度,导致了进一步的相对贫困。研究亦表明,奥巴马政府数字财政战略中推行了大量的反贫困项目,而这些项目的弱关联度以及重复性与无序性冲突,事实上也造成了原始政策设计与项目执行的悖论。

四、美国经验对我国城市贫困治理的启示

(一)建立解决城市相对贫困长效机制

建立解决城市相对贫困长效机制是我国国家治理顶层设计不可或缺的内容。在绝对贫困治理阶段,贫困治理机制、扶贫政策以及动员机制等皆围绕农村展开,城市扶贫政策仅仅被嵌入诸政策之内,完整与系统的城市贫困治理机制尚未形成,尤其是城市减贫与减灾的政策体系以及城市贫困治理的预警机制尚不完善。随着空间聚焦效应与城乡一体化发展趋势的增强,党的十九届四中全会和2020年中央一号文件明确提出建立解决相对贫困长效机制的要求。2020年底,随着我国农村绝对贫困的消除,建立解决城市相对贫困长效机制自然会成为国家治理的重心和方向。然而,从当前贫困治理的热点来看,学界绝大部分仍聚焦于探讨绝对贫困的治理经验以及相对贫困治理的重点、要素关系、识别与考核等主题,缺乏关于城市贫困治理结构体系与动力机制的预研究。美国城市贫困治理的政策与实践为制订中国城市贫困长效机制的整体性政策与规划提供借鉴。

建立具有新时代中国特色的城市贫困治理体系(即结构体系与动力机制)已成为一种趋势,我们应瞄准城市相对贫困治理中所暴露出的现实短板,以此作为未来城市减贫的重点建设目标。

(二)注重文本与政策议程设置

文本与政策议程设置旨在从战略性、系统性和科学性的视角认知贫困问题。综观我国城市贫困治理文本议程设置的现状,大部分关于贫困治理的理论研究散落于不同文本之内,国内尚未推出专门阐释、评价与刊载贫困治理的权威性、代表性和典型性文本。尽管全国教育扶贫宣传中心主办的《中国扶贫》杂志近年来专门刊登贫困治理的典型案例,但内容完全聚焦于脱贫攻坚战背景下农村和基层贫困治理的前沿动态,鲜有涉及任何城市贫困治理的理论话语。同时,该杂志属于内刊,其社会推广和阅读对象较为受限,难以形成普适性的时代价值。以北京市城市政府的政策文本为例,2020年5月,北京市颁布的《北京市文明行为促进条例》中第十四条涉及“积极参与扶贫、济困与救助等公益活动”的城市贫困治理内容,一定程度上为国内城市贫困治理提供了思路和方向。同时,要注重扶贫智库的成效产出,尤其要依托高校成立的中国扶贫治理研究院与中国国际扶贫中心等机构,形成系统性、科学性和客观性的理论方案。

自新中国成立以来,中央政府和地方政府从不同层面出台了适应不同阶段的贫困治理政策,在从计划经济向市场经济转变过程中,出现了包括经济社会发展规划、社会保障政策、对口支援计划、专项脱贫计划与社会动员机制等在内的诸多政策。可以发现,议程设置已形成了基于“国家—社会—公民”的聚焦理论,政策设置位移形成由自上而下转向水平移动或与自下而上并行的格局,更多社会要素开始融入政策议程设置之中。根据新时代我国社会的主要矛盾,尝试从国家层面对城市贫困治理进行政策或规划议程设置,厘清城市贫困治理的优先事项将是“十四五”时期我国国家治理的主攻方向之一。

(三)注重城市贫困治理模式的权变

综观我国农村贫困治理的实践发现,受综合国力、政治制度、经济能力等多重因素的影响,我国貧困治理模式发生了渐进式的变迁。从模式变迁而言,最为典型的则是实现了由救济式扶贫、开发式扶贫、参与式扶贫向精准扶贫的转型,尽管其中尚未出现清单式治理的名称,但精准扶贫的核心要义是突出清晰治理而非模糊治理的逻辑,并特别强调精准扶贫中政府责任的清晰度。农村贫困治理中地方政府设置了诸如道路长、河(湖)长、网格员与包村(户)干部等清晰化职责岗位。可以说,我国贫困治理在农村的实践已经基本形成了一套新时代范式[31],但该范式的痕迹在城市贫困治理中尚不明显。随着我国社会结构的变迁,城乡结构、家庭结构与社会结构均发生了显著变化,与之相关的社会心理、社会观念、社会行为与社会关系亦有所变化,诸要素的叠加形式预示着未来相对贫困治理的复杂性和长期性。因此,适应新变化、新形势,注重城市贫困治理模式的权变意义重大。

美國的经验再次说明,结构治理非一劳永逸,因时、因地与因人而异的城市反贫困治理乃有效的治理选择。就我国当前贫困治理的成效而言,以农村贫困为中心的模式已逐渐向农村兼顾城市的模式迈进,这也是建立解决相对贫困长效机制的核心内容,转型过程中涉及的要素结构、体系功能与动力系统等皆需要在动态社会治理中把握减贫规律。美国约翰逊政府时代形成的清单式减贫方法为我国城市贫困治理提供借鉴,因为其更具目标性和责任性。同时,美国城市贫困治理实践困境亦警示我们,范式转变并非意味着目标和执行力的转移,未来我国在城市贫困治理范式转变的过程中需要防止或避免如美国那样因目标转移与政策悖论等行为所产生的诸多弊病。

五、结语

城市贫困问题是全球国家治理的恒久议题。“十四五”时期

我国也将进入相对贫困治理阶段。一方面,要认清国内城市贫困治理面临的现实挑战。我国超大城市发展面临基础性养老、人口与资源协同发展、大健康生态圈建设、城市就业以及城市公共卫生治理等诸多问题。另一方面,也要准确识变、主动求变。坚持从国情出发,充分分析实际情况,透过现象看本质,树立国际视野[32]。减贫政策并非能够确保减缓或完全消除贫困现象,受人的内生动力、行为认知、国家经济基础、社会政策辐射程度等诸多因素的影响,新的城市贫困将会陆续产生。消除贫困没有绝对性,只有相对性,有人类的存在,就会有贫困的存在,在经济社会可持续发展的背后尚须谨慎探索其内在规律。因此,联合国2015年在千年发展目标报告(MDGs)“可持续发展目标(SDGs)”议题中将消除所有形式的贫困列为第一治理对象。从贫困的本质来讲,这的确具有系统性、远视性和指导性,这些经验和启示也将为我国“十四五”时期城市贫困治理提供新的实践面向。

参考文献:

[1]肖时花,吴本健.轨迹与趋向:民族地区70年扶贫历程研究[J].广西民族研究,2018,(5).

[2]听取脱贫攻坚总结评估汇报[N].人民日报,2020-12-04.

[3]王晓毅.社会治理与精准扶贫[J].贵州民族大学学报(哲学社会科学版),2017,(1).

[4]邱兰.进步与贫困——浅析美国进步主义时代城市福利政策[J].乐山师范学院学报,2011,(7).

[5]刘建芳.美国的城市贫困与反贫困及其对我国的启示[J].甘肃社会科学,2005,(3).

[6]梁日杰,陈凤英.联合国社会发展世界首脑会议[J].国际资料信息,1995,(5).

[7]徐在中.“丰裕社会”中的“另一个美国”——从《霍默和兰利》看当代美国城市贫困[J].国外文学,2017,(4).

[8]Watkins T H.The Great Depression: America in the 1930s[M].Boston,MA:Little,Brown,1993.

[9]Moynihan D P.Toward A National Urban Policy[J].Social Forces,1969,(3).

[10]Church G J.A Debt-Threatened Dream[J]. Time,1982,(21).

[11]王章佩.轨迹与特征:美国社会福利政策的演变[J].成都行政学院学报(哲学社会科学),2004,(2).

[12]Humphrey H H.The War on Poverty[J].Law & Contemporary Problems,1966,(1).

[13]吴金平.评六十年代美国反贫困斗争[J].山东师大学报(社会科学版),1995,(3).

[14]Galbraith J K.The Affluent Society[M].New York:Houghton Mifflin Harcourt,1998.

[15]张心童,潘懿.林登·约翰逊的伟大社会福利政策与其实践困境[J].经济视角,2016,(6).

[16]Kingo H A. Poverty Law and Policy in the Age of Obama:Setting Priorities for Americas Anti-Poverty Agenda[J].The Georgetown Journal on Poverty Law & Policy,2010,(3).

[17]祁志伟.新时代贫困治理的预设图景及国外经验借鉴[J].西南民族大学学报(人文社科版),2019,(1).

[18]Holland B.Typologies of National Urban Policy:A Theoretical Analysis[J].Cities,2015,(11).

[19]Cuff S P.The Urban President:Assessing Obamas Community Redevelopment Policies[J].Student Pulse,2015,(2).

[20]Tanner M D.The American Welfare State:How We Spend Nearly $1 Trillion a Year Fighting Poverty — and Fail[J].Social Science Electronic Publishing,2013,(4).

[21]Finger D.50 Years After the “War on Poverty”:Evaluating the Justice Gap in the Post-Disaster Context[J].Social Science Electronic Publishing,2014,(2).

[22][美]约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏,等.北京:中国社会科学出版社,1988.

[23]张玉.美国高等教育“肯定性行动计划”政策价值分析[J].比较教育研究,2007,(6).

[24]Mark T. From Direct Action to Affirmative Action:Fair Employment Law and Policy in America,1933-1972[J].American Journal of Legal History,1998,(3).

[25][美]J.R.波尔.美国平等的历程[M].张聚国.北京:商务印书馆,2007.

[26][瑞典]冈纳·缪尔达尔.世界贫困的挑战——世界反贫困大纲[M].顾朝阳,等.北京:北京经济学院出版社,1991.

[27]王媛,杨弘.约翰逊政府“社区行动计划”的历史考察——兼论美国联邦政府资助公民参与的政策[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2017,(2).

[28]March M S. Coordination of the War on Poverty[J]. Law & Contemporary Problems,1966,(1).

[29]Moser C. Urban Social Policy and Poverty Reduction[J].Environment and Urbanization,1995,(7).

[30]Denhardt R B,Denhardt J V. The New Public Service:Serving Rather than Steering[J].Public Administration Review,2010,(6).

[31]祁志伟.习近平关于扶贫重要论述的关键词、时代价值与实践方案[J].江苏大学学报(社会科学版),2019,(5).

[32]着眼长远把握大势开门问策集思广益 研究新情况作出新规划[N].人民日报,2020-08-25.

[责任编辑:李 堃]

The Practical Orientation of Urban Poverty Control in China During the 14th Five-Year Plan Period

—Based on Foreign Experience and Enlightenment

Qi Zhiwei1, Zhang Ting2

(1.Renmin University of China, Beijing 100872; 2.Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029)

Abstract:

Urban poverty and its governance is an important goal of the modernization of national governance capacity. During the period of the 14th five year plan, Chinas economy and society have entered a new stage of development, and the governance of urban poverty will also face many practical problems. Therefore, to solve these problems, we should not only highlight the characteristics of Chinas localization, but also conditionally absorb the elements of internationalization. Taking the United States as a case study, the current study presents in detail the policy experience of urban poverty governance in the United States through diachronic research, and examines the poverty reduction strategies of affirmative action and community action plan. The research shows that the practice of urban poverty governance in China during the “14th five year plan” period can learn from foreign experience and enlightenment from the aspects of perfect urban poverty governance system, timely adjustment and contingency of poverty reduction policies, priority design of poverty policies and policy agenda setting.

Key words:the 14th five-year plan period, poverty governance, urban governance, urban poverty

收稿日期:2021-03-09

基金項目:教育部人文社会科学研究青年项目“推进南疆地区结构性贫困治理及其返贫预警机制建设研究”(20XJJCZH003);国家民委民族研究项目“铸牢中华民族共同体意识在南疆脱贫攻坚中的实践经验研究”(2020-GMC-018)。

作者简介:

祁志伟(1987-),男,甘肃武威人,中国人民大学公共管理学院讲师,博士后;

张 婷(1990-),女,山西晋中人,北京服装学院思政部讲师,博士,通讯作者。