转喻式“购买”义动词的分类描写与词典收词

2021-08-09洪帅

洪帅

摘 要 转喻式“购买”义动词包括对可分割商品、液体商品、颗粒商品、中草药和幼小家畜等五类商品的购买。可分割商品的购买有“割/扯/撕/剪”等,液体商品的购买有“打/倒/灌”等,颗粒商品的购买有“打/量/称”等,中草药的购买有“抓/打/捡/拣”,幼小家畜的购买有“捉/逮/抓”等。该类动词都是用交易过程中卖者分割、称量或抓取商品的动作转喻购买。建议辞书对应用范围广和容易引起歧义的该类动词增设词条或义项。

关键词 购买 转喻 割肉 扯布 收词

一、 引言

转喻式“购买”义动词是通过转喻产生的表“购买”的动词,主要用于衣食类商品的购买。这些动词通过交易过程中卖者拿取商品的关键动作来转喻购买,属部分转喻整体。谭景春(2008)讨论了“割、扯、打”三个词,不过谭先生主要是從语义综合的角度来解释这些动词“购买”义的产生。尹世超、董丽梅(2006)描写了非买类动词的购买义用法,只是范围太广。我们集中探讨由转喻产生的“购买”义动词的共时方言分布和相关词典收词问题。

这类词在各个方言中都有不同程度的存在,词条也有所出入。我们先共时描写,通过查考《现代汉语方言大词典》综合本、《汉语方言大词典》和《汉语方言词汇》等方言词典及个人调查,考察不同方言中转喻式“购买”义动词的使用情况,分别从可分割商品、液体商品、颗粒商品、中草药和幼小家畜等五类商品的购买展开描写。其次归纳其特点,做认知分析,最后探讨辞书对该类动词的收录与释义问题。

二、 转喻式“购买”义动词的分类描写

转喻式“购买”义动词主要涉及五类商品的购买: 可分割商品、液体商品、颗粒商品、中草药和幼小家畜。

(一) 可分割商品的购买

可分割商品的购买主要有两类动词: 割,扯/撕/截。它们原是对块状或片状商品的分割方式,主要涉及肉、布和豆腐等商品的购买。

1. 割

“割”是用刀切分,很早就出现了。《说文解字·刀部》:“割,剥也。”《论语·阳货》:“割鸡焉用牛刀。”《庄子·养生主》:“良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。”[1]

“割”在很多方言中还在使用,主要组成“割肉、割猪肉、割牛肉”等短语。使用范围最广,通行于冀鲁官话(山东济南、淄博、寿光,河北昌黎)、胶辽官话(山东安丘、牟平)、中原官话(河南商丘,陕西西安,山西曲沃、万荣)、晋语(山西太原、五寨、朔县、忻州)、江淮官话(安徽合肥)、西南官话(四川成都、湖北武汉、贵州贵阳、广西柳州)、湘语(湖南长沙)、客家话(广东梅县)及闽语(福建潮州、海南海口、广东雷州)。(许宝华,宫田一郎19996303-6306;李荣20024537-4540;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995434)其分布除吴语、赣语、粤语外皆有。

“割肉”分布最广,《汉语方言词汇》(北京大学中国语言文学系语言学教研室1995)434调查的20个方言点中有7个可以说“割肉”。许宝华、宫田一郎(1999)6304:“割肉: 〈动〉买肉。冀鲁官话。河北昌黎。山东济南。中原官话。陕西西安。陕西曲沃。晋语。山西太原、五寨、朔县、忻州。江淮官话。安徽合肥。西南官话。四川成都。湖北武汉。闽语。福建仙游。”[2]扬州、温州也说“打肉”,长沙、双峰、南昌又叫“称肉”,双峰、南昌还叫“剁肉”,福州也称“削肉”。“割”“剁”“削”都是卖者从整块肉上分割出一块的动作,“称”则着眼于分割后称重的动作,这都是由部分动作转喻为整个购买过程。

此外,还有地方叫“打肉”或“称肉”,如徐州方言老派叫“打肉”,现在多叫“称肉”。(李荣2002)789,5158

“布”也是可分割的商品,冀鲁官话、胶辽官话及闽语都有“割布”的说法。“割布: 〈动〉剪布;买布料。冀鲁官话。山东寿光。胶辽官话。山东安丘、诸城。闽语。广东海康。”(许宝华,宫田一郎1999)6304牟平、雷州也说“割布”,牟平还可以说“割衣裳、割纸”。(李荣2002)4538

淄博、柳州、太原、柳林、平遥、长治、庆阳、商丘等地购买豆腐说“割豆腐”。(李荣20024537-4539;许宝华,宫田一郎19996303)[3]

综上所述,“割”作为“买”的意思,在汉语方言中可以与“肉、牛肉、猪肉、豆腐、布、衣裳、纸”等宾语组合。

2. 扯/撕/剪/截

这四个词都是用于“布”的购买,区别在于使用工具的不同。“扯”和“撕”主要用手,有的直接撕开,有的用剪刀剪一个豁口再“扯”或“撕”。“扯”主要用于“扯布、扯衣裳、扯头绳、扯被面”等,通行于冀鲁官话(如山东淄博、桓台)、西南官话(如四川成都,湖北武汉,云南昆明,贵州贵阳、沿河)、中原官话(如河北衡水、陕西西安)、兰银官话(如宁夏银川)、晋语(如山西太原、忻州)、江淮官话(如安徽合肥、绩溪)、湘语(如湖南长沙、双峰)、赣语(如江西南昌、萍乡、黎川)、吴语(如浙江宁波)、闽语(如福建邵武)。(李荣20021617-1620;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995432)注意“扯衣裳”中的“衣裳”不是受事宾语,而是目的宾语,即扯布以做衣服。

“剪”要借助工具剪刀。苏州、温州、梅县、广州、阳江、厦门、建瓯等地“买布”叫“剪布”。(北京大学中国语言文学系语言学教研室1995432)除了“买布”“扯布”,武汉还可以说“撕布”。(许宝华,宫田一郎19997018;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995432)

“截”是切断、割断的意思,冀鲁官话(山东济南、淄博)、胶辽官话(山东牟平)、中原官话(河南商丘)把“买布”叫“截布”。潮州说“铰布”,福州说“断布”,建瓯既说“铰布”,也说“断布”。(李荣20025063;许宝华,宫田一郎19996780;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995432)

“扯、撕”都是用手把布分开的动作,“剪、截、铰”都是用剪刀把布分开,“断”是使动用法,强调结果。

(二) 液体商品的购买

散装液体商品包括“油、酱油、醋、酒”等,购买该类商品在汉语普通话和方言中有“打/倒/灌”三个。

1. 打

液体类商品购买以“打”最为常用,在《汉语方言词汇》(1995)调查的20个方言点中,11个方言点可说“打油”,其中6个方言点只说“打油”,其他5个方言点除了“打油”还可以说“买油”。可以构成“打油、打酒、打醋、打酱油”等组合。分布于北京官话(如北京)、冀鲁官话(如济南)、中原官话(如陕西西安、青海西宁、甘肃庆阳)、胶辽官话(如山东牟平)、江淮官话(如江苏扬州、安徽绩溪、江苏丹阳)、晋语(如山西太原、忻州)、西南官话(如湖北武汉、四川成都、贵州贵阳)、吴语(如浙江杭州、温州)、湘语(如湖南长沙、双峰)、赣语(如江西南昌、黎川、萍乡)、客家话(如江西于都、广东梅县)等。(李荣2002774-852;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995433)

2. 倒

“倒”是把液体从一个容器中注入另一个容器中,表示散装液体商品的购买,见于冀鲁官话(如山东堂邑、平原)、晋语(如山西忻州)、客家话(如广东梅县)、闽语(如广东潮州、揭阳)、中原官话(如山西襄汾、陕西北部、甘肃庆阳)等。(李荣20023231;许宝华,宫田一郎19994920;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995433)如忻州话“倒: ① 买(醋、酒、油等液体类货物): 倒醋|倒煤油”(李荣2002)3231。甘肃庆阳也有这样的说法: 倒醋、倒酱油。[4]广东梅县、潮州买油也叫“倒油”。(北京大学中国语言文学系语言学教研室1995)433厦门叫“搭油”。(北京大学中国语言文学系语言学教研室1995)433

3. 灌

“灌”用于购买液体类商品,见于中原官话(如河南洛阳、商丘)。如洛阳“灌: 打,买: 灌油|灌醋|灌酒”(李荣2002)6248。

海口还把买油叫“拍油”(李荣2002)2040,“拍”与“打”同义。苏州叫“拷油”,温州叫“舀油”。(北京大学中国语言文学系语言学教研室1995)433

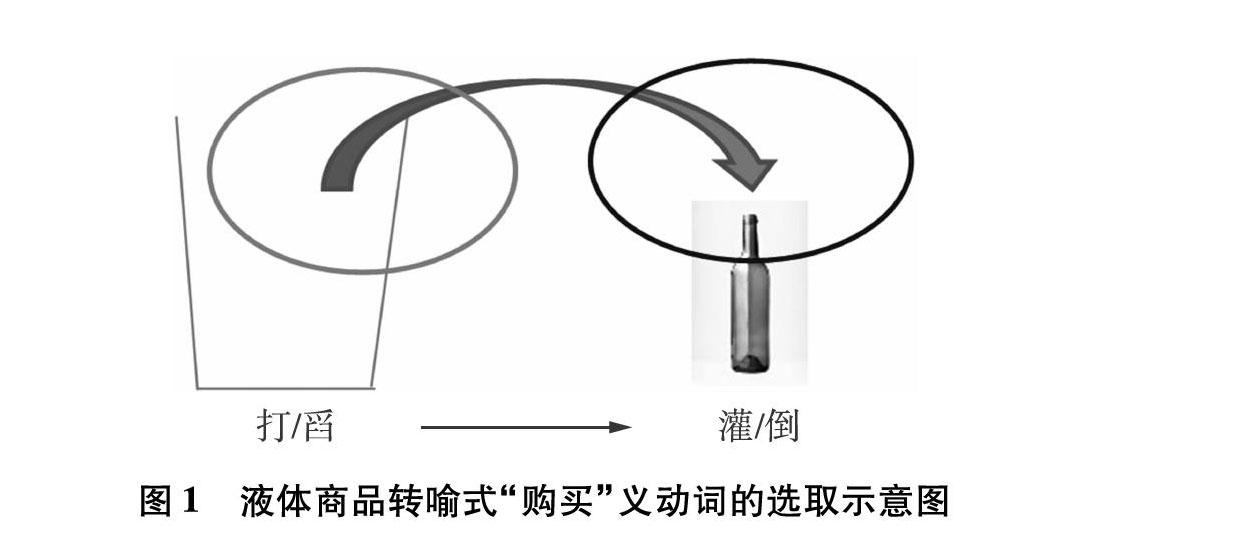

在散装液体商品的购买过程中,卖家需要把液体从商店的大容器中舀出并倒入买家的小容器中,这包括两个动作,首先从商店的容器中取出,其次注入买家的容器中。各地方言选取用来代表购买的动作不同,有的取象于前者,用从商店容器中“打/舀”的动作转喻购买,有的着眼于后者,用往顾客容器中“灌/倒”的动作转喻购买。动词的选取可以图示化为图1:

(三) 颗粒商品的购买

对于颗粒商品,如“米”“盐”等,在各地方言中有不同的购买动词,如“打/拍/量(米)、称(盐)”等。

对于大米的购买,西南官话(如湖南郴州)和赣语(如江西南昌)称“打米”。(许宝华,宫田一郎19991018;李荣2002791;北京大學中国语言文学系语言学教研室1995432)海口叫“拍米”。(陈鸿迈1996)30[5]《汉语大词典》记载了“量”的购买(米、豆等)义,但未言具体方言区。李荣(2002)4298-4300记载了西安、万荣、忻州、崇明、银川、苏州、杭州等地“量”的“购买(粮食)”义,如“量米: 买米”(崇明、上海、苏州、杭州),“量大米子: 买玉米”(崇明),“量麦: 买麦子”(崇明)。太原也说“量米”,温州、双峰说“粜米”,梅县、广州、建瓯和阳江除了说“买米”,还说“籴米”。(北京大学中国语言文学系语言学教研室1995)432“买米”“籴米”都是直言,“量米”“粜米”却是从卖家的角度造词,是转喻式说法。

“称”本义是“测定重量”,于都和河南商丘把买盐叫作“称盐”。(李荣2002)5158

(四) 中草药的购买

对于中草药的购买,汉语方言有“抓药”“打药”“捡药”“撮药”等不同说法。其中“抓药”的用法最广,在《汉语方言词汇》(1995)调查的20个方言点中,9个方言点可以说“抓药”。“抓”是手指聚拢取物,这是中药店员卖中药时取药的一个动作,用来代指顾客到中药店买药,通行于洛阳、哈尔滨、济南、西安、银川、乌鲁木齐、万荣、太原、牟平、徐州、扬州、南京、武汉、成都、贵阳、西宁、忻州、娄底、建瓯、北京、合肥等地。(李荣20021650,1652;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995433)

除“抓药”外,用得最多的就是“捡药/拣药”,成都、贵阳、长沙叫“拣药”,成都、贵阳也叫“抓药”。(李荣2002)4129武汉、娄底、双峰、南昌、成都抓药叫“捡药”。(李荣20021652,5615;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995433)[6]东莞把抓中药叫“捡茶”,也叫“执茶”“执药”。(李荣2002)5615,5616

此外,购买中草药还有其他一些说法,如扬州、济南又叫“打药”,黎川旧时多说“出药”。(李荣20021652,4360;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995433)牟平、绩溪、苏州、杭州、宁波、金华、福州、上海、萍乡叫“撮药”。(李荣2002)5360杭州甚至买西药有时也叫“撮药”。(李荣2002)5360上海、崇明也叫“赎药”。(李荣2002)6349江苏南通还叫“割药”。(许宝华,宫田一郎1999)6305

(五) 幼小家畜购买

对于买回幼小牲畜回家喂养的行为,因为需要从一群幼小家畜中挑选,而幼小家畜是会运动的,所以用捉幼小家畜的“捉/逮/抓”等动作转喻购买。比如忻州、丹阳、崇明、绩溪都用“捉”表示购买(家畜、家禽)回来喂养,可以组成“捉小猪子、捉鸡儿(忻州)、捉小鸡(丹阳)、捉一头猪农(崇明)、捉猪、捉鸡(绩溪)”等。(李荣2002)3063,3065,3066哈尔滨“选购(幼小的禽畜)”叫“抓”,如“他在市场上抓了两个猪羔子”。(李荣2002)1648河南商丘也把买小猪回来饲养叫“逮小猪”。

由于“捉猪”的常用,忻州还用“捉猪离圈”比喻拿走购买的东西,如“你既买下这些儿货就捉猪离圈,不要在这儿放唡”。(李荣2002)3065

三、 转喻式“购买”义动词的特点

1. 转喻式“购买”义动词主要涉及与日常生活密切相关的商品的购买,如穿的衣服、吃的米、盐、油、肉,生病时吃的中药等。

2. 这些日常生活用品的购买多有不同说法,如“买肉”除割肉外,还有多种说法。《汉语方言词汇》(1995)调查的20个方言点中有12个地方有两种说法,[7]南昌有三种说法: 买肉、剁肉、称肉。扬州、温州除“买肉”外也叫“打肉”,长沙、双峰、南昌也叫“称肉”。双峰、南昌还可叫“剁肉”。福州叫“削肉”。(北京大学中国语言文学系语言学教研室1995)434徐州老派叫“打肉”,现在多叫“称肉”。(李荣2002)789,5158“打”是泛义动词,“割、剁、削”都是分割类动词,只是命名的着眼点不同,凸显卖者不同的分割动作,“称”则是着眼于分割后的称量动作。

3. 不同的说法,有统一为“买”的趋势。《汉语方言词汇》(1995)调查的20个方言点中都有“买肉”的说法,15个方言点有“买布”“买米”的说法、13个方言点有“买油”的说法。[8]随着社会的发展、市场经济的发达,旧的商品形式逐渐消失并退出人们的视野,这些旧的说法逐渐淘汰,比如,现在多是买成衣,相应的“扯布、割布、截布”等说法逐渐被“买布、买衣服”替代,酒、醋、酱油也不再是散装零售,特别是超市里都是瓶装的酱油,打散酒、散醋、散酱油的越来越少了,“打酱油”的说法除了习语外也逐渐不用。超市里都是分割好的肉,看不到卖家即时分割了,因此也很少说“割肉”了。所以,购买不同商品有统一为“买”的趋势。

4. 转喻式“购买”义动词还存在着南北差异。如关于米的购买,官话区都说“买米”,客家话、粤语、闽语还可以说“籴米”。(北京大学中国语言文学系语言学教研室1995)432“籴”是买进粮食。《公羊传·庄公二十八年》:“臧孙辰告籴于齐。告籴者何?请籴也。”何休注:“买谷曰籴。”中古就有了“籴米”。《全晋文》卷一百二十四孔衍《在穷记》:“遣信与义阳太守孙仲开相闻,告其困乏,得绢二匹,坏车一乘,卖得绢三匹,以籴米一石,橡二斛,食口三十五人,百日之中,以此自活,人皆鹤节,无复血色。”《全梁文》卷四十三任昉《奏弹刘整》:“苟奴与郎逡往津阳门籴米,遇见采音在津阳门卖车栏龙牵,苟奴登时欲捉取。”不过现在“籴”在北方已很少见。虽然部分方言(如河南商丘)还有“籴粮食”的说法,但已不说“籴米”。闽语、粤语还说“籴米”,显示了共时方言的历时遗存。又如北方用“打”,海口话用“拍”,打油,海口叫“拍油”,买米,南昌叫“打米”,海口叫“拍米”。(陈鸿迈199630;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995432)

四、 转喻式“购买”义动词与词典编纂

关于转喻式“购买”义动词在词典中的收录和释义问题,谭景春(2008)指出:“分立义项应该从严。对那些语义综合中动1的具体动作义很实在,并没有消失,而且使用范围又比较窄的或者使用频率又比较低的,就不宜于分立义项。”谭景春先生专门把“扯布”和“割肉”当作使用范围比较窄和使用频率比较低的典型,予以排除。谭景春(2008):“比如上文讲的‘扯了几尺花布、割二斤肉通过语义综合产生了‘购买義,但是‘扯、割的具体动作义仍然很实在,而且这种用法具有较强的方言色彩,因此一般的词典就可以不给它们分立义项。但是如果要对这一用法有所反映,可以用加括注的办法予以解释。”值得注意的是,“扯/割”类动词的“购买”义虽然是通过语义综合产生的,但是搭配范围和应用区域都很广。

在《汉语方言词汇》(1995)432调查的20个方言点中,有8个方言点(西安、太原、武汉、成都、合肥、长沙、双峰、南昌)可以说“扯布”。不仅官话区(如中原官话、西南官话、江淮官话)在用,湘方言、赣方言也用。作为全国使用最广、影响最大的中型辞书,《现代汉语词典》第7版(以下简称《现汉》)对转喻式“购买”义动词的收录似乎过少。除了为“打”设立“买”义项外,只收了“打油”和“抓药”两个词。《现汉》既没为“扯”字条设立相关义项,也没收录“扯布”。

辞书对转喻式“购买”义动词的处理,可以有不同的层次,可以设立义项,如“打”设立“买”义。或者收录词条,如“打油”“抓药”“割肉”“撕布”等。特别重要的词义和词语可以二者结合,如“打油”既在“打”下设立义项并举例,又单独设立词条。对于通行范围很小的转喻式“购买”义动词,如“灌”用于购买散装液体类商品只见于中原官话(如河南洛阳、商丘),拍油、拍米(海口),拷油(苏州),舀油(温州),执茶、执药(东莞),赎药(上海、崇明),抓猪羔子(哈尔滨)只用于个别地方,通语词典不用收录。

但是对于搭配对象和使用范围都很广的转喻式“购买”义动词,大中型辞书要有所反映。如“打”表“购买”,搭配对象有“油、酒、醋、酱油、肉”等。分布于北京官话、冀鲁官话、中原官话、胶辽官话、江淮官话、晋语、西南官话、吴语、湘语、赣语、客家话等。(李荣2002774-852;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995433)所以《现汉》给“打”单独设立“购买”义是合适的。但是同样表“购买”的“割”和“扯”的搭配对象和使用范围也很广。如前文所述,“割”可以搭配“肉、牛肉、猪肉、豆腐、布、衣裳、纸、(中)药”等,“扯”可以搭配“布、衣裳、头绳、被面”等。它们的分布范围也很广,“割肉”通行于冀鲁官话(如河北昌黎、山东济南)、中原官话(如陕西西安、陕西曲沃、河南商丘)、晋语(如山西太原、五寨、朔县、忻州)、江淮官话(如安徽合肥)、西南官话(如四川成都、湖北武汉)、闽语(如福建仙游)。(许宝华,宫田一郎1999)6304“扯”通行于冀鲁官话(如山东淄博、桓台)、西南官话(如四川成都,湖北武汉,云南昆明,贵州贵阳、沿河)、中原官话(如河北衡水、陕西西安)、兰银官话(如宁夏银川)、晋语(如山西太原、忻州)、江淮官话(如安徽合肥、绩溪)、湘语(如湖南长沙、双峰)、赣语(如江西南昌、萍乡、黎川)、吴语(如浙江宁波)、闽语(如福建邵武)。(李荣20021617-1620;北京大学中国语言文学系语言学教研室1995432)京剧《白毛女》中人们耳熟能详的杨白劳的唱词“人家的姑娘有花戴,老汉我没钱不能买,扯上二尺红头绳,给我喜儿扎起来”中的“扯”就是“买”义。谭景春(2008)提出在“扯”的例证“扯五尺布”后括注“某些方言指买五尺布”。但这只是权宜之计,因为“扯”表买的使用范围很广,最好是直接设立义项。所以,建议给“割”“扯”增加“购买”义项。《现汉》中“割”只有两个义项: ① 用刀截断。② 分割。可以增加义项“买”。笔者试修改如下:

割 ɡē 动① 用刀截断: ~腕|~麦子。② 分割;舍弃: ~地|~爱。③ 买(肉、布等): ~肉|~布|~豆腐。(义项①、义项②为《现汉》原有,增加义项③。)

关于“扯”,可在义项“撕;撕下”后增加“买”义。笔者在《现汉》的基础上修改如下:

扯 chě 动① 拉: 拉~|没等他说完,~着他就走◇~开嗓子喊。② 撕;撕下: ~一块布|把墙上的旧广告~下来。③ 买(布等): ~布|~二尺红头绳。④ 谈,多指漫无边际地闲谈或非正式地交谈: 闲~|东拉西~|咱们把开研讨会的事~~。(说明: 义项②例中原来的“~五尺布”为避免歧义改为“~一块布”,增加义项③。)

对于使用很广的转喻式“购买”义动词,可以设立词条。如“割肉”“扯布”“拣/捡药”。“扯布”笔者试编如下:

扯布 chě∥bù 〈方〉动买布: 扯布做衣服成了新时尚|扯三尺布。

对于容易引起歧义的词语最好增加词条。如前文所述,“割肉”在很多方言中都有“买肉”义。但是《现汉》只收录了“比喻赔钱卖出(多用于证券交易)”义。该义是最近二十年才出现的新义,《现代汉语词典》从第5版开始收录。而买肉义的“割肉”则出现更早,使用更广。清吴敬梓《儒林外史》第三十九回:“(郭孝子)又拿出百十个钱来,叫店家买了三角酒,割了二斤肉,和些蔬菜之类,叫店主人整治起来。”故建议增加“买肉”义的“割肉”词条,列为“割肉1”,比喻义的“割肉”为“割肉2”。如:

割肉1 ɡē∥ròu 动〈方〉买肉: 割二斤肉|亲戚来了,赶紧割肉去。(新增)

割肉2 ɡē∥ròu 动比喻赔钱卖出(多用于证券交易): 股票现在割肉,得赔30%。(原有)

又如“打药”,《现汉》只收录“泻药”义。但是扬州、济南等地又指“买中药,抓药”,与之构成同形词,可设立词条“打药2〈方〉抓药”,以与之区别。

《汉语大词典》作为一部“古今兼收、源流并重”的大型工具书,对转喻式“购买”义动词收录稍多,共收录7个词语和3个义项: “割肉”“灌油”“打油”“抓药”“赎药”“裹药”“剉药”(后两个现在已很少用),“打”的“买”义,“撕”的“零购布帛”义,以及“扯”的“方言。零买”义。当然这是最常用的转喻式“购买”义动词,其实还有一些使用范围很广的词语可以酌收,如“打酒”“扯布”“撕布”“量米”“拣/捡药”等词条,“割”“灌”“量”“捉”等词的“买”义等。[9]

五、 结语

1. 转喻式“购买”义动词是通过交易过程中售货员拿取、分割、称量或包装商品的某个动作转喻购买。转喻式“购买”义动词根据所购商品的不同可以分为五类: 可分割商品的购买、液体商品的购买、颗粒商品的购买、中草药的购买和幼小家畜的购买。

2. 可分割商品包括肉、豆腐、布、纸等块状或片状商品,它们是用分割方式表示购买,如割(肉/豆腐/纸),扯/撕/剪/截(布)等。散装液体商品包括“油、酱油、醋、酒”等,通常选取卖家从大容器中取出(打/舀)或注入(倒/灌)买家容器中的动作来转喻购买。颗粒商品包括“米、盐”等,转喻式“购买”义动词包括拿取(打/拍)或称量(量/称)商品的动作,如打/拍/量(米),称(盐)等。中草药的购买是通过店员取中药的动作表示的,如“抓/拣/捡/撮/执(药)”等。购买幼小家畜是通过“捉/逮/抓”等捉取幼小家畜的动作表示的。

3. 转喻式“购买”义动词主要涉及吃穿等与日常生活密切相关的商品,这些商品的购买多有不同的说法,还存在着南北差异,不过随着市场经济的发展有统一为“买”的趋势。

4. 大中型辞书应该给予转喻式“购买”义动词更多的关注。目前《现代汉语词典》和《汉语大词典》对该类动词的收录偏少。对于转喻式“购买”义动词特别是搭配对象和使用范围都很广的动词应该增加词条或释义。如《现代汉语词典》可以给“割”“扯”增加“购买”义项,增加“割肉”“扯布”“拣/捡药”等词条。这不但能完善辞书的功能,也有助于消除同形词歧义。《汉语大词典》已经收录了一些常用的转喻式“购买”义动词,但尚未与其规模和类型相符,还可以增收“打酒”“扯布”“撕布”“量米”“拣/捡药”“执药”“撮药”等复音词条,以及“割”“灌”“量”“捉”等单音词的“购买”义。

附 注

[1]《庄子·养生主》:“良庖岁更刀,割也。”高亨《诸子新笺·庄子·养生主》:“割者,伤缺也……今北方方言谓刀刃伤缺为豁,豁,正此割字。”《汉语大词典》据此把“割”释为“10. (刀口)伤缺”,恐不确。《经典释文》:“司马云: 以刀割肉,故岁岁更作。”

[2]因本文不讨论语音问题,引用各方言词典时省去了国际音标。下同。

[3]商丘的例证来自笔者母语,下同。

[4]温州话“倒⑧: 买卖黄金及金饰品:倒个金戒指儿戴戴”(李荣2002)3231。此“倒”恐为记音字,本字或应写作“铸”。

[5]“拍”在海口是泛义动词,相当于北京话的“打”,除“拍米”“拍油”外,还有: 拍铁、拍架、拍官司、拍伞、拍球、拍水、拍工等。(参陈鸿迈1996)30-32

[6]李荣(2002)1652记载武汉、娄底“抓药”又叫“检药”,似应写作“捡药”,购买中药的动词都是扌旁,木旁的“检”应是误字。李荣(2002)4129所记的成都话“拣药”与李荣(2002)1652的“捡药”应为异形词关系。

[7]《汉语方言词汇》(1995)的20个方言点是: 北京、济南、西安、太原、武汉、成都、合肥、扬州、苏州、温州、长沙、双峰、南昌、梅县、广州、阳江、厦门、潮州、福州、建瓯。

[8]只有8个点有“买药”的说法(同时伴随着其他说法): 北京、太原、武汉、合肥、苏州、梅县、厦门、潮州。(北京大学中国语言文学系语言学教研室1995)433

[9]《重编国语辞典》修订本(1981)就收录了“打酒”(买酒)。

参考文献

1. 北京大学中国语言文学系语言学教研室.汉语方言词汇(第2版).北京: 语文出版社,1995.

2. 陈鸿迈.海口方言词典.南京: 江苏教育出版社,1996.

3. 汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编纂处编.汉语大词典(第10卷).上海: 漢语大词典出版社,1992.

4. 李荣主编.现代汉语方言大词典(综合本).南京: 江苏教育出版社,2002.

5. 马红海.汉语交易域框架语义系统研究.上海师范大学博士学位论文,2008.

6. 谭景春.语义综合与词义演变及动词的宾语.中国语文,2008(2).

7. 许宝华,宫田一郎.汉语方言大词典.北京: 中华书局,1999.

8. 尹世超,董丽梅.非买类动词的购买义用法.第十四次现代汉语语法学术讨论会,上海,2006.

9. 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典(第5、7版),北京: 商务印书馆,2005,2016.

10. “教育部”重编国语辞典编辑委员会编.重编国语辞典(修订本).台北: 台湾商务印书馆,1981.

(西北师范大学文学院 兰州 730070)

(责任编辑 马 沙)