从“们”的搭配限制看其功能原理

2021-08-09张新华

张新华

摘 要 对“们”的功能须区别组合对象是代词P还是名词N,文章关注后者。在这里,弄清所组合N的范畴性质是认识“们”之功能内涵的前提,而学界对此尚存争议。文章首先论证“N们”的N指的是类。类并不是一个具体的名词次类,而是一种居于各种名词次类之上的高阶范畴,其特征是基于共同属性(内涵)而概括具体事物(外延),其中属性居前景地位,具体事物则被抑制。“们”的功能就在于转换这种凸显关系: 指复数性的具体个体,抑制属性义。“N们”的定指义只是外层特征,并不稳定: 它也常表泛指。其次,文章通过具体考察“们”与属性、集合、关系三种名词的选择限制,来揭示“们”的功能原理。属性名词是一种反证,它们属性义强而事物性弱,所以排斥“们”,但其事物性也容易有所提高而接受“们”。文章发现,集合名词的内部成员很杂,并不构成一个完备的名词次类。典型集合名词直接指复数个体,排斥“们”,但词项很少,多数集合名词实际指类,允准“们”。与已有认识不同,文章认为关系名词指类,都允准“们”。

关键词 类 复数 定指 泛指 组合限制

一、 “们”的作用对象是类范畴

(一) 方法论的准备

学界关于“们”的认识概括为三点: 复数(吕叔湘1985;Jiang2017等)、群体(胡裕树1985;Iljic2001等)、定指(俞敏1957;Li1999等)。多数文献认为复数和定指对“们”同时存在;也有学者认为“们”只指复数,无定指义,如Her和Chen(2013)、Jiang(2017)。方法论上,已有研究的一个共同之处是: 往往一上来就径直描述“们”的语法意义。本文则认为下面两组问题尚需探讨,它们构成认识“们”之功能原理的突破口:

A. “们”所组合N的具体语法内涵是什么?即“们”到底是在对什么语法范畴进行操作?以及,它对该范畴进行了什么样的操作?

B. 并不是所有N都允准“们”,那么自然存在如下问题: “们”接受什么N?排斥什么N?语义根据是什么?

语法现象上,本文的关注对象限于“们”加于普通名词N,暂不讨论人称代词P。这出于下面两点考虑:

A. “们”用于P时,功能方式相对简单: 表示[加合],因为P所指个体与所添加的个体都事先具体存在,“们”只需对它们做模糊汇总。“N们”则不然,N所指个体的指称性质就由“们”赋予。指称特征上,“P们”内在是强限定性的,“N们”的定指性则有很大浮动空间。

B. “们”所搭配的P只有少数几个人称代词,其与“们”的组合一定程度上已经词汇化,并往往形成虚化用法,需个案考察。

综上,无论在具体所指还是作用机制上,“N们”与“P们”都存在很大差异,应該分别讨论。这种差异也平行于历时维度,“们”先用于人称代词,后扩散到类名的演化过程。(参看吕叔湘1985;Iljic2001等)这可说是由易到难的提高: “们”对P的操作相对容易,对N则要做范畴转换,操作的剧烈程度自然加大。顺此逻辑,在N中,指人名词的个体性最强,操作也相对容易;用于无生名词、物质名词、抽象名词、“VP的”等,则代表了“们”之功能发展的更高阶段,这在很多方言都已实现。跨语言看,N、P的复数在指称构造上形成分化,具有普遍性。(Lyons1968;Corbett2000;Daniel2005等)Forchheimer(1953)12指出,一种语言如存在数标记,则该标记至少会在代词身上出现。Jiang(2017)对“们”不区别组合对象是P、N,统一视为伴随复数,本文不赞同这种处理。

(二) 关于“N们”之N范畴性质的讨论及尚存问题

弄清所组合N的范畴性质,是认识“们”之功能内涵的关键,但国内学者对此尚缺乏明确的理论意识。国外文献则有丰富的讨论,概括为三种观点: 属性(McNally1997;Muromatsu1998等)、物质(Sharvy1978;Chierchia1998;Borer2005等)、类(大河内康宪1985/1988;Krifka1995等)。本文赞同类的观点,这其实显而易见,但其内涵特别是与“们”的组合效应仍需深入探讨。

属性说是传统哲学的重要观点,有很大的合理之处,但这只是名词语法内涵的一个方面,绝非全部(参看下文属性名词)。很明确的是: 属性的典型编码形式是形容词,类范畴则是典型名词,因此直接把类归结为属性,是不合适的。关于光杆名词指属性,学者常举下面两个语境: 内涵动词(如“找”)和“像”义动词的宾语,如“约翰在找医生/像孩子”。该语境的名词确实偏重属性义,但这并不意味着该名词就指属性本身。“找医生”所找是具备医生属性的个体,属性本身是不能找的。定语(“水草”)、表语(即系词宾语)更凸显光杆名词的属性义而抑制具体事物,这显示了类范畴内部具有一个较大的延伸空间。不少学者把其视为一个单独的指称类别,即无指,确有道理,但也会掩盖其指类的基本语法内涵。

西方学者关于光杆名词指个体还是物质存在很大的争议,占上风的是物质说,哲学界不少文献也持此观点。Sharvy(1978)认为汉语名词都是物质名词,无个体名词,根据是汉语名词都需加量词。Chierchia(1998)认为汉语光杆名词本指类,但实际出现时总采取物质名词的形式,+物质名词、+量词、-复数标记间则存在内在关联。原因是: 物质名词天然带复数义,所以无需另用复数标记。Borer(2005)则认为不仅汉语,所有语言的光杆名词在接受[分割]操作前都指物质,量词和复数标记作用都是这种“分割器”。

上述观点有待商榷。第一,语言事实不支持量词和复数标记在一种语言系统内不共现的观点: 日语、印尼语、亚美尼亚语等都同时具备量词和复数标记。Sanches(1973)、Greenberg(1974)、Aikhenvald(2000)等指出,复数标记在量词语言一般虽不具强制性,但也表现为可选项。第二,量词对物质名词个体化的说法,都没区别度量词和个体量词。比如,“一桶水、一个人”的语法内涵及形式特征显然存在重要分别: 前者量词后可加“的”,后者不能。度量词所组合的名词侧重于指物质,而个体量词所组合的名词显然在于个体。

物质和类虽在一些句法行为上有平行性,但这只表明二者存在某些共同性质,并不意味着二者等同。二者的共同语义特征是[非个体性],但内涵完全不同。物质的非个体性表现为连续性,相对于离散性的个体。类的非个体性表现为它是对具体事物的抽象,类自身则绝不直接存在,即缺乏[时空]的要素。根本上,物质说是存在逻辑缺陷的: 把更高范畴层的抽象的类,归结较低范畴层的具体物质——当然,物质说的学者会说“类”这个范畴本身就不存在,这也是不合理的,详后。逻辑地位上,类与物质、个体等根本不处在同一层面,而是统一居于它们之上: 后者都指一种特定的事物存在方式,是初阶范畴;类则是高阶范畴,物质、个体等具体事物都可概括为类:

(1) a. 下列五种水不宜饮用…… b. 人要厚道。

类(kind)是个初始性的语法范畴,既不可归结为属性,也不可归结为物质。Krifka(1995)认为光杆名词指类,但又另设“概念”(concepts)的范畴,把类归入概念,而其下却并无其他次类。这种处理的价值指出了类的抽象性,但并无必要。“概念”是对众多语词(特别是抽象语词)语义内涵的描述,但其自身并不构成一种专门的语法范畴;而类则确实就是一种专门的语法范畴,并表现为丰富的句法行为。下面举4例。A. 定义句的主语:“人/*这个人是高等动物”。B. 前加“地道的、纯粹的、真正的”之类的定语,指典型具备类范畴的本质特征。C. 以动词“相同”为谓语,对不同的具体事物做比较,如“这些鸟与前天发现的相同”,指不同鸟属同一个类,而非同一个体。D. 光杆名词对应的疑问代词是“什么”,后者包括[属性]、[事物]两方面的内涵,即类:

(2) 光线实在太暗,也看不清那是什么。他靠近仔细看了看: 是蛆!

“那是什么”的逻辑关系是: 当前确定存在一个具体事物,但不能识别其所属的类,通过把“什么”换为光杆名词,即归入一个类,就实现了对当前个体的认识。还可再问:“蛆是什么?”答:“是一种双翅目昆虫。”这是定义句,仍指通过属性而确立一个类。

(三) “们”的功能是对类加以个体化的转换

类的语义要素包括两方面: 基于共同属性而概括无限的具体事物,既包括过去、现在实存的成员,也包括将来可能出现的成员。在类的语义构造中,属性居前景地位,具体事物则被抑制。(刘丹青2002)Strawson(1959)认为类名的功能是“提供一个辨识个体事物的原则”。所谓“原则”(principle)即属性,“辨识”则指用类特征来认定具体事物,即本文所述[概括]关系。但类名所指并不限于“个体事物”,所以本文用“具体事物”的表述。不過,普通话“们”组合的N限于指人名词,所以确实是个体。

类名并非一个词类概念,而是对所有名词范畴性质的概括,相对的是代词、专名。若考虑虚化用法,则最典型直指个体的“你、我、他”也有类指用法。类与具体事物构成语法范畴的两极,复数标记的作用就在于把前者换为后者。赵元任(1968)把名词分4类: 个体、物质、集合、抽象。Quirk等(1985)分专名、通名,通名分可数、不可数,后二者都再分具体、抽象;该系统更为合理: 通名即类。抽象、物质名词不指具体的人,不存在加“们”的问题,除此二者,个体、集合名词,另加人称代词、指人专名,都可用“们”。个体名词是名词家族中的典型成员,数量也最多,“们”的组合对象主要是个体名词。但在词汇层面,个体名词指的是类而非个体,如“男孩往往喜欢玩刀、枪”。个体名词自身并不能直接指出个体,而只在短语层才指个体,即,所谓“个体名词”其实是允准个体化操作的类名。以单词形式指个体的只有代词和专名。集合名词则并非一个初始性的类别,而是个体名词的复数形式,详后。

“们”对类做范畴转换的功能在专名中最为显著: 专名本指唯一、定指个体,加“们”就要强行改变为类,然后再指该类事物所涵盖的众多个体,即所谓构式压制;类化处理的语义机制即凸显属性,同时撇开单一个体。“雷锋们”很难读为“雷锋+别人”,而默认指具备雷锋属性的个体。证据1: 指常人的“刘强们”难成立,因为刘强缺乏大众熟知的属性;证据2: 可以成立的“专名+们”并非中性说法,而带比喻色彩,比喻即强化属性的手段。近代汉语“专名+们”常指“本人+别人”的客观加合,但该用法在现代汉语基本被淘汰。如“中国人为何对马云们失去了耐心?”其中“马云们”默认读为像马云那样的一类人,而不是实际的马云本人及与之在一起的其他具体个人。该演变事实表明: “们”作用于类名而指范畴转换的个体化功能,获得更大发展。

在个体化这一功能内涵上,“们”与个体量词完全一致。量词和复数标记的[分割]说以名词指物质为前提,并不可取。如“两个人、人们”,说“个、们”指对“人”的物质要素加以分割,是无从谈起的: “人”指一种高度复杂、抽象的属性,不着眼于物质内容。Quine(1969)很早就提出量词的功能是个体化,要更为合适。至于“们”的个体化功能,学界还缺乏系统论证。Rygaloff(1973)等提出“们”有[非通指](non-genericity)的特征。通指着眼于全量,实际范畴形式是类。另外,非通指是从否定角度说的,从肯定角度看也就是: “们”的功能是把类的范畴性质加以改变,即“非之”,这种改变的正面成果则是个体。

“们”与量词个体化的功能内涵可进一步刻画为[体现为]。语义构造上,对类加以个体化,就是把其凸显属性而抑制具体事物的关系予以扭转。这即“体现为”: 让抽象、一般的类范畴在一些具体个体而体现出来,就获得了外延性。Link(1983)对复数语义特征的一个概括是[具体性],值得赞同。“两个医生”指两个具体个体,不强调医生的属性。体现关系的一个句法证据是: 数量名短语的功能核心是数量词,名词则是数量词的补足语(complement)。“医生i,只来了三四个i”,“三四个”可单独完成指称任务,纯光杆名词“医生”则无此功能。同样,“医生们”指众多具体个体,不强调属性。

没有一就没有多,复数以单个个体的具体存在为前提。个体量词只负责让类体现为单一个体,数量义则要另加数词;“们”则用一个词形直接指出多个个体。即“们”内在是一种复合性的句法手段,同时包含数量义[多]和个体义[个]这两个要素,所以“N们”直接构成量化短语QP。证据1: 允准实指义数量词的名词也必允准“们”,实指义表现为数词不限于“一”,如“他是一个情种、前面是四个鬼子/*情种”,“鬼子们、*情种们”。证据2: 前文出现的数量名短语,后文总是可用“N们”回指。如:

(3) 大家分头向那十骑马贼i冲去,几个回合,马贼们i就处于只能招架的境地。

(四) “N们”的定指义并不完备

相比具体性,定指性的句法层面更高,这是“们”所指量化操作的副产品。量化机制是: 对同类事物所体现的众多个体加以汇总,并且,这些个体往往具有时空统一性,这就造成定指。“N们”确实往往具有定指义,但并未完全固化,而存在很大的浮动空间。动因是: 定指是识别、定位问题,属语用层,个体化则是构造问题,属语义层;相比语义层,语用层范畴的变异机会总是更大。“N们”的定指变异表现为: 既可表典型定指,刻画为[D/QP们[CL[N]]],如例(4)a;也可表泛指,刻画为[QP们[CL[N]]],如例(4)b。“N们”的[+定指]义取决于所组合动词的[+瞬时]义。泛指的特征: 一方面指具体存在的事物,区别于类指;另一方面所指个体又高度宽泛,区别于定指。总体看,泛指还是与类指更靠近。英语-s常表类指,汉语“们”则表泛指,原理是相通的: 泛指的具体性进一步弱化就形成类指。

(4) a. 孩子们围着老师问这问那。 b. 童心是文学通向孩子们心灵世界的钥匙。

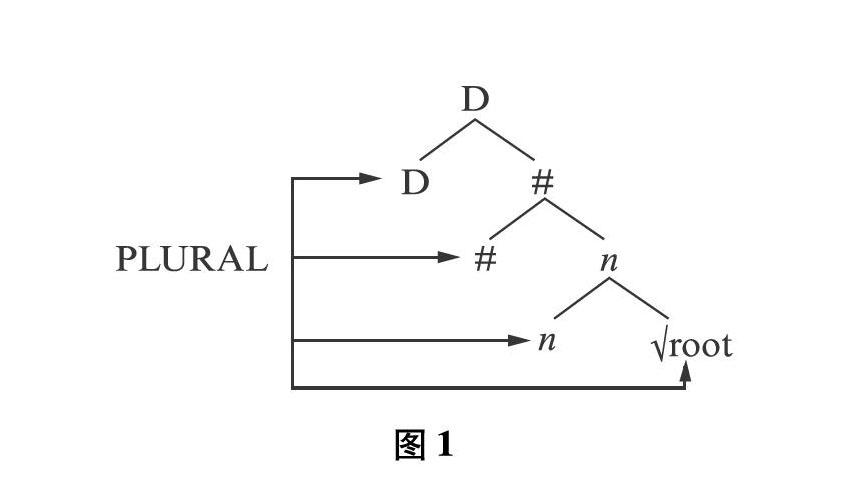

N们确实“可以表示”定指,但并非“只能表示”定指。学者提出N们表定指时,并未做大规模的真实语料调查,其所举用例其实是例(4)a那样的瞬时句,而未关注例(4)b那样的泛时句。Wiltschko(2008)688指出,跨语言看,复数标记的句法行为存在多种逻辑可能,如图1:

在一个单一语言系统中,“们”由所处语境不同而占据多个功能节点,也并不奇怪。以图1而言,Jiang(2017)把“们”都设在#位置,Li(1999)则设在D,都失之片面。值得指出的是,在定指变异的特征上,量词与“们”也存在平行性: 在很多语言,如广东话、越南语等,量名组合都可表定指,其动因也在于具体化与定指化的密切联系。这显示定指义逐渐在这些方言的量词身上稳固下来,但固化度似乎并不彻底。

二、 “们”对N所指类范畴规约性、完备性的要求

普通个体名词如“警察、工人”等典型指类,所以自然容易加“们”,这无需详谈。本节拟采取一种反证的策略: 通过考察“们”对非典型类名的排斥情况,来显示“们”对N类特征典型性的要求。这体现在两方面: 规约性(Cruse 1986;Krifka1995等)、完备性,二者都制约一个名词对“们”的接受能力。

(一) 类名的规约性

类名代表一个社团关于外部事物的一般认识、范畴化,规约性即该特征的体现,如一般人对“牛、民工”的内涵和外延有大致相同的理解。Cruse(1986)称“普通人的知识”(average persons knowledge),Krifka(1995)称“得到确认”(well-established),哲学界称“自然类”(natural kind)。类名的规约性表现为两方面: 具有很高的社会接受度、认知可及性。比较“好心人、代理人、监护人”与“有心人、同路人、自然人”,前者规约性程度高,属典型类名,容易加“们”;后者缺乏这个特征,就不是典型类名,不易加“们”。显然,规约性是带有个人主观性的,并具有社团特征: 不同知识背景的人群,对某特定类名的熟知及接受程度会存在较大差异,而这就影响他们对特定类名加“们”的接受情况。

(5) 真的很感谢好心人们/??有心人们!

(6) a. 交警督促镇、村……及监护人们,加强交通安全宣传……

b. ……西方意识形态的代理人们/??同路人们揪住你的意识形态不放。

c. 剥夺政治权利不是否定自然人(??们)的以往历史,而是……

以“自然人”为例,一般人对其显然缺乏了解,但法官、律师等群体就非常熟知,所以他们就认为“自然人们”是可以接受的。“自然人”与“法人”相对,逻辑上说,既然“法人们”成立:“金融机构的法人们要明确自己的行为责任”,“自然人们”是没有理由不成立的。音节多少对“们”并不构限制因素,详后。

显然,类名的[规约性]是个动态性的社会接受过程,所以很多起初不易加“们”的名词,随着使用频率增加,其指類的典型性就得以强化,就容易加“们”。这个过程总是在具体语境中逐渐推进的。如上述“有心人、自然人”在一些语境中也可加“们”:“诸如此类的引申话题,希望执政者和有心人们能给出解答”,“电子税务局电子版专门为所有自然人们提供智能交税服务”。前句“有心人们”出现在“希望”的宾句,“希望”是心理动词,关注事物的内在属性,并通过属性而确定个体,这就符合类名的基本功能内涵,所以提高了“有心人”加“们”的接受度;后句的量化成分“所有”强化了“自然人们”的实存特征,因此使其接受度提高。

有学者认为“笔者、女方”是非量名词,排斥“们”,其实并非如此,问题仍在于规约性。对一般人而言,“笔者”缺乏认知可及性,所以他们不容易加“们”,但对新闻记者,该词就具高规约性、可及性,他们就接受加“们”。“笔者们”既可指一篇文章的多个作者,也可指多篇文章的不同作者。“女方”只用在婚恋关系且带书面色彩,对一般人可及性不强,所以“女方们”出现频率不会很高,但这无非程度问题,不具实质性。

(7) 该公司的首席科学家钟鹏向笔者们展示他的成果。(《北京日报》20200909)

(8) 不论怎样受伤害的都是女方们。(新浪微博)

例(7)的“笔者们”并不指作者本人,而是指参与该展览的众多记者,他们随后都会写新闻稿,成为“笔者”。从演化的眼光看,该句“笔者”也可以不再指“用于自称的作者”,而是类似于“写手”[1]。这也表明: “们”对其前的N有很大的反作用,可使其重新规约化。

(二) 类名的完备性: 以属性名词的演进为例

一个特定名词指类的完备性体现在: 一定是基于某种属性而指向事物。类名的属性说不成立,就是因为缺乏对事物指向性的关注。这里以一种学界关注不多的属性名词为例加以论证。其与普通个体名词的语义非常接近,可视为一种不发育完备的个体名词。属性名词聚焦属性本身,事物指向性不强,所以作为类名的特征不很完备,因而排斥“们”。但属性名词的事物性也很容易有所提高,就演进为普通个体名词,允准“们”。属性名词的实例如:

活宝 坏蛋 花瓶 妙手 祸胎 情种 奸贼 苗子 吉星 散座 棒槌 国宝 王牌 心肝

绊脚石 半瓶醋 睁眼瞎 二五眼 闷葫芦 变色龙 挡箭牌 刎颈交 硬骨头 炮筒子

橡皮图章 一丘之貉 三教九流 掌上明珠 中流砥柱 闲云野鹤 天姿国色 酒囊饭袋

特点是: 语义上,高度关注属性,往往采用比喻、拟人、借代等修辞手段,这些都是凸显内涵的做法。构词上,三音节最多,多是2+1的形式,结构关系一般是偏正。句法特征包括:

A. 典型用为表语,包括系词“是”及类系词“做、当、算、属于、像、变成、成了、装作”等的宾语,这是属性名词聚焦内涵的典型标志。如:

(9) 她是/算个花瓶/苗子/情种/醋坛子/笑面虎/硬骨头/闷葫芦/橡皮图章。

B. 常构成“你(们)这(个/些)NP”的同位语,如“你这活宝/炮筒子”。该构式的语法内涵与表语基本相同,如前述短语可说为“你真是活宝/炮筒子”。

C. 一般可加数量词,包括个体量词“个”,及“些、对、群”,表明它们有较强的指称功能,确属名词,如“可能长期跟这群活宝在一起”。但排斥大于“二”的数词,且所构成的数量短语缺乏充当主语的能力,这都显示它们个体化的特征还不完善。如: ?“那些/三个活宝正在演小品”。属性名词的一量名形式可充当主语,但深层并非完备的主谓小句。如:

(10) 一个苗子就这么毁掉了! 一群活宝聚在一起,逗趣吐槽是少不了的。

该一量名不能单独指出事物,它们表面上充当主语,实际是陈述性的,是专名、代词的同位语: 两句句首提示“小王、这些小品演员”之类的DP。

D. 接受定语“十足、地道、纯粹”,表属性的纯粹性。该行为与类名一致,显示二者确实靠近。

属性名词是一种处于事物性边缘地带的名词,所以不容易带“们”;但在特定语境,只要所指事物被处理为语篇话题,就接受“们”,因为话题化就意味着强事物化。从另一个角度看,话题化也增强了认知可及度,这也提高了属性名词指类的完备性。存在如下规律: 相比个体量词,“们”对不典型类名的接受能力更强。如:

(11) 情种们/*四个情种都别灰心……

原因是: “们”所指数量模糊,所以容忍不明确的个体;个体量词则内在指出清晰的个体,所以对名词所指事物个体性的要求更高(该规律在下文的团体名词也有体现)。

不同属性名词的事物性存在差异。相比“花瓶”,“坏蛋”的事物性就强得多,所以后者也更易接受“们”: *“那三个花瓶”,“那三个坏蛋”。从发展的角度看,属性名词可说是个体名词发育的过渡阶段,也是后者产生的一个重要途径;属性名词是个开放的类,很容易出现新词。只要事物性有所提高,属性名词就演进为普通个体名词,而允准“们”;就修辞性的词项而言,当修辞色彩淡化,就意味着它们完成事物性的演变。下面各组词语,前一个发展为个体名词,接受“们”;后者是属性名词,排斥“们”: 高手∶妙手;母老虎∶拦路虎;土包子∶受气包;罗锅∶棒槌;老油条∶香饽饽;软骨头∶软耳朵。

(12) 高手们/*妙手们的精彩表演,让许多围观的孩子家长对击剑喜爱有加。

(13) 软骨头们/*软耳朵们除了抱团还能干点啥?

有文献认为“们”不宜加在2+1的三音节N,如“布衣交、老年人、主持人、美国人”等后。本文调查发现,这个限制对“们”基本不存在,问题在于属性与事物性之间的过渡。除“布衣交”,上述名词都接受“们”。“布衣交”是属性名词,类似“刎颈交”,强调属性,而非事物,所以难接受“们”。“老年人、主持人”等则已具有完备的事物性,都接受“们”,其带“们”的形式出现频率很高,此不赘举。第一印象难加“们”的是“地名+人”,单独说“美国人们”不大顺口。原因是: “地名+人”一般强调整体性、内涵性,即,指全体该地人民,并提示豐富的性格、文化等特征。这就把该人群从整体即更高范畴层处理为一个单独的人种,类似“人类”这样的抽象名词,如“美国人务实”,并不指向具体个人。但“地名+人”也具备事物性,强调这一点就体现为普通个体名词,允准“们”。如:

(14) 他……低声地咒诅,希望既不至于被日本人们听见,也……(《四世同堂》)

(15) 他告诉里面被困的美国人们,有客人要见他们。(人民网2013)

(16) ……都难以表达对烈士的哀痛,怎么办?北京人*(们)不约而同地想到了两位烈士的家人……(《齐鲁晚报》2013)

“北京人们”指具体存在的个体,与抽象的类名“北京人”完全不同,不能换为后者。

区别词可作为旁证。与属性名词一样,区别词也是聚焦属性而撇开事物,且区别词也可指称化,加“们”则同样是促进其指称化的重要途径。起初,区别词加“们”有修辞色彩,如“编外们、业余们”。随着出现频率提高,修辞色彩会磨损,区别词的指称功能就被固化。如“常务们”在常规语料库北京大学CCL现代汉语语料库、北京语言大学BCC汉语语料库中未检到,但在网络语料中开始出现。如:

(17) 最应该感谢的是常务们,是你们在我需要坚持的时刻给了我决心。

总之,属性名词和区别词在指称化上的演进,及相应对“们”的不同允准情况,都是由类名[以属性概括具体事物]的语义构造决定的。

最后值得指出的是,“有心人们、自然人们、女方们、美国人们”等组合在现代汉语中出现频率还不高,多见于网络及报纸,可以说是一种新兴事物。对新兴事物显然不应采取无视的态度,因为它们恰恰提示: “们”的功能仍处于动态发展的过程,而控制这种发展的根据,正在于“们”对所组合名词类特征的要求。从方法论上看,处于发展中的语言现象,其实可以更加鲜明地展现一个语法成分的选择限制及功能特征。

三、 “们”对集合名词的不同反应及其根据

学者认为“们”不怎么与集合名词搭配,如“群众、公众、双亲、人群、人类、种族、反派”等,但未解释决定“们”选择哪部分集合名词的原因到底是什么。本文认为,“们”对集合名词确实有所取舍,但真正排斥“们”的很少,具体动因则需深入闡释。

(一) 排斥“们”的集合名词

有两种,二者都排斥“们”,动因却完全不同: 一是典型集合名词,与“们”的复数义重合;二是团体名词,把集合体视为一种独立实体,指无生物,且抑制内部个体。

1. 典型集合名词

本文认为,真正词汇层面的集合名词其实很少,它们都是量化短语的词汇化形式,如“全民、众人”。它们排斥“们”的动因是: 内在带复数义,与“们”的功能直接重复;不指类,而指具体存在的个体,不符合“们”的范畴要求。

集合以个体为前提,所以只有直接指具体存在的众多个体时,集合名词才确实表集合,否则就表类;前者排斥“们”,后者接受。集合名词带[实指]、[时空域]的语义特征,需受语境提供的存在算子的约束。[实指]的根据是个体化,以个体量词为代表,记为CL;时空域来自语境提供的指示要素,记为D,集合名词的语法内涵刻画为: [D/QP[CL[N]]]。如“全民”的“全”明显指全称量化,而全称量化都蕴涵特定的量化域,所以“全民”总是指某特定国家、地区。“众人”的“众”虽不指全称量化,却明确提示当下时空域义,如“觉新诧异地望着众人”。

比较: “全民、众人”带定指义,自然就不指类;而“群众”并无量化义,就指类。类名的一个典型句式是定义句:“群众/*全民/*众人是真正的英雄”。形式上,“众”居前、居后,对整个名词短语是否强调数量义有重要影响: 居前强调数量义,如“众贼、众姐妹”等,不指类,排斥“们”。联系“众贼”,可见“众人”是短语的词汇化。“众”居后就强调身份义,数量义弱,就表现为类范畴,允准“们”,如“群众”等,详后。

在“人群”一词中,“群”处于核心语位置,实义特征显著,数量义远不如处于修饰语位置的“全、众”纯粹。因此,不同于“全民、众人”,“人群”对“们”的接受能力要强一些。下面都是自然语料中的用例:

(18) 人群们从躲避冰雹的慌乱中平静了下来。

(19) 高音喇叭喊起:“马上散去!……”但人群们却一动不动。

不过以上两句还是不大自然,显示典型集合名词对“们”的排斥力很强。

2. 团体名词

如“团体、群岛、种族、连队、家庭、委员会、班集体”等,它们并非典型的集合名词。团体名词是集合名词内一个显著的次类。二者的区别在于部分和整体的关系,表现为: A. 内部所含个体的自立性、可及性,B. 外部集合体的统一性、整体性。前一特征凸显的是集合名词,指“多”,集合体本身不被视为一个独立实体;反之为团体名词,指“一”。团体名词排斥“们”的原因很简单: 指的是团体本身,即一种无生物。赵元任(1968)直接把团体名词归入个体名词:“要把个体名词表示成堆的东西时跟文法上的集体名词分开”,本文不赞同这种处理。团体名词允准集合谓词:“连队在聚会/意见一致”,这是典型集合名词的句法行为,个体名词无此特征。团体名词接受个体量词,指团体本身的数量,量化成分无法作用于内部成员,如“8个党派、90个连队”,这是团体名词接近个体名词的地方。

典型集合名词、团体名词、个体名词,三者构成一个连续统,语义根据是内部成员清晰度的高低: 典型集合名词,内部个体和上位整体都很清晰;团体名词,内部成员的清晰度减弱,上位整体自身的独立存在性很强;个体名词,内部要素被高度抑制,只聚焦上位整体。

比较,“群岛”与“群山”有别: 前者是团体名词,关注点是外部整体,抑制内部个体。“这个群岛”指作为一个整体的“群岛”,“这些群岛”则指群岛本身的数量多,而不是一个群岛内部包含多个小岛。“群山”是集合名词,关注点是所含个体,不能说“这个群山”,“这些群山”则指所含单个山的数量多。“人群”处于内部性、整体性连续统的中间位置,所以兼具典型集合名词与团体名词的特征。“这些人群”有歧义: A. 内部复数,指一个人群内部所含个体数量多,B. 外部复数,指作为整体的人群本身有多个。这种歧义也表现在对分配算子“都”的反应: “人群都冲向广场”。A. 指多个人群,B. 指一个人群内部所含众多个体。“连队都冲向广场”则强烈读为多支连队,很难读为一个连队内部的众多战士。

“种族、连队”等是团体名词,“人类”则是抽象名词,与集合名词相去甚远。“人类”完全去除了对具体个体的关注,而把人从更高范畴层面处理为一个单一、抽象的物种,相对的是“动物、自然界”。如“在进化历程中,人类取得巨大进步”是从整个人种层面陈述,任何个体都不具备“进化、取得巨大进步”的属性。“进化”是指类谓词(kind-level predicates)。

(二) 集合名词接受“们”的根据: 作为类名

一般说的集合名词其实指的是类,并不是真正的集合,这可从它们接受个体量词得到证明。传统认为集合名词只接受集合量词或不定量词,排斥个体量词。(朱德熙1982等)这种概括并不准确,丁加勇等(2013)发现下面的说法都成立: “一位父母、一件服装、一部车辆”。同样,“父母们”也成立。该文把集合名词分为两类: 能个体化的、不能个体化的。前者的数量很大,而后者很少,可穷尽列举,如“人类、人群、鱼群、军队、布匹、赃款、地亩、煤斤、银两”等。实际上,这些成员还有待商榷: “人类”是抽象名词,“赃款”是物质名词,“银两”属古语词,“地亩、煤斤”的词汇身份本身可疑。因此,它们并不构成集合名词排斥数量词及“们”的证据。

1. 添加属性定语而指类

很多一般认为指集合事物的名词,由于属性义的凸显,就指类,这时即可加“们”。以“人群、党派、种族”为例。“人群”本是典型集合名词,指具体事物,带时空义,增强属性义的作用是去除外延义,这就符合类范畴的语义特征,容易加“们”。如“单身人群”指一个类范畴,相当于“单身族”,后者也允准“们”。“党派、种族”是团体名词,本聚焦集合体而抑制所含个体,通过强化内涵,就基于该内涵而指向具体事物。如:

(20) *(单身)人群们成为社会各界关怀的对象。

(21) a. 参政议政,民主党派们也真是认真的。 b. ……*党派们也真是认真的。

(22) *(生活在这片大陆上的)种族们,为了生存和梦想而不屈地战斗着。

“民主党派”指类的一个证据是可做表语: “刘凯是民主党派”,“党派”就无此功能:“*劉凯是党派”。“我们公司有5个民主党派”有歧义: A. 指5个个体,不关注具体党派的分别,这时“民主党派”指类;B. 指5个不同的党派,这时“民主党派”指团体。

2. 光杆形式直接指类

多数一般所说的集合名词都有此功能。例如,不同于上文的“党派、种族”,“反派、异族、外族”都允准“们”。原因是: 后三者的属性义很凸显,这在构词上即可看出: “异、外、反”都提示属性;“种族、党派”就缺乏这种构造,而强调团体事物自身。如:

(23) 为何在大汉朝之后中国老被异族们侵略骚扰?

(24) 我们中国自古是世界上最富饶的土地,所以那些外族们总想入侵我们。

(25) 当天女们一同踏上天舞台,团结的力量会让反派们招架不住。

真正词汇层面的集合名词数量很少,绝大多数集合名词都是特定句式中的一种读法。若缺乏时空义,则一般所谓集合名词都指抽象的类。例(26)“家人”指集合;例(27)指类:

(26) a. 许多观众都是家人一同观看。 b. 全家人围着餐桌,尽享天伦之乐。

(27) a. 家人永远是家人。 b. 如果跟家人讲条件,那你没当她是家人。

例(26)a“家人”通过主语“许多观众”而获得量化约束;例(26)b“全家人”的组合关系是“全家+人”,“全家”明确了“人”的范围,所以“全家人”指确定的集合。例(27)的“家人”则缺乏量化约束,所以指类。

指类时,“家人”带“们”是很自然的。并且与个体名词的情况一样,由于语境提供的量化特征不同,“家人们”既可表定指,如例(28),也可表泛指,如例(29):

(28) a. 家人们都悄然地支持了她的决定。

b. 疫情期间,养老中心实行封院管理,提倡家人们电话或视频拜年。

(29) a. 在韩国,中秋节时家人们会一起祭祀先祖。 b. 家人们应尽量一起吃三餐。

例(28)两句的“家人们”都通过语境约束而实现定指,前者的定指义来自“她”,后者来自“养老中心”: 定位于特定的事物,自然表现为定指。例(29)a“家人们”有一定的定指性,因为韩国确立了范围,但该范围又非常宽泛,所以“家人们”又带泛指特征;例(29)b“家人们”表典型泛指: 指具备“家人”身份的任何个体,不限于特定家庭。

“群众”是广泛认同的集合名词,其实它的类指用法远比集合用法发达。在词汇层面,“群众”并不指具体存在的多个个体,而指一种抽象身份的人,这即类范畴,相对于“党员、干部”。充当表语是“群众”指类的明证: “他到现在还只是群众”;指比较对象:“你一个高级干部,风格还没有群众高”。“群众”指集合,要求句子陈述处于具体时空域中的个体的行为,而这时“群众”就带定指义,其前总会伴随量化成分。如:

(30) 证券市场影响广泛,涉及大批群众的切身利益。

(31) 游园活动吸引了大量群众前往参观游玩。

例(30),“大批群众”指特定的一群人,“涉及群众的切身利益”的“群众”则读为类指。例(31)的时间义很显著,这样参与者也要求定指,所以去掉“大量”,句子很难成立。

“群众”完全接受实指义个体量词,后者的操作对象即类范畴,而凡是可加实指义个体量词的名词,也必然可加“们”,集合名词也不例外。如:

(32) 公路局青年女工柯琴芳为救5位群众而被山洪卷走。

(33) 一方面要严厉打击不法分子,同时也向群众们敲个警钟……(泛指)

(34) 在江宁路街道,群众们欣喜地发现身边涌现出越来越多好党员。(定指)

上述实例明显提示: “们”的功能并不是指“群众”所指具体集合内包含着很多个体,而是把“群众”视为一个类,然后再对之加以个体化,即,指抽象的群众体现为众多个体。

相比“群众”,“大众、民众”的类指用法不很发达;二者难做表语: *“他是大众/民众”。但二者同样允准“们”,只是实例不如“群众们”多: 在北京语言大学BCC语料库多领域库中,“大众们”出现21次,“民众们”出现53次,都低于“群众们”的261次。在这种组合中,“们”起到强化其前名词类指义的反作用。如:

(35) 电视节目潜移默化地影响着大众们的文化观念。

(36) 在突如其来的疫情面前,居家健身也成为民众们关注的热门话题。

可预测,随着加“们”的组合大量出现,“大众、民众”的指类功能会得到强化,这样“一个大众/民众”也会逐渐允准。“大众、民众”是先允准“们”,后允准个体量词。这从后者不如前者自然即可看出。如:

(37) 没有看到这些国家哪一个?民众/*大众会由于股市的下跌而大闹其事。

集合名词只有带[实指]、[时空]义时才指集合——这属句法层面的现象,排斥“们”;否则指类,允准“们”。本节显示: 集合名词是个有问题的名词次类,真正词汇层面的集合名词很少。Quirk(1985)的名词系统未收集合名词是有道理的。朱德熙(1982)把“后加‘们的合成词(人们、孩子们、同学们)”视为集合名词,其实后两个的词汇化程度很低。

四、 “们”加于关系名词

关系名词并非平行于个体、物质名词的名词次类,而是一些带[关系]义的个体名词。这就从原则上决定了: 关系名词必然允准“们”。与普通个体名词不同的是: 关系名词带基体论元。不指人的关系名词(如“盟国、著作”等)不存在带“们”的问题,此不讨论。

(一) 关系名词的论元结构及“们”的作用方式

文献谈到关系名词排斥“们”,如“亲家、爱人、连襟、情侣、妯娌”等,认为原因是关系名词重在显现对等关系,与“们”的群体义不相容。王珏(2004)讨论了关系名词中的亲属名词,认为它们可加“们”,但有两个条件: A. 社会文化形态,如多子女时代和一夫多妻制;B. 定指义的称谓名词不能加“们”,类指可以,如“叔叔们正在上班”。A的情况显而易见。至于B,该书未做解释,但就所举实例看,“叔叔”并不表类指,而是定指: 指话主本人的叔叔。

关系名词有两种: 单向关系、相互关系。前者语词表层只编码关系项的一方,称为[关系者]R(elator),如“奶奶、邻居”,另一个关系项是蕴涵性的,指关系者的参照点,称为[基体]G(round),之间是领属关系。两个特点: A. 基体的典型形式是话主,且不一定显性编码,如“妈妈回来了”默认基体是话主;B. 关系名词的定指义来自基体,如“你的客户下午来过”。相互关系名词同时编码多个关系项,互为基体和关系者,如“师徒、夫妻”。单向关系名词也可指多个个体,如“父母”指“父”和“母”,参照同一基体;比较,“父子”是相互关系名词,“父、子”互为关系者和基体。“弟兄”兼指单向、相互关系,前者体现为某人(即基体)的弟兄,后者表現为多个个体相互之间称兄弟。关系义可包含多个层次,如“妯娌”第一层指单向关系,基体是丈夫;第二层指相互关系,即众多弟兄各自妻子间的关系。

像普通个体名词一样,光杆形式的关系名词同样指类范畴。[关系]义也就是一种一般性的功能角色,可为无数个体所具备。如:

(38) a. 爱人首先应该是朋友。 b. 每个市民都应认识自己的邻居。

例(38)a“爱人”不指某特定基体的关系者,而指具有这种身份内涵的类。例(38)b“邻居”的基体“市民”被施加全称量化操作,前者受到后者的约束,但都指一般性的关系项。

类范畴必然允许做个体化的转换,所以都接受“们”和个体量词的操作。对单向关系名词,这种操作的功能是指出关系者的具体个体,如“我的哥哥们”,无需详谈。相互关系名词的个体化则值得注意: 该操作是深入到诸关系项本身所指的类,把它们分别转换为个体,然后再把这些个体加合起来,而不是直接对关系体这个整体进行操作。如:

(39) a. 提倡一对夫妻生育一个子女。 b. 老李有5个子女,子女们都很有出息。

(40) 两个爱人/爱人们,有因为预防将来的社会上的斥责而不敢拥抱的么?

例(39)“个”的作用对象是“子女”中的“子”或“女”,而不是“子女”这个关系体作为一个单元的整体。这样才能解释为什么“一个子女”的组合也能成立。同样,“们”的作用对象分别是“子”和“女”,它们合在一起,表现为复数。“两个爱人”也是如此: “两个”指的是爱人这个关系对的双方,而不是该关系对本身的两个——这样就指4个人了。同样,“爱人们”指该关系对所体现的具体个体很多,而不是关系对本身很多。

指称上,“关系名词+们”可表定指、泛指,这也与“普通个体名词+们”的情况相同。这种指称特征的分别取决于关系名词所处小句的模态特征: 瞬时事件只能关联定指名词,排斥泛指;类指事件则兼可关联定指、泛指名词。

(二) “关系名词+们”表定指

先看相互关系名词。相比单向关系名词,相互关系名词的定指用法相对更简单。原因是: 单向关系名词,“们”只对关系者进行量化,基体则并未得到量化,这就需要从更大的语境中获得约束,而基体并不要求一定指复数;相互关系名词的关系者和基体则同时得到“们”的量化,而其定指义也是同步获得的。相互关系名词定指义的核心是指示,来自语境,包括情景直指,如例(41)、例(42);语篇回指,如例(43)、例(44):

(41) 招待会上,宾主们畅叙友谊,并就共同关注的问题展开热烈交谈。

(42) 妯娌们在经历了各种矛盾和风雨后,还是回到了婆婆身边。

(43) 孩子场上的汗水、母亲喜悦的泪水,淌在母子们的脸上。

(44) 樊东爱全家把“……善待他人”作为座右铭,……亲家们相处得亲如一家人。

“宾主们”指“宾、主”这两个类范畴分别体现为很多个体。“亲家们”指樊东爱夫妇及其亲家夫妇。其他两句情况相同。

“单向关系名词+们”的定指用法分为两个小类: A. 着眼于特定的单一基体,这是关系名词最狭义的用法,所受限制也较大: 只有客观存在多个关系者,才允准“们”。如:

(45) 当对手们一个个离开泳池,吴鹏还浸泡在水中不住地大口喘气。

(46) 我恨我的三个连襟,我每次对连襟们冷讽热嘲,老婆都要给我白眼。

基体“吴鹏、我”表定指,关系者“对手们、连襟们”自然随之表定指。

B. 对众多基体各自相关的关系者加以汇总。这种用法学者关注不多,其实并不少见。如:

(47) 这些幕后英雄们没有半句怨言,默默地支持着丈夫们的工作。

(48) 全县常年在外务工人员有30万余人。这些走出去的父母们不仅成为全县脱贫攻坚的有力支撑,带给孩子们的更是一片新的天地。

(49) 当妈妈们弟弟们妹妹们追赶着缓缓启动的列车,踉踉跄跄哭成一片时,我们却“坚定”地在车窗后边保持“微笑”。

例(47)前句的“幕后英雄们”指妻子,基体,后句“丈夫们”是把她们各自的丈夫加合起来。例(48)“父母们”与“孩子们”互为基体、关系者。例(49)“们”指对“我们”各自“妈妈、弟弟、妹妹”的汇总,但每个人不一定同时有这三种亲属: 之间是析取关系,具体排列组合允许非常复杂。上述三句对关系名词的承载能力非常强大。如例(49),逻辑上说可把一切“关系成员+们”放到画线部分,仅此句式足以证明: 关系名词绝不排斥“们”。

(三) “关系名词+们”表泛指

关系名词定指义的根据是基体,泛指用法就来自对基体定指义的去除: 不指特定基体的关系者,而泛指具备该关系内涵的任意个体。表泛指时,两种关系名词作为关系名词的语义特征会发生磨损,其语法内涵会靠近普通个体名词,因为既然去除了对特定基体的指向,关系名词也就表现为直接把关系本身视为一种属性。所在句子具有[类指性]、[泛时性]、[虚拟性]。有趣的是,汉语名词常以光杆表复数,不强制要求“们”,但表泛指时“们”却往往表现为强制性,因为泛指义容易通过模糊大量实现,光杆名词就缺乏该能力。如“女孩爱害羞(类指)、女孩害羞了(定指,需语境)”;在“闲下来的时候,女孩(们)总是思绪最发达”,“女孩”表类指,“女孩们”表泛指。关系名词的上述特征更为显著。

先看单向关系名词。其加“们”的泛指用法分为两个小类:

A. 带有基体,该基体自身即为泛指,关系者也随之表示泛指。这种用法作为关系名词的特征较为显著。如:

(50) 对于父母(们)微信圈转发的谣言,子女(们)往往会出现两种极端的倾向……

(51) 哪户居民缺什么東西,也会在群里求助,往往能得到邻居(们)的热心回应。

例(50)是指类句(generic sentences),“父母们”和“子女们”互为基体、关系者,二者都表泛指;若不加“们”,则该句“父母、子女”都指类。例(51)是条件句,不加“们”,则“邻居”会读为前句“居民”本人的特定邻居,加“们”,则泛指“居民、邻居”间的一般行为规律。

B. 撇开基体,直接把关系者处理为类。这种关系名词基本完全相当于普通个体名词。如:

(52) 朱凡从事成长服务事业,是帮爸爸*(们)提高教育能力的“爸爸帮”创始人。

(53) 为了全家人吃上热乎乎的饺子,妈妈(们)往往要在厨房里站几个小时。

例(52)“帮”是内涵动词,指一种泛时性的职业行为。例(53)“往往”是量化副词,内在是泛时性的。“爸爸、妈妈”是典型关系名词,加“们”可强调其作为类事物的一般特征及其涵盖的大量个体,这就表现为泛指。光杆形式却难以执行泛指功能,而容易找回语境中的基体,因此读为定指。如例(53)用“妈妈”句子也成立,但会读为话主本人的妈妈。

相互关系名词表泛指。如:

(54) 以前受疫情影响很多情侣分隔两地,现在情侣*(们)能在一起过节了。

(55) MSN网站总结婚姻长久的特征,帮助夫妻*(们)培养良好习惯。

例(54)泛时义来自根情态动词“能”,“情侣们”泛指该身份的众多个体,并不回指前句的“很多情侣”。例(55)泛时义来自惯常态的职业行为,“夫妻们”泛指社会上处于夫妻关系的个体;“夫妻”自身则指抽象的类,与特定网站的职业行为不协调,所以句子难以成立。

Iljic(2001)认为“N们”指主观团组(subjective grouping),表现为: 该人群要参照特定个人,如“孩子们都工作了”指话主本人的孩子,不指一般性的孩子。该文把“孩子”视为普通名词,其实它在该句是关系名词,所以会指向基体,但“们”对N显然不限于关系名词,如“农民们”并无基体参照关系。并且,本文显示,即便是关系名词,“N们”也可去除基体,而表泛指。这样看来,把“N们”的语法意义概括为中性复数,更为合适。至于“P们”,则确实多以P所指个体为代表,所以往往指主观团组,而该团组义仍可去除。

五、 结论

认识N的性质是了解“们”功能内涵的前提。N指类,即通过属性(内涵)而概括具体个体(外延),其中属性居前景地位,具体个体则被抑制。“们”的功能就在于改变这种凸显关系: 指出具体个体,抑制属性。在个体化的功能上,“们”与个体量词具有平行性。反过来,“们”也构成认识特定名词语法内涵的有益窗口,在这一点上它同样平行于个体量词。而相比个体量词,“们”对一些名词的组合能力更强。

类名有规约性的特征,这是个动态发展的过程,决定了它们对“们”有不同的组合能力。属性名词是一种发育不完备的个体名词,特征是聚焦属性而事物性弱,不符合“们”对N所指类范畴的语义构造;当其事物性有所提高,就允准“们”。集合名词并不是一个完善的名词次类。典型集合名词很少,且是量化短语的词汇化;学者讨论的多数集合名词其实是团体名词。只有带[实指]、[时空域]特征,集合名词才确实指集合事物,这时排斥“们”;反之则指类,允准“们”。团体名词是把团体本身视为一个实体,抑制内部个体,排斥“们”;有些团体名词可通过强化属性而指向个体,就允准“们”。关系名词是个体名词的次类,包括单向、相互关系两种,都允准“们”。

指称特征上,“N们”确有定指的倾向,但该特征并未完全固化: “N们”也常表泛指。根据是所在小句的时间特征: “N们”在瞬时句表定指,在泛时句表泛指。关于“N们”的定指特征拟另文专论。

附 注

[1]這一点是匿审专家提示的,谨此致谢!

参考文献

1. 大河内康宪.量词的个体化功能.汉语学习,1988(6).

2. 丁加勇,罗够华.论汉语集合名词的再分类.湖南科技学院学报, 2013 (1).

3. 胡裕树.从“们”字谈到汉语语法的特点,语文园地,1985(2).

4. 刘丹青.汉语类指成分的语义属性和句法属性.中国语文,2002(5).

5. 吕叔湘.近代汉语指代词.上海: 学林出版社.

6. 王珏.现代汉语名词研究.上海:华东师范大学出版社,2011.

7. 吴胜伟.“N+们”结构中“们”的“激活剂”功能.汉语学报,2017(3).

8. 俞敏.名词、动词、形容词.上海: 新知识出版社,1957.

9. 张谊生.“N”+“们”的选择限制与“N们”的表义功用.中国语文,2001(3).

10. 朱德熙.语法讲义.北京: 商务印书馆,1982.

11. Aikhenvald A Y. Classifiers. Oxford: Oxford University Press, 2000.

12. Borer H. In Name Only. New York: Oxford University Press Inc., 2005.

13. Chao Yuan-Ren. A Grammar of Spoken Chinese. Berkeley: University of California Press, 1968.

14. Chierchia G. Reference to Kinds across Languages. Natural Language Semantics, 1998(6): 339-405.

15. Corbett G G. Number. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

16. Cruse D A.Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

17. Daniel M. Plurality in Independent Personal Pronouns. ∥Haspelmath M, Dryer M S, Gil D, et al. (eds.)The World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press, 2005.

18. Forchheimer P. The Category of Person in Language. Berlin: Walter de Gruyter, 1953.

19. Greenberg J H. Numeral Classifiers and Substantial Number. Proceedings of the 11th International Congress of Linguistics. Bologna, 1974: 17-37.

20. Her One-Soon, Yun-Ru Chen. Unification of Numeral Classifiers and Plural Markers. Proceedings of the 27th Pacific Asia Conference on Language, Information, and Computation. Taipei, 2013: 37-46.

21. Iljic R. The Problem of the Suffix-men in Chinese Grammar. Journal of Chinese Linguistics, 2001(29): 11-68.

22. Jiang L J. Mandarin Associative Plural-men and NPs With-men. International Journal of Chinese Linguistics, 2017(2): 191-256.

23. Krifka M. Common Nouns. ∥Carlson G,Pelletier J. (eds.) The Generic Book. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

24. Li Y-H A. Plurality in a Classifier Language. Journal of East Asian Linguistics, 1999(8): 75-99.

25. Link G. The Logical Analysis of Plurals and Mass Terms.//Bauerle R,Buerle R,et al. (eds.) Meaning, Use and Interpretation of Language. Berlin: Walter de Gruyter, 1983.

26. Lyons J. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 1968.

27. McNally L. An Interpretation for the English Existential Construction. New York: Garland Press, 1997.

28. Moravcsik E. A Semantic Analysis of Associative Plurals. Studies in Language, 2003(27): 469-503.

29. Muromatsu K. On the Syntax of Classifiers. PhD. Dissertation,University of Maryland, 1998.

30. Pelletier F J, Lenhart K S. Mass Expressions. ∥Gabbay D,Guenthner F.(eds.)Handbook of Philosophical Logic 4. Dordrecht: Kluwer, 1989: 327-407.

31. Quine W V. Ontological Relativity. Journal of Philosophy, 1968(7): 85-212.

32. Quirk R G. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

33. Rygaloff A. Grammaire Elementaire du Chinois. Paris: PUF, 1973.

34. Sanches M, Slobin L. Numeral Classifiers and Plural Marking. Language Universals, 1973 (11): 1-23.

35. Sharvy R. Maybe English Has No Count Nouns. Studies in Language, 1978 (3): 345-365.

36. Strawson P. Individuals. London: Methuen, 1959.

37. Wiltschko M. The Syntax of Non-inflectional Plural Marking. Natural Language and Linguistic Theory, 2008(26): 639-694.

(復旦大学中文系 上海 200433)

(责任编辑 马 沙)