药物临床试验知情同意书伦理审查意见分析

2021-07-29吴薇年宏蕾李天佐

吴薇,年宏蕾,李天佐

(首都医科大学附属北京世纪坛医院医学伦理委员会,北京 100038)

知情同意过程作为人类受试者参与临床研究的重要环节,其概念、目标与宗旨在《纽伦堡法典》《赫尔辛基宣言》和《贝尔蒙特报告》都有着文字不一而内涵高度一致的表述。基于对全面而真实信息的充分理解上的自愿是知情同意的根本[1-3]。由此,知情同意的文本及过程审查是药物临床试验中伦理审查的重点[4]。笔者所在医疗机构医学伦理委员会2016年通过“发展伦理委员会审查能力的战略行动/亚洲和西太平洋伦理评审委员会论坛”认证(The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review/Forum for Ethical Review Committee in Asia & the Western Pacific,SIDCER/FERCAP),基于经认证的伦理审查能力,本文回顾性分析机构近两年所有药物临床试验初审意见函中的知情同意修改意见及知情同意书,对今后药物临床试验的知情同意书撰写提出若干建议。

1 研究对象与方法

1.1研究对象 回顾2018年1月1日—2019年12月31日所有提交至本医疗机构医学伦理委员会的药物临床试验知情同意书及伦理初审意见函。

1.2研究方法 依据《药物临床试验质量管理规范》(以下简称《规范》)第二十四条针对知情同意的20款要求,对知情同意伦理审查基本意见按该20款要求进行分类计数。分析知情同意文本撰写中的典型问题,比较它们在不同药物临床试验分期或不同类型申办者中的差异性。

1.3统计学方法 采用SPSS18.0版软件进行分析处理,上述分类计数,作为定性资料采用构成比(率)进行描述,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1基本结果 共获得41份药物临床试验初审意见函。其中,仅4份初审通过,初审通过率9.76%。

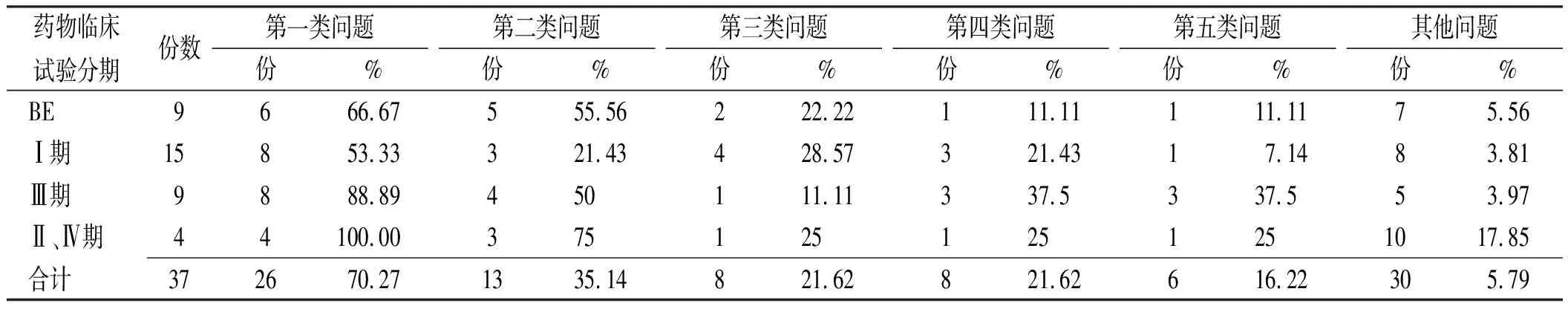

针对余37份伦理审查修改意见,按不同药物临床试验分期和20款要求分类计数。其中频次最高的5类问题分布结果见表1,余15类问题因发生频次低,在每期分类试验中出现不超过1次,因此予以合并记为“散在其他问题”。

从未通过初审的37份药物临床试验知情同意书问题分类可见,发生频次最高的问题是关于“可获得补偿及治疗”的问题,占比达70.27%,简称为第一类问题,该类问题范畴参比《规范》第二十四条,第十款“受试者发生与试验相关的损害时,可获得补偿以及治疗。”;余问题依次按发生占比降序分别作为第二至第五类问题,它们分别为“可能获得的补偿”,为35.14%;“潜在获益与风险”以及“试验步骤”问题,均为21.62%;“试验数据的保密、使用”问题,为16.22%。从第二类至第五类问题的具体内容范畴依次参比《规范》第二十四条,第十一款、第九款、第四款、以及第十四和十五款。

此外,临床试验概况、试验目的、试验治疗和随机分配至各组的可能性、受试者义务等其余方面的问题,在各期临床试验中的发生频次未超过1次,故以“散在其他问题合计例数”合并计算,按其发生可能的总问题例次占比为5.79%。

根据申办者的投资身份地区的不同可将申办者划分为:内资方、外资和港、澳、台方。该项分类,按申办者企业名称经百度检索工商信息获取。此外,本次研究中,因研究者发起的药物试验项目仅1份,未单独分类,合并计入内资方。在上述表1的基础上,继续细化不同资方类型的申办者在不同临床试验分期及相关问题例数,列表见表2。

表2可见,内资申办者有更多第二至四类问题,第五类问题,而数据的保密和使用问题更多在外资申办者。

2.2统计结果

2.2.1各临床分期的问题发生情况比较 在本次数据处理中,每类问题的例次计数并不影响其他问题的例次计算,按上述表1的前五类问题,对问题例数少于5的予以表格合并,分别按问题类型进行Fisher确切卡方检验。按单侧,α=0.05,仅第一类问题在Ⅰ、BE期与Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期的发生频次中差异有统计学意义(P=0.033),Ⅱ—Ⅳ期发生频次高于BE、Ⅰ期。其余第二至五类问题的发生频次情况在不同的试验分期中均未发现明显统计学差异。

2.2.2按投资类型分析问题类别差异 同理,对5类问题在不同申办者类型下的发生频次行Fisher确切卡方检验,按单侧,α=0.05,第二、三、四类问题的发生频次情况在不同的资方类型中均差异无统计学意义。第一和第五类问题在不同资方的比较结果差异有统计学意义(P值分别为0.003,0.001)。其中第一类问题,较

表1 药物临床试验不同分期下的知情同意书初审意见分类计数

表2 不同申办者类型的药物临床试验分期及主要问题列表

BE及Ⅰ期,其更多发生在Ⅱ~Ⅳ期药物试验;且其在内资企业发生频次低于外资和港澳台投资方;第五类问题的外资、港澳台资方发生频次显著高于内资申办者。

3 讨论

3.1第一类问题发生情况 即关于知情同意书中关于“按法规可获得补偿和(或)治疗”的问题,在本次研究中发现该问题呈现三种表现。

表现一:知情同意书文中未明确“按中华人民共和国相关法律法规的要求依法补偿”,而是错误描述为“按某国外地区的法律法规的要求依法补偿”。该描述总是发生在外资申办者的知情文本中。这可能是对境外知情文本翻译疏忽所致,但同时反映境内研究者的法律意识不足。所有在我国开展的临床试验,必须严格遵循我国法律法规。这是对本土受试者的最基本保护,应引起研究者关注。

表现二:错误描述为“申办者已为此购买保险,保险公司将予以依法赔偿”。该问题常见于内资方的知情文本中,外资与港澳台资方或偶有发生。该描述有两个方面的错误:一是将“补偿”误作“赔偿”,一般而言,赔偿是基于过错原则的费用承担,是在明确过错的因果责任后的费用承担,赔偿额一般高于损失额。而补偿是基于公平原则,对无过错行为损失的费用填补,补偿额一般小于赔偿额度。与临床试验相关的受试者损害,一般适用于无过错补偿。该处描述错误很可能不利于损害发生后的妥善处置。二是将申办者的补偿责任主体转嫁于保险公司,徒增受试者可能面向保险公司之困扰。购买保险仅作为申办者对风险事件的承受能力保障,并不可转移其补偿行为的支付主体责任。一旦发生研究相关损害,无论申办者有否保险,受试者都应得到研究者、申办者及时提供的免费救治和依法补偿。申办者仅在补偿受试者之后,可向保险公司追偿,即申请保险理赔,但该追偿行为无需受试者参与,更不必受试者主张。

表现三:错误地对受试者损害发生后的免费治疗和补偿限定明晰的先决条件。这种表现更多出现在内资申办者。例如强调“与药物相关的不良事件”、甚至注明“在满足下列条件时,申办者将为您支付全部医疗救治费用”。根据《规范》第三十九条第二款,申办者必须承担受试者与临床试验相关损害或死亡的诊疗费用,以及相应的补偿。“与药物相关”并不等同于“与临床试验相关”,所以即便与药物无关,申办者和研究者也可能仍需进行积极免费救治并合理补偿。此外,申办者无权擅自设定对免费治疗和补偿的先决条件,例如明确要求受试者确无过失的,甚至强调“如因受试者过失、过错导致的损害后果则不承担责任”这是没有法律依据的。例如,受试者的过失、过错的根本原因很可能在于方案或监管本身的疏漏、告知的不当等所致。所以受试者的过失、过错不直接构成申办者的免责理由。

结合前文统计结果可见,从整体的统计角度,关于第一类问题的“表现一”,因根本不会涉及到内资方,所以这可能是内资方在第一类问题的整体发生率相对低的主要原因。而无论是内外资方,其知情文书最终均应由境内研究者们审阅修改。所以,关于第一类问题,尽管有着不同资方差异,均传递出境内研究者的法律法规意识不足,对文字表达的法律内涵掌握不够。

3.2第五类问题发生情况 尽管第五类问题的发生频次排倒数第5,但该类问题的发生几乎均在外资方。知情同意书中关于数据的保密和使用的内容,曾有着较规范的“套路式描述”,较少出现问题。然而随着近年来医疗大数据的兴起,收集受试者健康数据信息悄然兴起。本次研究中发现,一些大的外资方和少数有实力的内资方,会在传统数据保密和使用的承诺文本之外增加一段关于本次研究数据所有权、使用权、以及将用于未来相关研究的文字说明。而该类文字说明,通常以申办者的继续研发为立场,强调对受试者健康信息数据的再次使用权,甚至是所有权的拥有。

生物样本或相关健康数据在未来不确定研究中的知情同意伦理争议经过近20余年的发展[5],目前已逐渐形成“概括同意”的总体共识[6]。从美国《通用法则》近几年关于知情同意的一系列修订过程和内容可以窥见,有关生物样本在未来不确定研究应获取的概括同意是一种需要“专门的”“内容相对概括的”“预授权”的过程,且该“预授权”可被动态撤销[7],所以也有学者称之为动态的泛知情同意[8-9]。据此精神,在一次特定的药物临床试验的知情同意中,“顺带”要求受试者对未来不确定研究的数据使用“预授权”是不妥的。这不仅违背了《赫尔辛基宣言》的知情同意和尊重原则,也有违我国《民法典》中相关隐私权的保护原则。按《民法典》第四编第六章可见,个人健康信息属于个人隐私,受隐私权保护。尽管申办者出资获取了试验相关数据,但具体到受试者个人健康数据,申办者不拥有所有权,更不可通过一次具体的临床试验顺便获取对未来不确定研究的数据使用权。

在本次研究中,该第五类问题鲜见于内资申办者,可能与大多数内资申办者实力尚不足以有效开展大数据研发有关。然而随着现代生物技术和医疗大数据的迅速发展、内资方申办者的快速崛起,大量已有的数据信息在未来不确定研究中将备受关注。届时受试者信息安全将遭遇前所未有的风险,如何规范与落实相关信息数据的保密与使用工作,应当引起包括申办者、研究者和伦理委员会的高度重视,而有关我国境内受试者的信息数据保密和使用规则,更亟待从法律法规上进一步细化完善。

3.3第二至四类问题发生的情况 从表1可见,第二至四类问题尽管从占比排序上依次降低,但未发现其在不同药物分期、不同申办者中的统计学差异。究此三类问题的发生,可以说其共性仍在于对法律法规内涵的掌握不足而导致。例如“按比例支付方面”的问题,实践中极易将补偿方式、数额和计划等笼统带过,未尽其详;此外,将交通、营养等补偿费用错误描述为“潜在获益”屡见不鲜;另外在关于试验步骤方面的问题,其典型问题表现为照搬研究方案中的试验步骤文本。换言之,是错误地以研究者视角,用专业逻辑方式罗列试验步骤。此处应从受试者视角,将受试者参与的全流程环节用通俗语言予以表述,以此帮助受试者充分获取真实信息,并在理解的基础上实现真实的自愿选择。

3.4“信息、理解、自愿”要素反思 从本次回顾性研究可见,尽管不同药物分期在不同申办者中会有差异表现的常见问题。但根本仍反映出研究者对法律法规的理解掌握不足,且随着数据的时代发展,其对信息数据的安全意识未同步跟进。《纽伦堡法典》从颁布至今,知情同意的原则经历70年发展,“尊重、自主、自愿”的原则始终不变。无论时代和科技如何发展,知情同意的过程应始终体现在对信息的充分获取基础上,保证其正确的理解,最终实现受试者的自主选择,这是知情同意内涵三要素“信息、理解、自愿”表达[10]:首先,充分的信息,应基于受试者的视角感受予以描述和传递,而不是忽略受试者的主体角色,用研究者视角去描述研究过程和相关问题。然后,应避免理解性误导。类似“参与试验,将会获得临床医生更多的临床关注”,已突破了“可随时退出试验而医疗待遇保持不变”的法规底线。最后,是自愿的内容覆盖面,仅限于本次确定性研究的确定性内容,“顺带”要求获取今后不确定性研究的一次性授权是不可取。

随着科技发展,知情同意甚至从传统的“文本+告知过程”的签署形式已逐步衍生出电子化、视频化的多元化过程[11-12]。然而,无论知情同意以何种形式发展演变,有关知情同意的核心要素“信息、理解、自愿”自始而终须贯穿其中。就申办者及研究者而言,从现有问题出发,增强相关法律法规内涵理解,在目前知情同意书的内容框架标准基础上,进一步细化其文本逻辑内涵和价值表达,注重以受试者视角思考,确保“信息、理解、自愿”三要素公平公正性的充分体现,是解决现有知情同意书撰写问题的根本。