再探“伯特霍尔德·劳弗档案”中的《上海胡琴》

2021-07-27郭羿努

郭羿努

内容提要:“劳弗特藏”中的中国录音资料保存了20世纪初期流存于中国的十余个乐种和多种方言的口头表现形式。为以往只能通过文字记载和乐谱去想象早期音乐的历史研究,提供了难得的研究当时民间音乐体裁形态,以及艺人之间的生存、行艺和流动关系的音频资料。本文围绕2020年《中国音乐》第二期发表金桥所撰《石破天惊二弦传奇——“伯特霍尔德·劳弗档案”胡琴演奏曲探析》一文所引发的讨论,通过对该胡琴曲的查证分析,讨论了“胡琴独奏曲”与“曲牌联缀”之间的关系。并深深感到:戏曲器乐曲牌或者说曲牌化的器乐思维,提供给我们的并不仅仅是一段旋律、一种节奏型或是一个发展动机,而是一个因叙事而来的中国传统音乐创作手法。因此,“石破天惊”的并不是我们听到胡琴独奏曲在近现代历史中被推至的时间维有多早,而是从新发现戏曲器乐曲牌的结构、旋律特征、连接手法的高度合理化、程式化、艺术化,发现以曲牌联缀为结构方式的“中国传统作曲技法”以及胡琴演奏技法的成熟度。

“劳弗特藏”(Laufer Collections)是美国印第安纳大学传统音乐档案馆(The Archives of Traditional Music at Indiana University,简称ATM)对德裔美籍人类学家、历史地理学家、汉学家伯特霍尔德·劳弗(Berthold Laufer,1874-1934)于1901-1904年在中国北京与上海两地所录制的蜡筒录音藏于该馆的部分之命名。2018年,该馆启动了对该特藏的数字化转档,并联合美、中学者启动了一个名为“中国最初录音”的出版项目。2019年暮春,该项目的美方代表来到中国,并连续在北京和上海举办了具有“档案归家”意义的圆桌会议,以重新唤起各界对这份档案资料的重视。

“劳弗特藏”中的中国录音资料确实重要。不仅仅因为它的录音年代“最早”(虽然从19世纪末就有人在中国使用录音技术录音,而ATM 的专家也曾找到了1899年录制于宁波的诗歌吟诵,我们也不能排除有更早的“探险记录”或“商业录音”。但目前存世可听并且是实地记录的最早的音乐录音,似乎还是以劳弗为标志①),更重要的是这批录音记载了20世纪最初几年中国几个重要地方的民俗社会,关注生活细节的人类学倾向。我们在聆听这批录音时,最深刻的印象便是它们的现场感,具有“听劳弗的录音,感觉就在街头。”②而不似后来年代的许多录音师,有着要求声音特别“干净”的洁癖或音乐的“纯美”。正因为如此,这批录音中涉及民歌、曲艺、戏曲,以及笛子、琵琶和胡琴等独奏或合奏器乐曲等,保存了20世纪初期流存于中国的十余个乐种和多种方言的口头表现形式。为以往只能通过文字记载和乐谱去想象早期音乐的历史研究,提供了难得的研究当时民间音乐体裁形态,以及艺人之间的生存、行艺和流动关系的音频资料。

一、《上海胡琴》引发的问题

在这批资料中,有一首标注为scy2931的胡琴独奏录音,出现于以京剧《五台山》命名、共有72条录音的档案包中。应该说这首胡琴曲一经曝光,便吸引了学者们的注意。在大陆学者中,乔建中教授应该是第一位听到这首曲目的,他认为该曲演奏放到那个时代来说是很精彩的,并据此认为“劳弗特藏”中涉及很多未知的民间音乐大师。③而上海音乐学院音乐学系副教授金桥博士在聆听了录制于1901年的scy2931后,非常激动。作为从小学习二胡出身的音乐史学工作者,他对胡琴有着天然的敏感。很快,他便根据录音在二胡上试奏,并做了记谱分析。一篇《石破天惊、二弦传奇——“伯特霍尔德·劳弗档案”胡琴演奏曲探析》(以下简称“金文”)由此而生。文中将这首乐曲暂时命名为《上海胡琴》(为叙述方便,本文也将沿用这一命名),认为它“既非即兴表演也非戏曲伴奏,而是一首经过精巧构思的独奏曲”④,并且应该是目前能听到的“第一首胡琴曲”,并且将该乐曲与刘天华、阿炳的作品进行了比较分析,认为该乐曲应该作为“可与《病中吟》《良宵》《二泉映月》《听松》等经典作品并列为20世纪上半叶中国胡琴类民族器乐曲中最重要的传奇录音”。⑤此外,在演奏技法的分析中,作者也指出该乐曲音准把控相当精准,不仅左手的滑音、颤音、波音,右手的分弓、连弓、震音等具有丰富的弦乐技法表现力,且多次出现大跳音程,包括“横跨音域两端的十二度大跳”;更重要的是乐曲的音域之宽,说明了那个时代已经存在“换把”技术⑥,进而“打破了我们对于传统二胡左手基本不换把位只能‘老少翻’”,以及“对以往二胡音乐‘技法粗陋、音域狭窄’的固有认识”。⑦

该文发表后,无疑让音乐界感到振奋。但当微信公众号《江南雅韵》以附着该曲录音的方式转载该文后,迅速引发了围绕该胡琴曲属性的小范围讨论。讨论的要点有二:(1)二胡艺术家邓建栋认为“严格意义上来说,其还不能算是一首二胡的独奏曲,充其量是戏曲中曲牌的变奏,不具备作为独奏曲的要素,而且从音色上似乎像是中音板胡! 所以,以此作为改变二胡历史的依据颇有点牵强”⑧。就此,金桥的看法是:“看到了邓建栋对《上海胡琴》的评价。我觉得可能他对‘独奏曲’(solo)的理解不太明确。所有非伴奏、重奏、合奏的单件乐器演奏乐曲,都可称为独奏曲,包括变奏曲、练习曲等等。《上海胡琴》具有明确的音乐主题,严格的曲式结构,多样的旋律展开手法……只要通读全曲乐谱,不难看出该乐曲已具备一首器乐‘独奏曲’的所有要素。”⑨(2)戏曲音乐研究专家张刚认为:“这是戏曲剧目《拾玉镯》中的一段表演伴奏,京剧和梆子戏都有。”⑩后者的意见直接将“独奏曲”的判断推到了另外一个实证性的焦点,余下的问题似乎就只是查证它是《拾玉镯》中的哪一段,以及它使用的是什么乐器。

然而,“劳弗特藏”出版项目课题组在查证中却深深感到,用“是”与“否”回答上述两个方面的问题,表面上看是简单的;但其中蕴含着的音乐学问题,也许更具有学术意义。本文将以笔者围绕这一“查证”的作业内容与思考,展开讨论。

二、从京剧《拾玉镯》到河北梆子《拾玉镯》

2020年4月,笔者收到导师萧梅教授发来由马珍珍主演的京剧《拾玉镯》录像⑪,希望将其与《上海胡琴》的录音作一个比较,以寻迹关系。初听两段录音,感觉上似是而非。由于事先知道这份工作的目的,所以我首先关注了“金文”对这首乐曲的音乐分析。“金文”认为该曲的结构“可分为速度逐渐加快的三个段落”⑫,这与笔者初听该录音时的直觉一致。由于“金文”未详细说明这三个段落的具体分段位置,笔者首先根据文中对乐曲第一段“发展方式”的叙述推测,第一段的结束是位于笔者记谱的第41小节。而在他的记谱中所展示的末乐段是从第104小节开始,由此可知作者三段的结构应该为第一段第1-41小节,第二段第42-103小节,第三段第104-126小节。

谱例1 第一段结束第41小节

谱例2 第二段末句第103小节

谱例3 第三段开始第104小节

这一完整结构的器乐曲对应京剧《拾玉镯》的哪一段?笔者主要是从胡琴曲结尾处令人印象最深的一个滑音+三声拨弦,判断它与该戏开始部分“喂鸡、扯线”片段中孙玉娇最后的咬线相关(尤其是胡琴曲中乐器的用弦材质形成的音响效果)。于是,笔者将对比分析的焦点锁定在该戏中“喂鸡、扯线”片段中的【柳青娘】【海清歌】【花梆子】【行弦】四支器乐曲牌。

谱4 滑音+三声拨弦

笔者首先找到【海清歌】与《上海胡琴》第二段的旋律对应关系。与【海清歌】相比,胡琴曲除有少数几处出现旋律的省略之外(第5小节、第15小节、第18小节),其余旋律基本吻合。

谱例5 《上海胡琴》、海清歌对比

但以这条线索继续寻找《上海胡琴》乐曲中的第一段和第三段与【柳青娘】【行弦】【花梆子】在旋律上的关联时,能够对应的却不太多。或许这首胡琴曲确实是一首在【海清歌】基础上变奏、发展而成的独奏曲?

困扰之时,凌嘉穗同学提示笔者,在课题组初次听辨、整理“劳弗特藏”中《五台山》系列其他录音的过程中,发现美方最初提供的该系列为京剧《五台山》,但通过内容的分辨,发现其中涉及《五台山》剧目的部分只有14首录音(scy2861-scy2874),之后便是剧目《翠屏山》(scy2875-scy2920),而scy2921之后还有一些其他的小调和“合奏”“独奏”曲录音也标注在这个京剧《五台山》的档案包中,其中包括一些丑行使用苏白的插科打诨,以及滩簧、念佛调“摩诃萨”等。而《上海胡琴》,则就出现于这个系列的最后部分。可见名为《五台山》的系列录音,其实是一个包含了三个不同内容部分的合集。随着对录音分析的深入,我们发现这一系列中的《翠屏山》,唱腔和念白同样出现了大量的杂糅,既有京剧的唱腔,又有梆子的唱腔,既有京白,又有苏白。这个经验提醒了我,或许要到与京剧有关的梆子腔剧种中去寻找线索。而京剧《拾玉镯》剧目本身源于河北梆子的传入,所以笔者则将目光从京剧《拾玉镯》,转向了河北梆子《拾玉镯》相同段落的曲牌。

同一出戏,由于剧种的不同,在曲牌的选用上亦有变化。河北梆子《拾玉镯》的各种版本中,“喂鸡”片段最为常见的曲牌联缀为【洞房赞】+【海清歌】+【一马三箭】+【花梆子】。所以,我们将胡琴曲的第一段与第三段与河北梆子器乐曲牌【洞房赞】及【一马三箭】作了对比,发现它们之间高度相似,加之原先对比出来的曲牌【海清歌】是京剧与河北梆子共用的,因此,《上海胡琴》的三段旋律完全对应上了河北梆子《拾玉镯》中“喂鸡、扯线”片段所使用的四支曲牌。

谱例6

谱例7

至此,《上海胡琴》与河北梆子《拾玉镯》之间的关系浮出水面,即胡琴曲可能就是当时在上海滩的民间艺人所奏河北梆子《拾玉镯》中“喂鸡、扯线”这段“做工”戏的“场面”(即戏曲器乐伴奏)。查证至此,笔者似乎已经完成了作业。然而导师认为作为音乐学的分析,也许刚刚开始。为什么戏曲中的曲牌联缀,当脱离其演剧语境的提示,能以成熟的、经得起曲式结构、旋律发展手法分析的、结论为“经过精巧构思的独奏曲”面目出现呢?在相关是否“独奏曲”的属性分析,或这本是戏曲“场面”判断之后,我们应该继续思考什么?

三、河北梆子《拾玉镯》“喂鸡、扯线”使用曲牌再析

笔者认为,《上海胡琴》属性为何,是器乐伴奏还是胡琴独奏,从根本上并不会影响这首乐曲本身在音乐上的艺术性。这让笔者想到了一枚硬币的两面。如果说“金文”看到的是“一枚硬币的正面”,那么从曲牌的角度对《上海胡琴》再解读,我们又能看到这枚硬币背面的何种样貌呢?

1.曲牌联缀

在整个“喂鸡”片段中,【洞房赞】作为开头,转入【海清歌】,直至“喂鸡”的完成。从戏中的孙玉娇坐下开始“搓线”,曲牌由【海清歌】转向了【一马三箭】与【花梆子】的交替使用,直至完成最后的扯线,旋律形成了一个完整的头、身、尾三部结构,从板式布局上来看,则是从“二六”过渡到“垛子板”。这样一种速度上由慢到快的布局,构成了以速度变化体现情绪变化进而呼应旋律衍展的完整结构。

对比“金文”从独奏曲的角度来看该器乐曲牌联缀,则完全符合:“第一大段中的节奏运用较为均衡,以对称性为主的节奏给人以‘四平八稳’的听觉感受;第二个段落不仅速度逐渐加快,节奏的运用也出现了新的元素,频繁显现的切分节奏和附点音符,使这一段落的音乐气氛更多了一份动荡不安;末乐段中,独奏胡琴以类似锣鼓‘急急风’的节奏掀起高潮,在激越的旋律和铿锵的节奏中结束全曲。”⑬

值得注意的是,虽然在没有戏曲曲牌线索的提示下,“金文”体现出了对《上海胡琴》大结构的敏感嗅觉。但关于《上海胡琴》更为精确的分段界限,笔者有不同看法,这就涉及以器乐曲牌为线索的具体连接手法。

2.曲牌联缀的连接、扩充手法

在不同部分旋律之间的连接手段上,不管是京剧还是河北梆子《拾玉镯》的“喂鸡”片段,均出现了合头换尾的手法。

比如,在京剧中可以看到在【柳青娘】接【海清歌】时,旋律开始处几乎相同,都是以开始,在【柳青娘】经过两次加花反复之后结束。判断牌子交接的旋律出现在了第13小节【柳青娘】和第43小节【海清歌】上。

谱例8 京剧《拾玉镯》柳青娘接海清歌

谱例9

随着剧情的发展,从“喂鸡”到“扯线”涉及【海清歌】与【行弦】【花梆子】的连接。相对于“喂鸡”片段两支牌子的连接方式,“喂鸡”到“扯线”则相对简单。依场上演员的表演程序而定,以谱例4第二小节【海清歌】的结束落音连接到【花梆子】的,再以【花梆子】不断重复的,作为【行弦】的一个连接或者说“预示”,并最后以流畅地完成【花梆子】到【行弦】的过渡。

谱例10 三支曲牌的联缀

同理,河北梆子中的四支曲牌结构以及连接、扩充手法类似,作为开头的【洞房赞】在经过三次加花反复之后,以“同头”的方式接入【海清歌】。再由【海清歌】过渡到【一马三箭】与【花梆子】。所以,以曲牌为单位划分出的《上海胡琴》结构为:第一段第1-45小节,第二段第46-93小节,第三段第93小节至结束。

谱例11 《上海胡琴》第一段【洞房赞】

谱例12 《上海胡琴》第二段【海清歌】

谱例13 《上海胡琴》第三段【一马三箭】

通过曲牌分析的视角,笔者深感《上海胡琴》在曲牌联缀上的合理性,以及由这种曲牌联缀手法上“无明显痕迹”所体现出的“艺术性”。回溯上文“《上海胡琴》是什么”的讨论,我们可以发现有歧义的不同观点的背后,似乎只有两个立场。针对《上海胡琴》只能算作曲牌变奏,或“所有非伴奏、重奏、合奏的单件乐器演奏乐曲,都可以成为独奏曲(solo),包括变奏曲、练习曲等等”,两种角度的音乐分析都告诉我们一个明显的事实,即这首胡琴曲具有明确的音乐主题,严格的曲体结构,多样的旋律展开手法……并具备一首器乐“独奏曲”的所有要素。不同的观点,都只是对“独奏曲”与否的判断,建立在各自对于“独奏曲”的理解上。而关于“戏曲伴奏”和“独奏曲”之间的歧义,也令笔者发现了一个有趣的问题。即从某种意义上,我们并不能说这段体现了戏曲伴奏曲牌联缀的“独奏”录音,就是“戏曲伴奏”。倒不是因为这段录音中胡琴的演奏者并在为现场的戏曲表演“伴奏”,而是我们发现这段录音的演奏速度,要比戏曲中的“场面”慢。这也是为何《拾玉镯》中相关曲牌板式的乐谱记写为2/4,而遵照录音“本真”的角度来说,“金文”的记谱为4/4,可能更为符合乐曲的整体速度。

由此可见,语境的剥离,无论对录音中的第一演奏者,还是对听者,在缺失演员身段表演画面的情况下,速度是可变的。而在没有器乐曲牌线索的提示下,光凭这段速度较慢的录音,基于我们的“音乐学习”背景,将这首胡琴独奏的器乐曲牌联缀与一段具有完整结构的“器乐化独奏曲”相联系,也是“顺理成章”的:原本欢快的【洞房赞】放慢一倍变成4/4之后形成《上海胡琴》的第一部分,由同头的方式连接同样被放慢一倍的【海清歌】形成第二部分,再过渡到变为2/4【一马三箭】【花梆子】,自然而然地形成了“尾”。从而体现出中国传统器乐结构中的“头”“身”“尾”结构。而返回剧目,加上戏曲身段表演之后,该乐曲就又回到了有故事、有情节、有起有伏的“做工”戏片段的器乐“伴奏”。然而,当我们将“演奏形式”“戏曲表演”“器乐曲牌”等概念暂时悬置,这一段“场面”或说“伴奏”,完全可以符合“独奏曲”的艺术标准。正如梅兰芳所说“打鼓的拉胡琴的又必须有一些独奏的倾向,不能对舞蹈仅仅采取‘随’的办法”⑭。

当我完成上述分析后,导师再次提问,为何作为“戏曲伴奏”的《上海胡琴》,其体现出的“艺术性”完全符合一个作为“胡琴独奏曲”的标准呢?是否可以扩展对曲牌联缀所形成的完整结构的思考呢?

四、戏曲表演蕴含曲牌结构手法的启示

从器乐的发展历史来看,至少在西方,很长一段历史内,器乐亦为声乐的“伴奏”而存在。直至16世纪文艺复兴时期,作曲家才开始探索鲁特琴和管风琴作为独奏乐器的能力,发展了纯器乐的形式:主旋律和变奏。如果将主旋律与变奏作为纯器乐形式的标志。那么胡琴“器乐化”的节点,可能就要往前追溯到曲牌是如何从声乐中脱离出来,成为独立的器乐牌子了。比如,京剧器乐曲牌中的【清牌子】,就是在吸取昆曲的声乐曲牌进而形成无唱词的纯器乐曲牌。而从前辈音乐学家对戏曲音乐以及传统乐种的研究看,“器乐化”过程亦有两条路径,一种脱胎于声乐作品,并形成了专门的器乐曲或者独奏曲;另一种则存在于诸如戏曲一类的综合表演形式中,比如“文场”和“武场”。然而,同为音乐的叙事,戏曲之“戏”之叙事与音乐叙事之间的关系,也许有助于我们更深地体会前述曲牌联缀所蕴含的艺术性。

当我们将整段“喂鸡、扯线”的“做工”表演以时间顺序展示,可以发现其中最为重要的四个节点:(1)开门;(2)回屋搬凳坐定;(3)数次搓弦;(4)咬线。这四个表演环节正好对应了四支器乐曲牌的连接与更换。在这一大段的“做工”片段中,有两个关键点:器乐曲牌与联缀的完整结构;器乐与唱腔的关系。

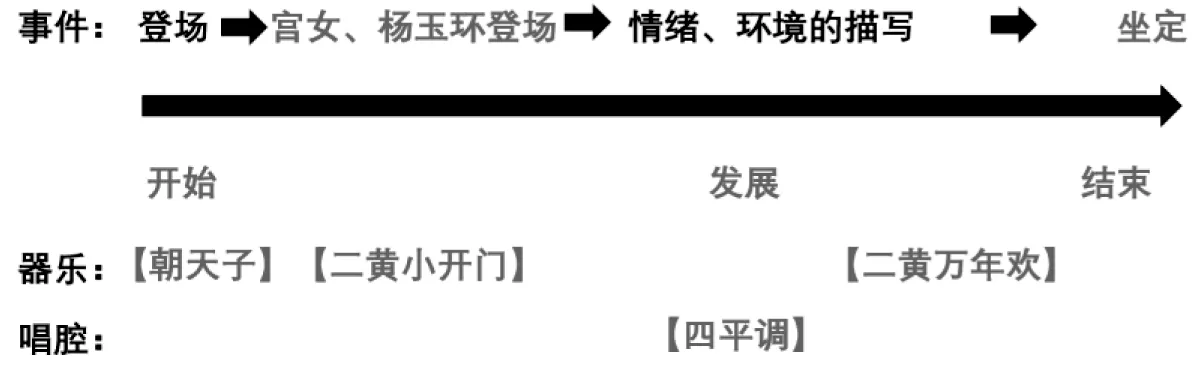

图1

在笔者聆听的诸多京剧版本中,陈永铃版本的京剧《拾玉镯》“喂鸡扯线”片段,其“开门”到“回屋坐定”部分,是以【柳青娘】贯穿,直至回屋搬凳子“坐定”之后,才转换为【海清歌】。而刘路遥等人的版本中,从孙玉娇“开门”起,就只用了【海清歌】进行反复,支撑“搓线”前的所有表演。河北梆子中同样也存在这种情况,齐云坦、李晓等人的版本在“开门”起便是以【海清歌】反复至“搓线”,而在毕如心的版本中,则在“开门”时选用了其他曲牌,进入“坐定”之后才转为【海清歌】。但在两个剧种多个版本的比较中,“回屋坐定”的转折,一定会出现【海清歌】。也就是说,一个器乐牌子的旋律、一段曲牌联缀的“伴奏”,一定会有其中的“变”与“不变”。结合剧情,完全可以根据人物的性格、情绪基调、事件环境以及行当等诸多因素,在保证不影响叙事的条件下,对符合条件的曲牌进行相应的更换。上述《拾玉镯》“喂鸡、扯线”中器乐曲牌的选用,笔者曾询问重庆市京剧团琴师刘成煌。他说:“这出戏里除了【柳青娘】,还有【斗蛐蛐】,因为它们都可以用来表现小姑娘活泼的那种场景”,这也从某种层面上,说明了在同一剧种中的同一剧目,虽然出现诸多不同的曲牌变化,但单独分析其音乐时,总会发现其结构的高度完整性。此外,也告诉我们,琴师们在设计“场面”以支撑“做工”戏的情况,可以说孕育着器乐曲牌的各种不同组合,并不失为一种中国古典的“作曲”典范。

比如徐兰沅在设计《贵妃醉酒》中“醉酒”片段的器乐牌子上提到过:“‘醉酒’这一场戏完全是演员的舞蹈身段表演。音乐伴奏过去也是用的【柳摇金】,可是就是以一个调反复连奏,我感到很单调,特别是京剧舞台上最忌讳重复。另一个最主要的问题就是舞蹈身段美,而音乐却不能有机地对舞蹈起着‘烘云托月’的作用。因此我曾试图用组曲的形式来伴奏,结果感到乱,这个不成就改用翻调变奏,结果很好。”⑮

回到《贵妃醉酒》的戏曲表演与场面整体分析,我们看到:在得知万岁爷驾转西宫之后,杨玉环开始借酒消愁。分别饮过“龙凤酒”与“通宵酒”,此时的杨贵妃已经有所醉态,但方觉不够。于是“脱去凤衣,看大杯伺候”,开始了长达20多分钟的“做工”表演。相比于《拾玉镯》,四支曲牌联缀的器乐演奏,“醉酒”的器乐则只用了【柳摇金】一支曲牌贯穿在20分钟的片段中。然而,为了避免单牌子重复演奏的倦怠感,徐兰沅在其中根据剧情的发展,分别在五个转折的部分,进行了“翻调”的演奏。由乙调起,在杨玉环离席酒醉瘫倒时转到正宫调,并随杨玉环由舞台中央台步下台更衣时,转换为六字调。之后高力士与裴力士搬花环节又转为凡字调,在杨玉环即将再次上台之后转为小工调直至整个片段完成。这种调式的变化,形成了一个杨玉环醉态从始至终的描写。

从结构完整度的角度来看,无论是《拾玉镯》“喂鸡”的曲牌联缀,还是《贵妃醉酒》“醉酒”的单牌子循环发展。当我们把整个戏曲片段作为视角切入时,其核心就是【海清歌】【柳摇金】,而其他器乐曲牌的出现或者运用“翻调”的手法扩充,都是为了丰富以【海清歌】【柳摇金】为核心的旋律,从而形成完整的乐曲叙事结构。而当我们进入到这些片段中的各个器乐曲牌时,其中的核心旋律就是每个单牌子用以扩充反复的中心。这也是我们在其中看到音乐主题发展的逻辑。

“戏曲者,谓以歌舞演故事”,主体是剧情,载体是歌舞,手段则是“唱、念、做、打”。也正是由于故事结构的存在,“唱、念、做、打”也具有了相对完整的结构以及叙事方式。无论是从唱腔的跟腔伴奏剥离出曲牌演奏,或于“做工”戏剥离出演员的身段,都潜藏着器乐在其中的可被独立出去的“叙事结构”。即便以唱腔伴奏为例,李玉茹版本的《贵妃醉酒》从开始至唱腔“冰轮海岛初转腾”结束为例。

图2

在故事情节的开端选用器乐牌子【朝天子】以描写故事发生的场景。结束之后高、裴两位宦官登场,以念白的形式引出之后杨贵妃登场。宫女与杨贵妃开始登场则选用【二黄小开门】。直至杨玉环身段表演完毕,接【四平调】唱腔。而在唱腔完成之后,以【二黄万年欢】作为整个片段的结束。此时的器乐牌子,并未像《上海胡琴》(《拾玉镯》)那样以曲牌联缀的方式表现故事的起、承、转、合,在曲牌与曲牌之间或多或少地填充了念白、唱腔。但从整段戏的器乐音乐来看,更像以四支器乐曲牌,对作为这段音乐所要展示的核心——唱腔【四平调】,进行“包裹”的工具,或者说结构上的填充。因此,从某种角度来说,由于戏曲对于剧情、人物性格、情绪基调、环境等因素已经有了一套成熟的程式性的叙事手法和与之配套的唱腔和器乐曲牌。所以当我们剥离唱腔和文辞,“戏”与“曲”依然保持着一种特殊的情节性和故事性的整体配合,并形成了一种独特的音乐表现。

此时,重新看待器乐曲牌伴奏与胡琴“器乐化”独奏的关系,便可以发现它们并非二元对立关系。换而言之,《上海胡琴》是“伴奏”还是“独奏曲”的区别,仅仅是我们看待它的角度不同。两种看法本身就不存在矛盾,并且在适当的条件下可以相互转换。当我们站在传统戏曲器乐曲牌的角度去触摸《上海胡琴》时,它头、身、尾的结构,由慢到快的板式布局,合头换尾的曲牌连接手法,伴随着孙玉娇舞台上的开门、喂鸡、扯线的动作,可以归属为戏曲场面。而以纯器乐的角度看待《上海胡琴》时,其音乐本体具有了另一种生长的生命——成为一段被记录在蜡筒上的胡琴独奏曲。而其中最重要的是,我们看到了戏曲音乐自身所具有的音乐创作手法本身具有的、让当代人通过所谓“音乐分析”而判断的成熟性。

戏曲器乐曲牌或者说曲牌化的器乐思维,提供给我们的并不仅仅是一段旋律、一种节奏型或是一个发展动机,而是一个因叙事而来的中国传统音乐创作手法。因此,“石破天惊”的也许并不是我们听到胡琴独奏曲在近现代历史语境中能够被推至的时间维度有多早,而是从新发现戏曲器乐曲牌的结构、旋律特征、连接手法的高度合理化、程式化、艺术化,发现以曲牌联缀为结构方式的“中国传统作曲技法”以及胡琴演奏技法的成熟度。它确确实实印证了“金文”引述已故音乐史学家陈聆群教授的话:“像华彦钧这样身怀绝技而有卓越创造的民间艺人,在近代中国何止万千!”⑯

反观当代的音乐教育中,以笔者这一代的知识构成里,往往认为“曲牌联缀”或“板式变化”甚至于“翻调”,“从作曲技巧上来讲,则显得太简单和落后”,进而排除在专业作曲教学之外。这不能不说是一种“世纪的遗憾”,也昭示我们需要在反思中向传统学习的紧迫。这是笔者通过对“劳弗特藏”一首胡琴曲的辨析工作所深深体会到的。因此,笔者完全同意“金文”最后的结论:“过去的一百年里,中国人一直在不断地向西方学习,然而在追求世界潮流和现代化的过程中,有多少宝贵的民族文化‘基因’,被有意无意地淡忘、抹平、漠视乃至抛弃?学习西方音乐先进的技法理论固然必要,而千百年来形成的传统民间音乐形式,更是发展中国新音乐必不可少的基石。”⑰

注释:

①参见Hartmut Walravens,“Popular Chinese Music A Century Ago:Berthold Laufer's Legacy,”in Fontes Artist Musicae,Vol.47,No.4(October-December 2000),pp.345-352.

②见2019年4月26日“澎湃新闻”专稿中对萧梅教授的采访。

③据萧梅教授转述乔教授与她的通话所言。

④参见金桥:《石破天惊二弦传奇——“伯特霍尔德·劳佛档案”胡琴演奏曲探析》,载《中国音乐》,2020年第2期,第57页。

⑤参注③,第59页。

⑥该曲音域达十二度,需要两个把位才能完成。

⑦参见注③。

⑧该观点由邓建栋发表于萧梅在微信朋友圈转发该文时的跟帖评论(2020年3月25日)。

⑨引自金桥给萧梅的微信。

⑩转引自微信公众号《江南雅韵》转载金桥论文后的留言曲评论(2020年3月26日)。

⑪该录像为CCTV 节目官网中播出的CCTV 空中剧院转播的节目,网址为:https://tv.cctv.com/v/v1/VIDE1365305461326637.html。

⑫同④,第58页。

⑬同④,第58页。

⑭徐姬传记录,许源来,朱家溍整理:《梅兰芳舞台生活四十年》,中国戏剧出版社,1987,第671页。

⑮徐兰沅:《我的操琴生活》,中国戏曲艺术出版社,2012,第39页。

⑯陈应时、陈聆群主编:《中国音乐简史》,高等教育出版社,2006,第223页。

⑰同④,第72页。