空间活动问卷的修订及信效度检验*

2021-07-08赵悦彤孙晓娟张向葵

赵悦彤 孙晓娟 白 倩 张向葵,4

(1 东北师范大学心理学院,长春 130024) (2 北京联合大学师范学院,北京 100011) (3 东北师范大学教育学部,长春 130024)(4 东北师范大学儿童发展研究中心,长春 130024)

1 引言

性别差异是空间能力中一个热门的研究议题。尽管结论不尽一致,但大部分研究结论都表明男性在多种空间任务中的表现优于女性,包括心理旋转和空间感知、空间关系、空间信息视觉化等(Hult & Brous, 1986; Maeda & Yoon, 2013;Voyer, Voyer, & Bryden, 1995; Yuan et al., 2019)。

越来越多的研究开始从环境输入(environmental input)的视角,探寻空间能力存在性别差异的原因。这些研究普遍强调个体在早期成长过程中所经历的有性别化差异活动经验的重要性,例如玩具选择、不同游戏活动参与度、成长环境地貌、活动范围、外出频率等等(Baenninger & Newcombe,1995; Doyle, Voyer, & Cherney, 2012; Schug, 2016;Vieites, Pruden, & Reeb-Sutherland, 2020)。童年是空间能力发展的关键期,童年的游戏活动则是这一关键期内的重要环境输入形式,而童年空间活动(childhood spatial activity)则是诸多环境因素中非常重要的变量之一。

在诸多童年期游戏活动中,男孩和女孩存在差异明显的偏好。4~5岁儿童在玩具选择过程中已经能够表现出较强的性别刻板印象(杜丹, 苏彦捷, 2005),男孩所偏好的玩具和游戏活动,普遍涉及较高的空间成分,例如交通类、建筑类等(Miller, 1987; Robert & Héroux 2004);而女孩所偏好的玩具和游戏活动,则普遍具有较低的空间成分,例如洋娃娃、布偶等(Voyer, Nolan, &Voyer, 2000)。

已经有很多研究发现童年空间活动与空间能力之间有着较强的关联性。例如,Serbin和Connor(1979)研究发现,不考虑儿童的性别,那些更多参与男性化的(或空间的)游戏活动的儿童比更多参与女性化的(或非空间的)游戏活动的儿童具有更好的空间能力测验表现。另有研究结果表明,在一段时间的训练和学习后,那些被分配到更多玩男性化的游戏活动组的儿童,比分配到对照组的儿童在后续空间能力测验中的表现更好(Sprafkin, Serbin, Denier, & Connor, 1983)。有研究进一步指出,适度男性化和中性化的玩具可能对儿童的发展产生最大的积极影响,因为它们更倾向于刺激智力和科学技能(Blakemore & Centers,2005)。总之,从环境输入的角度来讲,个体在包含不同空间成分的游戏活动上花费的时间不同,造成了个体空间能力上的差异。

也正是由于童年空间活动在个体空间能力发展中所起到的重要作用,越来越多的研究开始关注:哪些游戏活动促进了个体空间能力的发展?研究者开始围绕性别偏好和空间成分这两个属性对诸多童年游戏活动进行分类和整理,以期得到可靠的分类标准和测量工具。

这项工作起始于Bates和Bentler(1973)对游戏活动中性别偏好的梳理。Newcombe,Bandura和Taylor(1983)首次得到包含81项空间游戏活动的问卷,并将其划分为男性化的、女性化的和中性化的3个维度。Signorella,Krupa,Jamison和Lyons(1986)又进一步将其精简为一份包含30项空间游戏活动的问卷,且3个性别偏好类别下各包含10项空间游戏活动。Voyer等人(2000)开发出一份包含35项游戏活动的问卷,分别将18种玩具和17项运动划分为空间的和非空间的两种类别。最后Cherney和Voyer(2010)通过实证研究对被试在童年期所参与的游戏活动的性别偏好和空间成分进行划分,开发了空间活动问卷(Spatial Activity Questionnaire, SAQ),包含27个游戏活动项目,4因素结构,分别是男性化的–空间的、男性化的–非空间的、女性化的–空间的、女性化的–非空间的。该问卷为明确哪些游戏活动有助于个体的空间能力发展、理解空间能力的性别差异提供了有效的工具(Cherney & Voyer, 2010)。

空间活动问卷在北美和欧洲地区被广泛应用于回溯性发展研究,探究个体在童年期的空间活动与后续青少年期和成年期空间能力、大学生专业选择之间的关系等。例如,有研究应用该工具在大学生(18~35岁)中发现,学理工科专业的女大学生比文史类专业的女大学生在童年期更加偏好空间成分较高的游戏活动,心理旋转成绩更好(Moè, Jansen, & Pietsch, 2018)。针对美国和加拿大大学生(平均年龄19.85岁)的研究结果显示,童年空间活动参与度比性别更能够预测个体成年后的水位测验(Water Level Test)成绩和数学成绩,这项研究进一步巩固了空间活动问卷的价值,强调了童年活动对于提升成年期空间技能的重要性(Doyle et al., 2012)。一项面向高中生(平均年龄16.61岁)的研究发现,童年空间活动参与度能够预测青少年期空间活动参与度,青少年的空间活动参与度又能够进一步预测他们的空间思维能力和空间思考习惯(Peterson, Weinberger, Uttal,Kolvoord, & Green, 2020)。

鉴于该问卷在上述多个地区的广泛应用,以及国内尚未有研究对中国文化背景下的游戏活动进行实证研究的分类和总结,目前国内尚缺少能够区分出中国人群的童年期游戏活动的性别偏好和空间成分的工具。本研究旨在对空间活动问卷进行中文版修订和信效度检验,为后续空间能力发展影响因素等主题的回溯性发展研究提供可靠的工具。

2 研究方法

2.1 被试

采取整群方便抽样法,选取吉林省、浙江省和四川省的3所高校作为数据采集点,分别于2019年11月和12月得到4份样本,总样本量为2988。

样本1用于多元方差分析和探索性因素分析。最初共收集了2302份线上问卷数据,剔除70%以上题目一致性作答的问卷,结合迫选题和诈选题共计筛选得到有效问卷2141份(n1=2141)。有效回收率为93.01%。其中,男生1005人,女生1136人;理工类899人,文史类987人,艺术体育类255人;平均年龄为19.63±1.53岁。

样本2和样本3同时用于验证性因素分析。确定问卷条目和结构后,再次随机抽取吉林省和浙江省的大学生被试进行测查,收集到原始问卷890份,经过筛选得到有效问卷847份,有效回收率为95.17%。其中,来自吉林省的样本2(n2=440),包含男生203人,女生237人;理工类199人,文史类241人;平均年龄为19.80±1.39岁;来自浙江省的样本3(n3=407)包含男生230人,女生177人;理工类198人,文史类190人,艺术体育类19人;平均年龄为19.49±1.47岁。

样本4用于重测信度检验。确定问卷条目和结构后,时隔4周,从样本1中再次招募大学生(n4=202)参与重测。其中,男生98人,女生104人;平均年龄为19.61±1.41岁。

2.2 研究材料

根据以往关于童年活动问卷的研究(Bates &Bentler, 1973; Cherney & Voyer, 2010; Newcombe et al.,1983; Signorella et al., 1986; Voyer et al., 2000)所用到的工具,筛选游戏活动,从中剔除了一些中国儿童不太可能接触到的游戏活动,例如冰球、棒球等。接着随机访谈了来自中国北方和南方的大学生各20名,额外收集了一些中国儿童经常玩的玩具/游戏活动,例如益智解锁(孔明锁、九连环)、翻花绳、中国象棋、跳皮筋、跳房子等;并对一些内容和形式非常相似的游戏活动进行了替换,例如将西方的躲避球换成了丢沙包。经过对项目的删减、补充和替换,最终得到100个条目的童年活动问卷,并编制成线上问卷。

被试所需要做的是评定他们在童年期(3~12岁)进行这100个游戏活动的频率高低。使用在线问卷调查平台设计和发布问卷,人口学变量等题目设置为选择题,而对于每个游戏活动的评定,则应用滑块题的形式来进行测查。在每一个项目后面呈现一条线段,被分割成为100等距,最左端的“0”表示“从不”,最右端的“100”表示“总是”,被试通过移动滑块,让滑块落在线段上的某处,对应的数字就代表被试在童年期玩这个玩具/游戏活动的频率。同时还测查了性别、年龄、成长环境等人口学变量信息。

2.3 施测程序与数据分析

由熟知测评程序的班主任(辅导员)老师选定大一至大三年级的学生,在自习课的时间呈现在线问卷的链接和二维码,统一施测,平均作答时间约为9分钟。在线问卷的首页清晰呈现了本次研究的主题与知情同意书,完成后将会在综合测评中的“集体活动参与度”一项增加少量分数,被试自愿选择是否参加研究。使用JASP 0.14.0分析数据。

3 结果

本研究期待减少变量(游戏活动)数目,以识别更少数量的、能够反映童年活动偏好的游戏活动。不过,本研究对于“均值加减三个标准差”排除极端值的经验性做法持谨慎的态度,应用该方法需要满足包括极端值在内的数据呈正态分布,且均值和标准差都极易受到极端值的影响(Miller, 1987)。因此,为了控制进入因素分析中的变量个数,研究只纳入那些中位数大于20(总分为100)的游戏活动。经过最初的筛选,得到了41个游戏活动进入接下来的数据分析。

3.1 性别差异分析

将3个数据采集点(吉林省、浙江省、四川省3所高校)作为控制变量、41个游戏活动评分作为因变量、性别作为自变量进行多元方差分析。结果发现,性别差异在数据采集点上没有交互作用(p=0.280),说明性别差异在3个数据采集点中没有显著差异,因此数据采集点将不再讨论。

多元方差分析的结果显示,在不同的游戏活动得分上存在显著的性别差异,F(41, 2099)=16.11,p<0.001,单一变量差异检测发现,在41个活动中,有28个活动存在显著的性别差异(p<0.001),效应量介于0.03和0.31之间。结果见表1。

表1 不同性别的大学生对41项游戏活动评分的描述统计及单变量检验结果

3.2 探索性因素分析

采用主轴因式分解法和最大方差正交旋转对样本1(n1=2141)、基于41个初始条目进行探索性因素分析,KMO=0.87,Bartlett球形检验χ2=6240.20,p<0.001。首先剔除那些因素负荷小于0.30的条目(10个),为了得到所有条目都只在某一个因素上具有高负荷的因素结构,再将存在交叉负荷的条目(拼图和涂色)删除。最后得到由29个条目构成的8因素结构,累计解释率为52.88%。

接下来进行因素解释。首先,考虑到研究目的,必须同时依赖于这样一个事实,即提取到的因素其实是反映了构成该因素的游戏活动所潜在具备的空间成分。本研究对游戏活动的空间成分(空间的、非空间的)进行划分时,主要参考以下3条标准:(1)Voyer等人(2000)对空间运动和活动的定义,即“当一项游戏活动有着明确的空间界限,要求个体能够使用空间关系、基本的物理定律(如重力)或者以上要素的结合,那么该项游戏活动是空间的”;(2)Doyle等人(2012)对空间玩具的判定标准,即“是否涉及到建构与操纵(例如积木、飞机模型)和空间中的运动(例如小汽车)”;(3)除此之外,本研究还充分考量一项游戏活动的多种玩法和规则下所涉及的空间成分,以判断其是“空间的”还是“非空间的”。本研究还依据多元方差分析结果作为判定因素性别偏好的客观指标。

其次,当落在同一因素下的游戏活动所具备的空间成分不一致的时候,本研究参考大多数条目的属性来对该因素命名,性别偏好的命名原则同理。探索性因素分析结果如表2所示。

表2 探索性因素分析结果

以往研究经常使用因素合并的方式来平衡所得因素结构的合理性和精简性。例如,有研究以数据结果来驱动因素合并,通过模型间的对比得到最优因素结构(郑建君, 金盛华, 马国义, 2009; 郑希付, 宫火良, 2006),也有研究依据研究构想和因素解释进行因素合并(方新, 钱铭怡, 罗珊红, 訾非,2006; 刘惠军, 高红梅, 2012)。为了让因素结构更为清晰、所包含的条目能更精准地反映所属因素的成分,同原始问卷的编制过程相似,本研究依据假设的因素构想和所得的因素解释与命名结果,将一致的因素进行合并,并将因素下不一致的条目予以剔除,例如为得到“中性化的–空间的”这一因素,合并了因素5和因素8,并将因素8下的悠悠球(男性化的)予以剔除;类似地,合并了因素3、因素4和因素6(剔除中性化的演奏乐器)以得到“女性化的–非空间的”因素;因素2中跳绳和踢毽子是非空间的游戏活动,剔除二者后剩余条目构成“女性化的–空间的”因素。

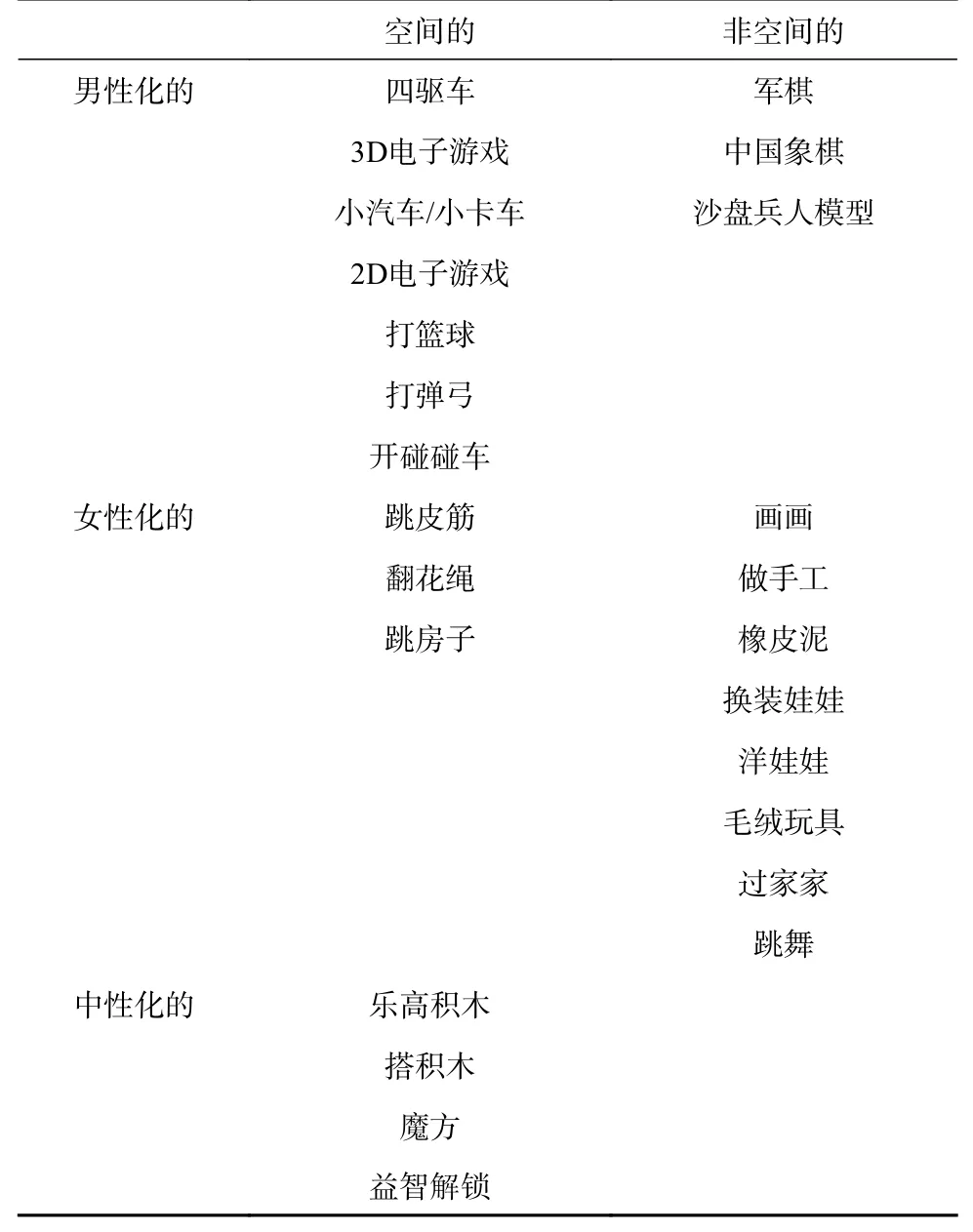

最终得到5因素结构、包含25项游戏活动的中文版空间活动问卷,如表3所示。

表3 中文版空间活动问卷

3.3 验证性因素分析

本研究修订得到的包含5因素的中文版空间活动问卷,由于在确定最终因素结构的时候存在条目剔除与因素合并,根据刘红云(2020)的建议,即研究者在进行探索性因素分析和验证性因素分析的时候均可以通过选取不同样本进行结果的比对,结合理论构想和以往实证研究来巩固因素结构。结合本研究的研究过程和目的,对于终版问卷结构验证比较谨慎,因此将吉林省和浙江省重新抽样得到的样本2和样本3同时用于问卷结构效度的检验。

分别基于样本2(n2=440)和样本3(n3=407)的数据,对含有25个游戏活动的中文版空间活动问卷采用极大似然法进行验证性因素分析,来验证结构效度,基于样本2的结果显示:χ2/df=4.80,CFI=0.90,TLI=0.90,RMSEA=0.07;基于样本3的结果显示:χ2/df=4.74,CFI=0.91,TLI=0.91,RMSEA=0.07,各拟合指数均达到良好标准,且各条目在所属因素上的标准化路径系数均在0.67~0.89之间,表明修订后的问卷结构模型合理。

3.4 信度检验

对样本1数据计算各因素的Cronbach’s α系数,对间隔4周收集的样本4的数据计算重测信度。结果如表4所示,信度良好。

表4 空间活动问卷各因素信度分析结果

4 讨论

4.1 与原版问卷的比较分析

因素结构上,通过探索性因素分析成功提取到了两个能够表征“中性化的–空间的”因素,即因素5和因素8,更契合最初的问卷结构构想,这在原版问卷因素分析结果中并未得到。

条目差异上,与原版问卷各因素下条目有较大出入的是2D电子游戏。原版问卷中,2D电子游戏被划分在“男性化的–非空间的”因素下。探索性因素分析结果显示2D电子游戏与3D电子游戏同属“男性化的–空间的”因素,说明2D电子游戏和3D电子游戏共同具备较高的空间成分。尽管3D电子游戏已经被证明比2D电子游戏更能发展空间表征(De Lisi & Wolford, 2002),但是2D电子游戏中包含的动作类游戏,能够帮助个体提升抑制干扰刺激能力、空间注意广度、视觉注意资源容量以及注意的动态恢复能力(张豹, 刘树辉,缪素媚, 黄赛, 2019),它们在空间能力表现中均扮演着重要的角色(Baenninger & Newcombe,1995)。关于其他条目的不一致,部分游戏活动是因为中国儿童的参与度较低未能纳入到探索性因素分析的过程中,部分游戏活动(例如乐高积木、搭积木等)是因为在中文版空间活动问卷修订过程中并未表现出性别偏好(在原始问卷中是男性化的)而形成了中性化的因素结构。可能的原因是,随着社会的发展和观念的进步,在越来越多的家庭中,女孩不再被限制玩那些曾被认为是专门设计给男孩玩的玩具、游戏活动,反之亦然(Idle, Wood, & Desmarais, 1993)。

4.2 中国特色游戏活动的空间成分

值得关注的是本研究通过访谈收集得到的具有中国特色的游戏活动,它们不仅提升了修订后问卷的生态效度,更令人惊喜的是,相当一部分都属于空间成分较高的游戏,例如打弹弓、翻花绳、跳皮筋、跳房子、魔方、益智解锁(孔明锁、九连环等)。这些游戏和玩具玩法灵活多样,能充分调动空间想象、距离估计等空间认知技能,进而促进空间能力的发展。

已经有研究者开始关注上述游戏和玩具在教育教学中的应用价值。例如,许世红和黄毅英(2013)将拆拼孔明锁作为有效的教学手段,来提升儿童的空间认知能力。孔明锁一般由几根原木相互制约组合而成,具有独特的榫卯结构,研究进一步指出,可以将原木设计为不同的颜色来提升儿童对其空间结构的理解、提升对立体玩具的兴趣,还可以设计正逆两个方向解锁来鼓励儿童主动探索和解决空间问题。沈康身(2012)总结并讨论了中国传统智力玩具九连环的结构、操作特点、计数函数等方面的内容,并指出我国民间还出现过多种形式的连环玩具,是中国传统的数学和空间玩具。结合本研究所发现的上述游戏活动所包含的空间成分,未来研究可以在明确益智玩具和游戏的益智成分和功能的基础上,探索更多提升儿童空间能力的本土化教学和训练方案。

4.3 问卷使用注意事项与说明

尽管于十年前开发的原始空间活动问卷仍然被广泛应用于当今大学生和高中生群体进行研究,但要注意该问卷可能存在的世代效应问题。建议未来研究在应用中文版空间活动问卷的时候注意选取的研究对象不应有较大的年龄跨度;并且,在限定被试群体年龄跨度的基础上,对结果的推论要相对谨慎。未来研究不必限于“男性仅评价男性化的游戏活动,女性仅评价女性化的游戏活动”,应邀请被试同时评价各个因素下的游戏活动参与程度,再依据自己关心的被试群体和研究问题进行相应的数据分析。

5 结论

修订得到的中文版空间活动问卷适用于中国文化背景下的群体,为以后关于童年活动经验影响空间能力的发展、解释空间能力的性别差异等领域的研究提供了可靠工具。