环境自我认同对大学生低碳行为的影响*

2021-07-08杨冠宇李淑敏

杨冠宇 李淑敏

(1 伦敦大学学院能源研究所,英国伦敦 WC1H 0NN) (2 北京外国语大学国际商学院,北京 100089)

1 引言

由气候变化所引发的环境问题正威胁着全人类的生存。尽管公众环保意识已有提高,但实际行动之少仍令人忧虑(韦庆旺, 孙健敏, 2013)。研究者需要重视公众行为转变工作,探索更深层次、更稳定的环保行为影响因素。

过去对环保行为影响因素的研究更多探讨环保态度和政策激励等方面的因素,但这些因素通常只能对特定环保行为有效。近年来,世界自然基金会与研究者呼吁探索环境自我认同对公众环保行为转变的作用(Crompton & Kasser, 2009)。Gatersleben,Murtagh和Abrahamse(2014)的研究发现,相对于环保态度,环境自我认同是更稳定的促进多种环保行为的因素。

环境自我认同(environmental self-identity)是指个体认为自己是一个对环境友好的人(van der Werff & Steg, 2016)。虽然环境自我认同对环保行为的影响已引起关注,但环境自我认同对具体环保行为如低碳行为(low-carbon behavior)影响的实证研究还很少,对该影响的作用机制和条件的研究更是缺乏。

自我决定理论(self-determination theory, SDT)由Deci和Ryan(1987)提出,该理论聚焦于人类行为的自主决定过程,区分了自主性动机和受控动机,其中内部动机属于自主性动机,而外部动机属于受控动机。基于该理论,本研究首先探索环境自我认同如何通过影响个体内部动机从而影响其环保行为。同时,个体行为并不总是源自内在激励和兴趣推动,在环境保护领域需要综合考虑社会因素等外部激励对内部动机的促进或削弱作用。

van der Werff,Steg和Keizer(2013)将内部动机分为责任型与愉悦型,而根据价值观–自我认同–个人规范模型(value-identity-personal norm model, VIP),环境自我认同可通过影响个人规范间接促进环保行为(van der Werff & Steg, 2016),其中个人规范就属于责任型内部动机。然而,环保型人士践行环保行为,还可能是为了追求满足感、成就感等愉悦型内部动机,如热光效应(warm glow),即个体预期从低碳行为中获得的积极成就感。而这种愉悦型动机在环境自我认同对环保行为影响中的作用研究还没有引起足够重视。同时,环境自我认同对环保行为的影响机制研究仅关注内部动机是不全面的,基于自我决定理论,外部动机和自我认同的结合,可以内化外部激励,形成自主性动机(Ryan & Deci, 2000)。社会规范(social norm)作为外部激励,近年已成为国外机构常用的环保行为转变工具(世界银行, 2015),因此本研究将进一步探索社会规范如何影响内部动机以及内部动机到行为转变的过程。

1.1 环境自我认同对低碳行为的直接影响

低碳行为是指减少个人碳足迹的行为,如绿色消费、节约用电(Testa, Cosic, & Iraldo, 2016)。根据内部激励机制以及身份理论,个体自身的环保定位可以引发相应行动的内部动机,激发个人以践行环保来展示该身份(Sparks & Shepherd,1992; van der Werff et al., 2013),所以个体越是自我定位为环保型,其展现亲环境行为的可能性也越高。实证研究也证实了环境自我认同可以促进各类具体的环保行为。Gatersleben等(2014)调查了2694名英国居民,发现消费者环境自我认同能够正向预测其亲环境行为。Xu,Wei和Chen(2019)指出,中国游客的环境自我认同可通过影响个人规范而促进环境负责任行为。Wang,van der Werff,Bouman,Harder和Steg(2021)的研究也发现中国与荷兰学生群体的环境自我认同均能显著影响其亲环境行为。因此,本研究提出假设1:大学生环境自我认同对其低碳行为有正向影响。

1.2 热光效应的中介作用

“热光效应”的概念由Andreoni(1990)提出,人们可以从赠予礼物或贡献公共产品的过程中获得效用,使自我心情更加愉悦,该愉悦感可被视为私人产品。另外,Taufik,Bolderdijk和Steg(2015)的实验研究表明,助人者的生理体温也会升高。

本研究中,热光效应是个体对于自身低碳行为的预期积极情感。有别于由内化的个人规范所驱动的责任型内部动机(Davis, Hennes, & Raymond,2018),热光效应是基于积极情感的愉悦型内部动机(Nguyen, Nguyen, Lobo, & Dao, 2017)。结合自我决定理论,热光效应意味着助人而产生的自我实现感,此过程可以满足三大心理需求:使个人感到有能力、改善关系和出于自我意愿。如果个体越自视为环保型人士,其环保实践可以体现自身行为能力,拉近与自然的联结,完成自我意愿,环保成就感将带来更多的心理效益。De Young(2000)认为,实现个人目标能增添幸福感,努力保护生态可以是环境自我认同高的个体的目标。可见,环境自我认同高为个体带来更多的热光效应。此外,人们会因做出与自我价值观相符的行为而感到快乐,环境自我认同又是个人价值观的体现(Steg, Bolderdijk, Keizer, & Perlaviciute, 2014)。因此,环境自我认同程度越高,预期热光效应则越强。

另一方面,根据热光效应理论(Andreoni,1990),人们帮助他人会给自己带来快乐,且愿意为了持续这种感觉而继续提供帮助。研究表明,热光效应可以促进一般性的亲环境行为。Nunes和Schokkaert(2003)调研了葡萄牙生态保护区项目,发现受热光效应影响时,个体的支付意愿明显更高。在关于可再生能源发电支付意愿的实验研究中,被试不但受益于更好的环境(公共产品),而且可收获心理效益(Menges, Schroeder, & Traub,2005)。在中国,也有消费者愿意为了心理上的积极满足感而减少肉食(Taufik, 2018)。低碳行为可以减缓气候变化,增加公共产品。大学生也可能会为了热光效应这一私人产品努力减少个人碳足迹,即预期热光效应能促进低碳行为。因此,本研究提出假设2:热光效应在大学生环境自我认同对其低碳行为的影响中起中介作用。

1.3 社会规范的调节作用

社会规范为人们提供行为参照,从而激发环保行为。规范焦点理论指出,行为的当时成为注意焦点是社会规范发生作用的前提(Cialdini, Reno, &Kallgren, 1990)。此外,Kallgren,Reno和Cialdini(2000)进一步发现只有当社会规范与个体有某种联系,成为注意焦点时,个体才会遵守这些规范。结合该理论,当环保社会规范与个人环保身份一致,这些环保社会规范更容易吸引个体注意,更会影响环保行为。过去研究常以对照实验来证明社会规范干预对环保行为的直接正向影响,但Pisano和Lubell(2017)提出,外部环境因素也可以“调节态度与行为的间隙”。近年来,越来越多的研究表明,社会环境因素可能影响环保价值观或态度对于行为的作用。胡意平和余敬(2019)研究表明,在蓄电池企业里,员工绿色组织支持感知正向调节环保知识共享对绿色行为意愿的作用。也有研究发现,在绿色组织氛围中,酒店员工的亲环境价值观将更可能引发环境有关的组织公民行为(Zientara & Zamojska, 2018),因为个人价值观与组织价值观得以匹配(Hoffman,1993)。因此,社会规范这一外部影响因素也可能调节个体内部因素的作用机制。

由此,本研究认为,在社会规范影响较强的环境里,个体可以感知到周围人支持自己的低碳行为,此时所在群体社会规范与个人环保身份相符,环保社会规范成为他们注意的焦点,抑或个体的热光效应在环保社会规范氛围的烘托下,因增加了群体归属感而被放大、变得更明显,个体因而更愿意践行低碳行为。反之,如果所在环境的社会规范较弱,社会信息干预缺失,周围人无视环保责任,抑或缺乏社会制裁机制,纵使大学生有较高的环保自我定位或较强的热光效应,但此时环保社会规范没有构成注意焦点,他们也可能不太愿意采取低碳行为。故本研究提出假设3:社会规范正向调节大学生环境自我认同对其低碳行为的影响;假设4:社会规范正向调节大学生热光效应对其低碳行为的影响。

综上所述,本研究基于自我决定理论,探索一种重要的愉悦型动机−热光效应在环境自我认同对低碳行为影响中的作用机制以及社会规范对这种影响的调节作用,见图1。

图1 理论模型

2 研究方法

2.1 被试

本研究的研究对象是国内在读大学生,采用问卷星网络问卷的方式收集数据。经G*Power软件先验分析(中等效应f2=0.15, α=0.05,Power=0.80),求得最少样本量为135(Cohen, 1988)。本研究共收到问卷467份,经筛选后保留394份有效样本,有效样本率达84.37%。其中,男生人数占24.87%,女生人数占75.13%。年龄范围为18~30岁,平均年龄21.89岁(SD=2.78岁)。就学业程度而言,专科生占1.02%,本科生占64.21%,硕士研究生占31.22%,博士研究生占3.55%。

2.2 研究工具

2.2.1 环境自我认同

采用van der Werff等人(2013)开发的环境自我认同量表,共3个条目,如“做事关注环保问题是我个人身份的重要特质”,该量表的内部一致性系数为0.90。

2.2.2 热光效应

选用了Nguyen,Lobo和Nguyen(2018)的热光效应量表,共5个条目,如“每当我参与低碳行为的时候,我会对自己感到满意”,该量表的内部一致性系数为0.89。

2.2.3 低碳行为

低碳行为的测量借用计划行为理论的行为意愿概念,选用张毅祥和王兆华(2012)的中文版行为意愿量表,共3个条目,如“我想要在日常生活中参与低碳行为”,该量表的内部一致性系数为0.95。

2.2.4 社会规范

社会规范是个体对社会环保行为规范压力的主观感知(郭国庆, 张中科, 陈凯, 汪晓凡, 2010)。采用主观规范量表(卢志坚, 李美俊, 孟宣辰, 2019),共3个条目,如“周围的朋友、同学、家人大多认为我应该选择低碳行为”,该量表的内部一致性系数为0.78。

以上量表全部采用Likert 7点计分(1表示“非常不同意”,7表示“非常同意”)。

2.2.5 控制变量

除人口统计学特征外,本研究还控制了未来取向与环境污染感知对低碳行为的影响。未来取向反映了个体对自身行为产生的未来后果的重视程度,以往研究表明未来取向可正向预测环保行为(Huang, Zuo, Wang, Cai, & Wang, 2019),因此选用了6个条目的未来取向量表(Bruderer Enzler,Diekmann, & Liebe, 2019),如“我会考虑未来可能发生的情况”,其中3个条目反向计分,该量表的内部一致性系数为0.65。最后,考虑到环境污染感知可能影响到行为,本研究借鉴了中国全国综合社会调查CGSS2010的条目,即“根据您自己的判断,整体上看,您觉得中国面临的环境问题是否严重”(聂伟, 2016)。

2.3 统计方法与共同方法偏差检验

本研究采用SPSS25和PROCESS进行数据处理。在数据收集过程中,根据已有研究(MacKenzie &Podsakoff, 2012; Podsakoff, MacKenzie, Lee, &Podsakoff, 2003)的做法,本研究对共同方法偏差进行了事前控制。在问卷指导语中,为方便理解提供了低碳行为的定义与相关例子,强调本研究的匿名性,并提醒被试所有回答无对错好坏之分,被试根据自身真实想法、做法和实际感受进行选择,以控制社会期许误差。根据Harman单因素检验法(Podsakoff et al., 2003),本研究结果在总方差解释部分得出5个初始特征值大于1的成分,而特征值最大的方差百分比为38.36%,并不能解释大多数变异。另外,利用验证性因子分析,四因子模型的拟合结果明显优于单因子模型的结果,说明共同方法偏差对本研究影响较小。

3 结果

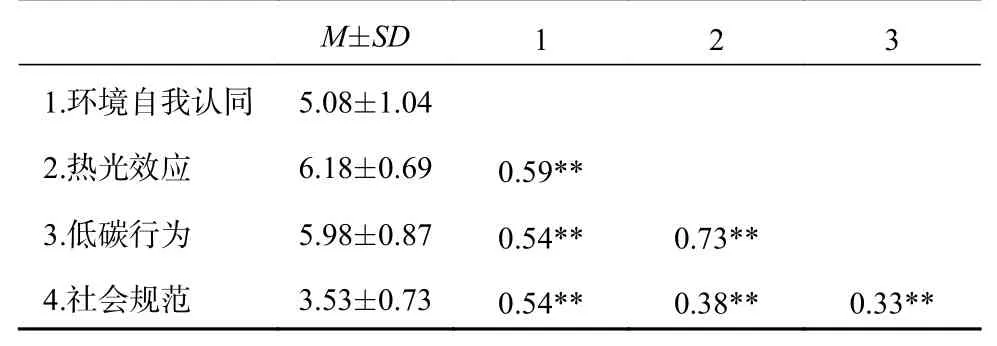

3.1 各变量的描述性统计与相关分析

主要构念的平均值、标准差及其相关性系数如表1所示。大学生环境自我认同与低碳行为呈显著正相关(r=0.54,p<0.01),与热光效应也呈显著正相关(r=0.59,p<0.01);同时,热光效应与低碳行为显著正相关(r=0.73,p<0.01)。最后,社会规范与低碳行为显著正相关(r=0.33,p<0.01)。尽管各主要变量相关性比较显著,但Pearson相关系数绝对值均小于0.75,且方差膨胀因子(VIF)的结果均在5以内,故排除多重共线性的干扰。

表1 描述性统计结果与相关系数(n=394)

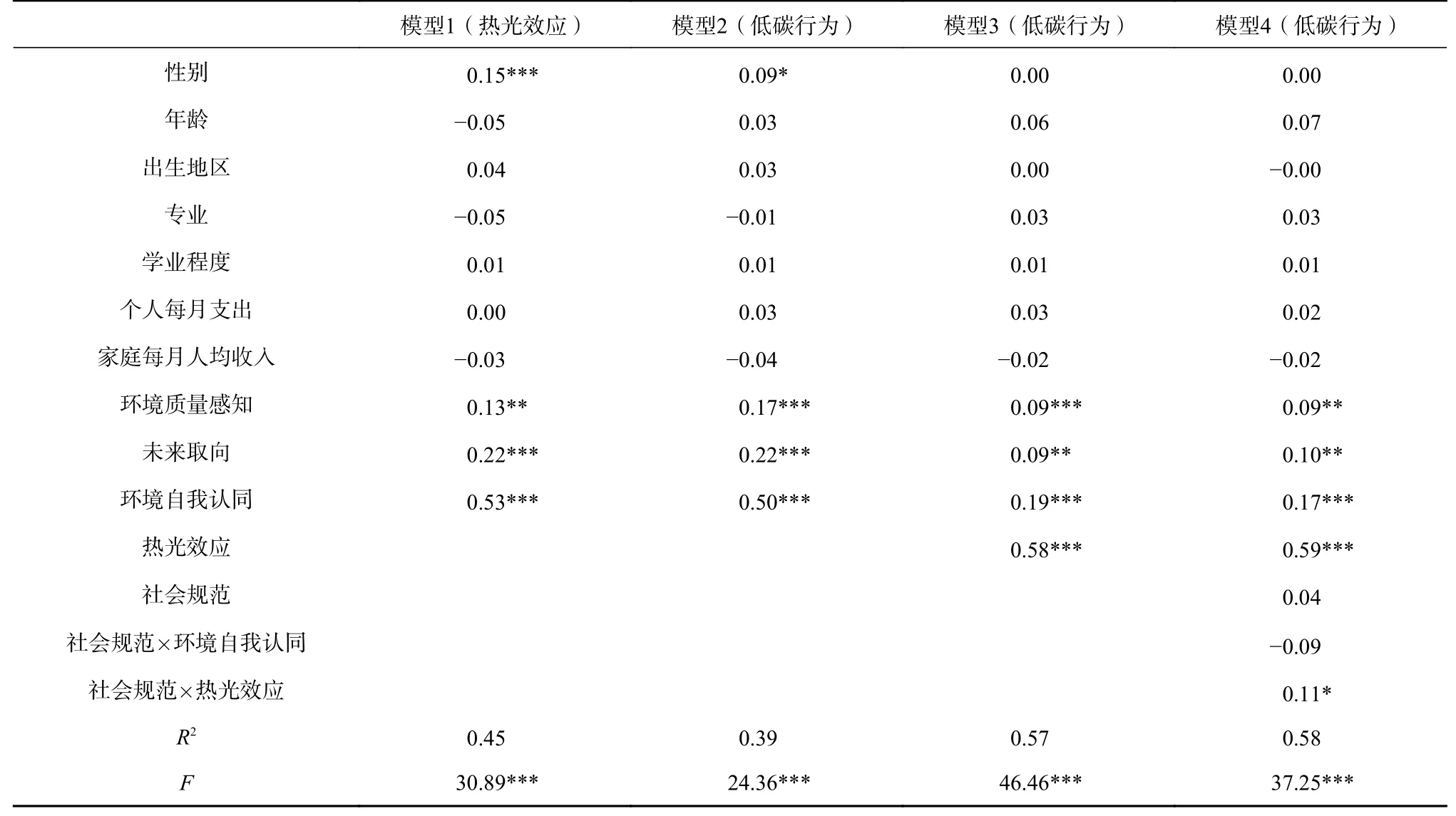

3.2 有调节的中介效应检验

在考虑所有控制变量的情况下,本研究进行了层次回归分析(见表2)。模型1中环境自我认同对热光效应具有正向影响(β=0.53,p<0.001)。模型2显示,大学生环境自我认同显著正向影响其低碳行为(β=0.50,p<0.001),说明假设1成立。模型3中热光效应对低碳行为具有正向影响(β=0.58,p<0.001),且环境自我认同对低碳行为的正向影响仍为显著水平(β=0.19,p<0.001),说明热光效应在环境自我认同对低碳行为的影响中起部分中介作用,假设2得到支持。模型4中,社会规范与热光效应的交互项对于低碳行为有正向影响(β=0.11,p<0.05),但社会规范与环境自我认同的交互项对于低碳行为没有显著影响(β=−0.09,p>0.05),且模型的解释率比模型3提高了1.75%,可初步说明社会规范在热光效应对低碳行为的影响中起正向调节作用,假设4得到支持,但假设3没有得到验证。

表2 回归分析结果

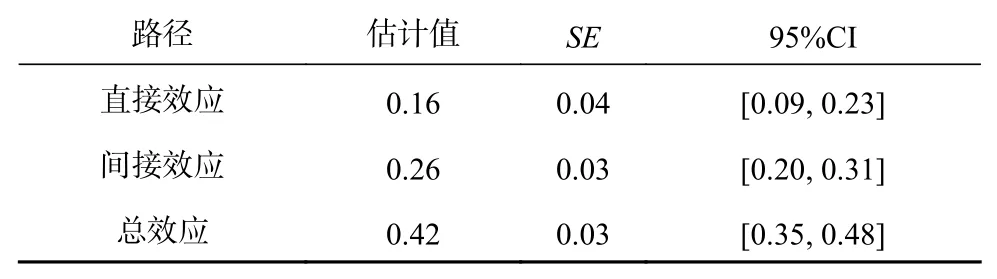

为进一步检验中介效应,本研究采用5000次自抽样来估计中介效应95%的置信区间,并考虑了控制变量。间接效应路径结果表明,环境自我认同可通过影响热光效应进而正向影响低碳行为,间接效应估计值为0.26,置信区间为[0.20, 0.31],再次说明假设2成立。见表3。

表3 多重中介效应的显著性检验结果

为具体分析社会规范的调节作用,根据Aiken和West(1991)的建议,本研究进行了简单斜率检验。从图2可见,对于热光效应来说,当社会规范程度较高时,热光效应对低碳行为影响的简单斜率大于在低社会规范条件下的斜率,假设4进一步得到验证。

图2 社会规范对热光效应与低碳行为的调节作用

4 讨论

4.1 环境自我认同对低碳行为的影响

本研究发现,大学生环境自我认同能正向促进其低碳行为,换言之,大学生如果将自己定义为环保型人,就更可能表现出低碳行为。本研究继Xu等(2019)与Wang等(2021)的研究之后,再次将环境自我认同概念引入国内情境,验证了环境自我认同对低碳行为的直接作用。

4.2 热光效应的中介作用

研究结果验证了环境自我认同对于热光效应的促进作用,符合自我决定理论在环境行为领域的诠释,呼应了De Young(2000)与Steg等(2014)实现环保目标或自我价值认同可以提升自我幸福感的观点。本研究也发现,大学生对低碳行为的预期成就感越强烈,行为意愿就越强,证实了个体预期热光效应能够预测其亲环境行为。

本研究的创新点在于发现热光效应在大学生环境自我认同对其低碳行为的影响中起部分中介作用,说明环保认同不仅能直接影响低碳行为,还能通过热光效应间接影响低碳行为。大学生感知自身环保程度越高,越能够从减碳的举动中汲取幸福感,而这种自我实现感通过满足自主性与能力的需求,推动大学生采取更多低碳行为。可见,立足个人心理效益的热光效应也是环保行为内在激励机制中不容小觑的中介角色。

4.3 社会规范的调节作用

本研究发现,社会规范越强的情况下,大学生的热光效应对其低碳行为的正向影响越强。该结果符合Pisano和Lubell(2017)等现有研究的观点,即外部环境中的社会规范因素可以影响个体愉悦型内部动机所发挥的效果,形成协同作用。大学生还比较依赖他人肯定,如果履行了大家所期望的社会责任,带来积极效益,预期成就感的动力将更强烈,进而更加促进低碳行为的落实。最后,社会规范的调节作用也完善了学界对社会规范机制的理解(Cialdini et al., 1990),突出社会规范在环保行为转变中的作用。

然而,本研究中,社会规范在环境自我认同对低碳行为的影响中调节作用不显著,原因可能是与热光效应的内部动机相比,自我认同在外部压力影响下的波动变化通常慢且幅度小,除非面临极端的大事件,否则个人身份即自我认同需要一定时间才能转变为新的身份,无法迅速发生变化(Burke, 2006)。还有,根据Burke和Reitzes(1991)的研究,对于某个特定身份,个体通常会做出一系列相符的行为来维持自我意义,因此环境自我认同本身对低碳行为的作用可能不容易受到外界(如社会规范)的影响。

4.4 研究贡献与局限

首先,从环保行为研究来看,西方的研究成果已经很丰富,而我国情境下的研究仍比较少。本研究探索我国大学生群体中环境自我认同对其低碳行为的影响,并深入探讨和验证愉悦型内部动机,即热光效应在这种影响中的中介作用,拓展和补充了VIP模型中仅探讨责任型内部动机的局限,完善了环境自我认同对环保行为影响的作用机制研究。其次,过去关于环保行为影响因素的研究主要关注金钱作为外部激励对内在动机的挤出效应,和社会规范对环保行为的直接作用。但本研究发现,社会规范作为外部动机在热光效应对低碳行为的影响中起正向调节作用。

本研究的实践价值在于为未来环保行为干预提供理论依据。大学应注重培养大学生个人环保身份的认同感,需要学校教育系统和学生环保社团的参与,避免宣传物质主义,创造接触自然的机会等。针对热光效应,采用积极鼓励的途径让大学生参与环保,如,可在电器开关旁边粘贴环保标语,来唤醒成就感;还可以利用网络技术来激励环保用户。此外,尽管本研究中社会规范仅调节了热光效应对低碳行为的影响,但这一作用仍不可忽视。因此,要加强全社会环保的氛围,落实社会规范的干预措施。

本研究的主要局限在于仅收集了横截面数据,在因果关系的推断上说服力不够强,未来可对这些大学生进行纵向追踪调查,以期了解影响其低碳行为转变的机制。同时,尽管本研究在统计上基本排除共同方法偏差的影响,但数据来源仍较为单一,未来可使用测量时间或空间上的分离方法更严格地控制共同方法偏差对结果的影响。

5 结论

本研究得出如下结论:(1)大学生的环境自我认同对其低碳行为具有正向影响。(2)环境自我认同可以部分通过热光效应来间接影响其低碳行为。(3)社会规范正向调节热光效应对低碳行为的影响过程,即低碳社会规范越强,热光效应对低碳行为的正向促进作用也越强,但无法证明社会规范在环境自我认同对低碳行为影响中的调节作用。