生命意义体验对未来取向应对的预测效应:正性情绪与积累资源的链式中介作用*

2021-07-08甘怡群

苗 淼 甘怡群

(1 北京大学医学人文学院医学心理学系,北京 100191)

(2 北京大学心理与认知科学学院及行为与心理健康北京市重点实验室,北京 100871)

1 引言

生命意义感是一个多维的概念,包含对生活的目的、价值、可理解性的知觉和体验(Hooker,Masters, & Park, 2018)。生命意义感包括生命意义体验(presence of meaning in life)与生命意义寻求(search for meaning in life)两个层面(Steger,Frazier, Oishi, & Kaler, 2006)。其中,生命意义体验强调个体对生命意义感的理解和感知,即个体在多大程度上能够感知到自己生活的目标和价值(Steger et al., 2006; Steger, Oishi, & Kashdan, 2009)。生命意义体验被视为日常生活中的基本心理需求(Hadden & Smith, 2019),众多研究证实了生命意义体验对心理功能和身心健康的促进作用(Krok,2016; Leontiev, 2013; Steger, 2012)。研究表明,当个体处于应激情境时,生命意义体验与适应性的压力应对同样存在密切的联系(Hooker et al., 2018;Krok, 2016; Park, 2013)。

生命意义体验对适应性压力应对的一个重要作用是影响应对策略的选择(Park, 2013)。已有不少研究证实,生命意义体验与积极的应对策略(例如,问题解决、积极重评等)显著正相关,与消极的应对策略(例如,否认、物质依赖等)显著负相关(Halama, 2014; Krok, 2016)。近年来,研究者从积极心理学的角度,在未来时间视角下发现,生命意义体验对聚焦于未来的压力应对−未来取向应对,也有积极的促进作用(Miao &Gan, 2019; Miao, Zheng, & Gan, 2017)。

未来取向应对是指针对未来生活中潜在的压力源,提前采取措施来进行应对(甘怡群, 2011;Gan, Yang, Zhou, & Zhang, 2007)。一项日记研究发现,生命意义体验的变化率能够直接预测未来取向应对(Miao et al., 2017)。并且,通过实验操纵或干预设计提升生命意义体验后,个体的未来取向应对有所提升,再次验证生命意义体验对未来取向应对的促进作用(Miao & Gan, 2019, 2020)。进一步,生命意义体验能够通过提升正性情绪,进而促进个体进行未来取向应对(Miao & Gan, 2019,2020; Miao et al., 2017)。本研究将针对这一中介过程展开更为深入的研究,考察潜在的影响机制。

未来取向应对的五阶段模型指出,对于未来潜在压力源的应对包括积累资源、注意辨识、初始评估、初步应对与形成反馈5个过程(Aspinwall &Taylor, 1997)。其中,积累资源是未来取向应对的前提。为了应对未来潜在的压力源,个体需要提前积累各种资源,为未来取向应对做充分准备。而正性情绪的拓展和建构理论指出,正性情绪能够通过建构作用帮助个体建构和增强个人资源,包括身体资源、认知资源、心理资源和社会资源等,从而促进资源的积累(Fredrickson, 2013;Fredrickson & Losada, 2005)。Fredrickson(2001)指出,正性情绪能够通过促进资源的积累,从而帮助个体更好地应对未来生活中的挑战。只是,积累资源对于未来取向应对的促进作用尚缺乏实证研究的支持。

虽然已有研究证实,生命意义体验能够通过正性情绪的中介作用促进未来取向应对,但是,考虑到未来取向应对是为潜在压力源提前做准备的持续的过程,而正性情绪作为一种状态性的体验,它如何促进个体持续开展未来取向应对需要进一步的研究。本研究假设:生命意义体验能够在提升正性情绪之后,通过正性情绪的建构作用,促进资源的积累,进而促进未来取向应对。考虑到资源的积累是一个长期的过程,本研究将采用纵向设计来测量个体在过去一段时间内积累资源的程度。此外,研究表明,不同年龄段个体的生命意义体验存在差异,其适应性功能也有所不同(Morgan & Robinson, 2013; Steger et al., 2009)。因此,本研究将选取三个不同年龄段的样本(在校大学生、在职夜大学员、临退休人员),在不同群体中考察生命意义体验促进未来取向应对的链式中介机制。

2 研究方法

2.1 被试

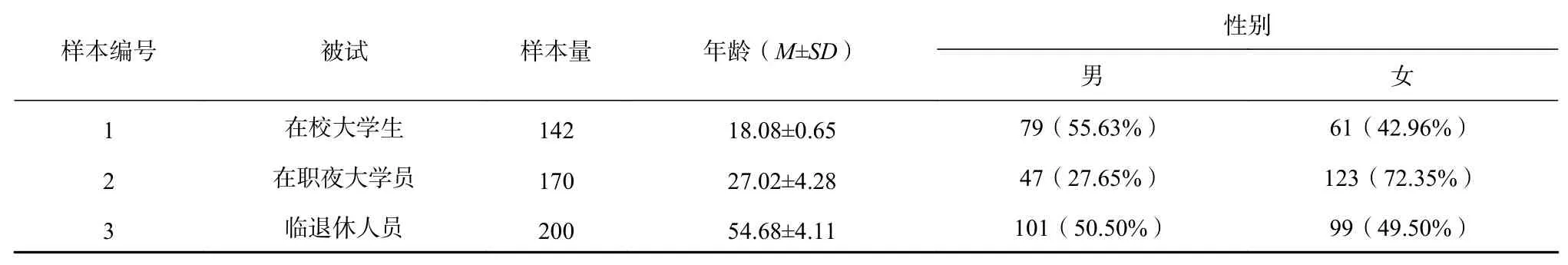

首先,参考Fritz和MacKinnon(2007),预估中介分析需要的样本量。基于以往研究的结果,假设自变量与中介变量以及中介变量与因变量之间的路径系数处于中低水平,则至少需要148名被试。同时,考虑到追踪数据可能存在流失,第1个时间点至少收集200份有效数据。3个样本均通过方便取样招募被试,具体的人口学信息见表1。其中,样本1是来自北京某高校的大一新生。第一次施测收到有效问卷273份。间隔2个月后发放第二次调查问卷,收回有效问卷153份,成功匹配142份,被试年龄范围为16~20岁。样本2来自北京某高校的2个在职夜大班级。第一次施测收到有效问卷243份,间隔2个月后发放第二次调查问卷,回收有效问卷186份,成功匹配170份。被试年龄范围为21~46岁;工作年限范围为1~28年,平均5.36±4.17年。被试来自互联网、教育、医药、金融、旅游等多个行业。样本3来自上海的3个企业,邀请3年内即将退休的员工填写问卷。第一次施测收到有效问卷240份,间隔3个月后发放第二次调查问卷,回收有效问卷202份,成功匹配200份。被试年龄范围为47~59岁;距离退休1~36个月,平均13.22±9.45个月。所有被试在填写纸质版问卷之前均需签署知情同意书,作答完毕之后发放小礼物作为答谢。

表1 3个样本的人口学信息

流失分析显示,对于性别,在样本1(χ2=2.70,p=0.260)与样本2(χ2=1.95,p=0.200)中,追踪组与流失组均不存在显著差异,样本3边缘显著(χ2=3.87,p=0.049)。对于年龄、工作年限或距离退休的时间、生命意义体验和正性情绪,3个样本的追踪组与流失组均不存在显著差异,t值在0.53~1.33之间(ps>0.1)。

2.2 研究工具

在第1个时间点(T1)测量生命意义体验和正性情绪,在第2个时间点(T2)测量积累资源和未来取向应对。对于生命意义体验、积累资源与未来取向应对的测量,均采用李克特7点量表进行计分,1为“完全不同意”,7为“完全同意”。

2.2.1 生命意义体验

采用生命意义感问卷(Meaning in life Questionnaire)(Steger et al., 2006),该问卷包括生命意义体验与生命意义寻求两个维度,各5个条目。研究表明,该问卷的中文版具有良好的信效度(刘思斯, 甘怡群, 2010; 王孟成, 戴晓阳, 2008)。本研究仅使用生命意义体验分量表来测量个体知觉到的意义感水平。在3个样本中,该分量表的内部一致性系数分别为0.87、0.80、0.80。

2.2.2 未来取向应对

采用中文版的未来取向应对问卷(Future-Oriented Coping Inventory)(Gan et al., 2007),该问卷在中国人样本中具有良好的信效度(Gan et al.,2007; Miao & Gan, 2020)。该问卷聚焦于在未来框架下的认知与应对行为,包含预防应对(例如,“我会事先考虑以免遇到危险的状况”)与预先应对(例如,“我勾勒自己的梦想并试图将它们达成”)两个维度,各8个条目。在3个样本中,该量表的内部一致性系数分别为0.90、0.87、0.86。

2.2.3 正性情绪

采用邱林、郑雪和王雁飞(2008)人修订的积极情感消极情感量表(Positive Affect and Negative Affect Scale)中的积极情感分量表测量正性情绪,共9个情绪词(例如,“快乐的”、“兴奋的”)。采用李克特7点计分,1为“几乎没有”,7为“极其多”。在样本1与样本2中,该量表的内部一致性系数均为0.87。

2.2.4 积累资源

杨向荣(2013)基于预先应对的五阶段模型编制了适用于青年群体的青年未来取向应对量表,包括未来偏好、洞察评估、积累资源与统筹规划4个分量表。杨向荣的研究表明,该量表具有良好的信效度,各分量表的信度与效标效度也都达到心理测量学的要求。在样本1与样本2中,采用积累资源分量表测量积累资源的程度,共8个条目,聚焦于青年群体在日常生活中广泛涉及到的身体、心理、社会等资源,例如,“培养并保持不拖沓的习惯”;“积极参加各种社交活动,搭建自己的人脉关系”;“参加了很多实践活动,积累了更多的经验”。在样本1与样本2中,该量表的内部一致性系数分别为0.82和0.79。

2.2.5 样本3中正性情绪与积累资源的测量

对于样本3,考虑到研究对象年龄相对较大,为了精简问卷、降低被试作答的认知负荷,正性情绪的测量采用纽芬兰纪念大学幸福度量表(Memorial University of Newfoundland Scale of Happiness)中的正性情绪维度。该量表主要用于测量老年人的幸福感,表述更通俗易懂,在我国老年人群体中具有较好的信效度(汪向东, 王希林, 马弘, 1999)。该分量表包含5个条目,例如,“感觉情绪很好”,“对生活特别满意”。采用3点计分:“否”计0分,“不知道”计1分,“是”计2分。在该样本中,该维度的内部一致性系数为0.81。

对于积累资源的测量,由于研究1、2中使用的积累资源分量表仅适用于青年群体。考虑到中老年人对于情感归属与社会关系有更强烈的心理需求,社会支持是该群体进行压力应对(例如,面临退休)的重要资源。因此,样本3聚焦于社会支持这一特殊的心理资源,采用领悟社会支持量表(Perceived Social Support Scale),考察被试对于社会支持这一资源的积累程度。该量表包含家庭支持、朋友支持、其他支持3个维度,各4个条目(汪向东等, 1999)。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.91。

2.3 数据处理

使用SPSS20.0和Mplus7.4对数据进行分析和处理。其中,使用SPSS进行流失分析并计算变量之间的相关关系,使用Mplus建立结构方程模型,考察链式中介模型的拟合情况。在此基础上,采用PROCESS宏文件(Hayes, 2018)进一步分析间接效应。在正式分析数据之前,采用Harman单因子法检验是否存在共同方法偏差(周浩, 龙立荣,2004)。结果表明,在3个样本中,第一个因子解释的方差分别为29.37%、24.95%、28.40%,均小于40%,说明不存在严重的共同方法偏差。

3 结果

3.1 相关分析

所有研究变量的描述性统计及相关系数见表2。结果显示,在3个样本中,T1时间点的生命意义体验、正性情绪与T2时间点的积累资源、未来取向应对之间均存在显著的两两正相关(ps<0.01)。性别与年龄仅在样本3中与研究变量存在显著相关。因此在后续针对样本3的中介分析中,将性别与年龄作为控制变量纳入模型。

表2 研究变量的描述性统计和相关系数

3.2 中介分析

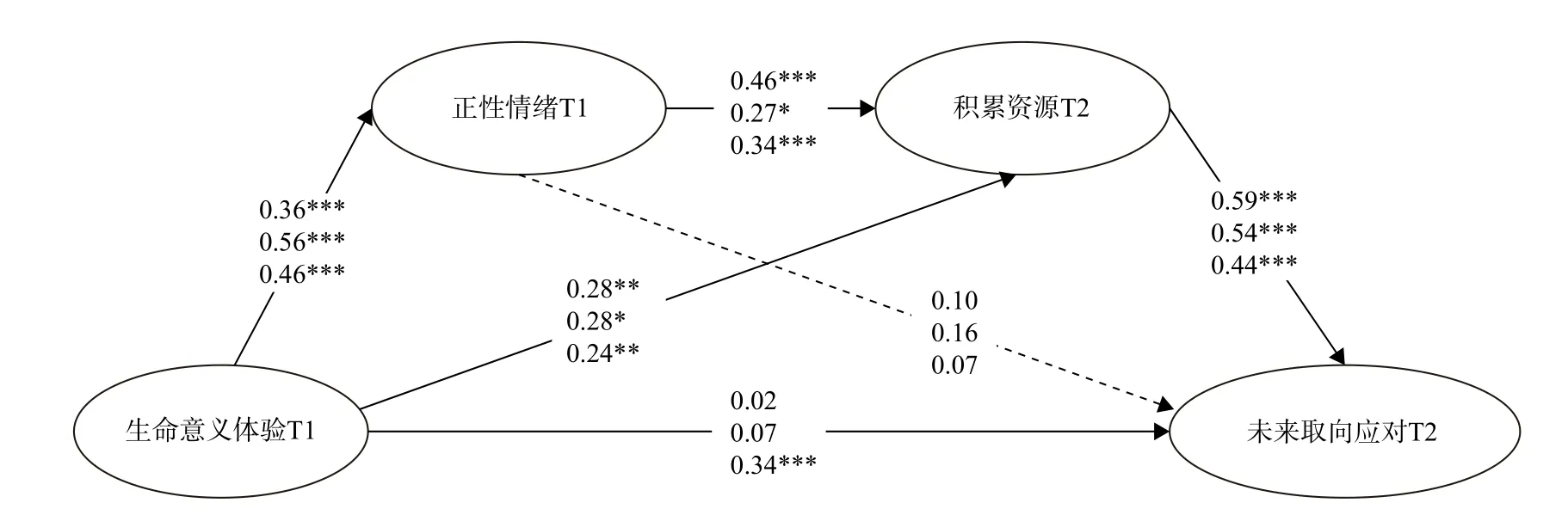

以生命意义体验为自变量,未来取向应对为因变量,正性情绪与积累资源作为中介变量,建立结构方程模型,验证假设的链式中介模型。结果显示,在3个样本中,模型拟合均良好。样本1:χ2/df=1.27,CFI=0.98,TLI=0.98,RMSEA=0.04,90%CI[0.00, 0.07],SRMR=0.04。样本2:χ2/df=1.38,CFI=0.97,TLI=0.97,RMSEA=0.05,90%CI[0.02, 0.07],SRMR=0.04。样本3:χ2/df=1.70,CFI=0.94,TLI=0.93,RMSEA=0.06,90%CI[0.04,0.07],SRMR=0.06。由图1可知,在3个样本中,生命意义体验均显著正向预测正性情绪与积累资源(ps<0.05),正性情绪显著正向预测积累资源(ps<0.05),积累资源显著正向预测未来取向应对(ps<0.001)。但是,正性情绪对未来取向应对的预测作用均不显著(ps>0.05),而生命意义体验对未来取向应对的直接效应仅在样本3中显著(p<0.001)。

图1 生命意义体验预测未来取向应对的链式中介模型

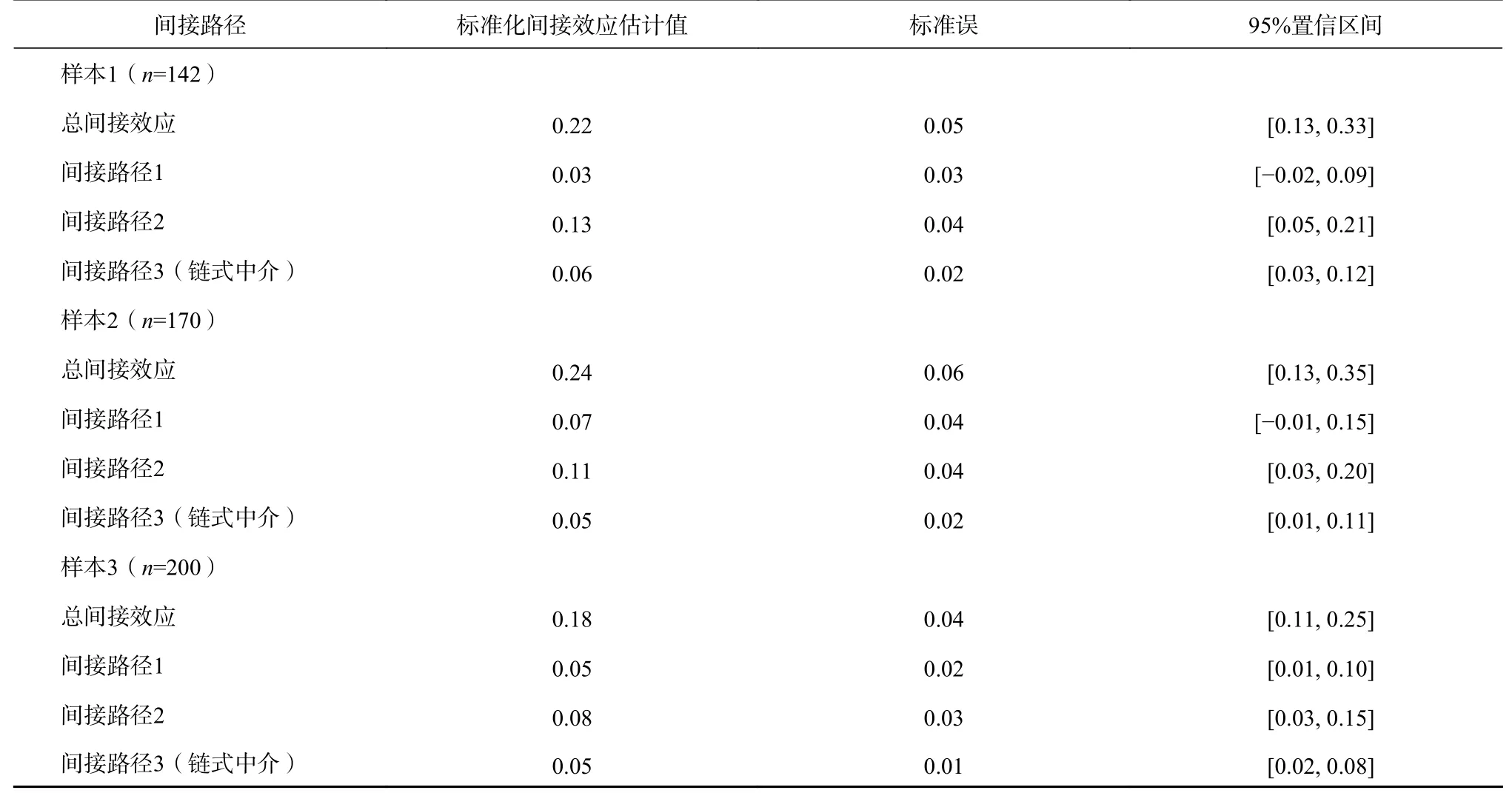

最后,采用PROCESS宏文件(Hayes, 2018),用自抽样方法对中介效应进行检验,选择模型6,将抽样次数设置为5000。由表3可知,在3个样本中,“生命意义体验T1→积累资源T2→未来取向应对T2”以及“生命意义体验T1→正性情绪T1→积累资源T2→未来取向应对T2”这两条中介效应的95%置信区间均不包含0,中介作用成立。因此,本研究假设的生命意义体验通过正性情绪与积累资源促进未来取向应对的链式中介模型得到验证。

表3 链式中介模型的间接效应分析结果

4 讨论

本研究分别以在校大学生、在职夜大学员与临退休人员为研究对象,通过纵向设计考察生命意义体验预测未来取向应对的潜在机制。首先,相关分析显示,在3个样本中,T1时间点的生命意义体验与T2时间点的未来取向应对均显著正相关。理论研究曾提出生命意义感在未来视角下的适应性功能,强调生命意义感是一种跨时间的整合,能够促使个体将视角从此时此刻延伸至未来,关注未来生活和远期目标,从而促进对未来生活的决策与应对(Baumeister, Vohs, Aaker, &Garbinsky, 2013; Leontiev, 2013)。本研究发现,在大学生、在职人员与临退休人员等不同年龄段的个体中,生命意义体验与未来取向应对之间均存在稳定的纵向正相关关系,进一步证实生命意义体验与应对未来生活存在密切的联系,凸显了生命意义体验在未来视角下的适应性功能(Heintzelman &King, 2015)。

进一步的中介分析证实,生命意义体验能够通过正性情绪与积累资源的链式中介作用促进未来取向应对。意义感的获得能够提升正性情绪(Gruszczyńska & Knoll, 2015; Miao & Gan, 2020)。进一步,正性情绪的拓展与建构理论指出,正性情绪能够促进个体对于心理、身体与社会等资源的积累(Fredrickson, 2013),从而促进适应性的压力应对(Blouin-Hudon, Gaudreau, & Gareau, 2016)。本研究利用纵向数据证实了上述链式中介过程。曾有研究者提出正性情绪的增益螺旋或向上螺旋模型(Fredrickson, 2013; Garland, Farb, Goldin, &Fredrickson, 2015),个体通过生命意义体验提升正性情绪之后,能够通过正性情绪的建构机制,促进多种心理、社会资源的积累,进而引发更多积极的改变,包括促进适应性的压力应对,从而产生正性情绪与资源积累之间的良性循环。而本研究证实,生命意义体验能够通过提升正性情绪促进资源的积累,进而促进未来取向应对,进一步为向上螺旋模型提供了实证研究的支持。

此外,本研究还发现,生命意义体验能够直接通过积累资源的中介作用促进未来取向应对,提示生命意义体验可以不经由正性情绪,直接促进个体进行资源的积累。已有研究证实,生命意义体验有助于提升亲密关系(Park & Folkman,1997)、提高情绪调节能力(Garland et al., 2015;Halama, 2014),这些社会关系与压力应对技能是个体进行压力应对的重要资源。此外,也有不少研究发现,生命意义体验与身体健康有密切的联系(Hooker et al., 2018)。因此,生命意义体验能够直接促进心理、身体、社会等各种资源的积累,进而促进未来取向应对。

综上,本研究在三个不同年龄段的样本中重复验证了生命意义体验促进未来取向应对的链式中介机制。在理论上,本研究从压力应对的角度,在不同年龄段群体中证实了生命意义体验促进未来取向应对这一适应性功能,并解释了潜在的中介机制,揭示了积累资源在生命意义体验促进压力应对过程中的重要作用。在实践上,本研究启示,为了更好地应对未来生活中的潜在压力源,在树立远期目标、提升计划能力的同时,需要注重提升生命意义感,这不仅有利于改善个体的心理健康状态,还将进一步促进对各类资源的积累,从而更好地应对未来的挑战。尤其对于临退休群体,退休是一个重大的未来应激源,未来研究可以探讨通过提升生命意义体验来促进该群体的未来取向应对的可能性,从而帮助该群体更好地适应退休生活。

本研究还存在以下局限之处。第一,本研究只收集了两个时间点的数据,还不足以充分说明各个变量之间的预测关系。未来的研究建议收集更多时间点的数据,进一步验证链式中介机制。第二,对于样本3的测量,由于样本1、2采用的积累资源量表只适用于青年群体,同时考虑到中老年人对于情感归属与社会关系有更高的需求,因此,样本3仅测量社会支持这一类资源,而非广义上的积累资源。并且,样本1、2的测量体现个体主动建构资源的过程,而样本3则更多反映对社会支持这一资源的积累的结果。此外,样本3中正性情绪的测量也与前两个样本有所不同。因此,研究结论在不同样本中的可重复性与可推广性受到影响。未来可以尝试在老年人群体中对积累资源的条目进行修订,并区分资源的积累过程和实际积累的程度,从而在不同样本中对假设的链式中介机制进行更为深入的比较。第三,由于样本量的限制,本研究未能在不同样本的男性、女性群体中比较中介模型的差异,未来的研究可以通过增加样本量,深入分析研究结论是否存在性别差异。第四,本研究所有变量均通过自我报告获得,尽管研究结果证实不存在严重的共同方法偏差,未来的研究可以尝试采用多样化的测量指标,例如,采用客观指标测量对于社会资源与身体资源的积累程度,采用行为指标测量个体在具体的未来应激情境中的应对行为等。

5 结论

(1)生命意义体验能够正向预测未来取向应对;(2)积累资源能够中介生命意义体验与未来取向应对之间的关系;(3)正性情绪和积累资源在生命意义体验与未来取向应对之间起链式中介作用。