共情和抑郁的关系:同伴关系的调节作用*

2021-07-08颜志强

颜志强 李 珊

(1 湖南师范大学教育科学学院心理学系,长沙 410081) (2 湖南师范大学认知与人类行为湖南省重点实验室,长沙 410081)

1 引言

对身处复杂社会网络中的个体而言,较高的共情能力将更有利于个体适应社会生活和应对人际交往。共情是指个体理解和分享他人的情绪体验,并能够对此做出适当行为反应的能力,是一种稳定存在的人格特质(黄翯青, 苏彦捷, 2010)。共情包括情绪共情和认知共情两个维度,情绪共情是指个体对他人情绪进行共鸣和产生替代性体验,认知共情是指个体能够识别并理解他人的情绪或观点(黄翯青, 苏彦捷, 2012; Yan, Hong, Liu, &Su, 2019)。然而,共情是具有风险性的。虽然共情能力越强的人对他人的积极和消极情绪都越敏感,但是高共情能力的个体存在对负性情绪(如悲伤、疼痛等情绪)的注意偏向和反应偏差(颜志强, 王福兴, 苏彦捷, 2016; Chikovani, Babuadze,Iashvili, Gvalia, & Surguladze, 2015),而且这种偏差在学前期就已存在(Yan, Pei, & Su, 2017)。在面对他人的悲伤或痛苦时,高共情个体更容易体验到他人的悲伤和痛苦。长此以往可能使其产生内化问题,例如抑郁(Thoma et al., 2011)。抑郁是指向自我的心理疾病,抑郁的人可能会过度地体验到他人的情绪压力、痛苦,会过度甚至歪曲对他人情绪压力、痛苦的解释,通常表现为责备自己,而这一异常的加工过程可能反映了个体的共情在抑郁形成中的影响作用(Gawronski &Privette, 1997)。Tone和Tully(2014)认为对他人消极情绪的共情可能导致个人悲伤和人际间内疚的出现,从而增加个体出现内化问题(抑郁)的风险。抑郁的个体确实更容易感受、知觉到他人的负性情绪(黄敏儿, 郭德俊, 2001)。此外,认知共情和情绪共情对抑郁的影响也不一样,情绪共情和抑郁呈显著正相关(Calandri, Graziano, Testa,Cattelino, & Begotti, 2019; Gambin & Sharp, 2018),认知共情则与抑郁无关。

尽管已有一些研究考察了共情和抑郁的关系,但是共情通常发生在人际交往中,所以个体的人际关系对共情和抑郁的联系的影响值得关注。例如,Calandri等人(2019)的研究发现,对青春期早期的个体而言,父母支持可以调节青春期早期个体共情和抑郁间的关系。但是,个体的人际关系会随着成长而逐渐发生变化,当个体步入成年早期时会企图从父母那里获得更多的独立和自主,父母的影响会逐渐变弱。与此同时,同伴关系开始在成年早期个体的社会生活中扮演更加重要的角色。同伴关系是指年龄或心理发展水平相当的个体在交往活动之中建立发展起来的关系(周宗奎, 孙晓军, 赵冬梅, 田媛, 范翠英,2015),Bukowski,Hoza和Boivin(1994)认为同伴关系包括了五个部分,即陪伴、冲突、帮助、亲密和安全。同伴关系既有助于个体从家庭中独立出来,又有利于个体形成良好的情绪调节能力(Reavis, Donohue, & Upchurch, 2015)。

对于刚从青春期转向成年早期的大学生来说,同伴关系对身心健康的影响仍然突显。生活环境的变化以及繁重的学业压力对成年早期的大学生的发展适应具有一定的影响,适应性差的学生可能因为学习和情感生活的受挫而导致压抑、悲观等不良情绪(张芮, 杨晨韵, 张耀东, 2020)。流行病学的调查显示,大学生群体的抑郁发生率要高于一般人群(叶庆红, 陈志斌, 唐锴, 2012),元分析的结果则显示近十年中国大学生抑郁症的总体患病率约为31.38%(王蜜源等, 2020)。因此,共情能力越强的成年早期个体,则越容易受到他人负面情绪的影响,从而加剧自身的内化情绪问题(如抑郁)(Green, Missotten, Tone, &Luyckx, 2018)。但是,处于不同同伴关系中的个体受到的影响可能是不同的。已有研究表明,高质量的同伴关系对于成年早期个体的心理健康具有积极的促进作用,能够帮助他们调节不良情绪,并且高质量的同伴关系还有利于促进个体积极自我概念的形成,进而形成更加成熟的认知,增强自身情绪调节能力(王娟, 聂秀, 杨黎, 张仲华,周宗奎, 2006)。这也就是说,高质量的同伴关系可能降低共情诱发抑郁的风险,低质量的同伴关系可能增加共情诱发抑郁的风险,同伴关系可能在成年早期个体的共情和抑郁的关系中起到调节作用。原雪雯和刘文(2009)对同伴关系的文献学研究也表明,目前对大学生同伴关系的研究有所欠缺,大学生处于青春期晚期和成年早期,在这一时期,个体的自我意识得到了较大的发展,社交对象和范围出现明显变化,他们此时的同伴关系特点值得研究。

综上所述,为了了解同伴关系对成年早期个体共情和抑郁间关系的影响,本研究选取了大学生群体作为被试。基于已有文献,本研究假设同伴关系能够调节大学生共情和抑郁间的关系,高质量的同伴关系降低共情和抑郁间的联系,低质量的同伴关系增强共情和抑郁间的联系。

2 研究方法

2.1 被试

本研究共招募了500名被试填写网上问卷,通过测谎题删除42名无效被试,最终有效被试458名,问卷回收有效率为91.60%。其中男性179名,女性279名,平均年龄为19.88±1.64岁。

2.2 研究工具

2.2.1 人际反应指针

中文版人际反应指针(Interpersonal Reactivity Index-C, IRI-C)由张凤凤、董毅、汪凯、詹志禹和谢伦芳(2010)修订,是目前使用最为普遍的、用以测量特质共情的量表(颜志强, 苏彦捷, 2017)。共包括22个条目,采用5点计分,从“一点也不符合”到“非常符合”分别计为1~5分。IRI-C分为个人悲伤、共情关注、幻想和观点采择4个维度,前两个维度测量被试的情绪共情,后两个维度测量被试的认知共情(颜志强, 苏金龙, 苏彦捷,2017; Wu, Li, & Su, 2012)。本研究中该量表的内部一致性系数为0.79。

2.2.2 流调中心抑郁量表

流调中心抑郁量表(Center for Epidemiological Studies Depression Scales, CES-D)由章婕等人(2010)修订,用以筛查个体的抑郁症状,具有较高的信效度(任芬, 刘峻良, 房玉上, 王孟成, 2019)。CES-D共包括20个条目,采用4点计分,选项为“没有或几乎没有”、“少有”、“常有”、“几乎一直有”,分别计为1~4分。本研究中该量表的内部一致性系数为0.93。

2.2.3 友谊质量量表

友谊质量量表(Friendship Qualities Scale, FQS)由Bukowski等人(1994)编制,研究者进行了翻译修订。FQS共包括23个条目,分为陪伴、帮助、安全、亲密和冲突5个维度,采用5点计分,从“一点也不符合”到“非常符合”分别计为1~5分。本研究中该量表的内部一致性系数为0.89,各维度内部一致性系数分别为0.81,0.83,0.85,0.65,0.90。

2.3 统计分析

数据处理和分析采用Jamovi软件(version 1.1.9.0)进行。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

根据相关研究者的建议进行了共同方法偏差检验(汤丹丹, 温忠麟, 2020)。本研究采用Harman单因子检验法进行了共同方法偏差检验,结果显示,用探索性因素分析(未旋转)得到的第一个因子解释的变异量为12.15%,小于50%的临界标准(Podsakoff & Organ, 1986),这说明本研究不存在明显的共同方法偏差。

3.2 各变量的描述统计及相关分析

共情、同伴关系和抑郁的描述性统计结果见表1。相关分析的结果显示,认知共情和情绪共情与同伴关系的陪伴、帮助、安全和亲密维度得分呈显著正相关,情绪共情与抑郁呈显著正相关,同伴关系中的陪伴、冲突、帮助、安全和亲密维度的得分与抑郁呈显著负相关。

表1 共情、同伴关系和抑郁的描述性统计和相关分析(n=458)

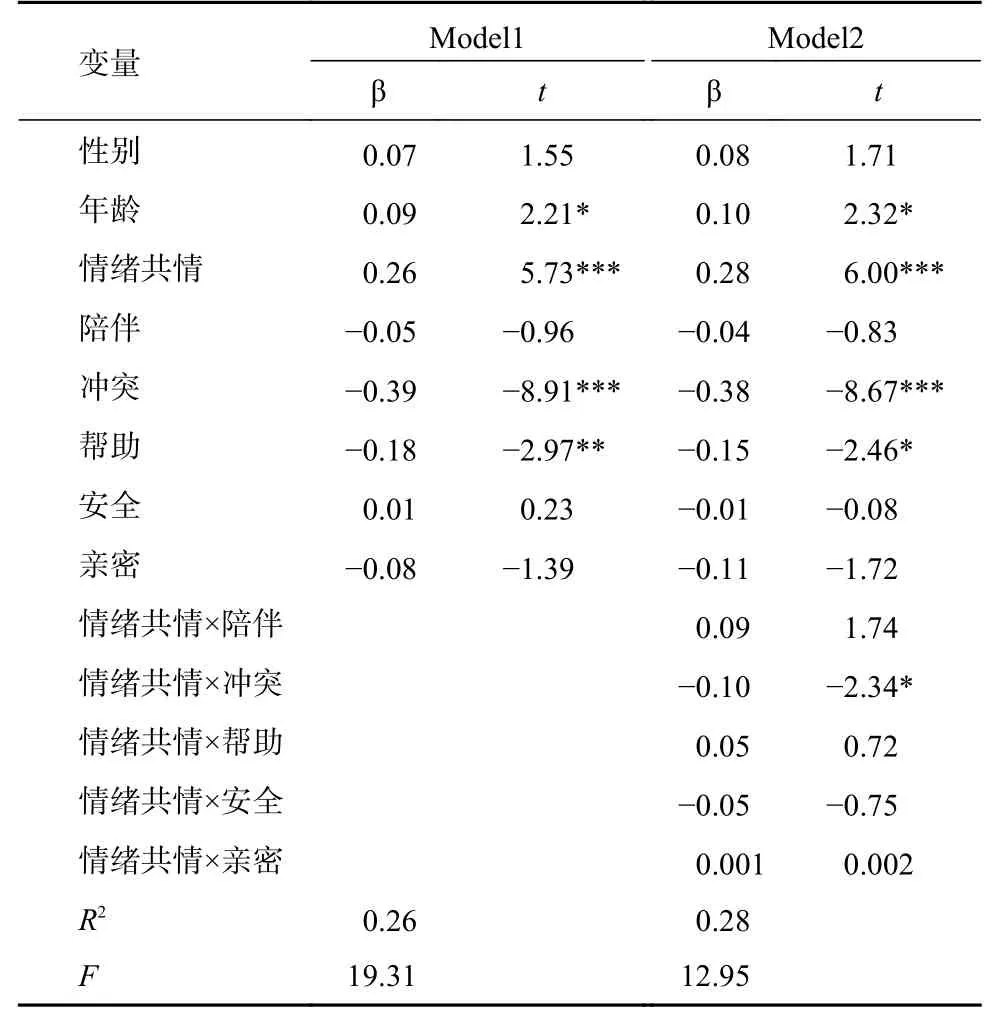

3.3 同伴关系对共情和抑郁间关系的调节作用

研究进一步分析了同伴关系对共情和抑郁间关系的调节作用(见表2,所有变量在分析前都已经标准化,Model1和Model2的因变量均为抑郁)。结果如表2所示,在控制性别和年龄后,情绪共情对抑郁具有显著的正向预测作用,同伴关系中的冲突、帮助对抑郁具有显著的负向预测作用,情绪共情和冲突的交互项对抑郁具有显著的负向预测作用,说明调节效应显著。

表2 同伴关系的调节作用

为了进一步了解冲突在共情和抑郁关系间的调节作用,进行了简单斜率分析。结果显示,在高冲突组(M+1SD),共情对抑郁的预测作用不显著(Simple slope=0.14,t=1.93,p>0.05);在低冲突组(M−1SD),共情对抑郁具有显著的正向预测作用(Simple slope=0.38,t=4.38,p<0.001)。

4 讨论

4.1 共情和抑郁的关系

本研究的结果表明,共情、情绪共情和抑郁之间存在显著的正相关关系,该结果与前人的研究结果基本一致。临床研究表明,与正常人相比,抑郁症患者会有更强的共情(O’Connor, Berry,Weiss, & Gilbert, 2002),抑郁的个体更容易感受、知觉到他人的负性情绪(黄敏儿, 郭德俊, 2001)。个体在感受他人情绪时,通常也处于较高水平的生理唤醒,而这种高能量消耗不利于心理健康,但是抑郁症个体的情绪共情得分比正常人更高,他们时常经受着较高的情绪压力(Thoma et al.,2011)。发展心理学的研究表明,个体对他人情绪压力、悲伤、疼痛的关注与其抑郁水平密切相关,这与个体共情的发展是相一致的(Zahn-Waxler,Klimes-Dougan, & Slattery, 2000)。纵向追踪研究显示,共情可以正向预测个体的抑郁水平,即个体越能够感知到他人的不愉悦感,其抑郁水平就越高(Rosenfield, Vertefuille, & McAlpine, 2000)。

然而,也有一些研究发现了相反的结果。庞芳芳、赵佳、苏英和官锐园(2019)的研究发现共情对抑郁具有负相预测作用。但是,需要注意的是,庞芳芳等人在测量共情时仅使用了人际反应指针中的共情关注和观点采择这两个子维度,其次,该研究的被试群体是老人,而共情和抑郁的关系可能存在发展性变化。例如,已有研究发现个体的情绪共情水平从成年早期到成年晚期会逐渐下降(Chen, Chen, Decety, & Cheng, 2014)。在对他人进行共情的过程中,个体的情绪共情越强,就越容易对对方的情绪产生共鸣和替代性体验,他人情绪的多变性和脆弱性容易引发个体的失落、压抑等抑郁情绪。长期以往,情况严重的个体就可能产生抑郁症状,这可能是高情绪共情与大学生抑郁水平显著相关的原因之一。此外,也有研究者发现认知共情和抑郁存在显著的负相关(Bennik, Jeronimus, & aan het Rot, 2019),从概念上来说认知共情确实有助于个体进行情绪识别和情绪调节。从颜志强、苏金龙和苏彦捷(2018)对共情的论述来看,单纯的认知共情并不会产生情绪共享和替代性体验。已有研究表明,抑郁个体存在强情绪加工和弱认知加工的表现,在大脑网络中体现为与情绪有关的杏仁核、脑岛以及与认知有关的执行控制和默认网络(陈丹, 李至浩, 罗跃嘉, 2017)。这意味着共情和抑郁的关系可能也存在两套并行的系统,其既可能源自较弱的认知调节,也可能源自较高的情绪分享(黄翯青, 苏彦捷, 2010)。因此,认知共情和抑郁的关系还有待更多的证据来验证。

4.2 同伴关系和抑郁的关系

从相关分析中可以看出,同伴关系与抑郁呈显著的负相关,这与以往的研究结果是相一致的。许多研究发现,高冲突的同伴关系能够正向预测个体的抑郁症状,而且这种关系并不存在发展性差异。例如,向碧华和刘俊升(2017)发现同伴的身体、言语、财物以及人际关系方面的攻击能够显著预测儿童中晚期个体的抑郁水平,黄芳和凌辉(2018)发现来自同伴的欺负行为能够显著预测青春期个体的抑郁水平。这些结果都符合杨娟、夏良伟和姚树桥(2015)所提出的人际易感性–应激模型,即同伴关系不良可能增加抑郁易感性。在与同伴交往的过程中,由于个体差异的存在,同伴之间容易产生冲突,严重的甚至会导致敌对、压抑等不好的心理状态(吴鹏, 刘华山, 刁春婷, 2012)。在受挫后缺乏人际关系支持的个体,可能会因为存在冷漠或矛盾冲突的同伴关系,加强其负性情绪体验,进而提高其抑郁水平。

与之相对的,高质量的、低冲突的同伴关系则能够显著负向预测个体的抑郁水平(Chen, Huang,Wang, & Chang, 2012)。个体在与同伴的相处过程中,陪伴、帮助等亲密行为会促使个体构建起高质量的同伴关系。当身边的同伴多为积极阳光的人时,个体会感受到来自同伴群体的接纳和包容,从而获得更多情感支持、提升自我效能感,同伴的情绪分担也能够帮助个体调节情绪,减轻个体压力。许多研究都表明,积极的、高质量的同伴关系可以提高个体的自尊和社会理解(Berndt &Keefe, 1995),并且降低个体的孤独感(Parker &Asher, 1993)。对刚从青春期过渡到成年早期的大学生来说,他们在需要面对来自学业和生活的压力的同时,还需要应对陌生的社交环境和新的社交对象,在这过程中建立起高质量的、低冲突的同伴关系无疑对其心理健康的正常发展具有积极作用。

4.3 同伴关系在共情和抑郁关系间的调节作用

调节作用分析的结果表明,在控制了性别和年龄后,同伴关系中的冲突能够调节共情和抑郁间的关系。同伴关系中的冲突会增强成年早期个体情绪共情和抑郁间的联系,这与研究假设是相一致的。根据Bukowski等人(1994)的解释,冲突维度的得分高低反映了个体是否会和同伴争吵,甚至是打架的程度,得分越高意味着和同伴的关系越差,经反向计分后,得分越高意味着同伴关系越好。在同伴冲突中,共情水平越高的人越倾向于合作、顺从并试图缓解或消除他人的痛苦以避免和解决冲突,他们可能更多采用妥协、协作的策略来解决同伴冲突。尽管个体可以在冲突解决的过程中进行学习,并且提高其社会理解,增强社会适应性(Borbely, Graber, Nichols,Brooks-Gunn, & Botvin, 2005),但是研究者也要意识到,冲突会带来不良情绪并损害同伴关系,这种影响对高共情的个体可能尤为明显。人际易感性–应激模型(杨娟等, 2015)提示人际冲突、尤其是同伴关系冲突可能增加抑郁风险。与之相比较,高质量、低冲突的同伴关系有助于个体被接纳、被理解、被倾听(Berndt & Keefe, 1995),从而降低共情诱发抑郁的风险,提高个体的心理健康水平。

不过,本研究并未发现同伴关系中其他维度的调节作用。从结果上来看,尽管相关分析发现同伴关系中各维度均与抑郁负相关,但是回归分析发现,在控制其他变量后仅冲突和帮助具有显著的负向预测作用。根据Bukowski等人(1994)的解释,陪伴反映了个体自主和同伴共同度过的时间,帮助反映了互助和帮助他人意愿,安全反映了对同伴的信任和依赖,亲密反映了情感的特殊性和依恋程度。从各维度定义可以发现,冲突和帮助涉及到更多的人际互动,而陪伴、安全和亲密更侧重于情感层面。值得注意的是,情感上的联系既意味着高质量同伴关系的形成,也意味着需要共享甚至是共同分担情绪体验。正如前面所谈到的,共情是具有风险性的(Tone & Tully,2014)。共情虽然能够促使个体关心和理解他人,但是也会导致个体自身产生情绪压力,如果个体难以很好地调节由共情所产生的情绪压力,那么具有较高的情感联系的同伴关系可能会对其心理健康产生不良影响。颜志强等人(2017)对大学生共情的分析也发现,尽管大学生能够对他人的情绪进行理解,但是在这一过程中会产生较高的情绪压力,该研究建议今后的教育应该注重教育大学生如何进行情绪调节以应对他人的情绪以及自身的情绪压力。

4.4 研究局限及展望

本研究探讨了同伴关系对共情和抑郁间关系的调节作用,仍存在一些局限有待完善。首先,本研究仅在大学生群体发现并验证了前人关于情绪共情和抑郁间联系的假设,但是并未发现认知共情和抑郁间的联系,未来可进一步考察认知共情和抑郁间的联系以及拓展研究群体。其次,本研究是通过问卷收集数据,研究工具的选取及其可推广性还有待探讨,今后研究要考虑选取具有认知共情和情绪共情维度的测量工具,例如认知和情感共情量表(王协顺, 苏彦捷, 2019),抑郁测量上可以考虑程度更深的贝克抑郁量表(杨文辉等, 2014)等。最后,本研究采取的是横断研究设计,难以说明因果关系,今后的研究应该考虑采用纵向追踪研究设计。

5 结论

同伴关系能够调节大学生共情和抑郁的关系,在低冲突的同伴关系中,情绪共情和抑郁的联系降低,在高冲突的同伴关系中,情绪共情和抑郁的联系增强。