消渴病乌梅丸证的病机结构解析与脉诊特点*

2021-06-24唐翠遥陆思宇王奕涵朱丹平张西俭

唐翠遥 ,陆思宇,王奕涵,朱丹平,张西俭

1 湖南中医药大学 湖南长沙 410000 2 重庆市中医院 重庆 400011

乌梅丸出自张仲景《伤寒论》厥阴病篇,主治厥阴病、蛔厥、久利。历代以来,使用乌梅丸治疗厥阴病提纲条文所述病证逐渐达成共识[1]。厥阴病之“消渴”被仲景置于厥阴篇提纲之首,近年来已成为消渴病研究领域的一大热点[2],乌梅丸亦成为诸多医家治疗消渴病的主要方法之一。消渴病即现代医学中的糖尿病,以多饮,多食,多尿,体重减轻为主要临床表现[3],病机主要为阴虚燥热,迁延日久而致气阴两伤,阴阳俱虚。关于消渴病之乌梅丸证的临床病机众说纷纭,本文通过学习和思考张西俭教授的脉学与病机结构理论[4],对消渴病乌梅丸证的临床病机结构进行分析,并对乌梅丸证的脉诊特点进行分析。

关于消渴病使用乌梅丸治疗的历代认识

《伤寒论》中关于乌梅丸的药物组成及制法为:“盯乌梅三百枚,细辛六两,干姜十两,黄连十六两,当归四两,附子六两(炮,去皮),蜀椒四两(出汗),桂枝六两(去皮),人参六两,黄柏六两,上十味,共捣筛,合治之,以苦酒渍乌梅一宿,去核,蒸之五升米下,饭熟捣成泥,和药令相得,内臼中,与蜜杵二千下,丸如梧子大,先食饮服十丸,日三服,稍加至二十丸。”方中乌梅大酸,酸入肝,敛阴补肝,以助厥阴春生之气为君药;黄连清泄中上焦虚火,黄柏泻下焦之湿热,共为臣药;并以大辛之细辛、干姜、附子、蜀椒、桂枝温脏驱厥阴阴寒且以辛散调达肝木;并加当归补养肝血。方中寒热并用则气味不和,佐以人参调其中气。乌梅制法采用苦酒渍,意在同气相求而增效;蒸之米下,资其谷气;制为丸剂,缓治其本。全方配方规矩森严,匠心良苦,寒、热平调,酸、苦、甘、辛兼备,散收并行。

乌梅丸是厥阴病提纲病的主方,而消渴病从厥阴论治的相关研究始于《内经》[5]。厥阴是阴尽阳生的转折点,包涵有阴气主退,物极必反,阳生于阴,阴中有阳之意[6]。《内经》中关于厥阴消渴的类似记载较多,如《灵枢·终始》:“厥阴终者,中热嗌干,喜溺心烦……”至《伤寒论》时期,张仲景以厥阴病提纲的形式提出厥阴经主消渴病;《金匮要略心典》云:“夫厥阴风木之气,能生阳火而烁阴津,津虚火实,脏燥无液,求救于水,则为消渴。”《医理真传》中指出:“消证生于厥阴风木主气,盖以厥阴下水而上火,风火相煽,故生消渴诸症。[7]”某些现代实验研究也提出乌梅丸能够降低血糖,对胰岛B细胞有一定的保护作用[8]。

消渴病乌梅丸证的病机结构解析

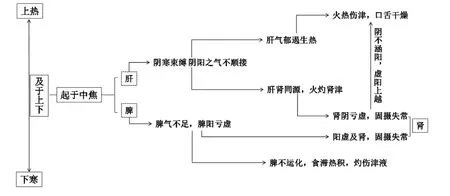

综合历代医家结合现代医家的记载和见解,消渴乌梅丸证临床表现复杂,各种病机常常兼夹出现,变化多端,或部位各有侧重,或涉及脏腑不同,或相互转化。以“寒热错杂证”为中心出现多种病机论述,其病机虽可统论为寒热错杂[9],但其实际病机病机结构复杂。笔者认为,可根据消渴病“起于中焦,及于上下”这一病机特点,对乌梅丸证的不同病机结构解析归纳如下。

1 “上热下寒”说

如《诸病源候论》云:“阴阳各趋其极,阳并于上则上热,阴并于下则下冷”。其中,“上热”以胃热、心火为代表的上焦火热为主:“下寒”以肝脾肾为代表的下焦虚寒多见。著名现代学者仝小林[10]提出肥胖2型糖尿病因“肥美”而发,以中满内热为核心病机,因郁而热,热耗而虚,由虚及损,并提出病情进展过程中,多见虚实夹杂证,并在上热下寒证中选用乌梅丸治疗[11]。

2 与肝相关的“寒热错杂”说

如《医宗金鉴》云:“厥阴者,阴尽阳生之脏,与少阳表里者也。邪主其经,从阴化寒,从阳化热,故其为病阴阳错杂,寒热混淆也”[12]。肝主疏泄,调畅气机,肝病则气机逆乱,气郁化火,耗气伤津,故成消渴诸症[13]。现代中医学者刘力红[14]认为乌梅丸是厥阴的主方,从伤寒六经的角度看,糖为甘性,五行属土,糖尿病形成应是土系统障碍,病根却在木系统上,在厥阴上。班光国[15]等亦提出乌梅丸病机为“肝气亏虚,厥阴不合,阳气外越,虚寒内生”的结论。

3 与脾相关的“寒热错杂”说

消渴病历来认为与脾胃关系密切[16],如《灵枢经·本脏》云“脾脆则善病消瘅易伤”;《灵枢·师传篇》云:“胃中热,则消谷,令人悬心善饥”。现代学者吴以岭院士提出消渴病“运脾津,畅脾络”络病理论治疗消渴病[17]。中焦运化功能失调广泛存在于消渴病中[18]。脾主运化,脾气虚弱,其推动、温煦作用弱,故可见脾阳不足,阴气有余,而见寒证,津液运化欠利;胃强消谷善饥,阳气有余,而见热证,致津液耗伤而现消渴[19]。

综上,笔者试将消渴病之乌梅丸证病机结构解析图解(如图1),乌梅丸证的病机结构总以寒热错杂,阴阳不和为主,具体解析,以中焦脏寒始论,虚则见阳气不足,实则见阴寒束缚,因虚致实则见食滞热积;伴随病机发展,可进一步导致阴阳不和,及于上焦,可见虚则虚阳上浮,灼伤津液,实则气郁化火生热,耗伤津液;及于下焦,可见肝脾之虚损及肾阴肾阳。

图1 消渴病乌梅丸证病机结构解析图

论消渴病乌梅丸证脉诊特点

乌梅丸证病机结构之复杂已如前述,张仲景亦未在厥阴论篇中提出乌梅丸的具体脉证,近年来文献中记载使用乌梅丸治疗消渴病的脉证描述多样,可见脉弦滑,脉沉微,脉濡弦,脉偏数等不同记载,肖静[20]统计《临证指南医案》中运用乌梅治疗病证的脉象分属15种,为脉弦、脉濡、脉小、脉细、脉数等。其中脉弦、脉濡出现次数较多,分别是5次和3次。

张西俭教授总结多年临床经验,结合前人记载,提出脉象分析首先应执阴阳为纪的认识路线,从脉动之象深入脉动之内,将脉动一切因素纳入审视之中,脉动无论如何复杂多变,其中的阴、阳、气、质的各种变化均意味着体内阳气与阴质的盛衰动滞的状态。张西俭教授认为,寸口脉中寸部及浮位脉属阳脉,表示气机张扬活跃或者邪正活跃与上焦及体表;尺部及沉位脉属阴脉,表示气机下沉内收,沉静活力不足,邪正潜伏在下焦及体里;关部及中位脉居中,表示气机活动在中焦。

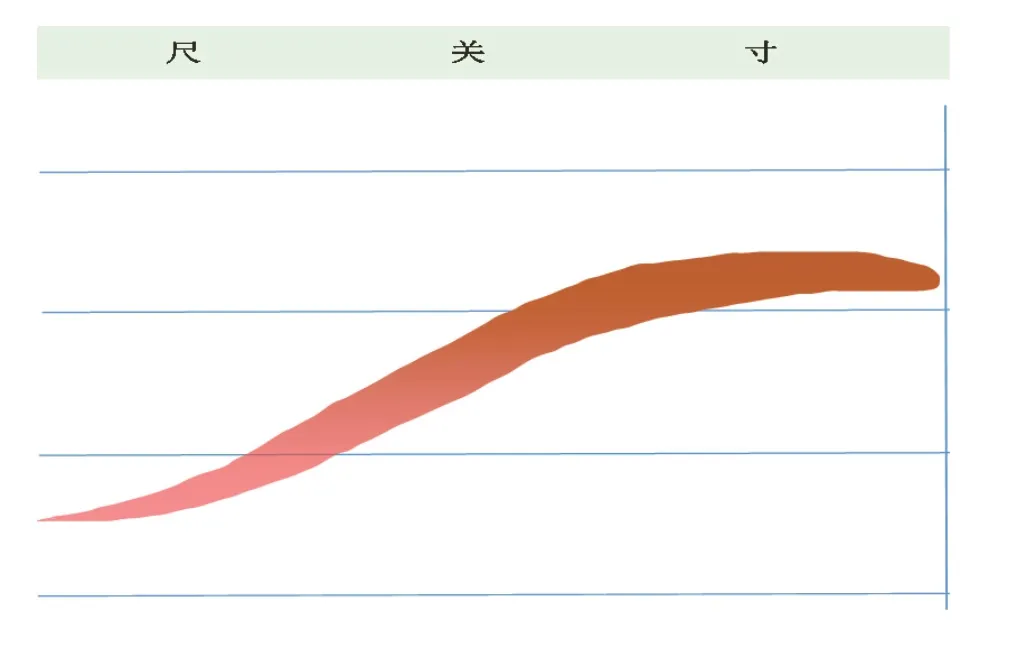

笔者认为,乌梅丸证病机结构复杂,难以某一单脉以一概全,临证病人脉象之个体又繁复多变,临床当以阴阳为纲,分析消渴病乌梅丸证的脉诊阴阳组合特点,可根据乌梅丸证脉象阴阳及脉气脉质变化特点,辅以临床所采集的其他脉诊要素,分析病机要点及逻辑关系,进一步形成个体化的临床病机结构。乌梅丸证中以寒热错杂证为主,可表现为阳旺阴弱之脉,按近代学者李士懋教授[21]观点,阳旺阴弱之脉可见于8种情况:阳脉旺数实有力,尺脉细数;阳脉洪大,尺细数;阳脉然按之无力,尺细数;阳脉旺然按之无力,尺脉微细;阳脉虚大,尺细数按之不足;阳脉旺而有力,尺脉沉细躁数;阳脉数实有力,尺脉沉弦紧;阳脉数实有力,尺脉沉细无力。笔者认为阳旺阴弱之脉在“浮沉大小”四纲脉中体现最为明显,阳脉多浮而大,尺脉多沉而小,而“滑涩迟数虚实”六纲脉则根据临床实际情况可兼见于阴阳脉中,其脉体示意图如图2。

图2 阳旺阴弱脉示意图

总结

迄今为止,现代医学认为消渴病是不可治愈的重大慢性疾病,临床危害巨大。消渴病的中医病机复杂多变,大量临床实践证实厥阴病篇所载以乌梅丸为代表的方剂应用于治疗消渴病可取得较好的疗效。乌梅丸证的病机结构既涉及阴阳寒热交接错杂,又存在上中下三焦虚实错杂,病变脏腑包括肝脾肾等诸多系统,同时还有津液损失,经络气血不顺接,饮食积滞,热灼痰生等病理产物出现的可能,细细分析,病致厥阴之病机结构可见一斑。在乌梅丸证的脉诊特点方面,笔者认为阳旺阴弱的脉诊特点具有执简驭繁的纲脉特点,便于脉象的学习和把握,以及对乌梅丸证病机倾向的分析,有利于提高临床辨证的准确性。但患者所展现的脉象具有属性的多样性和运动性,纲脉的设立不能为追求纲式的简洁而人为忽略脉象本身的个性。纲脉的归类是相对和粗糙的,对脉象属性的认识不能仅止于纲脉,而应当通过对脉象要素全面的掌握分析,方能在临床取得良好疗效。