创伤性胸腰段椎体骨折伴伤椎上、下椎间盘损伤的危险因素分析

2021-06-24刘建民袁之木尹海建孙文建

刘建民,袁之木,尹海建,孙文建

(东南大学医学院附属南京同仁医院骨科,江苏南京 211102)

胸腰段椎体骨折在脊柱骨折中的发生率高于50%[1],其中创伤性骨折多发生于中青年,老年患者以骨质疏松性压缩性骨折为主[2]。创伤性椎体骨折的损伤机制为椎体及其附件在屈曲、拉伸、旋转等暴力作用下发生压缩、破裂、分离、移位等异常形态,导致脊柱的生物力学连续性丧失,严重时出现脊髓和脊神经压迫[3, 4]。Denis分型是临床常用的脊柱骨折分型[5],研究表明,椎间盘损伤在胸腰段椎体骨折尤其Denis重型中的发生率处于较高水平[6, 7],对骨折后脊柱稳定性的影响超过了骨性结构[8, 9],但目前对于胸腰段椎体骨折患者是否需行进一步的椎间盘损伤评估(如MRI)尚无公认指征,原因在于各种潜在的影响因素如个人体质、损伤机制、骨折类型、骨折特点与椎间盘损伤的相关性并不明确。为此,笔者通过对既往5年内就诊的137例创伤性胸腰段椎体骨折患者临床资料进行单因素和多因素Logistic回归分析,总结该类患者出现椎间盘损伤的危险因素,以期为临床医生选择恰当的评估时机提供证据支持。

1 资料与方法

1.1 选择标准

纳入标准:①年龄18~59岁;②具有明确外伤史;③DR、CT、MRI均支持脊柱骨折诊断;④椎体骨折位于T11~L2,且仅累及单一椎体。排除标准:①Denis分型为轻型;②DR、CT即可明确具有椎间盘横贯性损伤;③脊柱病理性骨折,包括骨质疏松性骨折;④既往有胸腰段椎体骨折病史,包括同一椎体再次骨折;⑤具有腰椎间盘突出、腰椎管狭窄、脊柱畸形、强直性脊柱炎、脊柱肿瘤、脊柱感染等其他脊柱病史;⑥既往有脊柱手术史。

1.2 一般资料

筛选2013年5月~2018年5月于本院就诊的胸腰段椎体骨折患者137例,其中男98例,女39例;年龄18~59岁,平均(33.49±5.72)岁;体质量指数(Body Mass Index,BMI)17.32~31.64 kg/m2,平均(24.70±4.17)kg/m2。致伤原因:车祸伤97例,坠落伤23例,砸伤17例。伤椎分布:T1126例,T1225例,L153例,L233例。Denis分型:I型33例,II型88例,II型7例,IV型9例。

根据Sander等[6]提出的椎间盘损伤分级标准对患者的伤椎上、下椎间盘进行分级(见表1),将椎间盘存在2级及以上分级的患者纳入椎间盘损伤组,共91例;将上、下椎间盘均为1级及以下分级的患者纳入椎间盘正常组,共46例。

表1 椎间盘损伤Sander分级标准

1.3 观察指标

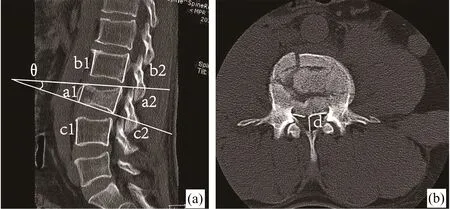

根据相关文献和临床经验,本次研究中纳入单因素分析的观察指标有:年龄,性别(男、女),BMI,致伤原因(车祸伤、坠落伤、砸伤),伤椎分布(T11、T12、L1、L2),Denis分型,椎体楔形角,椎体高度比,椎管占位率。椎体楔形角是指伤椎上终板与下终板切线的夹角;椎体高度是指椎体前、后缘高度的平均值,椎体高度比即为伤椎的椎体高度与上、下位椎体高度平均值的比值;椎管占位率为伤椎骨折块在上、下段椎管前后径的平均值中所占的比例(见图1)。测量由1名医师独立完成,连续测量2次后取平均值。

图1 (a)椎体楔形角:伤椎上下终板切线的夹角“θ”;椎体高度比:即伤椎高度与上、下椎体高度平均值的比值;椎体高度为椎体前和后缘高度(即a1和a2,b1和b2,c1和c2)的平均值。(b)椎管占位率:骨块占位距离(上、下椎体平面的平均椎管直径与d的差)与上、下椎体平面的平均椎管直径的比值

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 单因素分析

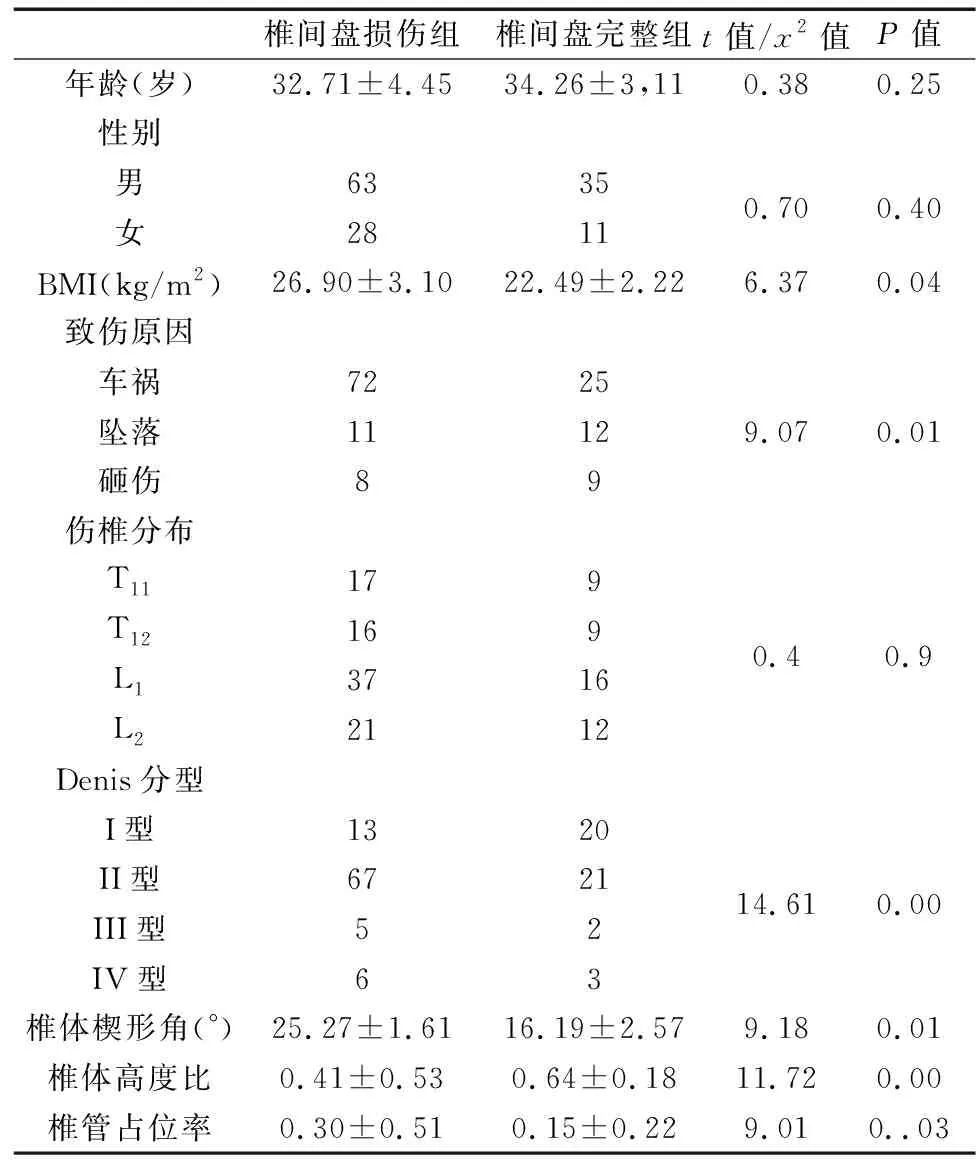

经组间比较,BMI、致伤原因、Denis分型、椎体楔形角、椎体高度比、椎管占位率等指标在两组中存在统计学差异(P<0.05)。见表2。

表2 椎间盘损伤危险因素的单因素分析

2.2 多因素Logistic回归分析

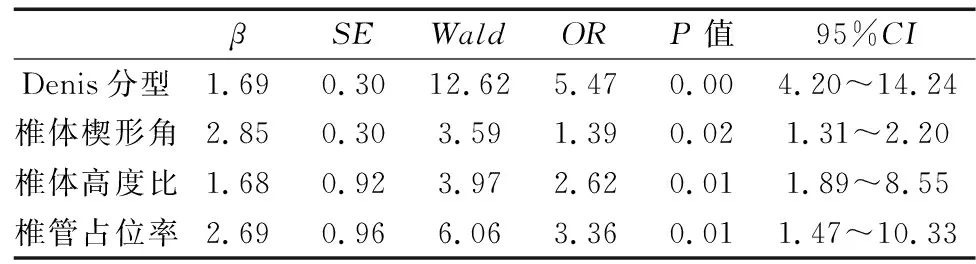

将单因素分析结果中有显著差异的因素进行多因素Logistic回归分析后显示,Denis分型、椎体楔形角、椎体高度比、椎管占位率为上、下椎间盘损伤的独立危险因素(P<0.05),相关性排序为:Denis分型>椎管占位率>椎体高度比>椎体楔形角。见表3。

表3 椎间盘损伤危险因素的多因素Logistic回归分析

3 讨论

创伤性脊柱骨折多为高能量损伤,累及椎间盘的风险远高于骨质疏松引起的椎体压缩性骨折[10]。国外学者统计脊柱骨折中椎间盘损伤的概率在70%以上[6],最高达82%[7],国内学者认为60%以上脊柱骨折患者的椎间盘会发生MRI信号改变,而爆裂性骨折椎间盘均会发生不同程度的损伤[11, 12]。本次研究纳入的患者均为胸腰段椎体骨折,椎间盘损伤占比66%,符合国内平均水平,但笔者认为若将Sander分级为1级但椎间盘确实发生病理改变的患者也纳入椎间盘损伤组,则最终的比例会明显提高。

椎间盘损伤在脊柱骨折中的影响,主要是造成脊柱生物力学的改变和局部炎症反应加重。椎间盘是脊柱稳定系统中重要的组成部分[13],在骨折患者中椎间盘损伤引起脊柱不稳的风险达62%,因此椎间盘的完整性是维持脊柱稳定性的关键之一。椎间盘损伤后自身退变加速和高度丢失[14,15],可导致脊柱后凸畸形和脊柱不稳进行性加重[16,17],患者腰背部疼痛持续存在,脊柱功能严重受限。同时,难以矫正的后凸畸形加大了内固定钉棒系统的载荷,脊柱不稳造成其受力点偏移,导致内固定系统的抗疲劳性下降,易发生断棒、断钉等不良事件[18,19],增加了患者再手术风险。椎体爆裂性骨折患者伴有终板破裂,椎间盘损伤后髓核碎片在压力冲击下进入终板间隙和椎体内,造成局部炎症反应加重,患者术后常残留盘源性腰痛[20]。胸腰段椎体骨折患者急性期产生的神经症状多与骨折块的直接压迫有关[21],但椎间盘损伤者还存在移位的椎间盘或者突出髓核压迫神经根的可能,同时椎间盘损伤后出现椎间高度丢失以及椎间隙、神经根管变窄[11, 22],远期易继发腰椎间盘突出症和腰椎管狭窄症。因此,对于创伤性胸腰段椎体骨折患者,应高度重视椎间盘的损伤评估,将椎间盘损伤程度纳入到手术方案的考虑因素中,以避免其对远期疗效产生不良影响。

对椎间盘损伤的评估离不开正确地区分各种危险因素的作用,笔者通过单因素分析及Logistic回归分析筛选之后,发现Denis分型、椎管占位率、椎体高度比、椎体楔形角为胸腰段椎体骨折发生椎间盘损伤的独立危险因素,说明局部的解剖结构变化仍是造成椎间盘损伤的重要原因。其中,Denis分型的比重最高,尤其Denis II型(爆裂性)骨折中出现椎间盘损伤的比例在73.6%(67/91),而I型(压缩性)骨折中只有14.3%(13/91),引起这种差距的关键原因在于椎间盘所受压力大小和终板的完整性。上、下终板造成的压力累积和纤维环的束缚力致使椎间盘内部产生巨大的压强,纤维环产生不同形状的微裂隙成为髓核突出的薄弱处[23, 24];终板碎片随着椎体的塌陷可直接造成椎间盘的机械性损伤,不仅破坏了椎间盘的营养输送渠道,还使其丧失免疫豁免屏障而产生炎症性损伤[25, 26],使得椎间盘的退变进程大大加速。椎管占位率较大的患者除了少数为骨折脱位外,绝大多数为爆裂骨折中骨折块占位引起[27],往往由强大的垂直暴力造成,并伴随扩大的椎体横径和粉碎的软骨终板,其引起椎间盘损伤的机制与Denis II型相同,与压力的大小和终板的完整性密切相关。椎体高度比、椎体楔形角虽然为独立危险因素,但其所占的比重较低,因其只与暴力强度有关而受终板完整性的影响较低,且部分Denis I型骨折中椎体前、后缘的高度均降低,因此椎体楔形角的变化不明显,而部分Denis II型(安全带性)、IV型(骨折脱位性)骨折中甚至没有椎体高度比、椎体楔形角的改变。因此,临床上应区别看待各危险因素与椎间盘损伤的相关性,以做出最符合病理改变的椎间盘损伤评估。

综上所述,对创伤性胸腰段椎体骨折中伤椎上、下椎间盘损伤的评估,需综合考虑Denis分型、椎管占位率、椎体高度比、椎体楔形角,而Denis II型、椎管占位率较高的患者应高度怀疑伴有椎间盘损伤,应将椎间盘损伤纳入治疗方案的制定和术后随访的重点之中。