乙醇水剂法提取武夷水仙茶叶籽油及其品质分析

2021-06-15于立志刘奇琳张婷婷傅春金

于立志 刘奇琳 张婷婷 傅春金

摘 要:以武夷水仙茶叶籽为原料,采用乙醇水剂法提取武夷水仙茶叶籽油,通过单因素试验考察了提取温度、料液比、乙醇浓度和pH对提取率的影响,并采用正交试验设计优化了提取工艺条件。结果显示,武夷水仙茶叶籽油最佳提取条件为乙醇浓度30%(V/V)、料液比1∶7、pH 9、提取温度60 ℃,在该条件下武夷水仙茶叶籽油提取率为93.61%。在提取的武夷水仙茶叶籽油中共检测到18种脂肪酸,以油酸(51.77%)、亚油酸(23.14%)为主,∑SFA∶∑MUFA∶∑PUFA=1∶2.64∶1.27,各项理化指标均符合国家标准。结果表明武夷水仙茶叶籽油是一种营养价值较高的植物食用油,研究结论可为武夷山茶产区茶叶籽油提取、品质评价提供理论依据。

关键词:武夷水仙茶籽;茶叶籽油;乙醇水剂法;提取;品质

中图分类号:TS224.2 文献标识码:A

Extraction of Camellia Oil from Wuyi Shuixian Tea by Ethanol and Quality Analysis

YU Lizhi1,2, LIU Qilin1, ZHANG Tingting1, FU Chunjin1

1. College of Tea and Food Science, Wuyi University / Collaborative Innovation Center of Chinese Oolong Tea Industry, Wuyishan, Fujian 354300, China; 2. College of Food Science and Technology, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China

Abstract: The extraction of camellia oil of Wuyi Shuixian tea was carried out by aqueous ethanol. The effects of extraction temperature, ratio of material to liquid, concentration of ethanol and pH on the extraction rate were investigated by the single factor experiment. The orthogonal experiment design was used to optimize the extraction conditions. The results showed that the best extraction conditions were ethanol concentration 30% (V/V), material to liquid ratio 1∶7, pH 9, extraction temperature 60 ℃, under which the extraction rate of camellia oil was 93.61%. 18 kinds of fatty acids were detected in the extracted camellia oil from Wuyi Shuixian tea, mainly oleic acid (51.77%), linoleic acid (23.14%), ΣSFA∶ΣMUFA∶ΣPUFA = 1∶2.64∶1.27, and all physicochemical indexes measured meet the national standards. The results show that camellia oil from Wuyi Shuixian tea is a kind of plant edible oil with high nutritional value. The conclusion could provide theoretical basis for the extraction and quality evaluation of tea seed oil in Wuyishan tea production area.

Keywords: Wuyi Shuixian tea seed; tea camellia seed oil; aqueous ethanol methodology; extraction; quality

DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2021.04.031

我國是茶的故乡,据统计,2018年全国18个主要产茶省(自治区、直辖市)茶园面积293.04万hm2[1]。因人们率先发现茶叶的养生价值,所以几千年来,对茶树的利用集中在“茶叶”部分,而对茶叶籽关注较少,成熟的茶叶籽除少量用于有性繁殖茶树外,大部分作为茶叶生产的副产物未得到利用。茶叶籽含油率18%~30%,另含约10%的茶皂素、丰富的淀粉、蛋白质和可溶性糖,同时含有茶多酚、生育酚(VE)等活性成分[2-3]。按每公顷茶园产1.67 kg茶叶籽计算[4],2018全国约有11亿kg茶叶籽。目前茶籽资源利用研究,主要集中在茶叶籽油、茶皂素、淀粉等的提取利用上[3, 5]。

茶叶籽油(camellia oil)是以山茶科(Theaceae)植物茶(Camellia sinensis OK.Tez)的种子为原料制取的直接供人类食用的植物油[6]。其含有大量不饱和脂肪酸、茶多酚、VE、角鲨烯、植物甾醇等活性成分[7],营养价值高。2009年12月国家卫生部发布第l8号公告批准茶叶籽油为新资源食品,《茶叶籽油》(GB/T 35026—2018)的实施为茶叶籽油加工及食用安全提供了科学依据。近年来关于茶叶籽油研究表明,茶叶籽油品质因茶树品种[8-9]、地理生态条件[10-12],提取方式[13-14]不同而异。武夷水仙茶(Wuyi Shuixian Tea)是武夷岩茶的一个重要种类,是在武夷山独特生态自然环境下生长的茶树品种[15],尚无该茶树茶叶籽油的研究报道。

近年来,植物源食用油研究较多的提油技术有物理压榨法、溶剂浸出法和预榨浸出法及水媒法[16-17]。其中,乙醇水剂法是近年来提出的除压榨法和浸出法之外以水为主要媒介的提油技术,目前已应用到玉米胚芽油[18]、野山杏仁油[19]和油茶籽油[20]的提取中,目前未见应用在茶叶籽油提取的研究。

本研究以武夷水仙茶叶籽为原料,采用乙醇水剂法对茶叶籽油提取工艺的温度、乙醇浓度、料液比和pH等提取条件进行优化,从而确定最佳提取工艺条件,同时分析所得油脂品质,为武夷水仙茶籽油的资源利用和工业化生产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 材料与试剂 武夷岩茶水仙茶叶籽于2018年12月采自武夷山某标准化茶园,脆硬、洁净,呈棕褐色,无霉变、虫蛀。

食用酒精,河南天冠企业集团有限公司;正己烷和三氟化硼(色谱级),37种脂肪酸甲酯混合标品,美国Sigma公司;十九烷酸及十九烷酸甲酯标准品,上海安谱科技股份有限公司;一水合柠檬酸、氢氧化钠、氯甲烷、硼酸、盐酸、浓硫酸等均为分析纯,国药集团化学试剂有限公司。

1.1.2 仪器与设备 TRACE GC ULTRA气相色谱仪,美国Thermo Fisher公司;DF-I集热式磁力搅拌器,江苏省荣华仪器制造有限公司;RE-52CS旋转蒸发器,上海亚荣生化仪器厂;SHZD(Ⅲ)循环水式真空泵,上海贺德实验设备有限公司;Ⅴ-1200型可见分光光度计,上海美谱达仪器有限公司;HWS-24电热恒温水浴锅,上海恒科学仪器有限公司;DGG-9070A型电热恒温鼓风干燥箱,中国上海森信实验仪器有限公司;DFY-500型摇摆式高速中药粉碎机,浙江温岭市林大机械有限公司。

1.2 方法

1.2.1 武夷水仙茶籽仁基本成分的测定 含仁率参照GB/T 5499—2008方法測定;粗脂肪参照GB/T 14488.1—2008方法测定;粗蛋白参照GB/T 14489.2—2008方法测定;水分参照GB/T 14489.1—2008测定;茶皂素参照文献[1]方法测定;淀粉参照GB/T 5009.9—2008测定;灰分参照GB 5009.4—2016测定。

1.2.2 武夷水仙茶叶籽油的提取 茶叶籽人工去壳后,用高速中药粉碎机进行细粉4次,15 s/次,过40目筛后,称取30 g物料,按料液比1∶7(g/mL)加入浓度30%的乙醇,调节pH为9.0,在65 ℃、140 r/min下搅拌150 min。反应结束,5000 r/min离心15 min,撇出上层清油,按以下公式计算清油得率:

(1)

1.2.3 乙醇水剂法提油的单因素试验 在料液比为1∶7(g/mL)、pH 9.0,乙醇体积分数30%下,考察提取温度40、50、60、70、80 ℃条件对清油得率的影响。

在pH 9.0、提取温度60 ℃、乙醇体积分数30%下,考察料液比分别为1∶4、1∶5、1∶6、1∶7、1∶8(g/mL)对清油得率的影响。

在pH 9.0、提取温度60 ℃、料液比为1∶7(g/mL),考察乙醇体积分数0、10%、20%、30%、40%对清油得率的影响。

在料液比为1∶7(g/mL)、提取温度60 ℃、乙醇体积分数30%下,考察pH 6.0、7.0、8.0、9.0、10.0对清油得率的影响。

1.2.4 正交优化提取工艺试验 在单因素试验基础上,采用L9(34)正交表,设计4因素3水平试验,优化武夷武夷水仙茶叶籽油提取工艺的最佳条件组合,每个测定结果重复3次,结果取其平均值,正交试验因素和水平如表1所示。

1.2.5 茶叶籽油脂肪酸组成分析 参照GB 5009.168—2016《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》进行分析。

脂肪酸甲酯化:称取1.00 g上述提取茶叶籽油,加入5 mL 0.5 mol/L NaOH-CH3OH溶液和100 μL 10 mg/mL十九烷酸内标储备液,轻轻振摇使其溶解,混合均匀。接入冷凝回流装置,打开冷凝水,在100 ℃水浴中煮沸冷凝回流振摇10 min,直至烧瓶内油滴消失;再加入3 mL 14%三氟化硼甲醇溶液,100 ℃冷凝回流5 min;加入2 mL色谱级正己烷,100 ℃冷凝回流2 min;然后将烧瓶从水浴中取出,关掉冷凝水,待冷凝管中无液滴滴下时取下冷凝回流装置,迅速加入10 mL饱和NaCl 溶液,充分振荡,分层澄清后吸取上清液,用0.22 μm有机相滤膜过滤于进样瓶,待气相色谱分析。

气相色谱条件:色谱柱为Agilent SP-2560毛细管柱(100 m×0.25 mm×0.2 μm),升温程序:起始70 ℃,以50 ℃/min升至140 ℃保持1 min,4 ℃/min升至180 ℃,保持1 min,3 ℃/min 升至225 ℃,保持30 min;进样口温度260 ℃;进样量1 μL,分流比45∶1,流速1 mL/min,载气为氮气。

定性分析:采用37种脂肪酸甲酯混合标准品与样品对比保留时间进行定性分析。

定量分析:采用峰面积归一化法,按公式分别求得各个组分的相对百分含量。

式中:Ci为脂肪酸i的相对百分含量;Ai为脂肪酸i的峰面积;At 为各脂肪酸峰面积的总和。

1.2.6 茶叶籽油品质测定 酸价参照GB 5009.229— 2016进行分析;过氧化值参照GB 5009.227—2016进行分析;碘值参照GB/T 5532—2008进行分析;皂化值参照GB/T 5534—2008进行分析;不溶性杂质含量检验参照GB/T 15688进行分析。

1.3 数据处理

每个实验重复3次,结果以其均值表示。采用Excel 2019软件进行数据整理,采用Origin 2017软件绘图,采用SPSS 20.0软件进行显著性分析。

2 结果与分析

2.1 武夷水仙茶籽仁基本组成成分

武夷水仙茶叶籽仁主要成分见表2。由表2可知,武夷水仙茶叶籽仁中粗脂肪高达(25.76± 3.11)%,属于高脂肪含量油料,但其粗蛋白含量为(13.12±1.03)%,在水媒法提取过程中因蛋白引起的乳化现象会影响油脂的提取,同时油茶籽仁中茶皂素含量也较高为(12.01±1.17)%,茶皂素作为天然表面活性剂在提油过程中亦会造成一定程度的乳化,影响油脂的提取。

2.2 乙醇水剂法单因素试验结果

2.2.1 温度对清油得率的影响 如图1所示,清油得率随着温度升高呈先增加后减少之趋势,当提取温度为30 ℃时,清油得率为80.21%;当温度上升至60 ℃时,清油得率达到最大93.55%。这可能是因为在一定温度范围内,因温度升高,茶叶籽蛋白质结构展开,发生部分变性,一定程度上降低了其吸附油滴的能力,此外,温度升高能增强分子热运动,使油脂的黏度下降,从而使整个体系的传质阻力降低,扩散速度提高,使油脂分子运动速率提高,更易于脱离渣相、水相中的蛋白而游离出来。但温度进一步提高,清油得率下降,在80 ℃出现显著下降(P<0.05),这可能是因为温度的升高加速了乙醇的挥发,导致体系中乙醇浓度下降,且此时溶剂分子运动过于激烈,使溶剂与物料的接触面积减少,使得率下降。

2.2.2 乙醇体积分数对清油得率的影响 如图2所示,清油得率随着乙醇体积分数的上升显著(P<0.05)提高,当乙醇体积分数上升30%时,清油得率提高到94.55%,和溶剂浸出法的得率接近,同时乳状液完全消失,表明乙醇在提取过程中起到了良好的破乳效果。原因可能是乙醇具有较强的极性,与水充分混合可以降低水系的界面张力,使体系中原本稳定的水包油型乳状液失稳[21],将乳状液中的油释放出来,提高了得率。但乙醇体积分数也并非越高越好,高浓度的乙醇溶液可能会从物料中提取出较多醇溶性杂质,如胶质和多糖等,增加回收处理的难度。

2.2.3 pH对清油得率的影响 pH能直接影响油料蛋白的溶解度,且绝大多数油料蛋白溶于碱溶液,等电点较低,即碱溶酸沉,其溶解性在一定范围内随着pH的升高而增大。

如图3所示,在pH 6~9范围内,清油得率随着pH上升而逐渐增加,当pH为10时,清油得率略有下降。pH为6时,清油得率仅为56.89%,可能因为此时料液pH接近蛋白质的等电点,使蛋白溶解度小,油脂无法随着蛋白的溶出而游离,大多数仍截留在细胞内导致清油得率较低。当pH上升到9时,由于蛋白质的溶解度变大,清油得率提高到94.39%。当pH调至10时,清油得率略降低至91.28%,这可能是因为pH过高,导致了蛋白质的严重变性和聚合,截留了部分油脂导致得率下降。

2.2.4 料液比对茶叶籽油清油得率的影响 料液比可以影响乙醇与底物接触机会,如图4所示,随着料液比的增大,提取率也显著增加,当液料比1∶7(g/mL)时,清油得率上升至93.89%,而当液料比达到1∶8(g/mL)时,清油得率有所下降。原因可能是当液料比较低时,整个提油体系特别黏稠,导致提取物料无法充分地分散于提取剂中,油脂无法彻底从非油物质当中释放出来,清油得率较低。随着料液比上升,扩大了油料与水相的接触面积,油料能够更加充分地分散于水相当中,使得率提高。而当料液比达到1∶8(g/mL)时,清油得率反而降低,可能的原因是体系水相中溶出的蛋白质更多,而蛋白会附着部分油脂。同时,过高的液料比也造成提取液的浪费,增加了后续乙醇回收的难度。

2.3 武夷水仙茶叶籽油提取工艺条件的优化

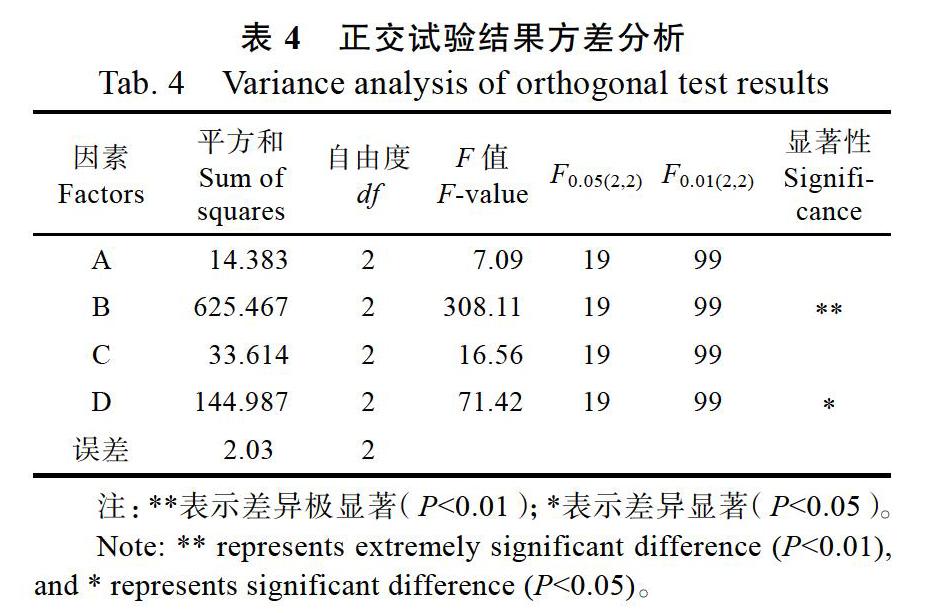

在单因素试验基础上,以提取温度、乙醇体积分数、料液比、pH为自变量,以清油得率为评价指标,进行L9(34 )正交优化试验。结果见表3。由极差分析结果可知,各因素对清油得率影响的大小顺序为乙醇体积分数>料液比>pH>提取温度,即乙醇提取分数对清油得率影响最大,其次為料液比。乙醇水剂法提取武夷水仙茶叶籽油的最佳工艺组合为A2B2C2D2,即乙醇体积分数30%,料液比1∶7(g/mL),pH 9,提取温度为60 ℃,这和单因素实验结果一致。在此条件下进行验证试验,得到清油得率为93.61%。

表4方差分析结果表明,乙醇体积分数对清油得率影响极显著(P<0.01),料液比影响显著(P<0.05),pH和提取温度对清油得率影响不显著。

2.4 茶叶籽油脂肪酸分析

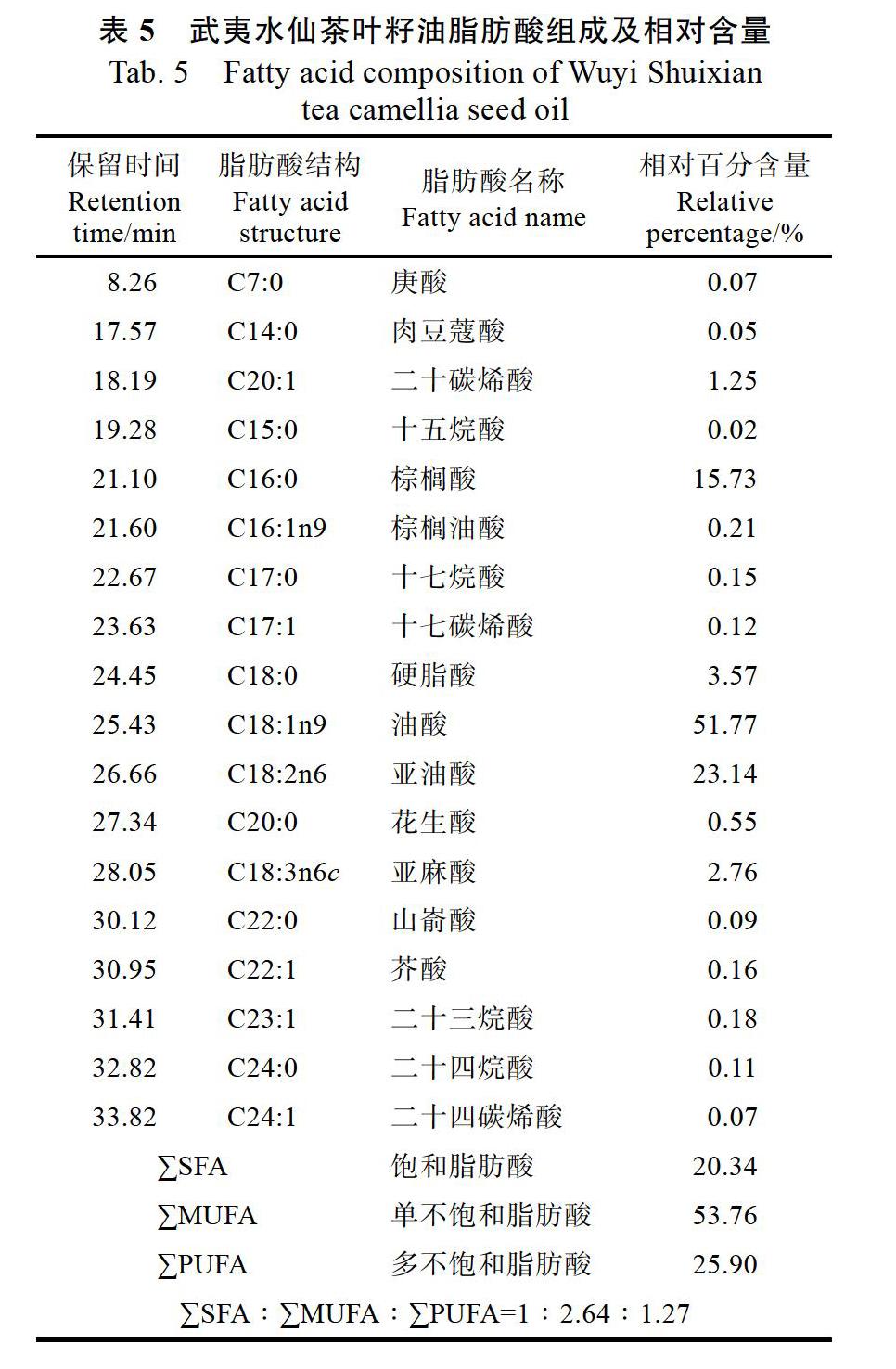

分析提取所得武夷水仙茶叶籽清油的脂肪酸组成,结果见表5。如表5所示,在提取的武夷水仙茶叶籽清油中共检测到18种脂肪酸,但各种脂肪酸种类和含量差异较大,其中饱和脂肪酸

检测到9种,含量20.34%,单不饱和脂肪酸检测到7种,含量53.76%,多不饱和脂肪酸检测到2种,含量25.90%,不饱和脂肪酸总含量达79.66%,∑SFA:∑MUFA:∑PUFA=1∶2.64∶1.27。武夷水仙茶叶籽清油主要含油酸(51.77%)、亚油酸(23.14%)、棕榈酸(15.73%)、硬脂酸(3.57%)及亚麻酸(2.76%),可见武夷水仙茶叶籽油的脂肪酸组成以单不饱和脂肪酸为主,其中油酸含量最高。

2.5 茶叶籽油理化指标测定

在上述优化得到的最佳提取工艺条件下进行

3次试验,对得到的茶叶籽清油按照国家标准方法进行分析检测,结果如表6所示。酸价、碘值、过氧化值及皂化值是反映油脂质量的重要指标,由表6可见,该油脂这4项指标均符合国家标准要求,表明武夷水仙茶叶籽油可作为食用油脂资源,另外,不溶性杂质含量略高于国家标准,表明用乙醇水剂法提取的该油脂杂质含量相对较多,还需要进一步精炼,除去不溶性杂质。综上,用乙醇水剂法提取武夷水仙茶叶籽油在获得较高得率的同时,所提油脂品质达标。

3 讨论

本研究采用的乙醇水剂法是水媒法发展的最新阶段[16],是以食用酒精配制的乙醇水溶液为介质的提取方法。该方法的原理是乙醇的表面张力小于水的表面张力,乙醇的加入可以使得油水乳化体系失稳,有利于破乳或减少乳状液的形成,提高清油得率。在本研究的实验条件范围内,通过单因素试验和正交试验设计考察了提取温度、乙醇体积分数、料液比以及pH对乙醇水剂法提取武夷水仙茶叶籽油得率的影响,并优化了最佳工艺参数。采用该法提取的茶叶籽油得率为93.61%,高于文献报道的传统溶剂(82.72%)[24]、水酶法(86.68%)[3]等传统提油方法,说明乙醇在提油过程中确实起到了显著的破乳作用,促进了茶叶籽仁粉所含油脂的浸出。另外采用乙醇水剂法残留在油脂中的食用酒精无毒且易挥发,易回收利用,因此该法是一种“高效、绿色”的油脂提取技术,符合当前人们对绿色、健康食品的消费要求,可在茶叶籽油提取中推广应用。

不饱和脂肪酸对人体健康有着十分积极的意义,在降低血脂、胆固醇含量、抑制胆固醇的沉积及提高机体免疫功能等方面有着广泛的作用[22]。营养界将油酸称为“安全脂肪酸”,C18∶1n9含量的多少,是评价食品品质的重要指标之一[23],武夷水仙茶叶籽油油酸含量达51.77%,高于文献[8]中13种茶树品种茶叶籽油的油酸含量,表明武夷水仙茶叶籽油是一种高品质的食用油脂。

乙醇水剂法所得油脂品质参数的检测分析表明,油脂酸价、过氧化值、皂化值及碘值均符合国家标准,但不溶性杂质含量高于国家标准,表明利用该法所得油脂还需进一步简单精炼单元操作,因该油脂不饱和脂肪酸含量高,因此在精炼过程中要注意防止油脂氧化。脂肪酸分析表明,该油脂不饱和脂肪酸含量达79.66%,并且含有人体必需脂肪酸亚油酸和亚麻酸,含量超过部分已报道的其他产区和茶树品种茶叶籽油含量[9-10],表明武夷水仙茶叶籽油是一种优良的木本油料资源。

茶叶籽油作为新食品资源,与其他食用油脂资源相比,其特征在于富含的VE、茶多酚、茶碱、角鲨烯、胡萝卜素、三萜类等功能性活性成分,且因产地、茶树品种而含量有异[11],因此还需开展武夷水仙茶叶籽油功能性活性成分的分析评价,以期为武夷山茶产区茶叶籽油的资源化利用提供参考。

参考文献

[1]中国茶叶流通协会. 2019中国茶叶行业发展报告[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2019: 1-2.

[2]王晓琴, 黄伙水, 陈 明, 等. 茶叶籽油及茶皂素复合提取工艺研究[J]. 热带作物学报, 2014, 35(3): 603-608.

[3]王晓琴. 响应面分析水酶法提取茶叶籽油工艺优化研究[J]. 中国粮油学报, 2013, 28(5): 40-43, 48.

[4]罗家星, 陈升荣, 张 彬, 等. 响应面法优化微波辅助压榨茶叶籽油工艺[J]. 食品科技, 2013, 38(7): 202-205, 210.

[5]Jinzhong Jiang, Cuijuan Ren, Zibu Wang, et al. New process for extracting oil sand starch from tea seeds[J]. Journal of Food Science and Engineering, 2013: 699-703.

[6]国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会. 茶叶籽油: GB/T 35026-2018[S]. 2018.

[7]陈升荣. 微波在茶叶籽油提取中的应用及茶叶籽油的精炼[D]. 南昌: 南昌大学, 2013.

[8]黄兵兵, 王晓琴, 梁杏秋. 茶树品种及提取工艺对茶叶籽油脂肪酸组成的影响[J]. 中国粮油学报, 2015, 30(1): 65-70, 75.

[9]常玉玺, 郑德勇, 叶乃兴, 等. 福建茶树种质资源的茶籽油脂肪酸组成分析[J]. 茶叶科学, 2012, 32(1): 22-28.

[10]刘国艳, 王興国, 金青哲, 等. 不同地区茶叶籽油理化指标及脂肪酸组成的比较分析[J]. 中国油脂, 2013, 38(7): 85-88.

[11]刘国艳, 王兴国, 金青哲, 等. 不同地区茶叶籽油活性成分的比较分析[J]. 中国油脂, 2014, 39(11): 44-47.

[12]Wang X, Zeng Q, Verardo V, et al. Fatty acid and sterol composition of tea seed oils: Their comparison by the “FancyTiles” approach[J]. Food Chemistry, 2017: 302-310.

[13]董海胜, 臧 鹏, 孙京超, 等. 不同提取方式茶叶籽油脂肪酸及VE组成分析与比较[J]. 中国油脂, 2012, 37(4): 11-14.

[14]Wang Y, Sun D, Chen H, et al. Fatty acid composition and antioxidant activity of tea (Camellia sinensis L.) seed oil extracted by optimized supercritical carbon dioxide[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2011, 12(12): 7708-7719.

[15]赵 峰, 段 起, 林河通, 等. 武夷水仙茶产地判别多元数字化指纹图谱构建[J]. 热带作物学报, 2014, 35(5): 1021-1028.

[16]杨瑞金, 倪双双, 张文斌, 等. 水媒法提取食用油技术研究进展[J]. 农业工程学报, 2016, 32(9): 308-314.

[17]常亚丽, 黄双杰, 刘 威, 等. 茶叶籽油研究进展[J]. 中国粮油学报, 2019, 34(12): 138-146.

[18]倪双双, 杨瑞金, 张文斌, 等. 乙醇水溶液提取玉米胚芽油的工艺优化[J]. 农业工程学报, 2016, 32(7): 283-289.

[19]郝文杰, 张 继, 姚 健, 等. 乙醇水剂法提取野山杏仁油及组成成分分析研究[J]. 应用化工, 2017, 46(4): 677-680.

[20]李 强, 杨瑞金, 张文斌, 等. 乙醇对油茶籽油水相提取的影响[J]. 中国油脂, 2012, 37(3): 6-9.

[21]苑世领, 徐桂英. 原油破乳剂发展的概况[J]. 日用化学工业, 2000, 30(1): 36-39.

[22]姚静雯. 不饱和脂肪酸的分离纯化[D]. 杭州: 浙江工业大学, 2019.

[23]Bhouri A M, Harzallah H J, Dhibi M, et al. Nutritional fatty acid quality of raw and cooked farmed and wild sea bream (Sparus aurata) [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010, 58(1): 507-512.

[24]Thomas, Kinyanjui, John, et al. Comparative assessment of the fatty acid profiles of crude oils extracted from seeds of selected tea (Camellia sinensis L.) cultivars[J]. Food & Nutrition Sciences, 2016, 7(1): 1-7.

責任编辑:崔丽虹